马克思的代表理论及其时代启示

钟丽娟,王开锋

(中共山东省委党校[山东行政学院]政治和法律教研部,山东 济南 250103;青岛国际院士港综合管理委员会,山东 青岛 266100)

1949年9月,《中国人民政治协商会议共同纲领》宣告,中华人民共和国实行人民代表大会制度。在新中国尚未制定宪法的情况下,《共同纲领》以最高法律效力的形式确立了我国的根本政治制度。经过建国初期的过渡,1954年9月15日,一届全国人大一次会议开幕,这标志着人民代表大会制度在我国正式建立。我国人民代表大会制度从萌芽到确立再到逐步完善,是与中国共产党的成立与发展壮大同步的。在此过程中,马克思的代表理论为其提供了不竭动力和思想源泉。

一、马克思代表理论的内涵解读

我国的人民代表大会制度,理论上渊源于巴黎公社经验。1871年的巴黎公社,是法国无产阶级打碎资产阶级国家机器、建立无产阶级政权的尝试。巴黎的20个市区的无产阶级,直接选举产生了86名代表,组成公社委员会,行使公社全部权力。马克思在《法兰西内战》中对此给予了高度评价,认为公社所采取的各项具体措施,显示出走向属于人民、由人民掌权的政府的趋势(1)参见《马克思恩格斯选集》第3卷,北京:人民出版社,2012年版,第107、100页。。

马克思认可并推崇巴黎公社,同时对资产阶级议会制度进行了无情批判。马克思指出,在巴黎公社之前,普选权一直是被滥用的,或者是被当做以议会方式批准神圣国家政权的工具,或者是被当做统治阶级手中的玩物,只是每三年或六年决定一次,究竟由统治阶级中的什么人在议会里当人民的假代表(2)参见《马克思恩格斯选集》第3卷,北京:人民出版社,2012年版,第107、100页。。由于资本主义国家对议会选举的选举权和被选举权设定财产资格,排斥工人阶级和农民,议员名义上是选出的,实际上是土地贵族和大资产阶级的代表。

马克思所生活的时代,正是资本主义经济危机爆发、基本矛盾凸显的时期。资本主义的各项政治制度刚刚建立,还远不够完善,诸如性别、种族、财产等条件的选举权限制,导致议会议员几乎全部是土地贵族和大资产阶级的代表。以英国为例,1832年英国第一次议会改革前,不仅议会议席分配失衡,选民范围也极为有限。在英格兰及爱尔兰,只有百分之五的成年男性有选举权,苏格兰200万人口中仅有3000人有选举权。1832年的议会改革,降低了选民的财产和身份要求,即便如此,英国有选举权的人口占当时英国总人口的比率,也仅仅是从大约2%增加到3.3%(3)陈敏昭:《英国议会制度及其改革》,《人大研究》2009年第6期。。美国同样经历了从限制选举到普遍选举的历史过程。1871年巴黎公社成立时,美国刚刚通过宪法第15条修正案,规定选举权不得因种族、肤色而被剥夺或限制。但在实践中,美国普选权的真正落实在此之后又经历了一个世纪之久。

马克思在对资产阶级议会批判的基础上,勾勒出新型无产阶级国家政权建设的理想。在《法兰西内战》中,马克思指出,巴黎公社实质上是工人阶级的政府,公社是由巴黎各区普选出的市政委员组成,这些委员要对选民负责,随时可以罢免,其中大多数是工人或工人阶级的代表;每一个地区的农村公社,通过设在中心城镇的代表会议来处理它们的共同事务;这些地区的各个代表会议又向设在巴黎的国民代表会议派出代表,每一个代表都可以随时罢免,并受到选民给予他的限权委托书(正式指令)的约束(4)参见《马克思恩格斯选集》第3卷,北京:人民出版社,2012年版,第98—99、101—102页。。在这里,马克思强调了巴黎公社的工人阶级政府性质,以及选民控制代表会议的重要性。对于农民阶级的地位,马克思早在《路易·波拿巴的雾月十八日》中,就通过分析法国社会结构和阶级斗争状况,阐述了工农联盟的思想,指出无产阶级革命只有获得农民的支持,才能形成一种合唱,否则,它在一切农民国度中的独唱都会成为孤鸿哀鸣(5)《马克思恩格斯选集》第1卷,北京:人民出版社,2012年版,第769页。。公社体制把农村的生产者置于他们所在地区中心城市的精神指导之下,使他们在中心城市有工人作为他们利益的天然代表者。公社完全是一个具有广泛代表性的政治形式(6)参见《马克思恩格斯选集》第3卷,北京:人民出版社,2012年版,第98—99、101—102页。。

因此,马克思的代表理论,其独特性在于:一是强调广泛的代表性尤其是工人阶级的代表属性;二是强调代表向选民负责并随时可以罢免。这一理论最终指向人民主权,实现人民当家作主。

尽管巴黎公社存在时间很短,但对后来社会主义国家的政权建设影响深远。1917年,俄国苏维埃的建立,使马克思的人民代表机关理论得到制度上的实践,并在理论和制度上进一步创新。列宁在《什么是苏维埃政权?》一文中指出:“日益吸引每个国家的工人的新政权的实质就在于:从前管理国家的总是富人或资本家,而现在却第一次由正是遭受过资本主义压迫的那些阶级而且是为数众多的人来管理国家”(7)《列宁全集》第36卷,北京:人民出版社,2017年版,第226页。。俄国在世界上第一次建立了没有剥削者参加,只由工人和劳动农民组成的群众组织——苏维埃,并把全部国家政权都交给苏维埃。不同于现代议会以地域为基础的选举原理,社会主义国家的政权强调的是阶级代表制,即强调其成员身份是来自底层的工人、农民和其他劳动人民,而士兵也主要是由农民转化而来,对此,毛泽东曾解释:兵士主要是穿军服的农民(8)参见《毛泽东选集》第4卷,北京:人民出版社,1991年版,第1272页。。

在人民代表大会制度以及代表制度建设上,我国与马克思主义的政权建设理论一脉相承,同时吸收借鉴苏维埃制度的成功经验,形成了具有中国特色的政权建设理论。

二、马克思代表理论的中国实践

中国共产党从诞生之日起,就坚持以马克思主义为指导,以实现人民当家作主为己任。1921年以来的近百年历史进程中,每一时期我国的代表制度都坚持了马克思的代表理论并将其应用于实践。

(一)中国革命时期(1921—1949)

第一次国内革命战争时期,共产党就组建了工会和农会等组织形式。1921年7月,党的一大通过的党的第一个纲领宣告:“我们党承认苏维埃管理制度,要把工人、农民和士兵组织起来,并以社会革命为自己政策的主要目的。”(9)中国革命博物馆:《中国共产党党章汇编》,北京:人民出版社,1979年版,第2页。这一时期,全国性的政权尚未形成,但各地苏维埃的代表大会构成成分普遍以工农兵为主,排除了地主和资产阶级。比如,鄂东苏维埃在1930年的规定是:工人占十分之三,农人占十分之五,知识分子占十分之二。闽西苏维埃的规定是:工人占百分之三十,农民占百分之六十,士兵占百分之五,教员学生占百分之五(10)何俊志:《从苏维埃到人民代表大会制——中国共产党关于现代代议制的构想与实践》,上海:复旦大学出版社,2011年版,第40—41、48页。。

第二次国内革命战争时期,中国共产党根据不同时期阶级力量的对比形势和社会矛盾的变化,不断探索适合中国的政权组织形式。1928年,中国共产党召开第六次全国代表大会,会议通过了《政治决议案》和《苏维埃政权组织决议案》,提出了党在民主革命中的任务和纲领,包括要力争建立工农兵代表会议(苏维埃)的政权,强调苏维埃的人员构成要有广泛的工农兵群众基础,同时,产业工人应有特权,以保证其在苏维埃中领导的作用(11)尹世洪、朱开杨:《人民代表大会制度发展史》,南昌:江西人民出版社,2002年版,第40、42页。。此时,苏维埃不仅强调了工农兵群众基础,同时强调了产业工人的重要性。1931年11月在江西瑞金召开的中华苏维埃第一次全国代表大会,标志着苏维埃政权作为全国性政权组织形式的形成。《中华苏维埃共和国宪法大纲》规定了中华苏维埃共和国的阶级基础:“中华苏维埃政权所建立的是工人和农民的民主专政的国家。苏维埃全部政权是属于工人农民红军兵士及一切劳苦民众的。在苏维埃政权下,所有工人农民红军兵士及一切劳苦民众都有权选派代表掌握政权的管理”。由此可见,苏维埃政权掌握在工农群众手中,保障了工农劳动群众的当家作主地位。对此,周恩来曾指出:“关于苏维埃,不管名词是否妥当,但苏维埃是工农代表会议,它与资产阶级的议会制度是有原则区别的”(12)《周恩来选集》(上卷),北京:人民出版社,1980年版,第161页。。同时,为保证工人阶级的领导地位,中华苏维埃政权在选举时,给工人阶级增大比例名额。比如,当时的规定是,工人代表的比例,在区一级苏维埃中为20%~25%,在县苏维埃中为20%~30%,在省苏维埃中为25%~30%;全国为25%~30%(13)何俊志:《从苏维埃到人民代表大会制——中国共产党关于现代代议制的构想与实践》,上海:复旦大学出版社,2011年版,第40—41、48页。。如此,通过严格设定代表比例结构这一制度安排,保障工人阶级在苏维埃政权中的领导地位。

当中日民族矛盾成为中国社会最主要的矛盾时,中国共产党将民族利益放在首位,在政权建设上作出重大调整。在《论反对日本帝国主义的策略》一文中,毛泽东指出:“如果说,我们过去的政府是工人、农民和城市小资产阶级联盟的政府,那末,从现在起,应当改变为除了工人、农民和城市小资产阶级以外,还要加上一切其他阶级中愿意参加民族革命的分子。”(14)《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年版,第156页。在抗日战争时期,共产党领导的政权的性质,是民族统一战线的。为团结大多数的抗日力量,实现不同社会阶层或阶级都在抗日民主政权中占据一定比例,边区参议会实行“三三制”的参议员结构,即在代表名额的分配上,共产党员、非党的左派进步分子、不左不右的中间派各占三分之一。1940年,毛泽东在《抗日根据地的政权问题》中对此作了解释:必须保证共产党员在政权中占领导地位。只要占三分之一的共产党员在质量上具有优越的条件,就能保证党的领导权;必须使党外进步分子占三分之一,因为他们联系着广大的小资产阶级群众;给中间派以三分之一的位置,目的在于争取中等资产阶级和开明绅士(15)《毛泽东选集》第2卷,北京:人民出版社,1991年版,第742页。。在“三三制”原则下,这一时期政权的阶级基础极为广泛,凡是不属于汉奸、卖国贼以外的一切力量,全部纳入到了统一战线当中。

解放战争时期,国内的主要矛盾由民族矛盾重新转化为阶级矛盾,人民代表会议成为主要的政权组织形式。在革命形势和革命对象发生变化的情况下,为争取各界群众对新政权的支持,中国共产党极为重视代表组成的广泛性。1948年4月,毛泽东在晋绥干部会议上的讲话中指出:“在各级人民代表会议中,必须使一切民主阶层,包括工人、农民、独立劳动者、自由职业者、知识分子、民族工商业者以及开明绅士,尽可能地都有他们的代表参加进去”,因为“只有基于真正广大群众的意志建立起来的人民代表会议,才是真正的人民代表会议。这样的人民代表会议一经建立,就应当成为当地的人民的权力机关”(16)《毛泽东选集》第4卷,北京:人民出版社,1991年版,第1308、1475页。。此时,解放区的政权比马克思所讲的无产阶级民主实现形式有着更为广泛的阶级基础和群众基础。为了保证代表的广泛性,同时实现党对人民代表会议的领导,1949年9月4日,中央在《关于各地召开各界代表会议的指示》中指出,在代表构成上,无论是各界代表会议还是人民代表大会,党员都不要太多,以能保证通过决议为原则,党员以及可靠左翼分子略为超过二分之一即够,以便吸收大批中间分子和少数不反动的右翼分子,争取他们向我们靠拢(17)毛泽东:《关于各地召开各界代表会议的指示》,《人民代表大会制度重要文献选编》(一),北京:中国民主法制出版社、中央文献出版社,2015年版,第31页。。

(二)中国建设时期(1949—1978)

1949年9月,周恩来在向全国政协作报告时讲到,这次中国人民政治协商会议具有全国人民代表大会的性质。从政治上考虑,要扩大参加政协的成分、单位和名额,使它能够代表全国各民主阶级、各民族人民的愿望和要求。在确定代表名额和人选时,重点要“以工农联盟为基础,以工人阶级为领导”。有了重点,同时又照顾到各个方面。周恩来对解放军的代表权也作了解释:人民解放军不单是军事组织,又是政治组织,不仅是普通军队,而且是工作队,因此,他们所代表的不仅是军队,而且代表着他们出身的人民,首先是农民,解放军代表参加,体现了“以工农联盟为基础,以工人阶级为领导”的重点(18)《周恩来统一战线文选》,北京:人民出版社,1984年版,第130—132、244页。。

1953年3月,周恩来在谈到政权建设时又强调:我们在学习苏联体制的同时,也考虑自己的国情。人民代表大会与苏维埃相比,苏联只是工人和农民两个阶级的联盟,而中国是四个阶级的联盟(19)《周恩来统一战线文选》,北京:人民出版社,1984年版,第130—132、244页。。而这四个阶级,直接在中华人民共和国的国旗图案上予以体现。1949年6月,毛泽东在《论人民民主专政》中解释了“人民是什么”,指出:在中国,在现阶段,是工人阶级、农民阶级、城市小资产阶级和民族资产阶级(20)《毛泽东选集》第4卷,北京:人民出版社,1991年版,第1308、1475页。。也就是说,在每个历史阶段,人民的含义是不同的。新中国的成立,实现了劳动人民翻身作主,亿万中国人民从此成为国家和社会的主人。

1954年9月,第一届全国人大第一次会议召开,这标志着人民代表大会制度在我国正式确立。由谁来代表人民当家作主,是我国政治生活中的一件大事。1953年选举法制定时,邓小平对各级人大代表名额的确定原则作了说明:一是关于数量,即它必须使各级人民代表大会是具有工作能力的国家政权机关,既便于召集会议,又便于讨论问题和解决问题;二是关于结构,即它必须使各级人民代表大会与人民之间具有密切的联系,既须有相当于社会各民主阶级地位和有相当于各民族地位的代表,又须注意到代表的地区性(21)参见邓小平:《关于〈中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法(草案)〉的说明》,《人民代表大会制度重要文献选编》(一),北京:中国民主法制出版社、中央文献出版社,2015年版,第153—154页。。

从第一届全国人大到第四届全国人大,代表的阶级性、民族性、地区性、代表性,在选举法中得到了强调,也在实践中得到了全面落实。

比如,1954年9月召开的第一届全国人大第一次会议,1226名全国人大代表中,中共党员668人,占54.48%;党外人士558人,占45.52%;工人100人,占8.16%;农民63人,占5.14%;解放军60人,占4.89%;少数民族177人,占14.44%;妇女147人,占11.99%;归国华侨30人,占2.45%(22)阚珂:《人民代表大会那些事》,北京:法律出版社,2017年版,第254页。。《中央选举委员会关于中华人民共和国第一届全国人民代表大会代表选举工作完成的报告》中指出,在全部代表名额中,各民族、各阶层都有与其地位相当的代表(23)《中央选举委员会关于中华人民共和国第一届全国人民代表大会代表选举工作完成的报告》,《人民代表大会制度重要文献选编》(一),北京:中国民主法制出版社、中央文献出版社,2015年版,第188页。。

第三届全国人民代表大会,尽管代表名额增加到了3040人,但在代表构成上,依然倾向于将工人、农民、知识分子等属性作为标准来进行名额安排。1975年召开的第四届全国人民代表大会第一次会议,人大代表不是经过选举方式产生,而是采取协商的方式,由各省、市、自治区和军队等方面推选,以及指定或特邀产生的。2885名全国人大代表中,中共党员2217人,占76.3%;工人813人,占28.2%;农民662人,占22.9%;解放军486人,占16.85%(24)阚珂:《人民代表大会那些事》,北京:法律出版社,2017年版,第254页。。在代表构成中,工人、农民、解放军代表人数和比例都远高于前三届。

(三)中国改革时期(1978年以来)

1979年,我国对1953年选举法进行了重新修订。新的选举法将直接选举范围扩大到县一级,实行差额选举,投票方法一律采用无记名等,进一步改革和完善了我国的选举制度。1981年下半年开始,我国县级直接选举全面开展,这是党的十一届三中全会之后进行的第一次较大范围的选举活动。《关于全国县级直接选举工作的总结报告》显示,从1925个选举单位选举出的人大代表中,工人占10.56%,农民占47.61%,干部占25.53%,知识分子占8.44%,军人、爱国人士、归侨占7.86%,妇女占21.89%,非中共党员占33.15%(25)《中华人民共和国人民代表大会文献资料汇编(1949—1990)》,北京:中国民主法制出版社,1990年版,第170页。。工人和农民代表比例较高,二者之和占到58.17%。

改革开放以来,我国社会结构发生巨大变化,工农代表的比例一度有所下降。人大代表中私营企业主多、社会弱势群体少,干部和管理者多、普通群众少等问题,引起社会广泛关注。对此,我国及时修改选举法,并通过中央文件予以回应和指导。

我国2010年修改的选举法明确规定,全国人民代表大会和地方各级人民代表大会的代表,应当具有广泛的代表性,应当有适当数量的基层代表,特别是工人、农民和知识分子代表。2016年新一届人大和政协换届时,中共中央又出台了《关于加强和改进人大代表、政协委员有关工作的通知》。通知强调,人大代表人选要符合宪法、法律等规定的基本条件,突出政治标准,坚持道德品行要求,注重能力素质,体现广泛的代表性;要严格人选结构要求,根据不同层级人大工作要求,分别提出提高基层一线特别是工人、农民、专业技术人员和妇女人选的比例要求,越往下越要提高来自基层一线的人选比例。这些规定,为增加工人、农民、专业技术人员代表的比例提供了法律和政策依据。

2017年3月,第十二届全国人民代表大会第五次会议发布了《关于十三届全国人大代表名额和选举问题的决定》。目前我国全国人大代表的选举,主要贯彻了三个原则:一是人人平等,即城乡按相同人口比例选举代表,公民享有平等的选举权,城乡约每67万人分配1名代表,共计2000名;二是地区平等,即各行政区域不论人口多少,都有相同的基本名额数,省、自治区、直辖市各分配相同的地区基本名额数为8名,各地方在国家权力机关有平等的参与权;三是民族平等,即各民族都有适当数量的代表,人口再少的民族,也要有1名代表。也就是说,我国全国人民代表大会代表主要由三部分组成,即人口比例代表、行政区域代表和少数民族代表。此外,各方面代表性人物比较集中的地方,也给予适当的倾斜和照顾。

通过考察人民代表大会制度以及人大代表制度的历史,可以看出,代表构成一直是我国人大制度的一个重要内容,人大代表的构成被当作是一个整合了广泛性和代表性的制度安排。从第一届全国人大到第十三届全国人大,以及各级地方人大,代表构成始终作为代表来源广泛性和代表性的衡量标准。在社会发展中,随着情势变化,代表构成中的属性要求也相应作出一定的调整。但在制度预设上,我国的政权组织形式始终保证了中国共产党以及工农联盟的政治地位和作用。

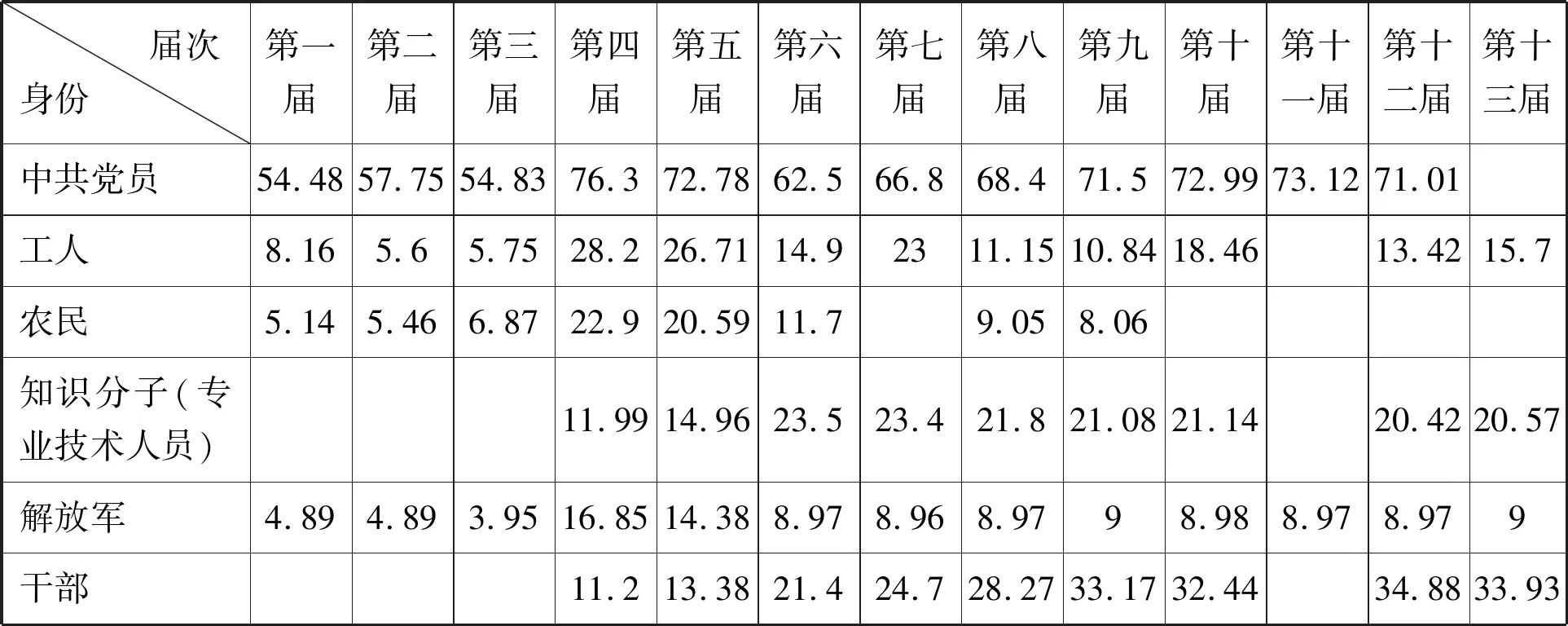

全国人大代表身份构成占比表(%)(26)第一届至第十二届数据,参见阚珂:《人民代表大会那些事》,北京:法律出版社,2017年版,第254页;第十三届数据,参见《2980名十三届全国人大代表的代表资格确认全部有效》,《人民日报》2018年2月25日。

三、马克思代表理论的时代启示

习近平总书记指出,人民代表大会制度之所以具有强大生命力和显著优越性,关键在于它深深植根于人民之中,这一基本定位,什么时候都不能含糊、不能淡化(27)习近平:《在庆祝全国人民代表大会成立60周年大会上的讲话》,《人民日报》2014年9月6日。。从这一定位出发,加强人民当家作主制度保障,充分发挥人民代表大会的制度优势,必须遵循并进一步发展马克思主义的代表理论。

(一)理解代表构成的价值意蕴

马克思主义经典作家是以阶级分析方法来分析和看待社会现象。他们认为,在资本主义议会制度里,工人阶级和广大劳动人民享受不到真正的民主,只有无产阶级掌握政权,才能真正实现人民当家作主。在国体与政体的关系上,是国体决定政体,政体反映国体。正是在马克思主义经典作家的理论指导下,我国的人民代表大会制度从萌芽到确立,一直非常重视政权建设中代表的身份属性。在不同的历史时期,根据阶级力量的对比形势和社会矛盾的变化,政权组织形式中的代表类别和比例也适时作出调整,从而在代表的比例安排上真实地反映出我国的阶级关系和社会形势。

人民当家作主是社会主义民主政治的本质特征。人民代表大会制度作为我国的政体,其核心内容在组织上体现出工人阶级(通过共产党)领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家这一国体。执政党、工人和农民在国家权力机关中应有一定的比例,就其政治价值取向来看,这是保证党的领导和工农政权性质的历史必然。人民民主专政的国家性质和人民代表大会制度的政体设计,通过代表构成比例的形式予以落实和体现。由此,我国人大代表结构比例的设定,有其深厚的理论根基和政治意蕴,其价值不容否认。

正因如此,就可以理解我国人大代表的身份为何是选举的前提而非选举的结果。一直以来,身份是研究我国人民代表大会构成的一个重要元素。通过对工人、农民、知识分子、军人以及党员等代表属性的安排,来体现我国的阶级基础。我国宪法第一条规定的国家性质,由此得以成立和彰显。

(二)明确代表构成的优化方向

根据选举法和2016年中共中央《关于加强和改进人大代表、政协委员有关工作的通知》精神,新时代人大代表的选举,一要突出政治标准,二要严格人选结构。

在代表结构方面,强调要按照人大的定位和职能来配备代表并优化代表构成。从人大的定位来讲,我国的人民代表大会是国家权力机关,承担着立法、监督、决定、任免等重要职能。从代表的性质来讲,人大代表是国家权力机关的组成人员,代表的履职能力直接决定了人大权力机关职能的发挥。不同层级的人民代表大会,其所对应的职权和职责也不同,关注的事务也有差别。对于全国人大而言,作为最高国家权力机关,它关注的往往是全国性乃至世界性问题,需要代表具有更高的理论素养和世界眼光。对于县乡两级基层人大而言,作为基层国家权力机关,它关注的更多是具体的民生问题,需要代表更多地贴近民意、表达民意。由此,对于代表属性的关注,应按照中央有关要求,越往下越要提高来自基层一线的人选比例。

鉴于传统的阶级划分方法已无法适应社会结构的变化,理论界和实务界不少人认为,代表结构需要进行适当调整,标准不可固化、虚化。比如,有的地方人大改变传统做法,对于代表结构按照行业来划分。新的代表结构标准,或许可以探索,在传统身份的基础上,注入新的社会阶层和职业的类别,以期实现更广泛的代表性,进而实现代表制的设置目的,即实现公民的普遍参与,最大可能地接近直接民主的程度。

除了身份,人大代表的构成,还包括年龄、学历、能力等诸多要素。人大代表是否有意愿和能力代表民意,是否能够担当其应有的职责,无不依赖于代表本身的素质和能力。因此,优化代表结构,不仅仅是身份的优化,更应是多维度全方位的优化,尤其是代表素质和能力的提升。

在年龄结构方面,代表年龄应进一步年轻化。比如,在第八届全国人大,60岁以上的代表超过了三分之二,70岁以上的代表超过了20%。第十届全国人大以来,70岁以上的代表比例逐渐减少到占比1%以下,代表主力军逐步向年轻化转移。如何保证代表队伍既有经验,又充满活力,需要在年龄结构方面进一步作出调整。

在学历结构方面,人大代表的整体学历水平近年来有较大提升。如第十二届全国人大代表中,一半以上代表拥有硕士学历。虽然学历并不代表着参政议政能力,但提升代表的学识、眼界和格局,对提高代表大会的效率以及促进议事议案的专业化无疑更为有利。

(三)强化代表的履职监督

按照马克思的代表理论,工人阶级代表机关的代表必须要接受人民的监督,而且人民随时可以撤换罢免他们。我国人民代表大会制度从萌芽到新中国成立之前的各个发展阶段,马克思代表理论中的代表身份问题得到充分实践,但对代表的监督罢免在理论和实践中尚未充分展开。

新中国成立后,代表必须接受监督在我国宪法中得以确认。我国1954年宪法明确规定:“全国人民代表大会代表受原选举单位的监督。原选举单位有权依照法律规定的程序随时撤换本单位选出的代表。”我国现行宪法即1982年宪法对此作了重申,只是将“随时撤换”改为更为规范的“罢免”。宪法第一百零二条对地方人大代表的监督作了规定,我国《选举法》《代表法》等也都设专章具体规定了对代表的监督。

代表履职需要自律,更需要他律。人大代表是受人民委托行使职权,因而防止代表脱离人民或凌驾于人民之上是其应有之义。2016年《中共中央关于加强和改进人大代表、政协委员有关工作的通知》明确提出,各级党委要切实担负起人大代表选举的领导责任,除了把好政治关、素质关和结构关,还要着力加强对人大代表的管理监督,完善工作机制,避免重产生轻管理、重换届不重平时的现象。这就需要从机制上对代表履职监督进行完善和落实。

一是完善代表学习培训规划。代表培训是我国代表法规定的代表的权利,同时也是义务。人大代表的职务行为,法律性、专业性、综合性都很强。比如,习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,人民代表大会的具体制度、议事规则,规范的议案、建议的提出等,不仅需要代表自行了解掌握,也需要通过集中的培训学习来提升履职的能力和水平。我国代表培训从2005年启动,包括初任代表的学习培训、代表的履职培训、代表的专题培训等,已经形成了比较系统的培训。目前代表培训特别是基层代表的培训,还需要进一步制度化、规范化。

二是建立代表履职档案。这也是近年来地方人大在工作中探索出的对代表监督的有效方式。代表履职档案包括,对代表参加人大会议、在人大会议期间审议发言、提出议案或者建议、在人大闭会期间参加集体活动和代表小组活动,以及联系群众等情况进行登记。履职情况通过一定途径予以公开,增强监督的透明度,包括在公共场所和人大代表活动室、工作室或代表之家等履职平台设立代表公示牌和代表履职公开栏、建立代表接访日制度,从方法、手段上拓宽对代表履职的监督渠道。近年来,江苏省提出省人大代表在一届内至少回原选举单位报告一次履职情况,海南省人大公开了所有人大代表的提案及政府部门的回复情况,山东省为省人大代表建立了履职档案,每年年初与本人见面,并作为继续推荐提名的重要依据。这些举措,对于拓展代表工作、强化代表履职监督都起到了很好的促进作用。

三是健全代表退出机制。根据代表法,人大代表存在法定的终止代表资格或者暂时停止执行代表职务情形的,应当依法终止其人大代表资格或暂时停止其执行代表职务。尽管我国宪法、法律和中央文件明确了代表的退出机制,但实践中操作难、成本高。比如对县级人大代表的罢免,需要原选区选民50人以上联名提出罢免要求,并经原选区过半数的选民通过。实践中,这一规定的落实存在诸多困难,所以我国各级人大对代表的罢免运用不多。罢免作为一种最为严厉的监督方式,实践中运用较少也是必然。我国人大代表每届任期五年,“随时罢免”虽然操作不便,但可以通过其他方式,比如选举时源头上把关、日常中强化管理、换届时更新淘汰等方式,不断优化代表队伍。

党的十九大报告强调,要健全人民当家作主制度体系,支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力。党的十九届四中全会《决定》进一步指出,要适当增加基层人大代表数量。人大代表作为人民代表大会的组织细胞,其结构是否合理,关系到人民主体地位能否实现,关系到人民代表大会制度何以自信,最终关系到我国的国体和政体。由此,优化代表结构,需要在关注代表身份属性的同时,进一步提升其履职能力,强化其履职监督,最终更好地保障和实现人民当家作主。