从语言活力到语言韧力:语言生态评估理念的优化*

方小兵

(南京晓庄学院 外国语学院,江苏 南京211171;南京大学 中国语言战略研究中心,江苏 南京 210023)

2015年,中国国家语委启动了“中国语言资源保护工程”;2018年,中国政府和联合国教科文组织在湖南长沙召开了“世界语言资源保护大会”,会后发布《岳麓宣言》;联合国大会宣布,2019年为“国际土著语言年”,呼吁重视语言文化多样性,要求在世界范围内开展语言濒危状况调查和评估工作,根据语言活力的排序,确定语言资源保护的轻重缓急。这些都引起学界对语言活力评估及相关问题的重视。

语言活力概念最初来源于20世纪70年代吉尔斯等人提出的“民族语言活力”(ethnolinguistic vitality)(1)Giles,H.,R.Y.Bourhis and D.M.Taylor.Towards a theory of language in ethnic group relations[A].In H.Giles (ed.),Language,ethnicity and intergroup relations[C].London:Academic Press,1977:307~348.,旨在提出一套评估语言生命力的框架,以辅助制定语言政策和恰当的语言保护措施。40多年来,世界各地学者及国际组织对语言活力的评估要素发表了各种观点,提出了不同的评估框架。(2)McEntee-Atalianis,Lisa J.The Value of Adopting Multiple Approaches and Methodologies in the Investigation of Ethnolinguistic Vitality[J].Journal of Multilingual and Multicultural Development,2011,(2);道布.语言活力、语言态度与语文政策——少数民族语文问题研究[J].学术探索,2005,(6);孙宏开.中国少数民族语言活力排序研究[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2006,(5);邵宜.语言活力计算的方法与实践[A].邵宜.语言与语言生态研究[C].广州:暨南大学出版社,2016; 郭书谏,沈骑.互联网空间的世界语言活力及其成因[J].语言文字应用,2019,(1).

本文首先介绍迄今为止3个影响力较大的语言活力评估模型,然后指出它们存在的共同问题。接着介绍语言韧力概念出现的背景,比较语言韧力与语言活力概念的异同,最后从心理韧力(主观语言活力)和生态韧力(语言生态抗压能力)两个方面来探讨语言韧力研究的最新进展。

一、影响较大的三个语言活力评估框架

语言活力概念提出以来,出现了各类语言活力评估模型,其中影响力较大的有吉尔斯等人的民族语言活力评估框架(1977)、费什曼的GIDS评估框架(1991)、联合国教科文组织濒危语言特别专家组的“语言政策指针:语言评估和语言规划的工具”(2003,2011)。

(一)吉尔斯等人的民族语言活力评估框架

1977年,吉尔斯、伯恩斯和泰勒共同发表了《民族关系中的语言理论》一文,目标是通过适当的地理语言调查,为各种语言在活力等级中找到位置。该文确定了一组构成族群语言活力高低程度的结构变量,包括民族语言群体的地位、人口统计学指标及群体在所居环境中获得的制度支持等变量。这些变量中的每一个都被进一步分解为几个要素。

表1给出了构成民族语言活力概念的变量和相关因素。一个群体在语言活力3个方面的得分越高,它能够保持其语言的可能性就越大。吉尔斯等人认为,如果一个群体由于某种原因显示出很低的活力,它就很有可能经历语言同化,最终解体,“停止作为一个独特的集体存在”,而高活力群体在多语种环境中则能够维持其独特的语言文化特征。

表1 影响民族语言活力的结构变量

资料来源:Giles,et al.(3)Giles,H.,R.Y.Bourhis and D.M.Taylor.Towards a theory of language in ethnic group relations[A].In H.Giles (ed.),Language,ethnicity and intergroup relations[C].London:Academic Press,1977:309.

到20世纪80年代,民族语言活力评估模型受到不少批评,如“三个变量的基本要素过于简单化;评估指标过于粗糙,没有解决变量计算中的加权问题;在调查中没有采用三角互证方法,难以确保数据的准确性”(4)Husband,Charles,and Verity Saifullah Khan.The viability of ethnolinguistic vitality:some creative doubts[J].Journal of Multilingual and Multicultural Development ,1982,(3).;还有人指出,该模型假定语言使用和语言认同之间有一个干净的“关联”,认为“身份”是个体和社会群体的内在稳定属性,从而把社区成员视为同质的和有界的。其实社会网络是复杂的,一个人完全可以有多种身份,因而基于该模型计算出的结果可能会低估某些群体的语言活力。

(二)费什曼的GIDS评估框架

后来,费什曼设计了影响深远的八阶式“世代传承失调等级量表”(Graded Intergenerational Disruption Scale,GIDS)。(5)Fishman,J.A.Reversing language shift:Theoretical and empirical foundations of assistance to threatened languages[M].Clevedon,UK:Multilingual Matters,1991:87~109.多年来,GIDS一直是语言活力研究领域被引用次数最多的评估框架,为语言濒危的研究者和语言复兴的实践者提供了理论基础。该量表提供了一种衡量语言活力和濒危程度的民族志方法,既可以帮助分析语言濒危程度,又可以为语言复兴行动提供参考,并指出了恢复行动的优先顺序。见表2。

表2 费什曼的GIDS等级量表

可以看出,费什曼的GIDS量表侧重于代际传递在语言维持中的关键作用。费什曼本人就认为,在这一量表中,阶段6最为至关重要,因为如果没有代际传递,濒危语言就只能等待最终的消亡。因此,其他阶段采取的措施只有在强化第6阶段之后才能有真正意义。

家庭域在这一量表中地位突出。虽然费什曼强调濒危语言的社交空间,但他更重视家庭域。对于民族语言的传媒域,他认为“实在是一枝靠不住的芦苇秆”(6)Fishman,J.A.Reversing language shift:Theoretical and empirical foundations of assistance to threatened languages[M].Clevedon,UK:Multilingual Matters,1991:87~109.,换言之,费什曼认为少数民族语言广播和媒体仅仅具有象征意义,关键在于家庭和社区语言使用。

GIDS等级量表具有“隐含的历时性”,各阶段之间存在一定的时间顺序,进入某一阶段需要以完成上一阶段为基础。这也是该量表的一个优点。

当然GIDS框架也并非完美无缺。比如,有学者指出,GIDS用完全静态的术语描述了连续的状态;仅关注语言传承的破坏(损耗、失调)程度,而不关注其维护程度;还有人认为它“未能注意到语言复兴的经济基础”。(7)弗格森.语言规划与语言教育[M].北京:外语教学与研究出版社,2018:88.实际上,语言转用最重要的原因就是父母认为该语言与就业、晋职、财富等不相干,不值得向子女传递。因此,要提升语言的活力,就必须提升语言的市场价值,充分考虑其经济因素。

到2010年,Lewis和Simons在此基础上提出了更加细化的13个层次的扩展量表,即“世代传承失调等级扩展量表”(Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale,EGIDS)。(8)Lewis,M.P.& G.F.Simons.Assessing Endangerment:Expanding Fishman’s GIDS [J].Revue Roumaine de Linguistique,2010,(2).扩展量表旨在评估世界上所有语言的活力,而不仅仅是濒危语言,即这一模型不仅仅可以测量濒危语言的活力,也能评估像英语、汉语、西班牙语等强势语言的语言实力(language power)。尽管扩展量表确实存在一些合理的改进之处,但其影响力还远不及费什曼的GIDS等级量表。

(三)教科文组织的语言活力评估框架

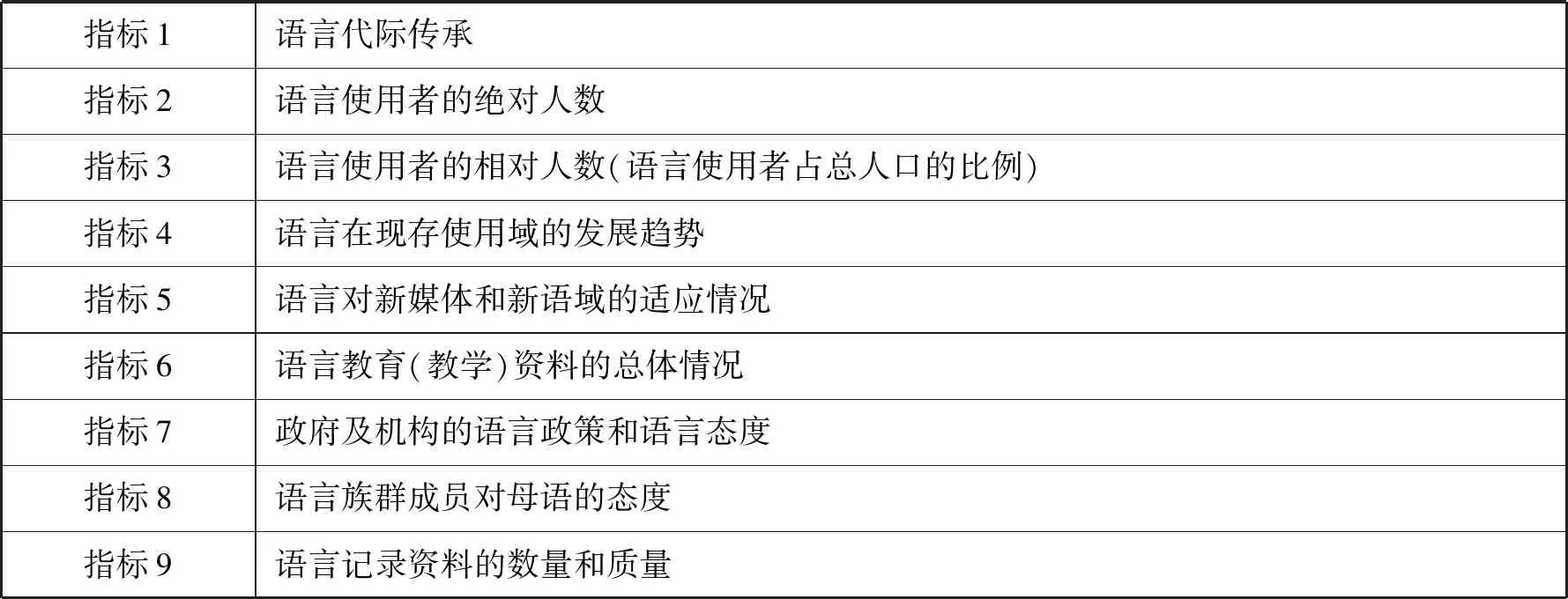

1993年,联合国教科文组织设立世界濒危语言保护项目,并组成濒危语言国际专家组。2003年3月,联合国教科文组织发布了由濒危语言特别专家组编制的《语言活力与语言濒危》指导文件。(9)UNESCO Ad-hoc Expert Group on Endangered Languages.Language Vitality and Endangerment[R].Paris:UNESCO,2003.文件提出了评估语言活力的9项指标。见表3。

表3 语言活力与语言濒危评估指标

基于上述9项指标综合评估的结果,教科文组织建议将语言分为5个等级:安全(safe)、不够安全(unsafe)、濒危(definitely endangered)、严重濒危(severely endangered)、极度濒危(critically endangered)和灭绝(extinct)。它并没有区分GIDS量表级别3以下的语言状态,而是统括在“安全”标签下。

与费什曼的GIDS量表相比,教科文组织的框架提供的变量类别更为丰富,调查所需的工作量也大大增加。借助教科文组织的影响力,该评估框架得到广泛传播,并在2009年版的《世界濒危语言地图集》中正式使用。(10)UNESCO.Atlas of the World's Languages in Danger[M].Paris:UNESCO,2009.

在应用过程中,人们发现这一语言活力评估工具仍然存在不少问题。于是,教科文组织于2011年10月发布了《语言评估和语言规划的工具》政策文件,(11)UNESCO.Atlas of the World's Languages in Danger[M].Paris:UNESCO,2009.对2003年提出的9项指标进行了完善,调整了部分指标,并对其中的一些关键概念进行了澄清,以便更科学地进行语言活力评估。

例如,指标1“语言代际传承”中的“代”存在术语合适性问题。在移民群体中,“代”的概念对于语言传承确实有意义,但是在语言群体被连续的不同年龄群分割的言语社区中,“代”就失去了意义。因此,2011年的政策文件建议指标1中除了“代”,还应包括“年龄群”,增加“代内语言传承”指标。

又如,指标2和指标3都是关于“语言使用者的人数”,但在调查实践中很难确定特定族群中语言使用者的准确人数。一方面,移民中的语言使用者人数常常不在调查统计范围中;另一方面,出于种种原因,人们自我报告的语言可能与实际情况不相符;有的语言只是外面的人给了它称呼,说话者并不认为是一种独立的语言;而且应该承认一个群体的大部分成员同时使用两种语言的情况,特别是在两种语言基本相通的情况下。虽然在社会发展过程中,一种语言可以获得更高的地位和威望,但地位低的语言也可以依赖“隐威望”而在言语社区中存活,社会双语系统呈现一个稳定的平衡;“语言立交桥”可以保证各语言的和谐共存。(12)李宇明.语言减贫的理论与实践(代主持人语)[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2019,(4).

关于指标7,2011年的政策文件指出,相较于政府和机构的语言态度,群体成员的语言态度更为重要。官方的语言态度可能与公开的法律条文并不一致,而且,即使有了相关的语言政策,也不一定能贯彻落实。指标9是“语言记录资料的数量和质量”。其实,语言描写资料质量再高,也可能对语言族群没有实际用处,而“编写语言教学资料(指标6)”作用更为显著。因此,“语言记录资料的数量和质量与评估语言活力似乎关系不大……应该将这个指标从语言活力和语言濒危评估方法中去掉”。(13)UNESCO.Towards UNESCO Guidelines on Language Policies:A Tool for Language Assessment and Planning[R].Paris:UNESCO,2011.

二、从语言活力到语言韧力

(一)对现有评估框架的反思

除了上面提到的一些缺陷外,现有语言活力评估方法还存在以下一些共性问题:

1.语言活力概念适用面窄。Clyne批评其限制适用性,认为该模型仅适应“相对稳定的土著民族语言状况”,不能很好地处理语言深度接触和语言生态剧烈变化的情景,如克里奥尔语。(14)Clyne,M.Community languages:the Australian experience[M].Cambridge:Cambridge University Press,1991:89.一些学者认为语言活力概念只能对定居群体的濒危语言情况进行相对简单的分析,不适应于强势语言(dominant language)和流动群体(mobile community)。语言活力评估应该有一个统一的指标和框架,可以测量英语、汉语等强势语言的“语言实力”(language power或language strength),评估这些语言在国内甚至国际上的竞争力。

2.单语思维。传统评估方法中的语言使用域指标实际上反映了隐含的西方“单语思维”(15)Fitzgerald,C.M.Understanding language vitality and reclamation as resilience:A framework for language endangerment and loss[J].Language,2017,(4).。不同领域使用不同语言是一种正常现象,不一定意味着语言转用。从历史事实看,小语种是可以在与大语言共存的情况下幸存下来的,一些小语言已经持续了数千年。传统的评估框架迫使人们对语言身份、语言能力形成一个简化的观点。实际上,社区成员可以是一种多重和混合身份,是两种或以上(可能相互竞争的)语言/文化身份的总和。因此,对于语言“使用域”指标,许多专家认为采用“语言生态”的说法更合理,以避免单语思维。

3.过于重视母语者人数。在解释某一特定人群的语言为何活力小时,经常会提到母语者的数量,然而讲话者数量本身并不能真正反映民族语言的实际生命力。事实上,在历史上各个殖民地,殖民者的人数通常远远少于土著人口的数量,而这些殖民语言在当地的活力却非常高。在美国,英语之所以成为欧洲裔美国人的主导语言,也并不是因为母语人口规模。事实上,当时英裔美国人是少数民族,仅占欧洲裔美国人总人口的15%左右。但由于他们到达时间更早,在社会政治经济结构和教育体系中占据了有利地位,后来的欧洲移民只能逐渐同化到盎格鲁人建立的政治经济结构中,导致他们语言的英语化。(16)Mufwene,S.Language vitality:The weak theoretical underpinnings of what can be an exciting research area[J].Language,2017,(4).

4.缺乏历史深度,预测性弱。语言活力应该是语言生命力的晴雨表,不可能是静态的数值和等级。目前的语言活力评估缺乏历史深度,只是一种诊断性而非形成性评估,不能准确预测濒危语言发展前景和消亡速度。事实上,在欧洲殖民和全球化之前,就存在语言濒危和语言活力低下的案例。Roche指出,语言活力不是一种语言本身的属性,也不是说某种语言的人口的属性,而是一种语言的说话者与更广泛的语言、社会和政治背景之间关系的描述,反映了整个语言生态如何影响语言群体成员。(17)Roche,G.Linguistic Vitality,Endangerment,and Resilience[J].Language Documentation and Conservation.2017,(11).传统的语言活力评估方法测量从安全到灭绝的单线性连续体上的生命力,但这种模式不能捕捉到语言活力的微妙但重要的转变。语言活力似乎应该通过具体的、背景化的历史来更准确地表达的,而不是采用通用的、普遍的模板。

5.忽视了语言认同等主观因素的作用。经验表明,以往的调查结果往往低估了一些少数群体实际的语言活力,因为这些调查没有将主观语言活力(subjective language vitality)纳入评估指标中,忽视了与民族精神、语言文化、语言意识形态、语言忠诚度等相关的主观因素的作用。(18)Yagmur,K.and M.Ehala.Tradition and innovation in the Ethnolinguistic Vitality theory[J].Journal of Multilingual and Multicultural Development,2011,(2).

有鉴于此,穆夫温(Mufwene)指出,目前语言活力理论还不够完善,远远落后于语言学家对语言濒危和语言保护的研究进程,需要提出新的概念和指标,进一步优化。(19)Mufwene,Salikoko S.It’s still worth theorizing on LEL,despite the heterogeneity and complexity of the processes[J].Language,2017,(4).

(二)语言韧力概念的提出

韧力(resilience)概念起源于生态学和心理学,又被译作“复原力”(20)陶欢欢.复原力(resilience)研究的回顾[J].襄樊职业技术学院学报,2009,(5).、“抗逆力”(21)席居哲,左志宏.抗逆力(Resilience)研究需识别之诸效应[J].首都师范大学学报(社会科学版),2014,(1).和“恢复力”(22)汪辉等.恢复力、弹性或韧性?——社会生态系统及其相关研究领域中“Resilience”一词翻译之辨析[J].国际城市规划,2017,(4).,指的是系统或实体克服危机与承受持续困境的抗压能力,目前已经逐渐成为生态保护和心理健康领域的显性概念。

韧力是对韧性的量化结果。《辞海》(第六版)对韧性的定义是:“(1)受外力作用时,物体产生变形而不折断的性质。(2)比喻顽强持久的精神。”因此,韧力有两个特点:第一,相对于某一环境或生态,通常是不利的;第二,用来描述长期周性的发展趋势。

借鉴生态学和心理学科在过去20年中发展起来的韧力概念,一些学者提出了语言韧力(language resilience)的概念,认为我们在关注语言竞争的同时,更要重视对语言共存机制的研究,从濒危语言“活力”的研究转向了对濒危语言“持久力”的研究。

达维利(Daveluy)首次将韧力概念应用于语言维持和语言复兴的研究,关注何种属性的言语社区能够使低声望语言的讲话者承受削减性双语(subtractive bilingualism)结构的社会心理压力。(23)Daveluy,Michelle.2007.Resilience and language[A].In Kaplan,L.& Daveluy,M.(eds).Resilience in Arctic Societies[C].Fairbanks:Alaska Native Language Centre,89~94.他指出人类语言是一个复杂的自适应系统,韧力高的语言能够在历史进程中应对各种干扰,维持基本功能,具有强大的适应能力和抗打击能力,能够通过增加新词汇、新语域的方式自我优化,修复保护语言系统的完整性,适应新的环境。事实证明,语言复兴是有可能的。达维利还发现,在整个生命周期中语言选择可能会不断变化,一些不再说母语的人可能会恢复到原来的状态,重新捡拾起母语。

为此,不少学者提出用语言韧力来代替语言活力,认为语言活力仅着眼于当前状态,而语言韧力着眼于长远趋势。语言与语言比较,不是比谁的使用者人口多,也不是比某一阶段谁的地位和声望高,而是比谁在历史长河中更有抗压力,更能够渡过难关,更具生存力。语言韧力可用于描述语言活力的长期变化,特别是描述一种语言在逆境下适应甚至茁壮成长的能力。在一段时间内语言活力特别高的语言,不见得比活力低的语言更能传承延续。有时,消亡的就是那些一度活力很高的语言。在人类语言发展史上,确实存在如柳宗元所言的“精壮暴死,久病延年”的情形。例如,满语曾经是清朝的官方语言,地位极高,满族人口现今也达到上千万,然而短短的三百年,满语却成了濒危语言。相反,流浪的吉卜赛人在世界各地一直坚持传承自己的母语罗姆语,并推动联合国教科文组织将每年的11月5日设为“世界罗姆语日”(World Day of Romani Language),展现了更好的发展前景。

从语言活力到语言韧力,实际上是从语言的博弈论模型转向语言生态模型。传统的语言活力指标测定的是语言的稳定性(stability),评估语言在没有外界干扰下自身保持稳定不变化的性能。语言韧力指标评估的是语言的鲁棒性(Robustness,日语中译作“顽健性”),是语言受到不可预料的自然生态灾难或社会危机冲击后,仍能通过自身调整,保持自身特性的适应力和耐受力。

语言韧力研究重视对语言群体的生存方式的调查,关注其传统文化理念,设置主观语言活力指标,研究对象也转向了以往被忽视的流动社群,研究濒危语言群体是否在不友好的语言生态中形成了利益共同体和命运共同体以应对挑战,是否具有在困难面前“熬得过”的耐受力。

语言韧力概念有两个优点:一是可用于描述语言活力的长期变化;二是可用于描述一种语言在逆境下适应甚至茁壮成长的抗压力。当前,语言韧力的研究主要集中在两个方面:一个是心理韧力,一个是生态韧力。心理韧力是一种凝聚力,一种精神状态,属于主观语言活力,包括在长期历史发展进程中积淀而成的价值观念、民族性格、族群意识、宗教信仰、生活方式和习俗制度,主要通过调查群体的文化传统、语言信仰、语言认同等指标来进行评估;生态韧力是一种语言环境抗压力,一般通过调查群体的生活方式(包括居住集中度、社交网络密度等)来进行评估,目前主要针对流动人口,包括移民群体、客居劳工群体、长期流浪民族。在长期的语言维持和语言转用研究中,特别是在最近兴起的家庭语言规划研究中,(24)方小兵.从家庭语言规划到社区语言规划[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2018,(6).许许多多案例都是以移民家庭为研究对象。遗憾的是,传统的语言活力研究忽视了这一群体。语言韧力研究正好弥补了这一不足。

三、语言韧力的评估

(一)心理韧力:主观语言活力

2011年,《多语与多文化发展》推出“民族语言活力研究方法:传统与创新”特刊,核心话题是“主观语言活力”(subjective ethnolinguistic vitality,SEV),即语言韧力中的心理韧力。多位学者指出,现有的语言活力评估工具忽视了语言忠诚之类的主观能动性,低估了一些少数群体语言的实际可持续性(韧性)。Yagmur就特别指出,一个群体对自身语言活力的感知可能不同于对客观数据的分析,主观语言活力在社会心理层面具有很强的实证支持。(25)Yagmur,Kutlay.Does Ethnolinguistic Vitality Theory Account for the Actual Vitality of Ethnic Groups? A Critical Evaluation[J].Journal of Multilingual and Multicultural Development,2011,(2).Harwood等人也强调了群体对其语言活力主观评估的重要性,认为“群体成员对语言活力的主观评估可能与基于客观要素推断出的活力一样重要”。(26)Harwood,Jake,Giles,Howard and Bourhis,Richard Y.The genesis of vitality theory:Historical patterns and discoursal dimensions[J].International Journal of the Sociology of Language,1994,(108).

主观语言活力是一种复杂的社会心理现象,它取决于影响集体行为的一些重要因素,如民族身份认同、语言忠诚、族群宗教信仰、文化传统等。Ehala和Zabrodskaja研究发现,主观语言活力与种族之间和谐程度呈负相关,即种族之间关系不和谐导致的群体仇外心理会增强语言活力,有助于小族语言的维持,而种族和谐反而会促进语言同化。“对外来群体的厌恶情绪可能比任何同情情绪的作用都高出许多倍”。(27)Ehala,Martin and Anastassia Zabrodskaja.The impact of inter-ethnic discordance on subjective vitality perceptions[J].Journal of Multilingual and Multicultural Development,2011,(2).

类似于经济学中的“文化决定论”,主观语言活力也属于“文化决定论”。在《新教伦理与资本主义精神》一书中,马克斯·韦伯(Max Weber)指出,“工商界领导人、资本占有者、近代企业中的高级技术工人,尤其是受过高等技术培训和商业培训的管理人员,绝大多数是新教徒。”(28)马克斯·韦伯.新教伦理与资本主义精神[M].阎克文译.上海:上海人民出版社,2018.因此提出了资本主义经济发展的“文化决定论”,认为新教伦理与资本主义发展的内在心理驱动力(即资本主义精神)之间存在一定的关系。主观语言活力的“文化决定论”意味着这类活力取决于该群体的文化禀赋。

主观语言活力基于一个民族深沉的心理结构,是一个民族凝聚力和生命力的集中体现。不同民族的价值观念是不一样的,有的追求短期利益,知足常乐,随遇而安,内部凝聚力差,遇到强敌很容易分崩离析;有的民族性格里有着强烈的使命感和救世观念,外部压力愈大,愈会抱团取暖。(29)Allard,R.,and R.Landry.Subjective ethnolinguistic vitality viewed as a belief system[J].Journal of Multilingual and Multicultural Development ,1986,(7).各民族对待其母语的心态也不尽相同。斯波斯基对比分析了希伯来语和爱尔兰语的语言复兴进程,认为犹太人的语言意识形态是希伯来语在沉寂千年后成功复兴的关键驱动因素。而在分析爱尔兰语复兴失败的案例时,斯波斯基一针见血地指出:“爱尔兰国内有一个流行广泛的语言观,那就是,爱尔兰语是爱尔兰社会发展和政治进步的障碍。”他认为这一语言观阻碍了爱尔兰语的复兴。(30)斯波斯基.语言政策[M].张治国译.北京:商务印书馆,2011:214.

客家人有“宁卖祖宗田,不丢祖宗言”的语言信仰。北美纳瓦霍人也有“语言创造世界”的语言信仰,他们是语言忠诚度最高的印第安人族群,很大一部分与他们的语言世界观有关。在他们的世界观中,世界是通过说话或唱歌来创造的。世界的形式首先是在思想中孕育出来的,然后通过言语和歌曲而产生。因此,对于纳瓦霍人来说,语言死亡不仅意味着纳瓦霍文化的消亡,而且意味着世界的毁灭。这种包括语言态度、立场、观念等在内的意识形态被希夫曼(Schiffman)称作“语言文化”(linguistic culture)。(31)Schiffman,H.F.Linguistic Culture and Language Policy[M].London:Routledge,1996.纳瓦霍人的语言文化保证了纳瓦霍语在美国的传承。在第二次世界大战的太平洋战争中,纳瓦霍语的一种方言被美军用作传递密码的语言。2002年好莱坞电影《风语者》就讲述了这一故事。

主观语言活力评估与传统的语言活力评估涉及的因素有所不同。Ehala和Zabrodskaja通过问卷调查的形式,研究了爱沙尼亚境内俄语的语言活力。(32)Schiffman,H.F.Linguistic Culture and Language Policy[M].London:Routledge,1996.爱沙尼亚1991年从苏联独立出来后,将爱沙尼亚语提升为国语,居住在爱沙尼亚的俄语居民则受到一定程度的排斥。研究采用的调查问卷包括以下一些具体问题:(1)你觉得爱沙尼亚社会对俄罗斯文化传统的欣赏程度如何?(2)在爱沙尼亚,讲俄语的人中有多少著名的文化人(作家、演员、艺术家、歌手、科学家和记者)?(3)在爱沙尼亚,讲俄语的人中有多少富有的企业主和商人?(4)你估计在爱沙尼亚,讲俄语的人口占比多少?(5)你觉得讲俄语的人在爱沙尼亚社会中有多活跃和强大?(6)与现在相比,你觉得20至30年后,俄语在爱沙尼亚会有多强?由此可见,主观语言活力的调查涉及对传统文化的认识、对语言经济和文化地位的感知、对语言发展前途的评判等主观因素。

(二)生态韧力:语言环境抗压力

目前的评估体系无法准确测量移民群体实际的语言活力。首先,移民大多是双语或多语人,用传统的绝对母语者人数或相对母语者人数指标,都会低估移民群体的祖传语(heritage language)语言活力。(33)方小兵.国际祖传语研究焦点分析——基于《祖传语期刊》历年文献[J].语言战略研究,2017,(3).其次,该评估体系仅统计主流社会提供的制度支持,然而移民通常是通过建立自己的社区自助机构、私立教育机构等来维持语言传承的。第三,互联网为移民儿童提供了定期与祖父母或其他家庭成员交谈的机会,这有助于他们发展祖传语的交际能力,传统的语言活力评估忽视了这个基于网络空间的虚拟社区。

下面通过4个具体的案例来考察移民群体的语言活力评估状况:美国韩裔移民、中东各国的叙利亚难民、中亚的东干人以及德国的土耳其移民。

Shinand Lee研究了美国韩裔移民的发展状况,进而评估作为祖传语的韩语的语言活力。(34)Shin,S.J.and J.S.Lee.Expanding Capacity,Opportunity,and Desire to Learn Korean as a Heritage Language[J].Heritage Language Journal,2013,(3).研究发现,虽然家庭在发展孩子的韩语能力方面起着重要作用,但是许多移民家庭也将孩子送到社区举办的学校去学习韩语,这些学校为孩子们提供了语言发展所需的社会化和情感支持系统。此外,在美国的一些韩语促进组织常常借助“韩流”(包括韩国流行的戏剧、电影和音乐)在美国的影响力来培养孩子说韩语的自豪感。对于一些韩裔美国学生来说,学习韩国流行文化可以寻求一种身份和归属感,是学习韩语的重要动机之一。可惜,这些维持语言活力的重要因素在传统的语言活力评估指标中都是缺失的。

2016年,英国文化委员会(the British Council)发布了一份题为《语言韧力报告》的文件,考察了受叙利亚危机影响的难民在东道国(包括约旦、伊拉克库尔德地区、黎巴嫩和土耳其等)的语言状况,认为数量巨大的难民的语言权利应该得到保护,要求充分考察难民的语言需求,并建议探索建立一种新方法来评估难民群体的语言活力。(35)British Council.Language for resilience:the role of language in enhancing the resilience of Syrian refugees and host communities[R],2016.

东干人是19世纪下半叶各方面变动从中国西北移居中亚的回族移民,分布在现今吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦3个国家。周庆生以中亚乡村移民为例,研究了东干人的语言传承和语言活力。(36)周庆生.东干语案例可以作为语言传承畅通与中断的典型[J].语言战略研究,2017,(3).他发现,相对集中的定居点和一定数量的聚居人口(即本文所说的语言生态),是保持语言传承的基本条件。当年从北路进入中亚的中国回族有1万人,现今已达5万多人,大多分布在楚河流域,他们建立的大大小小的聚居村连片构成了东干语言文化圈。东干语用于家庭、社区、中小学校、乡庄报纸和广播以及讲经堂教育领域。经过一个多世纪的发展,这里的东干语仍保留着陕甘宁方言的词汇和腔调。在该地区,东干族的语言活力高,90%以上东干人的第一语言仍是东干语。然而,当年从南路进入中亚的少数东干族人由于散布在庞大的乌兹别克社区中,难以形成稳定、有活力的言语社区。在与当地居民通婚后,他们完全转用乌兹别克语,母语传承彻底中断了。南北两路的东干人在语言的心理韧力上没有什么差异,但在生态韧力上,北路的移民明显优于南路,因而产生了完全不同的结果。

而谈及德国的土耳其移民,语言韧力的两类指标更为明显。在德国,土耳其移民是最大的移民群体,人口超过1500万(接近荷兰总人口数)。20世纪50年代,由于大量青壮年在二战中阵亡,联邦德国普遍出现了“招工难”的问题。1961年德国与土耳其签订了客工招聘协议,大量土耳其人拖家带口而来。按照政府间的双边协定,这些移民是“外来务工人员”,有一天必须离开,然而德国政府并没有制定任何严格的措施。大多数土耳其移民自己留了下来,并在德国扎下了根。如何评估这1500万人的语言活力?实际上,对土耳其语言活力的看法并不一致。德国当地居民认为土耳其语活力很小,土耳其移民则充分肯定土耳其语的活力。(37)Yagmur,Kutlay.Does Ethnolinguistic Vitality Theory Account for the Actual Vitality of Ethnic Groups? A Critical Evaluation[J].Journal of Multilingual and Multicultural Development,2011,(2).到底是土耳其社群夸大了自己的语言活力,还是德国人低估了土耳其移民的语言活力?传统的语言活力评估模型难以给出答案。

根据静态的客观数据,土耳其语的活力似乎远远低于主流语言的活力。然而,从语言韧力中的语言生态抗压力指标来看,土耳其语言的活力反而更高。移民背景下的土耳其人出生率高于东道国居民。几十年来,他们一直保持了族内通婚制。土耳其移民集中在郊区,这为他们提供了一个广大的讲土耳其语的网络。此外,土耳其社区组织,如宗教协会,尤其是清真寺、体育俱乐部或文化机构,扩大了这一社会网络。尽管主流社会对土耳其语维护的机构支持(如大众媒体、学校教育、政府机构的语言使用)很少,但土耳其语言通过新媒体渠道很容易获得。在德国,土耳其人集中在低端产业工作,维持伊斯兰教信仰,开土耳其特色的超市和餐馆,形成自己独立的、只说土耳其语的社区和文化圈。可以看出,最大的移民族群、较高的出生率、集中居住的模式、较高的族内通婚率和广泛的民族机构支持网络都促成了土耳其语在德国的生态活力。

同时,从语言韧力的心理韧力指标来看,土耳其语移民的主观语言活力也非常强。在宗教、历史意识等因素上,土耳其语言的活力一直很高。土耳其人是一个文化和宗教相对单一、思想和习俗相对保守的群体,在民族性格上,他们不愿外人打扰和破坏自己原有和固有的秩序。面对主流机构中的种族歧视,土耳其移民协会操纵社区成员的社会不满情绪,反对文化同化。通过将社区成员聚集在一起,他们在年轻一代中唤起团结、自尊和认同。一个典型的例子是土耳其裔的德国著名足球球星厄齐尔(Mesut Özil)。他虽然是德国国籍,但土耳其语比德语流利得多,也保持了伊斯兰信仰。在比赛之前的唱国歌环节,他通常不会跟唱德国国歌。2018年世界杯开始前不久,厄齐尔与土耳其总统埃尔多安见面合影,并向其赠送了队服,在德国的球迷中和舆论界引起轩然大波。

从上面4个案例可以看出,移民群体与土著群体在维护语言活力的策略上存在很大差异。移民群体一般不去竭力争取所谓官方承认的语言地位,而是通过集中居住的模式加强社区网络,倡导共同的价值认同提升主观语言活力等方式,维持语言生态韧力和心理韧力。

结 语

整体看来,国内对于语言活力的研究起步较晚,教科文组织2003年出台的评估标准直到2006年才见国内的相关评论,而最新的在2011年出台的评估工具国内仅有译文,尚未见到对这份文件的专门性研究。

语言活力是某种语言的活跃程度,必须依据某些标准来进行测评。语言韧力概念的提出从更广的时间和空间上评估语言活力,有助于更全面地观察语言竞争现象,从更多维度描述语言的动态活力状态。国外学者已经开始对移民群体的语言活力进行评估,并着眼于多语复杂环境下语言的抗力和耐力,而国内相关研究仍然停留在少数民族语言和濒危方言的活力评估上。

目前语言韧力的研究刚刚开始,其概念内涵还有待进一步充实,用来研究主观语言活力的指标的可靠性和有效性还存在争议,生态韧力的指标也需要在实践中进一步完善。展望未来,在语言资源调查与保护的理论探讨与调查实践中,与语言韧力相关的研究大有可为。