汶川地震竖向地震动衰减关系

刘 平,罗奇峰,陈兴周

(1.西安科技大学 建筑与土木工程学院,西安 710054; 2.同济大学 上海防灾救灾研究所,上海 200092)

大震震害研究表明:竖向地震作用对建构筑物,特别是一些功能性建筑构造,如大型储油灌、大跨桥梁、高速公路、大坝等的影响不能忽视[1-3].在抗震设计中竖向地震动多数情况下都用水平向地震动乘以一个固定系数(地震动竖向与水平向比,V/H)来估计,V/H以Newmark and Hall[4]提出的2/3为参考值.近些年一些典型强震的地震动研究表明大震近场V/H往往大于1[5-8].一些学者也结合强震数据库进行了V/H的研究,研究表明:V/H与震级、距离、场地类型、周期等参数存在一定关系[9-14].也有学者对竖向地震动进行单独的研究[15-17],包括竖向地震动的衰减特征,场地效应、断层效应、上/下盘效应等对地震动的影响.

研究竖向地震动,并以此开发竖向设计反应谱对于抗震设计非常必要.Bozorgnia and Campbell[18]发展了简化的V/H关系式及竖向地震动设计谱的程序.按照该方法美国建筑抗震安全委员会[19]提出了竖向设计加速度反应谱.耿淑伟和陶夏新[20]基于中国抗震规范的场地分类标准研究给出了V/H的修正参考式.据此中国的《公路工程抗震规范》[21]对于桥梁竖向设计加速度反应谱规定:V/H在基岩场地等于0.6;在土层场地,短周期(<0.1 s)等于1,中长周期(>0.3 s)等于0.5,介于两者之间用线性插值确定.周正华等[22]也提出了不同强度和不同场地类型的设计反应谱.

2008年5月12日,四川省汶川发生了Ms 8.0的特大地震.此次地震在给中国经济和人民生命安全带来严重损失的同时,也得到了珍贵的地震数据.完成于2007年底的中国数字强震动台网在此次地震中获得了丰富的数字强震记录[23],这为大震地震动的研究提供了宝贵的数据.震害调查中发现多处山区桥梁受竖向地震的影响[24].据统计,近场约有30%的台站V/H大于2/3,其中汶川卧龙台甚至达1.18[25].对于此次地震,谢俊举等[26]选取了断层距小于120 km的40个台站的记录,初步定性地分析了竖向峰值加速度的上/下盘效应和场地效应、V/H在不同周期和距离的特性.韩建平和周伟[25]选取了94组记录,也对V/H等进行了初步研究.本文将结合NGA项目[27-28]模型分析汶川地震的竖向地震动衰减关系,场地效应和上/下盘效应对竖向地震动的定量影响,竖向加速度反应谱特征及V/H的特性.

1 衰减模型的建立

以汶川地震断层距小于300 km的102组记录为分析对象[29],衰减关系模型如下:

lnY=a0+a1·ln(Rrup+a2)+a3·Rrup+

a4·ln(VS30/VREF)+a5·FHW(Rjb,Rx,W,δ).

(1)

式中:Y为地震动,Rrup为场地到断层破裂面的最短距离,VS30为场地地面以下30 m范围内的等效剪切波速,VREF为场地效应的等效剪切波速参考值,FHW为上/下盘效应项,a0、a1、a2、a3、a4、a5为回归系数.

式(1)中第1项a0表示震级对地震动的影响;第2项和第3项分别表示地震动随断层距的几何衰减和非弹性衰减;第4项和第5项分别表示场地效应和上/下盘效应.其中,前3项为衰减关系的一般形式,对于场地效应和上/下盘效应作如下说明.

1)场地效应.也称为场地条件对地震动的放大作用,本文通过vS30与vREF的比及回归系数a4的大小来反映.汶川地震中所有台站的vS30均在200 ~700 m/s,属于C和D类场地[30].取vREF为360 m/s(C、D类场地的界限值),从回归结果可以比较两类场地竖向地震动的不同.

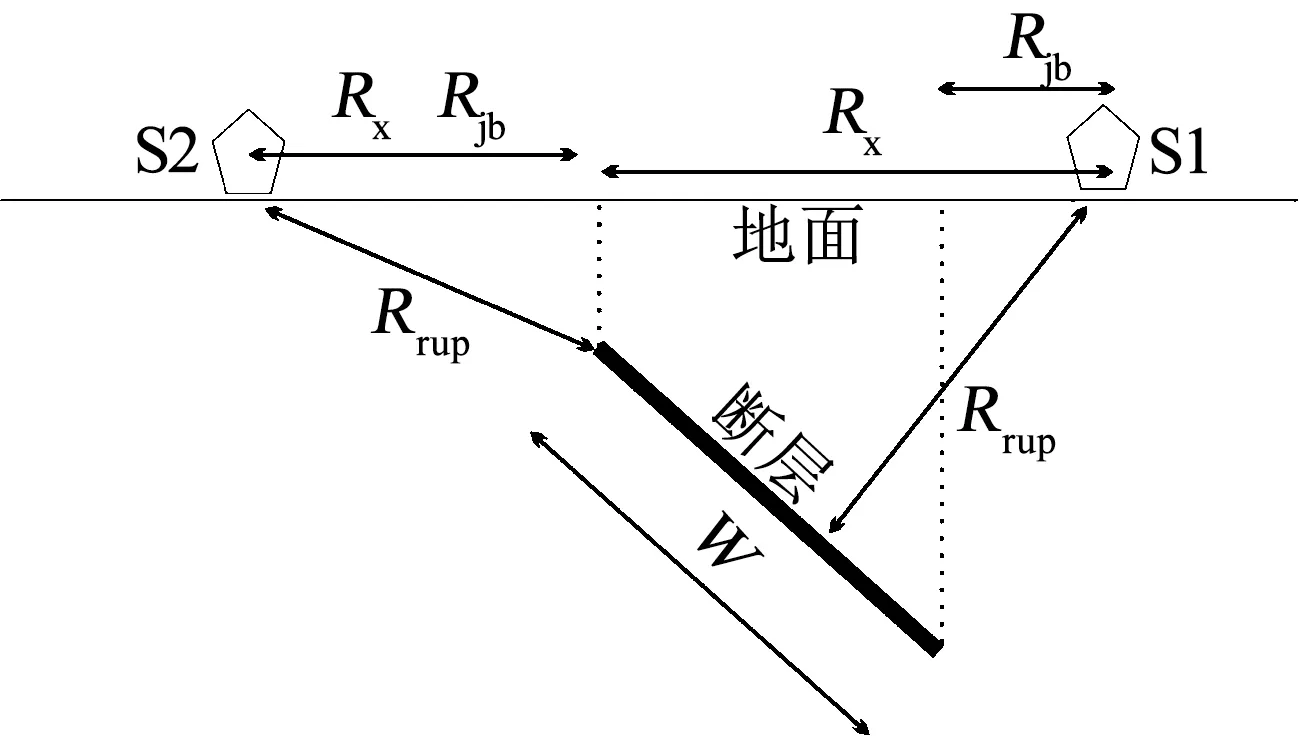

2)上/下盘效应.场地与断层的空间相对关系引起的一种几何效应.如图1,场地S1和S2分别处于断层的上、下两盘,由于场地地震动受到断层面上每个点的影响,相同断层距的条件下,S1的地震动自然大于S2.随着距离的增加,这种几何效应越来越小,到一定距离可以忽略.所以,上盘效应是倾斜发震断层近场地震动的显著特性,其影响程度与距离、断层倾角、断层宽度等因素有关.结合汶川地震,对AS08[31]模型的上/下盘效应项作了如下调整:

FHW(Rjb,Rx,W,δ)=T1(Rx,W,δ)·T2(Rjb).

(2)

其中

式中:Rjb为场地到断层在地面投影的最短距离,Rx为场地到断层上边缘在地面投影线的最短距离(上盘取正,下盘取负),W为断层面的宽度(汶川地震取42.5 km),δ表示断层的倾角(汶川地震取50°[32]).上/下盘效应影响范围见图2.

图1 距离的定义

2 竖向地震动衰减关系分析

竖向地震动衰减关系的回归结果见表1.从表1的回归结果、图3中竖向地震动衰减回归曲线和散点图的分布来看,本文的衰减关系能较好地反映汶川地震竖向地震动的空间分布特性.

注:vPG为峰值速度,aPG为峰值加速度,0.010~3.000 s为加速度反应谱

2.1 场地效应分析

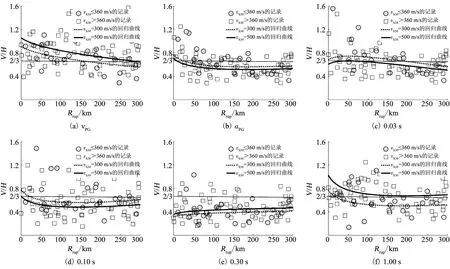

从图3中竖向地震动的散点分布来看,相同条件下,短周期0.03 s时,D类场地(圆)的地震动值明显大于C类场地(方块);到0.30 s时,D类场地的地震动值稍大于C类场地;长周期1.00 s时,两类场地的地震动值没有明显的差别.从图4的衰减回归曲线来看,短周期0.03 s,vS30=300 m/s(D类场地)的衰减曲线在vS30=500 m/s(C类场地)的衰减曲线之上;到0.30 s时,两条曲线的距离已经稍有接近;长周期1.00 s时,两条曲线基本重合.式(1)中a4为场地效应项系数,从表1可以看出,当周期≤0.75 s,a4为负,其绝对值由0.01 s的0.719减小到0.75 s的0.120;当周期>0.75 s,a4为正,但其绝对值较小,1.00 s时,该值为0.047,3.00 s时为0.095.

以上分析说明:竖向地震动存在场地效应的影响,短周期(≤0.075 s)时,vS30越小(场地越软),竖向地震动越大(场地对地震动有放大作用),但随着周期的增加场地效应逐渐减弱;长周期时(>0.075 s)竖向地震动的场地效应比较微弱,但是与短周期呈现出完全相反的效应,表现为vS30越大(场地越硬)竖向地震动越大.

图3 竖向地震动的衰减回归曲线和散点图

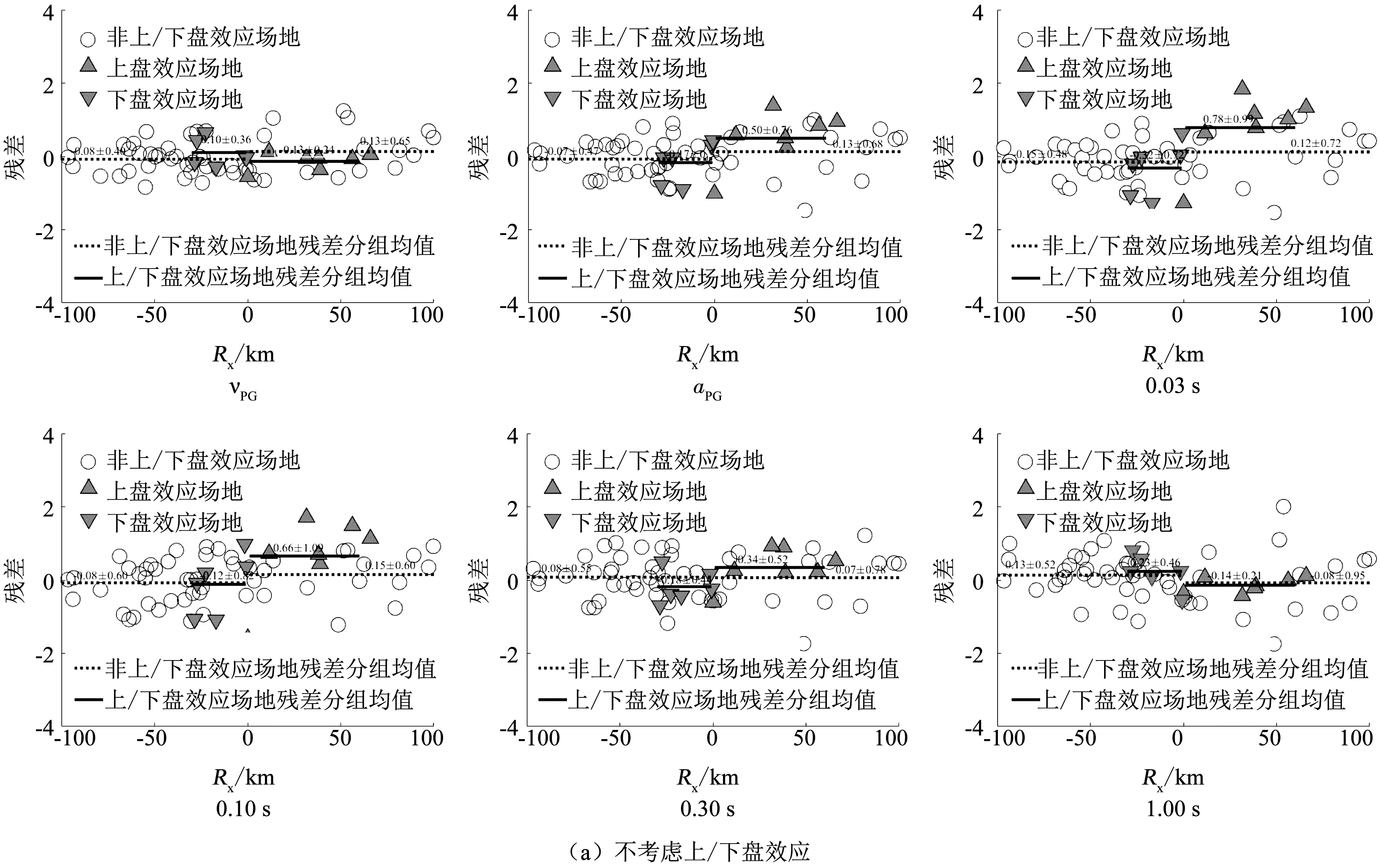

图4 近场竖向地震动回归残差及分组均值

2.2 上/下盘效应分析

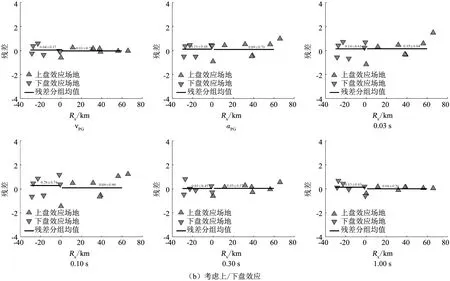

图4(a)为式(1)中无第5项(上/下盘效应项)的竖向地震动回归残差和区分上、下盘的分组残差均值.上盘效应场地(正向三角,位于图2的细实线框的区域内)和下盘效应场地(逆向三角,位于图2的细点断线框区域内)存在较大的差别,表现在:短周期0.03 s,上盘效应场地多数残差大于0,下盘效应场地多数残差小于0,分组的残差均值(实线)也显现出了同样的特征,分别为0.78和-0.32;随着周期的增加,上、下盘的差别越来越小;到长周期1.00 s,上、下盘效应场地残差只有微小的差别,从统计值来看,上盘效应场地的残差均值0.32大于下盘效应场地的残差均值-0.18;3.00 s时上、下盘效应场地残差无明显差别,甚至从统计值来看,下盘的残差均值0.23大于上盘的残差均值-0.14,但是都接近0.上、下盘中距离断层较近的区域内未考虑上/下盘效应场地(|Rx|<100 km,Rjb≥30 km,图4中的圆,位于图2的上/下盘效应影响范围以外的区域)的残差并无规律性的差别,分组残差均值(点断线)的绝对值也均较小.这说明将上/下盘效应影响的区域规定在Rjb<30 km的范围基本合理.图4(b)为式(1)上下盘效应场地的回归残差和分组残差均值.可以看出,考虑上/下盘效应后,上、下盘效应场地的竖向地震动残差均在0附近较均匀地分布,残差均值也都更接近0.这说明用式(2)定量化表示上/下盘效应是合理的.

以上的过程说明:竖向地震动存在上/下盘效应的现象,随着周期的增加,上/下盘效应逐渐减弱;本文衰减模型的上/下盘效应项能较好地体现近断层场地的上/下盘效应特征.

3 竖向加速度反应谱

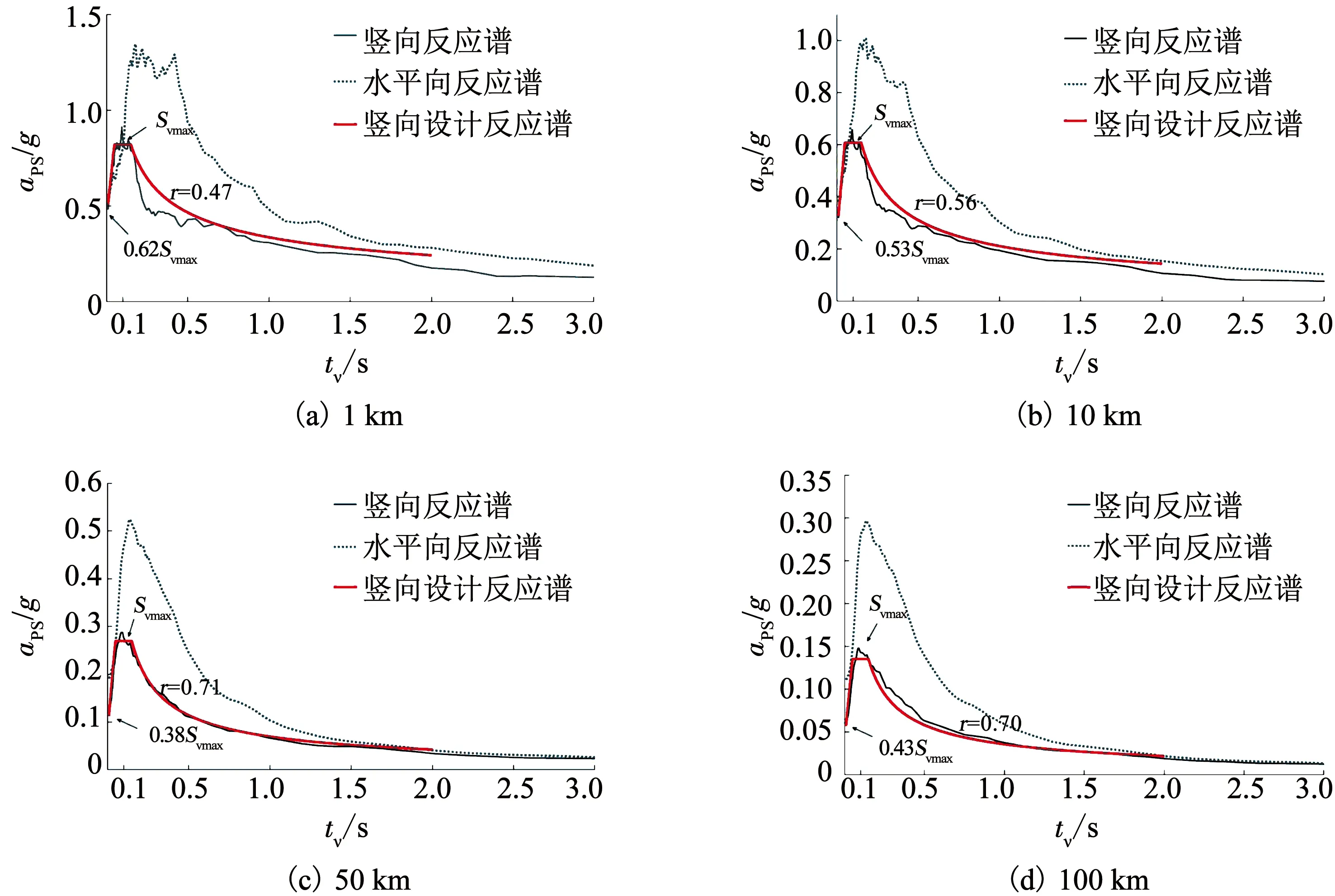

图5为由回归结果确定的不同断层距的汶川地震竖向和水平向加速度反应谱.可以看出,竖向反应谱和水平向反应谱一样随着周期的增加先增大到一个峰值后又开始下降.两者又存在较大的差异,表现在:竖向反应谱卓越周期(峰值点周期)大约为0.10 s,而水平向的卓越周期较晚,其中近场(1 km,10 km)为0.18~0.20 s,而远场(50 km,100 km)为0.15 s左右;峰值点附近反应谱均会出现一定的震荡(相当于设计反应谱的平台段),水平向反应谱峰值震荡的周期跨度明显长于竖向(100 km时不明显);水平向反应谱的特征周期(下降段起始点的周期)远大于竖向;水平向下降段的衰减速度也快于竖向.

图5 汶川地震竖向、水平向加速度反应谱及竖向设计反应谱

根据竖向反应谱的谱型特征,粗略设计了一个竖向设计反应谱,关系式如下:

(3)

式中:Sv为竖向设计反应谱,tv为竖向自震周期,tv1为平台段的起始周期,tvg为竖向特征周期,Svmax为竖向设计加速度反应谱最大值,r为下降段的衰减指数,b为0 s时竖向设计加速度反应谱与最大值的比值.

周正华等[22]提出的竖向设计反应谱为两段:平台段(<特征周期)和下降段(≥特征周期),且特征周期取水平向特征周期.该反应谱存在两个问题:设定小于特征周期为一定值,忽略了上升段的存在;竖向特征周期取值偏大.FEMA P-1050[19]竖向设计反应谱的谱型特征与本文提出的基本相同,但分为4段(<0.025 s的反应谱设为一定值,且为平台段强度的0.4倍;平台段的起始周期和特征周期分别为0.05和0.15 s;下降段的衰减指数为0.75).

选取平台段起始周期和特征周期与FEMA P-1050相同,对不同断层距的反应谱按式(3)进行拟合,结果见图5.可以看出,选取起始周期0.05 s、特征周期0.15 s是较为合理的;b、r在断层距为1和10 km的近场分别为0.62,0.47和0.53,0.56,与FEMA P-1050的值(0.40,0.75)差距较大,而断层距为50和100 km的远场基本与该规范一致.

4 V/H分析

V/H的关系式一般利用最小二乘法直接拟合而成.本文采用另一种方法[35]:

ln(V/H)=lnYv-lnYh.

(4)

式中:lnYv和lnYh分别为式(1)拟合的竖向和水平向地震动衰减关系(回归结果见表2).

V/H关系式的标准差按下式计算:

(5)

其中

表2 水平向地震动衰减关系回归结果及V/H关系式的标准差

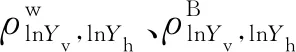

从图6中散点图的分布来看,V/H的离散性较大,散点分布无明显的规律.从图中V/H的曲线来看,短周期0.03 s时V/H随着断层距的增加,先有轻微的增大后又逐渐减小;0.10 s时,V/H随着断层距的增大,先减小后又有轻微的增大;0.30 s时,V/H随着断层距的增加缓慢增大;到长周期1.00 s时,V/H随着断层距的增加,首先急剧减小,后保持在一个相对稳定的值.这说明V/H在不同周期随距离变化的特征不同.

图6 V/H曲线和散点图

从图6同样可以看出,短周期(0.03 s)时,D类场地(圆)的V/H大于C类场地(方块);随着周期增加到0.30 s时,两类场地的V/H没有明显的差别;到1.00 s时,C类场地的V/H明显大于D类场地.V/H曲线(C类场地为实线,D类场地为点断线)也显现出和散点分布同样的特征.这说明不同类型场地的V/H在不同周期具有不同的特征.

图7为不同断层距加速度反应谱的V/H曲线.加速度反应谱V/H曲线均呈现出“马鞍型”的特征,即有两个峰值:高频段峰值(t<0.1 s)和低频段峰值(t>1 s).不同断层距加速度反应谱V/H曲线的具体形态又有所不同:1 km时,高频段峰值明显大于低频段峰值;10 km时,高频段峰值仍大于低频段峰值,但差距已减小;50 km时,低频段的峰值已大于高频段峰值;100 km时,低频段峰值明显大于高频段峰值.这仍说明V/H在不同距离具有不同的特征.图7还给出《公路工程抗震规范》加速度反应谱V/H的设计曲线,可以看出,近场(1 km,10 km)时,设计V/H曲线能较好地反应V/H实际关系(大于2 s的低频段偏低),但远场(50 km,100 km)由于回归曲线高频的V/H小于低频的V/H,这与设计V/H的差距较大,会高估高频和低估低频的竖向地震动.

图7 汶川地震加速度反应谱(阻尼比0.05)V/H曲线

5 结论与讨论

1)本文的模型能较好地反映汶川地震竖向地震动的分布特性.结果表明:竖向地震动存在场地效应和上/下盘效应的现象,随着周期的增加,场地效应和上/下盘效应均逐渐减弱;峰值加速度的场地效应和上/下盘效应与短周期地震动特征较为一致,峰值速度的场地效应和上/下盘效应特征均与长周期地震动的特征较为一致(图3,4).本文的衰减关系能较好地反映不同类型场地的竖向地震动衰减特性和上/下盘效应对竖向地震动的影响(式(1),(2)).

2)竖向反应谱和水平向反应谱存在较大的差异,表现在竖向反应谱的卓越周期和特征周期都小于水平向;竖向反应谱峰值的震荡周期跨度小于水平向;竖向反应谱下降段的衰减速度缓于水平向.因而竖向设计反应谱和水平向设计反应谱也应有几方面的不同:设计竖向反应谱的平台段周期范围与水平向不同;水平向的特征周期不能直接用于竖向;竖向反应谱下降段的衰减指数与水平向应有所不同.

3)V/H的离散性较大,该比值在不同周期随距离的变化特征完全不同.V/H在不同的场地显现出不同的特征,这种场地效应是场地对竖向和水平向地震动的作用不同造成的,这点可以从表1和表2中场地效应系数a4的差异体现.竖向和水平向的场地效应系数差别越大,V/H的场地效应越明显(vPG相差0.301;aPG相差-0.163;aPS0.03 s相差-0.229,0.10 s相差-0.291,0.30 s相差0.249,1.00 s相差0.571.这与图6中两条曲线的距离成正比).同样,V/H的上/下盘效应也是由竖向和水平向地震动上/下盘效应的强弱不同造成.这些特征本文不作具体分析.

4)加速度反应谱的V/H呈现双极值的“马鞍型”,但在不同距离具有不同的特征,具体表现为:在近场,最大值出现在高频段(t<0.1 s);在远场,最大值出现在低频段(t>1 s).

V/H在不同位置及不同周期显现出不同的特征,在抗震设计中,不能简单地以水平向地震动的2/3来估计竖向地震动,而需要综合考虑场地位置、场地条件及频谱等特性.目前,中国的《公路工程抗震规范》虽然已有很大的进步,但是对于汶川地震远场以及长周期竖向地震动估计仍存在很大偏差,而FEMA P-1050对于汶川地震近场地震动的估计会有一定的偏差.当然,这还需要更多的地震来验证.研究竖向地震动,并以此开发竖向设计反应谱对于抗震设计非常必要,但目前的地震区划工作均建立在水平向地震动的基础上.如何利用现有的成果,并结合竖向地震动自身的特征进行竖向反应谱的设计是目前竖向地震动输入工作中一个较为合理的研究方向.由于V/H的离散性及不同距离不同场地显现出的完全不同的特征,直接利用水平向地震动乘以V/H来估计竖向地震动的工作比较复杂,并且难以保证估计的精度.在未来一方面可以研究不同场地不同地震分组(考虑震级和距离)的竖向反应谱谱型特征来不断地完善设计反应谱谱型关系(式(3)),另一方面在确定竖向强度时可以利用V/H的关系求出关键点的强度(Svmax).这样能在一个较短的周期范围内研究V/H,利用设计水平向反应谱求出设计竖向反应谱的平台段强度,同时可以考虑竖向反应谱自身的特征.