中国化学玻璃工业先驱

王幸生 王贞虎

1934年7月建立于上海的中央化学玻璃厂,是我国化学玻璃工业之发端。它的创建弥补了我国自制化学玻璃仪器的空白,有力地促进了我国科研、教育等项事业的发展。其功,当推王幸生。

首创我国第一座化学玻璃厂

1908年,日本神户。

祖籍浙江宁波的华侨富商王方洽喜庆得子。他的续妻、日本女子木下八重,也沉浸在幸福之中。但此时,他俩谁能想到,他们的这个独子日后竟会成为中国化学玻璃工业的开拓者和大亨呢?

王幸生幼年在神户读完小学,父亲便将他送回国内,在上海南洋中学读到高中毕业,又接回日本神户入关西学院文学部攻读哲学。

大学期间,王幸生翻阅了《资本论》、《共产党宣言》及日本进步刊物《改造》等书籍,对黑格尔的辩证法产生了浓厚的兴趣。他常和中国留日学生中的“激进分子”及日本“赤色分子”在一起谈论时事,交流思想。

1931年9月18日,日本帝国主义悍然侵占我国东北,狼子野心暴露无遗。日本国内军国主义也甚嚣尘上,驻日华侨备受日本政府歧视和侮辱。面对现实,王幸生深为祖国贫困孱弱任人凌辱而痛心,渴望自己能有一个繁荣富强的祖国。他认为,日本之所以敢于肆意侵凌中国,是因为工业发达,而要使中国富强,则必须振兴工业。1932年春,王幸生大学毕业后,说服父母,放弃在日本的优裕生活,怀着一腔“实业救国”的热血,迫不及待地回到上海。

起初,他在上海瑞和坩埚厂任管理员、技术员。因为坩埚工业和玻璃工业密切相关,他在实践中对玻璃工业发生了浓厚兴趣。此时恰逢“一·二八”事变后,日商在上海开办的宝山玻璃厂全部毁于炮火,先后冒出的几十个中国人开办的玻璃厂也都仅能生产些日用瓶子、电灯泡、热水瓶胆之类,没有一家能生产制药工业、文化教育和科学研究所急需的化学玻璃仪器。于是,王幸生在社会名流间四处奔走,请求赞助,立意开拓中国自制化学玻璃仪器之路。他相继得到上海大同大学校长曹惠群和化学教授关实之等人的资助;国民党中央研究院院长蔡元培先生不仅给于予赞助,而且勉励他说:“吾国欲普及科学,非自制仪器不可,仪器之制造,以化学玻璃为最难,果能以此入手,有功科学当非浅鲜,诸君壮志,深契吾心。”

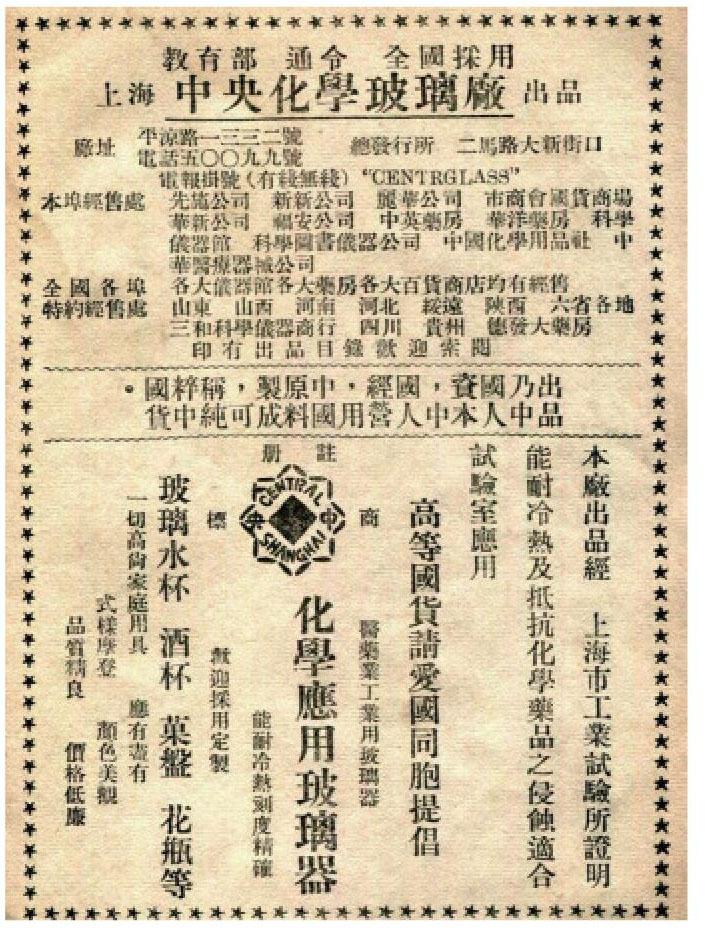

王方洽也是位极富有爱国心的老人,他为支持儿子的事业,在王幸生归国之际,给他携带了巨资两万余元。王幸生为筹建工厂,倾囊而出。在爱国亲朋资助下,又集资一万五千元。经过将近一年奋斗,1934年7月,上海平凉路上建立起了我国第一座化学玻璃厂。王幸生遵照蔡元培先生建議,将该厂命名为“中央化学玻璃厂”(以下简称“中央厂”),并聘请曹惠群等社会名流担任董事。他自任厂长,直接管理生产。

生产化学玻璃需要较高科学水平的原料配方、生产工艺及技能,对当时中国玻璃工业的发展水平来说,这都是难以逾越的障碍。王幸生不得不高薪聘请了一个刚从大阪避债来上海的日本技术工人迁名宪充当技术主力,并通过迁名宪的关系,聘请了六七名日本技工,分别负责各生产技术关口。很快,中央厂制造出了我国首次生产的硼硅硬质玻璃及用此种材料加工而成的日用器皿,并在民间赢得了“中央玻璃杯,开水冲不碎”的盛誉。

为打开销路,中央厂在生产一般日用器皿和玻璃仪器的同时,增加了高级日用玻璃器皿的生产。他们在硬质玻璃成份及外观造型上,尽量仿效享有盛名的美国派力克斯公司的产品。在仪器和物料的制造上,也尽力接近派力克斯产品的配方,并用按这种配方生产的物料专作焊接修理美货之用,借以提高中央厂的声誉。1939年春,国民党杭州航校在美国订购了一批急用的化学玻璃仪器,运输中,部份破碎、断裂,一时无法配齐,不得不求到中央厂门上试修。损坏的仪器经中央厂焊接修理后,如同正品投入使用,顿时解了航校之急。从此,中央厂名声大震。

与此同时,王幸生邀请了南京永利化学工业公司亚硫酸厂总工程师、化学博士侯德榜来厂参观,鉴定产品。侯德榜先生看到我国自制的各种化学玻璃仪器,足以与外国产品媲美,极为兴奋,当场订制了一大批化验上、工程上使用的特殊玻璃仪器。由此,中央厂的名声在工业界、科技界得到更广泛的传播。

然而,王幸生并不满足现状。他又派人携带各种产品赴全国各大城市免费赠送有关单位试用。不久,各地大专院校、科研所和工厂纷纷上门订货,上海及各地大公司也竞相销售中央厂产品。中央厂的产品销售由沪、杭、皖、赣扩展到了平、津、晋、豫等二十多个省市,并打入国际市场,远销新加坡、马来西亚各埠。

为巩固、提高产品质量,王幸生在职工宿舍成立了业余学校,自任教师,亲自为本厂职工授课。他也很关心职工健康,厂内每个职工均可得到一定的医疗待遇。为调动职工的生产积极性,他还在假日里和职工们一同郊游等等。在这位开明豁达的厂长领导下,中央厂朝气蓬勃地日渐发展、壮大。

在日寇铁蹄下惨淡经营

“七·七”事变的同年,日本帝国主义又在上海发动了“八·一三”事变。地处杨树浦战区的中央厂被迫停产。为免遭日寇侵夺,王幸生决定迁厂至长沙。1937年10月初,他将厂内原料、工具、炉灶材料等80余吨货物装船运抵汉口;接着又将重要机械设备、化学药品、主要原料等60余吨货物第二批装船运出上海,孰料船行至芜湖途中,惨遭日机轰炸,连船带货沉没江中。紧跟着南京失陷,汉口危急,王幸生又决定迁厂重庆。他将运抵汉口的第一批货物装入能载百吨的大木船上,亲率随行职工远航。没想到不幸接踵而来。船行至四川万县附近时,竟触礁破裂,全部货物被滚滚大江吞没,所幸职工均幸免于难。这次遭难,又损失数万元。

山河破碎,内迁失败的绝境,并没有吓倒血气方刚的王幸生。为保住中国化学玻璃工业的这颗独苗,他不惜返回已沦于敌手的上海,以遗留在上海的生产设备为基础,于1937年12月再次开张生产,并通知已遣散回乡的职工返厂工作。在日寇铁蹄下,他惨淡经营。为支援抗战,又在重庆、昆明分别设立了办事处,不断将厂内生产的高级日用玻璃器皿及化学玻璃仪器偷偷运往抗日后方。

但好景不常。没多久,日本驻沪领事馆即以中央厂厂名有“中央”二字为借口,将它列为国民党官办企业而予以没收,实行军管,并勒令厂内专门生产侵华日军需产品。祸不单行,偏在这时,又蹦出个趁火打劫的迁名宪。他纠集一伙日本浪人,到日本驻沪领事馆声称中央厂并非国民党企业,而是由他们合股经营;他还将中央厂如何随迁以及如何向抗日后方偷运产品的“排日”情况,一一向日寇横须贺镇守府“第一特别陆战队”和日本宪兵司令部密告。宪兵司令部随即派宪兵进厂捕人。迁名宪一面借助日寇侵华势力抢夺中央厂,一面赤膊上阵,公开将厂内所存200余吨煤炭劫走变卖,并捣毁坩埚,肆意欺压工人。

为保住工厂,王幸生把母亲木下八重从日本请到上海,要母亲以中央厂厂主名义,向日本驻沪领事馆提出保护“日人财产”的要求。因当时日本政府确有此项规定,领事馆不得不正式承认中央厂产权归木下八重及其子王幸生所有。一场争夺该厂产权的风波始告平息。但从此,中央厂也只好易名为“木下硝子厂”(以下简称“木下厂”)。

中央厂易名后,王幸生仍不断偷偷将生产的烧杯、烧瓶、刻度量器等运销未陷落的昆明,供内迁后云集在那里的各大学、科学研究机构使用。1941年9月,日伪平凉路派出所根据汉奸告发,以该厂有“暗中进行排日活动之嫌”为由,亲自到厂清查帐册,密切注意该厂动态。1943年5月,王幸生正准备将70箱玻璃仪器经温州转运抗战区(指国统区),被日寇察觉而未能实现。6月,他又通过“华联实业公司”潜运产品出沪,被汉奸告发,于是,日寇驻沪领事馆派人驻厂监视行动,王幸生陷入困境之中。

遭国民党迫害亡命香港

1945年8月,日本宣布无条件投降,国民党诸军政机构蜂捅上海,争夺财产。军政接收大员们为中饱私囊,把许多企业不分青红皂白地一律宣布为“敌伪产业”,加以没收。10月,汤恩伯所率国民党第三方面军“接收委员会”派人接收木下厂,查封了各主要车间、仓库和煤场。不久,木下厂职工黄某又在国民党行政院“对积极检举隐匿敌伪财产者赏以奖金”的诱惑下,向国民党上海高等法院诬告王幸生是“冒充华籍的日本人”,并以王幸生‘聘用日本人河合信次任木下厂要职为由,证明木下厂“确系敌产”。为此,行政院下令通缉王幸生等人,要把他们“捉拿归案法办”。

木下厂又一次面临被鲸吞的危险。当时,国民党行政院法令规定“凡工厂被日寇强迫合作的,如能提出确切证件,即可申请发还。”木下厂各董事根据这一规定,拿着长达数万字的申诉材料,向国民党上层人物提出申诉。国民党外交部亚东司司长函证王幸生确属有中国籍的中国人,中央厂改名木下厂完全出于生存目的,并非敌产;还将王家子孙分割继承祖上遗产时所立的契据缩印复制附上。木下八重的表弟河合信次(日寇准备侵吞中央厂时,王幸生把他请来以厂主木下八重代表人的名义,与日寇周旋)也亲笔呈述他俩与木下厂的真实关系,同时呈上木下资本总帐等,证明该厂没有日伪资本。上海上层社会许多知情人也纷纷出面为王幸生作证。经反复疏通,国民党政府终于在1946年5月正式通知木下厂“产业准予具保发还”。从那以后,木下厂又恢复了“中央化学玻璃厂”厂名。

中央厂产权问题解决了,王幸生的国籍问题也解决了,但国民党政府对王幸生的迫害并未结束。随之而来的是王幸生是否汉奸问题。上海法院检查处为讹诈钱财,函告中央厂说:“王幸生、徐新之、陈公庆三人汉奸嫌疑案尚未讯结,所有股金仍应扣押,股息、红利仍交本局,并扣押其3人全部股款1503000元。”王幸生看上海已无立足之地,为免遭不测,只好亡命香港。

东山再起向往解放区

中央厂虽启封,但因主要决策人王幸生亡命香港而陷入半停产状态。王幸生命留守中央厂残局的代理人设法倾销库存产品、变卖部分机械设备及帐外财产,得款悉数汇往香港,以积极筹建新厂。不久,香港远东玻璃股分有限公司”(以下简称“远东厂”)在香港铜锣湾正式成立。

远东厂创建之初,由于技术力量薄弱,设备简陋,大部份原材料靠从国外购买,因而只能生产奶瓶、味精瓶等低档产品;且因产品成本较高,盈利不大,有时连工人工资都不能按时发放。但王幸生毕竟是闯过几度风浪的实业家,他一面冒着风险以个人名义向私人银行借贷34万元港币维持局面,一面邀请中央厂工程师、“压机大王”孙忠邦及五名技工来港,并从上海运来20多套模型和压机,开始生产高级玻璃日用器皿。不景气的远东厂开始焕发出生机。

当时,南洋群岛沿海渔船上需用一种硬质、耐热的灯罩。二次世界大战前,全由美、德等国供给,战后,灯罩奇缺,渔民急购难得。王幸生得此信息,不失时机地大胆包揽顾主生意,不久,造型美观、质量过硬匀远东灯罩即独占南洋群島。仅此一项产品,即占该厂全年全部产品利润的70%左右,并在数年内积累资金约50余万元(港币)。

就在远东厂不断发展的时候,王幸生却陷入了另一种苦闷之中。他家住在香港马宝道,附近还住着许多在大陆受国民党迫害避居而来的进步民主人士与中共地下党员。王幸生在与他们交往中开始对共产党有了新的认识。好友徐行之、陈公庆,不仅是他在瑞和坩埚厂时的老相识,还是他主持中央广时的得力助手,而徐行之正是中共地下党员。在徐行之引荐下,王幸生结识了爱国人士、中国民主促进会创始人马叙伦。他应马叙伦之邀,经常参加中国民主促进会举办的每周“座谈会”,并于1948年7月加入了中国民主促进会。在众多进步人士及好友影响下,王幸生急切地想回大陆解放区看看,更想在祖国光明的大地上办厂。他说:“参加国家工业建设是我应走的道路,而且,只有如此,我从事多年的玻璃事业才能有前途。”

为新中国创建玻璃工业

1949年7月,广州还未解放,“汉奸嫌疑案尚未讯结”的王幸生,即在朋友们帮助下,冒着被国民党拦截的危险,乘英国货轮,穿过台湾海峡、绕道朝鲜釜山,顺利抵达已解放了的北平。他受到了党和政府热烈的欢迎。随后,他受政务院副总理兼财政经济委员会主任陈云委派,赴沈阳开拓玻璃工业。

经实地考察,王幸生决定将上海中央化学玻璃厂与东北工业部陶瓷公司玻璃二分厂合营。他除把中央厂大部机器设备转运沈阳外,还动员了一揽中央厂有高技能的职工到沈阳工作。在他不辞劳苦地奔波下,1950年1月,公私合营的“新中国玻璃厂”在沈阳诞生,这是王幸生为建设社会主义新中国而在大陆投资的第一座工厂,它以先进的设备和技术,有力地推动了东北玻璃工业的发展。

筹办新中国玻璃厂期间,王幸生亲身领略了共产党的英明、正确、伟大,认识到只有共产党才能救中国,中国的出路是走社会主义道路。他下决心尽快将远东厂全迁内地;将他在香港积累的资财全部投入新中国建设。他把这个计划向陈云作了汇报,得到陈云的高度赞赏和支持。经陈云建议,新厂址选在原料丰富的山西太原市东郊卧虎山脚下。

1950年11月,中元玻璃厂开始筹建(以下简称“中元厂”)。王幸生从香港抽回6万元资金,并带来20多名技工。1951年6月,中元厂正式投产,王幸生任厂长。这是我国解放后第一个从香港内迁的工厂,它为愿与共产党携手共建新中国的民族实业家起了表率作用,在海内外产生了巨大影响。

到1953年,中元厂已成为华北地区硬质玻璃产品的主要生产厂,产品行销河北、浙江、广东、广西等2个省市,在中国玻璃业界崭露头角。

1953年秋,王幸生主动接受中国共产党对民族资本主义工商业“利用、限制、改造”政策,向太原市人民政府呈请公私合营。是年11月7日,中元厂实现公私合营,王幸生任副厂长。从此,他摆脱了厂内纷繁的行政事务,把全部才智和精力倾注到了发展我国玻璃工业生产的技术上。

1955年,王幸生又将留在上海中央厂的剩余设备全部迁到太原,并入中元厂,以扩大该厂生产能力。

1956年夏,国家轻工部在京召开玻璃专业会议,会上认为中元厂、新中国玻璃厂使用的半煤气坩埚炉是国内最先进的设备。会后,轻工部将王幸生留在北京,委以技改组组长,由他负责领导全国玻璃工业熔炉设计与改造,接着又派王幸生赴上海与西德专家一同设计、建设上海玻璃仪器一厂。这期间,王幸生还参加了上海张庙“上海玻璃工业城”的规划工作。

1959年至1961年间,王幸生又动员他的外甥,陆续把远东厂在香港的剩余设备及财产全部迁回大陆,合并到北京玻璃总厂,了结了他多年的宿愿。

1965年,王幸生领导中元厂技术人員试制成功换热式池炉,解决了坩埚熔炉生产能力低、成本高的问题,并将此炉推向全国。是年,他又成功地试验出以芒硝代替30%纯碱的新配方,降低了玻璃的成本;据此,他向政府提出从运城盐池提取芒硝的建议,并作为正式提案提交第三届全国人大审议。

太原光学仪器厂、太原玻璃瓶厂,太原每家新兴的玻璃企业都留下了他的汗水和足迹。太原轻工学校,太原化工学校的专业课堂上,也曾回响着他生动的讲课声。他还同陈公庆集资创办了太原前进公学,为中国的玻璃工业培养后续人才……

王幸生用毕生心血和一颗忠贞不渝的爱国之心,铸就了他在我国化学玻璃工业史上的丰碑。