洞朗对峙中的错误认知与危机缓和

【内容提要】 本文认为,当前危机谈判研究过于侧重错误认知带来的异常状态,即错误认知易导致危机升级,但是错误认知与危机谈判结果之间的关系并不是单向线性的,在特定条件下错误认知反而有助于危机缓和。面对错误认知的定义和操作化挑战,本文尝试区分了错误认知的来源与错误认知本身,同时提出,判断错误认知的标准在于领导人决策时使用的信息与当时可以合理掌握的信息之间的差距。在此基础上,本文尝试将错误认知分为两类:无意识错误认知与认知能力有关,是行为主体有充分信息但未能做出正确解读;有意识错误认知与认知意愿有关,是行为主体有充分信息但选择偏离正确解读,行为主体可能意识到自己的解读是错的。本文分析认为,无意识错误认知导致2017年洞朗危机的发生,表现在印度从进攻性现实主义思维模式的角度看待中方的防御行为,错误估计了中方的实力和意图,中方则更多地是从防御现实主义的角度来看待印度,在一定程度上存在单边默契思维。危机谈判过程中,中印双方对相对实力的认知逐渐清晰并达成交集,但根据可以合理获得的信息显示,危机结束时刻中印对彼此的威胁认知仍是十分负面的,并不如危机缓和这一动作所应该体现的威胁感减弱。中印在危机缓和时的错误认知可以归为有意识错误认知,双方形成一种关于对方希望缓和的“想象的双边默契”。这种双边默契状态是各自想象的,并没有得到现实环境下合理信息的支持,只是双方通过危机谈判和互动后,在心理环境层次认为已经达成一种缓和危机的共识。

【关键词】 危机谈判 无意识错误认知 有意识错误认知 想象的双边默契洞朗对峙

【作者简介】 谢超,清华大学国际与地区研究院助理研究员,印度金德尔国际大学国际事务学院访问学者(2018—2020年)。

电子邮箱: xiechao@mail.tsinghua.edu.cn

一、 问题的提出

本文致力于讨论错误认知与危机谈判结果之间的关系。在国际危机谈判中,人们对于错误认知的作用有着较为一致的看法,即错误认知容易导致一方或双方在谈判中误判形势,推动危机升级。但是本文注意到,错误认知与危机谈判结果之间的关系并不是单向线性的,其中的作用机制比人们设想的要更加复杂,在特定条件下错误认知反而有助于缓和危机。本文的研究得益于对2017年中印洞朗对峙危机的思考,此次危机的发生和发展过程显示中印都低估了对方在事件中展示的实力和意图:印度政府低估了中国维护主权的决心和应对多线挑战的能力,而中国则低估了印度维护地区霸主地位的决心和在中方次要战略方向发起重大挑战的能力。叶海林:《中国崛起与次要战略方向挑战的应对——以洞朗事件后的中印关系为例》,《世界经济与政治》2018年第4期,第106—128页。在此次危机中,中印对彼此的错误认知类似于双方在20世纪60年代初发生的另一场边界危机,当时它们对彼此的错误认知主要体现在印度领导人尼赫鲁对中国实力和战略意图的错误认知,以及当时中国在对外关系中存在单边默契思维的错误认知,这种双边错误认知导致危机升级。Yaacov Vertzberger, Misperceptions in Foreign Policymaking: The Sino Indian Conflict, 1959—1962 (Boulder, Colorado: Westview, 1984).但在2017年洞朗危机中,错误认知导致的危机管理结果是不同的,此次危机最终缓和。在比较两个案例的危机谈判过程时,可以发现错误认知作为自变量,对谈判结果既可能产生正面影响,也可能产生负面影响,说明错误认知作为一个自变量与危机谈判结果之间的作用机制有待厘清。

既有文献有两类解释是处理错误认知与危机谈判结果之间关系的。第一类解释是传统的信息困境论,强调在信息不充分的情况下,领导人可能会错误地判断自身或对手的实力和意志James D Fearon, “Rationalist Explanations for War,” International Organization, Vol.49, No.3, 1995, pp.379 414.,也可能掩飾自己的真实意图让对手做出错误判断James D Fearon, “Domestic Political Audiences and the Escalation of International Disputes,” The American Political Science Review, Vol.88, No.3, 1994, pp.577 592.,后者也就是国际危机谈判中广泛存在的战略欺骗。信号可靠性的逻辑在于,如果接收方认为发送方的谈判信号不可靠,可能会采取错误的行动,领导人可能在收到不可靠谈判信号时做出错误判断,采取错误的行动。这里的错误行动更多指的是升级行为,此时领导人有可能发动预防性战争,或先发制人式袭击以获得第一次打击优势。Robert Powell, “War as A Commitment Problem,” International Organization, Vol.60, No.1, 2006, pp.169 203.但得益于日益提高的传媒技术水平和媒体报道能力,国际危机越来越难以脱离在大众视野之外,双方政府和民众都可以更方便及时地了解危机进展。中印之间的边界危机在历史上多次反复出现,双方都对彼此策略偏好有所了解,因此危机中双方利用信息困境进行战略欺骗的空间很小。

第二类解释是功能主义论。功能主义论强调为了特定官僚群体的利益,领导人会选择性地解释收到的谈判信号,目的是推动危机升级,以凸显特定群体的重要性和提高部门利益。Graham T Allison, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis (Boston: Little, Brown and Company, 1971); Alexander L George, “Crisis Management: The Interaction of Political and Military Considerations,” Survival, Vol.26, No.5, 1984, pp.223 234; James D Fearon, “Domestic Political Audiences and the Escalation of International Disputes,” The American Political Science Review, Vol.88, No.3, 1994, pp.577 592.但功能主义论在此案例的适用意义也同样有限。首先,在洞朗危机进程中,中印双方都指责对方可能借操纵和升级危机达成国内政治目的。

孟庆龙:《从印度的心态看洞朗事件》,《边界与海洋研究》2017年总第5期,第27—28页; “How China Cleverly Managed to Play both Instigator and Victim in the Doklam Stand off,” Economic Times, July 21, 2017, https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/doklam is chinas continuation of adversarial politics by other means/articleshow/59690154.cms.这种指责无法证实,也无法证伪,更无法解释危机缓和后各自在国内可能面临的民意压力。谢超:《观众成本理论的局限及批判:以洞朗对峙中的印度为例》,《南亚研究》2019年第1期,第29—54页。其次,功能主义论忽略了组织失灵的可能性,此时自下而上传递的信息有可能会被操控,对于庞大且复杂的官僚机构来说尤其如此,有关信息并不一定能及时且全面地向上传达至决策层。再次,虽然常识认为危机和危机谈判涉及的决策圈子往往较小,領导人较高程度的参与将限制狭隘的部门利益、影响危机结果,但无法排除领导人为了寻求连任或继续执政等原因主动升级或缓和危机以迎合国内政治需要的可能性。

洞朗对峙危机对既有理论的解释力带来了挑战,其作为最新案例的研究意义还在于可以控制选择效应(selection effect)的影响。一般认为,在国际危机中,发起危机的一方赢得了更多的危机谈判,这是因为发起方往往拥有一定的优势,无论这种优势是实力还是信念上的,一国发起危机这个动作本身至少表明它认为自己有极大可能在危机中胜出,才选择(冒险)发起危机。

James D Morrow, “Capabilities, Uncertainty, and Resolve: A Limited Information Model of Crisis Bargaining,” American Journal of Political Science, Vol.33, No.4, 1989, pp.941 972.选择效应的强大还在于有些情况下,实力较弱的一方可以挑衅强国并最终胜出

Zeev Maoz, “Resolve, Capabilities, and the Outcomes of Interstate Disputes, 1816—1976,” Journal of Conflict Resolution, Vol.27, No.2, 1983, pp.195 229; Chong Chen, “Territorial Dispute Initiation by Weaker States,” The Chinese Journal of International Politics, Vol.11, No.3, 2018, pp.339 372.,这是因为弱国可以选择在特定的时机发起危机以兑现相对优势。例如,当强国与其他强大对手处于冲突或相互制衡状态时,此时可能无法在与特定弱国的危机上投入对应的资源,这种情况有可能鼓励弱国冒险发起危机或者升级危机,迫使强国让步。当然还有一些国际危机是无法明确区分冲突发起方的,即一些潜在的挑战方由于发现自己并不具备优势而放弃挑衅,危机实际并没有发生,即“无危机的危机”。2017年洞朗对峙危机可以合理排除选择效应的影响。这次危机中,印度自认为比中国在洞朗区域的相对实力具有一定优势,而且中国受制于不利的国际环境可能不会主动提高应对强度,因此印度决定发起对峙,但最终并没有能迫使中方让步,相反是在满足中方设置的谈判前提条件下与中国军队脱离接触,即洞朗危机是在挑衅方作出让步的情况下实现危机缓和的。如果说危机升级是常识,那么危机缓和则需要寻找替代解释。

为此,本文将回到危机谈判策略互动的角度,审视错误认知与危机谈判结果之间的关系。本文第二部分将首先厘清错误认知的定义,在区分错误认知与错误认知来源的基础上尝试对其进行操作化,并进一步将错误认知分为无意识错误认知和有意识错误认知两种类型。第三部分将提出错误认知促进危机缓和的潜在条件,特别是“想象的双边默契”作为一种有意识错误认知在推动危机缓和时的作用。在第四部分,本文将结合2017年中印洞朗危机的发生和发展过程,深入解析当时危机双方具备的现实操作环境与心理环境,借此判断危机不同阶段所呈现错误认知的类型,从而分析错误认知在危机发生和缓和过程中的作用。第五部分是结论。

二、 错误认知的定义与分类

相关文献较少关注和尝试解释为何错误认知有时会导致危机缓和,其中的难度是可想而知的:人们不知道如何判定错误认知,也不知道错误认知什么时候会以何种形式出现,因此也就谈不上深入探讨错误认知与危机谈判结果之间的关系。错误认知的操作化难题还在于,例如对于相对实力的认知,一般认为只有战争才是对国家实力的最客观或者终极检验,但问题又在于实力并不能单独决定战争结果,这些现实困难极大地限制了本文的操作空间。再例如,对于对手战略意图的认知,理论上是可以在一定程度上去确认对对手意图的错误认知的,但由于信息可能被操纵,人们在实际操作中往往难以获得必要的信息来确认对手的特定行动或声明背后的真正意图。同样的,关于对手性格的形象(image),由于涉及无法实证或逻辑推理的价值判断,是无法被证伪的。本部分将尝试应对错误认知的定义和操作化难题。

(一) 错误认知的定义与操作化

在展开讨论之前,有必要厘清相关概念。首先,需要区分错误认知的来源与错误认知本身。错误认知的来源可以是影响领导人认知的外部因素,例如国内政治竞争、有限的情报能力等;也包括领导人自身的因素,例如领导人在危机谈判中对特定信息的选择性忽略(selective inattention),更应当被认为是错误认知的来源,是导致错误认知的心理过程。同样的,关于自我和对手性格的形象,是导致认知过程中建立的一套信念,通常涉及信息的选择性忽略与重视的互动过程,对认识对手能力和意图有放大或缩小作用,但并不是错误认知本身。

Jack S Levy, “Misperception and the Causes of War: Theoretical Linkages and Analytical Problems,” World Politics, Vol.36, No.1, 1983, p.79.这种区分的意义在于,领导人可以构建对手是“凶残的敌人”或“善意的伙伴”等形象,同时在特定危机谈判中对其能力和/或意图仍可以建立正确认知。其次,需要认清错误认知的主要内容。领导人在国际危机谈判中决策时需要考虑的核心内容是对手的实力和意图,以及对手对自己实力和意图的认知。对于危机中的A国和B国来说,A国领导人可能对B国对A国实力和意图的认知产生错误认知,这也是一种对危机谈判结果产生重大影响的错误认知类型,是在实力和意图的错误认知范围发挥作用。其他种类的错误认知也可能导致战争或和平,但都基本上需要通过它们对实力和意图认知的影响来发挥作用。例如,领导人特定的成长经历或个人生长环境导致其对特定国家行为的认知出现偏差,但最终这种偏差会反映在其对该国的实力特别是意图的错误认知上。理解错误认知来源与错误认知本身之间的区别,有助于对错误认知做出有效的类型划分,以探讨认知、错误认知与危机谈判结果的关系,进而寻找错误认知导致危机缓和的条件。

错误认知作为本文研究的核心概念,有必要对其进行一定程度的操作化处理。本文从实力和意图两个指标来认识错误认知的内容。关于己方与敌国之间相对实力的认知可以有两个取值,即对己方军事实力的信心充足和信心不足。由于下文将控制绝对实力差距这个干预变量,因此本文提出的国家间实力对比更多体现在心理因素。不过正如本文坚持的实证主义逻辑所要求的,领导人对相对实力的认识体现在具体的行为上。例如,在同一冲突中,展示实力比不展示实力体现的信心更足;扩大展示实力的力度和范围体现的信心更足;在既有冲突之外开启新的冲突,展示的是更加强硬的实力信号。关于对手意图的错误认知,也可以根据行为体感知到的对手敌意大小有两个取值,即认为对手带来的威胁大和小。威胁认知的既有研究把是否违反特定规范作为衡量敌意大小的重要标准,例如在二战爆发之前,希特勒在慕尼黑危机中违反政治妥协规范,使得美国总统罗斯福认为纳粹德国行为带来的威胁特别大。

Barbara Farnham, “The Theory of Democratic Peace and Threat Perception,” International Studies Quarterly, Vol 47, No.3, 2003, pp.395 415.在本文中,一方行为违反具体的协议或规范,带来的威胁比没有类似违反行为的更大;对于没有形成书面文字的规范和习惯,违反国际公认的规范,带来的敌意大于违反国家间默认的协议或习惯。

既然有错误认知,那就意味着有对应的(正确)认知,因此还至少要对正确与错误认知有一定的区分。如何衡量和确定认知正确与否,是一个非常困难的问题,不完全信息使得人们难以对特定行为或声明所代表的实力或意图作出判断。杰维斯曾经建议一个方法,他认为相对于回答“认知是否正确”,不妨回答“这个认知是如何从已有信息中得出的”。

Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics (Princeton: Princeton University Press, 1976), pp.7 8.本文借用的定义是:错误认知是决策者心理环境与现实世界操作环境之间的差异,决策心理环境决定策略选择和具体行为,现实世界操作环境决定策略和行为的后果,这两者是缺一不可的。

Yaacov Vertzberger, “Misperception in International Politics: A Typological Framework for Analysis,” International Interactions, Vol.9, No.3, 1982, p.207.为此,本文提出,在能被既有信息证明是错误认知之前,危机谈判决策时的认知都应该被认为是(正确)认知。也就是说,判断错误认知的标准在于领导人决策时使用的关于对手实力和意图的信息与在当时现实环境下可以合理掌握的信息之间的差距,也就是说在领导人危机决策时合理应具有的信息能证明当时的认知是错误认知之前,所有认知都应该被认为是正确认知。这些合理信息包括领导人当时实际已经接收和认知的信息,或已经具备但却忽视了的可以修正当时认知的信息。如果这些信息是领导人当时合理所不能掌握的话,则不妨碍对当时当地领导人所持认知性质的判定。同样的道理,如果后续的信息显示领导人操纵了信息传递,有意识地引导外界的认知,那么这只是表明领导人当时掌握了外界所不知道的更多信息,人们需要修正的是对于领导人当时当刻认知的判断,即领导人当时作出了正确认知,只是我们不知道(领导人当时作出的认知是正确的)而已。

上述对认知与错误认知的操作化处理,还涉及两个研究假定。首先是总体忽略了实力对比悬殊的情况,危机双方的实力对比应该是相对接近的,或者综合实力较弱的一方拥有比较优势。这个假定是一个模糊且有些武断的判定,本意是排除实力悬殊因素影响分析结果,例如冷战时期美国对苏联以外的国家都拥有绝对的力量优势,其间也曾多次成功运用以牙还牙策略,迫使其他国家在危机中主动让步,此时应更多地考虑实力因素在发挥主要作用。

James D Morrow, “Capabilities, Uncertainty, and Resolve: A Limited Information Model of Crisis Bargaining,” American Journal of Political Science, Vol.33, No.4, 1989, p.962.实际情况下,相关研究也很难分离实力差距和错误认知对危机谈判结果的影响,而且实力因素的解释力已经足够强大,谈判策略本身所具有的属性對于结果的影响已经不那么显著。其次,本文假定领导人危机谈判的目标是如何有效运用国内外资源实现缓和危机。本文探讨的是在什么情况下错误认知能够促使危机缓和,而危机的解决方式包括缓和与升级两种方式。

阎学通、何颖:《国际关系分析》,3版,北京大学出版社,2017年,第183—184页。缓和与升级都是危机的解决方式,区别只是在于事件是进入和平还是战争阶段,而根据外交目标的不同,人们对于危机的解决方式有所偏好。

(二) 错误认知的类型

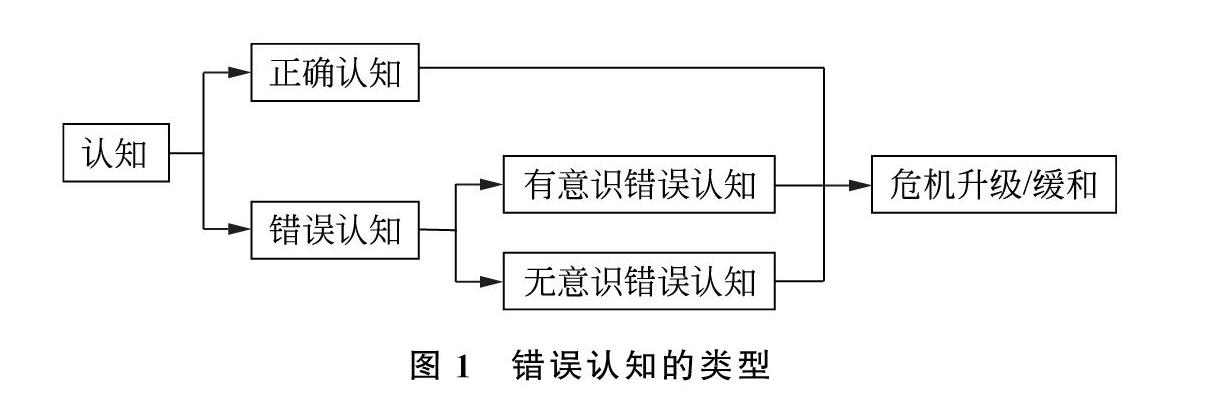

前文讨论了错误认知定义和操作化的基本思路,本文尝试将错误认知分为无意识错误认知和有意识错误认知(见图1),两者的分类依据主要在于错误认知的来源不同,无意识错误认知的来源是认知能力,指的是行为体有足够的信息供给,但未能注意到有关信息,未能判断出相关信息是可靠信息而导致的错误认知。出现无意识错误认知的情形中,行为主体有充分信息但未能做出正确解读,行为主体不知道自己做出了错误解读。有意识错误认知的来源是认知意愿,指的是行为

图1 错误认知的类型

体有足够的信息供给,也注意到了有关信息,但仍主动认定相关信息是不可靠信息而导致的错误认知。出现有意识错误认知的情形中,行为主体有充分信息但选择做出错误解读,行为主体可能知道自己的解读是错的,或至少已经意识到了自己的解读有可能是错误的。错误认知与正确认知一样,与危机谈判结果之间的关系是双重的,在一定条件下可以导致危机升级或缓和。

无意识错误认知与行为体的认知能力密切相关,很多因素都可能限制行为体的认知能力,例如,行为体的定向思维模式会对行为体认知能力产生影响,导致其无法有效地辨识既有信息,想当然地从特定角度解释对手的行为和谈判信号,如进攻性现实主义和防御性现实主义思维。进攻性现实主义认为,“即使国家最初秉持防御性动机,但体系的结构压力将迫使它采用进攻性的思考方式,有时可能付诸进攻性的行动”

John J Mearsheimer, “The False Promise of International Institutions,” International Security, Vol.19, No.3, 1994, p.10.。例如,当前美国认为崛起国中国威胁自身安全利益,从而倾向于把中国的防御行为理解成进攻行为,并在此基础上思考回应措施。一些研究甚至认为崛起国必然采取挑衅行为,崛起国本身就具有威胁。

Graham Allison, Destined for War: Can America and China Escape Thucydidess Trap? (New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2017).在进攻性思维主导下,领导人更愿意从负面的角度看待对手的行为。在具有长期冲突历史的国家之间尤其如此,例如领土主权问题,对于争议双方来说,一方对争议领土的固化和防卫,都可以被解读成挑衅行为,因为这种行为本身将弱化另一方的立场。一方采取加强自身防务的防御行动,可能被另一方认为是进攻行动并采取应对措施,导致危机产生并进入螺旋升级状态。

Charles L Glaser, “The Security Dilemma Revisited,” World Politics, Vol.50, No.1, 1997, pp.171 201; Charles L Glaser and Chairn Kaufmann, “What is the Offense defense Balance and Can We Measure It?” International Security, Vol.22, No.4, 1998, pp.44 82; Shiping Tang, “The Security Dilemma: A Conceptual Analysis,” Security Studies, Vol.18, No.3, 2009, pp.587 623..此時双方都认为自己行为是防御性的而对方行为具有威胁性,因此自己有充分理由采取强硬策略。

在防御现实主义思维下的无意识错误可能与危机缓和有关,即危机发生后,行为体会不自觉地从友好的或防御性的角度去解读谈判信号,使得行为体倾向于低估对手的敌意。例如,很长时间以来,印度和孟加拉国未能解决飞地归属和最终划界问题,影响了两国关系的发展。2001年4月16—19日,印孟边界地区发生一起小规模冲突,双方互有伤亡,这是孟加拉国独立以来印孟之间发生的第一次武装冲突,但双方都认可对方解决问题的意愿,谈判意愿强烈,危机很快缓和。

印方表示在冲突中有16名己方士兵阵亡,不过孟加拉国方面宣称自己在伤亡很小的情况下击毙400名印度士兵,参见:Willem van Schendel, “The Wagah Syndrome: Territorial Roots of Contemporary Violence in South Asia,” in Amrita Basu and Srirupa Roy eds., Violence and Democracy in India (London: Seagull Books, 2006), pp.55 57.防御现实主义思维本身并不总是带来危机缓和,这还取决于另一方的危机谈判思维。尹继武在研究如何认识错误认知助推危机升级中的作用时曾经提出“想象的单边默契”概念,认为单边默契是冲突一方所秉持的认识,或者是双方对某一问题宣称有共同认识,但是其中一方内心并不认为已形成共识的一种战略状态。

尹继武界定了三种形式的单边默契,但只有第一种符合本文关于错误认知的定义。其余两种都具备“双方共同的外在承认仪式”,已经符合本文对于正确认知的操作化标准,此时如果一方通过外在承认仪式掩饰自己的真实意图让对手做出错误判断,也属于本文论及的战略欺骗的范畴。参见:尹继武:《单边默契、信号表达与中国的战略选择》,《世界经济与政治》2014年第9期,第10—11页。“想象的单边默契”属于无意识错误认知,就在于秉持默契的一方并不知道另一方不承认或不认为存在共识。单边默契概念可以用来解释20世纪60年代初的中印边界危机升级的原因,中国的单边默契思维主要体现在其关于“暂时维持现状”的边界政策并没有被印度方面正确认识,中国事实上秉持的就是一种防御现实主义思维,而且认为对手也清楚这一点。

尹继武:《单边默契、权力非对称与中印边界战争的起源》,《当代亚太》2016年第5期,第33页。但印度在国内政治因素驱动下,实际持有的是进攻性现实主义思维,并采取了打破现状的政策,中方的单边默契思维被打破。

有意识错误认知与前文提到的战略欺骗导致被引导的错误认知有着性质的区别:战略欺骗是一方有意引导另一方产生错误认知,此时另一方决策环境所能合理提供的信息无法有效帮助其甄别欺骗性信息;有意识错误认知不是被对手引导产生的错误认知,而是主动选择错误认知,也就是说决策环境提供了充分的合理信息条件导向正确认知,但是行为体选择忽视。有意识错误认知与行为体的认知意愿有密切关系,即行为体原本是可以有正确认知的,但是因为自身意愿的原因,选择忽略那些可以帮助得出正确认知的合理信息。

此时也可以认为存在行为体已经得出正确认知的可能性,但是因为自身意愿的原因,选择隐藏正确认知和对外宣布错误认知,当然除非行为体事后主动承认,否则这种情况是无法证实的价值判断。但这无碍本文对有意识错误认知做出的定义,因为即使存在这种情况,其外在表现也正如本文此处对有意识错误认知的定义所描述的一样。有意识错误认知的来源是行为体因为自身利益或意愿的原因,有意违反既有信息可以导出的结论。勒博较早就提出了情愿/不情愿思维(wishful/unwishful thinking)对危机谈判的影响

Richard Ned Lebow, Between Peace and War: The Nature of International Crisis (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1981), pp.164 169.;王棟在2001年的研究中注意到行为体可能陷入一厢情愿的认知境地,原因在于特定结果有巨大风险或巨大价值,从而导致“全面的冲突或错觉性的合作”(illusory cooperation)

王栋:《超越国家利益——探寻对20世纪90年代中美关系的知觉性解释》,《美国研究》2001年第3期,第32页、45页。。类似的政治学现象导致不同行为体选择对相同的事实做出不同解读。例如,2003年美国发动伊拉克战争,美军占领伊拉克之后并没有找到大规模杀伤性武器(WMD),根据媒体对美国民众的调查,民主党和共和党人士对此作出的解读是不一样的:前者得出的解释是萨达姆在美军入侵之前并没有拥有大规模杀伤性武器;而后者得出的解释是这些武器可能被转移或销毁了,或者只是还没有找到而已。

Brian J Gaines et al., “Same Facts, Different Interpretations: Partisan Motivation and Opinion on Iraq,” Journal of Politics, Vol.69, No.4, 2007, pp.957 974.后者解读与既有信息

Charles Duelfer, Comprehensive Report of the Special Advisor to the DCI on Iraqs WMD (with Addendums), Central Intelligence Agency, 2005, https://www.cia.gov/library/reports/general reports 1/iraq_wmd_2004.所能得出的正确认知是不同的,因此可以被认定为有意识错误认知。

D J Flynn, Brendan Nyhan and Jason Reifler, “The Nature and Origins of Misperceptions: Understanding False and Unsupported Beliefs about Politics,” Political Psychology, Vol.38, No.1, 2017, p.128.有意识错误认知对危

机谈判结果的影响存在两种可能;领导人可能因此低估对手实力和/或高估对手敌意,从而作出升级反应;或高估对手实力和/或低估对手敌意,从而进入危机谈判过程并缓和危机。

虽然常识认为危机和危机谈判往往涉及较小的决策圈子,领导人较高程度的参与将限制狭隘的部门利益影响危机结果,但从某种程度上说,危机决策的小圈子本身就可以被认为是特定的组织部门,领导人可能会为了寻求连任或继续执政等原因,主动升级或缓和危机以满足国内政治需要。

James D Fearon, “Domestic Political Audiences and the Escalation of International Disputes,” American Political Science Review, Vol.88, No.3, 1994, pp.577 592.两种情况都可能直接推动领导人有意忽略特定信息,这可以理解成有意识错误认知。此时有意识错误认知与危机谈判结果之间仍是双重作用关系。从官僚组织的角度出发,为了特定官僚群体的利益,对手的行为会被选择性地解释,目的是推动危机升级,以凸显特定群体的重要性和提高部门利益。

Graham T Allison, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis (Boston: Little, Brown and Company, 1971); Alexander L George, “Crisis Management: The Interaction of Political and Military Considerations,” Survival, Vol.26, No.5, 1984, pp.223 234.导致危机升级的路径在于,领导人或特定官僚利益群体对于对手意图和行为是被认为可能有正确认知的,但是由于危机升级有利于个人利益或小团体利益(而不是国家利益),从而选择忽略已有信息或已有认知,有意识地采取强硬措施引导和推动危机升级。当然官僚群体的利益并不是一体的,官僚组织的博弈过程涉及多个部门,最后的政策建议并不仅限于强硬升级这一个选项,妥协让步也是同等可能的选择路径。对于领导人来说,连任选举是重要的决策考量,当危机发生的时刻不处于选举周期时,领导人可能会为了经济发展等其他政绩考量,选择妥协让步,此时有意识错误认知可以导致领导人的错误决策,在本应该让步的时候选择升级,或在本应该升级的时候选择让步。

三、 “想象的双边默契”与危机缓和

本文认为在国际危机谈判中,错误认知是非常普遍的现象,它对于危机谈判结果具有双重作用,既可能导致危机升级,也可能带来缓和。当前危机谈判研究过于侧重错误认知带来的异常状态,即接收方对信号和信号发送方的错误认知几乎是不可避免地导致战争。最典型的案例就包括第一次和第二次世界大战、冷战时期的古巴导弹危机、美国卷入越南战争等。

Ralph K White ed., Nobody Wanted War: Misperception in Vietnam and Other Wars (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1970); Ralph K White, “Misperception and War,” Peace and Conflict, Vol.10, No.4, 2004, pp.399 409.但错误认知并不必然导致危机升级,在适当的条件下反而使得谈判信号传递的信息更丰富,有可能减弱领导人的冒险决策倾向,从而减少不完整信息对危机升级的推动作用。

Shuhei Kurizaki, “Signaling and Perception in International Crises: Two Approaches,” Journal of Theoretical Politics, Vol.28, No.4, 2016, pp.647 648.在危机谈判中,信号的发送方和接收方总是不断地交换位置,在这个回合是信号发送方,在下个回合则可能成为接收方,接收对手对此前回合信号的解读和反应,这使得错误认知与危机谈判结果之间的关系更加复杂。

在特定情况下,即使行为体之间相互不理解和缺少充分信息,但也可以实现合作,其中原因在于想象的主体间性(imagined intersubjectivity)。想象的主体间性指的是两个行为体实际并没有理解和共识,但他们错误地认为彼此之间是共享信息、规范或身份认同的,因此信息不充分也可以成为合作的关键因素。

Eric Grynaviski, “Necessary Illusions: Misperception, Cooperation, and the Anti Ballistic Missile Treaty,” Security Studies, Vol.19, No.3, 2010, pp.376 406.想象的主體间性是相对于主体性而言,主体间性是主体与同样作为主体的他者之间的关联性和相关性。主体间性是一个关系范畴,强调一种平等的主体观。主体间性即人对他人意图的推测与判定。主体间性有不同的级别,一级主体间性即人对另一个人意图的判断与推测,二级主体间性即人对另一个人关于其他人意图的判断与推测的认知。例如,A知道B知道C想要在中午与A一起去吃饭,那么A便是进行了二级主体间性的判断。显然,这种主体间性是可以无穷尽的,而人们做出正确判断所能依赖的主体间性层级是有限的,本文只涉及一级主体间性。

本文提出,错误认知导致危机缓和的路径之一就是危机冲突的双方进入一种特定的危机谈判情形,即“想象的双边默契”。与属于无意识错误认知的“单边默契”的概念不同,“想象的双边默契”是一种有意识错误认知,此时双方进入一种认为彼此都希望缓和的双边默契状态,不过这种双边默契状态是各自想象的,并没有现实基础,只是通过危机谈判和互动后,冲突双方都错误地认为彼此对某一问题有共同认知,但实际上可能并不存在共识。这种有意识错误认知的内容是双方都错误地认为对方希望缓和,但实际上彼此之间的敌意仍处于高水平,并没有达到危机缓和所体现的较小敌意水平。需要指出的是,本文认同希望缓和与较高敌对水平之间是非对立的关系,也注意到有些情况下虽然敌意水平较高,但因为缓和有价值,从而导致希望缓和。

感谢匿名评审专家提醒作者注意有关情况对本文论述的影响。

不过希望缓和与认为对手希望缓和是两种不同的状态,本文叙述的是这样一种认知不和谐,即A国认为B国对自己的敌意仍很高,同时也认为B国希望缓和,这种认知不和谐促使A国有意识地过滤特定信息以恢复和保持认知和谐。当危机双方都有意识地过滤特定信息,保持关于对手希望缓和的认知和谐时,则有望形成一种关于危机缓和的“想象的双边默契”。

那么应该如何理解这种“想象的双边默契”与危机缓和的关系呢?本文认为“想象的双边默契”促成危机缓和应该具备如下几个条件:第一,双方都知道彼此是理性的。这句话包含两个方面的内容,首先彼此是理性的,其次双方具备关于理性的共同知识。因为不理性意味着不会对自己的推测作出最优反应。例如,A国的推测是相信B国将缓和危机,但还是选择升级策略,这就说明A国是非理性的(参见本文的研究假定),危机缓和的结果也就不必然出现。这也符合前文提出关于双方危机管理的目标是缓和这个研究假定。即使双方都是理性的,但是如果不具备关于理性的共同知识,危机缓和的结果也不必然会出现。例如,虽然双方都知道自己是理性的,但是A国却因为某些原因(如意识形态站队、领导人之间友好或敌对的私人关系等),错误地认为B国是非理性的,认为当B国预测A国将缓和危机时,会选择升级策略以获取更多收益,或当B国预测A国会升级危机时,会选择让步去扩大对手的收益,显然这样的认识将导致疯狂的结果,危机缓和也就不必然出现。

第二,危机双方都认为对方的最优目标是缓和。在危机谈判中,博弈的双方并不是对“行为”作出反应,而是对“推测”(即自己关于谈判将如何进行的认知)作出反应,是领导人对现实操作环境的心理推测,决策心理环境决定领导人的策略和选择。也就是说,此时A国选择让步缓和这个策略,不是对B国让步缓和这个策略的最优反应,而是对自己关于“危机谈判将如何进行”的推测进行反应,而这个推测的内容是B国将缓和。但是,如果A国的推测是“B国将缓和危机”,而B国的推测是“A国将升级危机”,那么双方的谈判策略选择相互冲突,无法达成一个均衡结果。“想象的双边默契”达成条件之一就是A国推测B国将缓和危机,同时B国推测A国将缓和危机。

第三,双方对对方对彼此的认知有共同知识。这一点非常关键。之所以能出现双方都选择缓和危机这个博弈结果,其实依赖的是双方都拥有一组共识:我知道对方会缓和危机,我知道对方知道我知道对方会缓和危机,我知道对方知道我知道对方知道我会缓和危机……这样的共识序列可以是无穷尽的。也就是说,这其中的条件是包括双方同时修正此前对实力对比和对手敌意两个方面的认知,达成双方都希望危机缓和的双边默契,即A国知道B国会缓和危机,并且知道B国知道A国知道B国会缓和危机;同时,B国知道A国会缓和危机,并且知道A国知道B国知道A国会缓和危机。此时,心理环境的判断是对方希望缓和,“对方会缓和危机”是心理环境得出的判断,与现实操作环境之间存在差异。也就是说,双方在当时关于危机缓和的双边默契是想象的,这是错误认知导致危机缓和的路径之一。

2017年6月中旬开始,中印之间爆发持续72天的洞朗对峙。洞朗对峙是中印自1962年边界冲突以来出现的对抗程度最严重、持续时间最长的对峙之一,双方围绕洞朗对峙进行的危机谈判也成为有关研究领域的最新案例。本文认为,洞朗危机是因为双方的错误认知引发的,缓和过程也体现了双方之间的错误认知,中印在洞朗危机中是错进错出,但在本文的研究视角下,前后两个错误有着性质的区别,前一个是双方因无意识错误认知而发生危机,后一个是双方因有意识错误认知而缓和危机。本文的分析材料主要基于危机期间双方的官方表态和权威报道等信息。2018年9月,印度人民院外交委员会(Committee on External Affairs, the 16th Lok Sabha)在参与危机处理的外交部、国防部高级官员证词基础上,发布了一份中印关系报告,披露了大量印方在洞朗危机期间的决策考量和对中方谈判信号的认识等情况,为本文的分析提供了更多一手资料。

Committee on External Affairs, the 16th Lok Sabha, Sino Indian Relations including Doklam, Border Situation and Cooperation in International Organization, Lok Sabha Secretariat, New Delhi, September 2018, http://164.100.47.193/lsscommittee/External%20Affairs/16_External_Affairs_22.pdf.新材料的出現,使得本文可以更准确地分析在危机发生和发展过程中双方在危机谈判时合理可以掌握的信息情况,以还原危机谈判时中印双方的决策心理环境与现实操作环境,从而判断中印在危机发生和结束时刻认知的性质,并据此探究错误认知与危机谈判结果之间的关系。

四、 错误认知与中印洞朗危机谈判

作为信号传递的初始部分,发起危机这一信号传递的信息最容易且最可能被对手接收,即发起危机这个动作产生了危机中的第一个认知与相互认知。发起危机这个动作传递的是发起方明确的实力和意图信号,接收方对此的认知是发起方对其的敌意高,且对自身相对实力有信心。在危机起始阶段,印度发起对峙危机这个动作,表明印度认知到中国修路行为带来的威胁大,并且认为自己有能力让中国让步。

研究表明,相对实力较弱的一方也经常成为危机的发起者,原因就在于虽然实力对比不占优势,但地理位置、对手面临多线挑战等原因,使得较弱一方冒险去兑现相对优势。参见:Chong Chen, “Territorial Dispute Initiation by Weaker States,” The Chinese Journal of International Politics, Vol.11, No.3, 2018, pp.339 372.本文以此作为衡量认知与错误认知的参考起点,来判断中印在危机发生阶段认知的性质及其与危机谈判结果之间的关系。

(一) 无意识错误认知与危机发生

前文确定了相对实力和威胁认知两个指标。首先来考察印度挑起危机时关于双方实力对比的认知。从相对实力来看,印军在西里古里走廊及其附近区域长期屯有重兵,能够快速动员的兵力很强,驻扎在该区域附近的主要是印度陆军第33军,包括驻守甘托克(Gangtok)的第17师、驻守卡林朋(Kalimpong)的第27师和驻守比纳古里(Binnaguri)的第20山地步兵师,这些都是印度陆军的精锐,是警备西里古里区域的主要力量,有能力随时应付突发状况。

“India Boosts Troop Presence near Face off Site with China”, Times of India, July 11, 2017, https://timesofindia.indiatimes.com/india/india boosts troop presence near face off site with china/articleshowprint/59536954.cms.该地区还毗邻印方东部战区的驻守区域,包括第3军和第5军,如此强大的兵力配备,完全有能力随时应付一场局部战争。可以说,虽然外界普遍认为西里古里走廊是印度战略界人士眼中的“鸡脖子”(Chicken Neck)地区,是最易遭受攻击的地区,但也正因为如此,它已经被印军打造成防守最严密的地区之一。印方选择在洞朗挑起对峙,不是因为印军在该区域的脆弱战略态势,反而是因为印军在此区域拥有明确的实力对比优势,发起对峙后可以取得相对有利的局面,而且洞朗地势有利于印度增兵。中国在该区域的国防建设相对滞后,在该区域附近的人员和配备严重不利于长期坚守对峙,而且只有一条海拔差超过1400米的增兵道路。从既有信息来看,印方在洞朗危机发生阶段对于中印在该区域的相对实力的认知是基本正确的,这也是中方虽然综合实力占优但仍在洞朗危机发生时刻面临被动局面的主要原因。

战略视野中,虽然印度因为边界问题屡屡给自己制造麻烦,但尚不构成严重威胁。

Kanti Bajpai, “Strategic Threats and Nuclear Weapons: India, China and Pakistan,” in M.V.Ramana and C.Rammanohar Reddy, eds., Prisoners of the Nuclear Dream (New Delhi: Orient Longman, 2003), pp.36 39.印度在中国整体外交中的地位并不突出,印度也经常抱怨中国在国际政治中经常忽视(downplay)印度。

Nicola Horsburgh, “Status and Security: Chinese Views of a Nuclear India: From the 1998 Nuclear Tests to the Nuclear Suppliers Group Waiver in 2008,” in Kate Sullivan ed., Competing Visions of India in World Politics: Indias Rise Beyond the West (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015), pp.34 48.中方更愿意从防御性的目标理解自己和印方的行为,当然也有国际政治的现实考虑,即中国的战略重点是在东线应对美国施加的战略压力,在西线秉持防御思维是合理的。综合来看,印方更多地从进攻现实主义的角度看待中方行为,而中方更多地是从防御现实主义的角度来看待印度,这种彼此战略定位的错配也是催生双方对彼此实力增长和战略意图错误认知的部分原因。

(二) 危机谈判过程中的认知演变

上文的分析显示,印方发起对峙危机利用的是相对实力优势,认为中方在洞朗防守薄弱,同时在总体战略上面临美国的牵制,短期内不可能在西线投入太多战略资源。但是危机的进展表明,中方对自身的快速反应和部署能力信心充足,面对印度的挑衅选择了强硬应对策略。根据权威媒体的报道,6月底中方西藏军区某旅进行了实弹演练;

中华人民共和国国防部:《2017年6月国防部例行记者会文字实录》,2017年6月29日,http://www.mod.gov.cn/jzhzt/2017 06/29/content_4784102_3.htm。进入7月,中方西部战区西宁联勤保障基地进行大规模军队后勤保障演习,动用数百辆军用运输车辆,涉及上万吨战备物资。

新华网:《西宁联勤保障中心紧贴实战开展跨地域机动演练》,2017年7月17日,http://www.xinhuanet.com/mil/2017 07/17/c_129656706.htm。报道强调,中方可以通过从拉萨延伸到锡金的公路和铁路网络,向边境地区快速动员,动员至对峙区域附近只需要六七个小时。这个实力信号也十分清楚地传达到了印度国内,《今日印度》直接刊发题为“现在中国向西藏运送军事装备,印度会害怕吗?”的报道,强调这是中方对印度的力量展示。

“Now, China Moves Tonnes of Military Equipment to Tibet, Should India be Scared?” India Today, July 19, 2017.https://www.indiatoday.in/world/story/china india sikkim border standoff doklam pla beijing tibet 1025069 2017 07 19.在洞朗对峙不断延长的同时,中方进一步发出了明确的强硬信号。7月25日,印度媒体报道有数十名解放军官兵越过中印边界实控线进入印度北阿坎德邦。

“China Violates Border Again, This Time in Uttarakhands Barahoti on July 25,” Times of India, July 31, 2017, https://timesofindia.indiatimes.com/india/china violates border again this time in uttarakhands barahoti on july 25/articleshow/59845847.cms.这波实力展示给印度带来巨大压力,7月底,印度主动减少了在边界线中方一侧滞留的印方人员和设备数量。

到7月底,印度方面滞留在边界线中方一侧的有40余人和1台推土机,而此前曾达到400余人、2台推土机和3 顶帐篷。参见:中华人民共和国外交部:《印度边防部队在中印边界锡金段越界进入中国领土的事实和中国的立场》,2017年8月2日,http://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/P020170802541371281020.pdf.這可以作为印度接收和认知到中方实力信号的标志。印方举动得到了中方一定程度的认可,作为回应,中国领导人接见了来京参加会议的印度国家安全顾问多瓦尔,表明中国开始接收印方希望缓和危机的信号。

双方高层级外交接触得以恢复,标志着危机度过阶段性的顶峰,但是如何缓和危机,即缓和危机的条件仍需要经过危机谈判加以确定。印方认可中方的绝对实力,但并没有彻底动摇在实力对比上的信心。前文也已经指出,印度机会主义策略的另一个原因就在于判断中国面临不利的国际环境,尤其是美国当时在南海问题和台湾问题上对中国施加的巨大外交压力,还有即将于当年9月在厦门召开的金砖峰会,中国也需要印度的支持以展现金砖国家之间的团结。印度内部被关于洞朗对峙不会导致中印爆发战争风险的情绪所主导。

“A Sino Indian Armed Conflict: Why China Can Bark But Cant Bite,” The Economic Times, July 6, 2017, https://economictimes.indiatimes.com/news/politics and nation/a sino indian armed conflict why china can bark but cant bite/articleshow/59471122.cms; “Doklam: What China Stands to Lose If It Goes to War with India,” India Today, July 31, 2017, https://www.indiatoday.in/india/story/doklam china india war narendra modi xi jinping 1027267 2017 07 31.印度情報部门也认为有理由确定中国不会冒险开战,“小规

模军事行动”也不会出现。

“Doklam Row: India Reasonably Sure China Does not Want War Despite Angry Rhetoric,” Times of India, August 6, 2017, https://timesofindia.indiatimes.com/india/doklam row india reasonably sure china does not want war despite angry rhetoric/articleshowprint/59945037.cms.印度领导人认为有利的国际环境和即将召开的金砖峰会,可能会给印度带来相对优势,印度仍有可能迫使中国让步。印度的传统危机谈判策略突出强硬和耐心

谢超:《国内观众成本与印度国际危机谈判行为》,《外交评论》2016年第6期,第105—130页。,中国在洞朗危机中的应对策略也是以耐心应对耐心,力图以消耗策略降低印度政府冒险行动的期望收益。

其次,来看威胁认知的情况。合理的信息显示,中方在危机发生、发展和结束的过程中,对于印方挑衅行为有着强烈的威胁认知。对于中方来说,此次对峙所涉及的锡金段边界线,是中印之间唯一已经划定的边界,是由1890 年《中英会议藏印条约》确定,并经后来的中印两国政府书面确认的,双方对该段边界走向无争议。边界一经《条约》确定,即受国际法特别保护,因此这与此前双方在尚未正式划定的东、中、西段边界之间的冲突是完全不同的。根据本文确定的危机中威胁认知的操作化标准,如果说在有争议地区对峙代表的是特定对抗程度,那么在无争议地区挑起对峙,意味着提高对抗程度。危机发生后,印度外交部的几次对外回应也承认了事发地点是中、不领土范围,因此即使有任何不同意见,也是中国和不丹两国之间的事务,印度根本就不是事件的当事方。

Manju Rani Hara, “Reflections on Doklam Standoff: Views from Indias Mainstream Media,” Asian Politics & Policy, Vol.10, No.1, 2018, p.163.印度即使想涉入事件,也有很多方式,例如通过外交渠道表达关切等,直接武力介入是最具挑衅意味的。根据前文关于敌意程度的判断标准,考虑到印方的行为违反了双方认可的历史协议和有关国际规范,作为第三方公然介入中方与他方的边界事务,中方从印度行为中感知到的敌意是非常强烈的,中方甚至判断印度的根本目标是要与中国进行全方位对抗。

Yang Sheng, “Doklam Standoff has Fundamentally Changed Chinas Perception of India: Expert,” Global Times, August 15, 2017, http://www.globaltimes.cn/content/1061463.shtml; 孟庆龙:《从印度的心态看洞朗事件》,《边界与海洋研究》2017年总第5期,第21—34页;叶海林:《洞朗地区对峙事件的前因后果》,《国际纵横》2017年第9期,第40—41页。整个危机延续达70多天,敌对时间之长也进一步

加深了中方对印度敌意的认知。

在危机谈判过程中,印方从中国官方和有关媒体的应对和措辞上,接收并认知到中方判定印方行为是严重挑衅的信号。2017年8月4日,中国6个权威机构,包括《解放军报》、外交部、国防部、中国驻印度大使馆以及《人民日报》等,在24小时内先后就印方越界事件发声,披露洞朗事件印方非法越界的性质。中方还向其他国家使领馆和外交人员举办有关洞朗对峙问题的吹风会,从事实和法理上宣讲洞朗对峙事件的性质,凸显印度在洞朗对峙中的国际法和道义劣势,争取了国内国际支持,并且取得了相当的效果。印度在洞朗对峙期间并没有能获得国际社会的支持,包括印度寄予厚望的美国政府都没有明确支持印度。

Harsh V Pant and Abhijnan Rej, “Is India Ready for the Indo Pacific?” The Washington Quarterly, Vol.41, No.2, 2018, pp.47 61; Mahffoz Alam, “Magnifying Chinese Presence in South Asia and the Indian Ocean: Decoding Its Consequence for India,” International Journal of Applied Social Science, Vol.5, No.2, 2018, p.156.从中方在事件中使用的严厉措辞也可以看出中方对印度挑衅的定位。中国外交部发言人的涉印表态甚至用了“仁至义尽”的措辞,中国国防部发言人在回答印度记者的有关提问时,曾警告印度汲取历史教训,除了指1962年中印边境自卫反击战中印度的惨败,更多的是指1967年在洞朗地区发生的一次鲜为人知的歼灭战,并再次提醒印方“不要心存侥幸,不要抱着不切实际的幻想”,“撼山易,撼解放军难”。

张茜:《国防部回应中印对峙问题:撼山易,撼解放军难》,《中国青年报》2017年7月25日,第3版。这些措辞在中国外交中是很少使用的严厉词汇。中方对印度敌意信号的认知和作出的回应也被印度方面接收并认知,印度媒体总结中国策略为三大战线:媒体战、心理战和法律战。

“Doklam Standoff: China Playing Out Its ‘Three Warfares Strategy against India,” Times of India, August 12, 2017, https://timesofindia.indiatimes.com/india/china playing out its three warfares strategy against india/articleshow/60036197.cms.在接受印度议会人民院外交委员会质询时,时任印度外交秘书苏杰生(S.Jaishankar)也明确表示:“这是迄今为止我们与中国持续时间最长的对峙,中国方面使用了非常尖锐的政治言辞。”

Committee on External Affairs, the 16th Lok Sabha, Sino Indian Relations including Doklam, Border Situation and Cooperation in International Organization, Lok Sabha Secretariat, New Delhi, September 2018, http://164.100.47.193/lsscommittee/External%20Affairs/16_External_Affairs_22.pdf, p.22.可以说,对峙双方

在整个危机管理过程中有对彼此实力信号的接收、确认与再确认,而对彼此的威胁认知则是不断加深,这种认知的来源不仅包括事件带来的历史记忆和事件本身的性质,还包括相互使用的言辞以及对峙长时间持续带来的敌意等。

(三) 有意识错误认知与危机缓和

随着对峙进入8月,中方立场并没有任何松动,仍坚持要求印方先撤兵,危机进入消耗阶段,此时中方在绝对实力方面的优势得以凸显。本文发现,在危机缓和的时刻中印双方对相对实力的认知已逐渐清晰并形成交集。对于印度来说,如果危机延宕至9月,金砖机制势必受到冲击,那么印度是否愿意失去这样一个展现发展中国家群体力量的重要平台呢?人民院报告给出了答案,苏杰生透露当时印度政府也迫切希望在2017年9月的厦门金砖峰会之前结束危机,“印度和中国在金砖机制下合作紧密,很显然哪一方都不愿意看到双方领导人在对峙阴云的笼罩下举行会晤”

Committee on External Affairs, the 16th Lok Sabha, Sino Indian Relations including Doklam, Border Situation and Cooperation in International Organization, Lok Sabha Secretariat, New Delhi, September 2018, http://164.100.47.193/lsscommittee/External%20Affairs/16_External_Affairs_22.pdf, p.17.。对于双方来说,如果对峙危机波及金砖峰会,中印面临的损失是同样的,这时候比拼的是承受成本的能力。这表明印方在当时接收并正确认识了中方在危机谈判过程中传递的实力综合信号,印度此前的相对实力优势认知在一定程度上已经被中方展示的绝对实力信号修正。因此到危机缓和前夕,双方关于相对实力的信号比拼的结果和双方认知都是明确的,即印方的相对实力优势存在,但中方展示的绝对实力信号也被接收,实力对比进入相对平衡态势。在相对实力优势的认知被打破之后,印度的危机谈判策略在保持对外强硬表态的同时,开始明确危机谈判目标。

合理可以获得的信息显示,危机缓和时双方对于彼此的威胁认知并未消减,但仍愿意选择相信对方敌意减少。8月4日,接受议会人民院质询时,印度外长斯瓦拉吉强调战争不是危机的解决方案,“耐心和言语克制(Patience and Bhasha Saiyam)对问题的解决非常重要,因为(我们)失去耐心只会激怒对手”

“Doklam Row: India Reasonably Sure China Does not Want War Despite Angry Rhetoric”, Hindustan Times, August 4, 2017.https://www.hindustantimes.com/india news/india says border standoff with china can be resolved through talks/story sezoSO74 OKlb4Xq81s8i1N.html.。后來向议会作证时,苏杰生表示印方当时甚至通过外交接触向中方提出:“为了表达友好姿态,我们愿意迈出第一步,以打破当前僵局。”

Devirupa Mitra, “In Official Testimony to MPs, Government Revealed Full Story of Doklam,” The Wire, August 15, 2018, https://thewire.in/diplomacy/doklam parliamentary standingcommittee india china.8月15日,印度媒体曝出疑似双方士兵在班公湖地区发生冲突的视频。

“Video Shows Clashes of Indian, Chinese Soldiers at Ladakh,” NDTV, August 19, 2017, https://www.ndtv.com/india news/video shows clashes of indian chinese soldiers at ladakh 1739530.此次冲突的地点从洞朗区域扩展至班公湖,传递的信息是中方并不惧在洞朗之外的地方有新的冲突。新的冲突事件同时也是新的实力信号,8月21日,印度内政部长辛格(Rajnath Singh)罕见地透过官方渠道对事件表态:“希望印度和中国能尽快解决洞朗对峙……印度没有扩张的打算,也不会攻击别国。我们不希望冲突,我们希望和平”。

Press Information Bureau, Government of India, “Hope Doklam Standoff between India and China to be Resolved Soon: Shri Rajnath Singh,” August 21, 2017, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=170125.印度外交秘书在接受人民院外交委员会质询时,也承认印方注意到在这起新的冲突事件中双方士兵有身体接触,这与洞朗对峙现场双方士兵克制的态度明显不同。

Committee on External Affairs, the 16th Lok Sabha, Sino Indian Relations including Doklam, Border Situation and Cooperation in International Organization, Lok Sabha Secretariat, New Delhi, September 2018, http://164.100.47.193/lsscommittee/External%20Affairs/16_External_Affairs_22.pdf, p.28.班公湖事件后,印方开始认真思考如何尽快缓和危机,让自己体面地退出洞朗对峙。

2017年8月28日,在洞朗危机持续七十多天后,中国政府率先发布消息,称“印方将越界人员和设备全部撤回边界印方一侧,中方现场人员对

此进行了确认”

中华人民共和国外交部:《2017年8月28日外交部发言人华春莹主持例行记者会》,2017年8月28日,http://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/fyrbt_674889/t1487864.shtml。,稍后印度方面也发布了一个简短声明,称外交接触取得进展,双方同意现场人员“相互脱离接触”(Disengagement)

The Ministry of Foreign Affairs, Government of India, “Press Statement on Doklam Disengagement Understanding,” August 28, 2017, https://www.mea.gov.in/press releases.htm?dtl/28893/Press_Statement_on_Doklam_disengagement_understanding.。面对外界的询问,印度外交部稍后又发表一份书面声明,表示印度政府的原则立场得到了尊重

The Ministry of Foreign Affairs, Government of India, “Official Spokespersons Response to Questions on the Doklam Disengagement Understanding”, August 28, 2017, https://mea.gov.in/media briefings.htm?dtl/28895/official+spokespersons+response+to+questions+on+the+doklam+disengagement+understanding.,而中方发言人在回答中方人员是否撤离时,强调“中国边防部队继续在洞朗地区巡逻驻守。中方将继续按照历史界约规定行使主权权利,维护领土主权”

中华人民共和国外交部:《2017年8月28日外交部发言人华春莹主持例行记者会》,2017年8月28日,http://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/fyrbt_674889/t1487864.shtml。。中印对于危机缓和的说辞不太相同,但危机最终以和平方式解决。危机最终缓和表明双方可能达成了一定程度的默契,即缓和危机的同时互不挑战对方向国内民众作出的关于危机谈判结果的解释。当然这种默契是外界觀察后给出的合理猜测,并没有任何外在承认仪式。

危机缓和时,中印对彼此的威胁认知仍十分负面,并不如危机缓和这一动作所应该体现的威胁感减弱,决策时使用的对手意图信息与当时现实环境下可以合理掌握的信息之间存在差距,可以判定当时中印在危机缓和时对彼此的认知是错误认知。本文认为,到危机正式缓和之前,洞朗危机管理已经具备前文提到的“想象的双边默契”三个条件。首先,双方都认为对手希望缓和,危机拖宕时间长达70多天,争执的焦点不是是否应该缓和,而是逐渐集中到如何缓和的问题。其次,都认为对方是理性的,不希望危机延续至9月份而影响金砖合作机制,否则这将成为双方的共同成本。第三,双方都认为对对方行为有认知。证据表明,印方是认识到了中方发送的谈判信号,对中方展示的意图也有明确判断,但印方仍愿意认为中方希望缓和,并且认为中方也知道了印度知道中方希望缓和;对于中方来说同样如此,虽然确定印方挑衅力度强、威胁大,而且也并不认为印度会在缓和之后减少挑衅,但中方仍然愿意认为印度希望缓和,并且认为印度知道中方知道印方希望缓和。因此,中印在危机缓和时的错误认知更应该归类为有意识的错误认知,双方逐渐形成一种关于对方希望缓和的“想象的双边默契”。在双方达成“想象的双边默契”的情况下,洞朗危机最终缓和。

作为一种有意识错误认知,“想象的双边默契”的来源是双方在重新建立关于实力对比的认知平衡之后,有意识地忽略了彼此言辞和行为体现的较高对抗意图,重新构建了关于对方希望缓和的认知和谐状态。危机缓和时刻,中印双方对彼此威胁认知仍很高,还可以从对峙结束后的进展来加以佐证。洞朗危机缓和后,中方的判断仍是印度将与中国长期对抗

相关分析可参见:林民旺:《三大分歧困扰中印关系》,《世界知识》2017年第24期,第24—25页;赵玙佳:《洞朗冲突之后中印关系将长期在摩擦中发展》,《国际政治科学》2017年第4期,第156—157页;胡仕胜:《洞朗对峙危机与中印关系的未来》,《现代国际关系》2017年第11期,第9—22页。,印度方面的看法更加悲观,认为印中之间随时可能爆发类似危机

Prabhash K Dutta, “Doklam Back Again: Are There Other Hidden Goals that China Aims to Achieve,” India Today, October 7, 2017, https://www.indiatoday.in/india/story/doklam standoff china army indian army hidden agenda 1059761 2017 10 07; Manoj Josh, “It is Doklam again: Will It Lead to Another Confrontation,” Observer Research Foundation, August 28, 2018, https://www.orfonline.org/expert speak/it is doklam again will it lead to another confrontation/.。从对峙结束时双方的官方口径来看,都没有明确中方是否将继续修路。印度媒体的分析认为,虽然印度政府强调双方都同意撤兵,但是中方声明却表明是印度撤兵、中方查证,逻辑上存在时间的先后。

“Doklam De escalation Based on Mutual Agreement, Says MEA,” The Hindu.August 28, 2017, https://www.thehindu.com/news/national/india china agree todisengage at doklam/article19575154.ece.印度也有分析认为,最终的缓和方案只是给莫迪政府一个台阶,在印方先“脱离接触”并得到确认的基础上,几个小时后中方才后撤了大约两百米。

Vipin Narang & Paul Staniland, “Democratic Accountability and Foreign Security Policy: Theory and Evidence from India,” Security Studies, 2018, DOI:10.1080/09636412.2017.1416818, pp.28 29.中方在危机缓和时没有作出任何停止修路的承诺,实际上中方很快就开始了在洞朗地区的边防建设,加强了对该区域的管控力度。同样,印方也并没有缓和与中方的对抗力度,印度政府的对华政策仍受到国内民族主义情绪的影响,莫迪也选择在2018年2月15日即中国除夕这天,访问所谓“阿鲁纳恰尔邦”(中国藏南地区),两国之间相互展示的对抗意图仍然十分强烈。

五、 结 论

错误认知与危机进程之间的关系十分紧密,而本文重点关注的是错误认知与危机谈判结果之间的关系。本文的分析表明,错误认知并不完全导致危机升级。错误认知也可以带来和平,它对于危机谈判的作用是双重的。对于认知、错误认知与危机谈判结果之间的关系,涉及谈判信号传递和接收两个方向的研究,主要研究起点是针对谈判信号传递过程中可能出现的信息失灵(information failure),即有意识和无意识的偏见都可能导致认知偏差,使接收者产生对信号和信号发送方的错误认知。信息失灵带来的结果与理性主义所指出的战略不确定性有着密切的联系,因为包括接收方在内的外界是无法获得关于发送方军事实力或政治意愿的全部信息的,在此情况下,包括信号发送方自己在内,是无法确定接收方反应的。同样地,发送方在发出谈判信号之后,由于无法确定对手对自己信号的认知,也就无法确定自己将针对对手的回应要作出何种回应。此时,信息失灵导致的结果可能是双重的,即错误认知可能不利于危机谈判,导致危机升级,但也可能有利于危机谈判,促使危机缓和。

本文突出强调实力和意图两个方面的认知与错误认知,领导人危机决策面临的困难在于不确定对手实力和意图。危机谈判的策略选择中,强硬策略可以增加迫使对手让步的可能性,但也增加了战争爆发的风险,如何在以上两点之间做出平衡考虑,考验领导人的危机谈判智慧。随着中国的快速崛起,现实主义理论的影响力回升,但与传统现实主义理论下的大国冲突模式不同,当前学界开始更多地思考国际权力中心向东亚转移大背景下的大国关系模式,观众成本理论在冲突解决和国际合作中将具备更广泛的理论发展潜力。既往研究大多侧重研究谈判信号发送,关于信号接收的成果较少。得益于心理学关于认知与错误认知的研究进展,人们对于危机谈判信号传递和接收两个方向研究不断加深。心理學有关认知与错误认知的实证研究成果有着很大应用前景,有望帮助观众成本理论克服过于强调理性主义思维所带来的理论瓶颈,进一步拓展观众成本理论对于信号发送和接收机制的研究,从而为国际冲突解决提供新的研究思路。

从2017年中印洞朗危机谈判的案例分析中,本文认为错误认知推动了危机发生,而危机的缓和最终也是因为错误认知,区别在于错误认知的来源不同。印方对中国的进攻性现实主义思维,使得印方对华政策掉入一种思维定式,倾向于从威胁角度认知中国的防御性行为,这也体现了印方发起洞朗对峙危机的无意识错误认知。对于中国来说,由于历史和地缘等原因,对印度一直是持防御性现实主义思维。中国的总体外交中,对印外交的地位并不突出,在单方默契思维的影响下,可能会无意识地忽略印方对中方行为的认知和反应,一些事件的处理体现了情愿/不情愿思维。危机的缓和则表明,双方在进入一种“想象的双边默契”状态后,有意识错误认知发挥了缓和危机的作用。对比两国曾经因为印方领导人战略误判导致的1962年边界战争和2017年洞朗对峙则表明,在适当的条件下错误认知也有助于缓和危机。当然这并不说明错误认知就成为双方在危机谈判时要追求的一种状态。实际上,错误认知导致的危机缓和中,冲突和分歧并没有得到解决。在未来的危机中,危机双方有可能更急于展示实力信号,对彼此对抗意图的认知也更容易超过实际水平,使得下一次危机发生和升级的可能性更高,这一可能性值得学界进一步关注。