父亲的『古董』

●梅芷篱

“老古董”是一副石磨盘,搬来跟哥哥住时,父亲从老屋只带走了它。

对于土生土长的农村孩子,石磨是个再寻常不过的物件。两大块圆形石头面儿,经由磨匠高超细致的锉工,经过反复打磨,相合的两个面便生出许多条棱凹,上面那块石头的中央开孔,是下料的进仓口,与下面的磨芯对合,择一处装上磨柄,再套上推手,一副完整的磨便诞生了。父亲曾说,衡量一个磨匠手艺的好坏,全看锉功。

推手套上绳索,悬于高处,架在磨柄上,一推一送来回往复无数次,原本囫囵的谷物变成粉、泥、浆、汁,从磨缝间缓缓而出,谷香随之发散,一旁的我们恨不能舔上石磨解馋。父亲推磨,母亲添谷,那是定格在小时候的记忆,父亲笑说石磨是镇宅之宝。

石磨并无惊奇,父亲一直视如珍宝,换了几回房,搬了几次家,始终带着它一起迁移。

哥哥让我回去做父亲的思想工作,好让他舍了石磨搬进新居。

父亲年过古稀,身体硬朗,思维依然很清晰,见到我,开心得像个孩子,问东问西,忙着给我收拾房间,准备我爱吃的食物,显然,他并不知道我其实是为石磨的事回来当说客。

“爸,您那大石头能卖多少钱?”我试着引出话题。

“多少钱都不卖,它不是大石头,是磨盘,你没见着面儿上有许多磨光了的棱啊,这儿还有个进仓孔,想当年,咱家轧米面磨豆浆打豆腐,都靠这老伙计了。”说着说着,父亲顺势走近,抚摸着那块磨盘,不无自豪地纠正我。

“现在,人们都用破壁机了,谁还使这大家伙去磨豆浆米面的啊?看着也笨,放哪儿都占地方,碍事儿。”

父亲瞟了我一眼,没理话茬,自顾自地拿起掸子,缓缓地掸着磨盘,方才洋溢在脸上的笑意渐渐消失,猜想父亲对我的聊天意图应该是有了察觉。

关于石磨,那也曾是童年的一段时光,是爸爸的法宝,妈妈的操劳,是给我们解馋的最大功臣。那时候,父亲一开磨,便常将小小的我放进背兜背在背上,我眼前一直晃动着他强劲有力的双肩,一推一送,石磨一圈一圈转动,我跟着节奏晃晃悠悠,没等谷物磨完,铁定已经进入梦乡了,一到过年,一家人更是欢欢喜喜磨各样谷物,备年货。

“当年,你爷爷从家乡逃荒到这儿,一副担子两个筐,只带出来这副石磨,用它碾米磨面赚钱安家养活了我们哥几个,才能有现在的你们啊。”说着,父亲顺手擦拭起身边的物件,仔细看,原来是留在老宅里的磨推手、榫、卯、吊绳。父亲仔细将它们一一擦拭干净,仿佛也将我对石磨的记忆擦拭一新。

“那时,你们还小,咱家日子不怎么宽裕,能吃上手擀面、大块豆腐、玉米糊,不都亏得家里有这块磨啊。你爷爷不在了,留下这老物件也是个念想,不过,现在看来它真是太老了,也派不上什么用场了,就听你们的,扔了吧。”

父亲说完便没再开口,仍然低头全神贯注地擦拭那些物件,好像忘了已经擦过好几遍了。好几次偷瞄,都见他在抚摸那些零件暗暗叹气,叹息声里的失落像是砸在我心头的冰碴,不由得打起冷战,鼻子泛酸,眼泪在眼眶里来回打转。

“爸,谁说要扔掉石磨了,它可是咱家的古董、传家宝,是镇宅神器,价值连城,搬家时,咱得弄个隆重点儿的仪式,把它请过去。”我对父亲这样许诺,心里已然有了主意。

乔迁新居那天,我和哥哥给父亲准备了一份惊喜。我俩一左一右拥着父亲来到书房,让他亲手掀开茶几上的一块红盖头,见到盖头下面是他最熟悉的“老伙计”,父亲微微怔了一下,转身看见我与哥哥的笑脸,年过古稀的他竟像孩子般,喜极而泣,双目婆娑,笑容洋溢在脸上。

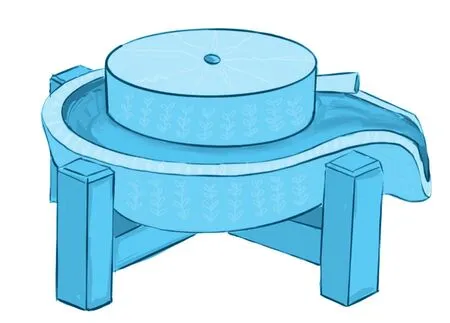

从老宅回来,我和哥哥商量,想将石磨换个造型,搬进新家。哥哥酷爱茶道,我便建议将它打造成一副别致的茶台,特意找了一家家具厂,告知师傅想法。石磨特别定制了一副楠木底座,磨盘的底石和面石错落镶嵌其上,周边配上一圈石槽,有水注入时如小溪流绕过石磨一般,一套紫砂茶具放置其上,显得甚是典雅、大方、独特。笨重的石磨华丽变身,见到成品,哥哥赞不绝口,对于新宠自是喜不自胜爱不释手。

“老古董”退出历史舞台是宿命使然,但它在我们家将会世代相传。