试论荀悦“古文”经学观与晋初史学*

张建会

(江苏护理职业学院 公共基础部,江苏 淮安 223005)

东汉末年荀悦撰写的《汉纪》,是汉代仍传世的“第一部”编年体史书。他曾建议设置史官,在我国史学发展过程中具有重要地位。而荀氏一族,自东汉末年到魏晋,不论在学术还是政治方面,均有重要意义。对荀氏一族学术思想进行梳理研究,将有助于建构对东汉末到晋初史学发展的整体理解。

一、荀悦“古文”经学观之来源

自汉武帝“罢黜百家、独尊儒术”以后,儒学逐渐成为汉代学术的主流。然而汉代学术彼此冲激争进的动力,则来自儒学内部的“今学”与“古学”之争。今文经学注重师法章句,古文经学旨在求实尚通。

荀悦祖父荀淑,“博学而不好章句”,当时名贤李固、李膺皆宗师之。荀淑有八子:俭、绲、靖、焘、汪、爽、肃、专,时人称“荀氏八龙”。荀悦父亲荀俭早卒。叔父荀爽,著有《易传》《春秋条例》《汉语》《公羊问》《谶纬》等,其中《汉语》,撮集汉朝之成败事例,以为帝王之鉴戒,该书在晋时期尚有残本,如裴骃《史记集解》由晋灼处转引《汉语》以注《史记》[1]7。荀悦撰《汉纪》,以为鉴戒,自有深受其叔父启发之处。

荀悦《汉纪》中载:“臣悦叔父故司徒(荀)爽,著《易传》,据爻象,承影阴阳变化之义,以十篇之文,解说经意,由是兖、豫之言易者,咸传荀氏学。”[2]248东吴虞翻新解《易经》,《虞翻别传》载虞翻常谓“(汉)孝灵之际,颍川荀諙(爽之别名)号为知易,臣得其注,有愈俗儒。”[3]9由此可见荀悦之言,并非为叔父叙美,同时也可知荀爽之易学,在东汉末至魏晋具有重要的地位。

事实上,汉末魏晋学术思想的转变,和《易经》有密切关系,《隋书·经籍志一》在叙述两汉易学发展大趋势时说:

汉初又有费直传易,其字皆古字,号曰“古文易”……后汉陈元、郑众,皆传费氏之学。马融又为其传,以授郑玄。玄作易注,荀爽又作《易传》。魏代王肃、王弼,并为之注,自是费氏大兴。[4]913

对此,汤用彤先生曾推考三国时代易学有三个重要学派:一是南方的虞翻;二是荆州的宋忠;三是北方郑玄、荀融。荀融为荀爽之族曾孙,王弼易学即荆州易学之再推展,而虞翻之易学,实由荀爽易学转出。虞翻曾评及荀爽、马融、郑玄、宋忠诸家易学,唯独推崇荀爽之易学。

影响魏晋思潮的主要易学家,无论荀爽还是宋忠抑或虞翻等,都出自古文“费氏易”。《汉书·儒林传》:“费直字长翁,东莱人也……长于卦筮,亡章句,徒以彖象系辞十篇文言解说上下经。”[5]2021古学费氏易无章句,直接以彖、象等“传”解释《周易》上下经,与今文经学重“章句”之特点,针锋相对。荀氏家学自荀淑即“博学而不好章句”,前引荀悦《汉纪》,谓荀爽之著《易传》,也是据爻象,承应阴阳变化之义,以十篇之文,解说经意,正是古文易的精神所在。

荀爽之古文易学著作,其易学理论特色在阴阳升降说,并有引史注易之迹。荀悦承其学,论“性情”及徳性并行时,即引“升降说”。而荀悦《汉纪》论史实时,常引易以为证。王弼易学于思想史“创易学史上的义理派,用道家自然之道抵制汉儒天人感应论的传统观念,遏制易学继续谶纬神学化的倾向”[6]409。但荀氏家学结合《易》与《左传》,于学术思想当亦有贡献,而学者之研究似乎尚未注意及此。

古文经学求真、贵博,今文经学重图谶。荀爽《辩谶》一书,盖为驳今文经学之重谶而作。荀悦尝谓“世称纬书,仲尼之作也,臣叔父故司空爽辨之,盖发其伪也。有起于中兴之前,终张之徒作乎”[7]137。但是荀悦并不赞成将纬书全部燔毁之举,认为“在上者,不受虚言,不听浮术,不采华名,不兴伪事”[7]137-138。

今古经学之争,绵亘近两千年,其争论之另一焦点,在今文经学尊《公羊》《榖梁》,而古文经学则崇《左传》。荀爽著《公羊问》,盖为驳公羊学之作。荀悦秉其家学,少即“能说春秋”,后并仿《左传》,将班固《汉书》删约成《汉纪》三十篇。荀悦《汉纪》前序:“昔在上圣,唯建皇极,经纬天地,观象立法,久作书契以通宇宙,扬于王庭,厥用大焉,先王以光演大业,肆于时夏,亦唯翼翼,以监厥后。”[2]1他这段话,和许慎《说文解字》中所言,几乎完全一致:

叙曰:古者庖犠氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地……黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契,百工以乂,万品以察,盖取诸夬,夬扬于王庭,言文者,宜教明化于王者朝廷。[8]314

许慎师从古文大家贾逵,贾逵以长于《左传》著称,曾注《左传》;晋时杜预注《左传》时,其注文多有所征引。许慎、荀悦之序,有“书契以通宇宙,扬于王庭”,“宣教明化于王者朝政”的强烈意识。儒家基本上相信“王者之迹熄而诗亡,诗亡而后春秋作”。《春秋》载“其事则齐桓、晋文,其文则史,孔子曰:其义则丘窃取之”[9]351。但古文经学强调文字学的训练,因此汉代著名的文字学家多为古文经学家,盖古文家认为“文字者经艺之本”“欲观古文之象,言必遵修旧文,而不穿凿”。因此,许慎、荀悦“书契”以通宇宙,宣明教化的观念,其根源均来自古文经学。

荀悦承其家学,因书契作典,以窥天人之际,认为教化足垂之后代,则为“典经”。典经是因时制宜“施之当时”的,故当代之足为法式者,比如史官制度的建立,荀悦在其《申鉴》中建议设置史官,认为:

古者天子诸侯,有事必告于庙。朝有二史,左史记言,右史记动,动为《春秋》,言为《尚书》。君举必记,臧否成败,无不存焉,下及士庶,等各有异,咸在载籍。[7]105

汉初虽有太史令之职,唯武帝后太史令已不领著述史籍之职。两汉以兰台令史或校书东观代之,但兰台或东观其本身职掌,并非史官,故两汉无名实相符之史官,至三国时代始有名实相符之史官,而荀悦之提议设置史官,可谓发其先声。

综上可见,荀悦提出史官设置建议,实受《左传》之影响,前述引文中“或欲显而不得,或欲隐而名章”至“善人劝焉,淫人惧焉”,引自《左传》昭公三十一年之“君子曰”。“劝善惩恶”及“君举必书”是《左传》所重视的。透过史官的记注,才能达成劝善惩恶,以为后世鉴戒,垂之典则之效。凡此,可见荀悦请设史官,实深得《左传》之启示。

二、荀悦《汉纪》之“典经”观与《左传》

荀悦家传易学认为,圣人垂象立教,由事象见道义,而非空言义理。荀悦引《易经》说卦传,论证立天之道为阴阳,立地之道为刚柔,立人之道为仁义。而阴阳之节,在于四时五行;仁义之大体,则在三纲六纪。在上位者则天因地,立制度宣教化,施之于当时,则为道德,垂之后世则为“典经”。“三纲六纪”用儒家另一术语,即“礼”,《左传》昭公二十五年载郑子产之论礼:

夫礼,天之经也。地之义也,民之行也……则天之明,因地之性……为君臣、上下,以则地义;为夫妇、外内,以经二物;为父子、兄弟、姑姊、甥舅、昏媾、姻娅,以象天明,为政事、庸力、行务,以从四时……礼,上下之纪,天地之经纬也,民之所以生也。[9]245

若检核荀悦与《左传》之论证,不难发现二者相同之处颇多,只不过荀悦引《周易》之言天、地、人,而绾合《左传》之言礼。另外,荀悦将《左传》之“礼”,用“典经”来取代,而他的《汉纪》是期望能“永世作典”的。

荀悦《汉纪》:“夫通于天人之理,达于变化之数,故能达于道,故圣人则天,贤者法地,考之天道,参之典经,然后用于正矣。”[2]248圣人则天法地参之“典经”是同样重要的,而他所谓的“典经”,并非专指某些儒家经典。为此,他指出:

昔晋之《乘》,楚之《梼杌》,鲁之《春秋》,虞、夏、商、周之书,其揆一也。皆古之令典,立之则成其法,弃之则坠于地,瞻之则存,忽焉则废,故君子重之,《汉书纪》其义同矣。[2]248

他认为晋《乘》、楚《梼杌》、鲁《春秋》及《尚书》等,均是古代的“令典”,而《汉纪》之“义”亦与之相同,也是“令典”。很明显,此处的“义”援引自《春秋》“其义丘窃取之”之“义”。在他自己看来,《汉纪》也是种“典经”。上述的表述与认识,使史的地位因之提高。

其实,荀悦“典经”的观念,实亦由《左传》中得来,前引《左传》昭公二十五年所载,即有“礼,天地之经纬”之语。《左传》昭公十五年:“礼,王之大经”“言以考(成)典(则),典以志经。”[9]238但《左传》似乎并没有将“典”与“经”合称“典经”,荀悦始将“典”与“经”合为一词。

《左传》谓“典以志经”,荀悦《汉纪》则谓“立典有五志”,且此处“志”字与《左传》作者赞《春秋》“善志”以惩不义之“志”,同为记述之意。荀悦《汉纪》论汉代“丞相三公之官,数变易非典也”“州牧数变易,非典也”“赦者,权时之宜,非常典也”“丞相始拜而封,非典也”[2]491,492,388。《左传》述事常以“非礼也”来表达作者的观点,《汉纪》则常用“非典也”来陈述自己的议论。

凡上所述,皆可见《汉纪》深受《左传》之影响。司马迁《史记》曾引荀卿之论礼,谓礼为“上事天,下事地,尊先祖,而隆君师”[10]1214,其《史记》亦是部欲究天人之际,成一家之言的新经学,但司马迁似未明白地将“大典”视为通天人之凭借。特别指出这点,并非要贬司马迁,谬奖荀悦,而只是说明,荀悦承其家学,将《易》与《左传》关联在一起,其“典经”的观念,实则提升了史的地位。

三、荀悦“典经”观与晋初史学

《汉纪》的创作目的之一,是编纂帝王的教科书,在《汉纪》的史论中,也反映了东汉的时事。但荀悦将史籍提升至“典经”的地位,不再是司马迁口中“主上所戏弄”“流俗之所轻”的状况。同时,荀悦提议设置史官更具意义,虽然献帝未能采行,但三国时代始置名实相符的史官,也是我国史官制度发展的重要阶段。荀悦欲纠正东汉无名实相符史官的事实,自有其思想的动力,而这也和当时学术思想发展的大势相呼应。

先秦诸子中,具有历史意义的绝不止儒家,道家、法家亦有强烈的历史意识,但中国史学的主要推动力仍是儒家,尤其国家正史的编纂(司马迁《史记》是个例外)推动力,更是来自儒家。在汉代绝大部分时间,是没有名实相符的史官的。

西汉后期渐盛的古文经学,以“异端”的姿态出现,经长时间的发展,才得到官方的认可。古文经学与今文经重要分歧点之一是古文重《左传》,今文重《公羊》《榖梁》,后者均是问答体,而《左传》则是以事件传注《春秋》。

荀悦《汉纪》整合《易》与《左传》之处甚明显,《汉纪》的史评,亦有受今文学影响之迹,但其大体仍取自《左传》,尤其他将《左传》中“典”“经”等观念,透过《易传》的媒介,结合成“典经”观念,史籍亦可以“永世作典”,提高了史的地位。

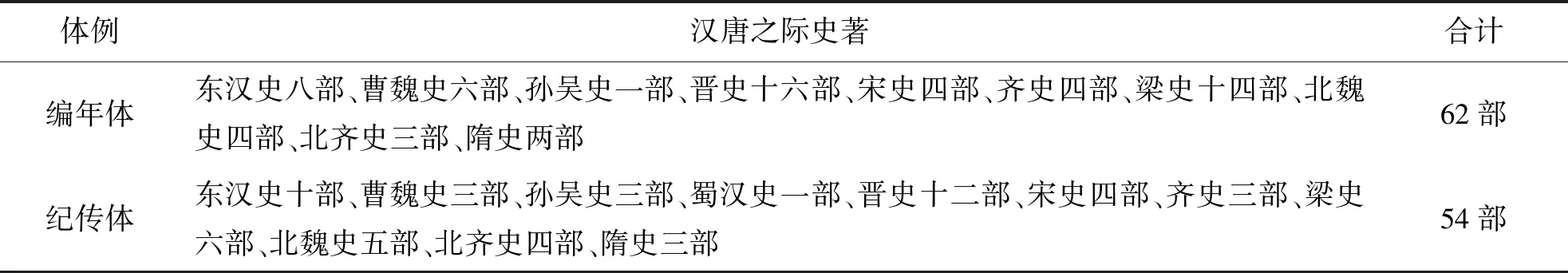

《汉纪》是编年体,但他的“类记法”,不但扩充了编年体的记叙范围,也弥补了编年体的一些缺点,如编年体失之太简、无法详述典章制度等。他对编年体记叙的困难性加以改善,实为后代持编年体入正史的学者起到了示范作用。《汉纪》成书之后,形成了汉唐之际史著编年体和纪传体并行于世的局面。据刘隆有的统计,汉唐之际编年体史书在数量上多于纪传体史书[11]97-102(表1)。

表1 汉唐之际编年体与纪传体史书数量统计表

杨树增先生曾指出:

《汉纪》将《汉书》《东观汉记》断代的史法运用于编年体中,吸收了以《左传》为代表编年体与以《史记》《汉书》为代表的纪传体的优长,在某种意义上说,还弥补了以《左传》为代表的编年体与以《史记》《汉书》为代表的纪传体的缺陷,创立了我国臻于完备的断代编年史体[12]580。

司马迁创造了体例完备的纪传体通史后,编年体就长期无人问津了。班固《汉书》改通史为断代史,虽然成为后代正史的典范,但体例上仍是纪传体。直到东汉末年荀悦的《汉纪》问世,才把编年体加以完善而恢复过来[13]294。

荀悦未能目睹魏晋史学的盛况,但荀氏一门,于魏晋之学术、政治,仍有重要地位。荀粲虽转谈言意之辩,但荀氏兄弟,如荀顗、荀侯等,尚能守其家学,而史部书之确立,亦在荀勖编《晋中经薄》时予以独立。

荀勖为荀爽之曾孙,年十二,能通春秋属文,且博学。王隐《晋书》:“荀勖领秘书监,与中书令张华,依刘向《别录》,整理错乱,又得《汲冢竹书》,身自撰次,编成《中经(新经)》。”[14]1054荀勖先与张华校当时的“国家图书馆”藏书。《汲冢竹书》的发现,荀勖与卫恒、束皙、和峤均参加校勘。这批竹书校勘的大致结果,载于《晋书》“束皙传”中,而荀勖则将其校勘、整理图书的结果,撰成《中经新薄》,而其中的特色,就是将史部独立。晁公武《郡斋读书志》曾谓荀勖《中经新薄》,是“合兵书、术数、方技于诸子,自春秋类,摘出《史记》,别为一部,六艺、诸子、诗赋者,皆仍歆书”[15]241。

四、结 语

荀氏家族与东汉末魏晋政治、学术相起伏。荀悦建议设置史官,以《左传》体编著《汉纪》,繁荣了魏晋史学发展,提高了史的地位。晋时荀勖以重史的新精神编目,最终使史部书籍,由经部春秋类的附属地位解脱而成一大类。凡此可见,荀氏家族均有功焉。

——先秦易学阐释分期断代刍议*