“一手伸向传统,一手伸向生活”

李璐 李岩松

石鲁先生是我国20世纪杰出的艺术大师,他的艺术成就超群,他的人生经历坎坷。在2020年1月9日的北京图书订货会上,《百年石鲁》大型画集分享会举行。石鲁之女,画家、陕西省美术家协会副主席、陕西长安画派研究院副院长、《百年石鲁》大型画集主编石丹,资深知名摄影文化学者、陕西省文联副主席胡武功,中国国家博物馆副研究馆员、石鲁艺术研究者、《百年石鲁》大型画集副主编马敏作为分享嘉宾出席,文化艺术出版社总编室主任程晓红主持分享会。

百年诞辰忆石鲁

程晓红:石鲁先生是我国20世纪最杰出的艺术大师之一,他一生笔耕不辍,在诗、书、画、印各个领域都有所建树,独创一格。2019年12月是石鲁先生100周年诞辰,文化艺术出版社特意出版了《百年石鲁》大型画集,囊括了石鲁先生各个时期的经典代表作。

石丹:非常感谢大家参加分享会,2019年12月10日,为纪念我父亲百年诞辰,中国国家博物馆举办了“艺道长青——石鲁百年艺术展”。 展览到现在已经展出了一个月的时间,反响很大,很多观众在网上、在不同的平台上对石鲁的艺术表达了自己的一些感想和评价,国家博物馆决定将这个展览延期,这说明大家对石鲁的艺术是非常喜欢的,我觉得这是对我父亲的一个安慰,尽管他在1982年就去世了,只活了63岁。这次我们收集了4000多幅他的作品,由于篇幅的原因,这套上下两卷的画集精选了1400幅图,都是他重要的、经典的代表作品。通过编这套画集,通过100年的历史,去回顾分享石鲁的一些艺术、他的人生。

马敏:我是一个年轻的学者,2012年,我因为参与国家博物馆收藏石鲁先生作品的项目,有幸参与到先生的研究中。石鲁先生是特别有活力的艺术家,所有研究过他的人,不管是博士还是学者,我们在交流的时候都有一个共同的感受,就是只有研究了石鲁的人才会越研究对他越崇拜。从另外一个角度来看,石鲁先生的人格魅力是非常强大的。

“百年”非常重要,在一个人百年的时候,和他相交的同辈的朋友大部分都已经作古了,跟他相关的生活中的一些逸事也许在口述史料做好的时候已经消失在历史中。如果在这个时候对他的研究没有深入进行的话,他就会跟古代的画家一样,在历史上留下非常少的痕迹。在石鲁先生百年的时候,我们除了对他的作品要有更准确地梳理外,更重要的是我们要搞清楚石鲁到底是什么样的人。如果我们返回头去研究明清或更早的画家的时候,关注点还是复原这个人,他是一个怎样的画家?他创作这样的作品与时代有什么样的关系?所以这套画集,包括石鲁年表,还有他身后的大事记,都是为了这个。石丹女士作为他的女儿,是最了解他的亲人,为这套画集付出了很大的心血。

石丹:我想请胡老师讲讲他和我父亲接触的一些情况,因为胡老师在我父亲去世的前一年给他拍过几张非常精彩的照片。胡老师当时是《陕西日报》的记者。

胡武功:在拍照片之前,用现在的话来说我也是石鲁的“粉丝”。我是1965年考进西安美术学院附中的,也爱画画。接触到石鲁时,他的名声已经是如日中天,我就是一个小孩子,有一种很崇拜的心态。真正了解石鲁是在“文革”期间及“文革”以后,我觉得石鲁是一位“革命画家”,他抱着革命的理想进入延安,但是在后来的很长时间里他被压抑了,正因如此,使得他在绘画领域有了一个质的飞跃,他最有名的语言便是“一手伸向传统,一手伸向生活”。他提这两句话的时候恰恰是我们的艺术脱离了生活的时候,所以说他的理论在今天也是非常重要的。尤其对长安画派来说是非常重要的,一切艺术离开了生活就是无根之物。所谓的艺术伸向生活实际上就是尊重现实,真实地反映现实,反映人民的思想情感和他自己对人民的生活状态、思想情感的认知。伸向传统,是因为中国是一个很古老的有着深厚传统文化的国家,尤其是陕西,是一个文化大省,有着很深厚的文化传统。我觉得石鲁先生这两句名言应该作为所有艺术家的座右铭。在“文革”中,他住进了医院。那时候,我正好是一个摄影师,就想给这些名人拍照片。通过一个朋友的介绍,我去医院见他,但是我去了三次,他都非常警惕,从来不正视我,他用余光看到我拿着相机,马上就转过身,然后不停地走动,不给我留一点儿机会给他拍照。他这种戒备的状态实际上与他的经历有关,他担心我会不会是个告密者,我是不是来搜集他的证据的?当然,我很尊重他,他不让我拍,我就不拍,就在旁边站着,就这么两三天过去了。后来还有很多的朋友、客人来看他,这时候他会招待他的朋友,他的朋友请他写字、画画的时候,他就只能坐下来,我就远远地拍下来。两次以后,他认为我不是坏人,他就默许了,但也不是说欢迎我,照完就完了,你走你的人。下次我再去的时候,我会拿出一张照片给他,我说:“先生,看看我给您照的相,您满意不满意?”他不说你照得好,也不说你照得不好,一副冰冰冷冷的表情。但他的影响力确实很大,尽管他是这样对我的,我仍然很尊重他,仍然是他的“粉丝”。我看到所有的医护人员都对他非常亲切,起初他不愿意跟别人合影,后来他主动提出要和医护人员合影的时候,我们就一块走到阳台上和医护人员一起合影。这些照片我至今也都保留着,自从进入了这个行当,接触了很多,尤其是与石鲁有了一些接触,了解了他的作品以后,我就越来越敬佩他。大家可能看过一本红色封面的《石鲁传》,据说这本书的作者是一位小儿麻痹患者,他竟然走南闯北,写了大量的日记,采访了很多跟石鲁合作过的人,写出了这么厚的一本书。这个人也没见过我,不知道他听谁说我给石鲁拍过照片,就把这个过程也写到了书里。总而言之,我觉得这样一位参加革命,后来又历经挫折,最后坚定地走向美术这样一条道路,创造出在中國或者世界上有影响作品的画家,是应该得到人民的尊重和推崇的。

石丹:谢谢胡老师!大家都说石鲁是一个革命的艺术家,他确实从年轻时参加革命,一直跟中国的发展和建设以及中国的历史都有着非常紧密的联系,一直在描绘着中国社会的发展。曾经有一些理论家说,如果石鲁不参与政治、不参与革命的话,他的艺术成就可能会更高一些,他会有更多的时间来从事艺术创作。但我觉得这句话是不对的,一个画家如果没有真正地深入到社会当中,和社会息息相关,他是不可能创作出真正的艺术的,纯粹的艺术可能是不存在的。石鲁出生于四川仁寿的大地主家庭,他的家族五代以前在江西景德镇,然后到四川贩藏红花,发达以后就在四川的仁寿落户了,买田置地,雇用农民种地,逐渐变成了当地的第一大户,当时有几千顷地,建了一个很大的宅院。我上周去了仁寿县,仁寿县搞了一个纪念石鲁百年的活动。后来去了他们家的老宅子,现在基本没有了,但是有小学、中学,还有仓库,都在那个地方。从现在保留下来的那些石条、地基,还有古树,就能知道当时应该是很辉煌的院子。石鲁是这个大家族中最小的一个,他生下来的时候又瘦又弱,当时家里人给他起名叫“糠谷子”,所谓“糠谷子”,就是命很贱、很粗糙的那种谷子。他从小是一种反叛的个性,不太听大人的话,不是那种百依百顺的,所以家人都不太喜欢他。他小时候读的是私塾,读了九年的古文,像《诗经》《三字经》等,可以说是国学的功底非常强。到了15岁,他去学画。为什么喜欢画画呢?因为家里有一个非常大的藏书楼,据说当时藏了有十万卷的书,还有很多书画和碑帖,家训是“诗书传家”,就是要以文化教育子女。这个大家族自己开了私塾,请了县上最好的先生来给家族所有的孩子上课,学的都是古文。九年的国学教育给他打下了非常坚实的基础,所以到后来我们看到他的画、他的画上的题诗,还有他后来写的几百首诗,都是按照古诗体来写的。后来他投奔了延安,当时只有19岁,同时他的性格也是比较孤僻的,在延安慢慢有了改变。他为什么后来改名叫“石鲁”,他之前的名字叫冯亚珩,他到了延安以后,第一年就改了自己的名字,改成“石鲁”,“石”表示他崇拜“石涛”,“鲁”表示他崇拜“鲁迅”,从此以后,我们所有的子女也都姓“石”了。我这次回老家,老家的人也在问:“你们什么时候改回来啊?”我说:“我们觉得没有这个必要了。”实际上他是继承了“石涛”的不断对艺术的追求、不断地变革,以及“鲁迅”对社会的这种精神,我觉得是把两者都融汇到他的身上了。

马敏:石丹老师对石鲁先生的早年经历、早年的国学背景、文化传统已经介绍得非常详细了。我们现在略过他在延安时期的版画,因为石鲁先生在延安时期的版画也是立足时代,非常重要的作品。他最大的贡献就是他把以前传统的旧洋片形式改造成了用开阔的背景放大,用连环画的形式向老百姓做宣传,称为“新洋片”,這是石鲁先生在延安时做的事情。

石丹:我简单地补充一下,为什么当时会做这个?我们都知道毛泽东主席1942年《在延安文艺座谈会上的讲话》(下文简称《讲话》)为中国后来的文化奠定了基础,直到现在我们中国的主流文化都是对《讲话》精神的贯彻。那个时候的文艺家要到群众中去,要反映广大的工农兵群众,不只是在美术方面,包括戏剧、音乐、文学,都是按照《讲话》的精神往前发展。当时美术方面的条件非常差,木刻版画的材料是比较容易获得的,有木头和刻刀就可以了,刻刀拿铁就可以打磨的。后来石鲁为什么去做新洋片,因为能够宣传群众、教育群众,都是按照《讲话》的精神去落实的。

马敏:在我的研究中,石鲁先生是有很多面的,他不只是表面上的革命艺术家,事实上在他一生对艺术的追求中,他在纯粹艺术追求上和他信仰的共产主义及对人民普及的艺术功用性上一直被撕扯着。1950年,他在给李琦的回信中说,想要做些传统的东西。

石鲁经典画作形成

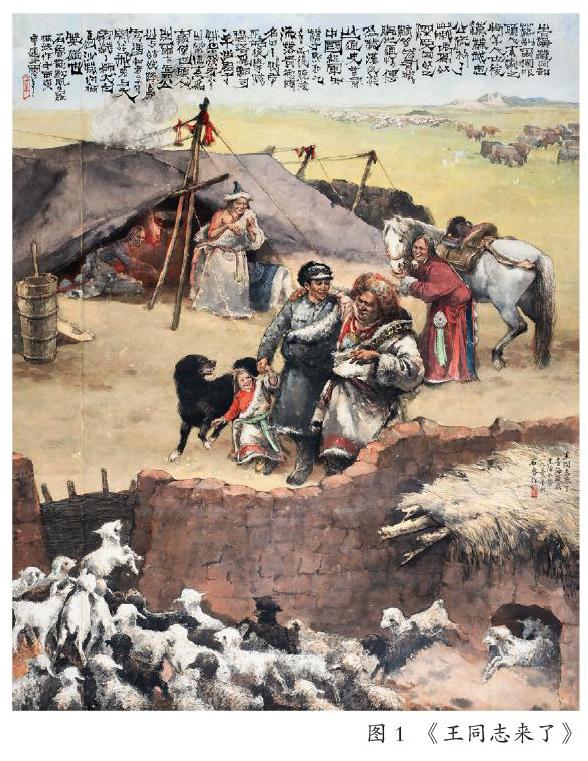

马敏:今天要讲的第一幅画《王同志来了》,这幅画是20世纪50年代初期,也就是新中国成立以后,石鲁从延安回到了西安,那个时候还叫西北,他担任了西北绘画界的领导,积极响应国家政策。但1950年,他已经想要做些传统的东西了。他在延安的时候对素描、速写这些基本功做了非常多的准备,包括他在学传统之前,在素描、速写这些基本造型上对西方的绘画技巧下了很多功夫,所以造成了他的艺术形态创作第一是情节性,非常的明显;第二是有严格的明暗的西洋画特征;第三是他借助了中国传统水墨,整体呈现出这样一种艺术形态,有点像西方的彩墨画。他在青海采风了几个月,深入了解藏族的民俗。除了这幅画之外,他还写了一个剧本,叫《暴风中的雄鹰》,这个剧本被长春电影制片厂拍成了电影,当时都是中国最著名的男演员参与,并获得优秀电影奖。

石丹:从1950年至1953年,石鲁多次去青海藏区体验生活,除了画画以外,他还写了一个电影剧本,大约用了两周的时间,闭门不出,很快就把剧本写出来了。他不只是写了一个文学剧本,还写了一个分镜头的剧本,他在延安的时候就做了很多跟戏剧有关的事,特别是在延安从事过舞台美术设计,在西北文艺工作团也做过很多跟戏剧有关的工作,所以他对写分镜头和剧本应该是得心应手的。一个画家撰写了电影剧本,后来还做电影编剧,挺有意思的。石鲁除了画画以外,诗歌、歌词、小说一直是他所喜爱的,而且确实写了很多东西,前十年编的《石鲁文集》,光是理论文集就有30万字。他是一个思想型的画家,从艺术理论一直到如何表现都是他思考的一个过程。

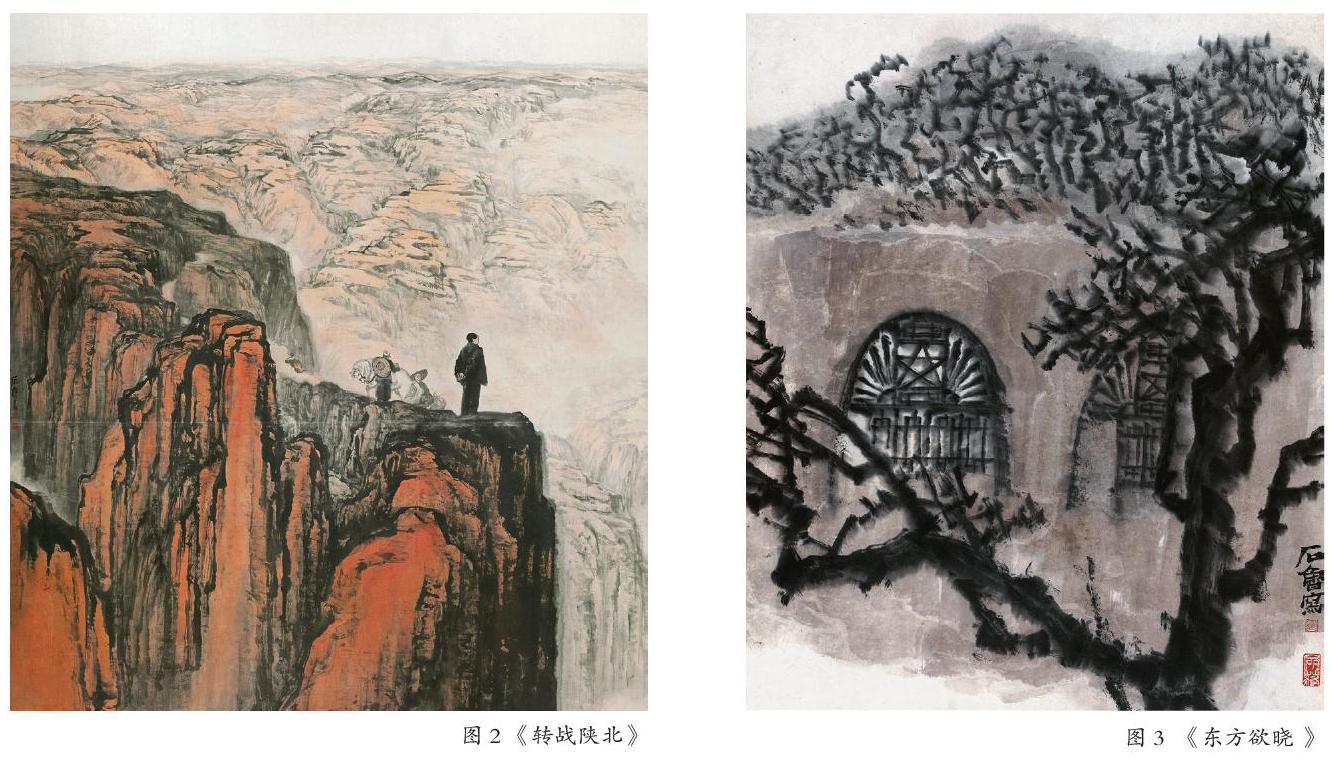

现在我们来看他的第二幅作品《转战陕北》,这是大家比较熟悉的一幅作品,我们看到的毛主席形象只是画面当中一个很小的部分。我到国家博物馆中央大厅去看展览的时候,里面悬挂着很多革命历史题材的作品,其中描写毛主席的有很多,每一幅画中都有很多人,不管是在怎样的历史事件中,至少有十几、二十多个人,唯独石鲁的画特别特殊,整幅作品只有两个半人和一匹马。1947年,胡宗南纠集兵力进犯延安,共产党在延安的部队以当时的力量是无法抗衡的,中央决定撤离延安,诱敌深入,在运动中歼灭敌人的有生力量,减轻了全国其他战场的压力,这是中国共产党在解放战争中非常重要的转机。作品反映了以毛泽东为首的党中央、中央军委坚持转战在陕北,毛泽东带领中央机关和胡宗南打游击战,就是这样的一个场景。这幅画中只有两个半人,那半个人隐藏在战马的后边,表现毛主席胸中自有雄兵百万的风采,美术史上认为这是一幅经典之作。

胡武功:我要补充一句,有人说石鲁是反革命分子,人和马已经走到悬崖绝壁边,无路可走了,这是用一种极左的眼光来评论一幅美术作品,大家知道以少胜多,中国画论里就有“疏可跑马,密不透风”的说法,大量地留白,这是中国绘画的基本理论。但是到了革命时期,这些传统的文艺理论都不起作用了,一切以个人的主观想象、恶意的主观想象来进行评论。石鲁是一个革命的艺术家,他参加革命,他就是在这样一个大的革命背景下诞生的人,我们研究一个人必须把他放在大的革命历史背景中,才能去考察这个人的成功与不成功。但是历史没有“如果”,我们只能就事论事,为什么这个时代会诞生这样的人,在两个时期为什么反差这么大,这恰恰是我们实事求是地、科学地、冷静地去研究一个艺术家成长过程最可靠的东西,他本人抛弃了那么优裕的家庭生活,他能“背叛”这么优裕的家庭,怎么反过来说他是反革命呢?但恰恰在六七十年代,它就出现了,这对于研究当代美术史、美术发展史来说,都是值得研究的。

马敏:石鲁先生除了创作这幅作品,人民大会堂陕西厅的《延河饮马》也是石鲁先生的作品,他是一种诗意的表达,而不是正面地表达革命的方式,这两幅画是他从叙述性情节转向诗意的表达的关键作品,在当时产生了非常正面的反响。但也是这两幅画在“文革”中出了问题,《转战陕北》这幅画从中国革命历史博物馆的展厅摘下来后在库房里尘封了15年,一直到1979年才得以重见天日;而《延河饮马》这幅作品丢失至今。这两幅画既成就了石鲁,也毁灭了石鲁。

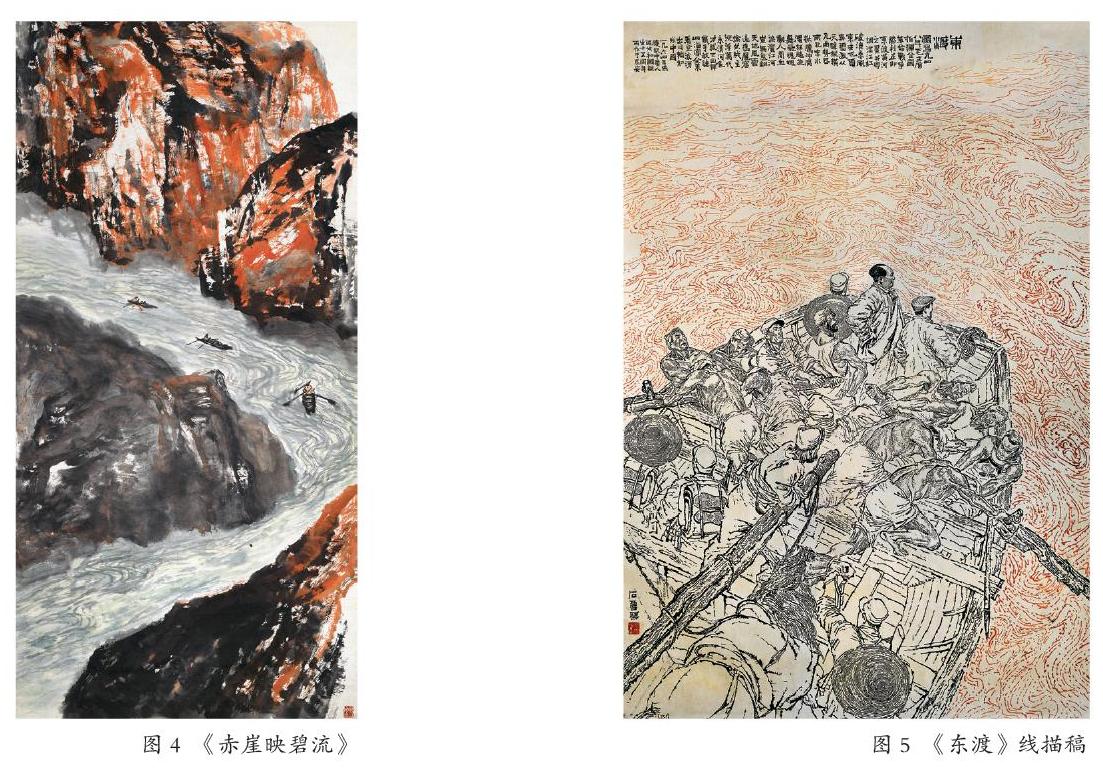

我们再看下一幅作品,这幅作品叫《东方欲晓》,是石鲁先生的巅峰之作,这幅画现在在中国美术馆展出。作品表现了毛主席在枣园运筹帷幄、殚精竭虑地指挥中国革命,其中只有一个窑洞,在早晨天蒙蒙亮的时候,窑洞里透出微光,外边是枣树的影子和剪影。石鲁认为这幅作品连接昨天、今天和明天,作品是回忆昨天的感情和对明天的一种向往。

石丹:我父亲对延安有着非常深厚的感情,新中国成立后,他多次回到延安。有一次是跟很多画家一起,就在延河边上,他们一起唱起当年的歌曲,在延河边上散步,感觉特别地亲切。他带着一个小本子随时画速写,记录当时的一些感受,大概从延安回去一个星期,这幅画就画出来了。画家李琦问他:“你这个画怎么突然就画出来了?”我父亲说:“我看到对面清凉山上的窑洞的灯光映到延河里,从灯光想到了枣园,从枣园又联想起了在解放战争前期毛主席在枣园的窑洞里彻夜地工作,通过这些联想,然后就有了这样的灵感。”其实我觉得艺术就是通过你的联想产生意境,然后才能产生艺术作品,而不是简单地借助照相机记录下来,然后照着画就能够产生艺术作品。这个创作的过程我觉得是一个非常有意思的过程,必须经过艺术家自身的发酵,然后才能产生。如果没有这种发酵的话,这样的艺术作品是肯定不会打动人的。

马敏:我们来看作品《赤崖映碧流》。《转战陕北》对黄土高原的表达就很不一样,这组作品就是当时石鲁带领“长安画派”西安美协的一些画家在中国美术馆举办的“西安美协中国画研究室习作展”,当时轰动了画坛,“长安画派”的崛起和这个名称的来源就是从这次画展开始的。这幅画有两点需要说明,第一点就是“长安画派”的崛起,石鲁提出了“一手伸向传统,一手伸向生活”;第二点就是石鲁先生对传统的继承,他说:“传统是流,生活是源。”我们临摹古画,但对于黄土高原是没有一种皴法和画法让我们去学习的。石鲁说临摹古人的过程中,他学习的是古人对自然的表达和艺术的一种规律,我们用这种规律性的东西,按照今天这个时代的情感、人的情感来表现今天的生活。这就是他向传统学习的一个体验吧。

石丹:凡是去过陕北的人都会有一种感觉,就是夕阳照在黄土崖上的时候,这个黄土会变成红色。为什么我们刚才看到的《转战陕北》,还有这幅作品,都是以红色来描写黄土高原呢?实际上他是在描写一种光感——太阳照在黄土上的这种光感。用中国画的色彩来表现光感在中国画中可能是比较难的一个点,因为中国画表现色彩不是一个强项,很多东西是凭借印象的。所以我觉得我父亲可能是受过印象派色彩的一些影响,在他的画中,一些色彩完全是印象的色彩,而不是绝对客观的色彩。

马敏:《东渡》线描稿实际上我觉得是石鲁先生革命历史题材的最高峰了。这幅作品有3米×5米,当时在展出的时候简直是太震撼了,所有人都觉得在这幅画面前无法呼吸。

石丹:我解释一下这幅画,现在我们看到的不是原作,它只是线描稿。刚才马敏说到的那幅画已经在“文革”期间失踪了。我们现在保留的都是这幅画的创作稿、写生稿,还有为这幅画所作的很多素描稿、线描稿,但原作已经不知所踪了。

马敏:这幅画有两点很重要,第一点,石鲁先生后期是用画山石的方法来画人物,在用笔上,山水风景和人物已经融会贯通了,这些全部都体现在了这幅画上。这幅画是石鲁先生山水、人物各种技法、各种形式集大成的作品。这幅画是1964年为庆祝新中国成立15周年全国美展而创作的,那个时候恰好《转战陕北》从中国革命历史博物馆的展厅的墙上取下来,画册停止发行,又趕上反修正主义,这幅画当时就被指责有形式主义的倾向,所以没能参加全国美展,对石鲁的打击其实非常大。

石丹:我们现在来看《美典神》这幅画,这幅画其实是非常特殊的,可以说与石鲁其他作品的风格不是特别接近。这幅画是在1970年这个非常特殊的历史条件下产生的。西安美协在当时的环境下被解散了。石鲁当时被判为“现行反革命”,但没有被下放,而美协的其他人全部下放了。那个时候,他画了大概有10幅作品,其中8幅是把他之前在印度和埃及写生的画稿进行了加改,添了很多的文字,画了很多很奇怪的符号。这些作品目前都在中国国家博物馆展出,也是非常难得的一次机会,把这些作品能够集中地放在一起展出。这幅画不是加改的,是他在一个白绢上拿毛笔勾勒出来细线,画了之后,当时家里的人看了都觉得特别有意思。其实他画的通过屏幕可能看得不是特别清晰,画集里印得非常仔细,还有个局部,我们做了跨页设计。画面上的这个人是西方的,有点像希腊女神一样。他画了这个,又让我在隔壁文具店买了一瓶印油,是办公盖章用的那种印油,是红色的。他用印油把这幅画全部染了一遍。除了把那个人物的地方该留的留出来以后,然后整个把这绢都染了。当时我们就说染了以后,好多东西都被覆盖住了,这样处理不好。后来他又从中间,就是这幅画的中间,拿剪刀剪开了,剪成了两半儿了。现在这幅画依然是两半儿,他把上面的一半儿给了我哥哥石果,把下面的一半儿给了我。我当时只有14岁,也没有学画,对这个不懂,就说:“你为什么把有人的给了我哥哥,把这个下面什么都没有的给了我?”我当时很生气地说:“我不要了!”就全都给我哥石果了,我父亲在上边题了一行字,虽说他那个时候是精神错乱,可他这行字是非常严肃、认真的,而且是深刻的,那行字是 “要和美打交道,不要和丑结婚”,就这么一行字,虽然题的这个款不是名人名句。

马敏:让我们看下一幅作品《苍苍白月挂高松》。其实石鲁先生在刚才那幅作品里还题了一句话:“新旧交替”,说明这幅作品是作为他之前艺术和之后艺术的一个分界点,从这幅作品之后,石鲁先生晚期就走向了文人化的风格。

石丹:我们从编画集的时候就把石鲁的艺术做了详细的梳理,把每一个阶段的作品都做了非常细致的编辑,这幅作品就到了他的晚期了,石鲁晚期的艺术风格又发生了很大的变化,他把中国传统文人画的很多特点融汇到他的作品当中了。我们刚才看到的那个华山,他反复地画华山,反复地画荷花、梅花,还有兰花,这些实际上都是中国文人用花卉和山来描写、抒发自己的心意和心境,所有的这些画都有一个特点,就是他强调了“诗、书、画、印”的结合,这样就回归到了中国传统的绘画艺术当中,这也是他晚期绘画中重要的一点。

马敏:根据叶坚先生的回忆录,在石鲁先生生命弥留阶段,叶坚去看望他,并问他:“石鲁先生,长安画派的精神实质到底是什么?”石鲁沉默片刻后说:“不断探索。”

程武功:感谢三位嘉宾的精彩分享!石鲁先生的艺术之路有太多值得分享的东西,但时间有限。《百年石鲁》这套画集收录了石鲁先生创作的中国画、油画、版画、书法作品,还有写生稿、速写、草图等1400余幅,具有绝对的权威性和很高的收藏价值。