谨慎预期中美关系的未来

张腾军

中美签署第一阶段经贸协议为持续近两年的贸易战按下了“暂停键”。从中美关系的总体发展看,这究竟意味着什么?在此有必要做一个相对清晰的区分。首先,这是第一阶段协议,接下来还可能有第二、第三阶段,意味着离中美经贸摩擦问题的最终解决还有相对漫长的过程。当下的要务在于顺利执行该协议。鉴于2020年是美国大选年,未来的不确定因素甚多,现阶段尚难对中美关系的前景作出相对有信心的判断。其次,理解第一阶段协议,仍需就经贸谈经贸,不宜过分延伸到其他领域。事实上,在经贸谈判逐渐进入深水区的过程中,中美双方都做好了谈不成的准备。达成协议固然好,但如果达不成,天也塌不下来。在美国对华战略竞争趋于泛化的当下,有必要让对经贸议题的认识回归常识,谨慎评估其对中美关系总体发展的启示意义。

从不同角度分析中美关系前景

第一阶段经贸协议的最大外溢价值,在于为新时期中美妥善处理分歧和化解矛盾提供了可资借鉴的经验,即两国在激烈博弈斗争的同时,仍可通过理性协商的方式实现某种形式的和平共处。此时此刻,双方均认为,达成协议的价值要比伤害对方的收益大,或者说贸易战持续下去所需付出的代价比达成协议所要承担的成本大。这总体上仍是理性计算的结果,而非双方在更高的战略层面达成了有效共识。从这个角度上理解,该协议的脆弱性也很明显,因为两国之间存在的问题远非局限在经贸领域,仍需脚踏实地面对更复杂局面、做好最坏打算,毕竟在刚刚过去的2019年,也即中美建交的第40个年头,两国关系的状况令寄望于中美友好的人们感到沮丧不安。

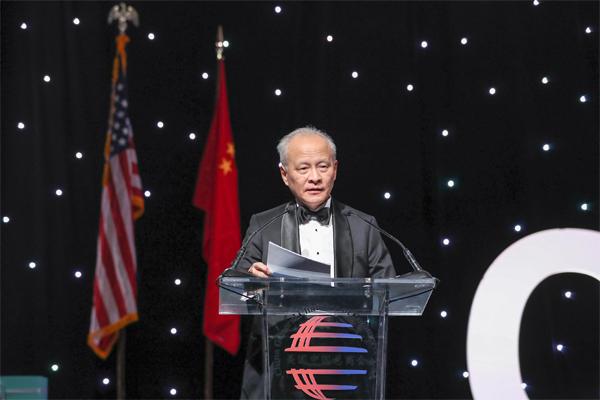

2020年1月8日,中国驻美国大使崔天凯在纽约发表演讲表示,中美两国工商界是两国关系的重要维护者和贡献者,也与两国关系的冷暖起伏休戚相关。

如果对中美关系现状做一相对粗略的评估,存在三个方面的影响因素:实力对比、相互认知、互动模式,考察的其实是结构、观念和行为的影响。

大国力量对比决定各自在整个结构中的地位和角色。在西方传统国际关系理论中,当原有力量平衡变化到一定程度,必然会导致原有体系内部结构的重新洗牌,或者成就一个全新的体系。这种固有思维,使中美关系陷入所谓“修昔底德陷阱”的逻辑窠臼,中国崛起便成为西方视野下改变中美力量平衡并将引发霸权战争的主要变量。

诚然,经过40余年改革开放和21世纪头十年的高速发展,中国已上升为世界第二大经济体,与美国在经济总量上的差距大为缩小,与其他国家的差距越拉越大。在关乎未来的新兴技术领域,中国也展现出战略上的远见卓识与统筹谋划的超强能力。在中国快速发展而美国实力增长相对缓慢的进程中,两国国家实力差距的不断缩小是不争的事实。尽管中美力量对比正向对中国有利的方向倾斜,但还远未达到“质变”的程度。然而,中国的超大国家规模与巨大发展潜力已引发美国“提前就位”的防范,特朗普政府从根本上改变了对华战略定位,将中美关系强行拖入战略竞争时代。这种战略竞争不仅是结构性的,且具有前所未有的全面性、深刻性和复杂性,并有滑向“新冷战”的危险。

中美相互认知的脱节是影响政策走向的重要因素。过去几年来,中美对对方的看法急剧恶化,速度之快、程度之深令人震惊。美国对中国实力发展的感知促使其走入一个愈发倾向于强硬对抗的深渊,从而引发中美关系的范式性变化。以2008年金融危机为转折点,美国政策界的对华认知开始重构,认为美国正输掉与中国的“霸权竞争”,这是关涉美国未来数十年繁荣与安全的“国运之战”,呼吁“丢掉幻想,准备斗争”。特朗普政府上台后,战略竞争认知主导了对华政策,美国显著加大对中国内外事务的干预,试图管控中国崛起的步伐和方向。这种以零和思维看待中美关系的政策调整,背后是美国对自身霸权可能旁落的深度焦虑。

受此影响,美国对华公共舆论环境也出现恶化迹象。本世纪以来,美国民众对中国的看法很少因为中美关系的变化而发生较大波动,这成为许多观察家对两国关系发展的一个信心来源。但近年来,中国在美国民众心中的形象呈现负面化的趋势。美国皮尤公司2019年12月的调查显示,60%的受访美国民众对中国持“负面”看法,而在过去好感的比例基本过半。这种民意变化的背后存在着某种悖论:两国认知差异并未随彼此交往的日益密切而缩小,反而呈扩大之势。近年来,两国关系的恶化令民间交往受到牵连,一些争议事件凸显两国的文化和观念差异,更被别有用心的人炒作为“文明的冲突”,增大了相互认知与理解的难度,反过来又塑造了两国的政策环境。伴随2020年美国大选周期的到来,美国政客将变本加厉地利用对华负面情绪,使中国成为美国国内问题的替罪羊,对华民意的恶化趋势在短期内恐怕难以看到回转迹象。与此同时,美国对华强硬政策的持续推进,尤其是对中国的抹黑和干涉令中国普通民众对美国的看法越发倾向于负面,政府在做决策时也会更多考虑民意。

中美良性互动缺乏可持续的制度基础。一般而言,两国之间的互动模式应为关系发展起到兜底止损的作用。这无关国家关系的好坏,即便是相互敌对的国家,只要构建一套成熟、有效的互动模式,也能实现某种程度的和平共处。中美两国的互动模式大致存在于两个层面:一是双边,涉及双方之间的沟通磋商及危机管控机制;二是多边,涉及两国在国际和地区舞台上的合作与竞争。

雙边层面上,当前中美关系的最大风险在于缺乏可持续的沟通机制与完备的危机管控机制。中美政府间各类交往机制与协议有上百个,曾拥有较为顺畅、频繁的沟通渠道,但自特朗普政府上台后,原有对话机制大多没能继续,就连特朗普上台之初重组的中美全面对话机制也部分陷入停滞。两国之间的危机管控机制也有待完善,与彼此高度依赖的程度并不相称。与此同时,美国国内要求与中国“脱钩”的声音甚嚣尘上,而在某些高科技领域的“脱钩”已经开始,如任由发展,将进一步腐蚀两国关系的共同利益基础,使中美关系更加渐行渐远。

多边层面上,中美在国际和地区舞台上的较量日趋激烈。美国将中俄定义为“国际秩序的修正主义国家”,污蔑中国对发展中国家的投资为“新殖民主义”,批评“一带一路”建设使相关国家遭遇“债务陷阱”,频繁制造舆情,游说盟友与伙伴共同对华施压。美方的这种作为增大了两国陷入“体系性对抗”的可能。

未来应做的事

当前的中美关系,正处于原有关系结构越发难以维持、新定位迟迟无法形成的阶段。美国试图逼迫中国就范,在政治、经济、科技等方面做出符合美国设定的规则的安排,这种由美国绝对主导的双边关系模式显然无法被中国接受。中国主张构建以协调、合作、稳定为基调的中美关系,反复强调中美两国合则两利、斗则俱伤,合作才是唯一正确的选择。事实上,中国也未公开排斥与美国进行战略竞争,但主张良性而非恶性竞争。这一立场与过去40年合作与竞争并存的中美关系属性并无两样。

从总体趋势上看,中美战略竞争的态势难以避免,未来摩擦冲突将显著增多,甚至成为某种新常态。唯一不确定的是,这一竞争最终将导向何方?正如王毅国务委员兼外长所说的,“当前中美关系又再次来到十字路口。在中美关系这艘巨轮面前,有两条截然不同的航路,一边天高海阔,另一边波涛汹涌。下一个40年中美关系向何处去?是沿着正确航向继续前进,还是拐进麻烦不断的歧途?”

对中国而言,中美关系40年风雨兼程,最为宝贵且基本的一条经验在于:合作比摩擦好,对话比对抗好。和谐相处、互利共赢是颠簸不破的法则,不应因为遇上风浪而动摇信念。当然,除此之外,我们也要看到,当今世界正处于百年未有之大变局,旧有国际秩序受到冲击,新秩序尚待建立,这是中美关系所处的复杂环境。美国内部发生的重大变化,又为处理中美关系带来更多的不确定性。中美关系的健康稳定发展,是中国所愿、世界之福,但这并不容易实现。

2020年1月23日晚,美国纽约市燃放焰火、帝国大厦点亮红色彩灯,庆祝中国春节。

中国在新时期妥善处理中美关系,首先需要做好自己的事。对美工作必须服从国内发展的大局,服从民族复兴的最高目标,而不能本末倒置。中国自身的发展问题远比中美关系的问题更为重大和复杂。我们只有先管好自己的事,坚持全面深化改革,不断扩大对外开放,敢于破除制约经济社会发展的机制体制障碍,推进国家治理体系和治理能力的现代化,早日实现国富民强,才能促使美国真正以相对平等、尊重的姿态对待中国。

中国在新时期妥善处理中美关系,需要善于挖掘两国关系的积极面。中美多年的合作基础不会因一届政府的政策调整而消失殆尽。在美国,无论是各州、各地方政府,还是商界和民间,都存在继续开展对华交往与合作的意愿。中国应当努力保持这些合作基础,积极寻找和扩大利益汇合点,加强在全球和地区问题上的战略协调,以更加开放包容的方式加强科技、文化、教育、旅游、环境、地方等往来,挖掘两国在人工智能、生物医药、大数据等新兴领域的合作潜力,通过做大共同利益蛋糕限制两国关系恶化的下行空间。

在新时期妥善处理中美关系,需要继续拉住中美关系中的第三方友好力量。中国应以美国为鉴,不寻求颠覆现行国际体系,而是在其中推动合理公正的变革,在力所能及的范围内提供更多的公共产品,展现负责任的大国担当。这并非是去填补美国退群后留下的真空,而是努力维系破碎了的体系的运行,以不使国际秩序陷入混乱。对多数国家而言,他们并不希望中美關系走向紧张,更不愿在两国之间“选边站”。因此,对中国来说可以做的,就是给合作伙伴留下舒适自在的活动空间。

与美国进行长期战略周旋,将是今后对美工作的主题。中国应当保持足够的战略耐心,努力与美国建立有效的沟通磋商与危机管控机制,防范化解两国关系中可能出现的重大风险,全力争取“斗而不破”的局面,同时做好最坏的准备。