鲁南地区小麦绿色高产高效生产技术研究

葛松松,李 帅,杨 宁

(枣庄市农业农机技术推广中心,山东枣庄 277800)

枣庄市属于温带大陆性季风气候,降水基本充足,光热资源充足,常年平均气温14.44 ℃,常年降水量为787.3 mm,常年日照时数为2 121h。近些年,随着国家绿色可持续农业的发展[1],枣庄市不断推进技术集成与创新,注重小麦食品安全,不断克服小麦生产中存在的突出问题,总结形成了“枣庄市小麦绿色高产高效生产技术规程”。

1 品种选择与处理

1.1 精选良种

根据气候特征、市场需要、种植习惯等,选择GB4404.1、GB/T17320规定的经过审定的品种[2],主要表现为产量高、抗倒伏、抗病、抗逆性强的冬性或半冬性品种,水浇条件较好地区,种植济麦22、鲁原502、烟农999、山农20、泰农18、良星99、鑫麦296等品种;水浇条件较差的旱地,推荐种植烟农19、青麦6号、鲁麦21号等抗旱品种;优质专用小麦种植地区,推荐种植济麦20、济南17、烟农19等品种[3]。

1.2 种子质量

小麦种子的发芽率不能低于85%,净度与纯度均不低于99.0%,水分不高于13.0%。

1.3 种子处理

种子包衣或药剂拌种农药使用要达到NY/T393绿色食品农药使用准则有关要求[4]。进行处理的小麦可以控制小麦纹枯病、苗期地下害虫等危害蔓延。地下害虫发生较重的田块,可以选用40%辛硫磷乳油,按种子量的0.2%拌种;根部病发生较重的田块,可以选用20%三唑酮(粉锈宁)按种子量的0.15%拌种;在虫害与病害混合发生的田块,可以选用相关的杀虫剂与杀菌剂混合拌种。

2 产地环境要求

小麦的产地环境要达到NY/T391的有关规定[5]。小麦种植区域没有污染,空气、水环境等要符合要求,限量使用限定的化学合成生产资料,产品质量要符合绿色食品质量标准[6-8]。

3 选地与整地

3.1 地块选择

种植的地块要选择耕层深厚、田间排灌方便、结构和理化性质良好、肥沃疏松的土壤。

3.2 秸秆还田

前茬玉米作物秸秆进行还田,同时要确保秸秆长度在5厘米左右。

3.3 精细整地

在旋耕、耙耢、镇压等作业的基础上,采用深耕或深松作业,一般2-3年进行1次,既可以减少耕作投入与能源消耗,又能做到科学合理耕作,提高整地质量。深耕(松)翻深度达到25-30厘米,及时进行耙耢镇压,做到深、细、透、平、实。根据当地机械作业的规格,因地制宜确定畦田种植规格,畦宽2.4或1.8米,畦埂宽40厘米左右,做到农艺农机相结合。

4 抓好播种环节,提高播种质量

4.1 适墒播种

播种时的土壤相对含水量控制在70%-75%,实现一播全苗,促使小麦的种子根、次生根能够及时长出,下扎到深层的土壤中,提高小麦的抗旱能力。

4.2 适期播种

为保证小麦在冬前实现0 ℃以上积温570-650℃,小麦适宜的播期为10月5日至15日,最佳播期为10月7日至12日。

4.3 宽幅精量播种

实行宽幅精量播种[9],一是小麦播幅达到8-10厘米;二是种植行距达到22-25厘米,有利于种子分布均匀,减少缺苗断垄、疙瘩苗现象。播种深度控制在3-5厘米,播种机行进速度以每小时4-5千米为宜,有利于实现行距一致、深浅一致、下种均匀。一般情况下,大穗型品种每亩适宜基本苗15-18万;中多穗型品种每亩适宜基本苗12-16万[10-11]。在此范围内,中产田宜多、高产田宜少。晚于适宜播种期播种,每晚播2天,每亩增加基本苗1-2万。

4.4 播后镇压

实行播后镇压能够提高小麦的抗旱、抗冻能力,对于秸秆还田地块、坷垃偏大地块要镇压到位。

5 及时进行查苗补种

小麦播种后,要及时查看墒情和出苗情况,对于砂礓黑土田块,在小麦播种后立即浇“蒙头”水,墒情适宜时搂划破土,辅助出苗。在小麦出苗后,对于有缺苗断垄的地块,要尽早进行补种,有利于小麦苗全、苗齐。

6 科学进行水肥管理

6.1 施肥原则

施用的肥料要达到NY/T394绿色食品肥料使用准则要求[12],在配方施肥的基础上,增施农家肥、有机肥,减少化肥的用量,增施磷、钾肥。

6.2 施肥比例

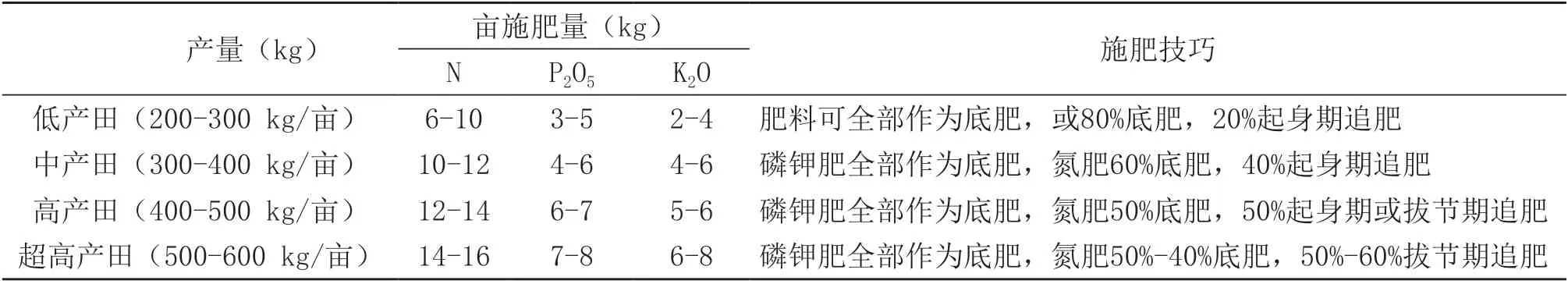

根据小麦的需肥规律,一般每生产100kg小麦籽粒需要吸收“N”3kg、“P2O5”1-1.5kg、“K2O”2-4kg,氮磷钾使用比例为3∶1∶3,具体施肥量详见表1。

6.3 施肥方法

一般亩施有机肥2 000-2 500公斤,提倡增施生物菌肥,一般亩施50-150公斤,增施少量微肥如锌肥、硫肥和硅肥等。对于中高产、土壤肥力高田块、分蘖成穗率高的品种,一般将50%-60%氮素化肥作为底肥,追肥比例可以增加到40%-50%。

6.4 采用绿色节水节肥栽培

采用地面软管微喷灌、空中支架微喷灌等微喷灌技术进行节水、节肥栽培,能够精确地控制灌水量和施肥量,显著提高水肥利用率[13],全生育期根据天气情况浇水3-5次,每次用水量为25-35 m3/亩。

6.5 适期浇好越冬水

对于一般壮苗麦田,当日平均气温下降到5℃左右(11月底至12月初)夜冻昼消时浇越冬水为最好,早浇气温偏高会促进生长,过晚会使地面结冰冻伤麦苗,要在麦田上大冻之前完成浇越冬水。对于群体偏小、地力差、长势较差、施肥不足的弱苗麦田,浇越冬水的时间提前到11月下旬,同时亩追尿素10公斤左右,以促进生长;浇越冬水要在晴天上午进行,浇水要浇透,水量不宜过大,以当天能够全部渗入土中为宜,切忌大水漫灌[3]。

7 病虫草害综合防治

7.1 主要病虫草害

小麦常见的虫害有:地下害虫(金针虫、蛴螬、蝼蛄、地老虎)、小麦红蜘蛛、小麦蚜虫、小麦吸浆虫等;常见的病害有:纹枯病、条锈病、赤霉病、白粉病、叶锈病等;常见杂草有:单子叶杂草和双子叶杂草。

7.2 防治原则

坚持“预防为主,综合防治”的基本原则[4],推广绿色防控技术,优先采用农业防治、物理防治和生物防治措施,配合使用化学防治措施。一是农业防治。在传统精选良种、培育壮苗、科学施肥的基础上,实施小麦与油菜、大蒜等轮作,减轻病虫危害程度。二是物理防治。安装频振式杀虫灯,诱杀麦田各种害虫,推广应用黄板诱蚜消灭麦蚜。三是生物防治。大力推广生物农药,严控高毒农药麦田防病治虫,推荐使用高效、低毒、低残留、绿色环保型农药(例如苏云金芽孢杆菌、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、灭幼脲3号、木霉菌、除虫菊素、烟碱、鱼藤酮等)防治麦田病虫害。四化学防治。农药使用应符合NY/T393绿色食品农药使用准则有关规定。选用三唑酮、烯唑醇、戊唑醇等高效低毒杀菌剂防治锈病、赤霉病、纹枯病等病害技术;选用吡虫啉、腚虫脒、辛硫磷等防治小麦蚜虫、麦蜘蛛、地下害虫等虫害技术;选用毒死蜱、辛硫磷配制毒土防治蛹期吸浆虫等,采用二甲四氯、氯氟比氧乙酸、炔草酯等符合规定的除草剂,在冬前或早春进行化学除草。

表1 不同地力水平的适宜施肥量

7.3 农药使用规范

一是根据农药的特性和有害生物的发生特点,在主要防治对象的防治适期,选择适当的施药方式。二是应按照农药产品标签或GB/T 8321和GB12475的规定使用农药,控制施药次数、施药剂量(或浓度)和安全间隔期。

7.4 农药残留要求

一是绿色食品生产中允许使用的农药,其残留量应不高于GB2763要求的残留量数值。二是在环境中长期残留的国家明令禁用农药,其残留量应符合GB2763的要求。三是其他农药的残留量不得超过0.01mg/kg,并应符合GB2763的要求[14]。

8 收获与贮运

8.1 适期机械化收获

一般在5月底至6月上旬,在小麦完熟初期、含水量15%-18%时,采用机械化作业收获小麦,并对小麦秸秆进行还田。在机收的过程中,要保证行进的速度为4-5千米/小时,小麦割茬高度小于10厘米,收割损失率小于2%,切断长度合格率≥95%,抛撒不均匀率≤20%,漏切率≤1.5%,秸秆切碎长度应小于8厘米,抛洒均匀[15]。

8.2 贮存与运输

小麦收获后,按NY/T658和NY/T1056的标准进行包装、贮存与运输[16-17]。