一体化背景下长三角区域流通业协同发展研究

罗获发

(嘉兴学院 浙江嘉兴 314001)

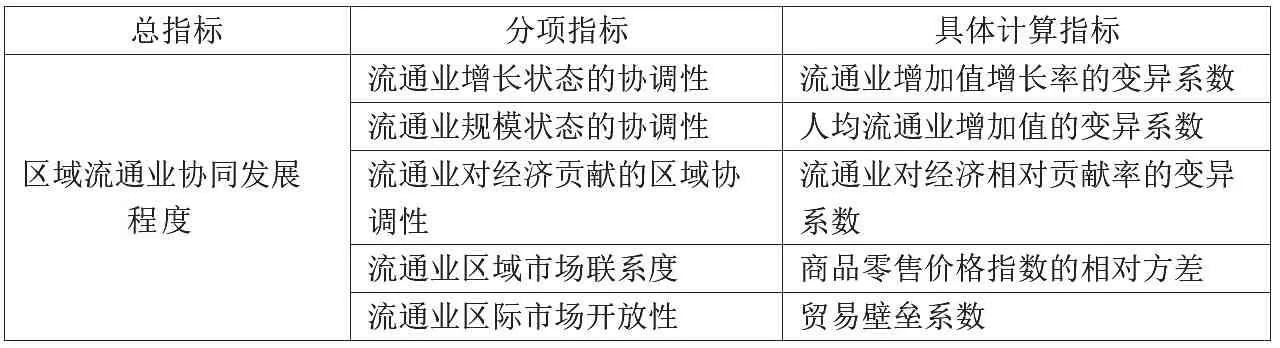

区域流通业协同发展评价指标体系的建立

将长三角看成一个区域系统,那么其流通业便是一个复杂的部门体系,区域内流通业协同发展是由多维的因素共同决定的。因此,对长三角区域流通业的协同发展进行评价,需科学选择协同发展程度的决定因素,构建可靠的评价指标体系。

通过参考赵娴(2017)、丁绮(2018)、曾蓼(2018)等学者的研究,本文认为区域流通业协同发展可以用五个维度来综合判定,包括成长协同、规模状态协同、贡献协同、市场协同和区际开放协同。成长协同,指代了区域之间流通业增长是否协调。长三角区域流通业协同发展,需要通过提高各地区之间的相互促进作用,使各地区的流通业保持持续增长,从而带动长三角流通业整体增长。若各地之间流通业增速差距较大,那么就较难起到相互依存作用,从而不利于整体增长。规模状态协同,指代了区域之间流通业的经济规模是否处于均衡相互协调的稳定性状态。贡献协同,指代了区域之间流通业增长对经济增长的贡献力度是否是协调的。市场协同,指代了区域流通市场间的关系是否紧密,是否处于市场资源联系和流动顺畅的状态。区际开放协同,指代了区域之间流通市场开放的相互协调程度,其反面即为区域间流通市场的分割程度。结合已有研究,本文构建区域流通业协同发展的评价指标体系如表1所示。

区域流通业协同发展指标计算模型

(一)流通业增长状态的协调性

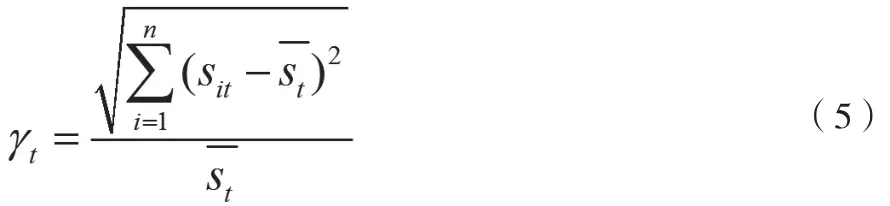

首先,计算流通业增加值增长率的变异系数,模型为:

其中,t为年份,β为流通业增加值增长率的变异系数,xi表示为i个地区的流通业增加值年度增长率,为t年各地区流通业增加值增长率的平均值。一般来说,β值越高,则说明区域之间流通业增长状态的相对差异性也越高,这对于区域流通业增长状态协调是负向的。反之,对区域间流通业增长状态协调是有利的。因此,需对变异系数取倒数值,才能正向反映区域间流通业增长状态的协调程度。于是构建流通业增长状态的协调性指数为:

其中,G(1)t为t年区域流通业增长状态的协调性指数。

(二)流通业规模状态的协调性

流通业规模状态的协调性,主要反映了区域之间流通业规模差距是否缩小不断趋同。首先计算人均流通业增加值的变异系数,模型为:

其中,G(2)t为t年区域流通业规模状态的协调性指数。

(三)流通业对经济贡献的区域协调性

流通业对经济贡献的变异系数表示为:

其中,γ表示流通业对经济贡献的变异系数,s为流通业对经济的贡献率,为流通业对经济贡献率的平均值。令:

那么,G(3)t即为流通业对经济贡献的区域协调性指数。s的计算公式如下:

其中,Y表示流通业增加值,GDP表示地区生产总值,ΔY和ΔGDP分别表示流通业增加值和地区生产总值的年增长量。

(四)流通业区域市场联系度

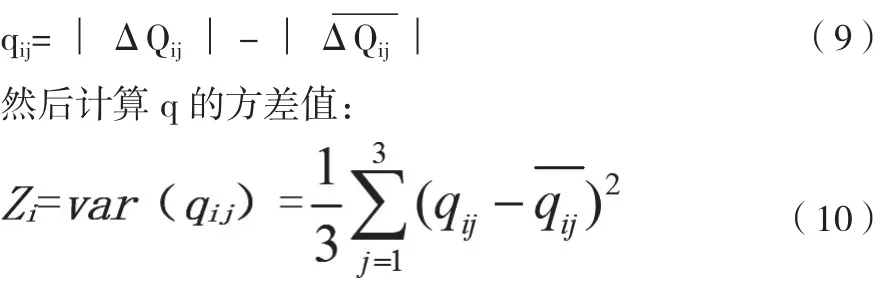

通过判断区域之间流通市场的价格差异,可以反映区域间商品的流动性,从而反映区域间流通市场的联系紧密度。用商品零售价格指数的相对方差来表示。设对于某个时期,i地区和j地区的商品零售价格分别为Pi和Pj,于是相对价格可表示为:

对于相对价格Q,求其一阶差分值│ΔQ│,取绝对值是为了避免差分值的符号改变。再求i地区相对于其他三个地区的相对价格差分值的平均值││ ,令:

相对价格的方差大小,可以表示为区域之间流通市场相对价格差异的程度。求其倒数值:

即可得到流通业区域市场联系度指数。对于任意时期t,根据i求取平均值,即可得到区域市场联系度综合指数G(4)it。

(五)流通业区际市场开放性

区域之间流通市场是否开放,是流通业协同发展的重要基础。而在现实中,地方保护主义的存在,会影响区域之间流通市场的互动交流,政府过度干预会引起区域流通市场的分割,从而制约区域之间流通业的协同发展。用贸易保护指数间接反映流通业区际市场开放程度,计算模型如下:

其中,M表示贸易保护指数,c表示流通业的政府财政支出额,Y表示流通业增加值。M越大,则表示政府对流通业发展的干预程度越高,因而地方保护主义也越强。取倒数值:

即可得到第i地区t年的流通市场开放性指数。对于任意时期t,根据i求取平均值,即可得到区域流通市场的综合开放性指数G(5)it。

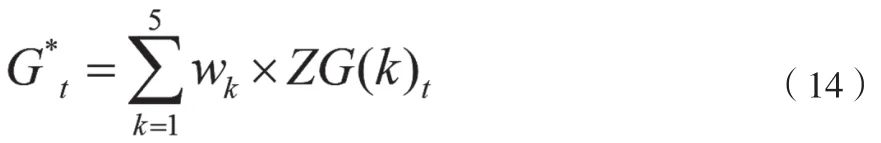

(六)协同发展综合评价方法

为了计算区域流通业协同发展综合水平,需根据上述五个指数G(i)(i=1,2,…,5)进行综合测算。目前较普遍的做法是合成指标法测算综合发展水平,本文采用作为方法之一的加权平均法,对长三角区域流通业协同发展综合水平测算。但是,这五个指数在量值上存在较大的差别,如果仅仅根据指标数值是难以进行直接合成的,因此首先对五个指标进行标准化处理,得到标准化后的指数ZG(k)(k=1,2,…,5)。

区域流通业协同发展综合水平的计算模型如下:

其中,G*t表示第t年区域流通业协同发展综合水平指数,wk表示第k个分项指数的权重值,权重可根据五个分项指标,用熵权法计算得到。

长三角流通业协同发展程度评价结果及分析

(一)样本数据确定

为了定量研究长三角区域流通业的协同发展水平,本文根据以上指标,采集了长三角三省一市(即江苏省、浙江省、安徽省、上海市)的省级面板数据,研究时序为2009-2018年。以上指标的数据来源于国家统计局网站、各省市统计年鉴和中经网统计数据库。

(二)协同发展分项指标评价

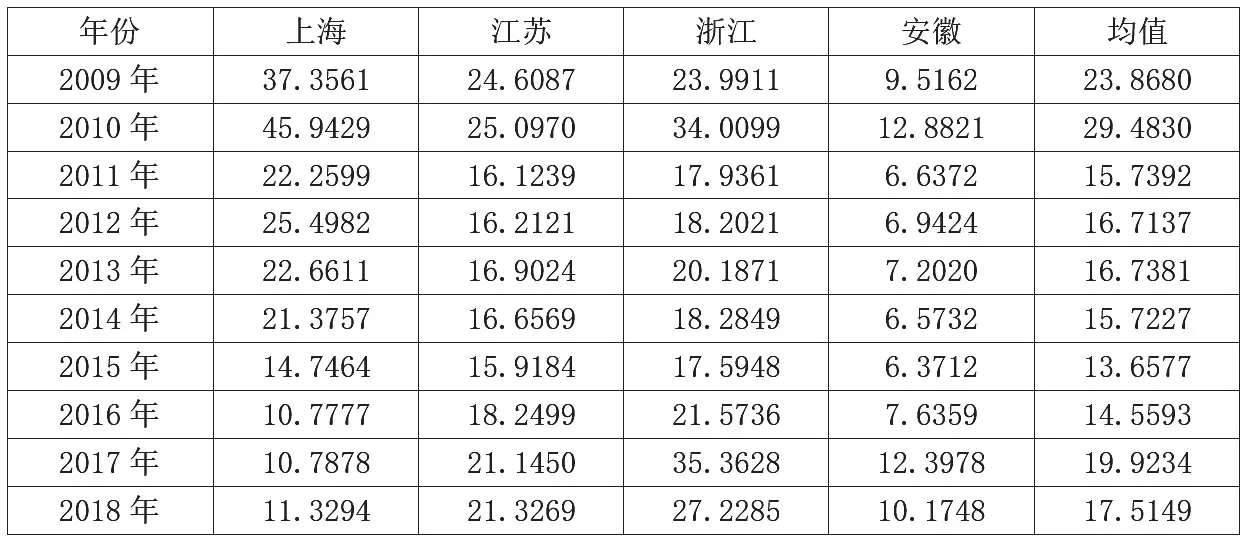

流通业增长状态的协调性。根据模型计算,得到2009-2018年长三角流通业增长状态的协调性综合指数,如表2所示。

表1 区域流通业协同发展评价指标体系

表2 长三角区域流通业增长状态协调性指数

表3 长三角区域流通业规模状态协调性指数

由结果可以发现,2009-2018年,长三角区域流通业增长状态的协调性指数经历了先不断下降,再有所上升,但近两年又小幅下降的变化态势。总体来看,长三角区域流通业增长状态的协调性是趋于弱化的,但是也呈现出一定波动,并不是非常稳定。从局部时段来看:从2009-2013年,长三角区域流通业增长状态的协调性指数是明显下降的,指数值从10.2120下降到了5.3008,表明这段时期长三角三省一市流通业增长状态的相对差距在不断扩大;从2013-2017年,流通业增长状态的协调性指数表现出不断上升态势,从5.3008提高至8.0272,三省一市流通业增长率的相对差距不断缩小,各地流通业的增长,也彼此产生了更多的相互引力;但在2017-2018年,协调性指数又呈现负向反弹,即三省一市流通业增长关系又有一定的偏离协同趋势。

表4 长三角流通业对经济贡献的协调性指数

表5 长三角流通业区域市场联系度指数

表6 长三角流通业区际市场开放性指数

表7 长三角区域流通业协同发展综合指数

流通业规模状态的协调性。表3是2009-2018年长三角流通业规模状态的协调性综合指数。可以看到,2009-2018年,长三角区域流通业规模状态的协调性指数基本上是呈逐年上升的。除了2015-2018年协调性指数有微弱的下滑外,总体上是有明显的上升趋势的,即长三角区域流通业规模是不断趋于协同的,地区间流通业规模的差距不断缩小。2018年长三角流通业规模状态的协调性综合指数较2009年提高了20.97%。虽然2009-2018年长三角区域流通业增长协调性总体是偏离协同状态的,但是三省一市流通业规模状态却又是区域协同的。由此可见,尽管长三角区域流通业增长率的相对差异是显现的,但是由于流通业规模效应发挥了一定的引力作用,促使区域之间流通业相互协调性不断增强。

流通业对经济贡献的区域协调性。表4是2009-2018年长三角流通业对经济贡献的协调性综合指数。我们可以发现,2009-2018年,长三角区域流通业规模状态的协调性指数呈现出“上升-下降-上升-下降-上升”波浪形的上升趋势。在2009-2015年,虽然其中有存在一年的下滑,但是总体上区域协调性指数是存在明显提升趋势的,尤其是2012-2015年基本呈现出直线上升趋势。由此可见,在这一时期长三角三省一市的流通业对经济增长贡献的差距是不断缩小的,流通业拉动经济增长的效应不断趋同。在2015-2016年,协调性指数又出现陡然下降,降幅为30.2%。但是2016-2018年,长三角区域流通业对经济贡献的区际协同关系又不断加深。

流通业区域市场联系度。表5是2009-2018年长三角流通业区域市场联系度指数。可以看出,2009-2018年,长三角流通业区域市场联系度指数虽然总体上有提高趋势,但是局部时期的波动态势也是非常明显的。在2009-2013年,该指数是逐年提升的,表明了这一时期长三角流通业的区际之间市场联系紧密程度不断提高。但是2013-2014年指数明显下滑,表明了期间区际流通市场联系紧密度有所下降。在2014-2018年期间,该指数基本上呈现出在一根水平轴的上下振动。从省市自身看,每个省市流通业市场与其他三个省市的联系紧密程度都呈现出明显的振动,但三省一市平均后的综合指数却并没有单个省市相应指数波动明显,这就说明了长三角各省市流通业市场关系存在一定的调和作用。

流通业区际市场开放性。表6给出了长三角流通业区际市场开放性指数结果。总体来看,长三角流通业的区际市场开放性并不是非常乐观,2009-2018年开放性指数有明显的下滑趋势。2009年长三角流通业区级市场开放性综合指数为23.8680,但到2018年该指数降至17.5149,下降了26.62%。从省市来看,浙江和安徽两省的流通业区际市场开放性总体上有所提高,江苏省呈现出先降后升的“U型”趋势,但是上海市流通业区际市场开放性却明显下降。由此可见,虽然在长三角一体化进程中,浙江、安徽等地不断强化区域合作,推动流通市场向外开放,但是上海市的相关政府部门对流通市场的贸易保护程度却有一定提高,于是在一定程度上加大了区域间流通市场分割。

(三)协同发展综合评价

基于式(14),最终计算得到由上述五个分项指数合成的流通业协同发展综合指数,结果如表7所示。

根据结果,发现2009-2018年长三角流通业协同发展综合指数总体上呈现出下滑趋势,最高点在2010年,指数值为0.2266,最低点在2014年,指数值为0.0963。由此可以表明,2009年以来长三角区域流通业的协同发展水平并没有表现出明显的提升态势,相反表现出弱化趋势。观察局部时序特征,发现协同发展水平呈现出“上升-下降-上升-下降”的“倒W型”特征,在2010-2013年、2016-2018年出现了明显下滑。按照这种趋势,未来几年长三角流通业的协同发展水平是否可以好转,仍存在较大的不确定性。

当前长三角区域的一体化是不断推进的,长三角一体化也已上升为国家战略,但是从流通业的发展角度来看,一体化发展不容乐观,三省一市之间流通业的协同发展程度总体还是处于下滑趋势。回顾前面五个分项指标,造成长三角区域流通业协同发展水平总体下滑的原因也是比较突出的,主要是在于两个方面:一是三省一市流通业增长率之间的协调性在下降。2009年以来四省市的流通业增加值增速都不断趋缓,但此过程中没有实现同步性的趋缓,相反,四省市之间增速变化的相对差异性较大。二是三省一市流通业区际市场开放性程度在下降,即市场分割程度有所提高。即使浙江和安徽流通业对外市场开放性在加强,但是上海市流通业发展的贸易保护程度却有所增加。作为长三角一体化的龙头核心,上海市流通业对外市场开放性的弱化,直接造成了长三角流通业整体开放性的下降。

研究结论与对策建议

通过对长三角三省一市流通业的协同发展水平测算发现:2009-2018年长三角四省市流通业的协同发展综合水平事实上呈现出下滑状态,四省市相互间流通业之间虽已建立起一定的产业联系,但是相互之间的协同效应仍没有得到有效显现,流通业一体化发展格局还没有全面形成。从协同发展的分项指标来看:流通业规模状态的协调性、流通业对经济贡献程度的区域协调性、区域市场联系紧密度三项指标都表现出强化提升趋势,但是流通业增长状态的协调性和区际市场的开放性总体上处于下滑趋势,不利于长三角流通业整体协同水平的提升。

由此,可以认为当前长三角流通业协同发展的不稳定性较大,且近两年协同发展水平下滑的现状仍然不容小觑。为加快推进长三角区域流通业协同发展,本文提出以下对策建议:第一,应持续稳定各地流通业增长,不断形成区域稳定协调增长的良好格局。建议围绕长三角一体化国家战略,制定长三角流通业协同发展的相关规划,以长三角一体化的视角,明确长三角流通业发展的总体产业定位、发展重点和区域布局。第二,完善城际之间基础设施网络体系,提升长三角区域互联互通水平。与我国其他区域比较,长三角的交通基础设施是比较发达的,但为了强化流通业区域协同,应进一步完善基础设施体系,特别是要加强城际的基础设施建设,为城际间物流互通、流通市场衔接提供基础支撑。第三,强化省际开放联动,建设统一的流通市场体系。地方政府要强化合作沟通,从长三角一体化出发,不断消除阻碍资源要素有序流动的壁垒性政策,按照市场化原则,协调地方政府之间、政府与流通市场、政府与流通企业主体之间的利益,构建区域性的利益协调机制。在此过程中,上海市作为长三角一体化的核心龙头,应突出发挥流通业协同发展的核心作用,其他三地要强化承接,形成梯度式的一体化发展格局。