美国页岩气技术代际特征及成功因素分析

王世秋,卫永刚,王国庆,冯玉宝

(1.中国石化胜利油田分公司海洋采油厂,山东东营 257237;2.中国石化胜利油田分公司经济开发研究院,山东东营 257000)

近年来,我国页岩油气发展迅速,特别是中国石化涪陵页岩气田,通过加强技术和管理创新,形成了页岩气藏开发的五大技术体系。低油价下,美国油企实现了页岩油气革命的成功。深入分析美国页岩气技术的发展历程,客观认识我国与美国页岩气开发技术间的差距及不足,对国内油气田企业研究制定配套发展策略,促进页岩油气开发具有重要现实意义。

1 美国页岩气技术代际特征及与涪陵页岩气开发技术对比

美国是世界上最早进行页岩气资源勘探开发的国家,通过多年来持续不断创新研发,进入21世纪,以钻井和压裂技术为代表的页岩气开发技术实现突破性进展,推动了页岩气开发规模爆炸式扩张。据美国能源情报署统计,自2001-2018年,美国页岩气产量由140亿立方米增至5 760亿立方米,增长了40倍以上。2008-2018年,页岩气开采成本从早期的4 ~6 美元/千立方英尺降至 3美元/千立方英尺,致密油盈亏平衡价格从前期的70~90美元/桶降至30~40美元/桶。随着页岩油气产量不断增长,美国已由本世纪初年进口量超过1 000亿立方米的天然气净进口国,2017年转变为天然气净出口国,预计2022年将成为原油净出口国,对世界油气秩序和地缘政治格局产生深刻影响。

1.1 美国页岩气“三代”技术发展历程

本世纪初以来,按照产量规模可将美国页岩气发展分为3个阶段,第一阶段2001-2010年,产量规模由140 亿立方米增至1 000 亿立方米以上;第二阶段2010-2015 年,产量规模由1 000 亿立方米增至3 000 亿立方米以上;第三阶段2015 年至今,产量规模由3 000多亿立方米增至5 000亿 立方米以上。在不同发展阶段,开发技术既有继承发展的特点,也有创新发展的特征,其创新发展标志可作为代际划分的依据。

1)页岩气开发“一代”技术主要包括水平钻井、大型水力压裂、重复压裂、同步压裂等技术系列。2002年以前,美国页岩气开发以垂直井为主,采取凝胶或泡沫压裂技术,成本较高、效果较差。2003年,戴文能源公司在美国政府的持续资助下,将随钻测井设备技术应用到页岩气水平井开发,在巴肯的7 口页岩气试验水平井取得了巨大成功,拉开了页岩气水平井开发的序幕。2005年以后,大型水力压裂、重复压裂等技术使最终采收率增加8%~10%,可采储量提高近60%,特别是2006年,同步压裂技术开始实施,增产效果明显[2]。到2010年,美国页岩气钻井水平段达到1 500 米,钻井周期30 天左右,多级压裂段数达到16段,压裂效率达到4段/日,相关技术的发展对解放储层、增加产量效果极其显著[1]。

2)页岩气“二代”技术主要包括水平井规模化应用、多级分段压裂、压裂完井检测技术和“井工厂”模式等。资料显示,2014 年美国独立石油公司的钻井水平段达2 000米以上,压裂段数达到30段,压裂效率达到8段/日,促使页岩气产量呈指数型增长。巴肯页岩区带90%的钻井采用“井工厂”模式,每个平台可实现钻井12 ~16 口。斯伦贝谢和贝克休斯公司推出的高造斜率旋转导向钻井系统,实现了16口水平井“造斜段+水平段”的一趟钻,平均钻井周期降低40%以上。在这一时期,多级分段压裂一般压裂级数为20 ~30级,压裂间距20~30米,极大地延伸了页岩气的开采范围[3]。微裂缝综合监测技术的出现,为监测、指导、评价页岩气藏压裂增产效果提供了利器。

3)页岩气“三代”技术主要标志为“长水平井+超级压裂”技术和多功能测井系统。2014年以来,以美国先锋页岩气公司为代表的油气企业在压裂技术上取得了新突破,水平井平均压裂段间距从73 米降至30 米,簇间距从18 米减小至4.6 米,依靠技术突破实现了单井产量大幅增长,折算桶油操作成本降低9 美元、生产成本降至30美元。同期,页岩油气水平井的水平段长度达到 3 000~5 000米,新钻井水平段长度大于2 400米的井数占比超过40%,美国巴肯和二叠盆地的数量甚至超过70%。超级压裂技术的压裂强度也在增加,压裂段数能达到80段,日压裂段数达到18段。另外,多功能测井系统的应用推动了测井技术迈向智能化进程,大幅度提高了数据采集速度。

1.2 美国页岩气“三代”技术与涪陵页岩气技术对比

涪陵页岩气田是我国首个大型页岩气田。涪陵页岩气公司针对地面地下环境复杂,页岩易垮塌等开发难题,加强技术和管理创新,形成了页岩气藏综合评价、水平井组优快钻井、长水平井分段压裂试气、试采开发配套、绿色开发等五大技术体系,对我国页岩气勘探开发起到了明显的示范效应[5]。

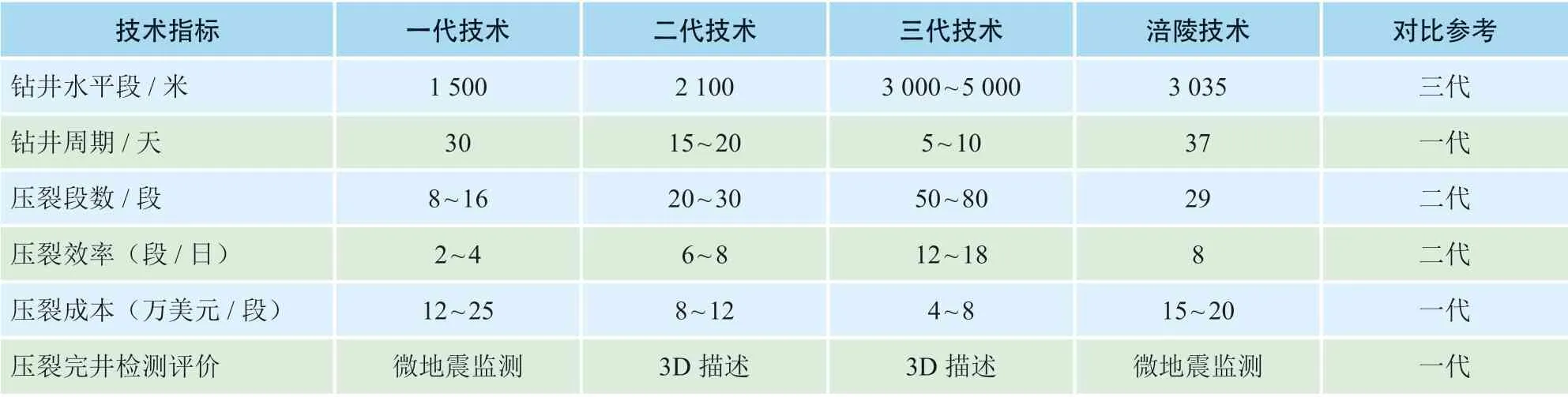

通过资料分析,选取水平井水平段长度、钻井周期、压裂段数、压裂效率、压裂成本等页岩气开发的六项指标,将美国页岩气“一代”“二代”“三代”技术与涪陵页岩气开发技术对比(见表1)。由于国内外页岩气田的地面环境、地质条件、开发技术需求等差异大,因此页岩气勘探开发的技术指标不具有完全可比性,仅作为参考。

对比情况表明,一是少数技术“并跑”。在水平井钻井长度、钻井速度等方面,美国钻井水平段达到3 000 米以上,涪陵钻井水平段已达到 3 000多米(目前钻井大多应用斯伦贝谢钻头旋转导向系统技术),钻井速度已达到13米/小时,基本达到美国第三代技术水平。二是部分技术“跟跑”。在水力压裂段数、压裂效率等方面,涪陵页岩气单井压裂段数达到29 段,压裂效率8 段/日,已达到美国页岩气开发的第二代技术水平。三是个别技术落后。在钻头旋转导向系统技术、压裂完井检测评价系统等方面,目前仅斯伦贝谢、贝克休斯等大型油气服务公司拥有完整的旋转导向系统技术,代表了当今世界钻井技术发展的最高水平。国内自主研发的随钻导向系统在成熟区块已具有较强的性价比优势[4]。在压裂完井检测评价技术方面,涪陵页岩气公司已开展了微地震监测技术,目前还处于起步研究阶段,相当于美国第一代技术水平。

表1 美国页岩气三代技术与我国涪陵技术现状对比

2 美国页岩气革命成功的关键因素及启示

美国页岩气革命的成功,与美国得天独厚的页岩气资源条件、政府产业政策的推动、地面输气设施的完善配套以及高度发达的市场化环境等客观条件和外部因素密切相关,更为重要的是,美国油气企业围绕技术突破持续推动原始创新、协同创新和产业化合作创新,最终实现了关键技术的突破和商业化应用,相关做法值得学习借鉴。

1)保持研发投入强度并高度重视前瞻性项目投入,是催生原始创新的重要保障。保持合理的研发投入强度(研发费用占营业收入的比重),是国际石油公司推动技术创新、赢得竞争优势的共性做法。资料显示,即使在油价暴跌期间,国际先进石油企业仍保持了研发投入强度稳中有升(2015年,埃克森美孚、壳牌、雪佛龙、康菲等石油企业在严格控制成本费用的同时,研发投入强度平均为0.5%,同比上升了0.15 个百分点)。正是依靠稳定的研发费用支持,埃克森美孚在20世纪90年代末实现了三维地震技术、水平井技术的突破和规模应用,使单位勘探成本下降了近50%;2008年后实现了多级压裂、盐下地层成像等技术的突破,大幅提高了勘探开发的效率和效益。在研发项目的选择上,将前瞻性技术摆在重要位置,雪佛龙公司早在1999年就设立了风险技术投资公司,每年投入约2 500 万美元前瞻性技术风险创业,促进了新技术的革新与应用;壳牌公司则启动了“游戏变革者计划”,面向公司内外征集具有“奇思妙想”的创意,并为有价值的新颖创意项目提供经费支持和商业技术指导,壳牌创意项目产生了公司40%的核心研发项目和30%的新创企业。

当前,国家大力实施创新驱动战略,实行了科研费用加计扣除等一系列鼓励政策,为油气企业推动科技创新创业提供了有利条件。鉴于以上情况,有必要以创新驱动战略为引领,进一步完善技术创新和成果转化的相关政策,以提高勘探开发效率和降本增效为目标持续推进科研攻关,加快技术创新特别是原始创新的步伐,使之成为油田高质量发展的利器。

2)注重企业之间、企业与研究机构之间的技术交流,是推动协同创新的重要举措。美国页岩气技术的突破多来源于中小独立石油公司(目前美国境内拥有6 000多家独立石油公司),同时,由美国政府资助的非盈利性研究机构在水平井钻井、水平井多段压裂等方面也做出了重要贡献,大型石油企业通过兼并收购中小公司、加强与非盈 利性研究机构合作等方式推动了规模化应用。在 一定程度上,美国页岩气革命是技术协作的产物。

近年来,国内油气企业不断加强技术创新和勘探开发力度,在勘探开发上取得了一系列新的进展和突破。特别是2019年以来,中国石油大港油田在官东区域页岩油勘探取得突破,已形成亿吨级增储阵地;中国海油在渤中区域天然气勘探获得重大成果,在以原油为主的渤海湾盆地发现了储量规模1 000亿立方米的大型气田。针对以上情况,国内各油田企业有必要在坚持自主创新的同时,加强与兄弟企业以及外部研究机构的合作,通过引进吸收、取长补短,共同推动关键技术突破,实现合作发展。

3)加强油公司与油服公司的战略联盟,是实现产业化创新的重要途径。在国际石油市场,油服公司既是油公司的服务者,也是技术创新的重要推动者,从页岩气开发领域来看,目前钻头旋转导向技术、压裂完井检测评价技术等顶尖技术是由斯伦贝谢、贝克休斯等大型油服公司所掌握。围绕提高勘探开发的效率和效益,国际油公司与油服公司通过建立战略联盟等新型发展模式,共享收益、共担风险,对包括页岩气在内的油气资源高效开发产生了重要推动作用。

针对国内油田资源品位变差、持续稳产难度增大的实际,有必要借鉴国外油公司与油服公司建立战略联盟的做法,深化油田公司和工程公司合作,经验分享、交叉研究,形成合作创新、共同发展的新局面。

3 结语

石油企业之间的竞争重要的是技术实力与管理能力的竞争,先进技术的集成和综合应用可大大提高勘探开发效益。我国具有丰富的页岩油气储量,涪陵页岩气田通过技术与经济、管理创新,取得了钻井提速、施工效率提升、工程成本下降的显著效应,对国内页岩气勘探开发起到了明显的示范效应。但整体看,我国页岩油气等难动用储量开发技术仍存在较大的差距,借鉴美国等石油公司在页岩气田开发管理的主要做法,建议加强油气田开发科技规划建设,加强与国内外具有技术优势的石油公司、工程服务公司的合作,灵活运用各种资源,强化科技组织管理,促进技术创新和成果转化能力,为油田高效勘探效益开发奠定基础。