一生挚爱 为孩子

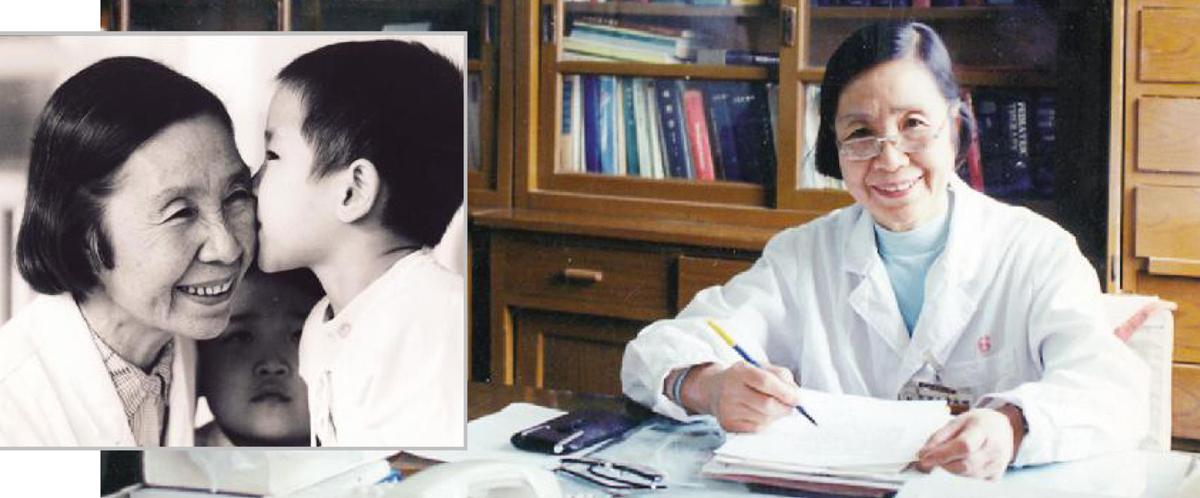

胡亚美,中国儿科首位工程院院士,儿科医学事业奠基人之一,曾任北京儿童医院院长、名誉院长。她从医近60年,开创了我国儿童血液肿瘤学,造福万千血液病儿童,而她最广为人知的医学成就,是完善了我国儿童白血病治疗方案,将这一病症从不治之症名单中“踢出”。遗憾的是,就在2019年10月3日,这位将毕生奉献给孩子的“儿童守护神”因病医治无效,在京逝世,享年95岁。

年过半百立下宏愿,誓要攻克白血病

1923年,她出生在一个富裕家庭,她从小热爱文学,小小年纪就阅读了大量中外名著,而对她影响最大的却是安徒生所创作的一篇童话故事—一《卖火柴的小女孩》。这让胡亚美对社会弱者产生了深深的同情。她身子弱,经常因生病到医院去,看到大夫们解除病痛的神奇能力,回想书里可怜的小女孩,她的心荡漾起来:成为医生!那样就能帮助弱者,救死扶伤了!1941年,成绩优异的胡亚美如愿考取了燕京大学医学预科系,但面对积贫积弱、饱受日本帝国主义侵略的祖国,她却倍感无力,在苦闷与彷徨中,她找到了中国共产党,并于1946站在了鲜红的党旗下。1947年,胡亚美大学毕业,来到我国现代儿科医学奠基人诸福棠院士创办的北平私立儿童医院工作,北平私立儿童医院也就是如今首都医科大学附属北京兒童医院的前身,在那里,她一待就是一辈子。32岁那年,胡亚美担任儿童医院内科副主任,主攻小儿血液病。丰富的临床实践中,她掌握了扎实的基本功。取得了一个又一个的成绩。

1976年,胡亚美53岁,这年,她已在北京儿童医院工作近20个年头,也是她从医的第28年。

一天,她无意阅读的一份叫做《北京市1974-1976年儿童健康调查报告》的文件,这份文件改变了她的一生。调查中显示:城市儿童死亡的主要原因已不再是各种传染病和营养不良,而主要是恶性肿瘤。在1-5岁儿童的各种死亡原因之中,恶性肿瘤占第2位;到5-15岁则跃居第1位,其中血癌,即白血病,又占恶性肿瘤的1/3。看到这个数据,胡亚美极感震动,小儿恶性肿瘤竟然成为了危害儿童生命的主要病因之一!的确,白血病在当时的中国是一种绝症。白血病是血液与造血系统的恶性肿瘤。

胡亚美明白,儿童白血病若不治疗,那就将是百分之百的死亡!但是,此时国内尚无一例治疗小儿白血病的成功经验报道,要攻克它,注定是一条漫长的荆棘之路。回头来看,自己在儿童血液病领域早已功成名就,到了快退休的年纪,完全可以慢下来,过得轻松安逸些,若是去攻克,也许仅一次的人生再也不会有属于自己的时间了,要不要挺身而出?仅一瞬间的犹豫,她心里就有了答案:晚年的欢愉与孩子们的生命没有可比性,她作为儿科医生,什么威胁孩子健康严重,就应该去攻什么,而且还要尽快,马上!至此,向血癌“宣战”,成为了胡亚美从医生涯中最重要的科研方向。

但是,此时中国医学界对白血病还很陌生,更没有人敢去专门研究它。1977年,胡亚美组织成立了血液专业组,借鉴国外资料,利用仅有的几种抗癌药物,开始了艰苦攻关。

发达国家通常采用化学药物和多药联合的方法治疗白皿病,而胡亚美他们遇到的第一个难题是我国儿童身体状况与外国孩子不同,难以耐受大剂量化学药物,可是药物剂量不足叉不能有效控制病情。为了解决这个问题,她与国外联系,用每一次外宾来华访问的机会,索取国外资料,求助抗癌药物,经过长期东奔西走的积淀,她创造了一种针对中国白血病孩子化疗方案的表格,俗称“大表”,这种“大表”能清晰呈现每一个孩子的症状和用药后的情况,并及时更改治疗措施。在胡亚美的努力下,许多接受治疗的患儿都有明显的好转,这让大伙增强了信心。至今在儿童白血病的治疗中,仍发挥着巨大的作用。

为争得患病痊愈的孩子上学的权利怒怼大学校长

如今,在北京儿童医院档案室内,尘封着一个满载着治疗艰辛历程的资料本子。这份档案叫做《白血病年代登记本》,1976年开始,白血病儿童的信息都被记录在这个小本子上,一开始,一年只有几个儿童就诊,逐渐变成十几个,二十几个,几十个。过世的孩子就画一个红三角,头几年,本子上有很多红三角,慢慢的,红三角越来越少。

可以看出,经过时间的推移,这场与死神抗击的战役已经渐渐明朗。经过胡亚美和团队二十多年的不懈努力,北京儿童医院小儿急性淋巴细胞白血病的5年无病生存率已经达到百分之74.4%,达到世界先进水平,为全国甚至世界瞩目。

一切都在向好发展,但此时,一个意外降临了,这个意外,给了胡亚美当头一棒。

事情发生在20世纪80年代末,一种治疗儿童白血病国产药物突然全国断货,这种药物在白皿病的治疗中非常重要,治疗过程从开始到最后都不能缺,尤其是在后面的维持阶段,几乎天天要吃。如果说这个药断货了的话,那儿童白血病治疗肯定是前功尽弃,后面是绝大部分都要复发的。

这关系到多少白血病儿童的生命啊!胡亚美没有气馁,她四处奔走,写信求援,在药厂,她还拿出我国白血病儿童发病率的统计资料、在痛苦中挣扎的患儿照片,给药厂的领导和职工看,讲述着一个个孩子的故事。

见到这些,药厂职工淌下了热泪。很快,白血病儿童们终于迎来了希望的曙光,在胡亚美的努力下,在国家的重视下,拨入专款购进设备,确保了抗癌药品源源不断运进儿童医院。

在儿童医院的档案室里,我们发现了几百封走出医院、回归社会的孩子写给胡亚美的信,来自全国各个省份、城市、院校、公司,有的孩子看起来刚学会写字不久,时不时蹦出几个错别字,而有的已经为人父母。胡亚美将这些信视若珍宝,小心翼翼地收藏,保留至今。而这些资料,打开了一段深刻的回忆。

为了记住每个孩子的具体情况,方便出院后的追踪,她给孩子写信,一写就是上百封,在信中,她会详细询问孩子的体重、身体情况,而收到信的孩子,经常会回以自己的照片。

胡亚美将这些相片全部收藏了起来,她标注孩子的名字和信息,年年对比,时时写信追踪,除此之外,她还把每一个长大的患儿考上的学校、从事的职业一一记录下来,有的孩子已经回到社会中,从事工人、会计、司机工作,也有的孩子考上大学,在医疗领域深造。

这天,一个曾经治愈了的孩子找到胡亚美,询问能否为他开一份证明。胡亚美疑惑了,什么证明?而孩子接下来的话彻底激怒了她。

原来,这名已经康复的孩子今年刚刚考上医学院,本来欢天喜地的一家人却在入学时遇到了困难,学校拒收他!还刁难他说,除非开一份证明,证明他的白血病已经好了,否则就不给他注册入学。

胡亚美愤怒了,一个医学院,却连白血病能治愈都不清楚?她抓起电话就给学校的校长打过去,为这个孩子进行了激烈的申辩。最终学校被说的哑口无言,孩子的学业前程保住了。

个别血液病的孩子,有时会遭遇被人另眼相看的境遇,这些孩子表面不在乎,其实心里都难受,但胡奶奶却说过:“不是我偏心眼,我的患者孩子比正常的孩子还好,因为他们都经过痛苦的磨炼,他们是在磨难中成长的孩子!”

胡奶奶对待病人一直一视同仁,她的行动已经不止是在病症上帮助他们了,她是在帮他们疗心啊!

在家人的眼中她不会生活,为了患者付出无怨无悔

在胡亚美的追思會上,她的女儿解虹也来到了现场,听到大家讲述着自己母亲的故事,她流泪了。今天,我们有幸采访到了她,当谈到母亲和自己的童年,解虹道出了一个缺乏母爱的家庭的苦楚:“我们从来都是跟着保姆,妈妈基本上就不管我们,我那时候拉了三天稀,我妈妈都没说看一看拉的是什么情况,全是我爸爸带我们,后来我弟弟的那俩孩子开家长会,也是我爸爸去。”

随着来看病的越来越多了,门诊装不下了,病人们就开始纷纷挤到胡亚美家中,儿童医院还专门为胡亚美在家中安了内线,用女儿的话说,就像公共电话。经常,只要胡亚美一下班,病人和家属们就摸准时间,一进门,电话声就准时响起,敲门声一波接着一波,病人上门,一问就是半个小时一个小时,饭菜都凉了,这让家里人有些不乐意了。

胡亚美女儿说:“那时候我的孩子一岁多,病人都在我们家看病,我说这会不会传染,你把病人带到家里来,会传染给我们,我妈就总是说,那有什么关系啊。因为我妈妈她就是一个只会工作的人,她不会生活。”

面对家人的埋怨,胡亚美只能一遍遍耐心地解释着:“他们在医院找不到我,他们只要需要我,我就给他们看,你们不用害怕,打开窗户多通通风就行啦!”

为了患者,她承受了太多,如今,很多人都知道,胡亚美手腕的浅表静脉上有一道道斑痕,那是当年为了给孩子们预防麻疹,她经常从自己身上抽血,注射到孩子身上形成的。

提起此事,胡亚美笑着说:“我是儿科医生,经常接触各种传染病,所以我身体里面的抗体比较多,我的血是孩子们最好的疫苗。”

那时候有的家长血型配不上,又没钱买血,所以只要孩子血型与胡亚美相同,就抽她的血。有时150毫升,有时200毫升,抽完了她就继续工作。胡亚美经常对人说:“当医生虽然很苦,但有时经过一夜的抢救,凌晨看到孩子苏醒过来,睁开眼叫我一声阿姨或奶奶时,我就会觉得世界上最幸福的人就是我。”

1981年,有个9岁的女孩被确诊急性淋巴白血病,在胡亚美的精心治疗下转危为安,之后一直健康的生活着,1996年,这位26岁的女士产下一对双胞胎,虽然已过15年,但她却立即想起了自己的救命恩人,拨通了她的电话,听到这个喜讯,胡亚美带着礼物驱车近百里去看望她。从此,她与这个家庭建立了长久的联系,并常常探望他们。

近60年的临床工作中,胡亚美积累了丰富的经验,经她诊治过的病人,有的已做了爷爷奶奶,他们的子孙又成了胡亚美的病人。在胡亚美的脑子里装满了各种病例,可以说是一本最全的儿科学。她说,要把自己的经验和知识传给年轻一代,逢年过节,只要有学生带着孩子去她家,她都会笑着对孩子说:“以后你们长大要学医啊,要当医生!”

在北京儿童医院血液肿瘤中心,我们见到了胡亚美所创立的白血病诊治团队大交班的忙碌景象。这其中,有许多人都是受到胡亚美的影响才选择了这里,甚至还有她曾经的病患长大从医后,又回到小时候与病魔抗争的病房。胡亚美对孩子的爱,就像一种传承,如今,流淌在了学生们的身体里,一代又一代,永远延续。

随着时间流逝,胡亚美的身体在衰老中逐渐虚弱,遭遇疾病的侵蚀。她表情逐渐木讷、失去微笑,这时候的她思维已经不清晰了。但是,每当有年轻人或孩子来家里做客,她总是会紧紧盯着,嘴里反复喃喃着:“来吧,来儿童医院工作,一定要来啊。”

家人笑她说:“人家都不是学医的!怎么过去工作呢?”但她仿佛没听见一般,还是重复着那几句话。这几乎也了胡亚美人生最后几年唯一能说出来的话。

2019年10月3日17点7分,胡亚美永远闭上了双眼,这位一生只为孩子、为我国儿科医学奉献的老人,将遗体捐献给了首都医科大学,用她此生最后一丝力量,为医学研究做出自己的贡献。曾经有一个病人,将万千语言,写成了一首诗,寄给她:“高飞的群鸟,虽然难耐厄运降临,却划破天空的孤寂,即使只是单调的长鸣。与您相逢,得一生关照。”

本报特约记者马丽根据《档案》

提供资料编辑整理

该节目每周一、周二BTV北京22:10播出