基于生态语言学视角的汉语习得理论思考

李代鹏 李红萍 刘 健

(云南民族大学,中国 昆明 650031)

一、引 言

认知语言学理论以经验主义为基础,研究第二语言学习者的认知机制对其学习过程的影响。社会文化理论强调社会文化环境对学习者所产生的作用,研究第二语言学习的社会化过程。复杂动态理论采用复杂性,动态性,非线性,重视初始条件,反馈敏感性,自组织性等观点来审视第二语言教学,主张第二语言教学领域的非线性研究范式。后方法理论以特殊性,实践性与可能性的原则,主张第二语言教师应摆脱方法与理论的束缚而直接探索课堂。而作为生态学与语言学结合而成的生态语言学,则强调教学参与者与环境之间的互动,环境的可提供性,教学参与者的可提供性以及第二语言习得的突现性。基于这样的现实,本文将从生态语言学所强调的特点出发,对汉语教学中的可理解性输入假说,可理解性输出假说与互动假说进行考察,并据此发展出一个使之进行良性互补的理论模型。

二、 研究现状

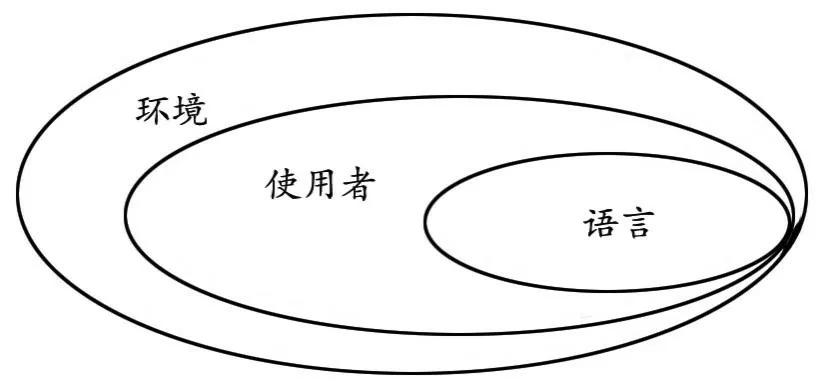

最早使用生态语言学这一概念的是Haugen(1972:55), 其将生态语言学定义为“研究特定语言与所处环境之间的交互关系。”由此可见,生态语言学所强调的要素有三个:语言、环境、交互。在这一理论视角下,第二语言习得可以解释为学习参与者与环境的互动。如图一所示。

图一 第二语言习得与生态环境之间的关系

语言在使用者(教师、学习者)与环境(课堂环境与课外环境)的互动中得以形成和发展。第二语言学习并不是一个自发的独立发展过程,而是参与者在特定环境中共同合作的结果。因此,语言的形式无法向我们提供学习者发展层次的全景图,只有从形式与意义相结合的范畴,才能获得关于第二语言学习的真实理解。为此,Krasmatch(2002)、Leather & Van Dam(2003)、Van Lier(2003)等人基于社会文化理论的视角,将第二语言习得视作一种突生现象,这种突生现象由环境所提供的可用性触发,并在很大程度上依赖于学习者对这些可提供性的理解与他们积极参与的意愿。为此,他们认为在第二语言教学以及研究中,应该采用对话式的观点,这是因为:(1)在对话中,个人的、情景的和文化的因素才得以融合。(2)在对话中,各元素之间的内部连接性,相互作用性和互动性才得以体现。(3)对话为社会文化与语言多样性的创新和维持提供了孕育的土壤。(4)对话为我们发现自己的潜力提供了可能性,使得我们可以改变自己所处的环境,并最终改变自己。在他们的观点中,对话已经不仅仅只是人们用于传达信息的交际手段,而变成了窥视学习者内心的窗口,只有从这一窗口中,我们才可以获得学习者关于第二语言学习的特殊理解,获悉学习者的认知结构、认知技能和精神发展的情况。

关于生态语言学所研究的主要领域,Steffensen & Fill(2014)将其概括为四类:(1)语言作为一种符号生态存在。主要研究语言在某些区域或社会机构中的共存现象,即语言的多样性问题。(2)语言作为一种自然生态存在。主要研究语言是如何与生态系统相关联的,即语言与环境的交互性。(3)语言作为一种社会文化生态存在。主要研究语言与社会文化因素的相关性,即语言的社会化过程。(4)语言作为一种认知生态存在。主要研究语言的生成,即语言习得的认知过程。生态语言学所研究的四个领域,与第二语言教学领域有密切关联的是:语言作为一种自然生态,研究语言与环境的互动,实质上就是第二语言学习者在特定环境中使用语言的过程。语言作为一种社会文化生态,研究社会化因素对第二语言学习者的影响。语言作为一种认知生态,研究第二语言学习者的认知结构与认知过程。

显而易见,生态语言学为第二语言教学的研究提供了一个综合性的框架,这一框架良好地融合了认知语言学与社会文化理论的元素,强调了第二语言学习的突现性以及环境的可提供性,为第二语言教学的研究打开了新的视域。

在国内的外语教学界,关于生态语言学的研究已经受到了重视,主要的研究有:范俊军(2005)、张舒(2005)、王晋军(2007)、王家和(2008)、沈映梅(2007,2008)、杨虹(2009)、吴文,李森(2009)、吴文(2011)、杨永祥(2012)、马瑞娟(2013)、张艳密(2014)、曹妙丽(2015)、何湘君(2015)、张梦娟(2015)、蔡晨(2016)、曹佳,赵宁(2016)、何芳芝(2016)、马蓉(2016)。

马蓉(2016)、何湘君(2015)、张艳密(2014)、王家和(2008)等人从宏观、中观与微观三个层面分析了大学英语教学所涵盖的生态环境,认为大学英语应摒弃传统的工具性观点和以形式为中心的教学方式,应该强调大学英语教学的人文性,并向以内容为中心的教学方向转变。对于对外汉语教学来说,他们的观点也非常具有启发性,因为对外汉语教学界一直强调“工具性”是本学科的学科性质,而忽略了人文性的重要性。曹妙丽(2015)从生态语言学的角度,提出了高校英语教学所存在的困境,包括师资力量的短缺,学习者英语水平的参差不齐和教学模式的单一等。在此基础之上,作者发展出了相应的解决策略,包括教师应完善自身的知识体系,转变教学理念,优化教学环境等。

在微观研究方面,曹佳、赵宁(2016)分析了大学英语隐性课程的优点与弊端,认为在生态语言学的视角下,大学英语的隐性课程应该坚持隐性教学的互动观,加强对不同的社会语言文化的研究。在英语教学模式的研究方面,马瑞娟(2013)从生态语言学与动态系统理论相结合的视角出发,对大学英语教学的模式进行了探索,认为大学英语教学模式应该是生态和动态的,并描述了该种英语教学模式所具备的特征(开放、互动、平衡、多样、非线性)与实现该模式的主要策略(设定合理的教学目标,教学内容的开放、动态与多样,教学方式的多样与评价方式的多元)。其以综合性的方法概述了大学英语教学模式所应具备的生态性与动态性。但如何具体地体现生态性,张梦娟(2015)、杨永祥(2012)的研究更具启发性。为了使大学英语教学模式具备生态性,他们认为教师应该从以下几个方面努力:(1)教学内容的生态化。(2)教学目的的生态化。(3)教学方式的生态化。(4)教学理念的生态化。(5)教学测试的生态化。为了更好地实现大学英语教学模式的生态化,何芳芝(2016)从课堂教学设计的角度,指出了实现英语生态教学的途径:(1)教学目标方面,应从“语言知识”向“综合能力”转变。(2)教学内容应从狭隘的语言结构知识向文化知识方面转变。(3)教学方法应体现“因材施教”的理念。(4)教学评价应关注学生的潜能发展。从上述几位作者的研究中,我们可以看出:他们的探索都是局限于教学目标,教学内容,教学方式与教学评估方面,但关于如何具体的去实施却都缺乏系统性的方案。

为了更好地实施生态英语教学,蔡晨(2016)提出了“生态语法”这一概念,指出“它不仅关注语言表层的结构分析,更强调对语言做一种深层次的生态分析,从而强调通过语言的手段来促进人与生态环境的自然和谐。”以此观念为指导,作者通过问卷调查和教案分析的方法研究了八名大学英语教师的生态语法教学情况,研究发现:教师的生态语言观与实际的教学行为之间存在差距。为此,作者认为大学英语教师应该加强生态语法教学。值得注意的是,作者对生态语法这一概念的解释过于笼统,对于生态语法教学的优势及可行性,并未作出系统性的分析。因此,该研究存在解释力与可行性不足的问题。

关于生态语言学所强调的重要概念“互动”在英语教学领域的探索。杨虹(2009)分析了传统课堂互动模式(IRF-Initiation、Response、Feedback)的不足,认为在生态语言学的视角下,外语教学中的互动应倾向于生―生互动,因为这种互动有利于学习者进行意义协商。然而,生态语言学也并非完美无缺,吴文、李森从社会文化理论的视野审视了生态语言教学的诸多方面,最后指出“如何解决符担性理解的认知成见问题,如何消解语言教学中多元文化与自我认同构建的矛盾问题,都是未来生态语言教学的重要问题。”实质上,这里所说的符担性就是学习者对可提供性的不同理解与演绎而造成的不同认知。在这一点上,也就是要如何解决学习环境的可提供性问题。而多元文化与自我认同构建的矛盾,则涉及到学习者在目的语环境下构建自我主体意识与价值认同的问题,也就是如何帮助学习者实现身份转变,重塑新的价值体系的过程,两个问题将会在后文得到解决。

综上所述,目前关于生态语言学在第二语言教学领域的研究,大体分为宏观与微观两个层面。宏观层面主要是阐述生态语言学的理论观点,研究任务以及研究前景等。微观层面则主要从第二语言教学的细微方面来阐释生态语言学与第二语言教学之间的关系,试图进一步实现生态化教学。无论是宏观还是微观,其主要的任务都是:在多元的语言文化环境中,通过分析与探索第二语言教学环境中所涉及到的生态因素与环境之间的关系,来培养并发展学习者能动的,与社会环境和谐发展的语言能力。(范俊军,2005;王晋军,2007;沈映梅,2007、2008)

在对外汉语教学领域,从生态语言学的角度来研究对外汉语教学的文章较为稀缺,李代鹏(2018)从汉语教学的突生与互动维度、汉语环境的可提供性维度、汉语教学的整体性维度与认知激发性维度四个方面,探讨了生态语言学对对外汉语教学过程的阐释,对基于效果的教育进行了批判,并提倡问题式学习。此外,该文还从生态语言学的角度,提出了对外汉语教学应该在教学目的,教学内容,教学评估,教学环境等方面有全新的认识。从上述所有的研究中,我们可以看出,研究范畴多局限在英语教学领域,并多以理论阐释的角度来探讨生态语言学对英语教学的启发与贡献。因此,采用生态语言学的视角来审视汉语习得领域中的重要理论假说(可理解性输入假说、可理解性输出假说与互动假说),并发展出一个互补的理论模型,在解决由可提供性所带来的认知成见问题,多元文化与自我认同的构建问题方面将具有重要的启示意义。与此同时,也开拓了对外汉语教学研究的视野。

三、 生态语言学对汉语习得理论假说的审视

在研究现状部分,文章回顾了生态语言学在第二语言教学与我国英语教学领域的研究情况。目前的研究,或从宏观角度分析生态语言学与第二语言教学的关系,旨在揭示生态语言学的本质与任务如何与第二语言教学进行关联。或从微观角度指出生态语言学视角下的第二语言教学应该在哪些方面产生转变,也因此出现了课堂生态与生态语法教学的概念。但并没有从宏观与微观相结合的视角来审视第二语言教学中的相关理论假说。基于这样的背景,在这一部分,我们将以对外汉语教学的实际现象,从生态语言学的视角,来审视可理解性输入假说、可理解性输出假说与互动假说。

(一)可理解性输入假说

可理解性输入假说源于Krashen(1981),该假说产生的源头是Chomsky(1965)的“语言习得机制”(LAD)。主要的观点是:第二语言学习者与生俱来就具有一个内在的语言习得机制,也即语言直觉(本能),在这一情形下,教师的任务就是创造活动去激发学习者的语言直觉与本能,使之自由地创造与发展。基于此,Krashen & Terrell(1983:35)指出“第二语言教学就是一个不断创造可理解性输入的过程,在这一过程中,第二语言教师的任务就是不停的讲话,如果学习者能够理解教师所讲的内容,就意味着课堂教学的成功,因为教师与学习者在不断地创造着可理解性输入。”他们将可理解性输入作为衡量课堂教学成功与否的标杆,并以此来衡量学习者的学习情况。在这一观点的驱动下,Krashen(1981)认为:(1)动机是一个不受社会环境影响的独立变量。(2)自信是学习者固有的内部特征。Krashen(1981)将可理解性输入作为第二语言教学的核心要素,与此同时,他也将动机与自信等第二语言教学中的重要元素隔离于学习者的学习经历与社会文化环境,而将其置于独立的语言范畴。

然而,在对外汉语教学中,由于汉语学习过程的复杂性,汉语教师们的可理解性输入并不能确保学习者的汉语习得。以汉字和词汇教学为例。某一泰国汉语教师基于可理解性输入的视角,坚持从汉字到词汇的教学方式,循序渐进,但其最终的结果很不理想。其中一位学习者的考试情况如下:在20个汉语词汇连线汉语拼音的试题中,该学习者只连对了两个。而在10个汉字连线汉语拼音的试题中,该学习者却一个也没有连对。值得注意的是,在10个汉字中,包含了大、小、红、黑等基础词语。造成这种糟糕结果的原因,虽然不乏学习者的个体因素,但也直接表明了可理解性输入的有效性存在问题。即“可理解性输入并不能确保第二语言新词的习得,因为习得与理解是两个不相等同的过程。”(Ellis, et al,1994)因此,我们可以获得这样的认识:在对外汉语教学中,汉语教师不能只强调语言的输入频率,而应该检验教学过程的双向互动,只有从学的视角来检验教的效果,才能确保教学效果的双向提升。

此外,在Krashen的可理解性输入假说中,还有一个重要的概念“情感过滤”(Krashen,1982)。其将第二语言学习者的情感过滤划分为“高层次情感过滤”与“低层次情感过滤”两个层面。并对低层次的情感过滤进行了肯定,将其作为学习者第二语言习得中的主要因果变量。认为低层次的情感过滤构成了第二语言学习者的动机、自信和焦虑。在这一背景下,学习动机越强,自信心越高,焦虑程度越低的学习者则必然获得良好的学习效果。但前面已经提到,Krashen的动机与自信范畴,是独立于社会环境与学习者学习经历的变量。这一事实对他的“情感过滤”造成了冲击,也削弱了该假说的说服力。与此同时,Krashen(1981)也认为:只要交际是成功的,那么与i +1相关的输入也就被自动的提供了。从这一角度出发,他认为教师的“精细调谐”完全没有必要。这种用交际的成功来检验可理解性输入的有效性的逆向推导方式并不令人信服。

综上所述,Krashen(1981、1982)的可理解性输入假说存在以下问题:(1)高估了可理解性输入在第二语言习得中的作用。(2)第二语言习得中的可理解性输入本身无法显示学习者是如何回避非目的语的形式的。(White,1987)(3)忽略了第二语言学习者的动机,自信与焦虑的外部影响与复杂性。基于生态语言学的视角,Krashen(1981、1982)一味强调学习者的个体因素,而忽略了学习者与社会文化环境之间的复杂关系,忽略了可理解性输入能为第二语言学习者带来的可提供性,忽略了学习者的生活经历,学习经历,感觉,信仰等生态因子对第二语言学习者学习的影响,而将第二语言习得置于孤立的“理解”范畴。

(二)可理解性输出假说

由于Krashen(1981、1982)可理解性输入假说偏重于意义的理解而导致其忽略了形式的重要性,贬低了语言输出在第二语言习得中的作用。为了弥补可理解性输入假说的弊端,Swain(1985)开启了“可理解性输出”研究的先河。根据Swain(1993、1995)的观点:在生产一门第二语言的过程中,学习者可能会注意到某些相关的问题,而对于问题的注意则可以推动学习者去修改他们的输出。这么一来,与理解性输入的练习比较起来,学习者的输出修改很可能促使他们的第二语言学习朝向一种更加句法化的过程。也就是说,第二语言学习中的可理解性输出,能够促使第二语言学习者从语义加工转向句型加工,也能使他们认识到自己所拥有的语言知识与目标之间的差距。从Swain(1993、1995)的观点中,我们可以看出:可理解性输出的目的在于发展并提升第二语言学习者的认知技能(观察、注意、记忆、想象)。

Swain(1993、1995)也据此发展出了可理解性输出的三个功能:注意功能,验证功能,元语言功能。学习者在语言输出的过程中,在母语者或教师的调节下,能够注意到自己的问题所在,并在调节者的帮助下做出修改,进而完善自己的语言能力,这就是可理解性输出的注意功能。学习者通过与他人的交流,在完善自己的语言知识体系的同时,也促使他们不断地验证某些理论与假说的真实性与有效性,这属于可理解性输出的验证功能。而可理解性输出的元语言功能,则涉及到学习者对目的语的语法规则的内化过程。即“在可理解性输出的过程中,学习者也在参与新形式的内化。”(Pica, et al,1989)学习者通过不断地尝试新的语言结构和语言形式,实质上,他们是在以一种创造性的方式去扩展与利用他们的中介语资源,增加他们正确使用现存语法知识的能力。

从Swain(1993、1995)等人对可理解性输出的理解中,我们大致可以产生如下认识:(1)在可理解性输出的过程中。通过母语者或教师的精细调谐,学习者能够意识到自己的问题以及问题产生的根源所在。(2)在可理解性输出的过程中,学习者可以修改他们的输出结果,听到与自己表达不同,但合乎目的语语法规范的语言形式。这可以激发学习者在大脑中建立关于正确表达形式的形象,通过不断地加工处理,就会加速这种形象与实际行为的联系而提升学习者的中介语知识。通常情况下,学习者确实能够修改他们的中介语,并使之更好地与目的语接近。然而,可理解性输出并不能完全确保学习者会去修改他们的中介语形式。这是因为,当调节者试图去回应学习者的澄清与确认的要求时,调节者也在修改他们的语言输出。此外,出于害羞,恐惧等心理因素,“学习者可能会假装理解。”(Aston,1986)

由此可知,与可理解性输入比较起来,可理解性输出虽然强调互动与交流在第二语言习得中的作用。但由于其过于偏重形式则又可能造成轻视意义的弊端。因此,可理解性输出存在以下问题:(1)可理解性输出假说所强调的注意功能,验证功能与元语言功能,在实际的交际行为中是否真正地发挥作用,而且其起作用的程度是不清楚的。(2)调节者的修改并不能确保学习者去修改他们的语言形式。基于生态语言学的视角,“可理解性输出假说”对第二语言教学中的各个生态因子之间的可提供性的理解较为表层,而没有考虑到他们之间的可提供性的非线性关系与复杂关系。

(三)互动假说

互动假说实质上是交际式教学法产生的源头,该假说认为学习者通过不断参与交际实践,在与他人的互动过程中习得语言。实质上,第二语言教学就是一个创造学习机会的互动过程。在这样的过程中,学习者通过创造和利用学习机会而参与到课堂实践中,与课堂参与者一起共同探索,共同交流,这样的互动过程能够尽可能最大地发挥学习者与教师在课堂上的作用。在这样的视角下,“互动就不再只是一种帮助学生提升其中介语水平的有效手段,更为重要的是,互动作为一种社会活动,它有助于学习者参与到自身语言的发展之中,并塑造其语言发展的轨迹。”(Ellis,1999:20)在Ellis(1999)的第二语言习得范畴中,互动已经完全超越了“对话”这一单一形式的束缚,而将其提高到了学习者建构自我意识,自我身份的根本途径的高度。根据这样的观点,Norton(2000:10-12)谈到:我们切勿忽略这一事实的重要性,对于第二语言学习者的说话行为而言,我们不应该只将其视作一种单纯的交流工具。因为学习者在说话的过程中,他们也在不断地提醒着自己在这一场景中的身份与角色,以及他们与这个社会的关系。实质上,说话的过程就是他们构建自我身份的过程。很显然,Norton(2000)是从社会文化理论的角度来理解互动的意义,也将互动的意义作了质的提升。

然而,互动是否就能完美地促进学习者的二语习得,这是一个值得思考的问题。抛开学习者由于文化习性或学习方式不同的缘故,只从“互动”这一途径所能提供的有效性而言,事实上,在实际的第二语言课堂互动中,所谓的互动并不具备互动的真实意义。因为很多的互动形式仍是传统IRF互动。在这样的互动中,学习者并不具备主动性与创造性,他们的任务就是回应教师输入的信息,整个互动过程由教师发起和控制。例如,在某一留学生的文化教学课堂中,一则互动片段如下:

教师:上节课我们讲了什么?

学习者:一片沉默。

教师:一个都不知道?好的,那我点名回答。

学习者(土):老师,好像是《蒹葭》?

老师:对的,上节课我们讲了《蒹葭》,那讲的是什么内容呢。

学习者:一片沉默。

教师:你们回去都不复习?那期末考试怎么办呢?好的,我们一起复习一遍。

学习者:大声朗读。

教师:大家懂了没有呢?

学习者:嗯。

教师:好,我们开始学习新的内容。

在这一互动片段中,根本不具有任何真正的交际意义。因为教师的目的只是为了回顾上节课所学的内容,而学习者的沉默则使互动的意义销声匿迹,随之而来的则是恐惧与焦虑。

另外一种类型的互动是生―生互动。这也是大多数第二语言教师所大力倡导的互动模式,但该种类型的互动也具有同样的弊端。即互动过程可能会由少数喜欢表现的,学习较优秀的学习者所主导,而对于那些与之相反的学习者而言,根本不具有任何作用与意义。因为这样的互动并没有给他们带来任何的提供性。因此,基于生态语言学的视角,第二语言教学中的互动存在以下问题:(1)课堂互动主要由教师发起,而忽略了由学习者发起的互动。(2)大多数课堂互动,只有互动的形式而无互动的真正意义。这与生态语言学所强调的动态平衡性以及可提供性完全相违。

综上所述,文章基于生态语言学的视角,审视了对外汉语教学中的“可理解性输入假说”“可理解性输出假说”与“互动假说”。究其根本,三者皆存在一个同样的问题,即他们都过度强调本身的理论意义,而忽略了其能给予第二语言学习者的可提供性,以及教学参与者与参与因素之间的平衡。为此,文章将基于生态语言学的视角发展出一个理论性的互补模型。

四、生态语言学视角下的汉语习得理论互补模型建构

可理解性输入假说,认为即使没有学习者的积极参与,教师也能向学习者提供可理解性输入。在这一情景中,互动与输出并没有太多的价值与意义。因此,可理解性输入假说非常重视听和读在第二语言学习中的功能与作用,认为听与说的能力若能达到理想的形态,那么说和写也就自然会获得发展。即第二语言学习者说写能力的获得源于学习者听读能力的实现。为了反对可理解性输入假说的可靠性,互动假说与可理解性输出假说强调交流互动与输出修正的作用。试想,依据可理解性输入假说的观点,为了向第二语言学习者提供大量的可理解性输入,汉语教师从一开始,就以看电视、电影,加之自己释义的手段来进行教学,而且所选用的节目的语言都简单易懂且饶有兴趣。那么学习者能否最终获得完善的汉语能力?这显然是不可能的,如果只将语言能力等同于语言知识的完善,这样的方式也不足以承担语言能力获得的责任。从广义上来讲,语言能力还包含了社会文化因素(自我认识、身份建构、文化认同)等,可理解性输入假说就更不可能完成。因此,互动假说和可理解性输出假说就很好地替代了可理解性输入假说的意义。然而,可理解性输出假说和互动假说本身也具有问题,二者也同样无法很好地保证学习者的汉语习得。

此外,生态语言学强调第二语言习得的突现性与可提供性。突现性强调第二语言习得是在学习者与各种学习生态因子的互动过程中出现的,其并不是一种永恒的现象,将会根据学习者的因素和生态因子的变动而发生变化。因此,在不确定各种生态因子的真实情况之下,互动与输出的作用也存在问题。其次,可提供性所强调的是学习者对同样的生态因子的不同认知与理解。即相同的教学环境,相同的教学内容,相同的教学方式,其所给予学习者的可提供性全然不同。因此,所谓的“认知成见”也就随之而起。基于这样的现实,如何根据生态语言学所强调的突现性与可提供性的第二语言习得的特点,来使可理解性输入假说,可理解性输出假说与互动假说最大限度地发挥其在汉语习得中的作用,并解决由可提供性所造成的认知成见以及多元文化环境与自我认同的矛盾问题,汉语习得理论互补模型的建构是关键。建立互补模型之前,文章首先调查了学习者对汉语习得中所涉及的生态因子的感知情况。

(一)汉语学习者生态环境因子感知的调查

生态语言学非常关注教学环境给予第二语言学习者的可提供性,即第二语言教学环境中各生态因子所提供的学习机会的有效性。基于这样的观点,文章将可理解性输入与输出、互动模式及其与教师、学习者之间的复杂关系作为第二语言教学中的生态要素。从这个角度来讲,对汉语学习者汉语学习环境中生态因子的感知调查就是调查其对上述生态要素的认知与理解。基于这样的情况,文章针对学习者与教师对于可理解性输入与输出、互动模式的认知与理解进行了调查。调查对象为某高校的汉语志愿者教师10名和留学生20名。调查的项目为:(1)可理解性输入与输出、互动模式所给予学习者的提供性。(2)对学习机会创造与利用的贡献。(3)对认知技能与认知结构的改善。(4)各生态要素之间的平衡性。调查的结果以百分比的形式呈现。调查结果如下:

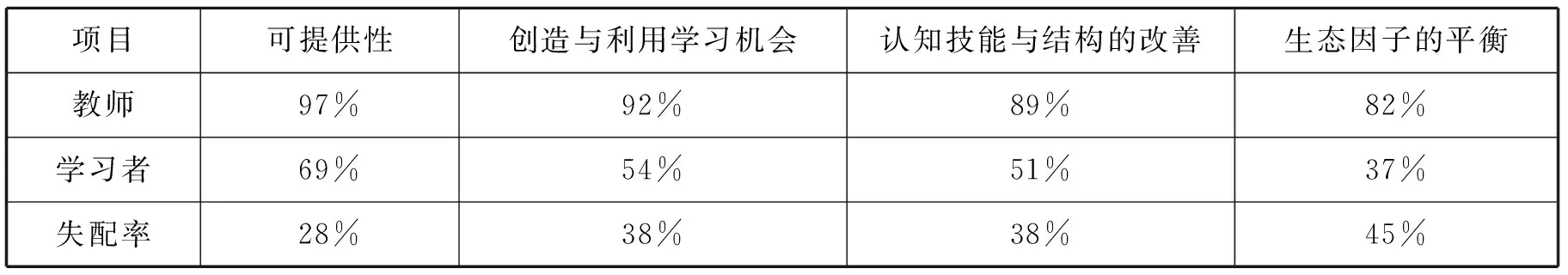

表1 汉语教师与学习者对可理解性输入假说的感知

表2 汉语教师与学习者对可理解性输出假说的感知

表3 汉语教师与学习者对IRF互动模式的感知

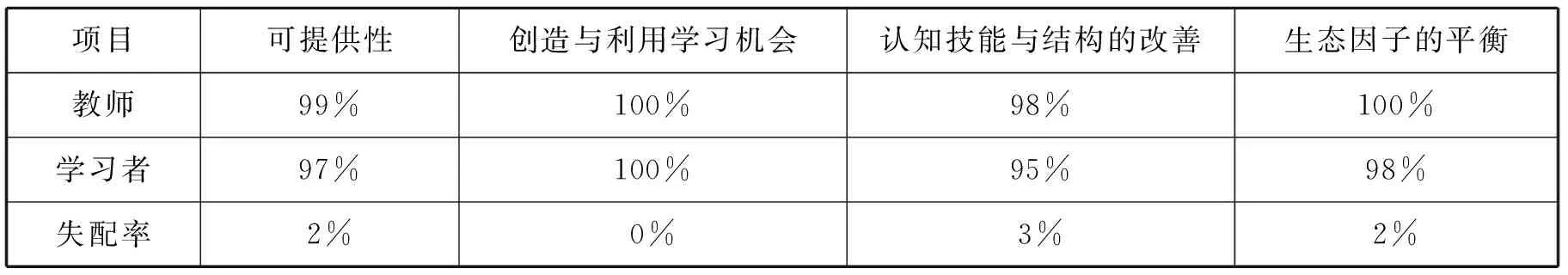

表4 汉语教师与学习者生生互动模式的感知

从表1可以看出,教师与学习者对可理解性输入假说的感知存在着较高的失配率,表明了二者对可理解性输入假说的认可度存在较大差异,也间接地说明了可理解性输入假说在对外汉语教学中的有效性存在问题。而表2的数据则表现出良好的趋势。与对可理解性输入假说的感知比较起来,汉语教师与学习者对可理解性输出假说的感知失配率更低。表明了二者对可理解性输出在汉语教学中的作用与有效性的认可。但仍然具有一定程度的问题。表3的数据显示:汉语教师与学习者对IRF互动模式的认可截然相反。二者之间的高度失配率恰恰表明了学习者对IRF互动模式的强烈反对。表4中汉语教师与学习者之间的失配率较低,表明了二者对这一互动模式的认可度较高。然而,在项目(3)(4)两方面,却出现了负百分比的现象,这表明了二者对于生生互动模式在改善学习者的认知技能与认知结构、平衡各生态因子方面存在严重的背反趋向。基于调查的结果,文章将可理解性输入、可理解性输出与互动假说进行整合,从而发展出一种新型的互动模型。

(二)互动模式的转型

“互动”是人类认知发展的必要途径,基于语言使用的性质,第二语言的习得也只有通过互动的形式才能得以实现。传统的互动类型主要有:师―生互动,生―生互动两种。师―生互动也即传统IRF(发起―回应―跟随)的模式,在这一互动模式中,学生处于被动接收信息并做出回应的状态,而且回应的方式也是非常简单的是非对错之词,由于教师对整个课堂的掌控,使得通过互动了解学习者的真实状态,获得第二语言学习中的变异现象(突现性)沦为虚幻。此外,这种模式的互动所产生的可提供性也非常之低,致使互动徒有其名而无实义。这也不难理解第二语言学习者的语言能力难以提升的现实。另一种类型的互动是生―生互动。从本质上来讲,这一互动模式多数仍由教师发起,而且以小组的形式进行,最后选出代表回答问题。较之于师―生互动而言,这一互动模式有利于学习者充分利用教师所创造的学习机会去发展自己的语言能力。但该模式的缺点在于,互动过程可能会由喜欢交谈和语言能力较强的学习者掌控,这也造成部分学习者在整个活动过程中并未获得实质上的语言能力的改善。

此外,这一互动模式也忽略了由学习者所创造的学习机会。因此,从生态语言学所强调的可提供性角度而言,对外汉语课堂应该充分的利用教师创造的学习机会以及由学习者所创造的学习机会。为此,对外汉语教学中的互动模式应该发生转变,转变的互动模式应该包含以下要素:(1)注重互动的可提供性。(2)注重互动过程中由学习者所创造的学习机会。(3)注重互动过程对学习者认知能力的提升与认知结构的改善。(4)注重互动过程中的变异行为。(5)注重互动过程中的可理解性输入情况。(6)注重互动过程中的可理解性输出情况。(7)注重互动过程中各生态因子的平衡性。(8)注重互动过程中所涉及的社会文化因素。(9)注重互动过程对学习者的自我主体意识与价值认同建构的影响。

首先,关于互动的可提供性问题,究其根本,就是互动模式能为学习者提供的能促使学习者对相关内容进行理解的信息。从这一角度上来讲,建构有效的互动模型就是建构有意义的学习环境。对于汉语作为第二语言习得而言,有效的互动模型必须包含符合学习者汉语水平的可理解性输入,以及能够提升学习者的汉语能力的有效输出过程。对于输出过程有效性的评估,则有赖于输出过程是否改善了学习者的认知能力以及认知结构,是否提升了学习者的汉语语用能力。

其次,关于互动过程中创造学习机会的问题,则涉及互动过程必须能够增加汉语学习者的语言知识与语言技能。即有效的汉语互动必须有利于学习者汉语知识与汉语技能的双向提升。

再次,互动过程本身就是一个重塑个体认知的过程,在不同观点的交流与碰撞中,学习者认知能力得到改善的同时,也促使学习者形成了新的认知体系。文章建立的输入—吸收—输出模型的基本点正在于此。

最后,汉语课堂教学研究的目标就是去描述学习者讲话的方式,但这一方式的描述往往是注重说话现象的非系统性,即学习者讲话的变异行为。

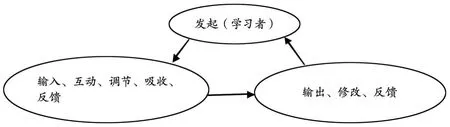

以上四点体现了生态语言学四个研究维度中的自然生态和认知生态所关注的内容。除此之外,生态语言学研究维度中另一个与汉语习得息息相关的维度为社会文化生态。根据Norton(2000)的观点“学习者的每一次讲话,他们不仅仅是在与交谈者交换信息,他们也在不断地建构这么一种意义:他们是谁,他们如何与这个社会相关联。换句话说,他们在进行着身份的建构。”由此可知,互动过程中汉语学习者的讲话行为不仅仅是信息符号的传递过程,而是掺杂着不同的社会文化身份。在互动的过程中,不同的文化身份相互碰撞,对于学习者自我主体意识的建构、文化身份的转变与价值认同具有重要的影响。而身份转变与价值认同的成功与否,则有赖于活动过程中的协商与调节。在这样的背景下,文章建构了一个新型的理论互动模型。见图二。

图二 汉语习得理论互补模型示意图

在这一互动模型中,互动的发起者通常为学习者,教师只起到调节与辅助的作用。这是因为由学习者所发起的互动,更能体现他们学习的疑问所在,而学习者的自由讨论以及教师的精细调谐,不仅仅为学习者提供了大量的可理解性输入,与此同时,互动过程中所出现的变异行为也获得纠正。学习者在意义理解的基础上,通过语言输出过程,加之输出过程中的纠正,最终将会提升学习者的语言能力。除此之外,该互动模式也体现了生态语言学所强调的“突现性”的观点,在互动过程中涌现出来的一系列学习表现本质上正是学习者真实的学习状态的合理表征。从这一角度来说,这一互动模式成为了获悉学习者真实状态的理想途径。我们将这一互动模式概念化为“输入―吸收―输出”互动。

为了验证该模式的有效性,文章对留学生的某一汉语课堂进行了观察并记录,其中的一个互动片段如下:

学习者(中1):你相信因果报应吗。

学习者(泰):嗯……因为我们泰国有许许多多的寺庙,我们很是相信佛教,所以……我有点相信因果报应。

教师:我们很相信佛教?

学习者(泰):嗯……我们很相信佛教(默念)。

学习者(中1):嘿嘿……你的表达里多了一个“是”字。

教师:对的,在汉语的语法规范里,“很”属于程度副词,只能修饰动词。而在你的表达里,“很”的后面出现了“是”,“是”在汉语里属于判断词,所以……

学习者(泰):哈哈……我明白啦。

……

学习者(俄):嗯……因果报应……这个世界上很多的事情我们没有看过……也没有经历过……嗯……我觉得“它”有点不可思议。

学习者(中2):因果报应并不是一种迷信,而是一种科学,譬如牛顿的力学定律:作用力与反作用力是相等的。所以,你做出什么样的行为,你就会获得什么样的结果。

学习者(中3):我不同意你(中2)的观点,因果报应简直是无稽之谈。

教师:刚才这位同学(中1)跟大家讨论“因果报应”。实质上,因果报应不仅仅是佛教的观点,中国的道教,西方的基督教也都有类似的观点。但宗教毕竟是宗教,其与现实存在着一定的差距。因此,宗教理论不能完全用于阐释现实。但是,宗教的出发点是为了人类能够幸福的生活,合理的做人。因此,人类想要获得和谐,就必须遵守宗教的一些原理,你们认为呢?

学习者(泰):老师说得很对,我非常同意。

学习者(俄):我只清楚一些……请老师再具体的说一说。

学习者(土):嗯……应该是这样吧!

教师:你还有疑问吗?(微笑)。

学习者(土):我……。

学习者(中2):你说说你怀疑的理由嘛。

教师:对嘛,你可以说说你的理由,没有绝对的对与错。

学习者(土):嗯……我认为……在我们西方的文化里……我们认为……人的幸福应该依靠自己而不是相信什么……神……。

教师:原来你是这样认为的……人的幸福当然要靠自己争取。但是,我们在争取幸福的过程中,会遇到很多的是非对错之事,这需要我们用智慧去思考,如果我们因为不谨慎而做出错误的选择,我们的人生将会误入歧途,比如犯罪。

学习者(土):老师,我现在很清楚啦。

教师:现在我很清楚啦。

学习者(土):哈哈……对的,现在我很清楚啦。

……

在这一互动中,互动的话题由母语者发起,互动的参与者涉及了三个不同国家的汉语学习者,母语者以及教师。互动以小组的形式进行,教师在一旁进行调节。从互动的内容中可以看出,每个学习者都获得了充分的可理解性汉语输入和输出机会,教师与学习者一起利用了双方共同创造的学习机会,整个活动过程具有丰富的可提供性,也体现了第二语言习得的突现性。在互动的过程中,由于母语者和教师的调节,激发了学习者注意到了自己的问题,并观察了其他学习者的言语行为,对于改善学习者的认知能力具有重要作用。通过课后访谈,其中的一位留学生谈到“在刚才的讨论中,由于老师和同伴的纠正,使我完全意识到了自己的表达问题,我也观察到了其他同学是如何表达的,通过这样的方式,有利于改善我对汉语语法结构的运用与记忆。”此外,通过母语者和教师的共同调节,学习者在建构自我认同方面也有所建树,访谈结果表明了这一点。

总之,为了很好地将可理解性输入,可理解性输出与互动融合起来,文章基于生态语言学的视角发展出了“输入—吸收―输出”的互动模型,并验证了该互动模式在汉语教学中的有效性,对于改善留学生的汉语能力起到了重要作用。与此同时,由于该互动模式具有协商的性质,因此,在解决多元文化与自我认同的悖论,改善学习者的认知成见方面也同样具有重要的意义与价值。

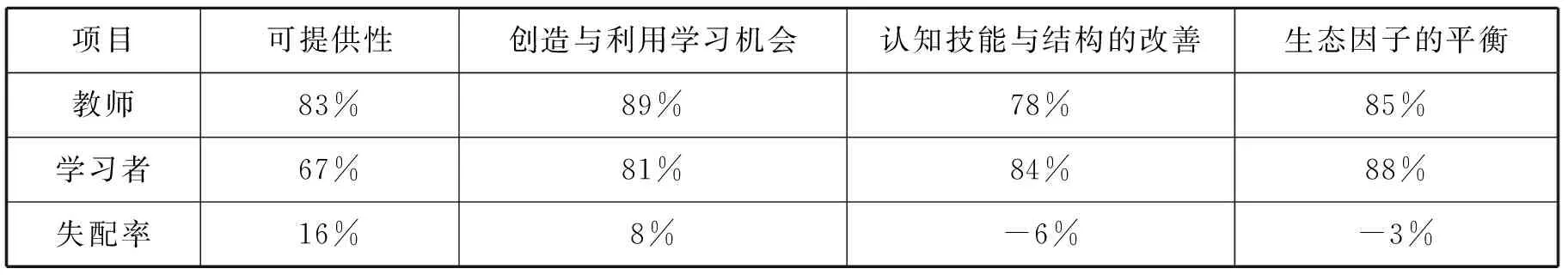

鉴于这样的现实,文章以同样的调查项目调查了汉语教师与学习者对“输入—吸收—输出”互动模式的感知。见表5。

表5 汉语教师与学习者对“输入-吸收-输出”互动模式的感知

表5的数据表明,汉语教师与学习者对“输入—吸收—输出”互动模式具有高度的认可一致性,也表明也这一互动模式在对外汉语教学中的重要作用。

为了进一步验证“输入—吸收—输出”互动模式在对外汉语教学中的有效性,文章以某高校的10名中级汉语水平的留学生为研究对象,将其分为实验组(5)和控制组(5),进行了为期10天的教学实验。在实验的过程中,实验组的学生采用“输入—吸收—输出”互动模式进行教学,而控制组的同学则采用传统的但包含可理解性输入与输出、互动的教学方式。通过前测与后测的方式对“输入—吸收—输出”互动模式在对外汉语教学中的效度进行检验。检验的内容包括语法结构与语用能力的改善,文化知识的习得。在语法结构测试方面:主要以判断正误和组织语段为主。在语用能力的测试方面:主要考察学习者的交际情况(包括交际过程中所表现出的语言形式的新颖性、准确性、复杂性和得体性)。在文化知识习得方面:主要考察学习者对汉语中的一些文化概念的掌握情况。结果如下。

表6显示,“输入—吸收—输出”互动模式在对外汉语教学中,相对于传统的教学方式,教学效果获得了显著改善。因此,在对外汉语教学中,具有实践的意义与价值。为了进一步验证二者之间的差异,文章基于二者的后测成绩进行了t检验,见表7。

表7 实验组与控制组后测成绩t检验t-检验: 成对双样本均值分析

表7对实验组与控制组的后测成绩进行了t检验,检验结果为P(T<=t) 单尾<0.05,表明二者之间存在显著差异,也由此验证了该互动模式的有效性。

然而,由于实验样本较小,实验周期较短。因此,可能存在某些局限性。但总体表明了该模式的有效性。

综上所述,基于生态语言学的视角,文章将可理解性输入、可理解性输出与互动作为对外汉语教学这一生态系统中的生态要素,并调查了汉语教师与学习者对这些要素的感知。为了弥补可理解性输入假说,可理解性输出假说与互动假说所存在的弊端,多元文化环境与自我身份认同的悖论。文章发展了新的互补性框架,将其称之为“输入―吸收―输出”模型。在这一互动模式中,学习者与母语者、教师之间的对话和讨论,为构建学习者的文化认同,实现身份转变,构建自我主体性提供了可能。与此同时,该模型也为改善教学中的可理解性输入与可理解性输出,增强汉语学习者的汉语表达能力做出了重要贡献。此外,研究也表明也一个事实:可理解性输入、可理解性输出与互动(IRF和生生互动)中的任何单一方面并不能有效地确保学习者的汉语习得,也因此证明了这些要素之间的复杂关系与非线性范式。

五、结 语

生态语言学认为第二语言教学课堂具有以下生态功能:(1)中介功能。(2)联结功能。(3)促进功能。(4)动力功能。(5)规范功能。(张舒,2005)在实现这些功能的过程中,可理解性输入,可理解性输出和互动扮演着关键作用。然而,基于生态语言学所强调的突现性与可提供性的特点来审视这些元素,结果发现它们存在诸多问题。为了解决这些问题,本文发展了相应的互补框架和微观策略。但基于使用者的个体因素与环境因素的不同,其所带来的效果也会有所差异。因此,在未来利用生态语言学的理论进行对外汉语教学的研究中,研究者们还应关注如何使汉语课堂充满可提供性。