热衷投稿?这里有一份最详细的参赛指南

Thomas看看世界

1明确参赛目的

一般来说,关注和参与摄影比赛不外乎出自学习和激励两种目的。首先关注摄影比赛的获奖作品是一个提升审美、充实技巧的渠道,毕竟去看展、买画册、参加研讨班,并不是所有影友都有便捷的条件。而网络平台上的照片,水平又参差不齐。那么关注正规比赛、优质行业比赛的获奖作品,其实是一个非常好的学习过程,毕竟都是评委精挑细选的作品,水平会有基本的保证。

比如哈苏大师赛(Haselblad Masters Awards),获奖作品都在形式美感和风格辨识度上达到了相当的高度。想学习策划、编辑和呈现的相关思路,则可以多关注一些以组照为呈现形式的,偏纪实类和艺术类的摄影比赛。不光关注摄影比赛是一个学习的过程,亲自参加摄影比赛也是一个学习的方式。分析一下自己投稿的照片和最终获奖照片的差距,到底输在画面的呈现,或者是输在了选题的角度和执行的深度?这些都是可以不断总结的。

除了学习之外,参赛获奖也是“名利双收”的一种激励方式,是业界对摄影师的一种认可,也是很多愛好者和从业者不断精进的动力之一。通过媒体的曝光,增加了摄影师的曝光度,对于摄影师获得更多的合作机会也是很有帮助的。而且很多比赛、也会提供器材支持和旅行赞助,甚至会有一笔丰厚的奖金或者创作基金。

2看清这3个指标

现在的摄影比赛相当之多,随着影友们对摄影比赛的不断关注,有的商人也趁虚而入,把比赛做成了生意,靠着哄骗影友参加一些不知名的水赛,收取高额的参赛费、展览费等获利颇丰。参赛费并不一定是坏事,很多优质的摄影比赛,其实会通过设置参赛费的方式建立门槛,让大家尽可能精选自己的作品参赛,而不是批量灌水,投一堆毫无意义的照片。所以到底哪些是“野鸡坑钱奖”,哪些是比较靠谱的比赛、可以从下面三个指标:曝光度与奖励,举办方资质和历史以及获奖作品与摄影师专业度三个方面来进行筛选。

1.曝光度与奖励

有的比赛动不动就是“世界”“十杰”“艺术”“巡回”之类,但网上一搜就几百条结果,而且大部分是比赛官方通稿、代理机构宣传、获奖者自己的感言,或者收取了高额的参赛费,得奖之后只发个象征性的“奖牌”,奖金寥寥无几,更没有任何的行业关注度和大众曝光度,这很可能就是为部分摄友量身定做的坑钱比赛了。像是索尼世界摄影大赛、尼康摄影大赛、华为新影像大赛等国际大赛,都是高水平而且没有参赛费的比赛。类似的还有图虫网、500px、米拍网上的很多比赛,有奖品,而且不收参赛费,对于爱好者而言,这种比赛值得一试。如果收取参赛费,但奖项含金量较高,特别是媒体曝光大、行业机会多的比赛,对于有追求的资深爱好者或者职业摄影师,无疑也是值得去积累和精选自己的作品,然后去挑战和尝试的。

1索尼世界摄影大赛网站首页截图

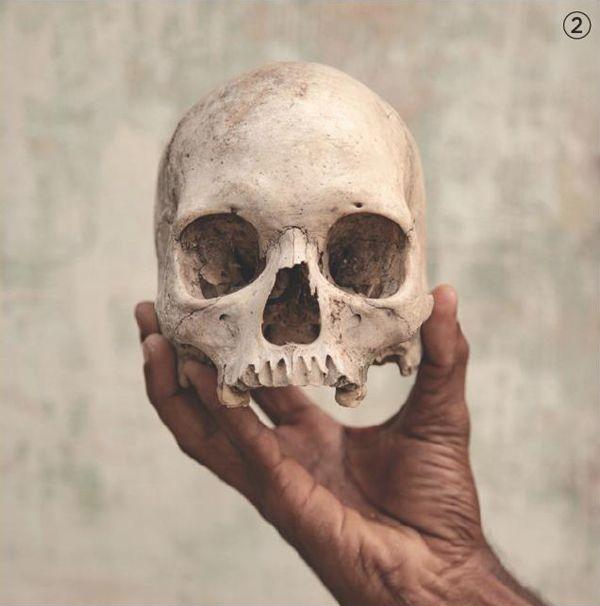

2其获奖作品Federico Borel摄,《五度》系列

3其获奖作品Christy Lee Rogers摄,《和谐>

4华为新影像大赛网站首页截图

5其获奖作品黄约翰摄,《幕后花絮》

6其获奖作品刘志勇摄,《午后》

曝光度也分为大众曝光度和行业曝光度,类似国际上的荷赛、POYI年度图片奖、索尼世界摄影大赛这类,是属于专业含金量和大众曝光度都很高的顶级比赛。国内类似影响力的比赛几乎都是国字头,比如中国摄影金像奖、华赛。而索尼世界摄影大赛(公开国际组)、国家地理年度摄影大赛(国际组)、国家地理旅行者摄影大赛等等,则是属于大众曝光度很高,但含金量稍逊一筹的摄影比赛。这三者名气非常大,而且对普通摄影爱好者也更加友好。每年这些比赛的结果一出,就会有各大网站报刊转载相关新闻,各种自媒体更是一拥而上蹭热度。获得这些比赛的奖项,不仅可以收获不少大众粉丝,还能得到很多商业机构的关注,让获奖者得到更多的商业合同和拍摄机会。还有些含金量顶级的专业比赛,都是业内推荐制度,需要受认可的行业人士推荐才有资格参赛,比如哈苏国际摄影奖、露西奖、Prix Elysee等等,这些就肯定和普通影友无缘了。还有一些比赛,特别是专业机构、画廊、艺术馆、专业媒体、摄影节、行业协会等等举办的比赛,则在具有含金量的同时,也对普通创作者开放。如何把这些具有含金量的专業赛事和“野鸡坑钱比赛”区分,就需要接下来的两点来帮忙了。

2.举办方资质、评委阵容、历史沿革

1.举办方如果是有影响力的行业厂商(如华为新影像)、专业机构或基金会(如马格南摄影奖)摄影节或艺术媒体与画廊(如阿尔勒国际摄影节)专业协会,或是以摄影史上的著名人物冠名(如尤金.史密斯人道主义摄影奖),一般都是比较靠谱的比赛。但是一些国外沙龙协会(如PSA)举办的收费比赛,特别是很多非主流国家协会举办的收费比赛,以及名字还带有“大师”“世界”“皇家”等夸张词汇的,比如什么美国大师协会摄影奖、世界皇家摄影联盟年度摄影十杰这种,一般不太建议去参加。

2.评委阵容也是决定举办方资质的关键因素,比如华为新影像大赛,虽然是一个较新兴的手机摄影比赛,但评委阵容可以说是全明星级别,由知名摄影师、编辑、策展人、相关行业人士等组成,基本就可以保证比赛的含金量。而大部分的坑钱比赛,海报设计雷人,网站简陋,更不敢列出评委阵容,或者仔细一查,评委都是自封的各种“大师”,这类比赛,稍有经验即可辨别。

3.历史沿革也是摄影比赛的重要参考因素,毕竟名声是需要时间积累的。比如荷赛最开始只是一个荷兰国内的民间比赛,但长达62年的悠久历史,一幅幅经典的获奖作品,让它慢慢成为了新闻摄影领域最具权威性的国际大赛。同种类别的摄影比赛,历史越悠久的,一般也会更加有名。

古尔吉·平克萨索夫 Pinknassov于1952年出生在莫斯科,在他还在学校的时候就开始对摄影感兴趣。他以生动活泼的艺术报道而闻名,这使日常生活变得异常精彩。他色彩丰富的图像令人着迷,复杂而富有诗意,有时接近抽象,涵盖了当代生活的视觉复杂性。除其全球纪录片工作外,Pinkhassov还拍摄了标志性的文化事件。

Magnum图片摄影师

埃里克·马迪根·赫克(Erik Madigan Heck) 埃里克·马迪根·赫克(Erik Madigan Heck)是《纽约时报》,名利场,《时代》,《纽约客》和《哈珀集市》的定期撰稿人。2013年,他成为获得著名的ICP Infinity奖的摄影师之一,并于2015年因他的老大师作品集而获得了艺术总监俱乐部的金牌和AHP美国摄影奖,该奖项由《纽约时报》杂志出版。

时尚摄影师

比克·德普特 这位比利时摄影师出生于1986年。她早期的彩色摄影工作是采用独特方法的结果:偶然的相遇是起点,而这些相互作用的自然发展决定了Depoortor的工作性质。当她25岁时,她加入了Magrum代理商,并于2002成为提名成员,并于2016年成为正式成员。

Magnum图片摄影师

1 IPPA手机摄影大赛网站首页截图

2其获奖作品Lenny Yeung摄,《Lifestyle》

3其获奖作品Liu Bo摄,《Lonely Boat》

比如手机摄影领域的三大赛事中,IPPAI Phone手机摄影大赛(并非苹果官方举办的比赛),论覆盖广度是不如MPA世界手机摄影大赛的,论奖励设置和评委含金量也远不如华为新影像大赛,但2007年就开始的先发优势,让它吸引了非常多的优秀参赛作品和强大媒体关注,并成为了世界上最知名的手机类摄影比赛。

3.获奖作品与摄影师的专业度

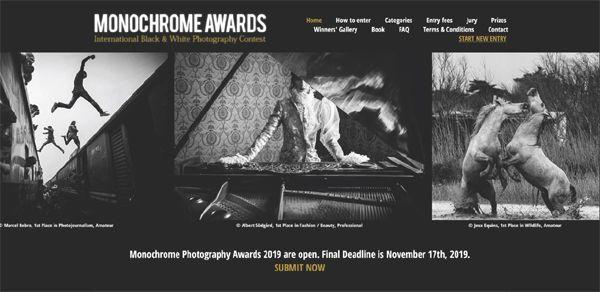

摄影比赛的含金量与曝光度的提升,是主办方和参赛者一个相互成就的过程。反映一个比赛含金量的最直观指标,就是获奖作品的水平。好的获奖作品,也会不断提升比赛的影响力,从而吸引更多的高手和优质作品投稿,形成良性循环。比如黑白摄影大赛、年度风光摄影师大赛、爱普生全景摄影大赛,这几个比赛都是民间举办的商业类比赛,而且历史也不长,但获奖作品一直保持了较高的水平,因此也不断吸弓着更多的优秀摄影作品投稿,整体含金量和曝光度都在一个正向提升的过程。而有的比赛一次就能发上百个大奖,不少获奖作品都比较普通,甚至常常爆出黑幕和负面消息,让靠谱的参赛者敬而远之。慢慢的劣币驱逐良币,比赛的水准反而是一个线性下降的过程,这样的比赛需要敬而远之。摄影是一个非常普及的行业,业余爱好者也能经常斩获专业大奖,但比例不会高到夸张。一个摄影奖项如果常年由非专业摄影师获得,特别是经常被身边的“摄影大师“或者各路影视明星获得,那肯定是很有问题的。中国是一个摄影大国,但现在还不是一个摄影强国,如果一个外国比赛,常年被各路中国摄影师屠榜,那也是非常可疑的。相反如果是很多专业摄影师也趋之若鹜的比赛,以及那些知名摄影师将所得奖项放入自己介绍和简历的显著位置的比赛,大概率是比较有含金量的。

圖为2015-2017历届年度风光摄影师大赛获奖书

3了解比赛调性

每个摄影比赛,官方网站上都会有专门的页面,列举详细的参赛须知,这就需要我们投稿前一定要了解清楚该比赛的投稿方式、截止日期、作品规格、赛区和分组、参赛者身份、作品主题及分类、作品创作时间和获奖记录、创作器材、能否后期等等,选择符合要求的作品进行投稿。而且一般来说,越专业的比赛,作品的阐述就越重要。不专业的阐述或者虚假的阐述,都会给作品减分。所以如果已经打算投稿了,就一定要认真编写好自己的作品阐述。

了解规则是第一步,另外了解清楚比赛的总体调性也是很重要的事情。不同的摄影比赛,可能对作品的不同方面偏好不同。我们可以通过研究历届比赛的获奖作品和评委背景,把自己的照片投到那些调性最适合的比赛。比如国家地理摄影比赛,作为偏纪实的自然地理类摄影比赛,比较重视照片的故事性,文化背景或者瞬间性。如果纯粹是日出日落的风光大片,其实是很难在国家地理比赛中获奖的。而索尼世界摄影大赛中的Landscape风景类,风格则偏向于当代景观,要求作品关注环境与社会的议题,又对获奖者提出了不同的要求。可以看到,同样是风景类别,不同的比赛取向和偏好是完全不同的,研究清楚比赛的调性,有助于把自己的照片投到最合适的比赛。

编辑点评

杜小铁

编辑

总而言之,关注和参加比赛,要抱着学习和进步的心态,同时要看清比赛规则,摸清比赛调性,不要盲目和随意的投稿。