珠三角经济圈“经济-社会-生态-人口-土地”城镇化耦合协调发展的时空分析

韩书成, 汤新明, 龚亚男

(华南理工大学 公共管理学院,广东 广州 510640)

我国城镇化水平从1978年的17.9%飞跃至2018年的59.58%[1],城市空间格局上的蔓延以及城镇化率的提升是城镇化发展的重要外在表现,但城镇化不可止步于“建”或“造”,还要重视协调发展,着眼于城镇化的内在本质,以提高发展质量为目的,破除区域城镇化发展的失衡困境,实现从“造城运动”向“‘健’城运动”转变。目前,不同区域、城市之间以及城市内部的城镇化水平、多维度城镇化协调程度有明显差异。以广东为例,根据广东省统计局的《2018年广东人口发展状况分析》,2018年广东常住人口城镇化率为70.70%,比全国平均水平高11.12个百分点。总体上看,广东省城镇化发展势头猛、动力足、效果佳。但分区来看,珠三角核心区、东西两翼及北部生态发展区人口城镇化率分别为85.91%、52.70%和49.73%,城镇化发展的区域分化明显,且区域、城市之间以及城市内部的多系统城镇化发展均存在不同程度的失衡。

一 相关研究综述

从当前研究城镇化协调发展的角度出发,主要包括但不限于以下视角:一是积极探讨区域经济发展与城镇化发展的内在联系,有学者着重提出区位政策差异、土地制度差异等外在制约因素,社会经济发展水平相对落后、基础配套不健全等内在因素是约束城镇化健康发展的重要因素[2-3]。二是民生建设、生态保护、土地资源优化配置等方面跟不上地区城镇化的发展速度,有学者认为由于轻视了城镇化内涵式发展的重要性,当前存在民生社保建设跟不上地区城镇化发展速度的脱节现象[4-5]、城市化对生态环境的剥夺胁迫和生态环境制约城市化发展的拮抗现象[6-8],还存在土地资源配置效率低下[9-10]、“人地关系”失调[11-13]、产业与土地要素之间缺乏高效的融合模式等问题[14-15]。三是从空间效应视角探寻多维度城镇化发展的作用机制,有学者依托改进证据理论[16]、运用时空聚类模型[17]提供了多维度城镇化内涵式发展评估研究的新思路,发现研究区域的耦合协调度在空间上存在地区异质性[18],提出应充分发挥协调度较高城市的集聚效应和带动能力[19],推动区域城镇化协调发展。

在城镇化耦合协调度测度方面,目前多数学者运用了物理学的“耦合”概念以及容量耦合模型的定义,根据实际的研究情况对多系统耦合模型进行研究、推导以及使用[20]。对于城镇化不同维度协调发展的研究,目前主要从经济、社会、生态、人口、土地、资源、空间等多个维度选取两者或多者进行的城镇化协调趋势的分析和探讨,但综合5个及以上维度进行耦合协调研究的则较缺乏,且以往的研究大多侧重于全国范围或省域层面,对新型城镇化和区域协调发展起促进作用的城市群或经济圈的研究比较匮乏。因此,文章以珠三角经济圈内15座城市为研究对象,对经济、社会、生态、人口和土地5个维度的城镇化耦合协调特征进行时空分析,探索多维度城镇化协调发展的内在逻辑,探析区域龙头城市对周边地区城镇化发展的辐射带动作用,以期为推动珠三角经济圈区域、城市之间以及城市内部城镇化的协调发展提供参考依据。

二 研究区域、数据与方法

(一)研究区概况

结合广东省关于建设大珠三角经济区(或称珠三角经济圈)、推动区域协调发展的任务安排及《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008—2020年)》《广东省新型城镇化规划(粤建规〔2017〕168号)》《促进粤东西北地区振兴发展2017年重点工作任务》等相关文件的要求,为了充分反映区域和城市城镇化发展的特征和趋势,分析区域协调发展战略的实施效果,选取了深具发展潜力的珠三角经济圈作为研究区域,按区域发展规划可分为“广佛肇+清远、云浮、韶关”、“深莞惠+汕尾、河源”和“珠中江+阳江”三大区域。其中,广州、深圳、珠海为区域中领跑城市,还与佛山、东莞、中山、肇庆、惠州、江门共同构成珠三角经济圈区域协调发展战略的龙头城市(图1)。

(二)数据来源

遵循可获取性、可比性、系统性和动态性的原则,结合已有的评价指标[11,17,19,21],构建了“珠三角经济圈经济—社会—生态—人口—土地城镇化综合评价体系”。其中,经济城镇化由经济水平、经济结构、消费水平和投入水平组成;社会城镇化由科技建设、教育建设、文化建设和卫生建设构成;生态城镇化由环境水平、环境压力和环境治理构成;人口城镇化由人口结构、人口从业和工资水平组成;土地城镇化土地投入、土地产出和土地规模构成。在指标层中,除了污水排放量、工业废气排放量、工业固体废弃物产生量为负向指标外,其余均为正向指标。数据来源于《广东统计年鉴》(2007—2016)、《中国城市年鉴》(2007—2016)、《中国城市统计年鉴》(2007—2016)以及2007—2016年珠三角经济圈15个城市的地方统计年鉴。

图1 珠三角经济圈地理位置

(三)研究方法

1.数据标准化

由于指标间存在量纲差异,因此需对原始数据进行标准化处理,使指标之间可比可测。其中,xi、yj、zk、pl、qm分别表示经济、社会、生态、人口和土地的城镇化原始数据。评价指标的标准化公式为:

(1)

(2)

2.求取指标权重

本文采用主观赋权和客观赋权相结合的赋权方法,在运用专家咨询法求取准则层权重的基础上,对指标层分别用层次分析法和熵权法求取权重θi和ωi,进而计算评价指标的复合权重λi[22]:

(3)

3.计算子系统城镇化评价指数

通过求取子系统城镇化评价指数,可测算不同区域和城市在不同子系统下(经济、社会、生态、人口、土地)的城镇化水平,计算方式如下:

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4.计算耦合协调度

借鉴物理学的“耦合”概念以及容量耦合模型的定义,结合目前对多系统耦合模型的研究、推导以及使用情况[20],以清晰地反映系统之间相互作用、相互联系、相互影响的协调程度为前提,可得珠三角经济圈多系统城镇化耦合度的计算方法:

(9)

式中:C为珠三角经济圈城市的多系统城镇化耦合度,取值范围为0~1,C值越大说明经济、社会、生态、人口和土地城镇化之间朝着有序方向发展,反之则发展方向越无序。

在得出城镇化各子系统相互作用大小和关联强弱的基础上,为了充分反映系统内部协调发展水平的高低[23],需引入耦合协调度的计算方法,求取珠三角经济圈经济、社会、生态、人口和土地城镇化之间的交互效应:

(10)

T=αA(x)+βB(y)+γC(z)+δD(p)+ηE(q)

(11)

式中:D为珠三角经济圈城市的多系统城镇化耦合协调度,取值范围为0~1,数值越大说明经济、社会、生态、人口和土地城镇化协调发展情况越佳,反之则为耦合协调度低,处于失衡状态。其中,T为发展度,即珠三角经济圈城市的多系统城镇化综合评价指数,用以反映经济、社会、生态、人口和土地的城镇化整体发展情况,取值范围为0~1,数值越大说明城镇化整体发展情况越好,反之则越差。公式(11)中α、β、γ、δ、η为待定系数,且α+β+γ+δ+η=1,分别表示经济、社会、生态、人口和土地的城镇化重要程度的权数。考虑到经济、社会、生态、人口和土地子系统在城镇化协调发展过程中同等重要,因此结合专家咨询法,对α、β、γ、δ、η的值均取0.2。最后,借鉴廖重斌对协调等级的划分方法[24],建立了耦合协调度等级范围对照表,详见表1和表2。

表1 耦合协调度等级范围对照表

三 结果与分析

(一)子系统城镇化指数和城镇化综合评价指数测度分析

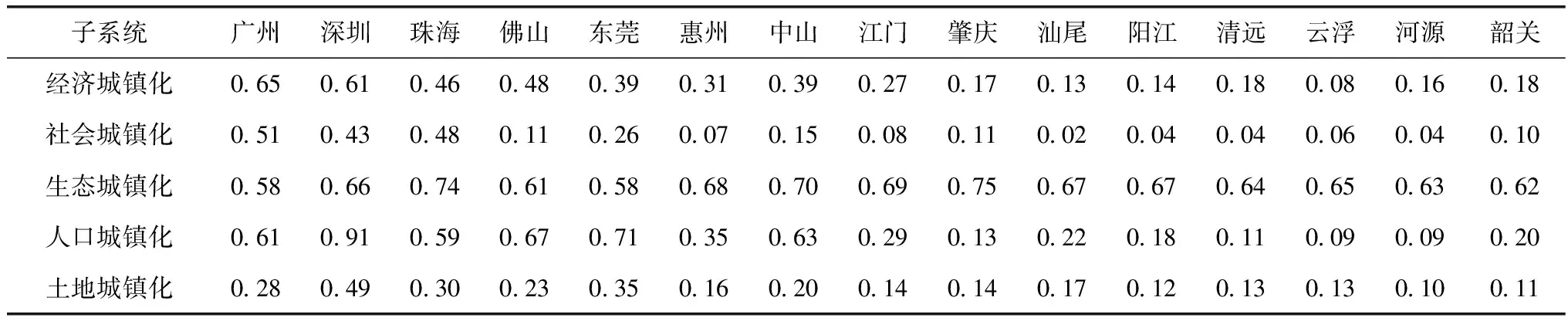

在子系统城镇化指数方面(表3),从时间序列来看,2007—2016年间15座城市经济、社会、生态、人口和土地城镇化指数的各自均值总体呈现上升趋势,其中:生态城镇化指数的城市均值远高于其他子系统城镇化指数的城市均值,除2007年外,其余时点均在0.60~0.70之间,反映出广东省积极推进生态文明建设的相关要求,逐步构建起基于粤北、粤东和粤西3个区域的环形生态屏障。人口城镇化指数的城市均值位于第二位,得益于珠三角地区的新型城镇化建设,通过区域联动发展,增强了佛山、中山、珠海、江门、肇庆、惠州等市的人口转移吸引力。经济城镇化指数的城市均值位于中间,在区域协调发展战略的带动下,“广佛肇+清远、云浮、韶关”、“深莞惠+汕尾、河源”和“珠中江+阳江”总体及区域内部的经济平稳上升,发展差距逐渐缩小,但仍有较大的提升空间。土地城镇化指数的城市均值排序总体靠后,广州、深圳、珠海、佛山、东莞和中山的土地城镇化发展情况较好,土地城镇化指数的10年均值超过了其所在区域的均值,而其他城市的土地资源浪费情况突出,土地利用效率低下。社会城镇化指数的城市均值排序最后,除广州、深圳和珠海的社会城镇化指数均值位于较高水平、东莞处于中等偏低水平以外,其余地区社会城镇化水平较低,均低于0.20,区域差异明显(图2)。

从空间分布来看,生态城镇化指数的年度均值波动较小,其他子系统城镇化指数的年度均值则出现了三次波峰,与三大区域相对应。一方面反映出城市间不同子系统的城镇化发展存在明显差异。其中,人口城镇化指数均值的差值最大,为0.82,生态城镇化指数均值差值最小,为0.17。另一方面,说明了珠三角经济圈的任务安排上以区域协调发展战略为依托,以促进粤东西北地区振兴为发展目的,充分广州、深圳和珠海作为领跑城市的带动作用,有力地推动了珠三角原生区域与粤东西北地区的双向交流与合作,形成内联外拓、联动融合的区域协调发展新局面(表4、图3)。

表3 2007—2016年经济、社会、生态、人口和土地城镇化指数城市均值

图2 经济、社会、生态、人口和土地城镇化指数年度变化趋势

表4 经济、社会、生态、人口和土地城镇化指数15座城市年份均值

图3 经济、社会、生态、人口和土地城镇化指数城市差异

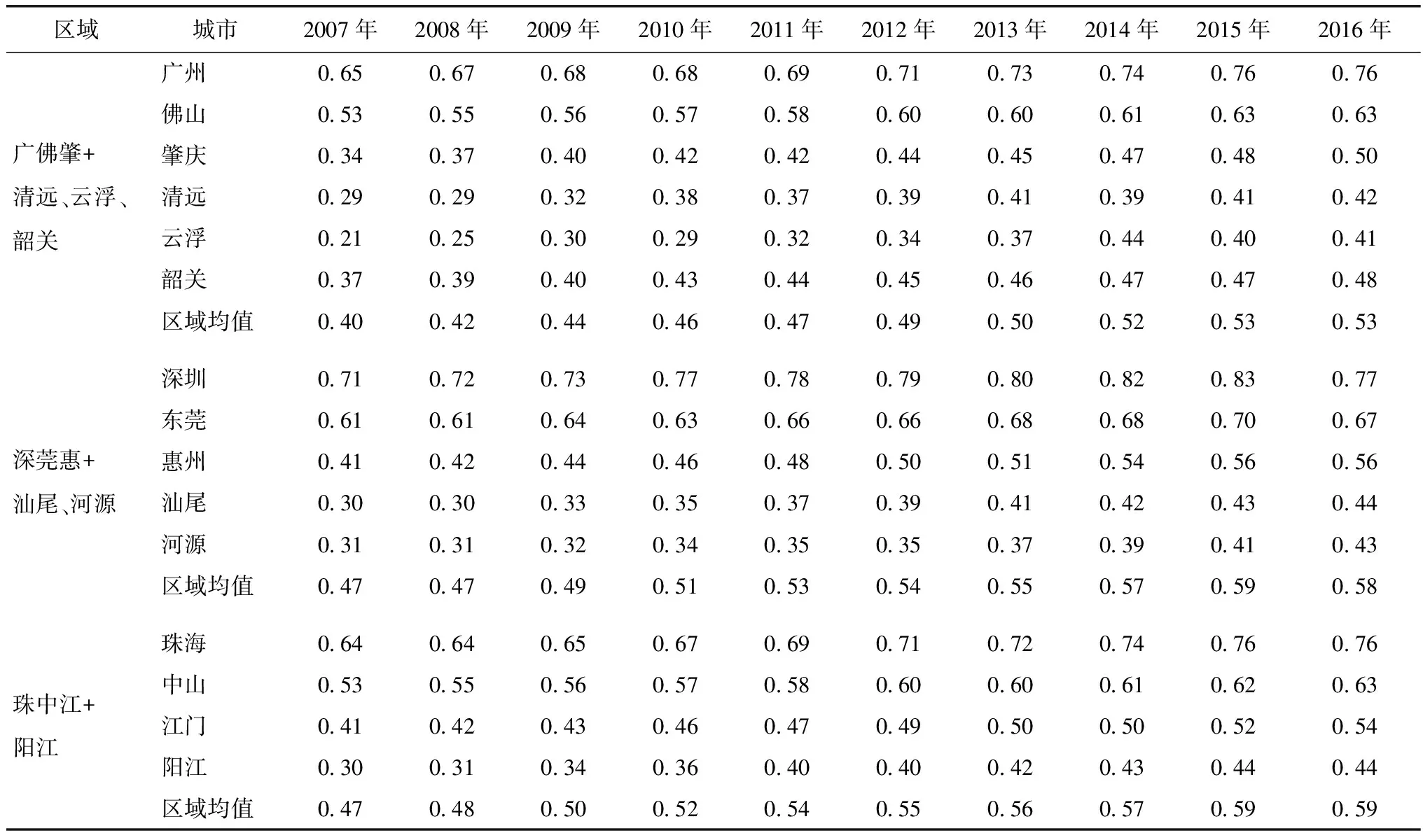

在城镇化综合评价指数方面,发展靠后的肇庆、清远、云浮、惠州、汕尾、河源、江门和阳江的城镇化综合指数年均增长率不仅高于所在区域的平均水平,还高于区域内的龙头城市,凸显出其巨大的发展潜力和提升空间。这是由于《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008—2020年)》及各地级市配套政策的实施,以珠江口东西两岸为重点,推进珠江三角洲地区资源要素优化配置,形成区域经济一体化、地区优势充分发挥的协调发展新格局,加上“广佛肇+清远、云浮、韶关”区域中需被辐射带动的城市数量多且发展差异较大,龙头城市的带动能力有限。因此,从数值大小来看,“深莞惠+汕尾、河源”和“珠中江+阳江”的城镇化综合评价指数基本持平,且高于“广佛肇+清远、云浮、韶关”区域。

对比3个区域2007年和2016年城镇化综合评价指数的提升幅度,“广佛肇+清远、云浮、韶关”和“珠中江+阳江”的城镇化综合评价指数的提升幅度超过30%,高于“深莞惠+汕尾、河源”的26%,结合区域城镇化率的分析结果,发现“深莞惠+汕尾、河源”的城镇化率年均增长率的平均值仅为0.6%,为经济圈内最低,这与深圳、东莞近年来较高的城镇化水平有一定关联,侧面反映出广州、佛山、珠海、中山等城市更能发挥对其他起步较低城市的带领作用,在短期内迅速提升被辐射城市的发展水平(表5)。

表5 2007—2016年珠三角经济圈城镇化综合评价指数

(二)城镇化耦合协调度的发展趋势

从总体来看,2007—2016年间三大区域的城镇化耦合协调水平处于上升趋势,多系统城镇化从失调状态向协调状态转变,协调范围均提升了一个等级。但区域之间差距凸出,“深莞惠+汕尾、河源”和“珠中江+阳江”的耦合协调度均值不仅高于“广佛肇+清远、云浮、韶关”区域,还高于珠三角经济圈的均值水平,表明前二者的城镇化发展更为全面、均衡。

从单个城市的耦合协调度值来看,所有城市的城镇化耦合协调水平处于稳步上升或波动上升趋势。一方面,广州、佛山、深圳、东莞、珠海、中山的耦合协调度一直处于在协调发展的范围,但最高水平仅达到中级协调。其中,广州、珠海从初级协调提升为中级协调,深圳从中级协调提升为良好协调但在2016年滑落回中级协调,东莞除了2015年提升为中级协调外,一直保持在初级协调类型,佛山、中山从勉强协调发展为初级协调。另一方面,城镇化相对滞后的城市在区域协调发展战略的带动下,城镇化协调发展程度有所提升。肇庆、惠州和江门的耦合协调度值提升至协调范畴,其余城市仍处于失调范围中,但失调状况开始缓和,表明协调发展战略的带动能力有限,辐射效果不显著(图4、表6)。

图4 三大区域城镇化耦合协调度值趋势

表6 2007—2016年珠三角经济圈耦合协调度值

(三) 多系统城镇化协调发展的时空分析

根据耦合协调度公式测算珠三角经济圈2007—2016年间经济、社会、生态、人口、土地城镇化协调发展水平,借鉴相关学者对耦合协调类型的评判方法[6,25-26],建立了珠三角经济圈耦合协调类型评判标准表(表7)。

以城市为单位分析其耦合协调类型的变化历程,运用ArcGIS10.2将2007年、2010年、2013年和2016年15座城市的耦合协调类型以不同颜色进行标记。协调类型城市的变化历程为:广州从人口、生态、社会的初级协调同步发展转变为经济超前发展、其余子系统滞后发展的中级协调类型;佛山注重人口和生态同步发展,从勉强协调类转变为初级协调类,但经济、社会和土地城镇化稍显落后;深圳和东莞注重人口城镇化的发展,但深圳的协调类型比东莞高一个级别;中山侧重于人口和生态同步发展;珠海是协调发展类城市中生态超前发展的标杆城市。肇庆、惠州、江门从失调类型转变为勉强协调类型,但生态城镇化占据发展前列。以空间演变为视角,协调类型城市的城镇化耦合协调类型的变化趋势总体为“倒U形”向“W形”发展的演变格局,其中“W形”的演变格局根据转变为城镇化协调发展类型的城市数量可分为“西低东高W形”和“同步纵深W形”两个阶段,表现出广州、深圳和珠海作为协调发展的中心向四周辐射扩散的发展态势,有效地推动周边地区子系统城镇化的协调发展。而失调类型城市的生态环境保护工作落实到位,相对于协调发展类型的城市而言,该类城市的土地和社会城镇化发展受损是常态,是由于在土地利用方面存在诸多“大学城”、“科技园”和“高新区”等“新区”,土地开发利用强度大于实际经济发展所需,致使土地效益难以达到预期效果。而财政支出对科教文卫的投入偏低,造成社会城镇化水平靠后(图5)。

表7 珠三角经济圈耦合协调类型评价标准

注:表中子系统城镇化差值的计算方法为各区域或城市子系统城镇化值中最大值与其他值的差的绝对值。

从区域来看,三大区域均从濒临失调类型生态略优发展转变为勉强协调类生态超前发展,但滞后发展的情况略有不同。“广佛肇+清远、云浮、韶关”为经济中度滞后,其“深莞惠+汕尾、河源”为人口轻度滞后、经济中度滞后,“珠中江+阳江”为人口中度滞后。反映出广州、佛山的经济辐射作用稍强于深圳和珠海,而深圳、珠海的人口集聚效应又强于其他区域的龙头城市,推动其所在区域的人口城镇化发展(表8)。

图5 珠三角经济圈城镇化耦合协调类型空间演变

表8 珠三角经济圈城镇化耦合协调基本类型

注:表中t代表年份节点,①为2007年各子系统城镇化的数值、②为2016年各子系统城镇化的数值。“区域A”代表“广佛肇+清远、云浮、韶关”区域、“区域B”代表“深莞惠+汕尾、河源”、“区域C”代表“珠中江+阳江”。

四 结论与讨论

(一)结论

基于珠三角经济圈经济—社会—生态—人口—土地城镇化耦合协调度评价指标体系,结合熵权法和层次分析法求取指标层的复合权重,运用耦合协调模型计算15座城市及其所在区域的城镇化综合评价指数和耦合协调度,测算珠三角经济圈内不同区域、不同城市经济、社会、生态、人口和土地城镇化协调发展水平的时空变化。经过分析,主要有以下结论。

1.城镇化指数的城市差异和区域差异

在城市差异方面,在时间序列上,2007—2016年间三大区域以及15座城市在经济、社会、生态、人口和土地城镇化指数的年度变化总体为上升趋势,其中生态城镇化指数均值最高,均值最低为社会城镇化指数。通过横向对比,除了生态城镇化指数均值的发展趋势较为平稳以外,其他城镇化指数均值曲线均出现了波峰,各子系统城镇化指数大致以区域领跑城市为峰值向周边递减,广州、深圳和珠海对于协调区域发展尤其是在振兴粤东西北地区上发挥着强大的带动作用,但城市间不同子系统类型的城镇化发展差异显著。

在区域差异方面,从城镇化综合指数的大小上看,“深莞惠+汕尾、河源”和“珠中江+阳江”的发展水平相当,而“广佛肇+清远、云浮、韶关”稍低于其他区域。从幅度大小来看,“广佛肇+清远、云浮、韶关”和“珠中江+阳江”的提升幅度大于“深莞惠+汕尾、河源”区域,后者的城镇化率年均增长率的平均值为经济圈内最低,前两个区域城市的城镇化发展空间大、提升效果显著。

2.城镇化耦合协调度及其类型的城市差异和区域差异

区域内所有城市的城镇化耦合协调水平处于良性上升趋势,广州、佛山、深圳、东莞、珠海和中山一直为协调发展状态,但最高仅达到中级协调水平。除肇庆、惠州和江门从失调转向协调范围外,剩余城市的协调水平有所提升但仍处于失调范畴,领跑城市未充分发挥辐射带动作用。值得注意的是,5个子系统同步协调发展的城市数量为零,大部分城市的生态城镇化水平基本处于前列,土地和社会城镇化的发展水平处于滞后或受损状态。

三大区域均从濒临失调类生态略优发展转变为勉强协调类生态超前发展,但滞后情况各异。广佛两地以强大的经济实力带动周边城市发展,而深圳、珠海则有效提升了周边城市的人口集聚效应,但区域之间和城市内部的城镇化水平仍存在一定差距,需继续促进区域均衡协调发展。

3.区域协调发展视角下城镇化耦合协调发展的时空差异

在时序变化上,截止到2016年,广州、深圳、珠海、佛山、东莞、惠州、中山、江门、肇庆为城镇化协调发展类型,汕尾、阳江、清远、云浮、河源、韶关仍属于失调类型,但失调类型城市的城镇化综合评价指数的年均增长率均高于三大区域和广州、深圳、珠海三座领跑城市,表明区域协调发展战略成效初显,有效地提高了周边城市的城镇化水平,推动了落后城市朝着多系统城镇化协调的方向发展。

在空间演变上,区域内所有城市均朝着更高级别的耦合协调类型发展,处于协调类型的城市主要呈现出从“倒U形”向“西低东高W形”、再向“同步纵深W形”的演变格局,即城镇化的协调发展趋势以广州、深圳和珠海为中心向周边城市扩散,体现出城市距离对区域城镇化辐射带动作用的影响,越靠近城镇化水平高的城市,周边城市的城镇化速度越快、协调水平越高。

(二)讨论

建设珠三角经济圈是广东省区域协调发展战略的重要举措,应充分发挥区域龙头城市尤其是领跑城市的辐射带动作用,因地制宜地解决当前区域之间和城市之间的城镇化水平差异、区域内部和城市内部的多系统城镇化协调程度差异的问题。首先,充分结合经济、社会、生态、人口、土地5个维度,制定和完善多系统城镇化协调发展的相关规划,挖掘城市本身的城镇化发展潜力;其次,以区域协调发展战略为依托,着眼于缩小发展差距,构建起多角度、多层次、全方位的合作体系,发挥并提升龙头城市的辐射带动作用,实现城镇化高水平地区带动低水平地区的发展,推动新型城镇化有序落地、区域协调发展,走出多系统城镇化发展失衡的困境;最后,珠三角经济圈的建设应把握粤港澳大湾区的发展契机,积极引入港澳地区资源,建立粤港澳联动发展的战略合作关系,提高区域的国际影响力。