中国15种变豆菜属植物的花粉形态及系统学分析

杨 晨 陈志祥 姚雪莹 王河山 王奇志*

(1. 华侨大学化工学院,厦门 361021;2. 福建中医药大学药学院,福州 350000)

孢粉学资料可为植物分类学和系统发育研究提供有价值的信息,花粉的形态和大小,花粉萌发孔以及表面纹饰等内容的研究都可以做为探究植物进化趋势的理论基础[1~6]。而花粉的形态是由基因控制的,受外界环境条件的影响很小,遗传性是比较稳定的[7],因而有花植物的花粉形态具有稳定性、保守性和可靠性[8]。孢粉学形态学研究由于其操作简单,分析直观等优点存在,成为植物分类学和系统演化分析中常用且重要的方法和手段[9]。

变豆菜属(Sanicula L.)隶属于伞形科(Apiaceae)变豆菜亚科(Saniculoideae),全世界约40 余种[10],中国已知18 种,其中12 种为特有,主要分布于华东、西北和西南地区[11~12]。变豆菜属植物单叶,掌状分裂,叶片上萼齿明显,该属植物花序不规则,单伞形,不规则复伞形或总状花序均有出现,同时该属植物花色呈白色,淡黄色,绿色,淡蓝色或紫色均有。由于属内种间形态分类困难,例如,皱叶变豆菜(S.rugulosa)叶片近圆形,川滇变豆菜(S.astrantiifolia)叶片圆肾形或阔卵状心形,极难分辨。植物分类学以及系统演化分析中,孢粉学是一种极度重要的方法,但是目前所知,国内外的关于变豆菜属植物的花粉学报道却寥寥无几,只涉及个别国内外种类形态特征的描述,因此开展孢粉学相关研究,可以为种间或属间分类提供新的证据。据报道国外的S.europaea L.的花粉形态是椭圆形[13],并且也发现Sanicula DC.组中的花粉形态学研究当中,变豆菜属种之间的花粉粒形态比较相似,均为椭圆形,且大小在22µm×64µm 左右[14]。此外,佘孟兰、舒璞等[15]研究指出变豆菜亚科花粉形态极面观为钝三角形或近圆形。但是由于研究中涉及的中国变豆菜属植物种类较少,其属内种间花粉关系还需要进一步的研究。

因此,本研究运用光学显微镜和扫描电镜对中国分布的15种变豆菜属植物的花粉形态进行观察和比较,为变豆菜属的孢粉及其系统演化研究提供新数据。

1 材料与方法

1.1 材料

本研究所用材料均采自野外,材料来源见表1。花粉大小为光学显微镜10×40 倍下测量的花粉粒的平均值。

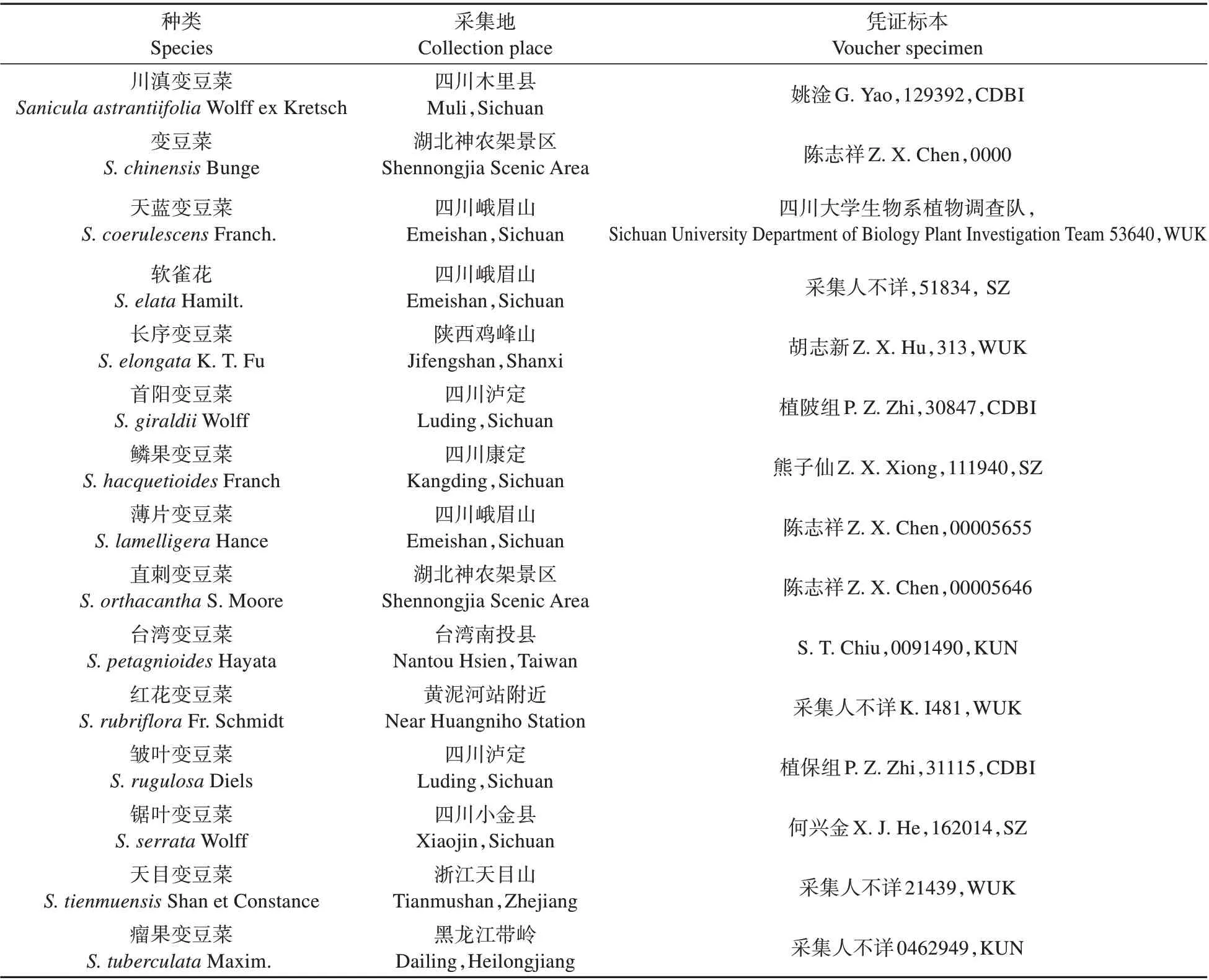

表1 材料来源Table 1 Source of materials

1.2 方法

采用醋酸酐分解法[16]处理花粉,将2 mL 冰醋酸加入盛有花药的小玻璃管中,待花药浸软后用玻璃棒将花药弄破。通过细铜网将花粉过滤到编号对应的离心管中,经离心沉淀后,倒去冰醋酸。加入临时配置的冰醋酸—浓硫酸混合液(9∶1),将离心管放入水浴锅加热沸腾,在分解过程中,可用玻璃棒轻轻搅动使其均匀。同时,可用玻璃棒随时取少量花粉放于载玻片上,并在显微镜下观察,直至看到孢粉的内壁和原生质体完全被溶解。分解好后再放入离心管放进离心机内离心沉淀,倒去混合液加入蒸馏水再次离心,重复3 次,将花粉倒入小玻璃管中。将保存在玻璃管内的花粉用玻璃棒或吸管吸取少量放在载玻片上,乙醇脱水干燥,最后通过光学显微镜对每一种变豆菜属的花粉粒的极轴和赤道轴的长度进行仔细地观察。每一种变豆菜属的花粉粒选取5~10 粒进行测定,计算极轴和赤道轴的平均长度,同时记录测量中花粉粒的最大最小值。

用于日立公司S-8600型号扫描电子显微镜观察的花粉粒也先经醋酸酐分解,后用水清洗,然后用50%,75%,95%,100%乙醇逐级脱水,备用;将脱水后的花粉粒置于样品铜台上,用离子溅射镀金膜后在扫描电子显微镜下观察花粉粒形态及表面纹饰,同时拍照记录。花粉形态描述的术语参照花粉形态与植物分类[17]和孢粉学概论[7]。

2 结果与分析

2.1 不同种类花粉形态特征分析

本研究选择的15 个种类的花粉特征见表2。扫描电镜下花粉粒极面和赤道面的形态特征见图版Ⅰ~Ⅲ。变豆菜属植物的花粉形态变异较小,花粉粒的形状和大小,花粉的外壁纹饰等研究都没有明显的差异。

表2 中国变豆菜属花粉微形态特征Table 2 Micromorphological characteristics of pollen of Sanicula from China

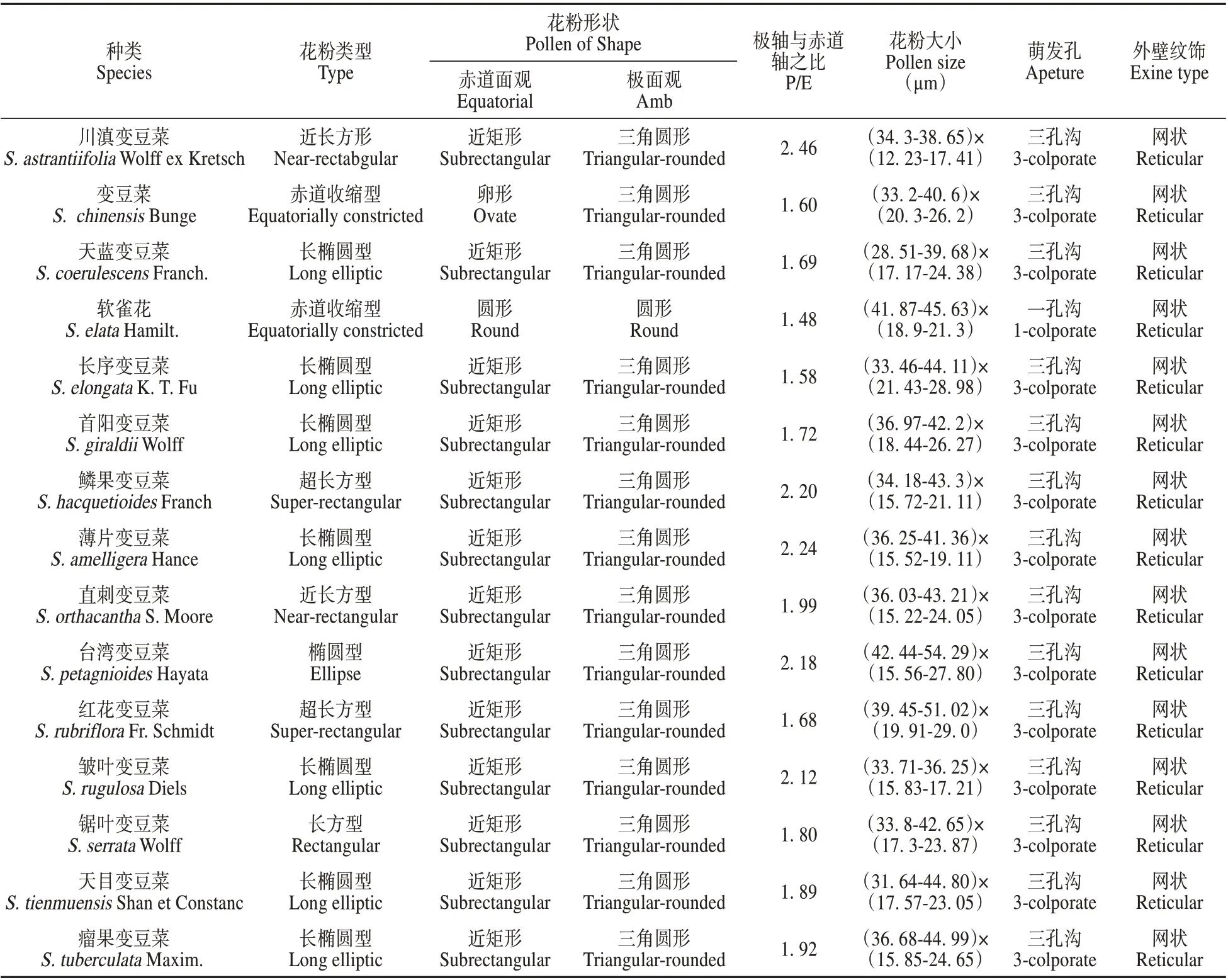

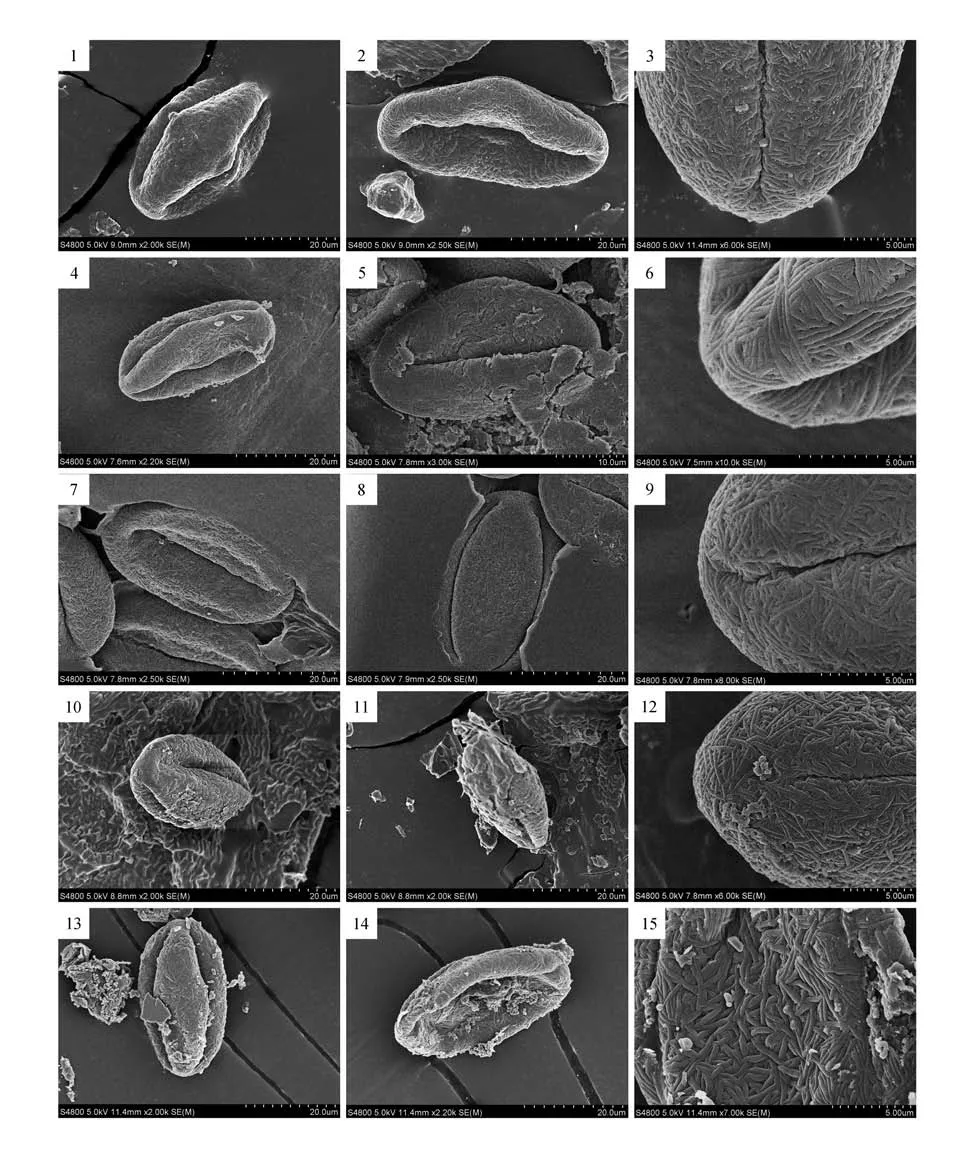

图版Ⅰ 扫描电镜下变豆菜属植物的花粉形态特征1~3.川滇变豆菜;4~6.变豆菜;7~9.天蓝变豆菜;10~12.软雀花;13~15.长序变豆菜Plate Ⅰ Characteristics of pollen of Sanicula grains under the SEM1-3.S.astrantiifolia;4-6.S.chinensis;7-9.S.coerulescens;10-12.S.elata;13-15.S.elongata

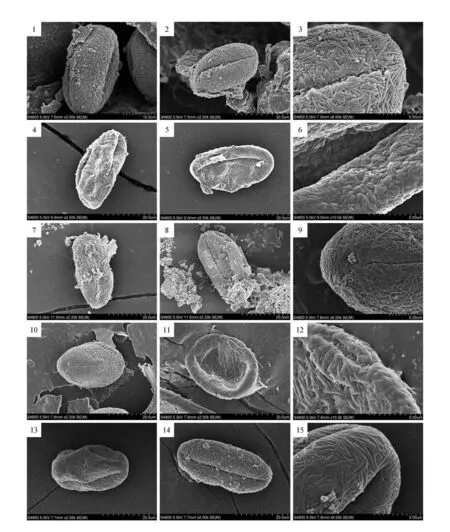

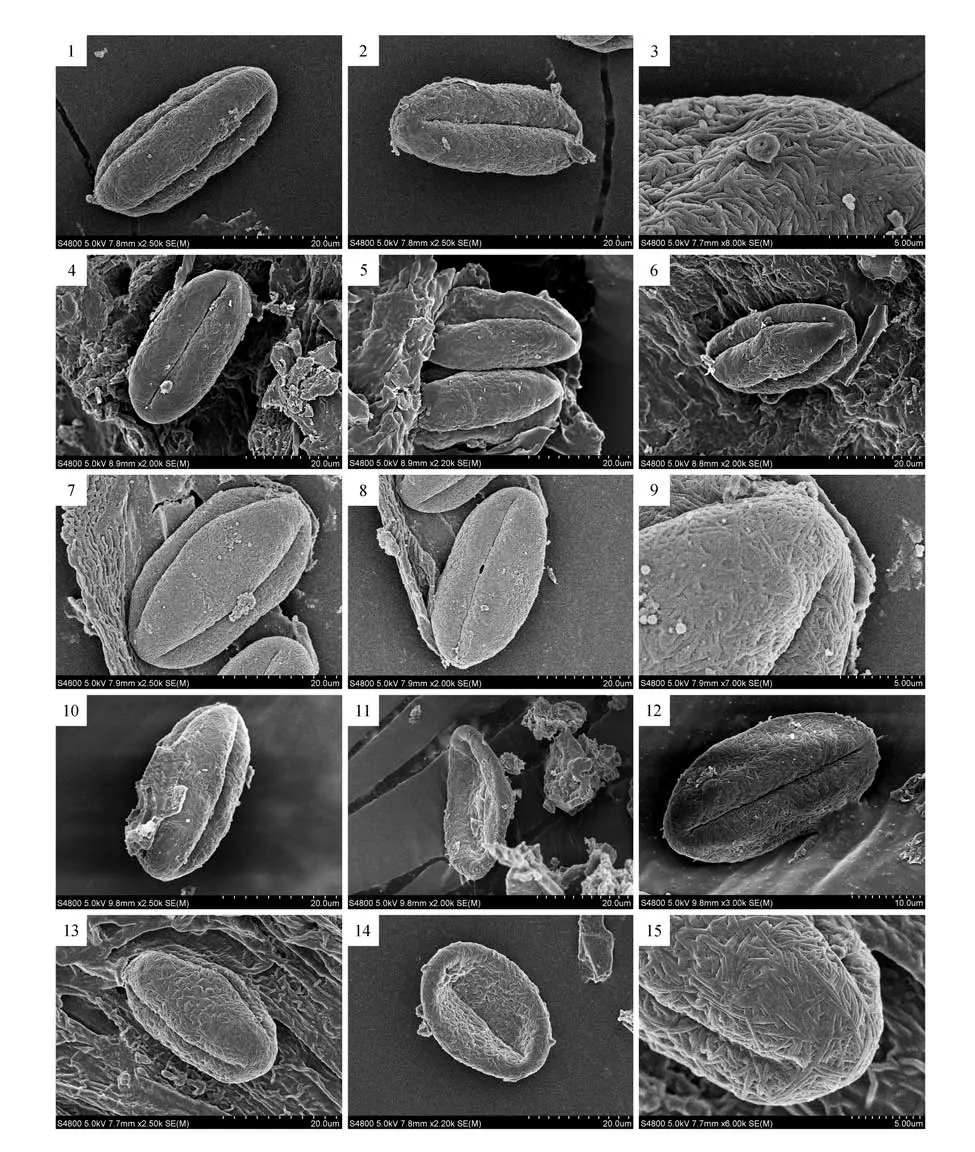

光学显微镜下观察到变豆菜属植物的花粉粒较大,极轴(P)长度多为30~45 µm,其中极轴长度最短的为28.51µm(天蓝变豆菜,图1:7),极轴最长的是54.29µm(台湾变豆菜,图版Ⅱ:13)。赤道轴(E)长多为15~28µm,其中最短的是12.23µm(川滇变豆菜,图版Ⅰ:1),最长为29µm(红花变豆菜,图版Ⅲ),P/E 值多为1.40~2.40,最高可达到2.46(川滇变豆菜,图版Ⅰ:1)。

图版Ⅱ 扫描电镜下的花粉形态特征1~3.首阳变豆菜;4~6.鳞果变豆菜;7~9.薄片变豆菜;10~12.直刺变豆菜;13~15.台湾变豆菜Plate Ⅱ Characteristics of pollen of Sanicula grains under SEM1-3.S.giraldii;4-6.S.hacquetioides;7-9.S.lamelligera;10-12.S.orthacantha;13-15.S.petagnioides

扫描电镜下观察到变豆菜属植物表面均有纹饰,尤其以赤道区最为明显,但差异并不显著。其表面均具有网状或细网状纹饰,扫描观察极区和沟间区为条网状纹饰(图版Ⅲ:3,6,9,12,15)。

2.2 中国变豆菜属部分种类的花粉特征分析

图版Ⅲ 扫描电镜下的花粉形态特征1~3.红花变豆菜;4~6.皱叶变豆菜;7~9.锯叶变豆菜;10~12.天目变豆菜;13~15.瘤果变豆菜Plate Ⅲ Characteristics of pollen of Sanicula grains under SEM1-3.S.rubriflora;4-6.S.rugulosa;7-9.S.serrata;10-12.S.tienmuensis;13-15.S.tuberculata

中国变豆菜属部分种类的花粉粒具有以下特征:赤道观为近矩形,近矩形或赤道收缩形,极区较圆或平,赤道区微外突、平直或收缩,极面观圆形、三角圆形;花粉粒较大,极轴(P)长28.51~54.29 µm,赤道轴(E)长15.22~28.98 µm,P/E值为1.48~2.46;具沟孔沟,沟多长;外壁纹饰为网状。

3 讨论

3.1 变豆菜属花粉类型与进化意义

伞形科按照花粉形状以及P/E值,花粉分为五类或者六类,其中(近)菱形、近圆形和椭圆形3 种花粉是原始花粉,赤道收缩形花粉是最进化的花粉,位于两者之间的长菱形或近长方形以及超长方形花粉依次被认为是不同程度中等进化的花粉类型[18]。

在供试的15 种变豆菜属植物中,花粉属于原始的种类有软雀花(S.elata)、长序变豆菜(S.elongata)、变豆菜(S.chinensis)3种,花粉属于中等进化的种类有红花变豆菜(S.rubriflora)、天蓝变豆菜(S.coerulescens)、首阳变豆菜(S.giraldii)、锯叶变豆菜(S.serrata)4 种,花粉属于较进化的有8 种(近长方形)。因此所研究的变豆菜属植物花粉以较进化类型为主(占供试种数的53.3%),支持前人研究结果,变豆菜亚科中的变豆菜属相比较天胡荽亚科植物的花粉形态较进化,缺乏原始类型[15]。

在变豆菜亚科中,我们的研究表明变豆菜属的花粉形态比较统一,只是一个自然的类群,与刺芹属花粉形态近似(花粉类型包含过渡类型和较进化类型),亲缘关系较近,这与分子结果保持一致[15]。并且变豆菜属花粉纹饰多为网状纹饰,而刺芹属多为脑纹—网状纹饰[15],可作为变豆菜亚科属间的重要分类依据。

3.2 变豆菜属花粉形态及种间区别

花粉粒是植物的重要器官,花粉粒的形态性状是探讨种间演化关系的重要依据之一[19~22]。变豆菜属花粉的演化趋势是花粉粒由大到小,赤道由平直向内缩的方向发展,P/E 值由小于接近2 到大于2(即赤道轴渐缩短由长球形至超长球形),极面观由三角圆形至三角形,表面纹饰由短条—网状,条—网状至皱波状进化[19~22]。根据进化过程中花粉形态演化规律(近菱形或近圆形→椭圆形→超长方形→赤道收缩形)及变豆菜属花粉演化趋势以及相关特征分析属下类群间的关系,具有赤道收缩型花粉的种类为较为进化的类群[15,18]。据此,对供试15 种变豆菜属植物的花粉形态特征进行综合分析,可以初步得出这些种类之间的演化关系最原始的种类为软雀花(S.elata)、变豆菜(S.chinensis)等,鳞果变豆菜(S.hacquetioides)、川滇变豆菜(S.astrantiifolia)和薄片变豆菜(S.lamelligera)等为较为进化型。同时在同属于进化类似的类群中,其花粉形状和大小也存在明显差异,如变豆菜和软雀花,前者花粉赤道面为卵形,P/E 比为1.6;后者为圆形,P/E比为1.48。因此,利用花粉微形态特征可作为分类鉴定的新证据。

3.3 红花变豆菜

红花变豆菜(S.rubriflora)广泛生长于东北三省,是变豆菜属中的特殊种。研究表明红花变豆菜的花粉为超长长方形花粉,而且在花色方面,为唯一紫红色,这一特征在该属中较少见。虽然红花变豆菜无论是花粉形态大小还是花粉纹饰在该属中没有明显差异,其花粉类型较为进化,红花变豆菜在分子水平中却较为原始,处于分子系统发育树的基部[21]。并且该种果棱微凸,细胞轮廓4~6边形,其果棱纹饰很短且稀疏,与变豆菜属其他种差异明显[22],因此该种与其他种的亲缘和进化关系需要进一步的研究。

致谢 感谢西北农林科技大学生命科学学院植物研究所标本馆(WUK)、四川大学生物系植物标本室(SZ)、中国科学院成都生物研究所植物标本馆(CDBI)、中国科学院昆明植物研究所标本馆(KUN)在标本查阅过程中给予的帮助。