应用型本科校企“嵌入式”利益共同体模式的自动化专业人才培养教学改革路径与实践

江善和 吴文进 张朝龙 李彦梅

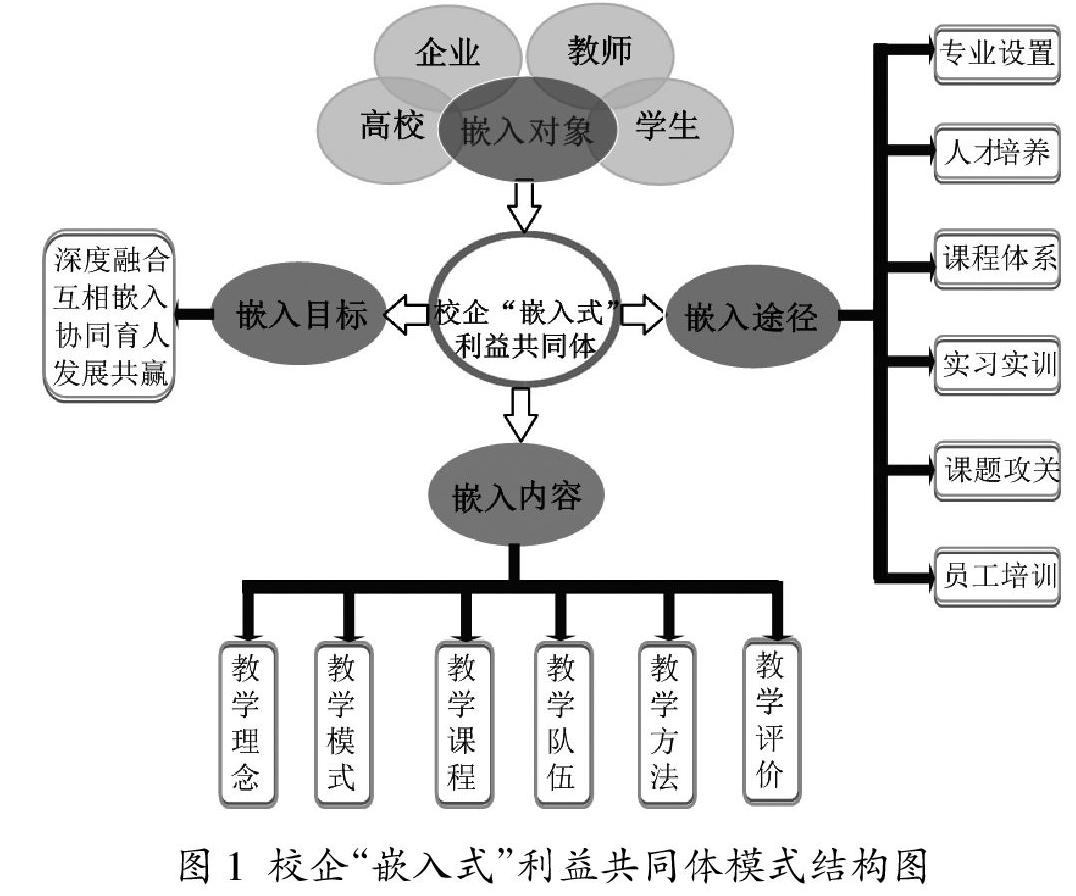

摘 要:校企“嵌入式”利益共同体是实现地方应用型本科高校与企业开展深度合作的一种有效创新模式,在地方高校应用型本科专业的人才培养过程中起到了重要作用。阐述了校企“嵌入式”利用共同体模式的内涵、结构及其功能,包括嵌入对象、目标、内容和途径等四个方面。提出了校企“嵌入式”利益共同体模式下的人才培养教学改革路径,结合我校自动化专业人才培养开展了有益的教学尝试与改革实践,最大程度地实现校企深度融合、互相嵌入、互利共赢。

关键词:利益共同体;嵌入式;自动化;人才培养

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2020)07-0145-05

Abstract: The embedded benefit community of school and enterprise is effective and innovative model for realizing deep cooperation of the local application-oriented undergraduate universities and enterprises and plays an important role in the process of the talent training. The implication, structure and function, including embedded objects, goal, content and way of the embedded benefit community of school and enterprise were proposed in this paper. In the following, the teaching reform path and practice of automation professional talent training based on embedded benefit community of school and enterprise were presented to greatly realize deep cooperation, mutual embedding and mutual benefit of school and enterprise.

Keywords: benefit community; embedded; automation professional; talent training

應用型本科院校的主要任务是培养一大批适应市场需求、具有实践能力的工程应用型技术人才,这一任务决定了这类高校培养的毕业生不仅具备扎实的专业学科理论知识和学术素养,更要具备良好的工程实践能力、岗位技能及职业精神。当前,作为高等教育大众化的中坚力量,应用型本科院校应向应用型进行深度转变,主动融入国家的产业转型升级和创新创业驱动发展战略,克服高校人才培养和企业用人需求的脱节问题[1-2]。为此,推动应用型本科院校在人才培养过程中积极开展校企深度融合,促进校企协作“嵌入式”教学模式的创新,促进校企双方资源共享、平台互建、课堂互通、人员互聘,增强学生的工程实践和创新创业能力,优化教育资源配置,实现校企协作互利双赢,更好地为社会培养适应市场需求、满足企业岗位技能和职业素养的工程技术人才。本文以我校自动化特色专业为背景,阐述与企业开展的深度“嵌入式”利益共同体协作,共同就自动化专业人才培养模式、课程体系、课程内容、教学方法、师资队伍等改革的做法进行了探索与实践。

一、校企“嵌入式”利益共同体模式

当前,我国高等教育处于稳定现有发展规模、推动高等教育内涵式发展的新阶段,其根本要求是走以提高教育质量为核心的发展道路,深化校企合作发展阶段,走向高校与企业的“嵌入式”利益共同体协作模式已成为高等教育质量发展的一个重要载体。建立高校与企业深度协作的机制,促进高等教育的良性发展,进一步丰富校企协作的人才培养模式的内涵,创新校企协作的体制机制,维系校企协作的良性运转,突破校企深度融合的发展瓶颈,使得高校为应用型人才培养提供更加优质的条件已成为我国高等教育在现阶段快速发展过程中需要探索和解决的问题[3-5]。

校企“嵌入式”利益共同体模式结构图如图1所示。校企“嵌入式”利益共同体模式是指高校和企业,教师和学生在利益共同体的构建过程中,彼此照顾各方的利益诉求,发掘企业愿意合作的利益驱动点,能够在专业设置、人才培养质量、课程体系、实习实训、课题攻关、员工培训等方面展开深度融合、互相嵌入,充分发挥双方的软硬件资源,改革教学理念、教学模式、教学队伍、教学课程、教学方法和教学评价,实现校企协同育人、发展共赢。同时引入企业的价值理念和工作流程,将企业的职业素养、岗位技能、设备更新和产品升级等企业元素嵌入到学生培养的教学全过程中去,真正达到企业用人需求和专业人才培养零距离的长期稳定发展。这种模式旨在树立校企利益共同体的育人理念,立足于人才培养的内在规律,通过协作理念、协作模式和协作载体的创新与探索,构建校企双方长期协作的发展局面,将企业的用人需求与高校的人才培养紧紧联系在一起,使校企协作能够成为高校教学质量提升和人才培养的重要环节,促进校企双方开展多层面、多领域、多平台的深度协作,形成互利共赢的发展模式。

校企“嵌入式”利益共同体模式有利于树立深度融合、协同育人的协作理念,发掘企业协同育人的利益驱动点,吸引企业深度参与人才培养过程。当前,我国企业参与高校人才培养的热情不是很高涨,主要原因有:一是校企双方对合作的利益和目标的追求不同。企业作为市场活动中自负盈亏的经济主体,与高校的合作注重技术咨询、产品研发、成果转让等科学研究,鲜有担当人才成长过程中的社会责任。高校的核心功能是人才培养,需要企业的深度参与才能使培养的人才更加符合企业需求。所以,校企双方应树立协同育人的合作理念,共同成为人才培养的责任主体,让企业真正成为高校发展的一部分,也成为人才培养的主要阵地。二是缺乏企业应承担人才培养的国家政策、法律规范及其义务要求,造成了企业承担的社会责任不明确。应用型技术人才的最突出特点就是注重学生实践实训能力的培养,企业参与并承担人才培养的责任和义务已成为诸如德国等国外成功国家的发展模式,国外企业充分认识到校企协作是培养企业所需人才的一个重要途径。而国内多数企业抱着“多一事不如少一事”的心态,将人才培养的社会责任推给了高校。

校企“嵌入式”利益共同体模式有利于建立责任共担、发展共赢的协作模式,发挥企业协同育人的资源优势,搭建协作载体和平台,形成人才培养的聚集效应。应用型高校受自身条件的限制,在应用型人才培养过程中,很难提供足够的实习实训基地和实践教学平台供学生开展应用技术的培训和锻炼,造成学生难以适应企业生产过程的岗位要求。通过校企协作模式,企业发挥自身硬件资源,通过顶岗实习、校外实训、项目研发等载体为学生提供生产过程的真实体验,融入企业的生产元素和职业理念,让学生更好地适应未来就业的岗位需求;企业积极参与到高校专业调整与设置、人才培养方案修订与完善、课程体系的重构与优化等人才培养的顶层设计中去;企业承担起高校教师队伍的转型任务,培养应用型人才需要具有工程实践能力的教师队伍,完成这一转型的前提是高校教师应通过校内外交互顶岗、假期集中培训、企事业挂职锻炼、参加职业技能考试等方式提升教师的工程素质和应用能力。另一个方面,通过校企协作,高校应发挥高校的人力资源和智力优势,为企业提供员工培训、产品研发和人才需求,解决企业转型升级和产品创新中的实际生产课题,寻找企业的利益驱动点,形成企业愿意协作的长效机制。为此,校企双方发挥各自的优势,寻求符合双方的利益需求点,通过多元化、多层面的载体和平台,建成一个具有“人才共育、过程共管、平台共建、成果共享、责任共担,发展共赢”的校企“嵌入式”利益共同体,打开更深更广的协作空间,实现人才培养的聚集效应。

二、校企“嵌入式”利益共同体模式的人才培养教学改革路径

学习借鉴国内外应用型人才培养理念和教学模式,将高校和企业、教师和学生作为利益共同体的“嵌入”实体,推进他们深度融合、互相嵌入,通过工程教学理念嵌入、人才培养模式嵌入、专业设置嵌入、课程体系嵌入、教学方法嵌入和教学评价嵌入,实现校企利益共同体的协同育人、发展共赢的目标[6]。校企“嵌入式”利益共同体模式的人才培养教学改革实施路径如图2所示。

(一)利益共同体实施对象“嵌入式”改革路径

1. 高校嵌入:主动引领、协调推进,扮演好利益共同体“导演”角色

高校应承担起校企协作的主要推动方,扮演好校企协作中的“导演”角色。主动引领校企协作的发展方向、规模、水平和深度,培养校企双方具有良好的合作愿景,协调推进双方能够深度融合、互相嵌入,做到利益共享、资源共有、优势共促。高校应主导人才培养过程中的核心作用,推进学校人才培养的环节要素与企业的运行过程有机结合起来,从而形成具有共同利益诉求的“双主体”人才培养体系。高校应将企业看作高校建设发展的一部分,发挥企业作为人才培养的另一个阵地作用。健全校企深度协作的各种规范制度和管理机制,拓展合作领域,在师资队伍、平台搭建、项目合作、课程体系、成果转化、实践基地等方面承担起协作的主要推动力量,发挥高校在智力资源、科技研发、员工培训、成果创新等方面的优势,增强企业深度协作的意愿和动力。

2. 企业嵌入:主动担责、积极参与,扮演好利益共同体“制片人”角色

企业作为校企协作的另一个主体,应扮演好利益共同体中的“制片人”角色,主动承担起人才培养的责任,发挥好“主人翁”精神,积极参与到高校人才培养过程中去。校企“利益共同体”模式中的企业嵌入可以为企业提供大批符合企业自身需求的高素质技术人才;可以利用高校资源对企业员工进行在职教育,有效提升在岗员工的技术能力,节约企业人力资源教育成本;可以借助高校的科研服务和成果转化更好地开展企业新产品的研发和新技术的引进,提高企业的核心竞争力和创新能力。同时,嵌入企业在满足自身利益诉求过程中,充分利用资源优势为高校的人才培养提供各种条件,如把握市场动态和发展需求参与到高校人才培养方案和课程体系的制定过程;利用企业生产车间和实验设备为学生提供真实的生产实习实训场景,为教师提供全方位的实践技能培训项目,保证了嵌入企业在承担高校人才培养责任下实现自身利益最大化。

3. 教师嵌入:提升教师的工程应用实践能力,扮演好利益共同体“编导”角色

校企利益共同体的实现,不仅需要高校和企业的共同承担和努力,更需要一大批熟悉生产实践过程和生产工艺流程的专业实践教师队伍。教师作为校企协作的实践者,应扮演好利益共同体的“编导”角色,即教师承载着人才培养一线教育教学的重任,能够充分掌握市场动态和企业生产,能够做到将课堂教学、专业知识及企业要素相结合,这些都需要教师自身不断提高工程应用实践能力和职业技能,保障学生在接受专业知识学习的同时,也掌握一定的企业生产、经营、管理和技术等业务知识。高校和企业作为利益共同体的主导者,应能够搭建一线教师实现利益共同体价值和目标的平台和机会。如校内外交互培训、假期集中培训、企事业挂职锻炼、参加职业技能考试、搭建校企合作中心、依托企事业项目等形式实现嵌入教师专业实践能力的提升,促进企业管理水平、人力资源和技术革新的发展。

4. 学生嵌入:锻炼学生的职业素养和岗位能力,扮演好利益共同体“主演”角色

学生作为校企协作的受益者,应扮演好利益共同体“主演”角色,充分利用校企协作平台不断培养自己的职业素养,提升自己的岗位能力,促进学生职业生涯发展,提高学生就业竞争力。学生在积极学习理论文化知识的同时,更需要借助校企协作人才培养平台,让学生参与到企业真实的生产实践活动,接受企业岗位能力的培训和职业习惯的养成,从而将专业理论知识转化为技术实践能力。作為学生,应该转变角色,把自己当作企业中的一名员工,在实际岗位上与企业职工同劳动、同生活,严格遵守校企的共同安排,接受相应的专业教育和技能培训,可在不同岗位轮岗培训,接受更多的实践体验,增强学生的实践能力。同时,经过实习锻炼的优秀学生可以选择是否留在企业,通过企业平台积累一定的创业经验,更好地奠定学生职业生涯基础,企业也可通过这种模式发现和储备人才,更好地服务于企业发展需要。

(二)利益共同体教学过程“嵌入式”改革路径

1. 理念嵌入:认同工程理念,重视校企的利益诉求

校企“嵌入式”利益共同体的本质是指高校和企业具有相互认同的价值理念和实现目标,能够彼此照顾各自的利益诉求,并在实现利益诉求过程中形成相互依赖、共建共享、发展共赢而又相互制约、荣辱与共、可持续发展的利益结合体。双方的合作应抱有共同的价值认知和理念,不应该以牺牲对方的利益为代价获取自身利益最大化,而是通过双方相互输送利益,从而达到发展共赢、互惠互利的目標。作为高校,除了寻找学生实习基地来满足实践教学环节的需要之外,更多地需要注重企业的利益需求,急企业之所急,想企业之所想,培养适合企业所需的人才、利用高校的科技资源和人力优势提供企业科技研发和管理咨询,能够解决企业生产和管理中的实际问题。作为企业,在协作过程注重考虑高校的公益性质,主动承担起人才培养的社会责任,一方面借助校企协作教学平台培养人才、发现人才、留住人才,另一方面借助校企协作项目平台开展技术研发、重大项目申报、破解技术难题等,真正地实现企业自身价值的提升。

2. 模式嵌入:融入企业元素,制定人才培养方案

校企“嵌入式”利益共同体的人才培养模式是指高校和企业相互融入,共同渗入人才培养的全过程,实行高校和企业“双主体”的育人模式。邀请行业领域专家、企业工程师和高校专业教师等共同组成指导委员会,精心设计人才培养方案的培养目标、架构体系、课程安排、教学内容、实践教学和教学方式方法等,共同制定符合校企双方利益和学生发展的人才培养方案。方案应以市场社会需求为导向、企业用人标准为目标、职业岗位技能为核心,充分体现“五个”对接,教学目标与用人标准对接、教学内容与岗位技能对接、教学设计与生产要素对接、教学过程与管理流程对接、教学价值与职业素养对接,真正地实现学生知识、能力、工程技术和职业素养的全面发展。

3. 专业嵌入:紧跟市场需求,动态调整专业方向

专业是构成高校核心竞争力的关键要素,专业的设置和调整要以市场需求为导向,紧密结合区域经济发展和产业转型升级,既要充分发挥本校内部的资源优势,保持优势专业的稳定性,又要结合社会市场的动态变化,新设急需专业。人才培养质量的外部评价尺度是培养的人是否很好地适应企业、社会和市场的需求。因此,高校在设置专业过程中,一要,充分了解市场的现实和潜在需求,主动适应市场建立面向行业、企业的专业集群,推动专业设置与市场需求相结合。二要,建立科学的动态调整和优化专业的机制,既要保持优势专业的稳定性,又要考虑新设专业的广泛性、前瞻性和应用性。三要,通过改造传统专业、调整优势专业培养方向等方式,发挥学校现有专业资源,同时结合市场需求、产业结构增设产业急需的应用型专业。

4. 课程嵌入:立足岗位标准,重构专业课程体系

课程体系是实现人才培养目标的载体,是保障和提高教育质量的关键,而课程是构成课程体系的重要内容。因此,校企双方应依据应用型人才培养目标重构专业课程体系,形成适应企业新要求的专业课程体系动态调整机制。依据人才培养目标和能力要求,整合专业基础课、主干课和核心课,拓展应用类型的选修课程,加强实践和实训教学环节比重。面向企业用人的岗位标准组建若干专业课程群,瞄准职业岗位需要的知识和技能,促进专业课程与岗位标准的有效衔接,构建专业类或者跨专业类课程平台,强化学生岗位能力和职业精神的培养。

5. 方法嵌入:多种方法并举,凸显个性因材施教

教学方法是在教学过程中实现教学目标和任务所采取的教学方式和手段。在校企协作教学过程中,除了强化学校课堂讲授法和实验演示法等教学手段外,还应该采取专家讲座法、案例教学法、项目引领法、任务驱动法等,实行多种方法并举,充分利用企业的实践条件、技术优势、管理队伍等资源,夯实人才培养的基础,凸显因材施教和个性化培养方向,提高学生学习教学效果,进一步提高人才培养质量。

6. 评价嵌入:多元反馈评价,优化改进培养过程

教学评价是健全教学质量监控体系的重要环节,也是提高教学质量、优化培养过程、提升办学水平的重要保障。多元教学评价体系应包括四个方面:一是评价主体的多元化,即学生、教师、督导、领导等校内主体,还有行业和企业专家、第三方教育评估机构等校外主体,更为重要的是利益共同体中的合作企业应承担起人才培养质量监控的重要组织和实施者。二是监控手段的多元化,即听课评课、问卷调查、网上评教、教学资料检查、召开师生座谈会和教学质量分析会、问卷调查等多元方式全面客观掌握教学质量的薄弱点和困难。三是评价标准的多元化,即依据不同监控主体设计不同的教学质量评价表,如教师用质量评价表、学生用质量评价表;依据不同课程类型设计不同的评价标准,如理工类、人文社科类、外语类、实验实训类等课程教学质量评价表。四是反馈方式的多元化。评价结果应及时反馈给相关主体,通过谈话沟通、召开信息反馈会、印发教学通报、政策刚性惩罚等多种措施促进评价主体有效改善教学过程,确保教学评价结果正确运用。

三、校企“嵌入式”利益共同体模式下的自动化专业人才培养教学改革实践

自动化专业是我国高等学校专业设置最多的一个传统工科专业,是一门适应性强,应用面广的工程技术专业。它以自动控制理论为主要理论基础,以电子技术、计算机技术、信息技术、网络技术、检测技术等为主要技术手段,对各种自动化机器、设备和生产过程等系统实施控制。伴随着当下经济结构调整和产业转型升级的需要,以新技术、新产业、新模式为代表的新经济蓬勃发展,对自动化专业工程技术应用型人才的培养提出了更高的要求。

近些年来,我校在校企“嵌入式”模式自动化专业人才培养教学改革方面做了有益的尝试和实践,取得了一些初步成果。主要嵌入模式包括:

(一)开展嵌入式人才培养

2012年6月,我校与解放军第4812厂开展合作办学,实行订单嵌入式人才培养模式,在全院遴选了30余名同学组成一个班级。在人才培养过程中,除了完成该专业人才培养方案安排的课程之外,还增加了企业岗位需求的相关课程,充分体现了企业的人才培养目标,为该企业培养适合急需的人才,解决了企业发展人才瓶颈问题。2013年9月,学院与美的集团校企协作人才培养协议签约。双方议定共同开展专业建设,共同制定人才培养方案,共同进行课程开发,共同进行师资培训,共同进行实习基地建设。委托我校每年优选30至50名同学进行为期三个月的企业工艺品质课程专项培训,并无偿捐赠实习实训设备。这种模式既为企业培训了基层管理技术人员后备力量,也为我校学生搭建了直接进入大型企业管理工作岗位的快车道。

(二)开展课程嵌入式改革

自2015年9月,为深入推进“产教融合 协同育人”,不断创新人才培养教学模式,我校物理与电气工程学院启动了自动化、机械设计制造及其自动化、电子信息科学与技术和微电子科学与工程等四个专业的“嵌入式”教学模式课程改革试点工作。引入上海尚觀科技有限公司、南京华清远见教育集团和中科创达软件股份有限公司担任了《电子设计竞赛培训专题》和《嵌入式系统设计》等课程的实验教学和课程设计工作,从而将企业的项目案例和技术培训充分嵌入到高校的实验教学进程中。“嵌入式”模式课堂教学是指高校通过“课程置换模式”,把理论和实验的教学任务交给企业完成,使得学生的课程学习更加具有实用性、系统性和职业性,能够将行业和岗位职业标准嵌入到大学生专业培养的过程中,使学生在学校课堂上学到实用的专业知识和技能,养成良好的职业习惯和素养,实现学生快速掌握专业技能、适应社会需求、零距离地对接企业岗位培训,最终实现高校、企业和学生的三方共赢。

(三)开展教师嵌入式培训

多年来,学校特别重视“双师型”教师培养,与企业共同组织教师嵌入式培训,意在提升教师的实践教学能力。利用寒暑假组织工科各专业青年教师到安庆ATG公司、芜湖美的、中国人民解放军第4812工厂、江苏苏州等生产企业进行驻厂实践、学习;推荐优秀青年教师进入中国人民解放军第4812工厂、安徽盛运股份公司参与科研攻关。为满足教育部ICT产教融合基地建设的需要,学院今年暑期派出了10位教师分赴广州信息工程职业学校、苏州大学应用技术学院、山东英才学院等学校开展专业培训。鼓励青年教师报考职业资格证书,多名教师分别获得SYB创业讲师资格、心理咨询师资格、电子工程师认证资格、行业认证工程师等。

(四)开展项目嵌入式合作

多年来,学校与企业开展项目嵌入式合作,一方面提高教师的工程科研能力,另一方面有效解决企业的技术研发难题。2015年11月,我校与中兴通讯股份有限公司共同签署了《教育部-中兴通讯ICT产教融合创新基地合作协议》,合作创建“ICT产教融合创新基地”,校企双方在人才培养目标、人才培养理念和技术路线选择三个方面展开全方位合作,共同制定培养方案,共同进行课程开发,共同进行师资培训,共同进行实习基地建设,共同建设创新平台,共同开展考核评价。2016年5月,我校成功获批“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划试点院校,该项计划是由教育部学校规划建设发展中心与北京华晟经世信息技术有限公司正式启动,旨在服务国家创新驱动与互联网+中国制造2025战略,提升高等学校主动服务产业转型升级能力,为“中国制造”提供强有力的人才和技术支撑。

除此之外,学校还先后与安徽省三环万隆机电设备制造有限公司、安庆市汉升机械、南方公司、安庆市立医院、同博科技、盛运机械、博隆机电、ATG、安庆富士康、安徽岳塑汽车工业股份有限公司、安徽兆利光电科技有限公司、安庆市劳动就业局、安庆市科技局等单位联系,就共建研究中心、产品开发、人员培训、技术咨询等方面进行了合作。学院还与企业共同开展横向课题研究,与博隆机电公司合作了磁阻电机控制系统项目、与盛运机械公司合作了信息管理系统项目,都已经顺利完成,切实为企业解决了技术难题。

参考文献:

[1]张应强.地方本科高校转型发展:可能效应与主要问题[J].大学教育科学,2014,6(6):29-34.

[2]张应强,蒋华林.关于地方本科高校转型发展若干问题的思考[J].现代大学教育,2014(6):1-8.

[3]唐金花.基于“嵌入式”校企利益共同体的构建与实施——以高职外贸类专业为例[J].黑龙江高教研究,2011(11):109-111.

[4]王振洪.校企利益共同体:实现校企利益诉求的有效载体[J].中国高教研究,2011(8):83-85.

[5]史铭之.校企利益共同体:技术本科院校校企合作机制探析[J].职业技术教育,2014,35(1):22-26.

[6]王振洪,邵建东.构建利益共同体推进校企深度合作[J].中国高等教育,2011(3):61-63.