西方艺术史里的病与爱

许晓迪

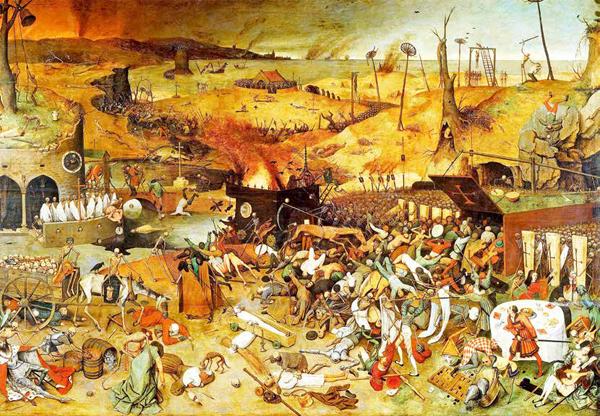

彼得·勃鲁盖尔《死神的胜利》。

在14世纪的欧洲,大西洋、地中海上经常漂荡着一些孤零零的船只。当你靠近它会发现,船上的人全身发黑,已在睡梦中死去。

这是死神在狂舞。

“受害者发病那一天,水疱和疖子出现在胳膊、大腿和脖子上。他们非常虚弱,备受折磨,只能倚靠在床上。不久,疖子变成核桃那么大,然后变成鸡蛋或鹅蛋大小,那种感觉痛彻心肺。症状会持续三天,到了第四天,又一个孤魂升入了天国。”1347年,在意大利南端、地中海西西里岛的墨西拿城,一位名叫迈可的牧师写下了上述一段话。而在他的周围,瘟疫正肆虐于整个城市。

半年后,瘟疫就传遍意大利,此后横扫北非和伊比利亚半岛,剑指法、德、奥、瑞等国,并远涉英格兰群岛。1350年,瘟疫蔓延至德国北部、瑞典和波罗的海地区,1351年攻至波兰北部,之后侵袭了俄罗斯,鞭长远及莫斯科,像绞索一样捆住了整个欧洲。

这场被称为“黑死病”的大瘟疫,造成2500万人死亡,断送了欧洲1/3的人口。此后300年间,黑死病不断造访欧洲和亚洲的城镇,送葬的钟声不停地为新的死者哀鸣。

绝望弥漫,文明却没有停摆。在瘟疫的重压中,艺术家们全景式地记录下真实的历史图像,也在其中留下自己的身影。

355年前的“抗疫阻击战”

与但丁、彼特拉克并称为“文学三杰”的乔万尼·薄伽丘在《十日谈》中,如此描述1348年佛罗伦萨城中的惨状:“每天,甚至每小时,都有一大批一大批的尸体运到全市的教堂去,教堂的坟地再也容纳不了了……只好在周围掘起又长又阔的深坑,把后来的尸体几百个几百个葬下去。就像堆积在船舱里的货物一样。”在此之前,很少有文学作品以这种方式描写死亡,细微、具体、惨烈、冷酷:“没有人对于一个死人,会比我们现在对一头死了的山羊,更加注意。”

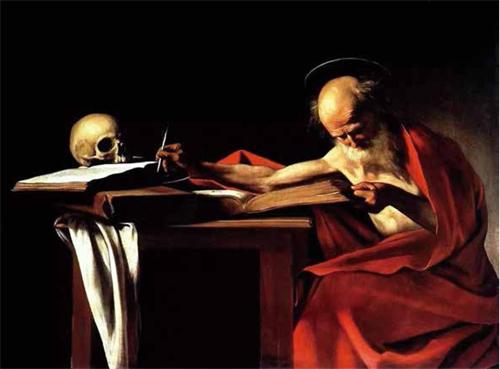

卡拉瓦乔《圣杰罗姆写作》

当时的天主教会如此解释这一切:这是上帝对人类罪孽的惩罚,人们只有不断忏悔,抑制自身欲望,才能求得宽恕。但是,“虔诚的人们有时成群结队、有时零零落落地向天主一再作过祈祷了;可是到那一年的初春,奇特而可怖的病症终于出现了,灾难的情况立刻严重起来”。薄伽丘在《十日谈》里写道,更何况死亡率最高的人群,恰恰是那些道德高尚、为上帝服务的教士和修女。他们被瘟疫吓得魂魄俱丧,抛弃了手中的活计,甚至想将忏悔的人关在门外。

神的仆人如此不堪一击 ,也让艺术家们开始反思。他们的作品不再是宗教形象一统天下,开始转向被瘟疫阴霾所覆盖的真实世界。

1665年,“伦敦大瘟疫”暴发,超过10万人丧生,相当于当时伦敦人口的1/5。一切如300年前一样,人们身上出现黑色小肿块,在街上走着或在集市购物时就突然倒毙。因肿块疼痛难忍而变得谵妄发狂、自杀身亡的大有人在。有的人痛得发狂,从家里冲到街上,边走边舞蹈,身后跟着追赶他的老婆孩子,大声呼救。大量的人被强行关闭在自家屋子里,门上画上红十字,像被活活关进坟墓。

就在这一年,历史画家丽塔·格里尔创作了《大瘟疫》。画中间的人们正在把死者的尸体倒入火坑中焚烧,浓烟飘向远处的晚霞,弥漫在整个城市中。这是当时伦敦街头的真实场景。随着传染病愈演愈烈,有些教区的运尸车几乎通宵奔忙,夜晚的街道上,时而见到满载尸体的运尸车燃着火炬缓缓行进。而在画面的左下角,就隐藏着这场瘟疫的罪魁祸首——一只硕大的老鼠。

而在画面的右下角,出现了一个戴着鸟嘴面具的人。那是当时治疗瘟疫的医生,他们穿着泡过蜡的齐踝大衣,戴着银制的鸟嘴面具,里面塞着药草、干花、香料用来过滤空气,用玻璃片遮挡眼睛,拿木棍掀开病人的被单或衣服——这一身,算是当时的“隔离防护服”了。

在《大瘟疫》里,我们看到了一场355年前的“抗疫阻击战”。

死神的胜利

对于曾亲历各种“防疫阻击战”的中世纪人来说,“瘟疫”既是一种客观存在的病症,也是一种隐喻。它让人直视命运的乖戾无常,迫使社会在抓耳挠腮中暴露出种种痛与痒。

“黑死病”之后,欧洲艺术中突然冒出了许多骷髅、骸骨的形象。壁画和木版画上,身披腐肉的骷髅与活人一起欢闹,这些人来自社会各个阶层,有教皇,也有农民,一起跳着“死亡之舞”;卡拉瓦乔的《圣杰罗姆写作》里,宗教学者坐在桌前,摊开的书上摆放着一个骷髅;荷尔拜因的《大使》里,两位权贵正襟危坐,地毯上也叠加着一个仿佛被PS过的、拉伸变形的骷髅。这些让人不寒而栗的恐怖意象,顯示的是生命的短暂脆弱,是“死神的胜利”。

《死神的胜利》,是荷兰画家彼得·勃鲁盖尔在1562年创作的一幅油画。在他生活的时代,宗教改革横扫欧洲,尼德兰地区的天主教疯狂镇压异教徒,西班牙正在这里进行残酷的殖民统治,席卷欧洲的巨大瘟疫每隔一段时间就会卷土重来——死神的气息,弥漫四处。

于是,画面中,丧钟被两个骷髅敲响,它们脚下是无处安放的头骨;在远处,是漫天的火光、光秃秃的山丘和荒芜的植被。此时,骨瘦如柴的战马上,死神挥着镰刀,来到人间。一个骷髅拿着沙漏,站在奄奄一息的国王身边;贵族们还在进行最后的狂欢,全然不知身披绿色袍子的骷髅,已烹制好一盘人骨盛宴;一对情侣沉浸在音乐中,身后是和他们一起演奏的骷髅;身披铠甲的骷髅士兵,贪婪地把手伸向桶里的金币;普通民众四散奔逃,有的被赶进巨大的棺材,有的被刀割破喉咙,有的被砍头,有的被绞死,即便逃入水中,也会被渔网捞出……

种种可怖场景,来自画家对世界的深刻观察。勃鲁盖尔出生在安特卫普东部的一个农民家庭,常年混迹在底层民众之中。在他的画里,没有神迹、没有彼岸、只有朴素的生活与“暗搓搓”的幽默。

他的代表作除了这幅《死神的胜利》,还有《有伊卡洛斯坠落的风景》。

希腊神话里有一个叫伊卡洛斯的少年,用蜡粘起羽毛做翅膀,却因为飞得太高,被阳光融化了翅膀,掉到海里淹死了。这样一个庄严的悲剧故事,到了勃鲁盖尔这里,就只给这位著名少年画了一双倒栽葱扎进海里的腿。在画面中,阳光明媚,海面无波,农夫耕作,牧人放羊,马拉犁,羊吃草,没人注意到水面上那两条不断蹬踹的腿。

勃鲁盖尔的眼睛看的是身边事、人间事,是日常生活的风俗画。这位只活了44岁的画家,没留下太多人生故事,却留下无数土头土脑的荷兰农民,留下欧洲绘画史里最为可爱生猛的一群人。一边直面死神的惘惘的威胁,一边以天真、悲悯的目光描画人间,勃鲁盖尔的一生,就是文艺复兴时代的精神奥义。

大流感下的痛楚

“黑死病”之后,人类与瘟疫的斗争史,仍在继续。

荷尔拜因《大使》。

埃贡·席勒《家庭》。

爱德华·蒙克《死去的母亲和孩子》。

1918年,第一次世界大战进入第四个年头,变数横生。这一年3月,流感于美军设在堪萨斯州的赖利营地开始流行,5月蔓延至法国,并迅速传到欧洲各处,连英王乔治五世也成为病人之一,躺在床上动弹不得。交战双方的军队里流感满营,连站岗的人都快找不到了。

在中立的西班牙,因为没有军事管制和新闻控制,流感几乎在一瞬间到达了全国各个角落,包括国王在内,全国每三个人里,就有一人患了流感。在这种情况下,整个欧洲的疫情再也掩盖不住,这场大流感因此有了正式的名字:西班牙流感。

西班牙流感如旋风,6月来到亚洲,在中国和日本流行;与此同时,俄国、奥匈帝国、土耳其、印度、菲律宾等,也陷入恐慌的时刻。短短10个月里,西班牙流感成为人类历史上最凶狠的瘟疫,夺去了超过5000万人的生命。

埃贡·席勒,这位20世纪著名的表现主义画家,也被推向死神的镰刀下。1915年,他被征召入伍,从未被派到前线战斗,只是担任监狱守卫,看守俄国战犯,两年后返回维也纳,专心绘画。

1918年秋天,西班牙流感横扫维也纳。席勒的妻子、怀有6个月身孕的爱迪丝,在10月28日染病去世。3天后,席勒也因流感身故,年仅28岁。在生命的最后几天,悲恸不已的席勒仍挣扎着创作了一幅作品《家庭》,描绘了一个三口之家,倾注了这位浪荡画家对一个稳定家庭的渴望,以及梦碎后的痛楚绝望。被瘟疫卷走的席勒一家,见证着流感时代的病与爱。

画家爱德华·蒙克是西班牙流感的生还者。在《西班牙流感后的自画像》里,他用自己斑驳的脸,道出了“一战”后整个人类社会的茫然、憔悴与颓丧,没有人真正的“生还”。

在蒙克的笔下,疾病与死亡的阴翳无所不在。5岁时,他失去了母亲;14歲时,姐姐死于肺结核;26岁那年,他在巴黎获知了父亲的死讯。“我继承了人类两大最可怕的敌人——肺结核和精神错乱症。疾病、疯狂和死亡是自幼缠绕在我身上的三大恶魔。”蒙克说,在《死去的母亲和孩子》中,他回顾了生命之初的那一场死亡。母亲躺在床上逐渐失去呼吸,6岁的姐姐睁大空洞的双眼,用双手遮住耳朵,试图挡住死亡的无声嘶吼。

加缪在《鼠疫》中写道:“瘟疫是什么?那就是生活,仅此而已。”从“黑死病”到西班牙流感,突如其来的疾病和死亡如一个杠杆,撬动起平滑的日常生活中被折叠起的另一面。艺术家们站在这个不平整的倾斜处,记录下历史转折中的人类群像,将苦难、恐惧、反抗、挣扎与对世界、对人间的挚爱,永久定格。