大隐静脉与合并瓣膜功能不全行高位结扎与激光成形中远期血管再通率对比

周文剑

【摘 要】 目的:比较大隐静脉与合并瓣膜功能不全行高位结扎与激光成形中远期血管再通率。方法:选取82例(82条肢体)(2017年2月至2019年4月)在我院治疗的大隐静脉曲张患者,其中单纯大隐静脉曲张40条,将其列为A组,其余42条为大隐静脉与合并瓣膜功能不全,将其列为B组,给患者均行高位结扎与激光成形术治疗,观察并比较两组患者术后1个月、3个月、半年、1年的血管再通率。结果:A组术后1个月、3个月、半年的血管再通率与B组无明显差异(P>0.05),但是术后1年的血管再通率与B组有明显差异(P<0.05),有统计学意义。结论:手术之前对患者行静脉造影,明确交通支的走向和汇入深静脉的部位,结合超声确定好交通支的近端,手术中对交通支行高位结扎,能够有效防止术后再次复发。

【关键词】 大隐静脉;瓣膜功能不全;高位结扎;激光成形;血管再通

【中图分类号】R42 【文献标志码】A 【文章编号】1005-0019(2020)03-232-02

下肢静脉曲张在临床上比较常见,患者主要表现为久站后小腿出现酸胀不适,但是经活动后可缓解,胫前区皮肤出现瘙痒、色素沉着,严重的甚至会形成溃疡。有数据显示,我国成年人群中患有下肢静脉曲张的患者高达21%以上[1]。临床上治疗时,传统的大隐静脉高位结扎与剥脱术对患者造成的差创伤比较大,患者术后恢复时间较长。目前,大隐静脉激光成形术作为一种微创术得到了广泛的应用,但是其术后血管再通率比较高。本次就对大隐静脉与合并瓣膜功能不全行高位结扎与激光成形中远期血管再通率进行了详细的比较和分析。具体如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取82例(82条肢体)(2017年2月至2019年4月)在我院治疗的大隐静脉曲张患者,本组患者均术前检查,排除手术禁忌症,对其行彩超检查,将40条单纯大隐静脉曲张列为A组,其余42条大隐静脉与合并瓣膜功能不全列为B组,A组中男22例,女18例,年龄32~75岁,平均年龄(44.52±9.21)岁。B组中男22例,女20例,年龄31~77岁,平均年龄(45.01±9.59)岁。两组一般资料对比无明显差异(P>0.05),有可比性。

1.2 方法

给所有患者均行高位结扎与激光成形术治疗。治疗人员指导患者取平卧位,于其腹股沟区褶皱处行2cm的切口,对大隐静脉根部进行分离,将静脉裂孔上缘充分的暴露出来,明确大隐静脉后继续向深部汇入,在距离汇入点0.5cm处行高位结扎。在胫骨内踝上部约1cm处,找到大隐静脉主干,取18G穿刺套管行静脉穿刺,将5F短鞘置入静脉腔内,拔出穿刺针,在鞘内置入5F直头导管,并将其走形至大腿根部,进一步确认导管在大隐静脉内后,取0.035inch激光光纤插入导管,另一头与激光仪连接,在大腿根部透过皮肤能够看到红光闪烁,对激光仪的发射功率进行调节,膝盖以上(15W),膝盖以下(12W),行持续脉冲。根据患者大隐静脉的长度按照0.5~1.0cm/s的速度计算脉冲的时间。后撤激光仪时,血管内壁烧灼完全,膝盖下部残余曲张分支静脉行小切口结扎。

1.3 观察指标

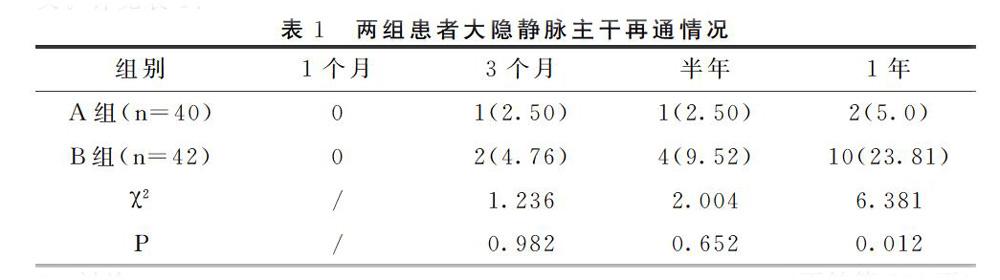

观察并比较两组患者术后1个月、3个月、半年、1年的血管再通率。

1.4 统计学分析

采用SPSS19.0统计软件进行数据分析,以P<0.05,表示差异有统计学意义为标准,将其中的计量资料用均数标准差表示,用t检验,将其中的计数资料用%表示,用χ2检验。

2 结果

A组术后1个月、3个月、半年的血管再通率与B组无明显差异(P>0.05),但是术后1年的血管再通率与B组有明显差异(P<0.05),有统计学意义。详见表1:

3 讨论

目前,临床上治疗下肢静脉曲张常用的一种方法就是静脉曲张腔内激光成形术治疗,其是通过在患者小腿皮肤表面穿刺0.3cm左右的小孔,并在超声的引导下将光纤置入静脉血管腔,利用了激光仪的热能对血管壁进行了损毁,促使病变的下肢浅表静脉达到闭塞的目的。其属于一种微创方法,与传统的手术方式相比较,不但极大的缩短了手术的时间,建减少了术中出血量,患者术后能够较快的恢复。但是此种微创的手术方式术后血管再通率比较高,所以,降低静脉曲张腔内激光成形术后血管再通率极其重要[2]。

有研究人员认为,激光对血管内皮细胞造成的损伤强度比较大,并且其稳定性远远高于血栓性浅静脉炎,这也在很大程度上降低了术后血管的再通率。但是与激光治疗的目的不同,对于大隐静脉曲张合并血栓患者来说,其当然希望术后血栓能够再通。而对于是否需要行一期手术治疗,目前,临床上还没有一个明确的定论。对交通经脉对激光闭合静脉血管再通的影响进行分析后发现,大隐静脉曲张合并交通瓣膜功能不全的患者,其术中未对交通支行结扎处理,在行大隐静脉激光治疗时,术后会由于深静脉的高压,血液会通过交通静脉向浅静脉出现逆流,导致术后复发,而这可能与大隐静脉自身再通,但是无新生血管生成等因素有关。但是未结扎的交通静脉怎样作用于大隐静脉而促进血栓机化和血管再通,目前还不明确。本次研究结果显示,A组术后1个月、3个月、半年的血管再通率与B组无明显差异(P>0.05),但是术后1年的血管再通率与B组有明显差异(P<0.05),有统计学意义。这与林峰[3]等人的研究结果是一致的。并且B组中有6例患者在其再通静脉的远端可见2~4mm的扩张交通静脉,未见明显的新生血管。有4例患者血管再通,但是未见远端有交通支汇入,这可能是由于术中大隐静脉出现局限性扩张导致激光治疗的功能未能达到要求、或者治疗的时间太短,引发静脉腔闭合不全等因素有关[4]。

总之,手术之前对患者行静脉造影,明确交通支的走向和汇入深静脉的部位,结合超声确定好交通支的近端,手术中对交通支行高位结扎,能够有效防止术后再次复发。

参考文献

[1] 李飞. 两种不同手术方式治疗原发性下肢深静脉瓣膜功能不全的临床研究[D].郑州大学,2018,21(18):2341-2352.

[2] 刘新.观察大隐静脉高位结扎剥脱术治疗静脉曲张并下肢深静脉瓣膜功能不全患者的临床疗效[J].世界最新医学信息文摘,2015,15(12):12+11.

[3] 林峰,刘羽,张春,等.单纯大隐静脉曲张与合并交通瓣膜功能不全患者高位结扎+激光治疗中短期血管再通率的对比分析[J].当代医学,2017,23(36):37-39.

[4] 段友良,徐良.大隱静脉高位结扎剥脱术治疗静脉曲张并下肢深静脉瓣膜功能不全32例效果观察[J].山东医药,2012,52(35):71-72.