帮农作物到野外寻亲

◎沈川

“让农业适应气候变化”

能抗盐碱和多种疾病的土豆新品种

人类的农业耕种史可以追溯到距今一万年前,驯化成功的农作物为我们提供了丰富的食材和充足的营养。可是,农作物基因多样性呈下降趋势,抗虫、抗病、抗灾能力变弱,却让人担忧;与此同时,大量的农作物野生亲本(crop wild relatives)尚未进入人类现有的种子基因库加以合理保存,随着栖息地环境的日益恶化,这些宝贵的自然资源,有的已经大量减少,有的甚至濒临灭绝。

自2013年开始,全球作物多样性信托基金(The Crop Trust,以下简称“作物基金”)联手英国皇家植物园千年种子库以及全球25个国家的合作伙伴,开始了探寻、收集、保存28种重要农作物的野生亲本工作。由挪威政府出资资助的这项为期10年、名为“让农业适应气候变化”的计划(“Adapting Agriculture to Climate Change.”the CWR Project,以下简称“CWR 计划”),其前6年(2013至2018年)的收集阶段已经告一段落。

除了精心准备有时还需一点点运气

采集者们总共花了2973天在野外跋涉找寻,如果换成一个人的话,相当于8年多的时间每天都手拿特制的种子采集袋,目光盯着地上不停搜寻。他们共找到了371种不同“种”和“亚种”作物的4644份样本,超出了计划之初设定的4000份样本的目标。

正如作物基金资深科学家汉斯·登佩沃尔弗(Hannes Dempewolf)所说,“采集种子的时间必须刚刚好。”如果时间早了种子还没成熟,而晚了也许就被风吹跑了,所以采集团队必须提前做好采集计划,并根据实际情况随时进行调整。除了要有充分的准备和艰苦的劳动,有时候运气也很重要。意大利帕维亚大学的尼古拉·阿尔登吉就是在乘火车时偶然发现车窗外块茎香豌豆那标志性的红色花朵的——他的团队此前几乎已经对找到这个品种不抱任何希望。虽然他当时没立刻跳下车,不过也差不多了。

在植物分类学上,“种”(species)是较“属”(genus)低一级的分类,比如茄子和马铃薯(土豆)属于不同的“种”,却同属于茄科属植物。同一农作物的野生亲本也许各有千秋,但都归于一个基因池(genepool),这种近亲关系让它们之间的基因性状有可能进行交换,这就意味着,经过杂交可能从中选育出更优良的农作物。CWR计划的28个目标农作物均在“粮食和农业植物遗传资源国际条约”(简称“植物条约”)附件1中出现,对人类粮食安全具有十分重要的意义。

秘鲁采集填补空白轰动“土豆圈”的盛事

马铃薯是仅次于玉米、小麦和水稻的世界第四大粮食作物,可是现代马铃薯的基因多样性十分有限,而且很多品种都容易受到疾病侵扰。此外,马铃薯的块茎在夜间气温过高时无法长成,所以近年来不少马铃薯种植者不得不转移到海拔更高、气温更低的山区。而马铃薯的一些野外亲本则能够抵抗寒冬和干燥炎热的夏天,从低地到海拔4500米的地方都能快乐生长。然而至今为止,仅有数量极少的野生马铃薯被纳入育种计划,其潜在的基因多样性优势尚未被充分发掘。据CWR生物多样性优先保护领衔学者诺拉·卡斯塔涅达·阿尔瓦雷斯称,半数以上的野生马铃薯都亟待加以采集保护,因为在世界各地的基因库里,它们的样本十分稀缺,有些品种甚至尚属空白。

一种野生龙爪稷,营养丰富且抗旱能力强。

对野生小麦进行前育种实验

技术人员在对一种野生豌豆进行育种实验

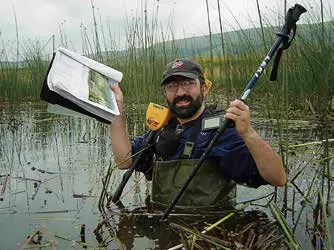

科研人员涉水寻找种子

马铃薯的鼻祖来自美洲安第斯山脉,早在7000多年前,当地的原住民就开始优选块茎加以繁育,最终马铃薯传播到了欧洲,并征服了世界大多数地区。然而,在安第斯山的农民开始驯化马铃薯之前,其野生亲本早就传遍了美洲大陆,至少已知有150多种野生马铃薯分布在从美国得克萨斯州到南美洲最南端的火地岛的广大地区,其中有80多种分布于秘鲁。

在秘鲁从事野生马铃薯采集工作的人员,分别来自秘鲁国家农业创新研究院和国际马铃薯中心,后者的总部也位于秘鲁。在两年时间里,该团队进行了141天的野外作业。2017年在秘鲁中北部地区采集时,他们碰到了因厄尔尼诺现象引发的暴雨、山体滑坡和道路中断,而后来在滨海区域则遭遇了相反的情况:由于雨水缺乏,他们所要寻找的野生品种没有完全发育成熟,为此他们不得不迅速调整计划辗转到其他地区。次年的情况好了很多,完成了所有的预定目标。最终,他们成功采集了37个不同品种的322个野生马铃薯样本。

其中之一在其原产地已被列为极度濒危,在国际马铃薯中心的基因库里仅存一份样本,全世界的马铃薯研究者都热盼能找到更多的样本并加以保存。此次秘鲁团队实现了这个愿望:终于又采集到了一份样本。更加让人欣喜的是,另两个新采集到的品种此前在全世界都无先例。年过七旬的秘鲁农业经济学家阿尔贝托·萨拉斯亲自参加采集工作,在他看来,这两个新品种的发现无疑是轰动“土豆圈”的一大盛事。

农作物的野生亲戚没国界

在巴西发现的野生水稻与在巴基斯坦发现的不会相同,与在越南或尼泊尔找到的也可能大相径庭,虽然它们其实都属于同一个大家族。正如 CWR的项目协调人克里斯·库克尔所说,“没有哪个单一的国家或者地区具有我们所需的全部多样性”,种子采集地遍布世界各地,正是因为这些地域各异的品种能够互为补充。水稻、甜薯和茄子就是佳证。

水稻:

人工种植的水稻多为两种:世界各地广泛栽种的亚洲水稻(Oryza sativa)和主要集中在西非的非洲水稻(Oryza glaberrima)。

巴西、哥斯达黎加和厄瓜多尔的团队在美洲的热带区域找到了一种野生水稻,这种植株高大的多年生品种让科研人员喜出望外,因为它的产量很高,而且还抗洪涝。他们还幸运地发现了另一种能够抵御天牛的多年生西非野生水稻,要知道,天牛往往会把其他品种的水稻啃个精光。在巴基斯坦最大的发现之一是一种亚洲野生水稻,它具有很高的抗盐碱性。尼泊尔团队发现的野生亚洲水稻能抗枯萎病,这是水稻种植中最让人头痛的一种严重疾病。

没错,它们都是“茄子”。

采集地包括:巴西、哥斯达黎加、厄瓜多尔、加纳、肯尼亚、马来西亚、尼泊尔、尼日利亚、巴基斯坦、苏丹、乌干达、越南。

甜薯:

在肯尼亚、埃塞俄比亚、马来西亚、巴基斯坦和尼泊尔,人们发现了一种野生甜薯,它具备抗盐碱性和抗虫等特点,其栖息地广布于从海平面到海拔2000米的几乎所有区域。在厄瓜多尔、危地马拉和巴西,还发现了抗高温和抗大降雨量的野生品种。

不过,有两种野生甜薯却是巴西所独有的:一种能抗旱、抗大降雨量并在沙质土壤生长,另一种既能在沙地和黏土里生长,又能抗低温和适应多变气温。

采集地包括:巴西、厄瓜多尔、埃塞俄比亚、加纳、危地马拉、肯尼亚、马来西亚、尼泊尔、尼日利亚、巴基斯坦、越南。

茄子:

根据针对茄子种群保护现状的全球性分析,95%以上的野生茄子迫切需要收集保存。在厄瓜多尔和危地马拉,以及远隔万里的尼泊尔,人们找到了一个以具备多种生物抗逆性而闻名的野生品种,它可以抗细菌和真菌枯萎病、抗线虫病等。

肯尼亚的团队尤其幸运,他们发现了四种从未纳入现在所有的基因库里加以保存的野生茄子。它们有的来自海边的灌木丛和沙丘,有的来自开阔的草原,还有的隐藏于森林之中,对于它们的基因性状人们还知之甚少,此次发现有助于揭开其神秘的面纱。

采集地包括:厄瓜多尔、埃塞俄比亚、加纳、危地马拉、肯尼亚、马来西亚、尼泊尔、尼日利亚、巴基斯坦、苏丹、乌干达、越南。

跨越多国的农作物寻亲与时间和猴子赛跑

除了小麦、玉米和水稻等为人类提供大部分能量的主粮作物之外,还有很多其他可供食用的植物,在该计划中也被列为“寻亲”的对象。

香蕉和芭蕉:

科研人员在巴布亚新几内亚海拔1400米的地区找到了极其罕见的世界上最高大的香蕉 摄影 / David Eyland

西班牙的野生小扁豆试验田

香蕉最早驯化于公元前5000年至8000年的东南亚,随后在世界各地广泛种植。印度一国的香蕉产量就占了全球的四分之一,而卢旺达和乌干达的年人均香蕉消费量超过了200千克。在热带地区,香蕉甚至被人们当作主食。全球消耗的香蕉每年超过1000亿根,其中,接近一半是黄色的卡文迪什香蕉,也是超市里最常见的品种。可是,如果走进厄瓜多尔、巴布亚新几内亚或者喀麦隆的村头集市,就会发现另一种完全不同的画风:这儿的香蕉不仅有紫色的、橙色的、微型的、短粗的,而且味道各异。事实上,世界上的野生香蕉品种可能过千。

今天人们食用的香蕉种类其基因来源十分狭窄,一次疾病爆发就可能让全世界的种植户颗粒无收,20世纪40年代发生的香蕉巴拿马病就是最好的例子。而香蕉的野生亲本则可能具备驯化品种缺乏的基因多样性。寻找野生香蕉的人们不光是在和时间赛跑,也是在同猴子这些灵长类动物比速度——它们常常在人们赶去采摘之前就把果实吃掉了。受森林砍伐和快速城市化的影响,过去在东南亚的路边司空见惯的野生品种,如今常常只能在密林深处才能觅见。

采集地包括:肯尼亚、马来西亚、尼泊尔、越南。

采集成果包括9个不同种的131个样本。

班巴拉花生:

这种作物能耐受高温和干旱,可以固氮,在贫瘠的土壤里也能长得很好,其种植者主要是西非农民。它被誉为“完全食物”(complete food),意味着其具有很高的营养价值,但相应的科学关注和研究尚处于起步阶段。目前的所有基因库里还找不到它的野生亲本,因此被列为高度优先寻找的对象。

采集地在尼日利亚。采集成果包括17个样本。

大麦:

野生大麦常见于温带地区,很多都具有不同的抗逆“本领”,比如,有两种品种长在盐碱地里都没问题,不过有的在现有的基因库里却保存甚少。虽然在高加索的草原上这些品种并不少见,但亚美尼亚的收集者却花了不少功夫,原因是当地的农民会在其种子适合采集之前就收割了。

采集地包括亚美尼亚、阿塞拜疆、智利、塞浦路斯、西班牙、格鲁吉亚、危地马拉、意大利、巴基斯坦、葡萄牙。采集成果包括21个不同种的347个样本。

菜豆:

跟“本尊”一样,菜豆野生亲本的颜色和形状也千奇百怪。尽管人类已经通过育种优化,在提高其产量和营养价值方面取得巨大成功,可是其野生亲本的抗性却极少有人关注,这一状况也许会因采集计划而发生改观。比如在哥斯达黎加首次发现并采集到的一个品种,这种长在岩石上的菜豆野生亲本,虽然植株小巧,却由于生长地点紧邻海滩,抗盐碱的能力大概率不会差。

实验室里摆放的野生香蕉样本,等待进一步处理。

野外作业十分艰苦,科研人员历尽千辛万苦,只为寻找稀缺的种子。

野生马铃薯具有很多抗病优势

英国千年种子库里保存的种子样本

科研人员在肯尼亚开展育种实验

采集地包括哥斯达黎加、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉。采集成果包括12个不同种的102个样本。

“牧草皇后”野生育种曙光初现

采集到的种子将分成三份,其中一份由采集地所在国的基因库保存,一份交由千年种子基因库进行长期保存,第三份则提交给国际种子基因库,保存条件一般是在零度以下真空保存。根据植物条约的规定,48个国家的100多个机构可以对这第三份种子样本加以合理利用,对19种关键作物和牧草进行种质改良。目前,一向有着“牧草皇后”美誉的苜蓿在育种改良方面已经见到成功的曙光。

苜蓿产量高、营养丰富,在80多个国家人们都用它来饲养牲畜,而对于生活在土壤贫瘠地区的农民来说,这种牧草显得尤为重要。9个国家的采集团队将野生苜蓿列为寻找目标,共采集了20种野生品种的356份样本。采集者手头掌握的野生苜蓿资料信息非常少,而在格鲁吉亚,由于当地发展旅游业,黑海边往日的原始海滩不复存在,那些曾经在该地繁盛一时的野苜蓿品种几乎濒临灭绝。

2013年,意大利帕维亚大学向千年种子基因库提交了首批野生苜蓿样本之后,根据植物条约,南澳大利亚发展研究院立刻开始了“前育种”(pre-breeding)试验。野生品种很“狂野”,往往还带有一些不太好的性状基因,需要经过“前育种”阶段将那些人们需要的优良基因确定之后分离出来,才能进行真正的杂交实验。

2018年,第一阶段的前育种顺利结束,于澳大利亚、智利、中国和哈萨克斯坦等地开始抗逆性田间试验,有些成果已经超出人们的预期:它们能耐受从零下38摄氏度到零上35摄氏度的气温,且产量始终保持丰硕。下一步的计划是开发性状更优良的品系,然后将这些种质资源分配给世界各地的农民和育种工作者,再对不同自然环境下,包括小规模种植时的苜蓿生长状态做进一步评估。

目前,作物基金正在重新对基因库现有的样本存量进行缺口分析,除了28种被列为首批搜寻对象的作物之外,还有不少重要的品种需要“拯救”。就拿木薯来说,其现代品种是否适应环境的变化?在现有的基因库里其野生亲本是否有足够多的样本“存货”?它的那些失落在人类视线里的野生“亲戚”,在自然界的生存状态是否危机重重?显而易见,全球大拯救仍需继续。

科研人员用来收集种子的标志性蓝色大桶

在摩洛哥开展的野生大麦育种实验

科研人员在黑海边寻找濒临灭绝的野生苜蓿