基于层次分析法的智能垃圾分类回收效益影响因素研究

吴君民

摘要:在垃圾分类回收现状分析的基础上,运用层次分析法对居民垃圾分类的意识、居民垃圾分类积极性、政府部门的参与程度、垃圾分类回收的成本四类影响因素建立了智能垃圾分类回收的层次结构模型,通过“九级尺度法”对各因素进行分析并根据各权重进行排序。研究结果显示,不便程度、投放成本、家庭观念、激励措施四个因素对智能垃圾分类回收效益影响最大,并提出应提升垃圾分类便捷程度、降低智能垃圾分类成本、强化家庭垃圾分类意识、丰富垃圾分类激励措施。

Abstract: Based on the analysis of the status quo of garbage classification and recovery, the hierarchical structure model of intelligent garbage classification and recovery is established by using the analytic hierarchy process to analyze the four influencing factors: the awareness of resident garbage classification, the enthusiasm of resident garbage classification, the participation degree of government departments and the cost of garbage classification and recovery. The "nine-level scale method" was used to analyze the influencing factors and rank them according to each weight. The results show that the four factors, such as convenience, cost of garbage classification, family concept and incentive measures, have the greatest impact on the efficiency of intelligent garbage classification and recovery. It is suggested that the convenience of garbage classification should be improved, the cost of intelligent garbage classification should be reduced, the awareness of household garbage classification should be strengthened, and the incentive measures for garbage classification should be enriched.

关键词:智能垃圾分类回收;层次分析法;经济效益

Key words: intelligent garbage classification and recovery;analytic hierarchy process;economic benefit

中图分类号:X799.3 文獻标识码:A 文章编号:1006-4311(2020)01-0085-05

0 引言

前端的垃圾分类回收是后端垃圾处理的基础,也是提高垃圾综合处理效益的关键。伴随经济的高速发展,我国城市化进程也保持着快速稳定发展,城市人口的不断增加,“垃圾围城”现象日趋严重,《2018中国统计年鉴》显示,2017年全国城市垃圾总量已达2.1521亿吨,给城市环境造成了巨大环境威胁,北京、上海先后实行了垃圾分类回收,就北京垃圾分类的有效率仅为16%~34%看,远未到预期的效果。目前已有诸多学者对垃圾分类处理系统进行了研究:Kikuchi和Gerardo(2009)[1]指出“现代垃圾管理应当包含环境保护方面的技术效率、经济效益方面的成本可行性以及社会接受度”,与传统的行政命令式的环境管制手段相比,激励机制的运用对动员全社会接受并参与垃圾分类的效果更为明显。张晓厚(2016)[2]以北京2011~2013年垃圾处理情况为数据来源,构建垃圾分类的效益模型,对“混合收集+填埋”和“分类收集+综合处理”两种方案进行了比较,得出通过垃圾分类能产生可观的经济收益。徐林、林卯亮和卢昱杰(2017)[3]通过大数据分析后发现,垃圾分类会受到垃圾回收的显著影响,回收途径越便捷、可回收垃圾的种类越多,回收价值越高,则居民进行垃圾分类的积极性也就越高。吴晓林、邓聪慧(2017)[4]利用政府干预的理论框架,对台北市推行垃圾分类的过程进行案例研究,结果表明在垃圾分类意识薄弱的情况下,引入“成本内部化”的利益机制,借助强干预与弱干预的适时配合,可以实现将垃圾分类向“文化驱动”进一步转变。张爽、孙绍荣和马慧民(2018)[5]在分析政府和居民在不同策略下各自成本和收益后发现,居民的垃圾分类行为与环保意识、政府的收费政策等有关,政府可以通过设立合理的垃圾收费政策和加强宣传来引导居民进行垃圾分类。然而,这些研究大多集中在讨论垃圾分类回收对垃圾处理有何作用以及激励措施是否会推动居民更好地进行垃圾分类,针对垃圾分类回收效益的影响因素更深入、定量化的研究较少。在垃圾分类回收效率低下的情况下,任何后续处理都会损耗过多的资源,使垃圾分类回收丧失其原有的意义。因此,本文针对物联网下智能垃圾分类,运用层次分析法,寻找智能垃圾分类效益关键影响因素,并提出相应的对策,以实现从“垃圾围城”到“变废为宝”的绿色可持续发展。

1 垃圾分类回收的现状分析

1.1 传统垃圾分类回收现状

1.1.1 垃圾分类回收雷声大雨点小

为解决“垃圾围城”到“变废为宝”这一问题,我国先后于多个城市进行了垃圾分类回收试点,然而效果并不理想。目前,政府虽然对垃圾分类回收进行了大规模的宣传和倡导,但是这种传播方式并没有起到良好的效果,居民垃圾分类意识的薄弱使得垃圾分类回收难以有效展开。

1.1.2 垃圾分类回收流程虎头蛇尾

中国能源报记者曾对北京垃圾分类情况进行调查,结果发现虽然垃圾已经进行了分类投放,但运输过程中混运以及后端混合处理的现象大大降低了居民主动进行垃圾分类的积极性,垃圾分类只成为了一种形式,而没有真正发挥它的效果。

1.2 智能垃圾分类回收现状

为了解决传统垃圾分类回收措施效果不显著的问题,2017年3月18日,国务院转发了《生活垃圾分类制度实施方案》,其中鼓励创新体制机制,通过“互联网+”等渠道探索出一条可复制、可推广的垃圾分类模式。随着政府的大力支持,我国的智能垃圾分类系统得到了进一步发展。目前,智能垃圾分类已在北京、上海、深圳等多個城市进行试点运营,且都取得了一定成效。但由于技术、成本、文化等因素的影响,智能垃圾分类仍存在一定的局限性。

智能垃圾分类系统是基于物联网、大数据、人工智能识别等高新科技,通过在小区、写字楼等设立智能垃圾分类回收机,有偿回收市民投放的废纸、塑料、金属、废旧纺织品、玻璃等,并配备专职回收人员和车辆进行标准化收运,打造完整的垃圾分类回收生态链。

相对于传统的垃圾分类模式,智能垃圾分类回收系统首次将实名制以及个人利益与垃圾分类相挂钩,在一定程度上显著提高了人们对于垃圾分类的积极性。但是,由于智能垃圾分类箱成本较高,一个社区往往不能投放多个智能垃圾分类箱。这导致与分类箱距离较远的居民会因为“嫌麻烦”不愿意去那么远的地方进行垃圾投放,在一定程度上又降低了居民垃圾分类的积极性。这些弊端在遏制积极性的同时大大降低了智能垃圾分类模式的扩张和效益。

2 智能垃圾分类回收效益的影响因素

2.1 居民垃圾分类的意识

居民垃圾分类的意识决定垃圾分类行业的效益和潜在市场。意识是思维主体对信息进行处理后的产物,马克思主义认为,意识对人的行为具有指导和控制作用。按照是否有垃圾分类意识,可以将居民分为现有对象和隐性对象两种。现有对象是指具有垃圾分类意识的居民,这类居民已经具有了良好的垃圾分类意识,他们决定了垃圾分类行业现有规模的基础数值。隐性对象是指需要进行垃圾投放却尚未具备垃圾分类意识的居民,这类居民需要进行进一步的引导才能形成良好的垃圾分类意识,即企业或政府需要通过耗费一定成本才能将其转变为现有对象。现有对象越多,则垃圾分类行业所产生的效益也就越大。隐性对象越多,则垃圾分类行业的潜在市场越大。

2.2 居民垃圾分类积极性

居民垃圾分类的积极性会影响垃圾分类从意识到行为的转变,进而影响垃圾分类回收的有效回收率和效益。积极性是人们从事某项活动的意愿水平及在活动中表现出来的努力程度,垃圾分类作为一项主观行为,会受到居民积极性的很大影响。对于有垃圾分类意识的居民,高积极性会推动居民将垃圾分类意识转变为行为;而低积极性则会使居民的垃圾分类意识停留在意识层次,即使有了垃圾分类意识,居民仍然会因为其他因素而不愿意完成垃圾由分类到投放的这一过程,从而降低垃圾分类回收的效益。

2.3 政府部门的参与程度

政府部门参与垃圾分类回收的程度越高,企业从事垃圾分类回收所承担的风险以及成本就越低。垃圾分类意识提升困难以及智能垃圾分类回收企业资本回收期较为漫长两个因素导致从事智能垃圾分类回收的企业光靠自身难以从亏损熬到资金回笼乃至收益,政府部门的支持对垃圾分类回收行业的发展和成本效益的提升起着关键作用。政府参与有助于协调垃圾分类回收企业与社区等组织的关系,推动智能垃圾分类回收体系的良好运行,降低企业在日常运营以及推广销售中所耗用的成本。此外,政府补助、公益宣传、政府垃圾分类回收推广等措施也能进一步降低企业自身压力,有助于企业形成良好的资金循环。

2.4 垃圾分类回收的成本

目前,我国智能垃圾分类回收项目运营的主要流程大致相同,可以分为投放、管理以及回收处理三个部分。其中,投放环节的主要成本有智能垃圾分类回收箱成本、推广成本,以及在智能垃圾分类回收箱投放前需要对项目中的员工进行培训,投入一定的培训成本,以确保垃圾回收的每个环节都得以有效实施。管理环节的主要成本有人员监管成本、设备日常维护成本、返利成本。回收处理环节主要成本有垃圾运输成本、垃圾二次分拣成本、可回收垃圾销售成本等。

3 基于层次分析法的智能垃圾分类回收效益影响因素分析

层次分析法(AHP)是一种通过将定性分析与定量分析相结合的方式来解决多目标的复杂问题的决策分析法。运用这种方法能够有效地寻找到智能垃圾分类效益的关键影响因素。

3.1 层次结构模型

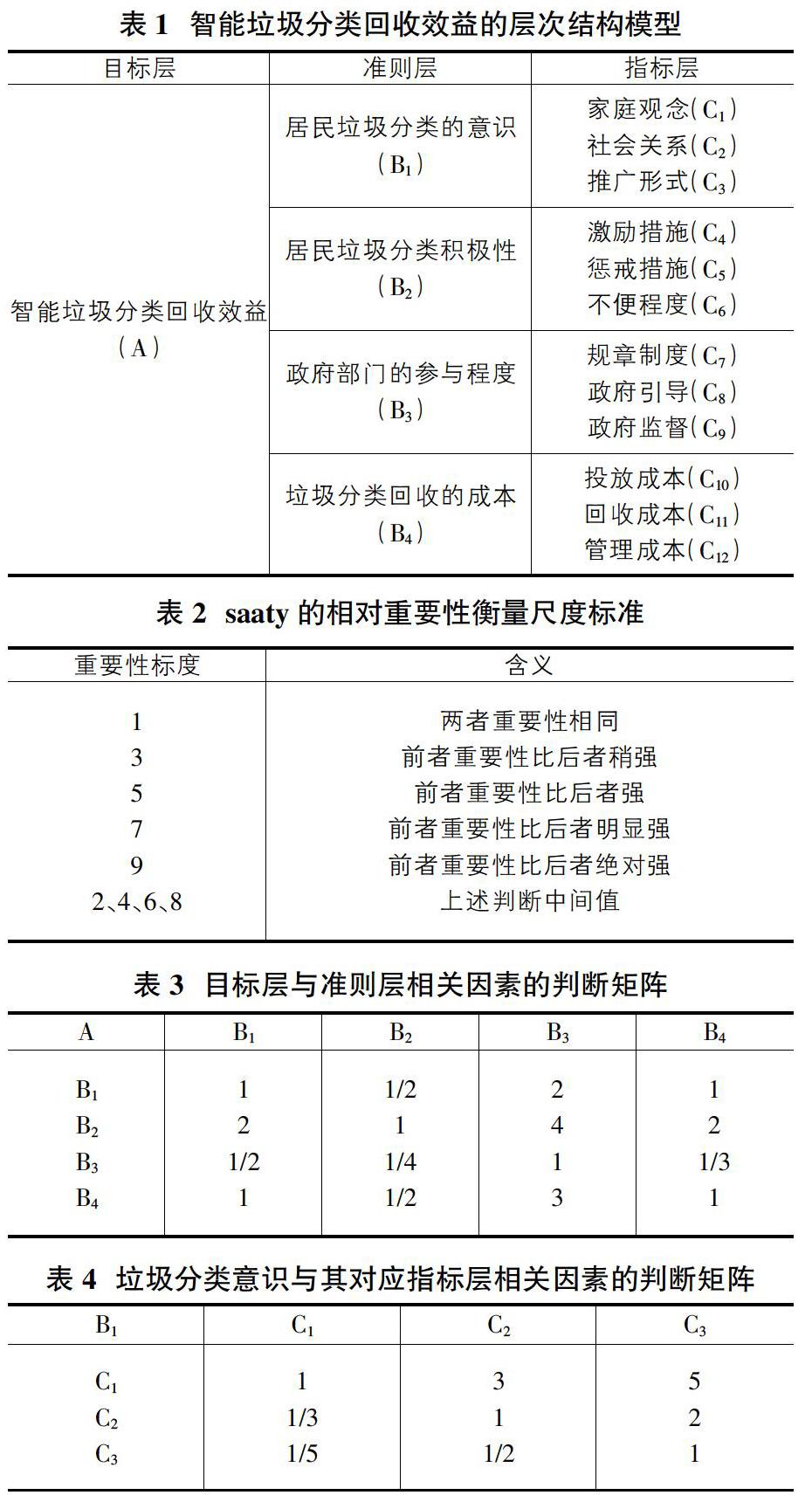

基于上述智能垃圾分类效益的影响因素,依据层次结构模型的构建原则,本文拟构建的智能垃圾分类回收效益层次结构模型共三层:目标层为智能垃圾分类回收效益;准则层从居民垃圾分类的意识、居民垃圾分类积极性、政府部门的参与程度、垃圾分类回收的成本等四个维度来反映智能垃圾分类回收效益的影响因素,准则层下方共设置了12个指标,具体指标如表1所示。

3.2 构建判断模型

3.2.1 评价尺度

层次分析法需要对各层次因素在统一基准的情况下进行两两比较。对于相对重要性的度量标准,本文将沿用Saaty的“九级尺度法”来进行度量,其赋值如表2表示。

3.2.2 权重设置

本文依据表2的评价尺度标准,通过实地调查以及专家打分相结合的方法对各因素重要性进行评判,并最终计算出各层次因素的权重,其结果如表3~表7所示。

由表3计算结果可知,λmax=4.021,CI=0.00689,CR=0.00765<0.1,通过一致性检验。准则层中4个因素重要性排序依次为居民垃圾分类积极性B2(0.438)>垃圾分类回收的成本B4(0.244)>居民垃圾分类的意识B1(0.219)>政府部门的参与程度B3(0.100)。居民垃圾分类积极性的重要性程度显著高于其他因素,而垃圾分类回收的成本与居民垃圾分类意识的重要性相当。

由表4计算结果可知,λmax=3.0037,CI=0.00185,CR=0.00319<0.1,通过一致性检验。指标层中3个因素重要性排序依次为家庭观念C1(0.648)>社会关系C2(0.230)>推广形式C3(0.122)。家庭观念的重要性程度显著高于其他两个因素。

由表5计算结果可知,λmax=3.0092,CI=0.00460,CR=0.00794<0.1,通过一致性检验。指标层中3个因素重要性排序依次为不便程度C6(0.539)>激励措施C4(0.297)>惩戒措施C5(0.164)。不便程度的重要性程度显著高于其他两个因素。

由表6计算结果可知,λmax=3.01832,CI=0.00916,CR=0.01580<0.1,通过一致性检验。政府参与指标层中3个因素重要性排序依次为规章制度C7(0.557)>政府监督C9(0.320)>政府引导C8(0.123)。其中规章制度的重要性程度最大。

由表7计算结果可知,λmax=3.01834,CI=0.00917,CR=0.01581<0.1,通过一致性检验。成本指标层中3个因素重要性排序依次为投放成本C10(0.623)>管理成本C12(0.239)>回收成本C11(0.137),投放成本的重要性程度远远大于其他两个因素之和。

3.3 模型结果分析

各因素对目标层的综合重要性可通过同一准则层各因素间的相对重要性以及各準则层对应权重计算得出。设准则层共有x个因素n1,n2,…,nx,对应权重分别为W1,W2,…,Wx;指标层共有y个因子m1,m2,…,my,对准则层的重要性权重为Vij,则指标层对目标层的重要性权重Wij=Wi×Vij,其计算结果如表8所示。

表8显示,影响智能垃圾分类回收效益的12个因素中,不便程度C6、投放成本C10、家庭观念C1、激励措施C4四个因素对目标层智能垃圾分类回收效益所占权重分别为0.236、0.152、0.142、0.130,这4个因素对智能垃圾分类回收效益的影响较大,而政府引导所占权重仅为0.012,表明政府引导对智能垃圾分类回收效益有一定影响,但影响程度较小。

4 智能垃圾分类回收效益优化建议

相对于传统的垃圾分类回收模式,智能垃圾分类回收模式是一种通过激励措施将物联网这一技术引入垃圾分类回收的一种新型垃圾分类回收模式。相较于传统垃圾分类回收模式,智能垃圾分类回收模式第一次实现了垃圾分类回收的实名化以及奖励的分类化,进一步提高了居民垃圾分类的积极性,降低了在进行垃圾归责过程中的成本。由于目前的技术限制,居民需要通过智能垃圾分类回收箱进行相应垃圾的分类以及归责工作,而智能垃圾分类回收箱高额的成本使得智能垃圾分类回收箱无法大规模进行投放,在一定程度上遏制了智能垃圾分类回收事业的进一步发展。为了推动智能垃圾分类回收效益的进一步提高,本文通过层次分析法对智能垃圾分类回收效益的影响因素进行分析后发现,不便程度、投放成本、家庭观念、激励措施4个因素对智能垃圾分类回收效益的影响程度最大。据此,本文提出以下几点建议:

4.1 优化智能垃圾分类回收模式,提升垃圾投放便捷程度

由于智能垃圾分类回收箱成本较高,社区无法大规模投放,部分居民住房与垃圾分类回收箱距离较远的居民需要到较远距离去进行投放操作。此外,目前垃圾分类回收箱在回收过程中需要居民主动将垃圾取出分批投放,且智能垃圾分类回收箱较少,居民经常需要排队进行投放,耗时较长。这些现状均导致居民进行垃圾分类投放的不便。

考虑到目前智能垃圾分类回收箱成本较为高昂,短期难以从源头进行改变,本文通过分析社区日常环境维护及运营后发现,社区保洁员作为日常环境维护的主体,其流动性较高且日常工作与垃圾回收较为紧密。因此,把保洁员纳入垃圾分类回收体系,将其作为垃圾分类回收运行的重要组成部分,可以有效提高居民垃圾分类投放的便捷程度,提高居民垃圾分类的积极性。社区可以在居民楼下先设置一个简易可回收垃圾分类箱,居民可以将分类好的垃圾贴上居民自身的标签后投入该垃圾分类回收箱,后由保洁员定时对垃圾分类回收箱中的垃圾进行归总处理。对于垃圾分类投放后产生的利益以及保洁员所需负担的额外成本,由居民及垃圾分类回收系统对半分享。社区可在垃圾分类回收系统中设置管理类磁卡,由保洁员获取并对其负责保洁的居民楼进行管理。保洁员可以通过磁卡获取住户垃圾投放的权限,对简易回收箱中的垃圾进行归总分类,并将积分和回收利益转移到居民账户上。对于投放过程中不合格的分类垃圾,保洁员也可在系统中作记录,如多次发现同一住户有乱投放的现象,可以汇报社区管理处进行相应的处理。

4.2 推动智能垃圾分类产业集群,降低智能垃圾分类成本

目前,智能垃圾分类回收系统的管理模式可以分为公司管理和社区管理两种。公司是以营利为主要目的的企业法人,其在日常管理中会更多地关注经济效益。垃圾分类回收作为一项社会性工作,光靠企业进行日常管理和维护难免造成过分注重经济效益而忽视社会责任的情况。而社区作为居民日常生活的管理组织,其工作的重心更多的是在人而非日常运营,光靠社区来进行智能垃圾分类回收的日常管理又容易造成成本过高,垃圾分类回收效益过低的情况。

为了解决好智能垃圾分类回收系统在日常運营中存在的一系列问题,降低智能垃圾分类回收箱投放成本,提高智能垃圾分类回收的效益,需要政府积极参与到智能垃圾分类回收的日常运营工作中,将智能垃圾分类回收系统的管理模式逐步转变为公司、社区和政府三方共同合作的模式。政府可以通过引导企业和社区进行合作促使相同公司产品区域化,进一步降低垃圾分类后所产生的运输费用、管理费用和维护费用。以三方合作的模式推动可回收垃圾产业化,可回收垃圾上下游企业形成良好的产业循环,进一步降低智能垃圾分类回收箱投放成本,并提高可回收垃圾事业发展的稳健性。此外,还需要政府对智能垃圾分类回收企业进行监管和调控,防范因为公司无法经营等其他问题导致垃圾分类系统失效的情况产生。

4.3 改良垃圾分类意识培养方案,强化家庭垃圾分类意识

居民垃圾分类的意识是基础。垃圾分类作为一项社会性行为,其对居民意识的依赖程度极大,只有培养好居民的垃圾分类意识,才能保证后续工作的有效进行。传统的垃圾分类意识的培养主要集中在宣传上,政府和社区通过张贴布告,增加垃圾分类广告的形式来推动居民垃圾分类意识的培养。但由于居民大多是在外出或者回家过程中接受了垃圾分类这一信息,而居民进行垃圾投放是在家中到垃圾投放点这一过程中,使得上述意识培养方式往往停留在较浅形式当中。

通过对以往垃圾分类调查后发现,只依靠外界宣传对推动居民垃圾分类意识培养的作用相对较小,而从家庭内部人员入手,以较易受影响居民为支点,通过对这些易改变人群的影响,推动整个家庭垃圾处理理念的改变相对可行。相对于年轻及中年居民,幼年及老年居民易受教育及利益的影响。儿童易受外界教育影响,对于相关行为改变后的执行力较高;老年则对利益的追求度更高,他们往往会愿意为了微小的利益去遵循相关规定。因此,居民垃圾分类意识的培养可以优先从儿童及老人入手,再通过儿童和老人进一步影响其他家庭成员。相对年轻人及中年人宽泛的视界,儿童及老人往往更关注身边的事物,对于儿童及老人垃圾分类意识的培养,可以从社区教育和宣传入手,通过引导儿童参加垃圾分类小比赛,置办垃圾分类有奖主题月等活动提高儿童及老人的参与度,进而推动两者垃圾分类意识的培养。优化后的垃圾分类意识培养方案更加具有针对性和有效性。

4.4 物质激励与精神激励相结合,丰富垃圾分类激励措施

有效的激励措施可以大大提高居民垃圾分类回收的积极性,有助于推动垃圾分类回收的有效进行,从而促使智能垃圾分类回收效益的提高。目前,智能垃圾分类回收的激励措施主要以返现和返积分等物质奖励为主,居民可以通过积分兑换相应的生活用品。但是,由于返现和积分价值较小,其对居民产生的吸引力较弱。因此,本文建议通过附加精神奖励方式进一步完善居民垃圾分类回收的激励措施。以垃圾分类回收总量为标准,对于进行垃圾分类回收行为较好的居民,通过发放环保家庭奖及社区公示表扬等行为进行奖励,以推动居民对于垃圾分类回收这项行为的认可程度,弘扬变废为宝、环境保护、综合利用的文化氛围。

参考文献:

[1]Kikuchi, Ryunosuke, and Romeu Gerardo. “More than a Decade of Conflict between” Hazardous Waste Management and Public Resistance: A Case Study of NIMBY Syndrome in Souselas [J]. Journal of Hazardous Materials, 2009, 172(9): 1681-1685.

[2]张晓厚.特大城市生活垃圾分类的效益分析[J].再生资源与循环经济,2016,9(09):20-22.

[3]徐林,凌卯亮,卢昱杰.城市居民垃圾分类的影响因素研究[J].公共管理学报,2017,14(01):142-153,160.

[4]吴晓林,邓聪慧.城市垃圾分类何以成功?——来自台北市的案例研究[J].中国地质大学学报(社会科学版),2017,17(06):117-126.

[5]张爽,孙绍荣,马慧民.居民垃圾分类行为与政府收费行为的演化博弈分析[J].运筹与管理,2018,27(07):68-75.