徜徉于艺术的自由之境

——访文化名家刘斯奋先生

采访人:易文翔

采访人单位:广东省文艺研究所

一、创作:“道人人心中所有,写人人笔下所无”

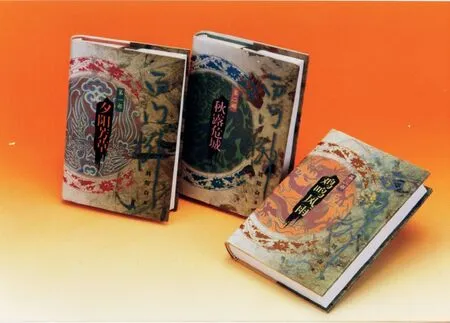

易文翔(以下简称“易”):刘斯奋先生,您好!感谢接受这次采访。您的长篇历史小说《白门柳》曾获第四届茅盾文学奖,被誉为“历史小说的创作范本”。请谈谈您在选题、取材、人物塑造等方面的创作经验。

刘斯奋(以下简称“刘”):在《白门柳》之前,我没有正经写过小说。只是由于偶然的机缘才动了心。不过一动笔就写长篇,而且是多卷本,确实有点“胆大妄为”。当然,经过十几年不断地探索实践,也有一些心得体会。归纳起来,主要有这样几方面:

第一,要有一个高的立意。相比于中、短篇小说,这一点对长篇小说来说尤其必需。因为长篇小说好比一幢结构宏大、千门万户的建筑。作为主心骨的顶梁柱一定要立得够高,才能把整幢大厦强有力地支撑起来。所谓立意,也就是思想的制高点,一个居高临下的视角。就《白门柳》而言,虽然我写的是明末清初发生在秦淮河一带名士名妓身上的故事,也自然要表现这群乱世男女之间的香艳奇情、悲欢离合。但如果把目光仅仅停留于此,充其量也只能写成一部“八卦”小说。即使再抒发一通江山易主的兴亡之感,也无非是明朝遗民的故调重弹。而且这种立意也早已由《桃花扇》成功地表现过了。作为一个生活于当代的作者,在思想认识上较之古人应该站得更高些,看得更远些。这样才能体现出时代的进步,才不会辜负历史对我们的昭示。因此,经过再三考虑,我决定把表现以黄宗羲、顾炎武、王夫之为代表的中国早期民主思想家及其思想的形成,作为小说的立意。因为这是明末清初中国思想史上的一次重大突破。我觉得,这个定位十分重要。而且可以说,对整部小说的创作影响深远。如此一来,我对所要表现的这段历史,包括其中的事件、人物、社会的各种形态,就顿时有了焕然一新的认识。在取舍、把握和调度时,就有了新的标准尺度。整部小说的思想层次,也因此得到质的提升。

第二,处理好时间跨度与描写空间的矛盾。这是长篇小说经常要遇到的问题。由于篇幅宏大,又受到“史诗”一类说法的诱惑,一些作者往往热衷于追求作品的时间跨度,动辄一二十年,甚至数十年、上百年。这无疑也是一种写法。但是容易碰到一个问题,就是如此漫长的岁月里,必定会发生各种事情,对于这些事情,小说必须有所交代和表现,而且还必须是形象的、故事式的,但又不可能作详细、深入的描写。可即使再简略,也要占去不少篇幅,于是就变成“拉洋片”式的匆匆走过场。如此一来,就会与小说的基本要求背道而驰。我写《白门柳》之初,也面临这个矛盾。经反复考虑,我决意尽可能压缩时间的跨度,来换取充分的描写空间。《白门柳》三卷125万字只体现三年的时间跨度,每一本只写一年间的事情。这样,我就获得了足够的篇幅对事件和人物进行细致地、深入地、饱满充分地刻画描写。这里应该纠正一个认识误区,史诗品格并不在于时间的跨度是否够长,而在于所选取的那一截历史或现实的生活片段的概括力是否够强,辐射力、张力是否够足。比如唐代杜牧的《赤壁》、刘禹锡的《乌衣巷》这两首诗,前者聚焦于江边捡到的半截断戟,后者聚焦于堂前的一只燕子。当一场战争风云,一段世事沧桑,分别被压缩进这两个小得不能再小的形象里之后,却反作用般地产生出巨大的艺术张力。因此这两首虽然是只有四句28个字的作品,但同样具备了史诗品格。这恐怕只有我国古诗才做得到,它体现了中华文化的博大精深,值得认真体会和继承。

图1 长篇历史小说《白门柳》

第三,关于人物的描写。一部小说要吸引读者,无疑需要生动曲折的情节。但对于一部真正成功的小说来说,光有生动曲折的情节是远远不够的。因为文学即是人学。小说的首要任务还是人物塑造。通常来说,这主要通过肖像、行为、语言、心理、细节的描写来实现。《白门柳》中人物描写的主体是明末的士人。作为同一阶层的人,他们的身世背景、思维方式、行为规范等都比较接近,有着很多共性。如何在类型化的群体中写出不同人物的个性,是这部小说写作的一个难点。我的经验是更着重于通过心理描写来塑造人物。同样一件事,不同的人会有不同的做法,即便做法相近,其出发点也可能存在区别,心理依据存在差异。只要把不同的起因和人物各自内心中的纠结、矛盾、挣扎表现出来,不同的人物个性就显现出来了。另外,每个人的心中本就存在着各种矛盾冲突,抓住人物的心理描写就可以构成很有趣的戏剧效果。当年有评论家用西方的“心态史”理论来评论《白门柳》的人物塑造,其实之前我并没有接触过什么“心态史”。对于人物的心理描写,更多是受中国传统艺术的启发,比如戏曲中大量的独唱、背唱,都是细腻的心理描写。我们的传统文化是一个“富矿”,文艺创作可以从里面找到很多资源。

易:您总结的三点道出了《白门柳》的成功秘诀,这些是否也正是《白门柳》历经三十多年,长销不衰,受读者欢迎的原因?

刘:《白门柳》的版本总计有七八种,其中人民文学出版社的“茅奖版”,五年内重印了12次。三十多年了,小说不断重印、再版,说明一直有读者愿意读这部小说,我感到很欣慰。

《白门柳》在这么长时间还能得到相当一部分读者青睐,我想,主要是小说所提供的价值。第一,提供了历史认识价值,就是先前所说到的,小说的立意。《白门柳》的立意严肃、真诚,不沿袭某些既成的“观念”或“概念”,也不是为了迎合某种趣味,某些市场,而是站在人类进步的高度,以小说的方式探寻历史的文化本质。所以它与那些因某个时期的特定社会心理而走红一时的小说不同,更能经得起时间的考验。第二,提供了文化审美价值。中国有几千年的文明史,创造了辉煌的文化成果,古代的作家、艺术家,甚至手工艺人,通过诗词、戏曲、建筑、雕塑、各种手工艺品等来表现生活,他们作品中的精华部分,凝聚了前人的高超智慧,具有很高的审美价值,我自幼对传统文化有着浓厚的兴趣,特别在古典诗词方面下过很多工夫。不仅从事研究,而且进行创作。我认为,传统的诗歌是古代的百科全书,当时社会生活的方方面面,如政治、军事、经济、文化、民生、风俗、交通、灾变等等,乃至人们的价值取舍、道德观念、喜怒哀乐、世事沉浮,都在其中得到全方位的反映,更重要的是这种反映是一种艺术化的反映,有着丰富的审美意蕴。我在创作时,这种长期从古典诗歌中汲取的营养,成就了小说的审美血脉,甚至灵魂。可以说,我是站在古人给我提供的肥沃的审美土壤上来写小说,力图“道人人心中所有,写人人笔下所无”,通过小说把传统文化的审美价值传达给读者。

《白门柳》不是一部通俗小说,她对读者的阅读口味有较高的要求。不过从这些年长销不衰的情况来看,这一类读者还是不少的。而且随着文化自信心的回归,传统文化热在年轻一代中兴起,她的读者群还会不断扩大。对此我抱有信心。

易:您的创作经验对有意从事长篇历史小说的作者有着很大的启发,关于历史小说的创作,您能否再提供一点建议?

刘:历史小说不同于其他类型小说,不能完全虚构,更不能胡编乱造。戏说历史或架空历史,不属于我们所说的严肃历史小说,因为那些作品中的“历史”并不是真正的表现主体,只是一个“外壳”而已。严肃历史小说必须解决“文学虚构”与“历史真实”的问题,解决如何在“史”与“诗”之间实现平衡。另一个较为重要的问题是,历史小说不仅仅是陈述历史事件本身,而是要表达一些更深层次的东西,尽可能站在人类社会发展演进的角度去考量,突破单纯“讲故事”的局限,这样的作品才会有较高较长远的流传价值。

二、跨界:“世事洞明皆学问,人情练达即文章”

易:《白门柳》之后,您的创作就转向书画,小说就只有中篇小说《破茧》,为什么会出现这种转变?

刘:《破茧》是《白门柳》的后续,写黄宗羲作为明朝遗民的艰困生活与思想突破,算是对这个人物作一点交代吧。人生是有限的,《白门柳》写了16年,已经把精力最旺盛,创造力最强的一段青春岁月贡献到里面去了。虽然写得很痛快,但也确实很累,因此打算换一种活法。加上我从小就有两个梦,除了文学梦还有一个画家梦,趁当时年纪还不算太大,就毅然转身了。

易:您给自己取的别号“蝠堂”,以“蝙蝠”的形象自比,这是不是对跨界的一种隐喻?

图2 刘斯奋 《姜夔词意》(冬)

刘:我曾经谈过这个问题。有一个老故事,说的是一只蝙蝠外出找朋友。它找到走兽,但走兽们认为它会飞,属于鸟类,不肯接纳它;于是它转而找飞鸟,不料鸟儿又认为它没有羽毛,属于兽类,也不肯接纳它。我觉得自己有点类似蝙蝠这种状态:出生于一个普通的文化人的家庭,受父母熏陶训诲,少年时代就迷上了写写画画,一心想做一个文化人,不料世事难料,命运之手将我推入了从政之途。虽然多少年来我对于写写画画的兴趣始终未减,而且一直在为少年的梦想不懈地努力着,但是连一天的“专业人士”也没有做过。结果情形就成了这样:在写作界的眼里,我是从政的(或者还是画画儿的);在绘画界的眼里,我是从政的(或者还是写作的),而在从政的同事眼中,我又是写作和画画儿的。这情形,很像老故事当中的那只蝙蝠。正是这种同病相怜的感受,使我想到何不就以此为别号,也算好歹表达了一点人生的尴尬与无奈。不过现在回过头去看,一直处于业余状态,反而能够获得随心所欲的自由,充分发挥潜能的天地。这未尝不是一种命运的厚爱。

易:画画是您的梦想,您没有做过一天的“专业人士”,您是如何实现这个梦想的?

刘:小时候曾经梦想做画家,课余也一直摆弄。但因为那一年高考美术学院停招,于是转而考入中山大学中文系,没有走进科班学习那一条路。不过中国传统一直有好几类画家。民间的工匠画家、皇家的画院画家、还有士大夫的文人画家。目前的美术学院其实是近代从西方移植过来的。说到文人画,画家的身份自然是文人。在农业文明的古代,这是指以文化知识谋生的一群人。在当时科学技术尚不发达,社会分工并不细密和严格的情况下,他们的知识结构相应地呈现出一种思想、政治、经济交融,文学、史学、哲学贯通的态势。由于在当时,出仕、诗词、著述的地位要高得多,绘画对他们大多数人来说,更主要是出于业余爱好。因此他们并不像民间画工那样必需要有具体的师承和严格的技术训练;而悟性、才华和文化修养则成为他们作画的主要凭仗。这种生存状态,与我的情况比较接近。于是便沿着这条路子去努力。屈指算来也有二三十年了。

也许是“蝙蝠”的本性难移,从文学到绘画是跨界,进入绘画之途后,仍旧不停跨界。先是画古人题材,接着又画当代人题材,然后又画山水,近两年干脆把花鸟也画起来。而且每一个品类都给自己定一个追求目标。例如人物画,鉴于传统的大写意人物只能画到宽袍大袖的古人,对于当代人短衣窄袖、露胳臂露腿的,因为笔墨转换没有解决,以至不好表现。我就冲着这个学术难点尝试突破。又如山水和花鸟我也着眼于品位的提升和意境的追求,力图画出与众不同的面目。这么放胆闯和试的结果,居然得到了同行的认同,还评价颇高,使我十分开心。

图3 刘斯奋 《独艳》

说到文人画,重要的是要把握两点:一是画家本人的文化底蕴,所谓“腹有诗书气自华”;二是要坚持以书法入画,中国毛笔表现力之强大和丰富,在世界绘画工具中是独一无二的。而书法又是其最高、最集中的体现。中国历来有书画同源之说,道理就在这里。

易:在创作之外,您偏爱古典诗词,有多种“诗选”“词选”“文选”等赏析、评注作品出版。在学术研究方面,上世纪80年代,您与余英时的论战在学术界引起很大反响;2015年,您在《中华读书报》发表了《“墓门深更阻侯门”析证》一文,对因清朝初年诗人吴梅村的这句诗所引起的一场聚讼百年的学术悬案,进行了令人信服的考证,获得学界的认可。您为何会关注到这两个学术问题?

刘:我虽然对学术一直有兴趣,也交了一些学术界的朋友,但是却并非学术界中人。当然,也经常会对学术问题做一些思考。其中思考得最多最深入的自然是写《白门柳》期 间,对明末清初那段历史的梳理。至于您提到的那两个学术问题,情况却有点特殊。关于陈寅恪晚年诗文的论辩,这是三十多年前学术界的一桩旧公案了。当时余英时的《陈寅恪的学术精神和晚年心境》在香港《明报月刊》发表后,一时引起众多议论。我因为主业并非学术,当时又正埋头于《白门柳》的创作,对此事浑然不知。直到有一天我父亲刘逸生把《明报月刊》给我,问我对余英时的文章有什么看法,才得知此事。

图4 刘斯奋 《消受清闲》

看后认为,余文是以学术研究为包装,达到为国民党的统治张目的目的。本来,余先生自有其政治立场,加以表达是他的自由。但他偏要抬出已故的陈寅恪先生来,对其诗文进行任意曲解,致使陈先生的形象蒙上虚假不实的尘垢。这显然是很不应该的。

我父亲便说这是王匡(时任国务院港澳办公室顾问)从北京带来的,想请他写文章反驳,但他已没有精力写,问我是否愿意写。我觉得反驳并不难,便答应下来。于是,一商榷,再商榷,总共写了两篇文章,与余英时的五篇文章都在《明报月刊》发表了。结果余先生挂起免战牌,但又宣称他已经取得全面胜利。此后好些年,虽然余先生不断在各种场合提起这件事,但由于一直未见到他对我所提出的商榷论点进行正面回应,所以我也就未加理会。

我作为局外人,当时愿意写文章,主要是一方面对于陈寅恪先生被人无端污蔑于身后感到不平;另外,也是有愤于余英时的文章口气极其傲慢,视国内学人如无物。

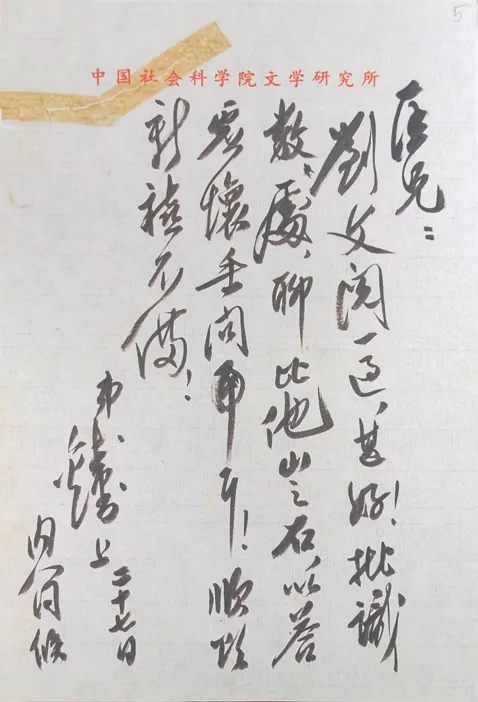

图5 钱锺书写给王匡的信

不过,使我略感遗憾的是,文章发表之后,始终未见有参与论辩的文章出来。倒是钱锺书先生曾致信王匡先生,认为“刘文甚好!”还有,1988 年,“纪念陈寅恪教授学术讨论会”在广州中山大学举行,我有幸见到季羡林先生。他对我说:“由于年事已高,近年已很少看完一本书,但你的《陈寅恪晚年诗文及其他》我是看完了的,我同意你的意见。”他还告诉我当年北平学人撤离的一些旧事逸闻。两位前辈当时的表态,至今对我仍旧是有力的鼓励和持久的慰藉。后来先父有诗记其事:“谁凭密码作诗人?世事从来怕认真。老去廉颇甘袖手,小於菟已敌千军。”

至于对吴梅村“墓门深更阻侯门”这句诗的解说,100年来,之所以聚讼纷纭,原因其实很简单:就是因为唐代诗人崔郊写过一首很有名的《赠去婢》诗。其中有“侯门一入深如海,从此萧郞是路人”之句。经世代传诵,已经深入人心。而“墓门深更阻侯门”这句诗,恰好也有“深阻侯门”之说。于是一经有人提出,读者便纷纷被引到崔诗的思路上去,以至绕来绕去总绕不出来。我在很多年前已经根据冒辟疆晚年的《自述》,觉得这两句诗应该理解为:由于本属冒家产业的墓园,被清朝的新贵所霸占,以至冒襄及其亲友连进入凭吊的权利也被剥夺了!当时先父刘逸生也认为是“确解”。此后一二十年过去了,发现学术界仍在为这个问题纠结,我才决定把它写出来。

易:您觉得学术研究应具备哪些素质?

刘:我在学术研究方面虽然远谈不上成果丰硕,不过大半辈子积累下来,特别是在创作《白门柳》那十几年,同明清史料打交道,也积累了一些体会。我觉得从事学术研究,需要有这么几方面能力。第一,要有较强的思想洞察力。这是观察和发现问题所必须的。思想洞察力不够,看问题不敏锐、不透彻,就不可能抓住要害,开展有效的研究。第二,是思想方法的确立。思想洞察力固然有天赋的因素,但后天思想方法的训练和确立更加重要。只有掌握一种经过实践反复验证的、科学的思想方法,才能摒除纷繁复杂的表象干扰,进行层层剖析和严密的论证,形成坚实的结论。就我个人来说,我信服的是马克思主义辩证唯物主义、历史唯物主义。我觉得,就生产力决定生产关系,经济基础决定上层建筑这一科学论断而言,与中国传统思想中“衣食足知荣辱,仓廪实知礼节”的认知,有一定的相通之处。在“五四”新文化运动以后的一段时间,马克思主义被不少知识分子接受,应该说跟中国传统的认知有相通之处不无关系。中国共产党人将马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,同中国革命、建设和改革的实践相结合,同中国优秀文化相结合,既坚持马克思主义,又发展马克思主义。事实上,马克思主义作为一种产生于西方的思想,发展到今天,只有在中国取得空前巨大的成功。这个事实值得我们思考。第三,有了科学的思想方法,还要有把它运用到解决实际问题中去的能力。光有空洞的理论教条而不能真正解释和解决具体问题,决不能说掌握了科学的思想方法的真谛,应该做到理论与实践相结合。第四,要有学养的积累。所谓的学养积累,是拥有尽可能广博的知识,以及对这些知识的深入理解和把握运用。学术问题总是具体的、多样的。不同的问题需要调动不同的知识储备,才能在科学的思想方法指引下,获得充分的、深透的、完整的解决。第五,还要有较强的文字表述能力。对某个问题的观点和认识形成之后,最初可能是层次复杂、头绪繁多的。如何按照一定的逻辑顺序,将之条理化,并且明白晓畅、要言不烦地表达出来,这是对研究者文字表达能力的考验,也关系到研究成果的社会效应能否顺利实现,绝不可以视为旁枝末节而加以轻视。

易:您所指出的问题切中要害,总结的几点对学术研究者很有启发性。谈了这么多,了解了您既是作家、画家、书法家,又从事评论、研究工作;退休之前还是行政领导,在诸多的身份和工作中,您是如何保持创作上的激情,工作上的严谨,同时又达到一种平衡状态?

刘:无论写小说、书法、绘画还是做学术研究,都是我喜欢做的事。要保持投入的激情,首先是不要自我设限。我向来认为一个人的潜能是多方面的,工业社会流水线式的生产分工,总是有意无意地把物质生产和精神创造混为一谈。把全体社会成员都各自规范于不同的“专业”之内。一旦尝试越界,往往会被人说成不务正业。我是岭南人,深受岭南文化的影响,我认为,岭南文化的传统特征是“不拘一格、不定一尊、不守一隅”,即保持务实的精神、包容的态度和不断进取的心态。这种开放、进取和包容的态度持续到近现代,使得岭南文化一直处在不断融合、不断进取之中,保持着独有的活力和创新精神。作为岭南文化哺育成长的文化人,我向往随心所欲、自由自在、充分发挥潜能。这只有在打破专业观念的藩篱,才能做得到。所以我十分忠于内心的激情,从来不为一些已经取得的成就而恋恋不舍,不为某种激情不再的事情空耗精力,而更愿意转向新目标,寻找新的挑战。这样才有可能激发新的潜能,保持长久的创造力。

至于平衡艺术创作与本职工作,确实需要统筹安排。一是不断转换对事物的关注点和激情的生发点,这是一种平衡的有效方法;另外还要学会把二者有机地结合起来。比如开会、学习、处理公务,确实要花费许多时间和精力,会挤压从事创作的时间。但是如果把前者当成是丰富对社会世事的认知,增长解决实际问题的才干,开阔眼界心胸的机会,就会发现这其实是一种画外功夫,学外功夫的积累,都会内化为创作力,反映到作品之中。从事艺术创作和学术研究,绝不能单一地盯着眼前的一亩三分地,而应该有广阔的眼界和心胸。古人说“世事洞明皆学问,人情练达即文章”,就是这个道理。

三、中国文艺的发展:“道由白云尽,春与青溪长”

易:关于中国文艺的发展,您曾经提出“文化朝阳理论”,长期以来,您一直重视中华文化的传承和发展。在学习西方和继承传统上,您认为当下应该注意哪些问题?

刘:那个并不是文艺理论,而是对中国文化发展整体趋势的思考。我一直对中国传统文化抱有很强的自信心,尽管也曾经历波折起伏,但我坚信它终会重新焕发光彩,尤其在现今向着民族复兴前进的新时代。

中西方文化有着各自的优长。17、18世纪的欧洲,资本主义处于上升时期,出于自身发展的需要,需要进行一系列社会变革,比如反抗封建皇权的压迫,反对教会的思想禁锢等。那个时期的欧洲顺应时代发展的潮流,涌现出一大批对当时社会民众,乃至对世界都产生广泛深远影响的思想和文艺作品。但到了当代,西方资本主义发展已越过高峰期,面对层出不穷的新矛盾,以及日趋尖锐的各种社会问题,始终未能找到有效的应对之法。其文化精神也就失去了当年的勃勃生气,导致文艺创作走向平庸化、套路化、娱乐化,对世界的影响远不能与当年相比。

中华民族在农业文明时代曾经创造过灿烂辉煌的文化。但近代以来,由于错失了向工业文明转进的历史机遇,结果陷入水深火热的危亡境地。在洋务运动、戊戌变法、辛亥革命都不能改变中国命运的情况下,一些激进的文化精英一度将否定的矛头指向自己的文化传统,甚至主张“全盘西化”。但时至今日,中华民族终于在中国共产党的领导下走向全面复兴,国人的文化自信也开始回归。对待西方文化,也不再一味地推崇、顶礼膜拜。这就为我们的文艺创作提供了新的思想起点和日益充沛的底气。我们需要思考的是,如何重新认识我们曾经立足的文化制高点,也就是几千年所形成的、并支撑起我们民族文化辉煌建树的审美理想,由此去谱写足以惊艳当代世界艺术之林的新篇章。

与西方坦露、激烈、好走极端的表达方式不同,中国传统的审美理想认为,艺术美的最高境界是一种中庸之美,即含蓄、内敛、过犹不及。按传统诗教的说法就是“怨而不怒,哀而不伤,乐而不淫”。如果用形象的比喻来说的话,西方文化是“披萨文化”,就是什么都摆在外面;中国文化是“包子文化”,什么都包在里面。这是一种深深根植于我们民族的本性,并经历了数千年的反复实践,最终形成的审美理想。它具有深刻的哲学内涵,造就过无数成功的艺术实践,至今仍然表现出顽强的生命力和鲜明的民族个性。对此,我们应该始终坚守、继承和发扬;同时也要认识到:民族的艺术要在世界上发扬光大,也必须随着时势的推移不断发展和丰富。要跟上时代的脚步,依托变化了的现实生活寻找新的生长点和突破点,并借鉴吸纳全人类文化的优秀元素,去从事具有创新意义的、个性化的艺术创作,才不会被传统的某些题材、样式和技法所束缚,以至陈陈相因,故步自封,失去生命力。

易:国家国际地位的变化带来文化心态的变化。另一个方面,随着科技、新媒体的发展,国内文化生态也发生变化,比如新媒体文艺对传统文艺形成的挑战,您如何看待这一问题?

图6 刘斯奋先生写给《中国文艺评论》的寄语

刘:随着第四次工业革命,或称为“互联网时代”的到来,新科技飞速发展,对于社会生活的方方面面,包括生产方式、生存方式都会造成很大的冲击,一些不适应的事物会被无情淘汰,或者产生相应的变化,这个潮流是不可阻挡的。但是,这还是集中在物质工具的层面。即使延伸至文化领域,其表现也主要是传播方式和手段的变革,例如微博、微信等对传统媒体生存空间的挤压、阅读方式从纸质印刷转向网页搜索等,势不可挡。不过就精神创造层面而言,情况却有所不同。作为一种超越物质生产的表现形式,精神创造所产生的成果,特别是具有经典意义的成果,其生命力是“永恒”的。例如产生于古代的、具有经典意义的文化遗存,包括我国历代诗文书画的传世名作,并不因为文明的更替,传播手段的革新而消失其价值与光芒,反而凭借不断进步的科技手段,得到更有力的、深入人心的传播,这与物质生产的工具被不断淘汰的情况恰恰相反,就是证明。

其实,人类社会从来都存在“阳春白雪”和“下里巴人”两个文化层面。通俗艺术的受众从来都远多于高雅艺术的受众。两者可以说各有分工,也各有不可替代的存在价值。过去通俗小说主要凭借报纸连载来获得大量读者,现在则因为有了网络平台这一更加迅速便捷的媒介,一时之间显得来势汹汹。其实这并没有改变二者的分工本质,因此也只会继续共存,不会互相取代。

当然,随着时间的推移,科技的进步和社会的发展,未来还会催生出新的文化艺术品种,这是可以预期的,不妨拭目以待。

易:您谈了很多关于文艺创作方面的看法,文艺评论与文艺创作历来被视为鸟之双翼、车之两轮,近年来,文艺界越来越重视文艺评论。您对新时代的文艺评论有什么样的期待?

刘:据我所接触到的情况,我认为现在的文艺评论确有一些问题值得反思和讨论。例如文艺评论本来是为推动文艺创作服务的,是对文学现象进行总结、提升和理论化,或者通过对文艺作品进行评论,既帮助读者更好地理解作品,也给作者一些理论上、思维上的启发;或者指出作品的某些不足,促使作者加以改进等。但现在的一些评论,似乎偏离了这个目的,为评论而评论,自说自话;或者受西方后现代主义的影响,热衷自创理论,提出某个貌似新鲜的概念,然后制造舆论氛围,鼓动作家按照他提出的观念创作。这就颠倒了二者的关系。实践的结果也并不见得成功,反而生出许多流弊。我认为文艺评论与文艺创作还是应当摆正关系,文艺评论应回归“本职”,对具体的作品做出有理有据的分析,给出恰如其分的批评和表扬,引导舆论,推动文艺创作的发展。

近代以来,西方的文艺作品之所以曾经对我国、乃至世界产生巨大影响,就是因为伴随着西方世界的强势崛起,各国民众迫切希望寻找“西方之问”的答案,而具体、形象、鲜活的文艺作品是一条便捷的通道。如今,随着中华民族实现伟大复兴,各国的民众同样会产生“中国之问”,这对于中国的文艺家来说,是一个千载难逢的机遇,及时抓住这个机遇,就有可能创作出具有世界影响的作品。

访后跋语:

一个秋日暖阳的上午,我如约来到刘斯奋先生的“蝠堂”,这里既是他的书房,也是他的画室,房间三面墙的书橱里陈列着各种书籍,临门最大的一面墙做成了画壁,家中满是毛笔、宣纸、砚台、壁板。

刘先生虽年过古稀,但思维敏捷,谈吐幽默风趣,性格豁达率直。谈及自己的人生经历及艺术经历,他笑言是一个潜能不断发掘的过程。

少年时代的刘斯奋钟情于绘画艺术,但因当年美术学院停止招生,所以改考了中山大学中文系,从此便与文学结下不解之缘。他酷爱古典诗词,在古典诗词领域造诣深厚,曾编选、注疏《岭南三家诗选》《黄节诗选》《苏曼殊诗笺注》《梁启超诗文选》《刘斯奋诗译宋四家词选》等著作;后工于画事,画中亦多长题,或典故或诗歌辞赋,或自撰或引经据典,信手拈来;有关学术探讨的文章《陈寅恪晚年诗文及其他》《“墓门深更阻侯门”析证》,也是他在古典诗词的修为助其在文化论争及考证上给出令人信服的解析。

在创作《白门柳》之前,刘先生从未想过做小说家。只因一次偶然的约稿促使他提笔写作,却写出了125万字的多卷本长篇小说,前两部获得第四届茅盾文学奖,成为目前广东唯一获此殊荣的作品。令人惊异的是,写《白门柳》之前,先生并没有去过秦淮河,写作时却有如身临其境,一切都那么生动鲜活,他戏言此为“神助”。《白门柳》获奖后,按常人的想法,理所应当继续进行文学创作,但他却出乎意料地转向美术领域,全力投入中国画的探索,从人物画到山水画,甚至花鸟画,越来越显示出独特的艺术个性,人物画作品《都市窗口》入选第十届全国美展,山水画作品《万岳朝宗》被北京人民大会堂收藏并陈列,被美术评论界誉为“当代文人画的代表”。

采访过程中,我注意到“蝠堂”画壁上新挂的书画作品,这些是刘先生新近完成和正在创作的作品。笔墨乾坤之中,我领略到了先生书画艺术之美,其书法笔酣墨饱,笔势雄健洒脱;画作气韵连贯生动,意境悠长,他的作品在运笔、构图上都有独到之处,既融入了传统审美的坚毅与果敢,也渗透着虚淡、散远与沉静。他认为艺术都是互补的,门类之间有着内在的关联,他直言自己喜欢在自由状态中保持一种激情。源于这种“激情”,他能穿梭于多个领域,在艺术的天地里如“蝙蝠”一般随性遨游。他的创作,画中有诗,诗中有画,书中有意,意中抒情,或文,或画,或诗,或书,尽在自我掌控,不必在意他人眼光,忠于自我感受,尊重个性,绝不会为人云亦云的世俗落笔,而是用作品真切的激情去打动人心。

刘斯奋先生是一位艺术家,同时也是广东文艺界的领军人物之一。他在担任广东省委宣传部分管文艺的副部长期间,倡议要用工业文明和社会主义市场经济的新标准来评价广东的文化现状;提出“朝阳文化”的主张,沿着《玛雅哈鱼档》《外来妹》《情满珠江》等粤式影视作品所开启的势头,组织创作《英雄无悔》《和平年代》《警魂》以及歌曲《春天的故事》《走进新时代》等具有全国影响的作品,这些作品在中宣部精神文明“五个一工程”奖评奖中名列前茅,扭转了社会视广东为“文化沙漠”的偏见。

在对话中,我深切地感受到,全能艺术人才的形成离不开先生自身的天赋与清晰的自我认识、敢于创新突破的胆识,以及虚怀若谷的胸怀。先生为人为官、文学创作、学术研究、绘画书法创作等,皆以其文化人格作为生长的基点,以深厚的传统文化底蕴为依托,充分发挥自己的个性,在跨界的境域里捕捉艺术灵感,游走于多个领域,这种游走充满了练达、率性和洒脱,有一种“振衣千仞岗,濯足万里流”的气度,故而能做到“不拘一格,不定一尊,不守一隅”,与众不同,徜徉于艺术的自由之境……