专利池重复联盟能否减少合作伙伴间专利诉讼

张运生,赖流滨,戴海闻

(1.中南大学 商学院,湖南 长沙 410083;2.广东工业大学 管理学院,广东 广州 510006)

0 引言

随着企业竞争越来越激烈,以专利为核心的技术竞争强度不断提升,各产业形成“专利丛林”(Patent Thicket),致使专利权相互“套牢”(Hold Up)和“反公地悲剧”发生,企业稍有不慎就可能陷入专利诉讼案件中。各企业尤其是高科技企业之间专利诉讼此起彼伏,并逐步呈现出投入成本高、持续时间长、赔偿额度大、商业风险高的态势[1-2]。截至2018年底,三星电子涉及诉讼的专利中,最长诉讼周期达8年。据普华永道发布的《美国2018年专利诉讼报告》统计,1998-2017年赔偿金额最高的美国专利诉讼案中,Idenix诉Gilead案保持第一,高达25.4亿美元。2017年7月,苹果公司因部分版本iPhone处理器侵犯威斯康星大学的一项专利,被判赔偿5.06亿美元。

为了避免专利诉讼、节约交易费用、赚取统一对外许可费、实现技术互换与优势互补、联合技术开发和推广,企业往往与竞争对手联合组建战略联盟——专利池(Patent Pool)。然而,竞争是市场的规则,专利池内企业也不例外地需要遵循。大量事实表明,联合组建专利池后,池内企业在技术层面依然对池内其它企业发起专利诉讼。池内企业保持合作的同时竞争也非常激烈,它们不仅在产品市场上火拼,也在技术市场上火拼。例如,三星电子虽然与苹果公司均加入了AVC(也称H.264标准,一种数字视频压缩格式标准)、1394(一种数字图像信号传输接口标准)、HEVC(AVC标准升级版)专利池,三星电子还是苹果公司重要的零部件供应商,但苹果公司起诉三星电子的专利达66项,三星电子起诉苹果公司的专利也有60项。同样,三星电子尽管与爱立信都加入了AVC专利池,在技术开发、标准制订与4G设备商用化等方面开展合作,但爱立信起诉三星电子的专利达75项,三星电子起诉爱立信的专利也有14项,类似的例子也出现在信息通信、LED等行业。目前对专利池的研究集中在专利池形成机制、治理机制和创新激励效应方面,揭示了企业间的前期合作会促进进一步合作,但并未充分关注企业之间专利池重复联盟对专利诉讼的影响。

深入研究专利池内成员企业之间的这种合作竞争(Co-opetition)关系有助于建立更全面的战略联盟企业行为模式[3],具有十分重要的理论意义与现实价值。战略联盟和专利池研究为探讨专利池重复联盟与专利诉讼的关系提供了一些重要见解。例如,联盟内部竞争源于联盟之间的利益不一致[4-5],影响联盟内部竞争的重要因素包括不对称学习能力[6-8]、私人利益与共同利益之间的比例[7]以及联盟伙伴之间的知识相似性[9]等;专利联盟的专利诉讼来源于专利侵权、专利搭售或中断许可关系、价格歧视或许可价格过高、专利限制性条款等[10-13]。但大多数研究只关注专利池内企业之间的合作或竞争,较少将合作与竞争同时纳入专利池研究框架,且缺乏大样本实证研究。因此,专利池成员企业之间的合作如何影响其竞争?专利池重复联盟如何影响专利池成员企业之间的专利诉讼?影响方向是什么?影响强度有多大?上述问题值得深入研究。专利池重复联盟包含专利池成员企业之间的重复联盟次数、探索式合作水平与联盟学习强度等维度,本文基于合作竞争理论,引入联盟学习观点,分析专利池企业重复联盟次数、探索式合作水平与联盟学习强度对专利诉讼的影响机理,并利用MPEGLA公司专利池内企业数据,实证检验专利池重复联盟次数、探索式合作水平与联盟学习强度对池内成员企业之间专利诉讼的影响方向及强度。

1 理论分析与研究假设

1.1 专利池重复联盟次数对专利诉讼的影响

根据产业内专利之间的关系不同,专利可以分为障碍性专利、互补性专利和竞争性专利。随着科技越来越复杂,产品涉及的专利越来越密集,障碍性专利越来越多,各产业形成“专利丛林”(Patent Thicket)。障碍性专利往往在基本专利与从属专利之间产生,从属专利没有得到基本专利的许可就无法实施,同样,基本专利没有从属专利的辅助就难以进行商业化开发。如果不解决“专利丛林”障碍,就会导致专利之间相互“套牢”(Hold Up)和“反公地悲剧”出现,企业稍有不慎就可能陷入专利诉讼案件中。为了避免专利诉讼,保障专利能够顺利实施,障碍专利之间的交叉许可就显得十分必要。在上述背景下,各专利权人往往联合组建专利池,专利池应运而生。专利池也称专利联盟,是指由多个专利权人联合组建的正式或非正式联盟[14],是专利权人就专利许可事宜达成合作协议、实施知识产权战略的一种形式[15-17]。联合组建专利池的战略意图包括降低交易成本、统一对外专利许可并赚取许可费、营造创新生态系统、促进学习与模仿、实现技术互换和优势互补、联合技术开发、促进标准化技术推广应用以及减少专利诉讼[18]。专利池重复联盟次数是指专利池内企业与池内同一个企业联合组建专利池的个数。专利池重复联盟次数越多,就越能避免或减少企业产品生产与销售时的专利诉讼。一方面,专利权人在组建专利池时,各专利权人必须就专利交叉许可签订合作协议,以免陷入专利诉讼。事实上,许多专利池就是在企业面临专利诉讼时成立的,例如,1856年在美国出现的全球第一个专利池——缝纫机联盟,就是在各公司之间相互发起专利诉讼的背景下由4家公司达成协议联合组建的。另一方面,企业可以从不那么激烈的竞争中获益,即相互容忍假设[19-20]。专利诉讼具有投入成本高、取证难度大、持续时间长、商业风险高等特征[1-2],发起专利诉讼耗费企业资源巨大,同时可能引起被告的反诉报复而造成两败俱伤。由此,本文提出以下假设:

H1a:专利池成员企业与池内其它企业重复联盟次数越多,该企业向池内其它企业发起专利诉讼的强度越低。

然而,专利池企业之间的专利诉讼不仅包括池内专利诉讼,还包括池外专利诉讼。专利池重复联盟只能确保池内专利的交叉许可,避免或减少池内专利诉讼,无法保证池外专利诉讼减少。专利池组建受政府严格监管,入池专利往往是行业标准必要专利,主要由互补性专利和障碍性专利组成,但占企业专利的比例非常低,池内企业之间还存在大量竞争性专利。池内企业往往是竞争者,而且不是直接就是间接,不是现在就是未来的竞争者。研究表明,超过50%的战略联盟是在竞争者之间形成的[12],而竞争者通常拥有共同的能力基础,使用类似技术,提供类似产品与服务以满足顾客类似需求。专利池重复联盟次数越多,说明企业之间技术、产品等资源的相似性和重叠度越高,专利侵权的可能性就越大。专利权一旦受到侵犯,不管侵犯方是否为池内企业,专利权人都将通过法律等手段捍卫自身正当权益。据统计,在MPEGLA公司AVC和MPEG-2专利池的6 496项专利中,池内企业之间诉讼专利数达到642项,其中只有32项属于池内专利,占池内企业诉讼专利数的4.98%,即企业之间的专利诉讼绝大部分是因池外专利纠纷引起的。由此,本文提出以下假设:

H1b:专利池成员企业与池内其它企业重复联盟次数越多,该企业向池内其它企业发起专利诉讼的强度越高。

1.2 探索式合作水平对专利诉讼的影响

专利池成员企业之间的合作包括利用式合作与探索式合作[21]。利用式合作被称为开发式合作,是指为了深化已有知识、完善现有技术以及改进现有产品性能等开展的合作,他们交换现有知识和资源,如共享销售渠道、特许经营、专利池联盟等[22-23],以达到优化业务流程、降低产品成本、获取市场信息、促进产品销售的目的(孟卫东、杨伟明,2018),实现短期经济回报。探索式合作是指为了利用联盟伙伴的隐性知识资产,企业联合探索新知识、研发新技术、开发新产品以实现长期利益[24-26],如合作撰写学术论文、合作开发专利等。一方面,探索式合作水平提高会激励企业对合作伙伴的专利诉讼。首先,探索式合作水平越高,企业与合作伙伴的交流就越密切[22],企业不仅可以掌握更多合作伙伴的专有知识,还可以通过连接合作伙伴单独的知识单元以检测其知识基础,进而挖掘其高价值信息(如技术缺陷),从而激发企业机会主义行为动机,激励企业向合作伙伴发起专利诉讼。其次,探索式合作水平提高有助于企业通过表面现象和关系识别合作伙伴的基本行为模式,以及加深对合作伙伴能力和弱点的理解[27],从而选择有利的竞争策略,发起精确的竞争性行动。因此,探索式合作容易引发与合作伙伴竞争的欲望,即:

H2a:专利池成员企业与池内其它企业的探索式合作水平越高,该企业向池内其它企业发起专利诉讼的强度就越高。

另一方面,探索式合作水平提高会减少企业对合作伙伴的专利诉讼。首先,探索式合作水平提高会抑制企业机会主义行为动机[26]。探索式合作会培养双方关系资本,抑制企业对合作伙伴专利诉讼的动机。因此,机会主义行为动机随着探索式合作水平提高而减弱。通过正式治理机制(如合同)防止探索性活动中的机会主义学习,强化探索式合作以抑制企业专利诉讼动机。探索式合作水平提高有助于企业通过发现合作伙伴的自利行为和模式开展有效合作,反过来又引导他们在未来重复类似行为[28-29]。企业通常将这种知识用于改进其合同和其它治理机制,以防止合作伙伴的专利诉讼[30]。其次,探索式合作水平提高会导致专利诉讼成本增加[24]。强化探索式合作会进一步增强合作伙伴之间的共生关系,促进重要双边关系发展和改善,比如谈判、相互调整以及其它问题解决机制能够使合作双方减少错误并更灵活地解决问题[27]。探索式合作水平提高也会培育关系资本,鼓励合作伙伴以更加精细和及时的方式共享专有知识[27,31]。上述正式或非正式机制可以进一步强化联盟伙伴的协同效益,从而提高破坏这种合作的成本。探索式合作水平提高能够帮助企业获悉合作伙伴更多的技术缺陷和弱点[27],进一步增加“背叛”的报复风险,从而增加专利诉讼成本。由此,本文提出以下假设:

H2b:专利池成员企业与池内其它企业的探索式合作水平越高,该企业向池内其它企业发起专利诉讼的强度就越低。

1.3 联盟学习强度对专利诉讼的影响

在联盟组合中,学习是企业之间合作竞争的支点。通过联盟组建方式接近和获得联盟合作伙伴的关键信息、技术诀窍或能力,是企业组建专利池的重要原因。专利池成员企业往往具有相似的“主导逻辑”(Dominant Logics),面临类似的难题,因而可以更容易地相互学习[32]。联盟学习不仅可以激发联盟伙伴合作,还可以促进竞争性“学习竞赛”,即在竭力学习池内其它企业的同时防止自己的缄默知识、技术诀窍、核心能力泄露。最初学习竞赛的观点[4]建立在对日本企业观察的基础上,即日本企业倾向于通过学习西方合作伙伴的专有知识并阻止专有知识向联盟伙伴转移而超越合作伙伴。Khanna等[7]采用私人利益和共同利益的概念解释为什么在联盟中会存在学习竞赛的现象。每个成员企业都想利用联盟伙伴的知识获得私人利益,且私人利益越多或私人利益与共同利益的比值越高,学习动机就越强,学习进程就越快,这也解释了为什么合作竞争会同时存在于专利池中[33]。

3.3.3 应用儿茶酚胺类药物可使动静脉张力升高,导致中心静脉压值升高。而静脉或吸入麻醉药,以及扩血管药物可使周围血管扩张,导致中心静脉压值下降。

联盟学习强度会影响企业对合作伙伴的专利诉讼。一方面,专利池成员企业向联盟伙伴的学习强度越大,对联盟伙伴各类技术资源的整合力度越大,其在专利申请中引用联盟伙伴的专利就越多。专利引用和申请过程也是企业在联盟伙伴“基本专利”的基础上开发“从属专利”的过程,引用力度越大,专利之间越容易形成障碍关系,就越容易形成专利丛林。企业在没有得到联盟伙伴“基本专利”许可的情况下实施其专利,或者联盟伙伴在没有得到企业“从属专利”许可的情况下实施其专利,都可能引发专利侵权和诉讼,即专利池成员企业学习强度越大,该企业向联盟伙伴发起专利诉讼的可能性就越大。另一方面,专利池成员企业学习强度越大,越可能赢得联盟合作的学习竞赛[4,6-7],就越能提高技术创新能力,扩大专利申请和授权规模,促进企业成长和竞争优势提升,从而进一步增强企业维护专利权、保护企业利益的决心。企业专利权一旦受到侵犯或可能受到侵犯,不管侵犯方是否为池内企业,专利池成员企业都将通过专利诉讼等手段阻碍竞争对手,从而推动专利许可、争夺市场份额、获取经济效益和提升品牌知名度。由此,本文提出以下假设:

H3:专利池成员企业向池内其它企业的学习强度越高,该企业向池内其它企业发起专利诉讼的强度越高。

2 研究样本与变量测量

2.1 样本与数据

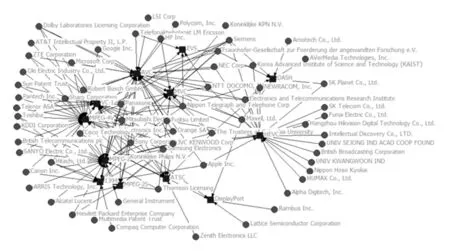

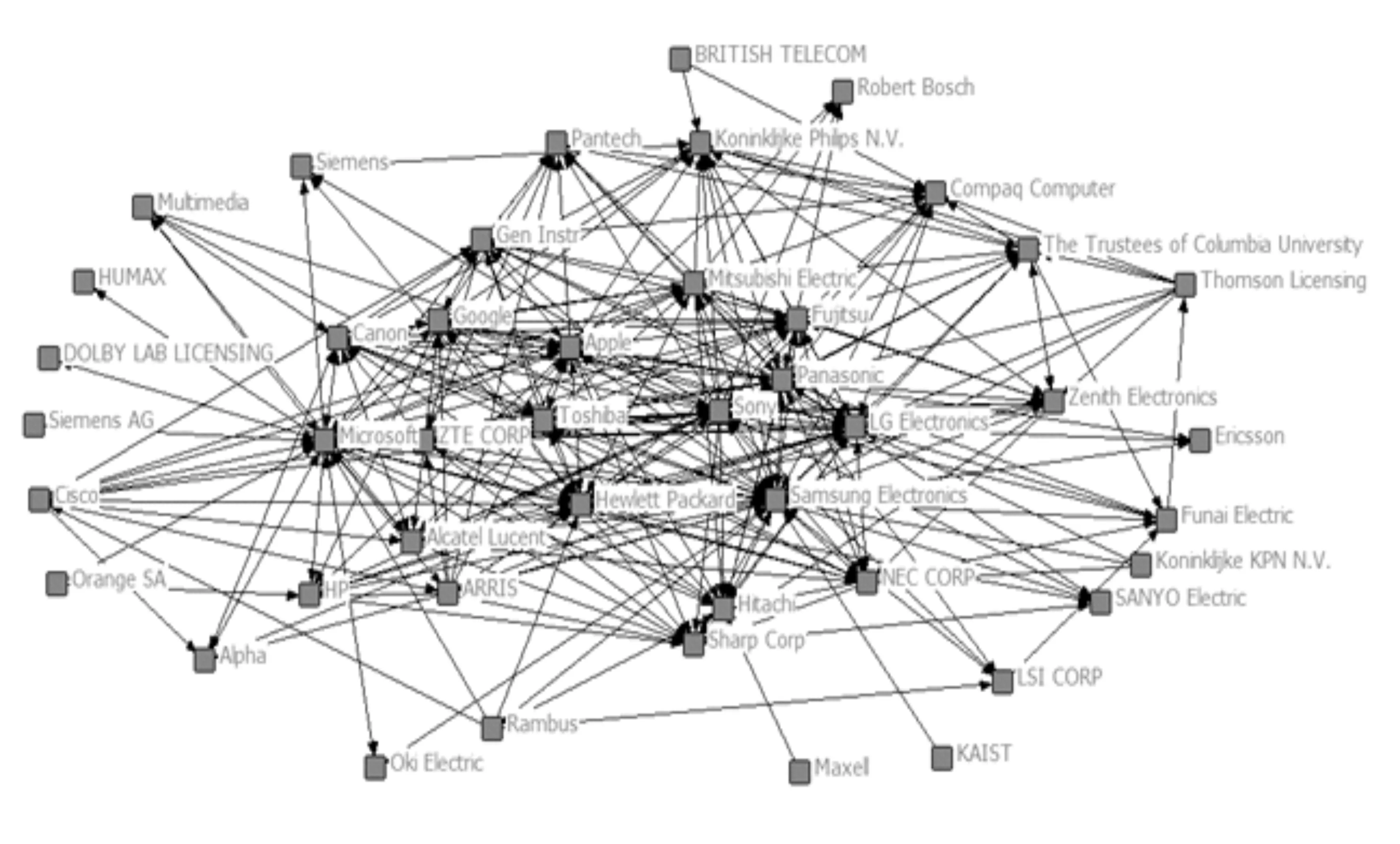

本文选择MPEGLA公司的入池企业作为样本验证假设。MPEGLA公司是全世界最大的专利池管理公司,有被许可人近6 000家,入池企业90家,专利1.3万件(见表1),先后组建专利池12个。其中,MPEG-2专利池在消费电子产品历史上影响显著、应用广泛,成为专利许可替代的模板。剔除专利授权量低于100项的企业,剩下64家企业,得到专利池成员企业与池内其它企业两两之间(观测值为64×63=4 032)的专利诉讼、重复联盟次数、探索式合作水平和学习强度等情况。池内企业之间的重复联盟数据通过MPEGLA公司网站收集整理,池内企业向联盟伙伴发起诉讼的专利数来源于智慧芽数据库,专利诉讼规模来源于Innography数据库,专利规模、专利合作与引用数据来源于德温特数据库,数据检索时间为2018年11月。图1和图2分别是基于样本企业加入MPEGLA公司专利池和向池内其它成员企业发起专利诉讼,利用UCINET软件绘制的企业加入专利池与专利诉讼网络拓扑结构图。

表1 MPEGLA公司专利池基本情况

注:由于部分企业和专利加入多个专利池,存在重复性,因此各专利池数字之和会高于实际数据;合计栏括号外数字是12个专利池数字之和,括号内数字是去重后统计结果

图1 MPEGLA公司专利池成员企业加入专利池网络

注:箭头指向企业为被告,无箭头连接企业为原告

图2 MPEGLA公司专利池成员企业专利诉讼网络

2.2 变量及测量

(1)因变量:专利诉讼强度。专利诉讼强度可以通过专利诉讼次数、诉讼专利数量、诉讼金额等变量反映。根据数据可获得性,采用诉讼专利数量表示专利池成员企业向池内其它企业发起专利诉讼的强度,诉讼专利数量越多,表示专利诉讼强度越大[25]。

(2)自变量:①重复联盟次数。重复联盟关系反映两个企业之间的关系嵌入性[26],采用专利池成员企业与池内其它企业共同加入MPEGLA公司专利池的个数表示。例如,日本松下电器加入了MPEGLA公司中8个专利池,分别是MPEG-2、MPEG-4V、MVC、1394、ATSC、AVC、VC-1和EVS。韩国LG电子加入了7个专利池,分别是MPEG-2、MPEG-4V、MVC、1394、ATSC、AVC和VC-1,即日本松下公司加入的前7个专利池。这表明两家企业存在重复联盟情况,重复联盟次数为7。共同加入专利池数越多,表示重复联盟次数就越多[34];②探索式合作水平。国内外学者在探索式合作与利用式合作方面提出了不同的测度方法,比较常见的方法是问卷调查法,代表学者如Morgan & Berthon[35]、Atuahene-Gima & Murray[36]、孟卫东与杨伟明(2018)。但是,问卷调查法存在主观性强、回收率低、工作量大等缺点。随着专利计量研究发展,已有研究采用合作申请的发明专利数、外观设计与实用新型专利数分别测度企业之间的探索式合作和利用式合作力度[37]。由于国外专利尤其是信息技术产业专利几乎都是发明专利,本文采用专利池成员企业与池内其它企业合作申请的专利数量表示探索式合作水平。合作申请的专利数量越多,表示探索式合作水平越高;③联盟学习强度。Yang[8]采用专利池企业之间的学习能力之差表示联盟学习强度。采用企业对联盟伙伴的专利引用量除以联盟伙伴的总被引次数得到企业学习能力,比如计算企业A向联盟伙伴B的学习能力,就是将企业A引用联盟伙伴B除自引外的所有专利被引数。这种计算方法也反映了成员企业在联盟伙伴知识溢出中所占比重,或成员企业对联盟伙伴知识结构的理解,但无法反映专利池成员企业之间形成的专利丛林情况。因此,本文采用专利池成员企业引用池内其它企业专利的次数表示,池内企业向联盟伙伴企业引用的专利次数越高,表示其学习能力越强。

(3)控制变量。企业在专利池内的相对网络位置、专利规模、专利诉讼规模以及技术相似度可能对企业专利诉讼强度产生不同程度的影响,故本文将上述4个变量作为控制变量。

相对网络位置。采用企业入池专利被引次数与池内专利被引总数的比值表示专利池成员企业的相对网络位置,比值越大,表示在专利池中越处于中心位置。企业网络位置影响其信息和资源访问量[26,38],反映企业在该网络中资源流动和动力方面的平衡性[39-40]。越处于网络中心位置,就越能增强企业在专利侵权信息收集和监控方面的优势,强化企业专利诉讼动机,同时降低企业对联盟伙伴的依赖程度,以及来自联盟伙伴的报复风险,从而降低专利诉讼成本[26]。越处于网络中心位置,企业向池内其它企业发起专利诉讼的强度可能性就越大。

专利诉讼规模。专利诉讼资源和经验可能会影响企业对池内其它企业发起专利诉讼的倾向。一方面,专利诉讼次数越多,表明企业诉讼资源和经验越丰富,企业向池内其它企业发起专利诉讼的强度可能越高。另一方面,专利诉讼会向外传递一种维持专利权的信号,逐渐形成诉讼声誉,这本身就是一种威慑,有利于降低专利侵权的可能性,进而降低企业发起专利诉讼的必要性[43-44]。采用企业作为原告和被告涉及专利诉讼的总次数表示专利诉讼规模,在计算时取自然对数。

技术相似性。技术相似性(Technology Proximity)由Griliches[45]首次提出,其影响专利池成员企业之间的竞争[9]。专利池往往由行业竞争者联合组建,他们通常拥有共同的能力基础,使用类似技术并满足类似顾客需求。技术相似性越高,说明他们在技术、产品、客户等资源上的重叠度越高,竞争越激烈,企业向池内其它企业发起专利诉讼的可能性就越大。其计算方法为:首先根据专利国际分类号(IPC)前4位代码获得样本企业各技术领域的专利分布数据,统计各企业每个专利分类号的专利数量及比例,然后根据比例数据计算各企业专利之间的皮尔森(Pearson)相关系数[46-47]。计算公式如下:

(1)

3 研究结果

3.1 描述性统计

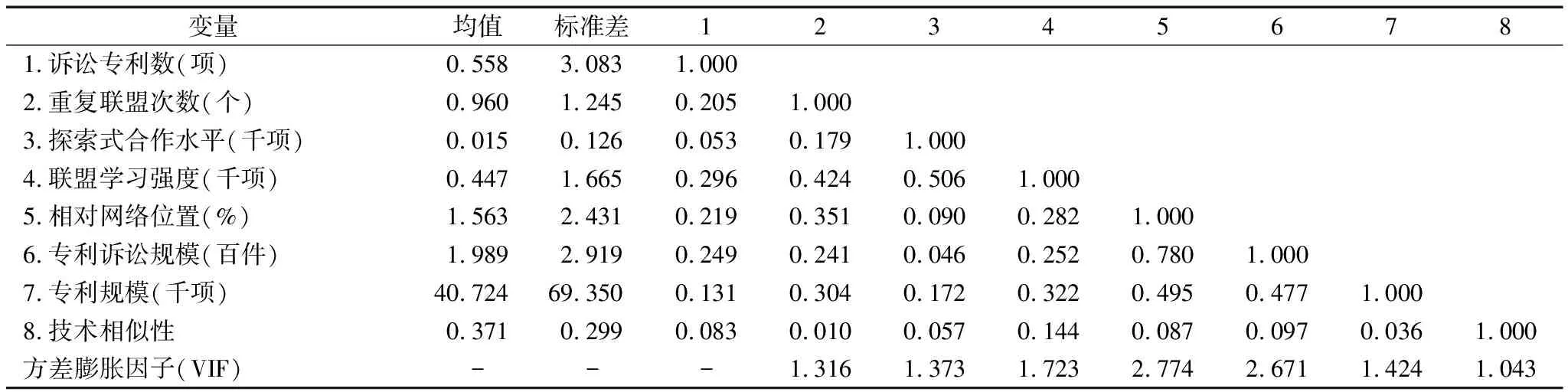

本文采用Stata软件对数据进行分析。表2给出了所有变量均值、标准差、相关系数和方差膨胀因子(VIF)。变量描述性统计结果表明,诉讼专利数的平均值为0.558,最高达到75,最低为0;企业与池内其它企业共同加入的专利池数量平均值为0.96,最多达到7,最少为0。各变量之间的相关系数一般低于0.6,变量5(相对网络中心度)与变量6(专利诉讼规模)的相关系数高达0.78,可能存在多重共线性问题。为了确保多重共线性不影响结果,本文测算了所有自变量的方差膨胀因子(VIF),发现VIF平均值为1.761,最大值为2.774,远低于10(一般以低于5或10作为判断变量间不存在多重共线性问题的标准),表明不存在严重的多重共线性问题,多重共线性不会对分析结果造成太大影响[48]。

表2 描述性统计与相关系数

3.2 回归分析

由于因变量诉讼专利数属于计数变量,为离散的非负整数,残差具有异方差且为非正态分布,这种变量不能采用线性回归模型,一般采用泊松回归模型。但泊松分布假设均值与方差相等,而诉讼专利数的均值和方差相差很大(均值为0.558,方差为9.505),呈现出过度离散现象,如果使用泊松回归将出现虚假的高水平显著性。为避免这一问题,在处理过度分散的被解释变量时,假设样本服从负二项分布,然后使用最大似然估计法,即采用负二项回归模型(Negative Binomial Model)检验假设(曾德明、陈培祯,2017;戴海闻等,2017),回归结果如表3所示。

从结果看,模型的chi-square=253.96,且显著(显著性水平为0.000),说明模型整体拟合程度良好。其中,企业专利诉讼规模和技术相似性在1%的水平上显著,结果表明:企业专利诉讼规模越大,其积累的诉讼经验和资源就越多,池内企业就会提高对池内其它企业发起专利诉讼的强度;技术相似性越高,企业之间在技术创新、产品销售、顾客争夺等方面的竞争就越激烈,池内企业就会提高对池内其它企业发起专利诉讼的强度。企业专利规模与相对网络位置对池内企业之间专利诉讼的影响并不显著(显著性水平分别为0.938和0.881)。

表3 回归结果

注:Log pseudolikelihood为-2 041.583 6,Wald chi-square为253.96

重复联盟次数对专利诉讼估计系数是0.171 1,且在5%的水平上显著(显著性水平为0.012),说明池内企业与池内其它企业的重复联盟次数越多,池内企业对联盟伙伴发起专利诉讼的强度就越高,H1b得到支持。在发生专利诉讼的企业中(观测值为390个),平均诉讼专利为5.769 2项,重复联盟次数均值为2.056 4,而没有发生专利诉讼的企业中,重复联盟次数均值为0.842 4,说明重复联盟次数越多,池内企业对联盟伙伴发起的专利诉讼的强度就越高。探索式合作水平对专利诉讼的估计系数为-1.786,且在1%的水平上显著(显著性水平为0.001),说明探索式合作水平提高能降低池内企业对池内其它企业专利诉讼的强度,H2b得到支持。联盟学习强度对专利诉讼的估计系数为0.391 2,在1%的水平上显著(显著性水平为0.000),说明联盟学习强度越大,池内企业对池内其它企业发起专利诉讼的行为就越严重,H3得到支持。

4 结论与启示

4.1 研究结论

本文基于合作竞争理论,结合联盟学习和社会网络观点,探讨专利池内企业之间专利诉讼的影响机理,分析重复联盟次数、探索式合作水平和联盟学习强度对池内企业之间专利诉讼的影响。

(1)专利池联盟次数增加不仅不能降低专利池成员企业之间的专利诉讼强度,反而会因商业利益竞争加重专利诉讼行为。专利池企业之间的专利诉讼不仅包括池内专利诉讼,还包括池外专利诉讼。专利池重复次数多虽然可以确保入池专利交叉许可,减少池内专利诉讼,但入池专利占企业专利的比例非常低,并不能确保大量池外专利诉讼。专利池重复联盟次数多会增加盟友间关系资本,抑制机会主义行为,促进合作与互惠,但也意味着他们在技术、产品等资源上的重叠度更高,专利侵权可能性也更大,商业利益会驱使企业通过包括专利诉讼在内的各种手段打压竞争对手,最终导致发起专利诉讼的强度增大。

(2)探索式合作水平提高可降低专利池成员企业对池内其它企业专利诉讼的强度。尽管探索式合作水平提高会使企业掌握更多合作伙伴的专有知识,甚至技术缺陷与弱点,但也会培育双方关系资本,增进双方共生关系,不断完善双方治理机制,使企业机会主义行为动机降低[26],专利诉讼成本及报复风险提高,进而抑制企业对池内其它企业采取专利诉讼行为。

(3)联盟学习强度越大,池内企业对池内其它企业发起专利诉讼的行为就越严重。池内企业存在学习竞赛和专利丛林现象,学习强度越大,专利池成员企业对联盟伙伴技术资源整合力度越大,专利引用次数越多,就越容易导致专利丛林和引发专利侵权;联盟学习强度越大,企业就越可能赢得这场竞赛,维护专利权、保护自身利益的决心就越强。企业专利权一旦受到侵犯或可能受到侵犯,不管侵犯方是否为池内企业,专利池成员企业都将通过专利诉讼等手段阻碍竞争对手、争夺市场份额和获取经济效益。

4.2 管理启示

本研究的启示是,专利池内企业之间重复联盟的背后是企业竞争,专利诉讼的表面是技术竞争,实质是市场和商业利益竞争。企业竞争方式逐渐由传统的价格、质量、品牌竞争转变为专利争夺战。专利逐渐从保护自身合法权利、促进创新的工具转变为阻碍竞争对手、争夺市场份额、获取经济效益的重要战略武器[49]。因此,对我国企业开展技术创新、实施专利联盟战略以及有效运用并防范专利诉讼提出以下建议:

(1)注重科技投入与研发,丰富企业专利资产。积极跟踪并学习行业最新技术,通过专利地图多方向寻找未来技术制高点,加大研发投资力度,加快技术研发并积极申请高质量专利,积极申请加入专利池并参与国际标准制定。

(2)推动协同创新。不断完善政产学研金合作激励政策,协同推进科技创新。集中高校、科研机构、企业和地方政府等优势资源,构建一批“2011协同创新中心”。通过组建专利池、创新战略联盟、国有企业重组合并等方式,发展一批具备国际竞争优势的大型企业集团。

(3)加强与业内知名企业研发合作,减少专利侵权诉讼。相关行业内的优势企业要通过技术“走出去”与“引进来”相结合的方式,与世界知名企业建立良好的技术合作关系,避免或减少被其它企业发起专利诉讼。

(4)加强知识产权保护,把专利诉讼作为竞争利器。提高知识产权保护意识,设置知识产权保护职能部门,加大知识产权保护力度,以专利诉讼作为战略武器打压竞争对手,扩大自身市场规模,提升品牌知名度。

4.3 不足与展望

本研究在理论与实践上作了一定探讨,但仍存在以下不足:

(1)本文采用专利池1997-2017年汇总数据进行回归分析,尽管在一定程度上可以用于分析和解释专利池成员企业之间专利诉讼的影响机理,但未考虑专利池重复联盟对专利诉讼强度影响的时滞效应,解释性没有面板数据强。后续研究可以采用时间序列面板数据,从而清楚地展示专利池重复联盟对专利诉讼强度的作用机制。

(2)本文只研究了加入MPEGLA公司12个专利池入池公司之间的联盟与专利诉讼的关系,但这些公司也可能共同加入其它专利池,可能对结论产生影响,在后续研究中或可扩充样本。

(3)研究样本为MPEGLA专利池,尽管它是美国信息技术产业专利池,属于典型国家、典型产业专利池,但不同国家、不同产业专利池得到的研究结论可能不同,后续研究或可增加与医药、新能源汽车等产业专利池进行比较。

(4)本文采用诉讼专利项数测度专利诉讼强度,如果用诉讼金额、专利诉讼次数、专利诉讼被告次数、专利诉讼原告次数等测度专利诉讼强度,是否更加科学?能否得到相同研究结论?这需要更多学者共同努力,进一步证实。