萨拉菲主义对“忠诚与抗拒”原则的政治化诠释*

丁 隆 妥福良

“忠诚与抗拒”译自阿拉伯语词汇“瓦拉”和“巴拉”(al-aala’wal-bara)。该术语是伊斯兰教关于穆斯林与非穆斯林关系以及穆斯林内部关系的重要原则,意指穆斯林应当忠诚于伊斯兰教和穆斯林,抗拒非伊斯兰事物。(1)Gerhard Bowering et al., The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought, Princeton: Princeton University Press, 2012, pp. 178-179.其中,“瓦拉”意为“忠诚”,规定了穆斯林间的关系,即穆斯林应向伊斯兰教、穆斯林及符合伊斯兰教的事物表示忠诚;(2)阿卜杜·拉赫曼·盖伊德·阿卜杜·拉赫曼:《〈古兰经〉关于“忠诚与抗拒”对他者和非穆斯林的方法论》(阿拉伯文),载《安达卢西亚学术和社会杂志》2015年第6期,第6页。“巴拉”(bara)意为“远离”、“排斥”或“敌对”,(3)同上。规定了穆斯林与非穆斯林间的关系,即要求抗拒不符合伊斯兰教的事物。

“忠诚与抗拒”这一观念早已存在于伊斯兰教产生之前的蒙昧时代,代表一种基于血亲纽带之上的族亲意识,表现为阿拉伯人对本部落的忠诚以及对外族的抗拒。伊斯兰教产生后,信仰认同替代了血亲纽带,“忠诚与抗拒”观念从部落忠诚上升到了对伊斯兰教的信仰认同。当新生的阿拉伯伊斯兰帝国向外扩张之际,这一观念成为穆斯林宣誓信仰、开疆拓土以及缴获战利品的精神认同,但并未以信条形式予以明确规定。直到中世纪晚期阿巴斯王朝倾覆后,当穆斯林世界面临内忧外患时,伊本·泰米叶(Ibn Taimiyyah, 1263~1328年)才对这一观念进行了系统阐述,并赋予其追随前贤的新内涵。自此,“忠诚与抗拒”作为一个与本真的、纯洁的信仰息息相关的新概念被沿用至今,此后被萨拉菲主义者作了新的诠释。

现代萨拉菲派对“忠诚与抗拒”观念进行极端化诠释,将其作为萨拉菲主义的主要理论依据。“忠诚与抗拒”观念的本义旨在加强穆斯林的宗教虔信,但萨拉菲主义者将其转换为“定叛”(takfir)(4)“定叛”是指判定穆斯林叛教。萨拉菲派视自己为正统,认为当下社会违背伊斯兰教教义而处于“蒙昧时代”,在人、事、物等层面全面否定现状,将不遵从该派主张的穆斯林断为悖信者。该派主张人人皆可进行“定叛”,将以往属于宗教学者和伊斯兰教法法庭的“定叛”权下放至普通人,引发了穆斯林社会的内部分裂。穆斯林执政者和对不信道者发动“圣战”(jihad)的依据,(5)“圣战”一词源自阿拉伯语词汇“吉哈德”(jihad),原意为“奋斗”或“战斗”。“圣战”可分为“大圣战”和“小圣战”。其中,“大圣战”指与个人私欲作斗争;“小圣战”指为抵御外敌入侵进行的“战斗”(qital)。本文讨论的“圣战”概念主要指“战斗”。并将其作为强加给所有穆斯林的宗教义务。本文力图运用社会运动理论中的框架化理论范式,通过分析“忠诚与抗拒”观念的历史形成及演变,探讨萨拉菲派对“忠诚与抗拒”政治化诠释的途径,进而分析伊斯兰极端主义产生的根源及其政治动员机制。

一、 “忠诚与抗拒”原则的历史渊源

“忠诚与抗拒”的基本含义在伊斯兰教初创前后并未发生显著变化。在前伊斯兰时期,这一概念是阿拉伯半岛部落对内增强凝聚力、对外提高部落战斗力的工具。在伊斯兰教初创时期,这一概念被用来反对宗教异端和维护穆斯林社团的信仰纯洁。

(一) 前伊斯兰时期的“忠诚与抗拒”

“忠诚与抗拒”原则早在前伊斯兰时期的阿拉伯部落关系中便已存在。(6)Joas Wagemakers, A Quietist Jihadi: The Ideology and Influence of Abu Muhammad al-Maqdisi, New York: Cambridge University Press, 2012, p. 148.部落是当时阿拉伯半岛的基本社会单元,在阿拉伯社会中扮演着重要角色。“阿拉伯人效忠于部落,社会各群体之间界限分明。”(7)Jahroni Jajang, The Political Economy of Knowledge: Salafism in Post-Soeharto Urban Indonesia, Dissertation, Boston University, 2015, p. 16.部落为成员提供保护,调解成员之间的矛盾,维护部落安全和稳定。部落成员则忠于自己所属的部落,部落与其成员之间建立了联系密切的纽带。不同部落为应对更强大部落的共同利益而结盟,基于“忠诚”原则的社会关系由此形成。当部落间因盟约破裂而爆发战争时,部落之间便化友为敌。部落也会为了整体利益而驱逐某个成员,基于“抗拒”原则的敌对社会关系由此形成。因此,在前伊斯兰时期,“忠诚与抗拒”原则是塑造部落认同和维护部落利益的工具。

事实上,在前伊斯兰时期,族亲意识和血缘关系在“忠诚与抗拒”原则中发挥着重要作用。基于血亲的关系是一种自然关系,这一关系使成员之间彼此依靠,相互帮助。生活在沙漠里的游牧人为了能够获得更多的生活物品,更会彼此关照,相互“忠诚”,“抗拒”其他氏族和部落,以显示该部落的族亲意识和部落精神。当时,有一句著名谚语:“援助你的兄弟,不管他是不义者,还是受冤屈者”。换言之,无论在何种情况下,都要帮助与自己隶属同一部落和族亲的群体和个人。可见,在前伊斯兰时期,部落、氏族和宗族等成为每一个个体忠诚的对象,除了族亲意识之外,结盟也成为发挥“忠诚与抗拒”的又一途径。结盟使两个部落之间有了契约,就会彼此关照,如同血亲关系一样,当与自己结盟的近邻受到伤害时,他们会不惜一切保护他们的近邻免受伤害。

(二) 伊斯兰初创时期的“忠诚与抗拒”

伊斯兰初创时期,穆斯林沿用了前伊斯兰时期“忠诚与抗拒”的基本观念。(8)Joas Wagemakers, A Quietist Jihadi: The Ideology and Influence of Abu Muhammad al-Maqdisi, p. 148.伊斯兰教初创时曾在麦加秘密传播,先知穆罕默德及其追随者因遭受麦加贵族的迫害而被迫迁徙至麦地那。在麦地那,穆斯林与犹太教徒订立盟约。在这一时期,“忠诚与抗拒”原则所反映的敌我观念与前伊斯兰时期部落间的关系并无本质区别。前伊斯兰时期的著名谚语“援助你的兄弟,不管他是不义者,还是受冤屈者”仍然适用。但穆罕默德对其作出了不同于前伊斯兰时期的解释。当有人问先知,假如我的兄弟是冤屈者,我理应援助他;但他是一个不义者,我还援助他的话,那么是不是不公正?先知说,阻止你的兄弟做不义之事,就是在援助你的兄弟。

荷兰学者约阿斯·瓦格马克斯(Joas Wagemakers)认为,哈瓦利吉派(Khawarij)是伊斯兰教史上最早将“忠诚与抗拒”观念纳入教义的派别,该派强调对本派别的忠诚和对其他派别的抗拒。(9)Jahroni Jajang, The Political Economy of Knowledge: Salafism in Post-Soeharto Urban Indonesia, p. 16.哈瓦利吉派是从阿里党人中出走而形成的,不承认第四任正统哈里发阿里的继承合法性,同时也反对倭马亚王朝的创立者穆阿维叶继任哈里发。哈瓦利吉派由此成为首个将“忠诚与抗拒”引入政治并逐渐走向极端的派别。

从哈瓦利吉派分裂出来的易巴德派也使用“忠诚与抗拒”这一概念,但该派在诠释这一概念时相对比较温和。该派认为“在相互对立的两极中还可能存在一种独立的人或事,称之为 ‘动摇者’或 ‘暂不判定者’”(10)[荷兰]罗伊·梅杰主编:《伊斯兰新兴宗教运动:全球赛莱菲耶》,杨桂萍等译,北京:民族出版社2015年版,第60页。。相对于逊尼派,易巴德派是一个很小的派别,该派使用“忠诚与抗拒”概念,为该派成员内部的密切关系提供了依据,并抗拒逊尼派,以免受到其影响。

什叶派也使用“忠诚与抗拒”的概念来强调对阿里及其后裔的忠诚和对其他派别的抗拒。(11)Muhammad Saeed Al-Qahtani, Al-Wala’ Wa’l-Bara According to the Aqeedah of the Salaf, Part 2, Makka: Kashf ul Shubuhat Publications, 1999, pp. 128-130.什叶派不承认前三任正统哈里发的继承合法性,他们认为前三任篡夺了阿里的哈里发地位。这种观念后来发展成为部分穆斯林对什叶派伊玛目的忠诚以及对前三任正统哈里发的否定,并构成了什叶派的基本教义。

(三) 古典萨拉菲主义的“忠诚与抗拒”

“虔诚的先贤”(al-Salafal-Salih)是指前三代穆斯林,即圣门弟子、再传弟子和三传弟子。萨拉菲派认为,穆罕默德及其前三代弟子的信仰是未受玷污的纯正信仰,主张回归先贤时代的伊斯兰教教义。这一主张被称为“萨拉菲主义”(Salafism)。萨拉菲派的立身之本是自我赋予的宗教合法性。该派将自身视为正统伊斯兰教的代言人,认为其合法性源自“获救论”,即穆罕默德对穆斯林在其身后分裂的预言:“我的教民将分裂为七十三伙,只有一伙遵循正道,其余皆为邪路。跟随我的信士坚持正道,以我的弟子为榜样。”(12)《提尔密兹圣训集》(阿拉伯文),利雅得:知识图书出版社1996年版,第2641段,第595-596页。历史上以正统自居的派别都尊崇“萨拉菲主义”。萨拉菲主义的思想源头可追溯至以注重“圣训”著称的罕百里教法学派。由于“忠诚与抗拒”未见诸“圣训”,早期的罕百里派学者将其断为“异端”行为。(13)Iman Kanani et al., “The Relationship of Muslims with non-Muslims Based on the Concept of Muwalat (Loyalty) in the Qur’an: A Contextual Analytical Study,” Humanomics, Vol. 33, No. 3, 2017, p. 261.

中世纪的罕百里派学者伊本·泰米叶(14)伊本·泰米叶(1263~1328年),伊斯兰教教义学家、教法学家、萨拉菲主义倡导者。是萨拉菲主义的奠基者,建立了萨拉菲主义的思想体系,其核心主张是认主独一,革除异端,遵从先贤之道。他对后世萨拉菲派的影响主要体现在以下两个方面。

一是“定叛”。首先,伊本·泰米叶确定了“定叛”条件。他认为,穆斯林应知行合一,不仅应遵从内心信仰,还须身体力行。凡口舌招认,但不履行功修者,即可被断为“悖信者”。其次,伊本·泰米叶发布教令,将什叶派、苏菲派、阿拉维派等伊斯兰教少数派判定为“悖信者”,认为在信仰层面,即使犹太人和基督徒也比伊斯兰教中的这些“悖信者”更高贵。(15)Paul L. Heck, “Jihad Revisited,” Journal of Religious Ethics, Vol. 32, No. 1, 2004, p. 116.这一教令为萨拉菲派与其他教派的斗争埋下了隐患。最后,伊本·泰米叶将那些仍实行蒙古习惯法和使用口舌招认、但不按伊斯兰教法实行统治的蒙古统治者视作“悖信者”,主张对他们发动“圣战”。在他看来,蒙古人入侵不仅造成阿拉伯帝国的政治危机,更严重的是,入侵的蒙古人玷污伊斯兰教正信,造成穆斯林社会、文化和信仰危机。(16)Michael Bonner, Jihad in Islamic History: Doctrines and Practice, Princeton: Princeton University Press, 2006, p. 144.伊本·泰米叶将是否实行伊斯兰教法(沙里亚)作为政治合法性的标准,为后世萨拉菲派反叛世俗政权提供了理论武器。

二是“圣战”。伊本·泰米叶在构建萨拉菲主义的理论时,赋予“圣战”前所未有的地位。他认为,“圣战”比伊斯兰教功修中的礼拜和朝觐更重要,比在圣地麦加居住更值得嘉许;“圣战”是成为穆斯林的条件,穆斯林应为“圣战”置生死于度外。(17)Paul L. Heck, “Jihad Revisited,” p. 116.值得一提的是,在伊本·泰米叶看来,伊斯兰教是靠“经典”和“利剑”来支撑的。《古兰经》中有如下经文:“我曾创造钢铁,其中有严厉的刑罚,对于众人,有许多裨益,以便真主知道在秘密中相助他和他的众使者的人。”(57:25)在解释这节经文时,伊本·泰米叶认为其中所说的钢铁(hadid)即为利剑或真主的惩罚。由此,他认为对脱离天经者,应当以“钢铁”(利剑)纠正之。为此,他专门援引传自贾比尔·本·阿卜杜拉的圣训:他说,真主的使者命令我们用此(指利剑)来对待抛弃这个(指经典)的人。在其他学者看来,这段圣训并非众传圣训,其正确性是有待商榷的。但是伊本·泰米叶引用这段圣训注解了“钢铁”经文(57:25)。他关于伊斯兰教是由“经典+利剑”来支撑的理论,是伊斯兰教历史上最早的相关论述,也是西方学者将伊斯兰教的发展和传播冠之以“两剑论”之名的原始脚本。

伊本·泰米叶的“定叛观”和“圣战观”具有强烈的批判性和攻击性,蕴含政治反叛、教派批判的行动逻辑,对后世萨拉菲派的思想和行为产生了重要影响。他的思想理论至今仍被大量萨拉菲主义者广泛引用,成为萨拉菲派的思想源泉和理论基础。

苏菲主义在伊本·泰米叶的时代十分盛行。在正统派看来,苏菲派拜谒圣徒墓地等宗教仪式偏离了伊斯兰正统信仰。伊本·泰米叶认为非伊斯兰的宗教仪式将致使穆斯林偏离信仰,并对此予以反对;(18)Mohamed Bin Ali, The Roots of Understanding the Salafi Doctrine of Al-Wala’ wal Bara’ Religious Extremism, London: Imperial College Press, 2016, p. 137.同时,他倡导穆斯林应回归正信,拒绝一切非伊斯兰的事物。伊本·泰米叶从未使用过“忠诚与抗拒”这一概念,但其思想中存在对此观念的逻辑建构。(19)Jahroni Jajang, The Political Economy of Knowledge: Salafism in Post-Soeharto urban Indonesia, pp. 16-17.一方面,伊本·泰米叶反对宗教异端,抵制偏离教义的思想和行为,要求穆斯林在信仰上与异教徒划清界限;另一方面,他反对蒙古统治者,将不实行伊斯兰教法的蒙古统治者断为“悖信者”,并主张对其发动“圣战”。

(四) 瓦哈比派的“忠诚与抗拒”

18世纪中叶,瓦哈比主义在阿拉伯半岛内志(纳季德)地区兴起。宗教学者穆罕默德·本·阿卜杜·瓦哈卜(Muhammad ibn Abd al-Wahhab)以伊本·泰米叶的萨拉菲主义思想为基础,在当时发起了一场宗教改革运动,其思想被称为瓦哈比主义。瓦哈比主义是萨拉菲主义的变体和分支,是“内志版”的萨拉菲主义,瓦哈比主义者都可归为萨拉菲主义者。

瓦哈比主义沿袭了古典萨拉菲主义思想,但对萨拉菲主义核心思想的阐释更为激进。瓦哈比主义的核心主张是认主独一,但更加注重通过反对什叶派和苏菲派的教义和宗教仪式来确立自身的宗教正统性,进而否定奥斯曼帝国的宗教合法性。瓦哈比派与沙特家族联手传播瓦哈比主义,将萨拉菲主义从旨在净化信仰的宗教思潮发展为宗教改革运动。穆罕默德·本·阿卜杜勒·瓦哈卜和苏莱曼·本·阿卜杜拉(Sulayman ibn Abdallah)等瓦哈比派学者则强调“忠诚与抗拒”原则。穆罕默德·本·阿卜杜勒·瓦哈卜指出:“如果穆斯林仅坚持‘认主独一’,但不仇视多神教徒,不以他们为敌,那么仍不属正信。”(20)Hassan Hassan, “The Sectarianism of the Islamic State: Ideological Roots and Political Context,” Carnegie Endowment for International Peace, June 2016, p. 5.“忠诚与抗拒”原则为瓦哈比派提供了政治动员和暴力活动的逻辑。

二、 现代萨拉菲主义语境下的“忠诚与抗拒”原则

现代萨拉菲主义对“忠诚与抗拒”原则做出的偏狭、极端解释,赋予了这一概念新的内涵。现代萨拉菲主义将“忠诚与抗拒”提升为宗教信条之一,要求穆斯林切断与非穆斯林的来往,对拒不认同萨拉菲教义的穆斯林实施“定叛”,并对不信道者发动“圣战”,从而使“忠诚与抗拒”成为政治动员工具。

(一) 现代萨拉菲主义的基本主张

现代萨拉菲主义是一种宗教复古思潮,主张严格遵守先知穆罕默德的圣行,遵循前三代穆斯林先贤时代未经更改的伊斯兰教原初教义,倡导严格遵守伊斯兰教法规定的生活方式。(21)Quintan Wiktorowicz, “Anatomy of the Salafi Movement,” Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 29, No. 3, 2006, pp. 207-208.现代萨拉菲主义反对诸如苏菲派拜谒圣徒墓地等行为。现代萨拉菲派并非同质化的群体,其内部的不同群体各自具有不同的意识形态和思想倾向,按政治取向和斗争方式可分为“遵经萨拉菲(scriptual salafism)、圣战萨拉菲(jihadisalafism)和政治萨拉菲(political salafism)三个支派”(22)Majmu‘ah min Al-Bahithin, Al-Zahirah al-Salafiyyah: Al-T‘addudiyyah al-Tazimiyyah wal-Siyasat, Doha: Al-Dar al-Arabiyah lil‘ulum Nashrun, 2014, p. 15.。遵经萨拉菲强调对《古兰经》作表意解读,主张在不严格考虑具体降示背景的情况下,可直接依据经文的字面意义指导穆斯林的行为,其中就包括对“你们在战场上遇到不信道者的时候,应当斩杀他们”(47:4)等经文作出断章取义的解读,以此达到政治动员的目的。圣战萨拉菲试图诉诸武力的圣战方式来捍卫穆斯林社团、纯洁伊斯兰信仰,其中既包括对非穆斯林的圣战,也包括对悖信的穆斯林的圣战。政治萨拉菲强调通过政治手段来强化萨拉菲主义的影响,例如通过建立萨拉菲主义的政党来影响社会,甚至夺取国家的领导权。

萨拉菲主义者将“忠诚与抗拒”的观念视为该派的意识形态支柱。他们使用这一概念呼吁穆斯林展现忠诚,抗拒任何可能玷污伊斯兰教神圣性或威胁“认主独一”的所有事物。现代萨拉菲主义将“忠诚与抗拒”解释为“认主独一”的核心信条之一,强调穆斯林必须在日常生活中运用“忠诚与抗拒”,反对此观念便是悖信行为。(23)Mohamed Bin Ali, The Roots of Understanding the Salafi Doctrine of Al-Wala’ wal Bara’ Religious Extremism, p. 3.萨拉菲主义主张穆斯林应只忠于真主、伊斯兰教和穆斯林,因为对真主的忠诚构成“认主独一”的核心信仰,不践行“忠诚与抗拒”将导致信仰无效。(24)Ibid.

萨拉菲主义者将“模仿非穆斯林的服饰和言语、生活在非伊斯兰国家和赴非伊斯兰国家旅行、使用非穆斯林的名字和非伊斯兰历法”等行为均视为“错误的忠诚”(25)Muha al-Bayan, Al-Wala’ wal-Bara’, Dar al-Gasim, 1997, p. 9.,认为这些行为将对伊斯兰教构成威胁。该派认为,与非穆斯林的交往将玷污伊斯兰教的纯洁性,诱使穆斯林背离信仰。“穆斯林采取非伊斯兰的制度和生活方式会导致思想混乱。”(26)Muhammad Saeed Al-Qahtani, Al-Wala’Wal-Bara’ According to the Aqeedah of the Salaf, Part 3, p. 44.沙特萨拉菲派学者舒泰比(Hamoud al-Aqla Shutaibi)称,“使穆斯林与宗教疏离是犹太人和基督徒的目标,他们妄图以此统治穆斯林。”(27)Joas Wagemakers, “Framing the ‘Threat to Islam’: Al-Wala’ Wa al-Bara’ in Salafi Discourse,” Arab Studies Quarterly, No. 4, 2008, p. 6.萨拉菲派认为,忠诚要求穆斯林彼此表达忠诚,人与人之间的友爱是维系穆斯林团结的纽带。萨拉菲主义者认为,错误的“忠诚”导致信仰缺失,因而将“忠诚与抗拒”的概念上升为教义(aqeedah)中不可或缺的组成部分和信仰(iman)的必要条件之一。萨拉菲派指出,复兴“忠诚与抗拒”原则对维护宗教纯洁性和避免异端至关重要。“抗拒”要求穆斯林与不信真主的人和事物彻底隔绝,包括不信道(kufr)、叛教和异端等违背信仰的行为,强调虔诚的穆斯林应与“叛教者”(murtaddin)绝交(mufasalah),并通过“定叛”净化穆斯林社群。(28)Mohamed Bin Ali, The Roots of Understanding the Salafi Doctrine of Al-Wala’ wal-Bara’ Religious Extremism, p. 12.

(二) 现代萨拉菲主义对“忠诚与抗拒”原则的政治化诠释

萨拉菲主义者试图将伊斯兰世界塑造为遭遇宗教和政治两方面围攻的受害者,将伊斯兰国家积贫积弱、屡遭欺凌的现状归因于穆斯林社会抛弃先贤正道。其目的在于把社会与政治层面的落后现实与宗教信仰的滑坡联系在一起,为其主张通过净化信仰使伊斯兰国家摆脱困境提供逻辑框架。“忠诚与抗拒”原则由此成为萨拉菲主义清理门户,抵御外敌的理论武器。在此基础上,萨拉菲派主张实现个人、社会和国家三个层面的伊斯兰化,使萨拉菲主义成为社会准则,使伊斯兰教法成为治国之道,从而建立起净化信仰与政治行动之间的逻辑联系。

1. 宗教威胁

萨拉菲派学者通过强调“忠诚与抗拒”观念,“将伊斯兰教遭受的威胁与个人信仰,以及与非穆斯林的关系一并纳入其话语体系”(29)Joas Wagemakers, “Framing the ‘Threat to Islam’: Al-Wala’ Wa al-Bara’ in Salafi Discourse,” pp. 5-6.。他们以“忠诚”观念要求穆斯林远离非伊斯兰行为,与其他宗教信徒隔离开来,认为“‘异教徒’是穆斯林实践正信的潜在敌人,与‘真主的敌人’(‘ada’Allah)交往破坏信仰”(30)Mohamed Bin Ali, The Roots of Understanding the Salafi Doctrine of Al-Wala’ wal-Bara’ Religious Extremism, p. 84.。因此,穆斯林应避免对犹太人和基督徒表现出友好态度。但是,这种话语体系并不涉及政治,而且倡导对政权的效忠。沙特官方宗教学者多支持此观点,他们对穆斯林个人宗教功修要求严格,但对政府态度宽容。如沙特总穆夫提伊本·巴兹(Abd al-Aziz ibn Baz)曾指出,“沙特与以色列发展外交、安全和经贸关系合乎教法,这与‘忠诚’无关”(31)[荷兰]罗伊·梅杰主编:《伊斯兰新兴宗教运动:全球赛莱菲耶》,第65页。。

2. 政治威胁

“持政治威胁论的萨拉菲派学者将政治、统治者以及国际关系纳入其话语框架。”(32)Joas Wagemakers, “Framing the ‘Threat to Islam’: Al-Wala’ Wa al-Bara’ in Salafi Discourse,” p. 7.他们将鉴定个人虔诚的标准应用于政治领域,认为伊斯兰国家的执政者不能仅根据国家利益而应依据“忠诚与抗拒”原则来施政。执政者应像普通穆斯林那样,抗拒犹太人和基督徒,主张“忠诚与抗拒”原则不仅适用于个人和社会层面,还适用于政治和外交领域。萨拉菲派批判伊斯兰国家执政者无视“忠诚与抗拒”原则与非伊斯兰国家发展友好关系,从而成为了“叛教者”。

学者瓦格马克斯指出,朱海曼·乌泰比(Juhayman al-Utaybi)是首个将“忠诚与抗拒”原则政治化并据此批评沙特政府的萨拉菲主义者。(33)Jacob M. Teplesky, Salafi Jihadism: A 1,400-Year-Old Idea Rises Again, Kansas: US Army School for Advanced Military Studies, 2016, p. 30.约旦萨拉菲主义者艾布·穆罕默德·马格迪西(Abu Muhammad al-Maqdisi)在借鉴乌泰比对“忠诚与抗拒”原则作政治化诠释的基础上,进行激进化改造,将“忠诚与抗拒”“认主独一”“定叛”“圣战”等观念体系化,并将其运用到政治领域。

马格迪西指出:“顺从领导人或遵守他们制订的法律,等于视其为‘主宰’,即使没有向他们礼拜或鞠躬。”(34)[荷兰]罗伊·梅杰主编:《伊斯兰新兴宗教运动:全球赛莱菲耶》,第67-68页。他告诫穆斯林不要忠诚于同“不信道”国家交往的伊斯兰国家政府。“忠诚与抗拒”思想由此成为他批判伊斯兰国家政府合法性的工具,他据此批判伊斯兰国家与以色列和解、与美国结盟、允许“异教徒”在伊斯兰教圣地设立军事基地等行为。同时,他还使用“定叛”原则,判定当代穆斯林政治领导人为“悖信者”,从而将“忠诚与抗拒”“认主独一”“定叛”“圣战”等观念整合为一整套逻辑架构。马克迪西深厚的萨拉菲主义基础在于他对“忠诚与抗拒”以及“不信道者”等一系列概念的独特阐释,使其成为极端政治萨拉菲的精神领袖,其极端主义思想构成了“伊斯兰国”组织的重要意识形态来源。

由此可见,现代萨拉菲语境下的“忠诚与抗拒”概念被赋予了更多的政治意义。与古典意义上表达伊斯兰教关于穆斯林与非穆斯林关系以及穆斯林内部关系的重要原则不同,当伊斯兰社会遭遇危机后,这一概念被萨拉菲主义者作为政治动员的口号和工具,进而上升到政治维度,成为判断伊斯兰国家或政府合法性的标准。下文将从框架化理论出发,讨论“忠诚与抗拒”原则被政治化的过程。

三、 “忠诚与抗拒”原则的政治化框架过程

框架理论是西方社会科学中研究社会运动微观层面的主要理论之一,20世纪60年代,政治过程理论和资源动员理论曾在社会运动研究中占据主导地位。当时,社会运动理论的主流理论是精英论政治观的两个变体,分别是早期的资源动员理论和后期的政治过程理论。(35)王金良:《社会运动研究:一个学术史的梳理》,载《教学与研究》2015年第8期,第103页。资源动员理论和政治过程理论以社会变迁和结构失衡作为视角关注社会运动,忽视了社会运动的文化、意识形态等方面,因而在解释和分析社会运动时存在理论上的缺陷。为弥补上述两种理论的不足之处,20世纪80年代框架理论应运而生。

框架建构论者试图从文化、心理等层面解释社会运动产生的过程和机制。大卫·斯诺(David Snow)是框架建构论的集大成者,他主张用“框架”概念塑造和建构人们对于社会运动的理解。斯诺等人在汲取诸多理论的基础上,分析了框架进程、意识形态和扩散领域之间的关系,完善了框架建构理论。(36)同上,第104页。“框架化”理论主要研究内生组织如何通过话语宣传赋予集体行为合法性,鼓励和说服社会群体参与社会运动,(37)Doug McAdam, John D. McCarthy and Mayer N. Zald, eds., Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings, Cambridge: University Press, 1996, pp. 5-13; Aldon D. Morris and Carol McClurg Mueller, eds., Frontiers in Social Movement Theory, New Haven: Yale University Press, 1992, p. 136.具体指一群人开展有意识的战略努力,以期形成共享的世界观和自我认识,使集体行动合法化和促进集体行动。(38)胡雨:《社会运动理论视角下的政治伊斯兰生成机制》,载《国际论坛》2009年第3期,第10页。

框架建构论者认为,动员是一种劝说形式, 是运动领导人有意识和精心策划的促进新的价值观、认同和承诺的过程。集体认同感、集体意识、认知解放等因素对集体行动有绝对影响,并且认为这种集体认同感、集体意识等不是既有的,也不是固定不变的,而是在集体行动的实践过程中不断地被建构和再生产出来。(39)同上。框架建构论为集体认同感和集体意识的形成提供了严密的逻辑构建过程。斯诺和罗伯特·本福德(Robert Benford)指出,衡量架构成功与否的标志在于内生组织能否通过话语宣传引起广泛共鸣。表达群体的共同关切和集体身份认同,或强调某社会群体的文化符号、语言与宗教,常常使框架化过程更为有效。(40)Bert Klandermans, Hanspeter Kriesi and Sidney Tarrow, eds., From Structure to Action: Comparing Movement Participation Across Cultures, Grenwich: JAI Press, 1988, pp. 197-218.框架建构的终极目标在于将意识形态通过宗教话语进行包装,塑造共同责任和使命,完成主观上的思想动员。

斯诺和本福德将框架分为三种类型:第一,框架理论必须建构需要诊断矫治的问题框架,它包括批判的目标和问题的责任归属;第二,框架理论必须提供问题的解决之道,包括旨在矫治非正义的特定策略和战略;第三,框架理论必须呈现出激励和支持集体行动的理据。其中,框架的成功与否取决于能否使潜在的参与者产生框架共鸣 (frame resonance)进而产生激励参与的作用。(41)胡雨:《社会运动理论视角下的政治伊斯兰生成机制》,第11页。威克汉姆(Carrie Rosefsky Wickham)也指出,框架的成功取决于外在资讯本身的一系列条件:第一,框架一定要与招募对象的经历和信条紧密契合;第二,框架传播者和传播模式的可信、有效;第三,需要借助草根层面的小型组织加以强化。(42)同上。斯诺和斯科特·贝尔德(Scott C. Byrd)还提出框架结合(frame articulation)和框架精致化(frame elaboration)等概念。(43)David A. Snow and Scott C. Byrd, “Ideology, Framing Processes, and Islamic Terrorist Movements,” Mobilization: An International Quarterly, Vol. 12, No. 2, 2007, p. 130.其中,框架结合指构建事件、经验和道德准则的关联性,使其相对统一并具有说服力和吸引力。框架精致化则指突出一些事件、问题和信条的重要意义,提供将各种事件和问题连接在一起的提纲挈领式的口号,并在框架结合过程中产生作用,从而为集体行动提供抓手。

如前所述,萨拉菲主义将一切非伊斯兰的事物描绘成伊斯兰教的威胁。这种威胁源于个人层面受到的信仰威胁以及国家层面受到的政治威胁,这些威胁将导致穆斯林群体的信仰弱化。萨拉菲派借用“忠诚与抗拒”的概念构建伊斯兰教受到围攻的话语架构,将这一加强虔诚信仰的思想与“认主独一”信仰以及当代国际政治结合起来,以《古兰经》经文的字面含义作为合法性依据,要求穆斯林在生活中恪守“忠诚与抗拒”原则,动员穆斯林“净化信仰”;用“定叛”思想抨击伊斯兰国家政府、抗拒一切非伊斯兰的事物等手法,将复杂的政治反叛理论简化为普通人能够理解并愿意为之付诸行动的信条。“忠诚与抗拒”概念的政治化可以从以下四大框架化类型来理解。

(一) 诊断式框架化

“诊断式框架”(diagnostic framing)通过诊断社会生活或政府系统的某些事件或领域来解决动员共识的问题。在社会运动背景下,诊断框架提供“什么出错了”以及“谁是这些问题的罪魁祸首”的答案。(44)Ibid., p. 124.

伊斯兰极端主义理论家赛义德·库特布(Sayyid Qutb)指出:“当今世界,从生活制度及其构成要素所依赖的原则来说,确实是一个十足的蒙昧世界,这些优越的生活设施和空前的物质文明丝毫没有减少它的蒙昧性。”(45)[埃及]赛义德·库特布:《路标》(阿拉伯文),开罗:曙光出版社1987年版,第7页。他试图以《古兰经》经文来论证伊斯兰教的全面性,指出伊斯兰教与国家和政治密不可分,(46)赛义德·库特布通过解释《古兰经》“筵席章”第41-50节来论证伊斯兰教与政治的关系、教法与政治合法性的关系。参见Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an, Cairo: Dar al-Shorouk, Vol. 2, 1992, pp. 887-888。并在此基础上提出国家与社会性质的二分法,即“人治”的“蒙昧”(Jahiliyya)以及“神治”的“真主主权”(Hakimiyya)的“伊斯兰国家”。(47)[埃及]赛义德·库特布:《路标》(阿拉伯文),第45、62-68、167页。他以此否定当下国家和社会的合法性,强调两种状态之间的冲突不可避免。库特布强调穆斯林有义务反对“蒙昧”社会阻碍实行“真主主权”的行为。圣战萨拉菲派认为,当下穆斯林效忠的统治者都属非法,不符合伊斯兰信仰,“因为统治者未依据真主的法度实施统治”(48)Joas Wagemakers, A Quietist Jihadi: The Ideology and Influence of Abu Muhammad al-Maqdisi, p. 64.。该派由此运用“错误的忠诚”观念来批判伊斯兰国家的世俗政权,运用“定叛”观念来否定政权和执政者的合法性,运用“圣战”观念来鼓吹对抗“异教徒”,并在此基础上明确斗争对象,构建圣战萨拉菲派诊断式框架。

圣战萨拉菲派认为,伊斯兰教的“真正敌人是伊斯兰国家的统治者”(49)Joas Wagemakers, “Defining the Enemy: Abu Muhammad al-Maqdisi’s Radical Reading of Surat al-Mumtahana,” Die Welt des Islams, Vol. 48, No. 3, 2008, p. 370.。在该派看来,国家的力量远大于个人的力量,国家层面“错误的忠诚”对伊斯兰教危害更大。这主要表现为,伊斯兰国家的政府与非伊斯兰国家发展关系强化了西方霸权,成为穆斯林偏离信仰的罪魁祸首。极端组织“伊斯兰国”曾借用“忠诚与抗拒”的概念强调指出,“穆斯林遭受外部侵略的根本原因是缺乏内部统一、抛弃对真主和穆斯林的‘忠诚’以及对不信道者的‘抗拒’,这导致了穆斯林的软弱和无力抵御外部侵略”(50)Gustav Larsson, The Caliphate and the Aiding Sword: A Content Analysis of “Islamic State” Propaganda, Master Thesis, Stockholm University, 2017, p. 46.。这种观点的实质是否定当下社会及现存秩序,要求穆斯林抗拒一切非伊斯兰的事物。“圣训”有言:“谁模仿其他民族,那么就成为其中的一员。”(51)萨利赫·伊本·法赞:《伊斯兰中的“忠诚与抗拒”》(阿拉伯文),加沙:圣训与书籍出版社2015年版,第4页。萨拉菲派据此认为,与不信道者交往的穆斯林就如同不信道者一样,犯了“错误的忠诚”行为。在该派看来,穆斯林参与其他宗教的节日是一种向异教徒表示忠诚的行为,这不仅危害伊斯兰教的信仰,还贬低穆斯林的尊严。穆斯林对异教徒的友好以及对非伊斯兰政府的忠诚都是“叛教”行为。萨拉菲声称当下的政权是“悖信”的缩影,与非伊斯兰国家保持外交关系的伊斯兰国家政府对伊斯兰教本身构成了威胁。

萨拉菲派认为,伊斯兰社会出现偏离信仰的问题源于两大原因:一是非法的伊斯兰政府,二是非伊斯兰思想的腐蚀。萨拉菲派“将实施世俗法律的政府视为偶像崇拜者,因为这不仅威胁‘认主独一’的信仰,而且威胁伊斯兰教本身”(52)Joas Wagemakers, A Quietist Jihadi: The Ideology and Influence of Abu Muhammad al-Maqdisi, pp. 67-68.。而穆斯林丢弃“忠诚与抗拒”这一原则滑向“错误的忠诚”,则是导致这一切的根本原因。“基地”组织曾利用“忠诚与抗拒”观念,将世界划分为敌我两个部分,并将伊斯兰世界的敌人分为“近敌”和“远敌”。其中,“近敌”即伊斯兰国家的“叛教”政权,“远敌”则是美国和以色列。该组织认为,在尚无法战胜“近敌”的情况下,穆斯林应首先向“远敌”发动进攻,迫使其放弃对伊斯兰国家世俗政权的支持,进而削弱“近敌”的力量,为最终推翻后者奠定基础。因此,“基地”组织主要向美国及其盟国发动恐怖袭击,通过制造轰动效应吸引更多的“圣战者”加入。

(二) 预后式框架化

“预后式框架”(prognostic framing)主要通过规定具体的补救措施或解决方案以及实现这些目标的一般手段或方法,来解决动员问题。本质上,预后框架解决了“要做什么”的问题。(53)David A. Snow and Scott C. Byrd, “Ideology, Framing Processes, and Islamic Terrorist Movements,” pp. 126-127.伊斯兰主义者提出了推翻世俗政权和建立“伊斯兰国家”的构想和方案。赛义德·库特布曾宣称:“蒙昧社会定被摧毁,伊斯兰国家必将在其废墟上建立起来。”(54)Gilles Kepel, Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and Pharaoh, Berkeley: University of California Press, 2003, p. 52.圣战萨拉菲派主张回归《古兰经》和“圣训”,运用暴力“圣战”建立实行伊斯兰教法的政权,强调只有光复“正教”才能重现穆斯林的荣光。萨拉菲派依据“忠诚与抗拒”原则,要求穆斯林忠诚于真主、伊斯兰教和全体穆斯林,抗拒一切非伊斯兰的事物,强调“穆斯林仅厌恶非伊斯兰的行为和异教徒还不够,真正的穆斯林必须积极地、全心全意地抗拒一切非伊斯兰的行为和异教徒,穆斯林必须避免与异教徒接触”(55)Devin R. Springer, Islamic Radicalism and Global Jihad, Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2009, p. 50.。在该派看来,忠于真主必然要求抗拒“异教徒”,这种观点为构建萨拉菲派预后式框架奠定了基础。

在否定当下伊斯兰社会合法性的基础上,萨拉菲派进一步倡导以实际行动改变现实。该派提出,真正的解决之道在于坚定“认主独一”,回归经训,一方面以“忠诚与抗拒”原则规范穆斯林在个人、社会及国家层面履行“正确的忠诚”;另一方面对不信道者和非伊斯兰事物明确表示抗拒和憎恶,将实践“错误的忠诚”的非法统治者断为叛教者,煽动对统治者和异教徒发动“圣战”。

萨拉菲主义者依据“忠诚与抗拒”原则将人、事、物简单地划分为穆斯林与不信道者、伊斯兰与非伊斯兰,将世界划分为“伊斯兰疆域”(Daral-Islam)和“不信道的疆域”(Daral-Kufr)。(56)Jacob M. Teplesky, Salafi Jihadism: A 1,400-Year-Old Idea Rises Again, p. 14.圣战萨拉菲派引用早期穆斯林从麦加迁徙至麦地那的历史事件,鼓动生活在非伊斯兰国家的穆斯林“迁徙”(hijrah)到伊斯兰国家,这成为圣战萨拉菲极端组织征募成员的主要动员机制。埃及的“定叛与迁徙”(al-Takfirwal-Hijra)组织就曾要求成员就地自我隔绝或迁往偏远地区,以积蓄力量,发动反攻。(57)Gilles Kepel, Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and Pharaoh, pp. 74-78.

(三) 激励式框架化

“激励式框架”(motivational framing)通过构建“动机话语”(vocabularies of motive)特别是克服与集体行动相关的风险恐惧,为行动提供动力。(58)David A. Snow and Scott C. Byrd, “Ideology, Framing Processes, and Islamic Terrorist Movements,” p. 128.萨拉菲派通过构建一套包含“烈士”“圣战”“为主道殉难”“为末日决战”在内的神圣化的宗教话语,激励成员克服恐惧,实施行动。

圣战萨拉菲派的激励途径主要包含以下几个方面:一是断章取义,歪曲经典,言必称经训,以“最正统的伊斯兰教”的面目出现,极具欺骗性;二是误读伊斯兰史,以伊斯兰初创时期的历史事件来包装其极端思想,以此获得宗教神圣性和合法性;三是将宗教信条简化为极具蛊惑性的话语,使用“杀异教徒进天堂”等易于传播的口号对招募对象进行洗脑;四是利用穆斯林信众对国家和社会的不满,鼓动其进行暴力抗争。极端组织“伊斯兰国”通过引经据典,强调穆斯林彼此的忠诚根植于对真主的信仰和对多神崇拜的抗拒。这种蛊惑性宣传的实质是借用“忠诚与抗拒”原则创立动机话语,动员和吸引穆斯林认同其理念进而加入其组织。

引述伊斯兰教初创时期的历史事件是萨拉菲派进行说服和动员最直接、最有效的手段,相较于复杂教义,这种手段更具煽动性。极端组织“伊斯兰国”教士艾布·艾斯阿德·萨曼(Abu Asaad al-Samaan)曾引述穆罕默德时代女战士索菲亚杀敌的故事,为该组织的斩首等暴力行径提供依据。在“壕沟之战”中,索菲亚杀死了一名来犯的犹太男子,对其斩首后将其头颅掷向敌人以威慑对方。索菲亚的行为得到了穆罕默德的赞表扬。(59)Hassan Hassan, “The Sectarianism of the Islamic State: Ideological Roots and Political Context,” p. 18.类似的历史故事被萨拉菲派构建为激励框架,以煽动暴力行为。

(四) 框架结合和框架精致化

框架结合和框架精致化完全是一个主观的过程,用于分析组织者如何将历史、传述经验、群体特定信仰和当代各种事件相联系,最终提供一套令人信服的理论和依据。宗教和运动的特定意识形态在此过程中发挥作用。与此同时,更广泛的伊斯兰信仰和更具体的群体特定信念被吸收,并与其他相关因素相结合。因此,理解现代萨拉菲主义对“忠诚与抗拒”原则的政治化诠释,需要考察萨拉菲主义者如何通过框架结合和精致化来构建话语架构。

圣战萨拉菲派将伊斯兰教受到的威胁从宗教和政治领域扩展到了军事和国际政治领域,并将其纳入犹太人—基督徒的阴谋框架中。他们强调指出,在巴勒斯坦、阿富汗、车臣、克什米尔等国家和地区,穆斯林遭受安全威胁的情况真实存在。萨拉菲派认为,以色列是美国为征服伊斯兰世界而建立的国家,这意味着作为美国盟友的沙特与美国的关系不仅是非法的,而且腐蚀纯粹的伊斯兰政治,间接支持以色列对巴勒斯坦人的占领。(60)Joas Wagemakers, “Framing the ‘Threat to Islam’: Al-Wala’ Wa al-Bara’ in Salafi Discourse,” p. 12.通过这样的逻辑构建,可以通过强调“异教徒”的邪恶用意引发穆斯林群体的共鸣。圣战萨拉菲派便可在此基础上利用“忠诚与抗拒”原则鼓动“真正的信士”抵抗“异教徒”的侵略。

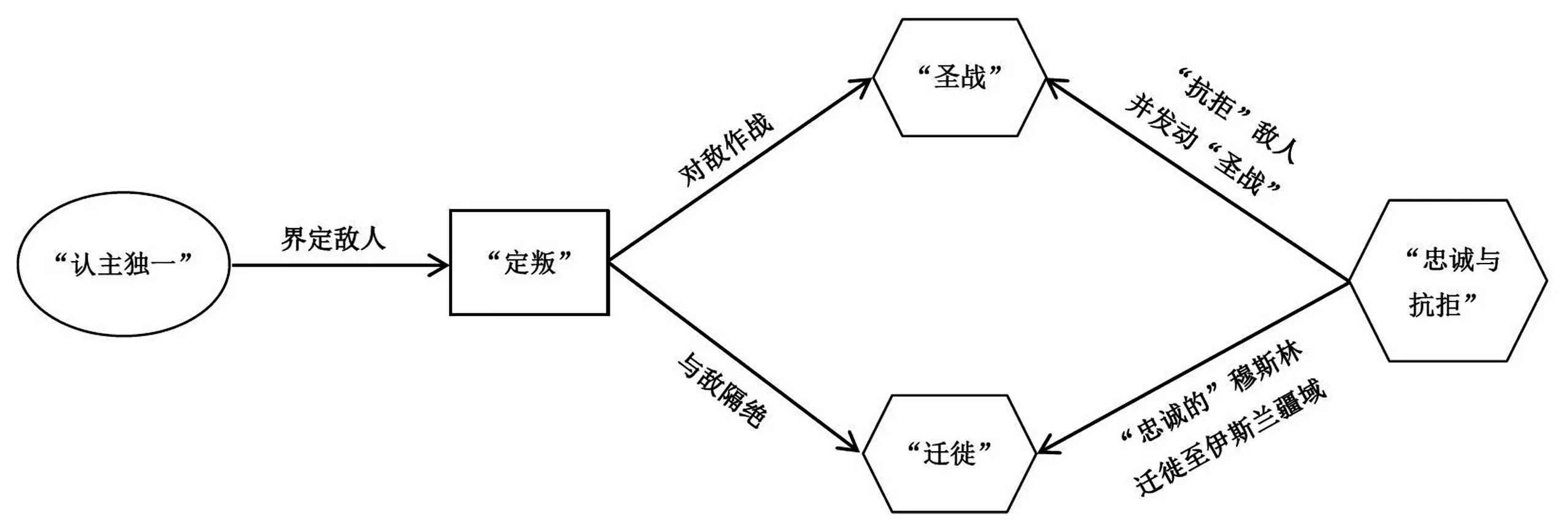

综上所述,圣战萨拉菲主义对“忠诚与抗拒”政治化诠释的逻辑框架主要体现在以下几个方面。首先,强调穆斯林对非伊斯兰事物“错误的忠诚”玷污了“认主独一”的信仰,导致穆斯林偏离正信。其次,试图运用“抗拒”观念来清除穆斯林回归正信的障碍,实践真正的“认主独一”。最后,以“认主独一”“定叛”“圣战”“迁徙”和“忠诚与抗拒”等宗教概念为抓手,动员穆斯林回归正信,对“悖信者”和不信道者发动“圣战”。在前述五个概念中,“认主独一”是总纲领,据此可进行“定叛”,后三者都是“定叛”的后续行动和解决方案,即界定敌人,并对敌作战。其中,“定叛”与“圣战”、敌我观与“迁徙”、敌我观与“圣战”形成了三组因果关系,共同构成了圣战萨拉菲派的政治和暴力行动逻辑(如下图所示)。

圣战萨拉菲派政治和暴力的行动逻辑图

四、 结论

如今,越来越多的穆斯林作为社会中的少数群体生活在世界各国,正确阐释和理解“忠诚与抗拒”观念,对于生活在世界各国和地区的穆斯林能否与非穆斯林共生共荣至关重要。萨拉菲主义对“忠诚与抗拒”的解释旨在离间穆斯林群体内部的关系和挑起穆斯林与非穆斯林的矛盾,逐渐成为伊斯兰极端主义的核心概念之一。因此,必须正确阐释“忠诚与抗拒”观念的宗教内涵,揭批萨拉菲派对其进行的歪曲解释,解构其意识形态和话语体系,才能有的放矢地去极端化。

萨拉菲派通过框架化过程,对“忠诚与抗拒”原则进行了错误的政治化诠释,用诊断式框架化明确斗争目标,用预后式框架化提出解决问题的方案,用激励式框架化提供暴力行动的理据,并以框架化理论话语为基础,完成其暴力逻辑的构建。其中的谬误主要体现在以下几个方面。

第一,曲解经文本意,刻意篡改教义。萨拉菲派仅关注《古兰经》和“圣训”的字面含义,断章取义地阐释经训,无视经文降示的历史背景和获得穆斯林广泛认同的经文注解,将“忠诚与抗拒”等普通宗教观念上升为宗教义务,将“圣战”等有条件行为转换为无条件行为,将作为集体义务的“防御性圣战”转化为作为个人义务的“进攻性圣战”,偏离了伊斯兰教主流教义和主流价值观。

第二,无视穆斯林与非穆斯林关系的历史和现实。萨拉菲派用非黑即白、非友即敌的二分法,通过认同政治强化身份边界,主观制造敌我观念,体现出其显著的反体系和极端主义色彩。这种诠释既违背穆斯林与非穆斯林关系的历史以及伊斯兰世界多宗教共存的现实,也违背穆斯林作为少数群体在许多国家正常生活的现实。萨拉菲派无视历史事件的特定背景,将其转换为超越时空的效仿对象,通过诉诸“伪传统”来构建自身理论体系的合法性。沙特学者阿里·本·阿卜杜·阿齐兹·沙卜勒(Ali Bin Abdul al-Aziz al-Shabl)在一篇题为《“忠诚与抗拒”的误用》的文章中指出,“滥用‘忠诚与抗拒’煽动对非穆斯林的敌意,违背伊斯兰教教义,这不是穆斯林的做法。”(61)Mohamed Bin Ali, The Roots of Understanding the Salafi Doctrine of Al-Wala’ wal Bara’ Religious Extremism, pp. 264-265.美国伊斯兰教研究学者穆扎米勒·萨迪基(Muzammil Siddiqi)认为,“《古兰经》并未规定穆斯林不能与非穆斯林交友,也未禁止穆斯林对非穆斯林表示友好。”(62)Ibid., p. 263.

第三,对宗教概念的激进化和政治化改造。萨拉菲派对“忠诚与抗拒”进行激进化的诠释和改造,将原本促进团结、加强信仰的观念误读为“定叛”的标准,引起了穆斯林社会内部分裂。美国伊斯兰学者哈姆扎·优素福(Hamzah Yusuf)指出:“穆斯林对‘忠诚与抗拒’的理解必须改变。在一些地方,人们被教导忠诚非伊斯兰的事物会使信仰无效,沦为‘悖信者’。即使在宗教话语中如此,在政治和社会事务中却不然。”(63)Ibid., p. 264.萨拉菲派还将政治、经济因素导致的冲突偷换为文明和宗教冲突,将原本宗教范畴的问题与现实政治混为一谈,从而将宗教问题政治化。该派对“忠诚与抗拒”的诠释受到社会环境、政治形势和国际关系等外部因素的影响,而非基于《古兰经》和“圣训”传统。

第四,“忠诚与抗拒”的观念经历了从社会关系准则到宗教概念,再到政治动员工具的演变。从前伊斯兰时期至伊斯兰初创时期,“忠诚与抗拒”作为社会关系的准则,其含义并未发生重大变化。古典萨拉菲派将其作为与宗教异端作斗争和维护宗教纯洁性的工具。现代萨拉菲派利用“忠诚与抗拒”原则渲染伊斯兰教腹背受敌的状况,通过构建围绕“忠诚与抗拒”原则的话语体系以期与穆斯林群体中普遍存在的受害者心理产生共鸣。从框架理论视角来看,现代萨拉菲主义者将唤起高度共鸣的问题纳入话语结构中,通过将意识形态与能够唤起目标受众的强烈共鸣的问题联系起来,扩大意识形态吸引力,并以此动员穆斯林大众,具有极大的危害性,不仅为宗教极端主义提供了意识形态来源,而且极大地增强了去极端化的难度。这应该引起伊斯兰教界和穆斯林民众的警惕。

- 阿拉伯世界研究的其它文章

- 萨勒曼执政以来沙特的外交转型:志向、政策与手段*