仪式社会中超多元文化现象与空间设计的关系

摘要:文章对后工业与信息社会交融背景下所产生的超多元文化现象与空间设计之关系进行论述。现代社会因数据信息科技产生文化重塑,而城市空间对该文化模式转型的承载力有限。文章对空间相关设计机制存在工业化空间意识形态的僵化现象提出质疑,认为通过仪式概念重新解读空间可缓解设计策略中对空间僵化的意识形态,从而拟解决空间设计面临超多元文化冲击的挑战。最后,文章提出仪式文化中的道具可以成为空间设计新的重要元素。

关键词:空间设计设计理论文化仪式超多元文化文化现象

一、引言:信息与科技对社会模式的重塑

(一)社会模式演变

近两百年中,社会性质的解读总以资本角度出发,采摘、农耕与工业生产都被统一为以生产为语境的社会模式,以人类对超越生存的唯乐本能为线索,塑造了对整体社会与空间形态关系的认知。因此,曾经的科学技术进步立足于人对生产的需求1,然而如今的科学技术与信息数据本身正在追赶,甚至取代资本与劳动力,成为描述社会的基本方式。信息化与数据化为社会活动提供了新鲜血液,虽然人的生活仍依托于生产,但与工业革命对社会生活的影响特征不同,信息化所带来的是人之具体行为、活动方式、逻辑组织的根本性变革。在这个过程中,设计行为与社会发展的关系越发紧密,无论是在逐渐界面化的公共空间中,还是人们平凡的每日生活中,设计正在文化仪式(cultura rite)逐步兴起的过程中“复兴”。

在信息数据与后工业化共同作用下,社会空间逐渐被界面化,无论是手中的电子产品、智能汽车车的控制界面、电梯间中的电子广告屏幕,这些信息界面正在填充人的闲暇时间,并将海量信息汇总通过界面传递给用户,这种信息传递方式的改变使人的感知习惯愈发趋于界面化。然而,人們所处的真实空间却逐渐向更多维化空间形式演进,除了最被普遍感知的三维环境外,通过互联网信息与大数据形成的附着于物理空间之上的文化空间逐渐成型。这种多维抽象空间现象不仅出现在现代,早在工业社会时便已有所表征,即拉斐伏尔[1]提出的绝对空间与抽象空间之概念。附着于物理空间的一系列人流活动受社会生产机制的影响,赋予了三维空间实体另一属性,拉斐伏尔通过批判资本主义彻底操控人们的全部生活,提出经济资本对休闲空间侵略的普遍现象,他举例了周末电影休闲活动消费实际上是资本使人不间断生产野心的具体投射。电影院空间在这样的社会模式之下拥有了多维空间属性,资本通过该空间功能侵占人们的休息时间将人转化成为纯粹的劳动力。同理,在信息数据构建的社会模式下,电影院空间极有可能又将被赋予其他维度含义,与此同时资本空间依旧被留存,并伴随时间推移产生了空间属性叠加。类似于电影院的其他功能性空间也将受到社会模式演变的影响,通过资本、技术、数据、文化活动的不断迭代,从而形成超多元空间文化。信息化为空间的重塑提供了前所未有的超高速度与复杂度,在这一背景下,空间设计也将遇到前所未有的挑战2。在信息社会背景下,类似于电影院消费产生娱乐假象的空间再生产(reproduction)将被附加以信息技术的力量,本文将在这种环境中产生的一系列活动、交流暂时称为“技术再生产”(reproductionof technology)。然而,技术的再生产速度远超过空间的再生产速度,文化的快速累积来自其中的行为与交流模式,这巩固了“房屋(building)反应并影响了社会关系”[2]的说法。

(二)不公正空间与设计

人、空间与交流共同组织成为社会空间,三者交互会产生不同的设计要素。首先,在较为宏观的空间设计层面上,例如公共空间设计所造成的人与人的物理距离将直接影响人的感受,从而塑造不同的社会关系[3];或是空间装饰产生的符号与象征意义对人在该空间内社会关系的清晰化现象[4];亦或是因为对话或是视线交流所产生的空间安全感[5],都从不同视角解读了设计在三者交互过程中起到的重要作用。其次,在微观层面上,人每日活动的相关设计与社会空间也具备强关联性,它们体现在一些社会、文化、传统的规则上,也体现在个人信条、语言与生活方式中。例如一些用餐场所对着装的要求,或是婚丧嫁娶中的传统礼仪3。那么在信息数据塑造的超多元文化模式下,设计所承担的角色将发生什么变化?曾经结果导向的设计实践是否将发生变化?如果建筑物质环境的更新速度是相对缓慢的,那么微观层面的、小尺度的设计所扮演的角色将更加重要,它们“新陈代谢”速度更快,更具备文化适应性。例如,更快进入人们视野的数字媒体广告属于微观层面设计,因为它可以在低成本的前提下为资本发展提供最直接的帮助,而稍大尺度的电梯空间或电梯服务设计是否合理,却难以在短时间内适应文化冲击下生活方式快速变更的需求4。此外,人与人的交流被电子信息技术颠覆,从需求角度而言,实体空间所需要承载的交流功能被削弱,而实体空间作为信息输出的功能远远超越了信息接收功能。随处可见的电子广告牌,它们在空间中往往占据最优视觉可达位置。在资本与电子信息技术共同作用下,信息接收变得极不公平。在有限的信息获取时间内,在必须前往和停留的空间内,大量获得资本支持的的信息在影响人们在日常生活决策时将有更大的影响力,这便是资本与信息科技相结合所造成了新一轮空间不公正现象,而也是空间设计所需要面临的挑战。曾经公共空间潜在的社会分化更多体现在建筑装饰或街道家具,而现代的不公正现象渗透进人们几乎每分每秒的生活间隙中。例如人们手中所持的智能手机或是星巴克的咖啡杯,或是那些手机中所传递出的信息,从非物质层面对人群进行着秘密分化,设计在其中已经不再仅是满足需求的产品,而是社会生产过程本身。

第二,除了设计在社会发展基础层面的角色发生变化外,快速形成的新文化圈也造成了设计学的内部“裂变”,曾经以使用者需求为统一依据的设计实践与设计方法论逐渐被分离。除满足人们眼下的需求外,设计应作为调整物理空间与文化空间之不平衡关系的重要工具,提供具备前瞻性与预见性的生活方式与社会机制。20世纪时对于产品、消费与媒体共同产生的“凝视”[6]在当代信息技术的推动下继续发展,逐渐形成和固化活方式、文化圈及网络数据等抽象机制划分的新社会阶层,代替了曾以资本为依据划分的社会阶级。新社会阶层的表现形式更为隐性,不同于曾经通过房屋建筑样式、汽车款式或着装风格可被清晰察觉。而是隐藏在逐渐平衡的设计与审美之下,以更为隐秘的形式不断积累。在这一社会阶层原形变化的背景下,设计实践与设计理论的重合正逐渐缩小,其所重合的部分应该更多受学界与社会的重视。因此,当代设计学的主要矛盾体现在设计实践如何满足、附和、遵循科学体系制定的设计策略,而这样的理论与实践在空间设计中的体现将尤为明显。

二、空间设计与社会文化超多元化

超多元文化现象是指目前网络信息与数据塑造的社会文化圈的爆炸式增长现象,在文化圈细化与精致化的同时,也出现了文化圈重叠现象,文化活动变革主要源于交通、交流方式的颠覆性变化。以古代佛教的传播与现代潮流文化传递方式对比为为例,南北朝时期,佛教在天竺兴起后,在流传到中亚的过程中受到沿途地域政治、经济、文化、语言等影响,形成了各种与发源地有所不同的佛教文化。其中,主要原因便是交通方式的限制,步行延长了宗教文化传播的时间与路途,造成宗教文化的传播往往虽具有相同根源,却在各地有不同文化解读的现象。而当代以网络媒体所传播的文化与古代宗教文化传播方式截然不同,当代文化的传播更精准、更直接、更快速。例如网络用语等快文化的传播往往只需要几个小时,同时其传播也不具有任何物理距离。信息科技的发展影响文化传播,成功塑造了当下的社会文化超多元现象。

那么曾经“划分文化”的房屋建筑能否应对当代超多元文化现象?例如学校、图书馆、车站、餐厅等较为具体明确的功能空间是否能满足目前的超多元文化需求?超多元文化现象直接导致了具体生活方式与行为的变化,也影响了建筑空间连接的机制。目前的城市空间表现出了种种未能应对超多元文化发展的迹象,例如地铁交通枢纽空间秩序的混乱或是传统大型商场的萧条景象,侧面反映了单一建筑空间功能不再满足承载当代文化模式的情况。另一方面,如果未来10至20年的建筑空间都仅服务于超多元文化,而被统一设计、建设为满足复合文化的空间形式,这样的做法是否会导致同质性空间的大量出现?即,作为建筑师、景观设计师或其他与空间有关的设计师在面对超多元文化现实时,应如何进行设计策略判断与制定,顺应当下人们的文化需求或辩证对待超多元文化现象并通过空间设计对此进行一定程度的干涉?

(一)解决思路

1.仪式空间与空间解读:如果试图从现有的空间概念确立空间设计的机制显得有些力不从心。无论是权利结构下的空间理解,或是资本阶级与产品消费下的空间理解都不具备充分的物理空间因素,以进行设计策略与伦理的论述。笔者认为对于空间的理解,尤其是抽象文化与具象实体间关系的解读可以追溯历史:仪式的空间,不仅包括神学宗教系统下的各类场景,也包括了其他文化意识形态下形成的具有规律与法则的空间、人、道具组织起来的具象空间5。通过仪式或仪礼概念解读的空间中,较为恒定的空间因素相比具体的建筑环境或是其中用户,具有文化意义的“仪式道具”(rituaIinstrument)被保留地更为完整。如果不将那些具有史诗级意义的宗教建筑纳入讨论,而是针对更具有通俗意义的文化场景与空间进行讨论,道具的意义将更为显著。这些日常生活中的仪式道具包括了西方基督信徒家庭中的十字架,庆生场景中的蛋糕或寿桃,威尼斯狂欢游行中的面具等。需要注意的是,在不同视角下所认识的空间,决定了空间中研究对象的主次关系,同时也可以避免描述空间的语言所造成的人类认知误区。因此,超多元文化空间的设计目标不应仅都从传统大尺度空间概念入手,可以尝试首先确立更具有时代适应性的空间意识形态。对于空间的理解,不应停留在现有的尺度分级或是功能分级等工业化思想下,而需要塑造对于空间的整体性认知。例如对城市设计(规划)、建筑设计、室内设计到家居设计这样的线性尺度关系进行更加辩证的分析。房屋、建筑、环境、景观、空间等词汇之间的学术概念也应该加以明确,并建立空间类设计理论与其他学科间的学术关系,形成新视角。尝试建立、加强中观层面的空间设计机制,例如生活方式、生态系统、美学心理或民俗仪式等空间设计的观测角度。空间设计与其他学科的理论关系建设需要尽快展开。

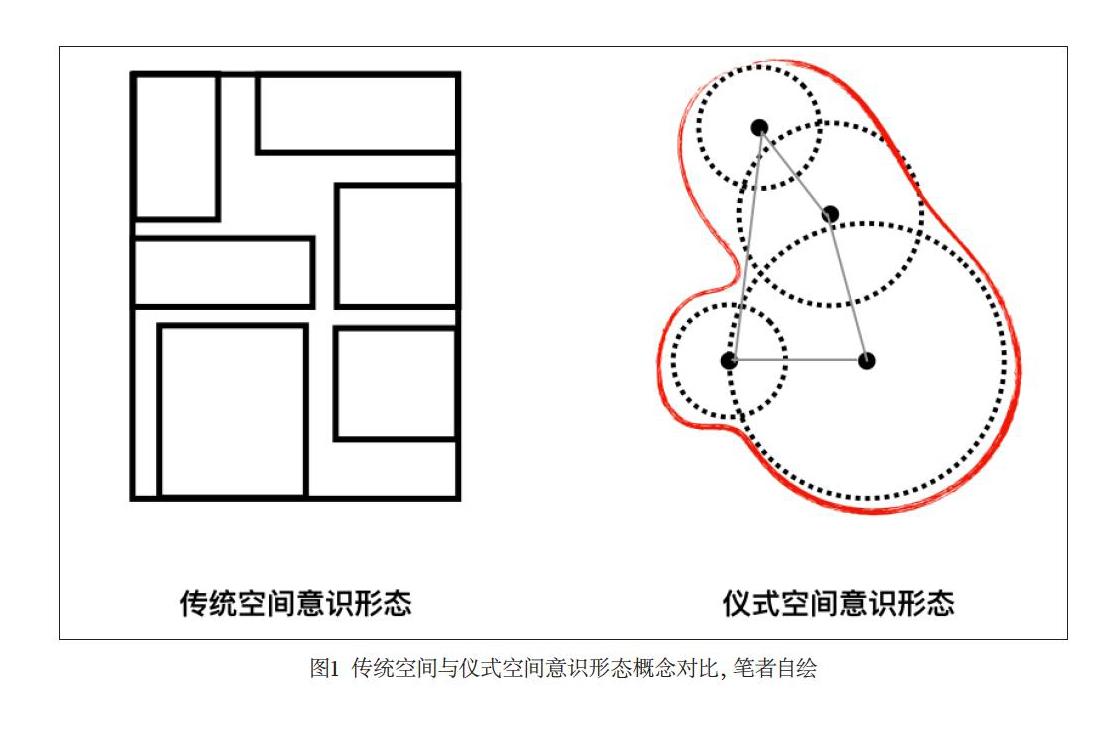

2.墙:在仪式空间视角下观测目前超多元文化现象及其空间载体的实际情况。首先,“墙”的文化阻隔功能逐渐弱化,而演变成为满足生存需求的建筑元素。曾经具有边界效应的建筑元素在这一特定构架的社会背景下都将被弱化,那些空间中的点状因素往往具备更强的空间形态塑造的能力。(如图1)传统建筑空间拥有更为明确清晰的形态组织逻辑,可以理解为通过墙划分空间的功能。人们的出行方式及时间可以被这种空间划分机制进行高效组织,是工业化意识形态下的空间组织,或生产型空间形态。在过往的社会背景下,人的一日出行更容易被预测,以生产/工作时间、地点进行整合与认知,这也可能提示了为什么大数据与信息革命的兴盛,生产型空间为大数据信息提供了生长的良好基础。但同时,它也可能僵化学者或是设计师对于空间认知,并且这种僵化认知受科技发展被进一步固化。本文提出,设计实践与理论研究一方面应顺应社会客观发展规律,另一方面也应该时刻保持对于僵化空间认知的辩证思维。笔者认为文化仪式视角下所进行的空间解读具备对现有僵化空间认知的辩证讨论能力,仪式空间意识形态所强调的是空间中出现的所有非生命有机体之间的非线形关系,它们不仅激发出了更多的生产/工作方式,同时,现有的工作模式之间也逐渐产生区别。

(二)“空间”设计

超多元文化空间的设计需要建筑与景观融合的设计策略,同时也需要充分结合社会学与哲学的知识系统,利用定量方法和大数据进行理性设计。本文暂将传统建筑设计与风景园林统称为空间设计,这里的空间指一系列社会景象与事件的物理世界投射。基于超多元文化的空间设计应自下而上,首先确立文化仪式的道具及其之间的关系,从而确立这些道具所形成的文化边界。以道具确立的文化边界具有时效性,边界的变化在一定程度上可以通过大数据的手段进行预测,因此,超多远文化背景下的设计实践应具备对文化模糊边界的基本认识。那么传统空间尺度关系也许将被打破,以尺度划分的学科专业有机会进行融合。尤其应在理論层面削弱近人尺度设计与大空间尺度设计之差异,以近人尺度设计缓解大尺度空间转型与超多文化累积速度不均衡问题。

第一,如果文化仪式空间的概念成立。首先,小尺度(近人尺度)设计成果可以通过更简单的方式、更低的成本进行升级和更换。它们作为人每日生活息息相关的空间要素,对于生活方式变化与文化更替的反应更加敏锐,使现有空间在相对短的时间内进行更新。因此,组成“空间”的设计重点可以由大尺度转向小尺度,以尽快应对目前超多元文化引发的实体空间需求转变。

第二,重点对文化仪式道具进行设计,以设计对文化边界的形成进行一定程度的预测与控制,使空间设计成为具备影响社会结构与模式构成的基础工具。仪式道具的设计与古代仪式中的道具相同,应具备自身的艺术价,艺术价值的界定暂时不在本文的讨论范围内,但却十分重要。文化仪式的道具艺术性将直接影响空间设计的普适性、前瞻性与创新性。如果以现有的资料对比本文所讨论的设计方法,家具可能最为接近文化仪式中的仪式道具,但文化仪式道具的种类远不止于此。空间设计除需对上述家具、电子屏或咖啡杯一类的仪式道具进行设计外,还应关注它们之间的排列与组织关系。人在这一系列文化空间要素之间的具体活动,是构成多元文化空间新边界的重要依据。人的具体动线与文化仪式道具,即小尺度设计结果的综合体现,应共同组成文化仪式空间,而人利用信息的快速传递所具备的多重文化身份在此运动中将发生迭代,多元文化空间具备实体化、可视化的潜能。这种空间实体与可视化的成果,可以作为对时空研究的重要数据。同时,对于小尺度空间产物的认知符合技术发展宏观背景,即物联网技术融入的信息社会整体发展态势。

最后,现有自下而上的空间设计虽然已开始被实施,但它其中的数据再收集能力却未能被纳入设计目标。例如placemaking 6(场所营造设计)或analytical design 7(分析型设计)都在一定程度呈现了文化仪式背景下的空间设计方法,但仍存在一些不足。场所营造设计虽然充分考虑了文化背景下的整体场景设计与小尺度空间设计激发的社会交流之重要性,但却未能提供一个较为完善的空间认识理论与实践的呼应关系,也未明确空间中除道路和室内家具外的其他文化仪式道具与整体空间的关系。分析型设计虽然充分考虑了空间形成的客观规律与空间文化积累对社会交流的重大影响,但却未能提供超多远文化现象空间的抽象形态或是具有针对性的设计策略。

结语

本文讨论了在社会模式转型下的空间设计发展,尤其在信息数据推动下的超多元文化社会形成时,现有空间无法承载超速发展的文化圈数量、精度与丰富度时,空间设计实践与理论的发展方向。现有的一系列城市空间节点的混乱现象,反映出城市空间的物质更新无法与文化蜕变后的生活方式同步,外卖摩托车、共享单车、行人、机动车共现的拥挤道路与交通站点,可以被看作是“叫外卖”成为重要生活方式后物质空间发展未能与之呼应的案例。社会模式变化与科技塑造的文化共同作用于空间意识形态的重新解读,通过建设“墙”来进行功能与文化划分的工业式空间理解思路受到挑战。

从传统仪式中的空间、人与道具关系中发现,道具在几乎所有的文化仪式中具有相对稳定的属性,在现代文化仪式中,道具也体现出其重要性,例如街头文化中的滑板或是白领手中的星巴克都具有比传统建筑元素更清晰的个人、群体文化阶层划分功能。因此,现代及未来的空间设计应注重对文化仪式道具本身及其间关系的研究、分析与设计。同时,设计也应关注仪式道具所创造具有模糊边界的文化空间,以及人流活动与其宏观、中观及微观的互动关系。

最后,空间设计策略本身应更具备对未来社会及文化发展的前瞻性,而非仅根据经验进行满足需求的设计实践。物质空间作为重要社会及城市的基本组件,也应承担重要的数据收集角色,因此将数据收集功能可被纳入空间的设计策略中。数据的收集也不仅限于目前例如车流量或目的地一类基于现有工业化空间组织方式而生成的数据,也应包括文化仪式中的道具及道具间人流活动关系之数据。

注释

1例如农业发展过程中重犁的发明

2曾经的社会模式与文化的变化较慢,与环境建设更新的频率较为一致。而信息社会的文化变形速度远超物理环境更新速度。

3例如礼记中所谈及的中国传统仪礼习俗,包含了在具体具体事件中对参与者着装、话语、行为等明确要求与规定。

4如点餐外卖造成的用餐高峰电梯拥堵等现象。

5姚妍华《另一种景观》,杭州:浙江科技出版社,拟出版,2021

6日本筑波大学渡由创立的激发公共空间活动的八项原则

7基于空间句法(Space Symax)分析方法的空间设计

参考文献

[1](法)Henri Lefebvre The Production of Space trans.by Donald Nicholson~Smith[M]Oxford: BlackwellPublishing. 1991: 229-292.

[2](英)Bill Hillier. Space is the Machine:AConfigurational Theory of Architecture. [M] Londou: Space Syntax,2007:10-39.

[3] Edwzud THall,The Hidden Dimension,[M] New York:Doubleday,1990: 113-125.

[4]Harvey,D,Chapter2 The political Economy of Public Space,m Low,S and Smith,N(eds),The Politics ofPublic Space. (p.200) [M] London: Routledge 2006: 17-33.

[5](美)Jane Jacobs .The Death and Life of Great American Cities[M] New York: Vintage Books Edittion,1992: 29-112

[6](法)居伊·德波.景觀社会[M]南京:南京大学出版社,2017: 3-27.