群化原则下异质性住区景观设计研究

陈岩 孙弋宸

摘要:研究住区景观在整体与局部的层面上顺应时代趋势的设计策略,突破传统住区景观中元素各自独立的结构模式,将其整合为住区景观综合体。以完形心理学家韦泰默视觉实验中提出的群化原则为理论基础,与设计学结合的交叉复杂性科学探索,分析我国住区景观的设计现状,结合景观元素自身的异质性,探究构建整体且多元的住区景观方法。总结出我国住区景观设计在整体与局部关系处理方式上的优缺点对住区发展的影响。通过对住区景观系统内整体与局部的整合,建立元素间的构架,为我国住区景观设计实践提供参考性意见以及为设计理论发展提供基础研究模式。

关键词:住区设计风景园林完形心理学群化原则异质性

中图分类号:TU986.2

文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2020)11-0108-03

引言

据统计截止2019年12底,我国人均住宅面积达到37.3平方米,同比1978年增加了30.6平方米,保守估计我国城市住宅建筑面积将于2020年底达到120亿平方米,住宅区已经成为中国城市中最为主要的建筑群形式。城市居民对居住环境的要求,由“数量”转为对“质量”的需求,这种转变对我国已经固化的住区景观设计模式提出了挑战。住区景观的发展趋势必然是更加多元化、结构化与人性化,更加重视人作为空间要素与景观系统的交互。单一指导思想下的居住区景观设计无法满足现代设计这一复杂学科的多专业交叉的要求,全面且深入的研究景观发展趋势下可行的设计方式是我国居住区景观设计迫切需要解决的问题。本文基于完形心理学家韦泰默所提出的群化原则,对异质性居住区景观进行整合,提出具备实际价值的设计方式,为居住区景观设计的整体性与多元化的建设提供一定助力。

一、我国居住区景观设计存在的问题

(一)理论相较于实践需求过度滞后。我国地产业发展初期,景观设计是作为居住区的附属而存在,仅为了满足绿化与装饰等表层需求。设计重点更为倾向于景观个体的结构形式,仅限于进行单一层面的理论研究,缺乏认识空间、设计方法与评价系统构成的完整理论体系,与验证理论体系可行性的实践基础。居住区景观是一类“复杂大型系统”的风景园林设计,如何将传统的单向线性设计思维,通过心理学、语言学、城市规划、建筑学等学科的交叉,形成完整多元设计,充分发挥景观异质性,将元素整合是现今住区景观设计所面临的主要问题。

(二)对住区景观功能定位上的错误。

1.景观即装饰。将住区景观实用主义的定义,片面地视为其全部的功能。对物质结构上的过度重视,忽略了住区景观的社会功能。认为住区景观是对居住区建筑设计的填补,是孤立于住区整体的边缘空间。完整的住区景观系统,应该是由内部元素联系成的具有审美价值的空间体,任何元素或部分都應该视为住区景观整体的一个局部来认识。

2.景观即艺术。景观设计作为一门实用设计科学,应该与雕塑,绘画等学科区分开来。住区景观以牺牲真实体验为代价,换取最大的视觉感受,集中体现于本世纪初的住区建设中大量超尺度的空间与欧式景观的滥用。对住区景观错误的认识,导致形式主义下重表现轻功能的设计现象,表现为景观局部作为艺术品相互独立,元素间割裂感严重,无法为景观整体服务。

3.景观即万能。因资本以利益为导向,赋予住区景观这类标志性空间许多商业价值。过度赋能导致社会认为住区景观可以解决住区系统内部例如创造优美环境、提高居民素质与建设文明住区等全部问题。实质上住区景观整体隶属于居住区空间,景观局部元素反作用于住区整体,是环境在精神生活和物质层面上的表现,不是脱离整体与内部“万能良药”式的设计体。

(三)现有住区景观评价系统的局限。中国当代住区景观评价系统以西方现代主义思想为基础。在静止的时空观下,将物质与形式作为评判标准。为景观系统划分清晰的界限,这种景观分析方式,看似理性且客观,但却分裂了住区景观的连续性与异质性的联系,忽略了对整体性与多元性的审视。否认人作为住区景观主体对系统的主观认识,对元素与局部按照其特征进行分类整合的能动性,最终体现为住区景观评价结果与实际表现不符。正确认识与分析景观才能为其正向发展提供指导意见。

二、群化原则理论概述

(一)完形心理学概述。完形心理学原指事物的形状或结构及物质实体根据视觉特征区分出的部分与局部,其普遍被解释为两种含义:1.事物形式上的特点;2.事物视觉层面上的整体特征,简称为完形释义。人在通过视觉感知事物的过程中,会在潜意识中认为事物结构具备整体性与完整性自然属性,当事物的实际表现与意识中的形象产生矛盾时,人会产生弥补事物自身缺失的心理活动,活动在精神层面作用于物质实体,从而使事物在主观认知中具备其物质层面所不具有的完形性。

(二)韦泰默根据视觉实验所提出的群化原则。完形心理学代表人物韦泰默于1912年发表的《关于运动知觉的实验研究》为完形心理学拓展了更为深层次的理论意义。研究侧重于从心理学的角度解释事物内部局部间关联的构成以及局部构成整体的形式。一切事物,其本质都是元素关联的作用结果,局部间的关联相互作用产生的结果整合而成事物的整体,因此事物也具备这种结构。韦泰默认为,事物整体是由多局部共同构成的,而局部相互之间存在主观层面的关联,这种联系通常以形式与意义进行串连。视觉实验中,人会从完形心理与简化原理出发,将元素间的联系理解为最为朴素的形式,这导致局部间所具备的关联与分离,在事物系统的整体中会出现一定程度的淡化与消失。这在设计层面对事物主体部分与非主体部分的区分引导功能提出要求。主体部分,指在整体内与其他局部分离的子系统;而非主体部分是仅仅与某一元素相分离,但与整个系统密切联系的部分。元素间的关系取决于整体的结构,按照相似性与异质性进行分类与整合,形成最终的事物整体。局部的特点通常对其之间的组合起决定性作用,例如:大小相似、造型相近、距离与方向相同等。就系统内部而言,群化原则作用于空间序列的多元化构成,也可以解释对整体动态调整产生影响的完形心理学与平衡理论等。

(三)完形心理学在设计学中的应用。1945年鲁夫·奥恩海姆在《艺术与视觉一书》中首次将完形心理学引入艺术领域。随着完形心理学的延伸与拓展,拉斯姆森通过《作为经验的建筑》使完形心理学全面、系统地应用在建筑设计中,芦原义信则将这种理论作为外部空间环境的指导思想,为风景园林设计提供了极具参考价值的实践经验,随着两种交叉学科的发展,群化原则被拓展与分类为景观设计中的整体性原则与异质性原则,为景观设计的正向发展提供了理论基础。

三、住区景观元素群化分析

住区景观通过材质、造型、色彩等要素构建景观子系统,这些要素的特点形成了景观的异质性,异质性代表住区景观的多元性与趣味性。群化原则指要素的整合,局部的统一能使系统具有整体性,而过度同质则略显呆板;局部的异质性使整体更加多元,而缺乏秩序则产生杂乱。因此好的住区景观应该达到整体性与异质性之间的动态平衡,这正是群化原则的应用意义。

景观系统中局部或元素具备多样的异质性,这是元素间区别所在。异质性也具备辩证特点,不同元素特征同样具备同质性。群化并非物质意义上的部分之合,而是寻求整体大于局部的过程。即利用完形心理学,构建视觉上的组群,形成局部间的联系。对元素进行相似性分析,通过元素共同点进行群化,上升为子系统的异质性。

完形心理学证明:人会关联看似独立的观察对象。异质性中“质”的定义是泛指事物的性质、结构、质感等特征,将不同特征的元素整合,用统一的异质性代替原有特点。具备相似质的事物,人在主观意识中会将其视为整体。在住区景观设计中表现为,将特点不同的元素组织为一个全新的景观系统,使景观展现另一种设计语义,具备新的感知效果与设计意义。群化必须发掘并联系景观元素异质性的相似点,其分为以下几点:

(一)住区景观元素群化原则-空间距离

1.接近原则:距离接近的元素,自然构成景观组织,其位置的异质性又与其他子系统产生空间上的隔离。观察者对空间相互接近的元素,会产生主观上的组织性,在完形心理学的影响下产生局部空间的整体感。因此,住区景观中元素间的距离适配性,会影响异质元素在感知层面的整体性。

2.连续原则:元素彼此无限趋近,接近性转变为连续性。连续的部分,更易产生群化效应。例如两条相交的景观步道,仍视为一条步道,而不是四个相互独立的元素;步道与绿带产生交叉,仍然保持着自身的连续性,而不会被切割为新的元素。当元素连续时,即使被其他元素干扰,仍会被人根据其不间断的异质性整合为统一整体。

(二)住区景观元素群化原则一表现形式

1.相似原则:形式类似的元素,天然具备群体属性。表现上的异质性例如造型、色彩、材料、尺度等。元素或局部相互之间形式异质性一定的程度相似,就会产生彼此间的关联,形成一个景观整体。例如:将装置的材质改为场地中绿化的植物,形成质感与材料上的统一,达到景观视觉层面上的协调与整合。

2.封闭原则:当元素间的界限模糊或轮廓缺失时,观察者会将事物自动理解为界限清晰轮廓完整的形式,主观形成一个整体。因此,人在感知所熟悉的事物,且其表现形式具备相对完整的结构时,会受理解与记忆的影响,产生更加整体的认识。

3.简单原则:人类的感知系统会倾向于理解简单事物,在观察事物时,会因为对单纯形式的追求,从而忽视对象客观上的不完整或者其另一种复杂结构。因此元素也应该形式简单,结构完整。简单原则下的景观元素往往具备简洁、高效、稳定、协调、概括等特点。例如座椅若以菱形为基础造型,经过切割、变形、组合,其感知体现仍然是具备空间感的菱形。

(三)住区景观元素群化原则-功能含义

1.含义原则:景观局部具备相近的含义,功能上的传递性、发展方向的一致性,都可以通過群化,构成相互的共通。事物内涵上的联系,使观察者产生发散性联想,语义理解由浅显转变为深刻,形象感知由抽象转变为具象。含义群化较形式群化更为深层次,侧重于表现事物的本质,深刻反映设计的内涵,反作用于观察者的心理,引起情感的共鸣。充分发挥景观设计中人的主体地位,以此为基础进行分析与整理,进行准确的信息传递。景观元素的形与意不严格意义上的一一对应,而这种辩证关系提供了两种相对的含义群化思路:相似意同构与相悖意同构。

2.形意原则:形意群化为含义群化概念的延展,使表现与内涵达成统一。形式相似作为含义相似的表现手段,为认知事物本质提供了由视觉到心理的递进层级。两者共同构成了元素与局部形意上的整体性。

住区景观的群化不仅要追求形式美感与内涵引导,还要体现其“重整性”:解决元素之间矛盾,从元素物质现实出发,通过对局部的处理,追求更高层次的合理性与艺术感,故其是现实主义的,又是超脱现实的设计。景观局部的表现,与观察者经验中的事物产生了出入,主客观形象的对比使观察者更易于发现元素特点,增强局部的可理解性。群化是一种创造性的思维,将元素的异质性作为媒介,将原本相互独立的物质要素整合起来,创造多元且整体的设计系统。这种主客观统一的整合方式,赋予了景观系统整体规律与组织秩序的变化,这种变化使得住区景观具备了复杂性,也是其统一性的延展与转折。

四、住区景观空间群化分析

住区景观元素的结构关系与组织秩序构成住区景观空间结构,其在景观的形式与风格的生成中起到基础作用。因此空间结构的群化也是住区景观系统整合的基础,意味着景观元素间的联系在整体性视角下形成了统一的秩序。景观意象作为空间秩序研究先驱凯文·林奇首先提出的概念,一改传统的几何研究方式,其中五要素的提出:标志、道路、节点、区域与边界,组成了结构化的环境空间,也成为了环境空间的评价标准。

诺伯格·舒尔茨在此基础上发展而提出空间的中心场所、方向路径和区域领域三要素。其提出地景与聚落两个范畴将景观空间分为自然与人造两种。“结构的相似性是地景与聚落中之间的基本重要关系”,自此,景观空间要素及组织秩序上的同构出现了完整体系的指导思想。

上述的方式往往适用于简单结构的景观空间,相较于这种分散的研究思路,以一种整体性的群化视角,从结构要素、组织秩序等角度入手分析景观空间的整合方式。

(一)住区景观空间群化-几何结构

基本几何空间结构是景观构建历史中最具代表性的形式。尽管今日的景观空间远远超出了简单几何结构所能解释的范畴,但其中大部分仍是由基本几何结构变化发展而来的,其中不乏基本几何结构的身影,由人所熟悉的几何结构所构成的景观空间,在主观完形心理学的作用下,跳脱出空间结构客观上的完整与否,形成了先验式的空间感受,保证了景观空间的整体性。

1.圆形结构:圆形因其结构的简单性与天然的视觉中心,拥有基本几何中极具代表性的整体性,因此在景观设计史中被广泛用作空间基本结构,同时由圆心向往延展的景观线,在形式上突出了视觉重心。因此在景观设计史中被广泛用作空间基本结构。

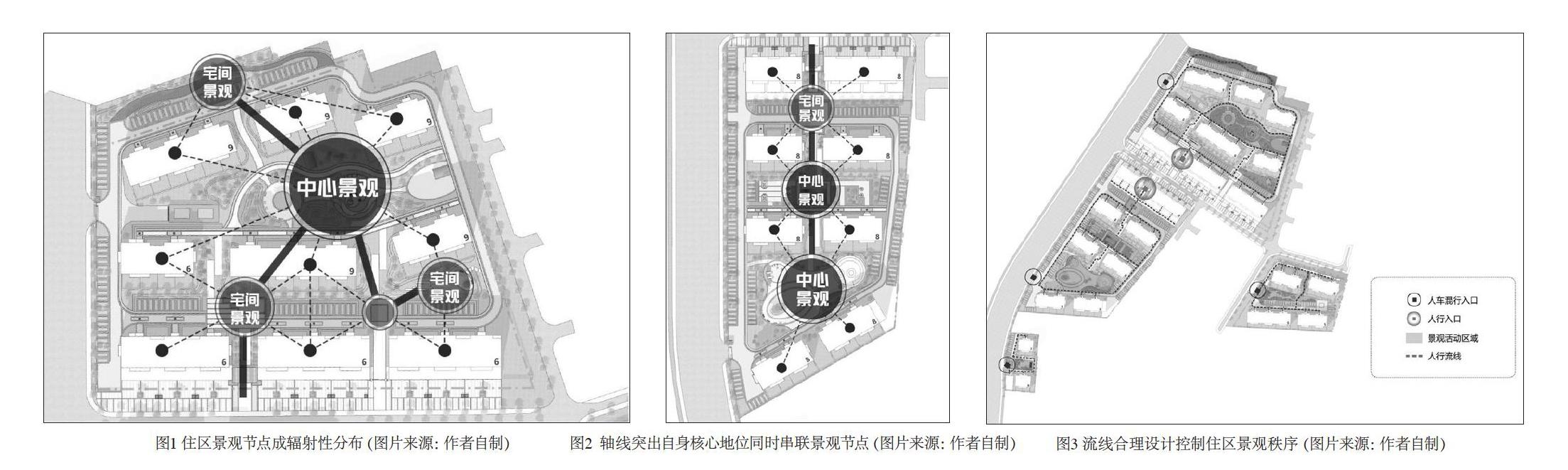

圆形结构在现代景观设计中转变为较为复杂的中心放射形结构,在保留原本结构中心及辐射线的基础上,弱化子系统空间边界,半封闭式的区域加强了与其他景观局部间的联系,又不会破坏其自身的完整性。(如图1)建筑构成半围合关系,景观设计呈放射结构,确保建筑物与景观的连续性。

2.交叉结构:相交的一组景观线性要素构成了交叉结构,其结构性上保留了圆形相交的两条辐射线,精简掉了其他轴线,因此继承了圆形交点的“中心”价值,更发展出了自身结构上明确方向性与对称性,组织上的秩序与简洁赋予了交叉结构更为显著的整体性。

而两条垂直景观线的相互作用将交叉结构的特点发挥至极致。从我国古典园林的“黄帝四面”理论、凡尔赛宫纵横两条运河轴线的恢弘尺度,到现代风车式布局的十字结构变形、垂直方向景观体量的延伸,都形成了地景与聚落的互相渗透,完成了人造景观乃至建筑与自然整体风格的统一。

3.方格结构:方形结构是十字形结构的进阶产物,是人类建造活动的基础结构形式。方形的形心即为结构中心,由两套以此为核心的十字结构组合而成。方形分为多种划分形式,其中使用最广泛的是网格式划分,横纵两组距离相等的垂直线将平面划分为数个方形,构成以方形为边界的笛卡尔坐标系。

而方格结构作为人类抽象的产物,其先验性决定了结构的整体,因此其一度被认识是建立秩序用时最短成本最低的空间结构,但也因其与自然的对立性广受非议。

(二)住区景观空间群化-结构要素

结构要素策略指景观空间中要素或者局部组合的形式。主要的结构要素分为空间律动性、形式的平衡与紧张性等,其中影响最为显著的因素即比例与尺度,两者不仅是景观视觉效果的影响因子,亦是形成空间整体连续性的关键。

1.比例,即要素的尺寸、数量之间的关系。适宜的比例可以使景观从视觉与空间上达成协调。由过去基于数字法则的平面黄金比例,发展到芦原信义总结而出的空间比例:元素高度与间距比例越高空间的紧迫感越小。比例的近似,形成了统一的空间氛围,构建了连续的空间体验。

2.尺度,即部分之间尺寸的比值。强调人作为主体的尺寸和其他要素之间比值与情感效应。人常以自身为衡量度与环境进行比较,借此来判断空间的大小,因此产生了“人性”与“非人性”两种尺度。人性尺度协调的比例带来了清晰、宜人的空间感受,包括友好、宜居、舒适等主观情感,形成了人与景观的感情共鸣。而非人性尺度极端的比例能形成特定的空间效果,例如恢弘与壮观等。由此可见,空间尺度的合理赋予景观视觉感受的整体性。

(三)住区景观空间群化-组织秩序

景观元素间形成的人类理性思维基础上的整体联系、形式与逻辑统称为组织秩序,其包括:

1.中心:景观空间的中心形式或场所称为中心,即中心形式或群組较所处环境更为突出,具有形式上的标志性,定位空间整体风格走向;精神层面的主体空间,体现空间文化与社会意义上的内涵。中心依存的基础是与周遭异质性的对比,此类对比是物质上的也是空间上的。物质上垂直的造型与水平地面产生对比,例如以古树为中心的住区广场设计;空间上地形的凹陷或者被实体包围的区域,例如常见的以水景为中心的住区门户景观设计。中心是空间的定位与定向要素,具有景观设计中“母题”的现实意义,作为点状的参照物,观察者仅通过在中心外围的体验就能理解其代表的恒定方向。虽中心与环境存在异质性差异,但母题限定了设计方向,统一的风格走向形成了整体性,形成了异质性整体性共存的景观空间。

2.轴线:轴线相较于中心的点状标志物,是一种核心式的带状组织结构。以在轴线两端设置重要节点或为轴线划分明确的边界这两种方式来强调其核心地位。轴线往往伴随大尺度的恢弘空间氛围同时出现在皇家园林设计中,而这种非人性化的设计不适宜住区景观设计,因此发展出一种隐藏在空间几何结构中的组织形式,例如住区景观中椭圆形的大量应用,其几何意义上的长短轴起到两条轴线的作用。而轴线作为空间基准,控制着景观的结构,而空间内多系统轴线的交叉复合,为住区景观整个起到关键性作用。如图2,根据建筑的布局肌理,构造轴线景观,并在两端设置景观节点,既突出轴线核心地位,又起到串联局部形成系统景观空间的作用。

3.流线:流线是空间内满足人通行需求的线性景观。包括廊道、栈道与当今较为热门的健康步道等形式。与中心和轴线不同,流线无法单独存在,多路径的交叠,形成了复杂的道路系统。流线因其自身的连接功能,具备自然的连续属性,同时也是局部之间整体性的体现。流线还意味着人行轨迹,作为聚落景观直接关系到人对空间序列的体验,合理的路径设计,有序整合各景观节点,有助于空间秩序的形成,如图3,达到预期完整的空间效果。

空间分析方式并非对元素群化原则的否定,随着住区的高速发展,传统的空间组织形式或被取代,但协调、和谐仍是当今社会的主流审美取向。未来一段时间,从空间出发的整合方式仍是主流的设计方法。短期内住区景观设计所面临的问题不会超出传统设计的解释范畴。因此,本文仍以空间重整为重点进行阐述。

结语

现代住区景观设计中,普遍忽视系统局部间的联系,没有充分利用元素的异质性,导致住区景观缺乏其应有的整体性与多元性。受“人本主义”思想的影响,住区景观发展方向由传统对形式美感的追求转向以人为主体的心里场塑造,强调人作为观察者的主观感受。这使群化原则的研究转化为住区景观设计的应用更具现实价值。综上所述,住区景观设计中,不应该仅仅聚焦于单个要素的异质性,应该以群化原则的视角,整体宏观地对景观系统进行审视与研究,才能将局部元素的本质有机聚合为住区景观整体。

基金项目:辽宁省自然科学基金项目(2019-ZD-0135):辽宁省博士科研启动基金项目(20170520110)。

参考文獻

[1](美)库尔特·考夫卡.李维译.格式塔心理学原理[M].北京:北京大学出版社2010: 269-421.

[2]扬清元.浅析完形心理学群化原则在设计中的应用[J].设计.2017.238(8):112-113.

[3]张家希,张晓燕.基于自然教育的居住区儿童活动空间景观设计研究[J].设计.2020.280(14):140-142.

[4]Been,V.Elleu, IG.Gedal.M. Preserving history or restricting development? The heteroeeneous effects of historic districtson local housing markets in New York City[J]. JOURNAL OF URBAN ECONOMICS.2016.92(10):16-30.

[5]Tashakkor,S.Chamani A.Nadoushan,MA. Acoustics in urban parks: Does the structure of narrow urban parksmatterin designing a calmer urban landscape [J].FRONTIERS OF EARTH SCJENCE.2020.407(10):47-64.

[6] Hoyle. HHmmough,J.Jorgensen.A All about the 'wow factor? The rafionships between aeshetics,restorativeeffect and perceived biodiversity in designed urban planting[J]. LANDSCAPE AND URBAN PLANNING.2017.163(7):109-123.