新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情期间不同暴露风险人群心理现况及社会支持的调查研究

王凌颖,王凤英,段丽娟,包 芸,成 洋,侯尚妍,陈忠兰,蒋 艳

(1.四川大学华西医院 心血管疾病综合病房/华西护理学院,四川 成都 610041;2.高新区芳草社区卫生服务中心,四川 成都 610041;3.四川大学华西医院 神经综合科病房,四川 成都 610041;4.四川大学华西医院 护理部,四川 成都 610041)

自2019年底我国武汉市发现新型冠状病毒肺炎(COVID-19)成为国际关注的突发公共卫生事件[1]。飞沫、接触传播为COVID-19的主要感染途径,人群普遍易感,重症病例比例较高[2-3]。随着疫情的蔓延,我国其它地区及境外也相继发现了此类病例,防控工作是目前的重中之重,党中央集中统一领导,在各方面共同努力下,COVID-19防控工作正有力开展[4]。研究发现参加疫情防控一线的医护人员有着强烈的责任感,同时存在焦虑、应急能力不足等问题[5];非一线普通病房采积极用循证医学方法收集证据,应用于病房科学、高效管理,杜绝院内疫情发展[6]。

2020年2月5日,疾病预防控制局为指导不同人群科学合理地选择和使用口罩,严防新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延和扩散,制定了《不同人群预防新型冠状病毒感染口罩选择和使用技术指引》[7];指引中对防护风险等级进行界定,其中隔离人员为中等风险暴露人员;医疗机构就诊(除发热门诊)的患者为较低风险暴露人员;普通散居居民为低风险暴露人员。本研究拟对COVID-19疫情期间不同暴露风险人群心理现况及社会支持进行调查,为疫情防控针对性健康教育及心理、社会支持提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象 采用随机抽样,在成都市某三甲医院病房选取住院患者、住院患者照护者;某社区选取普通居民、某集中隔离点选取隔离人群开展调查,纳入标准:①无认知、行为障碍;②自愿参与本研究。

1.2 调查问卷

1.2.1 一般情况 包括姓名、婚姻情况、性别、年龄、文化程度等。

1.2.2 医院焦虑抑郁量表(The Hospital anxiety and depression scale,HADS) HADS是Zigmond和Snaith首次在1983年提出[8],主要是用于辅助医生评估患者焦虑(A)及抑郁(D)的程度。HADS由14个评分项目来计算出患者的综合评分情况,其中7个为焦虑相关评分,另外7个是抑郁相关。问卷中每个问题的得分均是0~3分,因此患者在焦虑和抑郁上的评分范围均是0~21。焦虑和抑郁亚量表的分值区分为:0~7分属无症状(+);8~10分属可以存在(++);11~21分属于肯定存在(+++)。相关研究的回顾性分析发现将8分作为评判焦虑和抑郁的临界点具有较好的特异性和敏感性(HADS-A特异性0.78,敏感性0.9;HADS-D特异性0.79,敏感性0.83);本研究在评分时以8分为起点,即包括可疑及有症状者均为阳性。

1.2.3 社会支持评定量表(social support rating scale,SSRS) 由肖水源学者编制,用于检测个体在社会生活中得到的心理支持的程度,以及对支持的利用情况;共10个条目,每个条目从无支持由低到高分为4个等级。分为客观支持,主观支持、对支持的利用度3个维度,判断标准:分数越高,社会支持度越高[9]。

1.3 质量控制 问卷由统一规范培训的调查员进行,居民、住院患者、照护者由调查员采用面对面方式开展,隔离点人群请当地医务人员协助,借助问卷星完成。问卷星后台设置所涉及题目均为必填项,保障问卷填写完整;同时通过后台监控填写时间很短或有明显错项的问卷及时补填,无法补填的剔除,保障问卷质量。共纳入240名研究对象,发放240份问卷,回收有效问卷212份,有效回收率为88.3%。

2 结果

2.1 纳入对象一般资料 212名调查对象平均年龄为(42.8±14.5)岁,最小年龄21岁,最大年龄86岁;男性较多(59.4%),已婚为主(69.3%),文化程度以本科及以上占比最高(34.4%),具体情况(见表1)。

表1 纳入对象一般资料(n=212)

续表1 纳入对象一般资料(n=212)

2.2 焦虑、抑郁现况 通过HADS量表筛查,本研究中共有45人(21.2%)存在抑郁,32人(15.1%)存在焦虑,具体分布(见表2)。

2.3 不同特征人群焦虑、抑郁及社会支持情况

2.3.1 不同暴露风险人群焦虑、抑郁及社会支持情况 经秩和检验分析得知:不同暴露风险人群焦虑情况分布差异有统计学意义(P<0.05),如表3所示。经单因素方差分析得知:不同暴露风险人群客观支持、主观支持、社会支持总分差异有统计学意义(P<0.05)。经q检验两两比较,发现隔离人员居民客观支持得分低于住院患者、住院患者照护者;居民及隔离人员主观支持维度、社会支持总分均低于住院患者、住院患者照护者(见表4)。

表2 纳入对象焦虑、抑郁现况[n(%)]

表3 不同暴露风险人群焦虑、抑郁情况[n(%)]

表4 不同暴露风险人群社会支持情况

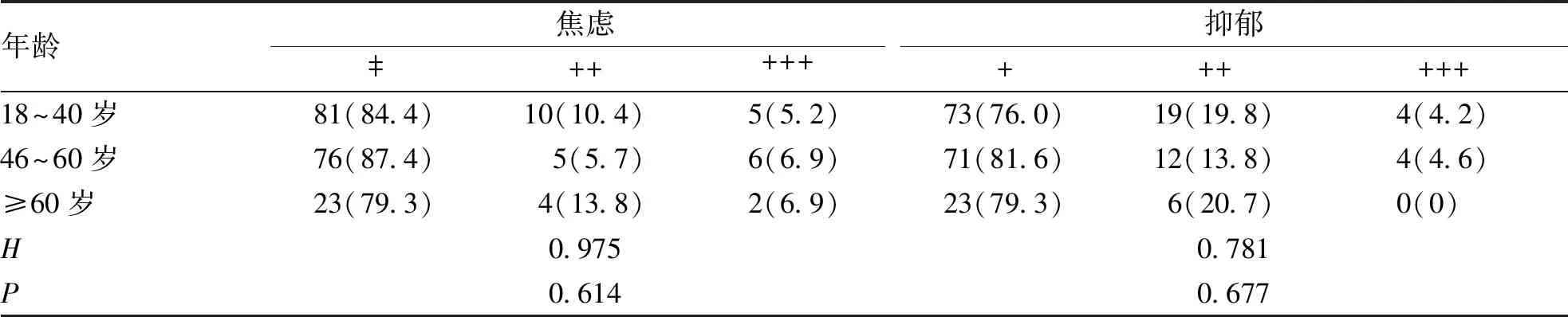

2.3.2 不同年龄人群焦虑、抑郁及社会支持情况 经秩和检验分析得知:不同年龄人群焦虑、抑郁情况差异无显著性差异(P>0.05),如表5所示。经单因素方差分析得知:不同年龄人群社会支持各维度及总分差异有统计学意义(P<0.05)。经q检验两两比较,发现老年(≥60岁)组人群支持利用度低于青年(18~40岁)组、中年(40~60岁)组;青年(18~40岁)组人群主观支持得分低于中年(40~60岁)组;中年(40~60岁)组人群社会支持总分高于老年(≥60岁)组、青年(18~40岁)组(见表6)。

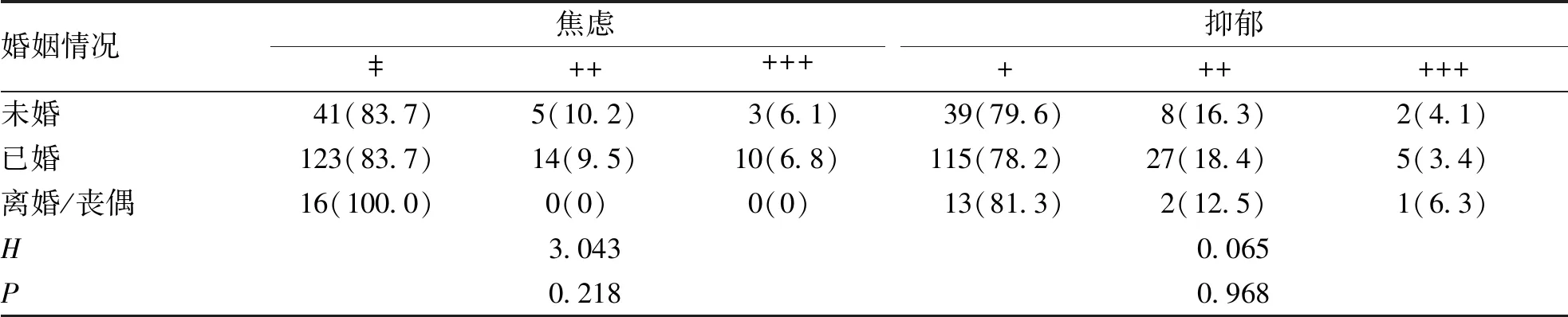

2.3.3 不同婚姻情况人群焦虑、抑郁及社会支持情况 调查对象中仅有1人为丧偶状态,故将丧偶与离婚合并分析。经秩和检验分析得知:不同婚姻状态人群焦虑、抑郁情况差异无显著性差异(P>0.05),(见表7)。经单因素方差分析得知,不同婚姻状态人群客观支持、主观支持、社会支持总分差异有统计学意义(P<0.05)。经q检验两两比较,发现已婚人群客观支持得分高于未婚人群;未婚人群主观支持维度、社会支持总分低于已婚、离婚/丧偶人群(见表8)。

表5 不同年龄人群焦虑、抑郁情况[n(%)]

表6 不同年龄人群社会支持情况

表7 不同婚姻状态人群焦虑、抑郁情况[n(%)]

表8 不同婚姻状态人群社会支持各维度得分

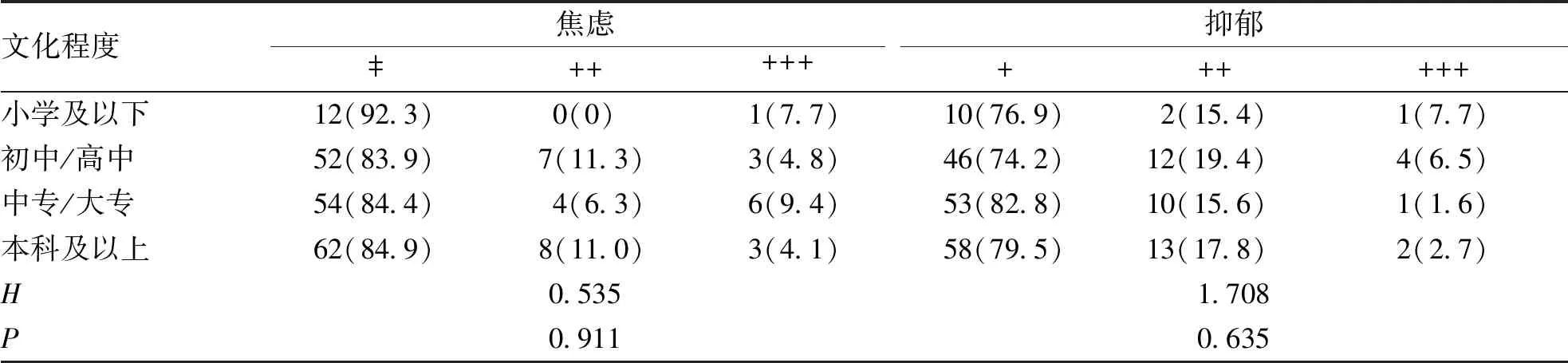

2.3.4 不同文化程度人群焦虑、抑郁及社会支持得分情况 经秩和检验分析得知:不同文化程度人群焦虑、抑郁情况差异无显著性差异(P>0.05,见表9)。经单因素方差分析得知,不同文化程度人群客观支持维度得分有统计学差异(P<0.05)。经q检验两两比较,发现本科及以上教育背景人群客观支持得分高于小学及以下教育背景人群(见表10)。

表9 不同文化程度人群焦虑、抑郁分布情况[n(%)]

表10 不同文化程度人群社会支持得分情况

2.4 社会支持情况的相关因素 根据单因素方差分析结果,以社会支持总分为因变量,纳入研究对象一般资料为自变量,线性回归分析影响社会支持的相关因素。结果显示:婚姻状态,不同暴露风险(场所)是疫情期间人群社会支持的相关因素(P<0.05,见表11)。

表11 疫情期间人群社会支持情况的相关因素分析(N=212)

3 讨论

3.1 开设心理干预网络门诊,满足大众心理情感诉求 本研究发现,45人(21.2%)存在抑郁,32人(15.1%)存在焦虑,不同暴露风险人群焦虑、抑郁阳性检出率构成比无差异,提示焦虑、抑郁在疫情期间普遍存在;可能与疫情国际范围内蔓延[10](截至2020年3月8日,世界范围累积确诊COVID-19病例达105 586例)、国外反向输入病例[4](2020年3月8日我国非武汉地区新增4例确诊病例均为国外输入),新型冠状病毒宿主、致病机理仍有待进一步研究[11]有关。

秩和检验显示隔离人员焦虑程度高于居民、住院患者、住院患者照护者;可能与隔离环境相对封闭,活动范围受限有关。提示医务人员应关注隔离人员的心理状况,及时给予疏导,提供专业心理干预支持。疫情期间有必要开通心理网络门诊,识别不同暴露风险人群常见心理问题,如焦虑、抑郁、孤独、睡眠障碍等;通过症状评估与量表评估结合给予干预,通过网络平台给予大众倾述渠道,提供恰当的情感支持,环节不愉快情绪[12],满足大众心理情感诉求。

3.2 不同暴露风险人群社会支持呈现梯度差异,建立网格化健康教育模式 本研究发现不同暴露风险人群是社会支持的相关因素,住院患者、患者照护者社会支持总分、主观支持、客观支持高于居民、隔离人群(P<0.05),可能与住院患者、照护者获得更多来自家庭成员、亲友、单位的关心和物质、经济支持,帮助患者度过难关,此时患者、照护者也比平时更加容易向他人诉说压力、痛苦,寻求心理、精神和经济上的援助。这使得患者、患者照护者的主观支持、客观支持较高。与Sanz等学者报告癌症患者的社会支持水平明显高于一般人群相一致,这种差异可能源于癌症病人有更多的机会得到朋友、同事和家人的鼓励和照顾[13]。家庭支持尤其是照顾者在病人管理疾病方面发挥了重要角色,能第一时间给予患者社会和情感支持[14]。

健康教育能改善社会功能及应对方式,提高人群社会支持度[15-16];有学者对白血病患儿家属调查显示,白血病患儿家属获得的信息和情感支持可以有效地提高其心理、社会功能,从而提高其生活质量[17-18]。COVID-19疫情尚未全部控制,公共卫生干预仍在继续,良好的疫情防控相关健康教育能增加不同暴露风险人群的社会支持现况。有必要以社区网格化模式,精准覆盖区域人口,采用宣传册、小讲课等方法,普及不同暴露人群关于COVID-19流行病学、传染途径、临床表现、个人防护等方面知识[19],提供人群疫情应对的科学方法,提高社会支持及心理支持度。

3.3 关注重点人群,共筑COVID-19疫情群防群控网络 主观支持是患者受到的尊重、理解和关怀。主要来自于配偶、父母、子女、亲戚、朋友、邻居、同事、单位的关心与支持,来自社会团体、民间组织的较少。

本研究结果显示,未婚人群获得的主观支持较少;中年人群(40~60岁组)获得了更多的主观支持;与以往研究结果一致[20]。相较与未婚者,已婚、离异/丧偶可以接受来自配偶或更多家庭成员的关心,主观支持得分升高。家庭成员尤其是配偶的支持,比来自家庭以外的其他支持会拥有更好的主观支持体验[21]。调查发现中年人(40~60岁)获得的社会支持各维度得分和社会支持总分较高(P<0.05),本研究认为中年人家庭与社会角色使其拥有更好的经济收入和更对年龄相近的亲友,这个年龄阶段的亲友有能力为他人提供援助;同时社会交往活动密集能够有效的利用各方的支持,因此中年人具有相对较高的社会支持度。

客观支持指的是他人给予的经济支持和解决实际问题的帮助,可以来源于妻子/丈夫、子女、兄弟姐妹、父母、亲戚、朋友、同事、公司/单位、民政、红十字会或宗教、社会团体、网络平台等。本研究中影响客观支持的因素有受教育背景、年龄、婚姻状态,与国内外学者研究报告一致[20,22]。文化程度较高(本科及以上)人群相较于文化程度较低(小学及以下)的人群相比,社会资源、可获取信息更多,生活条件、对支持利用度更好等原因使得其客观支持得分更高。本研究回归分析提示婚姻状态是社会支持的相关因素,进一步分析发现,本研究问卷中配配偶和家庭成员是最直接的支持来源,支持程度绝大多数为“全力支持”。

对支持的利用度对应3个条目:遇到烦恼时的倾诉方式、求助方式、是否参加团体(如党团组织、宗教组织、工会、学生会等)组织活动。调查显示老年人群(≥60岁)对支持的利用度低于青年(18~40岁)及中年(40~60岁)人群(P<0.05),本研究认为老年人社会关系网络较局限,文化程度相对较低,主动寻求支持的意识欠缺等原因导致支持利用度较低。

综上所述,COVID-19疫情期间对于老年、文化程度较低、未婚人群的社会支持情况相对较低值得关注,有必要对此类重点人群开展社区帮扶、精准支持,树立疫情自我防护信心,促进信息联动、共享,落实群防群控。