王蒙《讲演术》语境差现象

胡越余

(福建师范大学文学院,福建 福州 350007)

小说的言语单位环境构成小说的语境。溯其根源,“语境”这一术语起源于对语言符号的理解。“语境”这一术语的首创者马里诺斯基在南太平洋工作期间,发现当地土著人的话译成英语十分困难。“比如一个划独木船的人管他的那只桨叫‘wood(木头)’。马里诺斯基说,如果不把这个人的话语与当时的语境结合,就不能理解‘wood’指的是什么。他认为,话语和环境互相紧密地纠合在一起,语言环境对于理解语言来说是必不可少的。”[1]小说语境有语言因素与非语言因素之别:语言因素即上下文语境,非语言因素又称情景语境。词、短语、句子在语流中出现时,其前后所呈现的语言单位都是该语流的上下文语境,而言语单位所涉及的人物、背景、时间处所、社会环境等构成该语流的情景语境。言语单位的各语境要素既可以有序排列、“各发所长”,又可以“擅离职守”、“越职夺权”,构成同一交际界域的颠覆与错乱。同一交际界域中语境因素的不平衡,或语境间各要素表现出的差异,称为语境差。[2]从美学层面观之,语境差即通过“陌生化”的操作以展现表达者的修辞意图,给读者以全新的审美感受。[3]

语境还有显性、隐形之分。显性的符号层面与隐性的认知层面、审美层面摩擦碰撞,传递小说的美学价值。王蒙以其高超的讽刺艺术手法为人所知,其善于利用显性语符层面的颠覆造成喜剧形式与悲剧主题的隐性融合,创造了一个嬉笑怪诞乃至虚实交加的世界。正如任子峰《俄国小说史》中对果戈里的评价:“他以风趣幽默的笔触和嘲笑讽刺的语言,刻画了一个喜剧的躯壳,给残酷生活讽刺的一击,他的笑是辛辣、愤怒的嘲笑;是深沉的、痛苦的笑。”[4]这一论断用在王蒙身上也是十分中肯的。喜剧和悲剧本是对立面,但喜剧性和悲剧性作为隶属于美与丑之下的一对审美范畴,其对立可混合,亦可互转。[5]122本文就《讲演术》中的语境差现象进行分析,探析小说语符表层的差异如何与语符深层的认知、审美过渡至平衡状态,感知王蒙笔下的悲喜剧交融。

一、语符表层的语境差现象分析

自从1994年李苏鸣先生在其《文学创作与文学鉴赏的矛盾焦点——语境差》一文中给“语境差”下了明确定义,语境研究开始进一步深入。2000年,祝敏青先生从修辞学和语境学角度提出“语境差可以存现于作品各语境要素之间,也可以存现于作品人物和读者语境之间,还可以存现于创造语境与解读语境之间”,为作品的“语境差”解读提供了多种思维方法。《讲演术》以讲演国国王和五名讲演家的一连串逻辑混乱的“呓语”为内容,小说作品内各符号要素之间、作品人物和读者构成了语境要素间的颠覆,甚至是语境交叉。

(一)作品内语境差下的悲喜剧交融

作品内的各语境要素既相对独立、又相互关联,形成一个语境整体。语境间的各要素有时存在着差异,表现内容、表现形式、时空、对象、情景等语境因素有时会出现某种程度的错位。[6]233下面从逻辑的颠覆、词句组合的怪诞、内容与形式间的差异分析该小说中的语境差现象,梳理文本的悲喜剧辩证关系。为直观感知文本的语境差现象,作统计如表1。

表1 作品内语境差统计

1.逻辑的颠覆奠定文本喜剧基调

1961年,周礼全先生在《形式逻辑应尝试研究自然语言的具体意义》一文中,首次提出从逻辑的角度研究语言环境的问题。而小说中的语境差,大多表现为逻辑层次的颠覆,即文本语义逻辑较读者正常的心理期待背向发展,作出超乎心理期待而与文章主题表达密切相关的叙述。[7]小说开场便以逻辑的颠覆奠定了文本的喜剧性质。“有一个崇尚讲演的国度。每年国王亲自主持讲演比赛,获胜的立即封为知府道台级官员、发给住房十三间和金发美女一个,做妻做妾,转租转卖,一应不问。”①该段引入了故事的地点、主要人物、社会背景等相关语境因素。崇尚讲演本不足为奇,但令人咋舌的是一国以讲演为评判标准封官赐爵、赠与土地、封赏美人,且所得妻妾可“转租转卖”,大大超乎读者的逻辑界域。

根据描写对象和手法的不同,喜剧有讽刺喜剧、即兴喜剧、抒情喜剧、荒诞喜剧和闹剧等样式。而《讲演术》的开场就是一出“真实”的闹剧。故事开场后,国王为医治中风,召集国内讲演者发表医疗演说,“这个国家的惯例是碰到难题(包括水旱火灾、交通事故、传染疾病等)便请人发表演说,对症下药,常奏奇效。”一国之治理依靠讲演本就超乎逻辑,文中对讲演者外型、服饰的描写更是玄乎。

(1)三号系一大头小儿,头戴博士帽,身穿元帅服,背着手走到国王面前。

(2)五号出场,头戴钢盔,脸披橡皮,身穿坦克服,出场后一声不吭,一个手势动作都没有,俨然如死木一般。

读罢,讲演者故作玄乎、颐指气使的丑陋、傲慢形象跃然纸上,颇有搞笑意味。此番颠覆逻辑的描述,只要读者联想到特定的历史环境,表层的语境差自然在更深的层面上得到了平衡。

2.词句组合的怪诞凸显主题悲剧意味

王蒙微型小说常常初读颇为搞怪,越往下细读悲剧意味便越深。这在《讲演术》词句组合的怪诞中得以凸显,即词语的组合、句子的搭配上的不协调。

(1)词语组合的不协调

如作者在第二段介绍讲演国时的一段描述:

(3)这样,这个国家的讲演就特别发达,一个个声若洪钟,舌如巧簧,论则高屋建瓴,辩则刺刀见红,颂则日月齐辉,斥则风云变色,哀则惨云愁雾,喜则牛欢蛇舞,气象万千,无所不至其极。

“论、辩、颂、斥、哀、喜”乃讲演常用表达技巧,在这段描绘中,作者却以“高屋建瓴”、“刺刀见红”、“日月齐辉”、“风云变色”、“惨云愁雾”、“牛欢蛇舞”等夸张化的词汇描写讲演者的论辩之态,这就形成了词语搭配上的语境差现象,但这语境差却极为滑稽地表现了讲演者卖弄唇舌、故作姿态的极度夸张化形象。读来令人捧腹之余,作者在此处所影射的,不正是该特定历史时期下“哀则惨云愁雾,喜则牛欢蛇舞”的讲演怪相吗?

再如文中对四号讲演者的描述:“四号出场,满口鸟语龙吟、犬吠马嘶、虫鸣蛙叫,没有一个字能被国王听懂。”“鸟语龙吟、犬吠马嘶、虫鸣蛙叫”本用以形容禽兽鸣叫而产生的嘈杂之音,此处将三者罗列组合以修饰人之言论,讽刺之意溢于言表。

五名讲演者演讲完毕,“国王犯了犹豫,一号忠于正统,二号直面人生,三号现代意识,四号勇敢开拓,五号深刻玄秘”,不知将奖项颁发与谁。作者将五位讲演者的一番胡言乱语冠以美名,此处“忠于正统、直面人生、现代意识、勇敢开拓、深刻玄秘”乃褒义贬用,构成词义上的语境差现象,却恰恰表达了对那个特殊时期下“乱扣帽子、搬弄是非”现象的嘲讽,戏谑意味十分浓烈,因而语符层面上的颠覆在作品的创作语境中得到了平衡。

(2)句义的割裂

即叙写内容的前后逻辑断裂。文中二号讲演者痛批一号讲演者狐媚误国,认为对于疾病切不可大意,“应请柏林外科大夫与峨眉道上会诊,东西文化冲撞互补,开刀手术,捉妖画符,盘尼西林,银针刺耳,志在有为,沉疴方能化验,人神自可共庆。”细品这段文字,句子与句子之间无逻辑可言,仅由中西医学术语外加慷慨陈词堆砌而成,导致句义上的割裂与混乱,更像梦中呓语,喃喃不知所云。这一不协调又恰恰透露着特定时代的思想文化氛围。

如果说《讲演术》的开场是一出闹剧,那么以上(1)(2)的描述便是实打实的讽刺喜剧了。亚里士多德在《诗学》中曾谈及喜剧的特征:“喜剧模仿的是比一般人较差的人物,‘较差’,并不是通常所说的‘坏’(或‘恶’),而是丑的一种形式。”[5]127《讲演术》即是借这种看似丑陋、乖讹的喜剧形式效果与文本的悲剧主题产生共鸣,进而表达极其愤怒之下的辛辣讽刺。这一点在表1中也有所表示。

3.内容与形式间的差异完成悲剧主题的升华

《讲演术》悲剧意味的升华由内容与形式间的语境差完成,形式具体表现为篇幅形式、叙述形式。

(1)内容与篇幅形式的差异

文章的末尾,五名讲演者退下后,国王细想之下,黄金、住房可均分,唯金发美女仅一“枚”,如何是好?于是,国王借御前会议讨论美女归属,便有了下面一段描述:

(4)众良臣七嘴八舌,莫衷一是。或曰停发,转入后宫待命。或曰否,言而无信,不知其可。或曰令美女自择。或曰否,败坏风俗之连锁反应固不可不察也。或曰此女该杀。或曰否,何可出此下策?或曰占阉,从天意。或曰否,“天”早已下放权力给人间了啊。

“美女归属”对于一国朝堂而言,本是件小事,而文中国王却特意召集“忠臣”举行御前会议,还用大量篇幅来细细记叙朝堂大臣们各抒己见的过程,这就形成了内容与篇幅形式间的语境差,但这语境差却十分具象地还原了当时的时代背景下善于“雄辩”、小题大做、颠倒黑白的社会风气。对文本的悲剧意味作了进一步升华。

(2)内容与叙述形式的差异

即作品言语中杂糅不同的语言或语言变体,具体表现为不同的语言或方言。《讲演术》中,美女归属争执无果,诸臣请教神州作家河北王氏,王氏笑将此事交予《口袋小说》杂志读者公决。《口袋小说》创办者卫冯君曰:“这不有哏儿嘛,您老!”“哏儿”属天津方言词汇,滑稽有趣曰“哏”,类似于北京话的“逗”。此处方言语体的转换,颇有搞怪戏谑之意,言外曰:“文革”已经结束,“文革”的故事当交予世人评说罢[8]。不同语言风格之间的切换构成了叙述形式上的差异,这一差异的消解由话语的“言外之意”完成。《讲演术》的喜剧故事至此戛然而止,但历史的悲剧却永远存活在世人的记忆里。文本于此处完成了悲剧主题的升华,言有尽而意无穷。

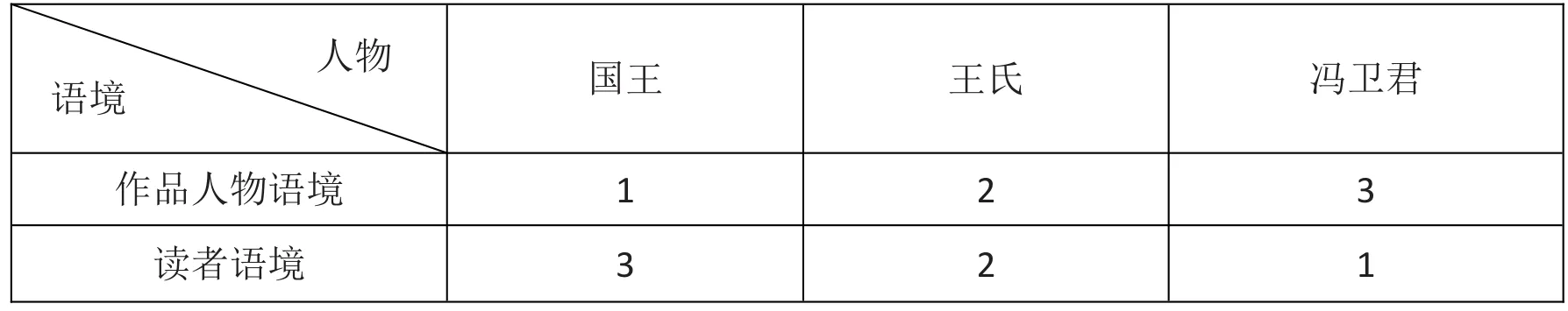

(二)作品人物、读者语境的虚实交叉

小说语境中常存在着作品人物语境与读者语境的差异,作品人物之间有时由于时间、空间、情景等语境因素的参与限制了人物的交际活动,而对作者和读者这一交际关系来说,则存在着另一个读解的语境空间[6]238。而王蒙笔下这篇微型小说最突出的特点则在于作品人物语境与读者语境的交叉,这在文学作品中实为罕见。现将语境交叉情况整理如表2。

表2 作品人物与读者之间的语境交叉

由表2可知,文本中的国王、神州作家河北王氏、冯卫君三人构成了作品人物与读者之间的语境交叉。首先,以作品人物语境视角观之,三人中,无疑国王率先进入作品人物语境,小说倒数第二段诸臣向神州作家河北王氏请教美女归属一事,因而王氏次而进入作品人物语境,结尾处《口袋小说》杂志创办者卫冯君的一番嬉笑,更是将“局外人”冯卫君推入了作品人物语境。表中以1、2、3标明进场的先后顺序。其次,从读者语境的视角来看,《口袋小说》创办人冯卫君作为讲演国故事的“局外人”,本身就在读者语境的范围内,而在倒数第二段中,王氏笑曰:“何不将此疑难移交《口袋小说》杂志读者公决否?”在这段描述中,神州作家河北王氏从作品人物语境中跳出,跃而进入读者语境,与众读者评判这一出“闹剧”。文末“陛下称善”,也巧妙地将该小说中的关键人物“国王”拉扯进入了读者语境。

国王、王氏、冯卫君三人按照次序分别进入作品人物语境,又倒序依次进入读者语境,语境交叉错落有秩,平行交织,构成作品人物语境和读者语境的交叉互融,在这一场“喜剧”的结局中,营造出一种虚虚实实、非虚非实的幻象,颇耐人寻味。而文末逆转式的结尾则是巧妙地将是非交与世人评论[9]。是非曲直自在人心,作品的悲剧意味便不言而喻。

二、语符深层认知与审美的解读

王蒙曾说:“微型小说是一种机智,一种敏感,一种对生活中某个场景、某个瞬间、某个侧面的忽然抓住,抓住了就表现出来的本领。”[10]如此说来,《讲演术》一文中,作者抓住了什么生活场景,又意在向读者传递什么信息?小说中国王病危,一号讲演者吹捧帝王德功盖世,神灵祈佑,稍作调息即可“生龙活虎”,无烦多虑。二号讲演者痛斥谄媚误国,谏请中西弥合,人神自可共庆。三号讲演者故作骇人言论,不同俗流,以求立异标新。四号讲演者满嘴“鸟语龙吟”,不知所云,使人疑而生敬,敬而生畏。五号讲演者故作玄秘,俨如死木,国王终而顿悟“无为而治、匪医而愈”之理。在五位讲演者的轮番“舌战”下,国王病情好转,喜而论赏,继而就“美女归属”一事展开新的一轮“讲演”。至此,一场荒诞的“喜剧”拉上帷幕,留给台下观众的,却是捧腹之后的沉思。微型小说创作的灵感往往源于生活、忠于生活,而又高于生活。这荒唐的治国政策和五名“忠臣”毫无根据、班门弄斧的言辞看似胡编乱造,细思之下则是对某一特殊时期的真实隐喻。作者正是抓住了该时期下激进分子近乎狂热的宣传姿态,才有了《讲演术》一文的创作。可以说,作者恰是借喜剧这一形式呈现其捕捉到的“生活剪影”,于虚实交加之间表达其“辛讽辣刺”下的悲剧主题。修辞活动是表达和接受互为对象的双向活动[11],而读者只要了解该小说的相关时代背景,便能完成作品深层意蕴的解码工作,与作品表层的语境差现象构成表里平衡,准确地捕捉作者在行文解构中所蕴含的悲剧艺术,从而实现作品深层认知上的读解。

对于王蒙的作品,周大新曾如是评价:“王蒙作品中最让人着迷的地方,就是通过文字透露出来的文学内涵和语言感受。文学的内涵或许需要对他生活的那个时代和人物苦难的理解,而他的小说在语言上则有一种震撼力,就好像几束炸弹轰炸带给人的感觉。”可以说,王蒙将其所经历的时代的样貌都融入了文学创作之中,展现在语言形式之上。对其作品的解读与鉴赏,自然绕不开文学内涵与语言感受这两块范畴,这在《讲演术》一文中得到了充分体现。

(一)文学内涵层面

文章以“喜”为明线,“悲”为暗线,悲喜二线并行不悖而又辩证互通,浑然交融,凝聚全文的主题表达。悲剧主题以喜剧文本作为呈现的载体,不仅构成了悲、喜范畴的感性冲突,更是赋予喜剧以灰暗色彩,悲剧以明朗色调。作品的文学内涵往往离不开形式的支撑,而悲剧主题下的喜剧形式,正是《讲演术》的艺术内核所在。在该内核之下,是作者对于生活“悲喜剧”的参悟,对于生活的苦难和欢愉的深刻感受。

(二)语言感受层面

以语言感受层面观之,王蒙戏谑的行文风格很大部分归功于其高超的语言“摘取”技巧。譬如,其善于巧用形容词以影射个人的行文主观倾向,试就下例进行分析:

(5)经过二次世界大战的考验,此国形象更加别致辉煌,唯国王渐老,体力日衰。

(6)三号系一大头小儿……国王听着别致,颇有刺激,小腹咕咕,果然放出一记恶毒瓦斯,便觉清爽了不少。

二例均出现“别致”一词。“别致”指别出心裁、新奇有致,与“寻常”相对,原用于褒义,而上面二例却暗含“玄机”。例(5)中,一国以讲演治国理政,并借此击退外敌的入侵,实属荒诞,作者以“别致”一词概之,加之“辉煌”,更是似褒实贬,批判意味可见一斑。又如例(6),三号大头小儿一反讲演常态,厉声呵斥讲演者一众,“依愚高见,干脆把一号二号以及我本人全枪毙!”其言论之荒唐亦可见,此处的“别致”是对国王异于常人的“恶趣味”的讥诮。若将此处的“别致”换成其它词,便少了些味道。王蒙行文的戏谑意味多流露于此类语言表达中:诙谐的遣词暗含机锋,平淡的描述隐藏利刃,以此铸就了独树一帜的语言审美风格,值得读者“细嚼慢咽”。

《讲演术》行文的特点在于:用最荒谬的笑话,来讲述最悲惨的故事。常言道,悲剧就是把美好的东西毁灭给人看,而王蒙恰恰是将丑恶的东西嬉笑怒骂给人听。而嬉笑怒骂之下,往往是沉重的现实拷问。王蒙创作多具强烈的政治意识,在他的作品之中,随处可见文学与政治的从属关系,而且常常是一种隐约的从属关系,这便是其高超之处。作者采用似真或假的喜剧形式写“文革”,语言大胆而风趣,初读颇觉滑稽逗笑,细品之下给与读者心灵的震撼远大于真实场景的描述。正如赵康太所言:“在悲喜剧的美感中,一方面是缓和的激情,另一方面是有节制的笑。”[12]可以说,王蒙正是用真实的语言感受讲述深层的文学内涵——而文学艺术本身就是为了揭露生活更本质的真实。

三、结语

王蒙的《讲演术》善于运用语符表层的颠覆营造喜剧效果,这一颠覆又在悲剧主题的解读中得到合理消解,达成语符编码与解码的衔接,展现了其非同一般的修辞掌控能力。由此,贯穿全篇小说语符表层的语境差现象,在语符深层的认知、审美感受上得到了新的平衡,从而达到了悲喜交融的美学境界。

注释:

①本文所引语料均来自李春林《微型小说三百篇》中王蒙的微型小说《讲演术》,下文语料不再作详细标注。