河东传统家训融入高校思想政治教育的路径研究

吴王平

家庭是国家的基石,中华民族历来重视家庭教育,注重弘扬中国家庭传统美德。习近平总书记曾强调:“中华民族传统家庭美德是支撑中华民族生生不息、薪火相传的重要精神力量。”[1]河东传统家训是中国传统文化、家训文化的重要组成部分,有誉满华夏的裴氏家族家训,有启蒙教育的不二典范《弟子规》,有堪称中华传统家庭教育的“轨范”《温公家范》,它们以儒家思想为指导,立德育人为统领,从持家治业、立身处世、为官之道、教育方法等方面明确规定了子孙后代在日常生活中的行为准则。在河东家训文化的熏陶下,河东地区人才辈出,先后出现了绵延数百年乃至上千年的河东望族柳氏、薛氏与裴氏。河东家训不仅对河东地区发挥了重要作用,对整个社会的发展、高校的思想政治教育也有重要的启示意义。

一、河东家训文化的演变轨迹及载体形式

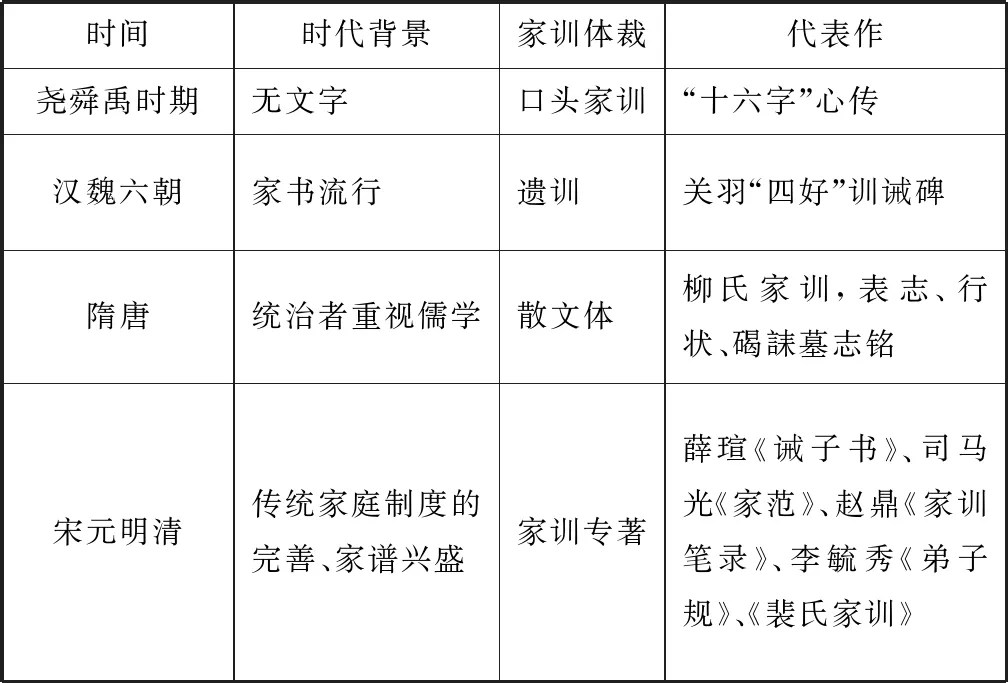

河东家训文化资料卷帙浩繁,在不同时期的背景下有不同的载体形式(见表1)。

表1 河东家训文化不同时期的载体形式

总之,河东家训文化的发展轨迹与中国传统家训文化的演变轨迹相一致,经历了发轫期、发展期、成熟期、鼎盛期几个阶段[2],从前期的不自觉性、零碎性的隐性家训,发展到后来的自觉状态,出现了专门育人的家训专著。

二、河东家训文化的教育思想

河东传统家训既有中国传统家训文化的共性,又有河东家训独特的地域特色,从教育思想上来看,主要有五方面内容。

(一)在家族关系上:孝友为先,仁和修身

“百善孝为先。”在中国传统文化之“八德”中,“孝”居于首位,河东传统家训更是推崇孝道。“百行孝为先”,“孝”位于家庭伦理道德之首,占据着极高的位置。赵鼎《家训笔录》第一项即为“闺门之以内,以孝友为先务”,闻喜裴氏、万荣李氏家训中前三条都是“敬祖先、孝父母、和兄弟”。河东传统家训尊崇孝道,用孝道维护人与人之间的平衡、家庭与社会之间的和谐。

(二)在读书学礼上:童蒙养正,自幼立学

“童蒙养正,圣功也。”[3]河东家训重视幼儿启蒙教育,柳宗元四岁时母亲教他读《诗》《礼》《图》《史》;薛贞七岁时,父亲就让他日日诵读“四书”,昼夜不辍;裴氏家族裴松之、裴昭明都在儿时精通《论语》《毛诗》,儒史之业;赵鼎儿时母亲就让他诵读“通经史百家之书”。

(三)在持家治业上:克勤克俭,谨身节用

司马光在《训子孙》中教育后人“侈,恶之大也”,他在《训俭示康》中指出“众人皆以奢靡为荣,吾心独以俭素为美”。赵鼎在家训中说道“惟是节俭一事,最为美行”,裴氏家训第七条“居家勤俭”中指出“勤能补拙,俭以养廉,秃惰奢靡,祸害无边”。万荣李氏整理的十六条家训中,八、九、十条分别要求后人“勤力作、务农业、去奢侈”。在河东家训中,节俭绝不是小事,不是个人生活、消费理念问题,而是有无德行的道德问题,是损害社会财富、危害社会的大问题。

(四)在立身处世上:恪守诚信,乐善好施

孔子说:“人而无信,不知其可也。”[4]关于诚信,河东家训主要体现在三方面。一是以诚立身。诚是安身立命之本。《宋史》记载,司马光少年时“胡桃去皮”的故事一直鞭策着他保持诚信的优良家风,一生以至诚为主,不欺为本。二是以诚待人。关公是河东诚信的典范,他在“四好”遗训中说道“说好话、读好书、做好人、行好事”。据宋代朱熹的解读,做人要言必行、行必果,要做忠信仁义、向上向善的好人。三是以诚经商。百年来,万荣李氏家族把“以仁制利”“怀义去利”作为经商理念,坚持“善招天下客,义纳八方财”的经营原则,在家风的浸润下,成为众口长传的慈善世家。

(五)在教育方法上:讲求规矩,率先垂范

“欲知平直,则必准绳;欲知方圆,则必规矩。”[5]家训本身就是一种成文的家庭规矩、范式与要求,河东家训要求后辈要有规矩意识,上守国法、敬祖先,中孝父母,下和兄弟,教子孙、睦宗族、和亲邻。《弟子规》标题不言而喻,就是做弟子的规矩,是学童们的生活规范;薛瑄的《诫子书》从伦理关系的角度阐述了人应当遵守的基本规范;裴氏家族制定了十条家戒,规定了子孙不能触碰的十条底线。

三、河东传统家训文化的思想政治教育价值

(一)有利于增强学生对社会主义核心价值观的认同感

习近平总书记指出:“培育和弘扬社会主义核心价值观必须立足于中华优秀传统文化。”[6]河东传统家训蕴含着中华传统文化的主流观点,其中家国同构情怀、清正廉洁的为官之道、以义制利的义利观、勤俭和善的处世理念无不与当今社会主义核心价值观的爱国、敬业、诚信、友善内容相契合。弘扬河东传统家训有利于增强大学生对社会主义核心价值观的认同感,真正把社会主义核心价值观内化于心、外化于行。

(二)有利于帮助学生树立正确的道德观与价值观

家风是一个人修身立德的精神起点,是一个人进入社会的“注册资本”。大学生正处于学校与社会过渡的关键阶段,家风对高校学生的道德观与价值观有着深远的影响。目前,大学生为了所谓的“面子”“虚荣心”,过度追求名牌和奢侈品,网上贷款提前消费,负债累累。这种行为危害着大学生的健康成长,影响了校园安全稳定,败坏了社会风气。河东传统家训中艰苦朴素、开源节流、厉行节约的案例比比皆是,赵鼎《家训笔录》中“宁使家有赢余,毋使仓有告匮”的节俭与量入为出的储备理念与治家原则非常适合教育当下大学生摆脱享乐主义陷阱,正确理解消费与节约的关系,树立健康文明的消费理念。

(三)有利于提升大学生的个人道德修养

家庭是人生的第一所学校,家庭成员的文明素质关系着社会的文明程度。河东家族能够薪火相传、命脉永续,涌现出无数圣贤君子、志士仁人,离不开强大道德力量的支撑。河东家训中蕴含的尊老爱幼、睦邻亲友、勤俭持家、乐善好施、严教子孙的家庭美德,潜移默化地影响着青年学生勤学修德、见贤思齐,它所建立的礼仪规范制度有利于涵养大学生形成正确的道德观与价值观,激励大学生不断自我教育、自我约束、自我激励。

四、河东家训文化融入高校思想政治教育的实施路径

(一)发挥思政课堂主渠道作用,推动河东传统家训进课堂

2019年,习近平总书记在思政课教师座谈会上提出:“中华民族几千年来形成了博大精深的优秀传统文化,我们党带领人民在革命、建设、改革过程中锻造的革命文化和社会主义先进文化,为思政课建设提供了深厚力量。”[7]河东家训为大学生思想政治理论课提供了丰富的教育资源,在大学生《思想道德修养与法律基础》课堂教学中,可以将河东传统家训勉修厥志、守正为心的典型案例与大学生坚定崇高信念、追求远大理想相结合;克勤克俭、与人为善理念可以与树立正确的人生价值观相结合;敬祖孝亲、修身立德的道德规范可以与弘扬中国传统美德、加强社会主义道德建设相结合[8]。

(二)构建“互联网+河东家训”思政育人平台,实现全方位思政育人模式

新时代是网络、信息化的时代,作为新时代思想政治教育工作者,应树立网络思维,一要借助“两微一端”媒体,宣传河东家训中的优秀故事、优秀典型案例;二要开发校园网络家训文化学习系统、学习平台(如慕课),实现河东家训文化资源共享,传递正能量、引导学生立鸿鹄之志,引导学生做时代的奋斗者。

(三)以校园活动为抓手,将河东家训文化融入日常点滴教育中

河东家训为今天的社会主义道德建设提供了丰厚的道德资源。在对河东家训文化进行创造性转化与创新性发展时,要坚持推陈出新的原则,积极开展大学生喜闻乐见的内涵活动,发挥河东家训的日常思想政治功能。一是可以借助主题班会,开展谈家风、晒家风、忆家风的主题班会活动;二是可以结合重大时间节点,如在关公文化节向学生讲解关公“四好”家训,排练有关河东家训的话剧家训;三是开展河东家训考察活动,组织学生赴河东基地考察家训文化,让学生在实践学习中感受河东家训的魅力。

五、结语

总之,河东传统家训是中国传统文化的重要文化遗产,把河东传统家训与大学生思想政治教育深度融合,一方面可以弘扬中国传统家庭美德,提升大学生的道德修养,塑造大学生的理想人格;另一方面可以实现河东传统家训文化创造性转化与创新性发展,以文育人,进一步增强大学生的文化自信,开拓大学生思想政治教育路径实施新方法。