广东沿海经济带空间结构与功能作用分析

李民梁 张玉强

(广东海洋大学,广东湛江,524088)

一、引言

广东沿海经济带指在广东省域内围绕海岸线形成的空间连续带状区域,具体由珠三角、粤东西等15市构成。广东沿海经济带具有得天独厚的区位优势,它位于大陆最南端,毗邻港澳,面向南海,地处亚太主航道,扼南海交通要冲,是“一带一路”建设的重要战略枢纽,也是我国参与经济全球化的核心区域之一和对外开放的重要窗口,具有极其重要的战略地位。广东大陆海岸线长达4414.3公里,省内海岛1431个,拥有丰富的海洋矿物资源和生物资源。为解决沿海经济带区域发展不均衡的问题,突出广东作为海洋大省的优势和地位,培育全省经济增长新动力,早在2005年,广东省政协就提出沿海经济带发展理念,建议广东统筹规划“一轴两带多中心”的沿海布局[1]。2017年,广东省政府发布《广东沿海经济带发展规划》,对经济带发展的各个领域提出了系统全面的建设意见。

广东沿海经济带集合了省内最发达的城市,是带动全省乃至全国的经济增长极。2017年,广东沿海经济带GDP总量为8.68万亿元,占比全省GDP的91.9%;人均GDP高达95659元,远超高收入国家和地区标准。区域内工业体系完备,第三产业占比逐年提高,产业集群优势明显。三次产业结构分布为2.86:42.11:55.03,整体进入后工业化时代。广东沿海经济带发展实力雄厚,但其内部发展不均衡问题依旧存在。长期以来,沿海各市缺乏整体发展观念,各行政主体缺少协同合作,导致区域分工不明确,产业同质化问题严重。虽然政府规划了各城市的功能定位,但是目前的发展情况与规划目标差距甚远。采用城市流强度、引力模型等计量方法,从产业联系、交通联系、要素联系、经济影响力等多个角度研究广东沿海经济带城市群空间联系和功能作用,可以更加科学全面地揭示城市和产业间的人员物资流动关系和相互作用,找准各市现实发展与目标定位的差距,并提出相应的改进措施,不仅有助于突出地方特色,提升城市实力,更有助于加快实现区域发展分工,提升经济带的发展速度和质量,有效解决区域发展不均衡的问题。

二、数据来源与方法介绍

(一)数据来源

研究数据来源于《2018年广东省统计年鉴》,引力模型中两地之间的距离并非地理距离,考虑到交通水平对城市联系的影响,选取两市陆地直达的最短时间,若两地无直达快速铁路,则以汽车直达的最短时间为准。

(二)方法介绍

1.城市流强度模型

城市流是指城市间资源要素相互流动和交换的过程,具体表现为劳动力、物质、资金、技术、信息等要素流动。城市流强度是衡量城市流大小的量化指标[2],计算表达式为:

上式中Fi表示城市流强度;Ni为城市功能效益,即单位外向功能量发挥的作用大小;Ei为城市外向功能量;Gi表示i市总从业人数;Ki为城市流倾向,即该市总体功能量的外向程度。

2.引力模型

经济学家研究发现,万有引力定律同样适用于经济领域,具体表现特征为:不同城市间存在相互影响力,数值大小主要受到两个要素制约,一是城市综合水平:城市综合水平越高,对其他城市施加的作用力就越大;二是城市之间的距离:作用力大小同城市距离成反比。在实际应用中,按照指标的选取原则,一般用城市的GDP衡量城市综合水平,而城市间的距离不能单纯采用地理距离,必须要考虑到交通因素。引力模型的数学表达式为:

其中,RiV表示i市和v市之间的引力大小;GDPi表示i市的地区生产总值;Pi表示i市的城镇人口数量;GDPV表示v市的地区生产总值;PV表示v市的城镇人口数量;DiV表示陆上来往两市的最短时间,i市在整个城市群中的引力大小为:

三、广东沿海经济带空间联系与功能作用实证研究

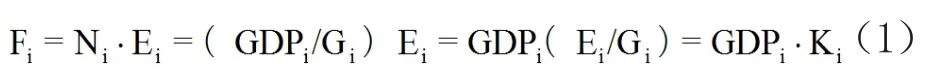

(一)交通联系分析

交通是城市间物质流动和能量交换最主要的载体[3],交通规划布局对于区域空间结构的形成具有重要影响。利用城市间交通可达系数衡量区域交通联动情况。广东沿海经济带城市间交通以陆地运输为主,选择两地直达的最短时间(Ti)衡量交通距离。交通可达系数ti的表达式为:

可达性系数越小,城市间的交通联系越紧密[4]。由表1知,广东沿海经济带交通分布特征为:区域内交通网络正在以珠三角为核心,逐渐向粤东、粤西两侧拓展。虽然经济带整体交通网络基本形成,广州、深圳等中心城市到区域其他城市的交通线路在不断完善,高速铁路也基本畅通,但是内部交通结构问题依旧突出,综合表现为三个方面。第一,珠三角内部快速运输干线不健全,珠江东西两侧多数城市主要依赖于公路运输,缺乏直达的高铁运输;跨江跨海通道数量不多,关键通道作用受限。现有的港珠澳大桥虽然建成通车,东西侧城市联系有所加强,但是由于过桥手续繁琐,交通费用过高,港珠澳大桥的交通联系作用受到极大限制。第二,粤东地区交通设施发展滞后。对外而言,粤东地区与珠三角的交通联系不够便捷,粤东直达珠三角的高速铁路只有潮汕站和汕尾站两个站点,揭阳、汕头缺少直达广州、深圳的高速铁路停靠站点;对内而言,粤东各市之间交通联系以公路为主,高速铁路尚未开通。第三,粤西地区交通运行成本较高。伴随着广湛铁路、深湛铁路的建成通车,粤西地区与珠三角中心城市广州、深圳的高速运输通道基本建成,但是运行的车次较少,很多时候往往“一票难求”,而且票价远远高于其他地区,不利于群众日常出行。此外,粤西地区与区域内多数城市的轨道线路尚未贯通,尤其是珠江东岸的城市,出行只能选择公路运输或者铁路中转。粤西与粤东地区距离最远,两地缺少直达的铁路,交通往来不便,严重制约了两地的交流与合作。

表1 广东沿海经济带各城市可达性数

表2 广东沿海经济带城市产业结构相似系数

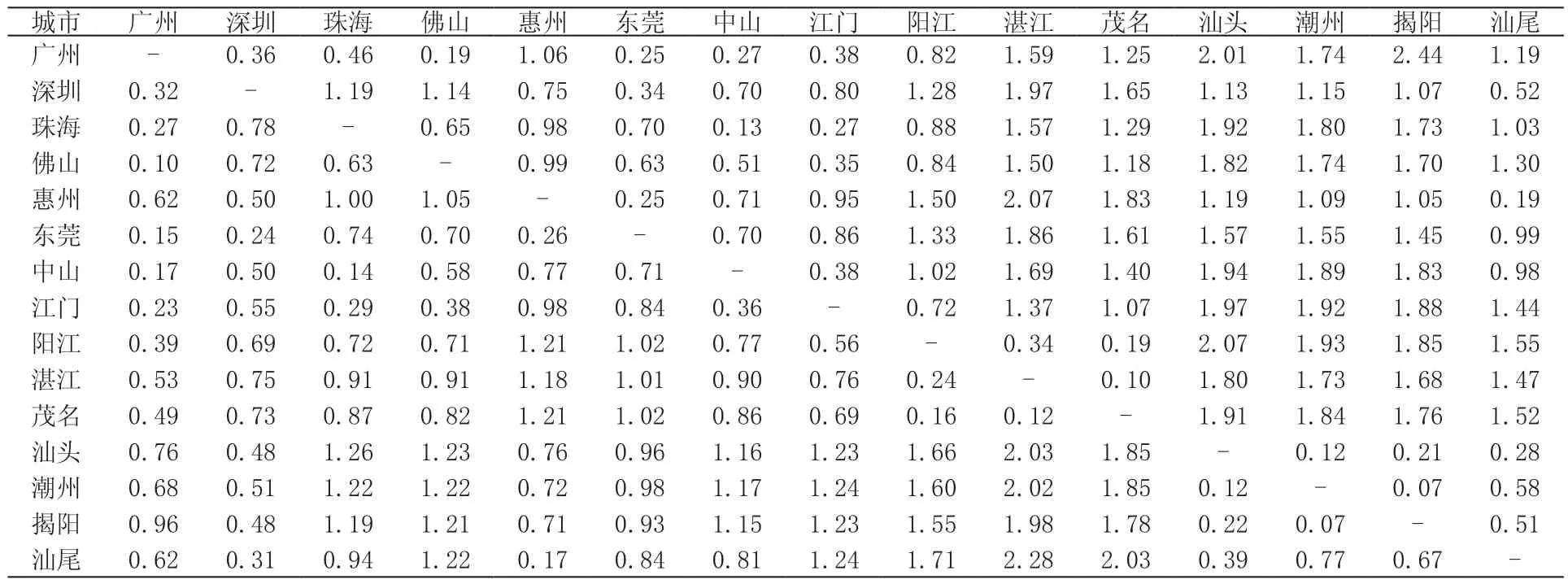

(二)产业联系分析

1.产业结构相似度

产业结构相似系数刻画了经济带城市间的三次产业分布的相似度(表2)。广东沿海经济带整体产业相似系数较高,多数城市间相似系数高于0.9,表明城市间的产业同构问题较为严重。具体来看,广州的经济实力较强,产业发展已经十分完善,产业结构系数对比其他城市较低,产业差异明显,唯一与之相似的就是深圳,二者的产业相似系数高达0.9427。作为区域内两大中心城市,两市间发展程度相当,产业结构相似度高,存在着激烈的竞争关系。值得一提的是,虽然广州与佛山相邻,但是二者的产业相似度最低,说明两市已经形成明确的合作分工,具有稳定的协同合作关系,其经验值得其他城市学习借鉴。同属中心城市的深圳与周边城市如东莞、珠海、广州、惠州等城市产业相似系数高,竞争压力较大。深圳作为区域中心城市,应该学习广州与佛山互补发展的模式,加强周边协同合作,通过合理分工实现差异化发展。珠三角其他城市如珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门相似系数皆在0.96以上,其中,珠海、东莞、中山之间的相似系数在0.99以上,佛山、惠州间的相似系数在0.99以上,江门在珠三角内发展水平略低,产业相似系数低于其他城市。粤西地区湛茂阳三市的相似度在0.99以上,产业同构问题突出;粤东各市虽在发展程度上有所差异,但产业结构相似度依旧在0.97以上,其中,汕头、潮州、揭阳三市相似系数最高,产业竞争异常激烈。

2.行业发展情况

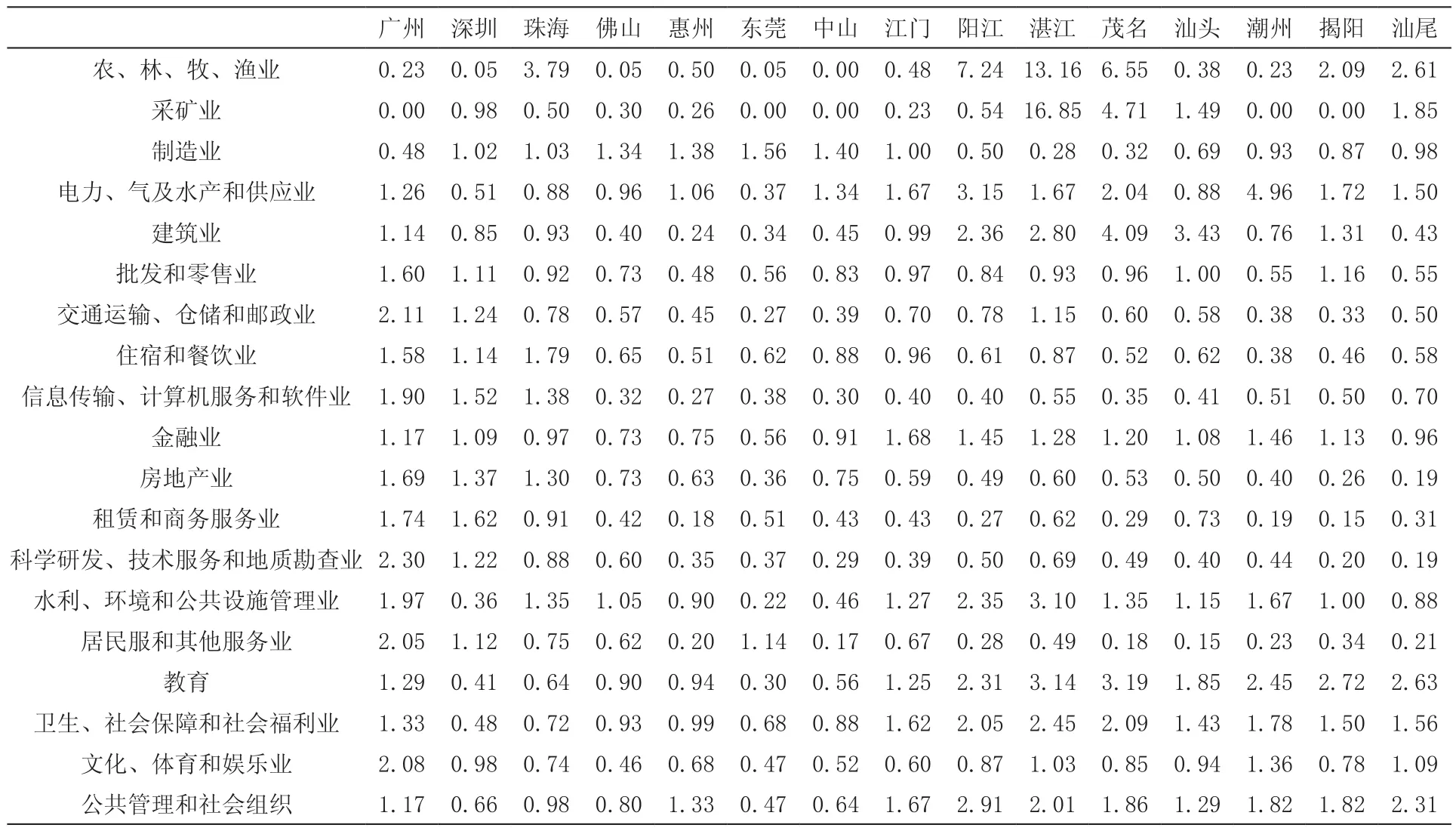

表3 广东沿海经济带城市各行业区位商

把握不同产业隶属行业的发展情况,有助于把握经济带内部行业分布特征。从表3来看,广州、深圳均以中高端行业为主,如信息传输、计算机服务和软件业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研发、技术服务和地质勘查业,珠三角其他地区以制造业为主,粤东、粤西在农业和资源输出行业较为发达。广州作为区域中心城市,发展水平较高,区位商大于1的行业多达16个,而且这些行业多数隶属第三产业,行业对外输出能力强,是经济带内综合服务中心和经济辐射中心。深圳二三产业下的多个行业区位商皆大于1,对外输出效应显著;外向行业分布与广州相类似,二者的细微差异在于深圳制造业还保留着对外输出能力,而广州的制造业基本转移到周边城市,更加注重提高服务行业的区位商,因此广州的综合服务能力强于深圳。珠三角其他城市更偏重发展制造业,制造业区位商皆大于1。其中,东莞制造业优势最突出,佛山、惠州、中山直追东莞。虽然珠海制造业优势不明显,但是珠海毗邻澳门,受到澳门发达的旅游业影响,住宿和餐饮业的区位商最高,外向输出能力最强。江门处于珠三角边缘,制造业水平不及珠三角核心城市,但是江门的多个行业区位商皆大于1,金融业区位商是区域内最高的。粤西三市行业发展极为相似,农业区位商很高,资源供给较为充足,以采矿业等初级加工产业为主,缺乏完整的工业体系。粤东地区各市发展程度差异突出,具体行业分布差距较大。汕头在采矿业、建筑业、批发和零售业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、教育、卫生、社会保障和社会福利业、公共管理和社会组织等多个行业都具有较强的对外服务能力,经济实力位于粤东地区前列;潮州资源较为丰富,在电力、气及水产和供应业的区位商最高,揭阳、汕尾在农业领域的外向输出能力较强。

(三)城市流强度分析

选取主要对外服务行业指标求出各市城市流强度。如表4所示,珠三角地区城市流强度较高,要素流动效率高,粤东西两翼城市流强度数值偏低,且粤东地区发展劣势更明显。利用城市流强度进行聚类分析,结果显示在欧式距离为5时,可将经济带所有城市分成四类。一是高强度城市,代表城市为广州。广州的经济规模大,城市人口密集,人均GDP较高,外向功能量高,综合服务能力较强,与其他各市的经济联系极为紧密。二是中高强度城市,主要有深圳、东莞。深圳在经济规模上遥遥领先,但是外向服务功能量远不及广州,城市流强度与广州差距较大;东莞具有极高的对外服务功能量,人均GDP居于区域中游,仍需加快经济发展,扩大城市规模。三是中等强度城市,代表城市为佛山。佛山经济规模较大,人均GDP仅次于广州、深圳,但是其外向功能量不足东莞的一半,对外输出能力有待提升。四是低强度梯度,主要有中山、惠州、茂名、湛江、汕头、珠海、阳江、江门、揭阳、潮州、汕尾。中山人均GDP较高,但是外向功能量排名第八,相当于区域中低水平;惠州各个指标值排名居中,区域发展优势不突出;湛江、汕头对外服务功能量位于区域中下水平,经济指标未达到经济带的平均值;珠海经济实力强,人均GDP仅次于广州、深圳,但是对外服务功能量过低;江门、阳江、潮州、揭阳、汕尾地理位置较偏,发展较其他地方落后,人均GDP和对外服务功能量排名居于末位,必须打造地方优势产业,增强自身经济实力。

表4 广东沿海经济带城市流强度

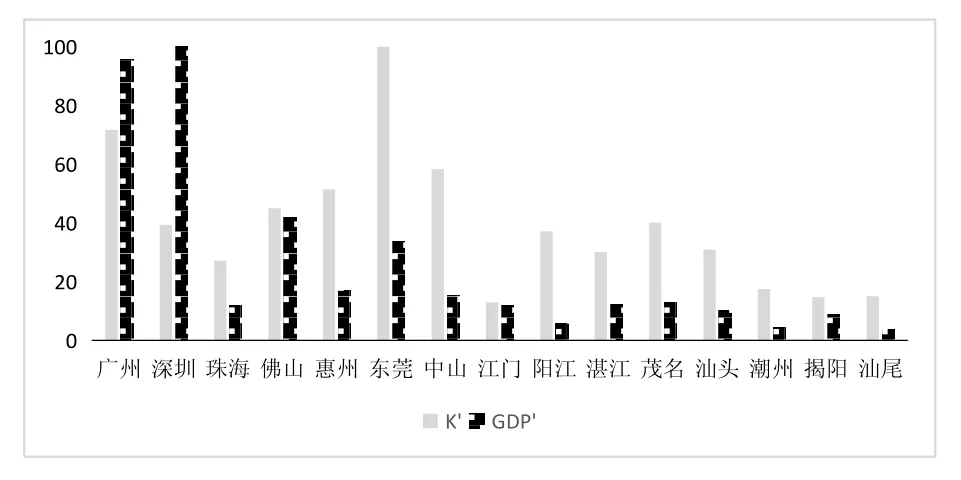

图1 广东沿海经济带城市流强度结构

根据城市流强度的计算公式,将城市流强度分解成经济发展水平和对外服务能力,进一步分析造成城市流指标差距的原因。如图1所示,广州、深圳两大中心城市对外服务功能量和经济水平都很高,但是经济水平高于服务能力,属于服务滞后型。深圳的经济发展实力在区域内最强,但是服务能力与经济水平极不匹配。相比而言,广州的发展协调性更好。对于中心城市而言,其任务不仅仅是增强自身实力,更要引领带动其他城市发展[5]。广州、深圳在保持经济快速发展的同时,要强化经济辐射功能,重点是要完善服务设施,加强区域综合服务能力。珠三角其他城市以及粤东西地区城市经济发展水平滞后于服务能力,亟需加紧对接中心城市,积极主动承接中心城市转移功能,加快经济发展。尤其是珠三角城市,作为区域辐射中心,它们承担着拉动东西两翼发展的历史使命。必须要明确城市功能定位,加强内部协同合作,加快产业发展转型升级。粤东西两翼距离中心城市过远,中心城市的经济影响较弱,一方面要完善交通设施,加紧对接珠三角,另一方面也要培育区域中心城市,不断发展壮大节点城市。

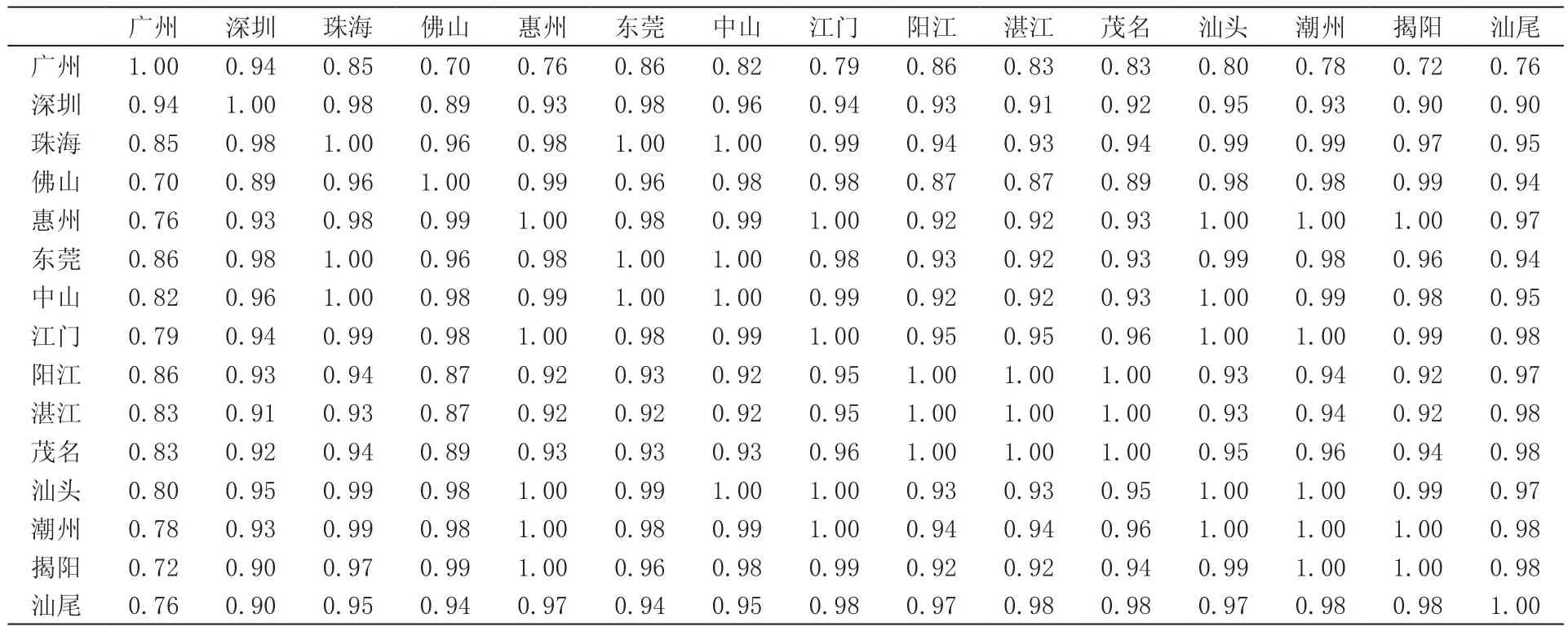

(四)经济影响力分析

通过引力模型衡量各市之间的经济作用(见表5)。区域整体经济影响力呈现出中间高两端低的空间分布特点,珠三角地区城市引力值较高,粤东粤西地区经济影响显著弱于珠三角。当个体欧式距离为5时可将所有城市分为三个梯度。

表5 广东沿海经济带各市引力值

第一梯度为高引力值城市,具体城市包括广州、深圳、佛山,主要特点表现为经济实力较强,城镇人口较多,城市规模庞大。广州作为省会城市,城市规模处于全省前列,经济发展水平紧逼深圳。广州与佛山的隶属度最高,经济联系最密切。这不仅有助于广州缓解城市压力,加快产业转型升级,转移非中心城市功能,还能极大促进佛山发展。佛山市近年来城镇人口连年增长,城市规模逐渐扩大,经济发展水平处于经济带前列。从引力值来看,佛山已经超过深圳,位列经济带第二,区域经济影响力不断扩大。佛山发展很大程度受益于紧邻中心城市的地理优势,受到广州强大的经济辐射。就经济隶属度而言,广州对佛山的经济影响率高达93.47%。佛山不断完善广佛城际铁路,提高中心直达效率,加快融入“广佛肇”经济圈,深化与广州的协同合作,逐渐发展成为区域次级经济中心。深圳的城市规模和经济水平都处于区域领先水平,但是深圳与其他城市的连通性不如广州、佛山,交通发展的劣势导致深圳的经济影响力大打折扣。深圳接收的经济影响主要来自广州和东莞。广州既是深圳在经济带内最大竞争者,也是区域最大的合作者,二者之间的关系需要进一步磨合。深圳和东莞尚未形成明确的功能分工,产业之间的竞争性较强。深圳应该学习广佛一体的发展经验,合理转移非中心城市功能,加强周边城市的协同合作,构建和完善连接其他城市的快速通道,增强区域影响力。

第二梯度为中等引力值城市,主要包括东莞、中山、江门、珠海、惠州等珠江沿岸城市。东莞在经济总量上超过佛山,拥有完整的产业体系,但是东莞与深圳的衔接不够,深圳对东莞的经济影响仅有26.77%,远不及广州的65.07%,东莞应该把握好自身城市定位,不断完善交通设施建设,加强与深圳的协同合作,积极主动接受深圳的经济辐射,加快融入“深惠莞”经济圈。中山的经济实力较强,地理上与广州相邻,区位优势明显,受到广州方面的经济影响率为68.85%,不足之处在于中山城市规模不大,区域影响力不足。江门的经济发展处于中下水平,城市规模也不大,再加上位于珠三角边缘,与中心城市距离较远,难以接收广州、深圳的经济辐射。珠海经济规模不大,城镇人口排名也较为滞后,但是珠海位于珠三角核心区,受到广州、中山的经济影响较大,引力值居于区域中等水平。惠州经济实力和城市规模都处于区域中游,主要到东莞的经济影响,与中心城市的联系还需要进一步加强。

第三梯度为低水平引力值城市,具体包括粤西地区的湛江、茂名、阳江,粤东地区的汕头、潮州、揭阳、汕尾等市,该梯度城市处于经济带边缘,与中心城市距离较远,往来交通不便且运输成本高。这些城市的经济发展滞后,城镇化水平低,区域经济影响力不强。粤西各市的影响力局限于相邻城市,受到广州的经济辐射较大。湛江虽然被定位为区域中心城市,但是经济影响力尚不及茂名;阳江经济规模不大,城镇人口居于末位,但作为珠三角与粤西地区的重要支点,阳江的交通优势尤为突出,不仅可以受到来自珠三角的经济辐射,与茂名、湛江的经济联系也十分紧密。粤东地区主要受到深圳的经济影响。汕头的经济实力最强,对潮州、揭阳的经济影响较大,但是交通网络不完善,综合影响力不及揭阳;汕尾位于珠三角经济辐射边缘,主要受到深圳、东莞的经济影响,但是汕尾发展水平不高,经济影响力不强,难以发挥其重要节点功能,影响珠三角与粤东有效对接。

四、研究结论与未来展望

广东沿海经济带一直是广东省经济发展最主要的增长区域,政府通过行政规划的方式,加强粤东、粤西地区与珠三角的协同合作,一方面有利于巩固珠三角的经济实力,增强珠三角地区的经济影响力,另一方面期望利用珠三角带动东西两侧的经济发展,培育广东经济增长新动力。通过城市流强度和引力模型对广东沿海经济带进行量化研究后总结出该区域的发展特点:(1)经济带产业布局初步成形,总体结构较为合理,但是空间内部产业同构现象严重,城市产业分工不明确,实力相当的城市间产业竞争异常激烈;(2)交通网络不完整,珠三角城市间连通性不强,粤东西地区交通设施极不完善;(3)区域内普遍存在经济实力与服务能力不匹配的问题,广州、深圳等中心城市服务能力尚未达到带动全局发展的要求,而其他城市由于经济发展不充分直接影响到自身功能的发挥;(4)珠三角区域的经济影响力较强,相互经济作用大,但是对粤东西地区的经济影响力不足。

优化广东沿海经济带空间结构的关键在于:第一,明确城市定位,加强合作分工。根据市场主导原则,结合地方资源优势和发展基础,按照政府规划中对各个城市的功能定位,合理规划产业布局,加快产业集群,提高优势产业的区位商,形成错位发展、优势互补的产业格局。第二,完善区域运输网络,加快交通一体化。建设珠三角城市直达的城际快速通道,提高资源要素流动效率;增建跨江、跨海通道,强化珠江东西两岸的交通联系。增设粤东西直达珠三角的线路、车次,降低交通运输成本,加强两翼与中心城市的交通对接,提升区域内部的交通联动性。第三,各城市要根据省政府的统一规划部署,在明确城市功能定位基础上,比对自身发展与规划目标的差距,有针对性地进行改进和完善。中心城市要不断优化发展结构,强化创新带动能力,加深对外开放程度,提高区域经济影响力和综合服务能力,其他城市要全力对接中心城市,积极承接中心转移产业,夯实发展基础,建立和完善产业发展体系。