中国农村精准扶贫经验的国际传播

温庆 罗青 毕建录

【内容摘要】 摆脱贫困是一个世界性难题。由中央广播电视总台旗下CGTN出品、中国传媒大学国际传播团队参与制作的短视频系列节目《新乡土中国》,2019年9月17日起在全球范围陆续上线。节目一经播出,引发了国际社会关于中国脱贫攻坚经验的热烈讨论。本文以《新乡土中国》为例,分析其国际传播效果,归纳总结中国扶贫故事的国际传播路径,以期为相关议题的国际传播提供借鉴。

【关 键 词】《新乡土中国》;精准扶贫;国际传播;路径

摆脱贫困是一个世界性难题。据联合国开发计划署发布的2019年度《全球多维贫困指数》报告,目前全球共有13亿人处于“多维贫困状态”①,世界减贫事业任重而道远。摆脱贫困是中国改革开放以来取得的最令全球瞩目的成绩之一。特别是党的十八大以来,中国的脱贫攻坚工作取得了明显的进步和卓越的成绩。2013年11月,习近平总书记在湖南湘西考察时首次提出了“精准扶贫”的概念,这对中国的减贫工作产生了重大而深远的影响。

作为世界上减贫成效最为显著的国家,中国在长期的扶贫实践中摸索出政府主导、社会力量参与、自力更生等具有中国特色的扶贫经验,为世界其他国家和地区开展扶贫开发提供了宝贵经验。

2019年9月17日,由中央广播电视总台旗下CGTN出品、中国传媒大学国际传播团队参与制作的短视频系列节目《新乡土中国》(From the Soil)开始在全球范围上线。节目一经播出,引发了国际社会关于中国脱贫攻坚经验的热烈讨论。本文从中国农村精准扶贫故事的国际传播路径和效果出发,探索分析在当今国际舆论环境下如何讲好中国扶贫故事,总结归纳出类似题材在国际传播时可借鉴的经验。

一、中国农村精准扶贫经验国际传播的意义

中国从积贫积弱发展到七亿人口成功摆脱贫困,成为世界第二大经济体,在脱贫攻坚方面取得了显著的成效,摸索出了一条具有中国特色的道路。作为发展中国家,中国率先完成联合国千年发展目标中的减贫目标,体现了中国智慧和解决贫困问题的坚强决心。中国的精准扶贫主要是通过产业发展、教育培训、生态保护、易地搬迁等方式为贫困人口创造可持续的发展机会,调动人们的潜在能力和创造力,最终实现脱贫致富。近年来,随着科技发展和人民生活水平的提高,“互联网+”带动了电商产业的发展,电商脱贫、旅游脱贫、生态脱贫等在助力脱贫攻坚的同时,也提高了这些地区的可持续发展水平和能力,不断丰富着中国精准扶贫的内涵。

对外讲述中国精准扶贫的故事具有极为重要的意义。一方面,这是向世界展现真实中国的一面窗口,是对中国国家形象的完整展示。虽然中国发展取得了巨大成就,但依然还存在贫困人口和地区。讲述中国精准扶贫的故事,比起仅仅报道枯燥的数据更接地气,也更容易被国际受众接受和认可,有助于改变国际受众对中国的刻板印象。另一方面,脱贫攻坚不仅是当下中国面临和亟须解决的难题,更是世界范围内各国发展所面临的共同问题。以中国的脱贫攻坚实践为个案进行分析研究,探讨脱贫攻坚的政策和实践,可以为解决这一全球性问题提供新的思路和方法,有助于增强中国在国际社会上的话语权。概言之,中国精准扶贫经验的国际传播既是构建中国国家形象的一种渠道,也是助力全球脱贫攻坚的中国智慧和中国方案。基于此,现阶段对中国精准扶贫经验进行国际传播有着深厚的理论意义和现实意义。

二、乡村田野调查——《新乡土中国》的内容之基

为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,向世界讲好中国精准扶贫和乡村振兴故事,践行“四力”精神,《新乡土中国》节目团队深入一线,以融媒体视频方式制作扶贫专题系列节目,试图从中国乡村中寻找影响世界的力量。

节目选取中国华北、华东、西南、西北、华南几个地区的14个典型案例,邀请4位对减贫或农村发展有深入研究的外籍专家,深入中国乡村一线开展田野调查①。节目组共奔赴50多个乡镇,行程12000公里,以国际视角探索中国扶贫模式,并对其展开探讨与评论,采用国际化创新融媒体传播评论手段,拓展了媒体评论产品的新方式。

在安徽省巢湖市的三瓜公社,主持人芮婉洁(Hannah Ryder)亲身体验了中国政府创造性地利用私营企业的力量消除农村地区贫困的实践,并提出了她的思考。不同于历史上的“人民公社”,三瓜公社主营业务包括电商村、民俗村、美食村,利用私营企业淮商集团的力量,以利润为驱动力帮助当地农村脱贫。其理念是,商业机会带来就业机会,从而消除贫困。政策实施以来,不仅当地的旅游产业得到了发展,越来越多的人开始选择返乡创业,电子商务也因此成为三瓜公社最大的创收点。虽然目前当地的贫困问题已得到很大改善,但也存在一些不容忽视的问题:新的发展模式是否能带来全面脱贫致富?电子商务是否存在收支不平衡的隐患?作为一种创新扶贫模式是否经得起时间的检验,仍然是后续应该持续关注的问题。

在广西壮族自治区百色市田东县,纽约理工学院助理教授邦乔·德拉吉斯基(Boncho Dragiyski)不仅看到当地自愿搬迁政策给当地村民带来的实惠,也提出了一个值得思考的问题:许多村民搬到了由政府补贴的现代化城镇社区中,获得了更好的交通、医疗和其他设施服务,产业发展和地方农业补贴让他们的收入有可持续的基础,但老年人的心理健康和文化需求仍不容忽视。

在四川凉山彝族自治州会理县,国际住宅和规划联合会驻中国代表汤姆·沃尔特斯(Tom Wolters)通过拜访负责从事电子商务的彭舒、经营民宿旅游业的杨迪以及种植石榴的董义军等人,发现农业和旅游业在区域经济发展中可以相互促进,各个产业通过交叉布局来弥补自身的不足,使创造多样化就业和产业结构均衡发展成为可能。

在山东省栖霞市,汤姆·沃尔特斯就近年来农村“两老兩弱”现象进行调研。栖霞用党领导办合作社的方法为农民带来了更多收入,从而解决农村税收薄弱引起的公共基金储备问题,发展公共事业;而在当地农业发展方面,则坚持以合作社为纽带,进行农业产业化经营,促进产业间深度融合发展,使传统农业焕发出新的生机。

在江苏省无锡市菊花村,芮婉洁看到了两个扶贫试验:一个是整合农业供应链,从种植经济作物菊花延伸到发展菊花产业,带动菊花旅游,催生当地餐饮业的壮大发展,助力当地企业发展;另一个是企业家和创业者带头回家乡,为本地经济作贡献。芮婉洁认为,这些对于全球脱贫或许是有益的尝试。

在广西桐州,中国与全球化研究中心高级研究员马里奥·卡沃洛(Mario Cavolo)通过调研发现,曾经日渐衰微的六堡茶产业在政府的支持下,通过非物质文化遗产与手工烤茶相结合的模式已为市场认可,同时,随着茶产业的发展,逐渐吸引到社会力量参与其中,如阿里巴巴保险库,成就了茶叶存储银行投资的成功。

农村问题一直是中国国际传播中的敏感话题和尖锐问题。《新乡土中国》系列节目另辟蹊径,以乡村田野调查为支点,以乡村振兴、精准扶贫、城乡二元发展中出现的问题作为观察点,通过外國人的视角,结合对乡村习俗、地理、历史、文化等元素的可视化传播,用“中国乡村声音”向世界讲好“中国故事”。这些外籍专家亲身调研,以Vlog的形式生动地记录了他们眼中的中国农村精准扶贫故事。有网友在视频下方评论道,“这才是真实的中国”“棒极了,中国脱贫经验值得借鉴和学习”。

三、《新乡土中国》国际传播效果分析

为进一步厘清《新乡土中国》节目的国际传播效果,本研究结合国际第三方媒体监测工具“飞书互动”,对节目的国际传播效果进行了分析总结。飞书互动的监测数据主要来源于YouTube、Facebook、Twitter等社交平台。

截至2020年8月15日,《新乡土中国》系列节目共发布5集,在YouTube平台累计播放量达到25万次,高于同频道其他节目近百倍。其中From the Soil: How does Tiandong escape the poverty trap through relocation?单期节目的播放量达到了11万次。

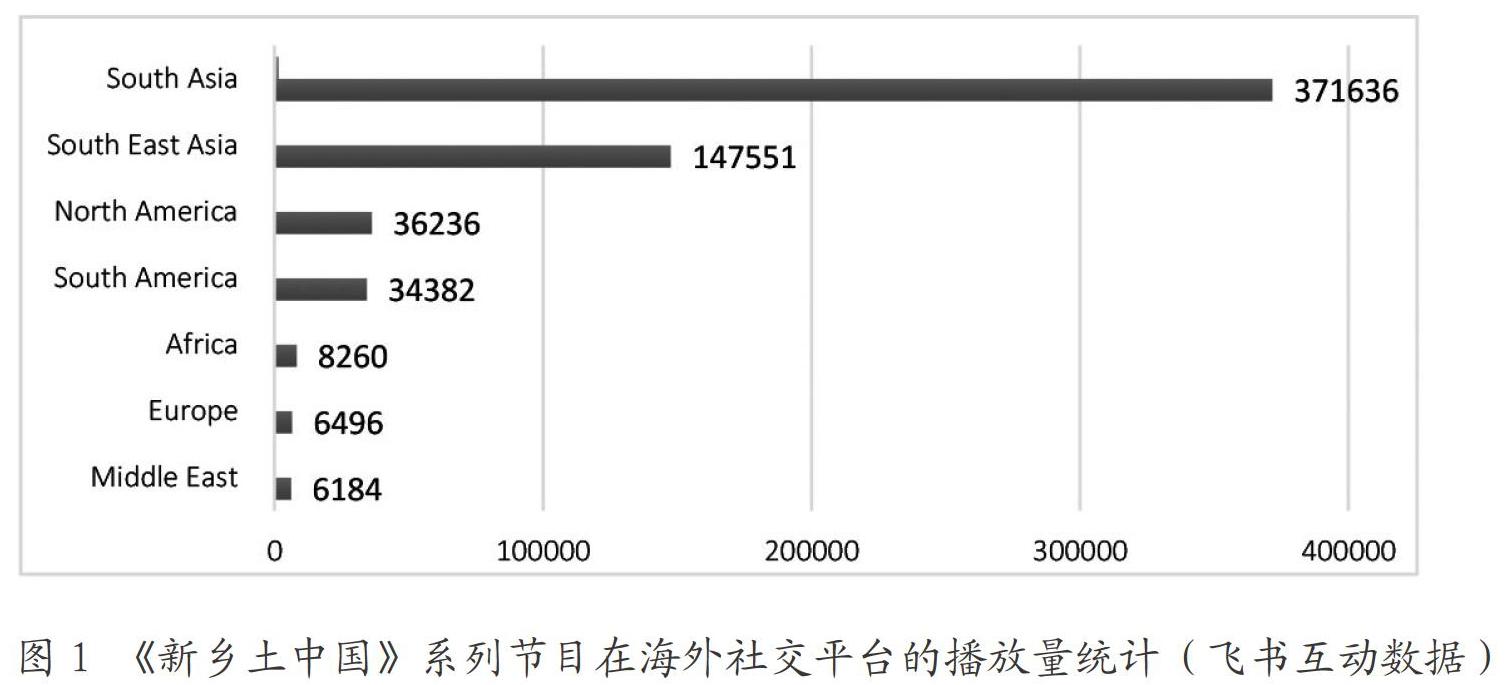

从图1可见,2020年1月~7月,《新乡土中国》系列节目在欧洲、美洲、南亚和东南亚地区的观看量达到596301次,其中美洲地区的观看量达70618次。不难看出,节目不仅在周边地区取得较好的传播效果,在意识形态完全不同的美洲地区也取得了相对亮眼的收视效果,是一个较为成功的国际传播实例。究其原因,一方面,国际社会对有关中国议题具有强烈的好奇感;另一方面,摆脱贫困始终是人类共同关注的重点议题,该议题之下的传播内容更容易被关注和讨论。但需要指出的是,系列节目在欧洲、非洲及中东地区的播放量相对较少。

此外,本研究还跟踪观察了2020年7月第一周的《新乡土中国》系列节目访客情况,从新旧访客对比、地理纬度以及区域设备使用等维度进一步展开分析。

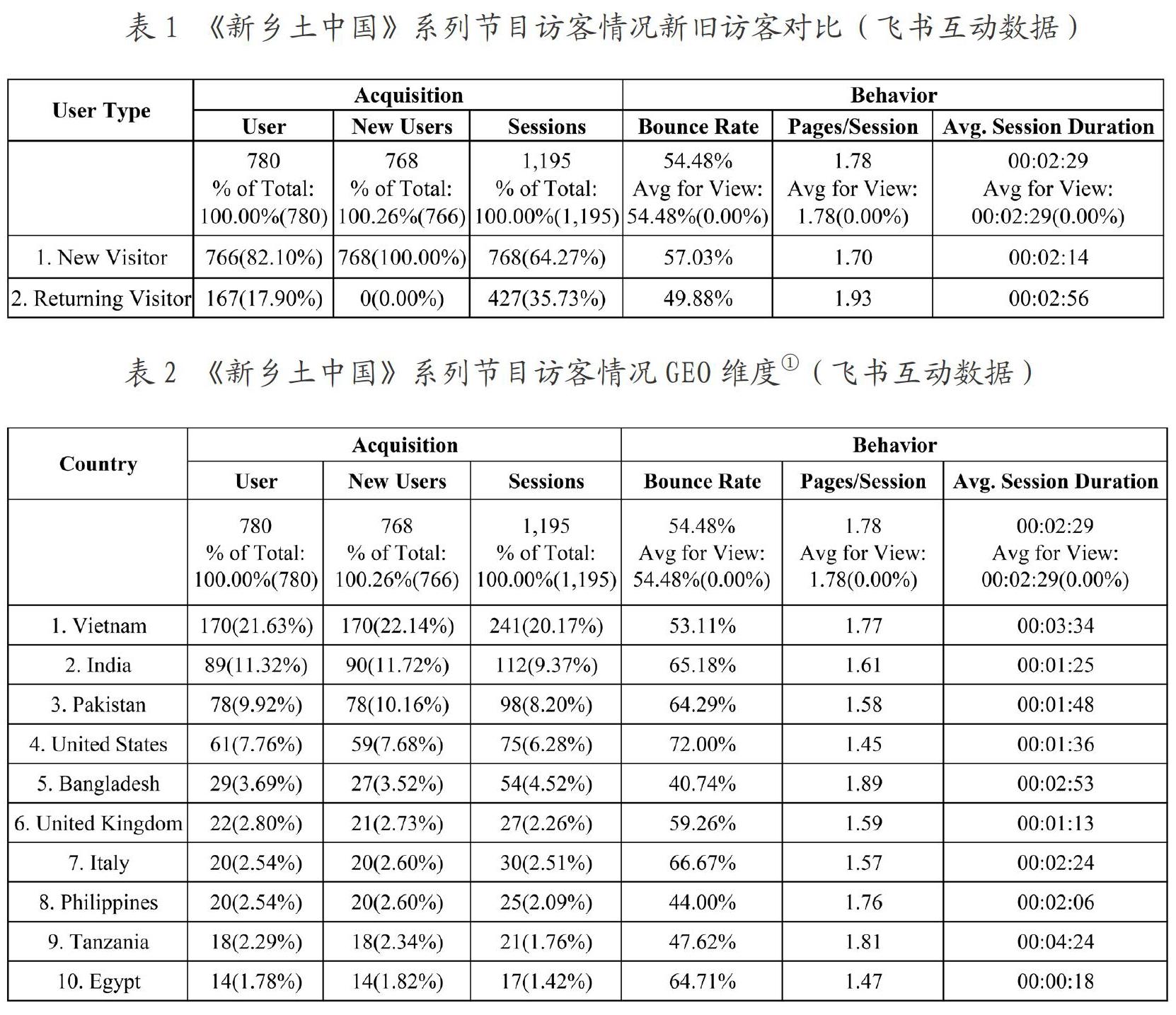

从表1可以看出,随着视频上线时间的积累,一周内系列节目累计新增用户768人,视频播放量呈明显上升趋势,说明系列节目粉丝增多带来了视频传播力和影响力的逐步增加。从累积平均时间来看,新用户页面停留时间为2分14秒,老用户页面停留时间2分56秒,这说明老用户对系列节目有一定的黏性和忠诚度,视频对新用户有一定的吸引力。

表2的地理纬度分析显示,南亚、北非以及欧美地区的受众对于系列主题的视频更感兴趣。数据显示,欧美地区观看率高,东南亚地区观看体验较好。东南亚和中国的地理位置相近,文化背景有更多的同质性,系列节目中展现的脱贫攻坚实践在当地具有一定的参考价值。

总体来看,《新乡土中国》系列节目取得了较好的国际传播效果,在全球范围内引发了相对广泛的关注和讨论。

四、《新乡土中国》的国际传播经验

长期以来,中国的国际传播还面临东西方文化差异的障碍。中国人讲故事更擅长宏大的叙事框架和历史大格局,聚焦于讲政策、讲方针、讲道理等理论层面。而西方媒体的叙事更专注于小人物和小事件,通过小人物的成长经历来暗示或揭示大的时代变迁。我们不能武断地判断哪种叙事方式更为正确,哪种传播方式更为有效,但如果能将两者在微观和宏观层面相互融合,并因地制宜地进行传播,中国故事就能被更多的国际受众接受和认可。

(一)采用小而美的叙事方式,用客观中立的视角展示真实的中国

首先,《新乡土中国》没有只抓住精准扶贫的政策和成就来宣传,更多的是就脱贫攻坚的故事进行陈述和思考。比如,安徽“三瓜公社”那期节目,不仅展示了电子商务可能带来的收益,也引出人们对于电子商务可能带来入不敷出风险的思考。节目中立客观的视角提高了观众对于信源的信任感,在一定程度上增加了节目的说服力和可信度。

其次,系列节目的主题虽然与中国精准扶贫政策的落地实施有关,但视频内容并没有就政策本身进行过多的阐释和解读,而是通过中国农村旧貌换新颜的具体变化说明政策的成功——通过贫困村人们的口述和影像资料的辅助,向观众展现中国脱贫攻坚的累累硕果,为全球脱贫提供了新思路和新方法。在国际传播的舞台上,这种故事化的传播方式往往会收到相对较好的传播效果。

(二)紧跟时代趋势,以Vlog第一人称视角进行拍摄

技术的更新迭代带来了媒介技术的迅猛发展。5G技术的发展不仅带来了媒介融合,也带来了新的媒介传播方式,催生了以其自身的传播优势迅速走红的Vlog短视频。Vlog作为一种视频日记形式,着重于记录生活和分享生活,这样的视频形式非常适合传递视频内容的真实感。主人公通常以第一视角的方式将真实的生活情景和社会现状展现在受众面前,通过这种生活化的叙事将主人公的思维方式和情感直接传递给受众,具有极强的现场感和可信度。

《新乡土中国》系列节目紧跟时代潮流,抓住了社交媒体时代受众碎片化的视频观看特点和趋势,采用Vlog的形式,把节目时长控制在15分钟左右,拉近与国际受众之间的距离,更容易抓住受众的注意力,提高节目的传播效果。同时,相较于其他类型的国际传播案例,Vlog极大地增强了视频语言的趣味性,通过主人公或轻松或诙谐的语言风格呈现整个脱贫攻坚故事的来龙去脉。在当前国际舆论环境下,这种趣味化的叙事方式能在一定程度上降低受众的心理防备,进而强化受众对于信息的认知和接受态度,最大程度地实现系列节目的国际传播价值。

(三)巧用外籍主持人,借助“外眼”看中国

如前所述,参与《新乡土中国》系列节目录制的主持人是常年旅居中国的外籍专家。他们通过实地调研,用自身的观察来解说中国农村精准扶贫故事。比如From the Soil: How One Village Cut Poverty Through Flowers?这期节目的主持人芮婉洁是原联合国开发计划署副国别主任,同时也是“中非咨询”中国驻非洲代表、“非洲制造倡议”国际发展部主任,对全球减贫问题进行了近20年研究。在节目中,她通过调研和观察,结合自身关于减贫问题的研究,意识到菊花村的产业脱贫和企业家(创业者)带头回乡创业发展的脱贫经验对于非洲国家具有一定的可借鉴性,但同时直言这一模式中的产业发展仍需不断创新和探索。来自荷兰的汤姆·沃尔特斯是一位农村发展研究专家,在中国工作和生活了20多年。在四川会理的调研中,他看到了农业和旅游业在区域经济发展中的相互融合和促进,见证了就业多样化和产业结构均衡发展的可能,但同时也意识到农村真正脱贫需要政府、企业家和当地人民群众三方的共同努力才能实现。邦乔·德拉吉斯基曾在美国和中国的多个大学任教,从2003年起一直从事贫困人口的研究工作。他在广西田东看到了政策扶贫、产业扶贫立竿见影的效果,也深思搬迁扶贫可能带来的老年人的心理问题和社会问题。马里奥·卡沃洛多年来一直关注中国与全球化发展的相关议题,在广西梧州他见证了政府和社会力量共同助力梧州六堡茶公共品牌和茶船古道文化品牌的打造以及茶银行的横空出世,也在对比中反思为什么美国一直被返贫问题困扰的原因。系列节目没有大肆渲染中国脱贫攻坚的成就,而是通过客观中立的态度展现当下中国脱贫攻坚中的难点和困惑,直言未来中国的脱贫工作还需不断地探索和深化,呈现给国际受众一个个客观真实的中国农村脱贫故事。

(四)运用国际化表达讲好中国故事

习近平总书记在2018年的全国宣传思想工作会议上强调,要推进国际传播能力建设,讲好中国故事、传播好中国声音,向世界展现真实、立体、全面的中国,提高国家文化软实力和中华文化影响力。①这从根本上为中国的国际传播提供了方法论依据,指明了道路和方向。

近年來,随着中国经济实力和综合国力的不断增长,西方国家逐渐流行起“中国威胁论”“修昔底德陷阱”等论调,认为随着中国的不断崛起,世界格局将随之改变,并引发新一轮的动荡。因此,一些西方国家纷纷抵制中国,试图阻挡中国的发展之路。我们需要向国际社会发出真实的中国声音,向世界展示真实、立体、全面的中国,让世界正确看待中国的发展以及发展过程中累积的经验教训。在这样的世界格局下,想要在复杂的国际传播环境中发声,就必须找到国际受众更易接受的叙事方式。

《新乡土中国》系列节目通过展现中国精准扶贫的实践,探讨和分析了其在世界范围内推广和复制的可能性。虽然节目着眼于中国农村精准扶贫故事,但是落脚点却在于为世界减贫事业贡献力量,这一叙事逻辑框架吸引了国际受众的注意力,提高了他们对信息的接受度,有利于节目内容在更大更广范围内传播。此外,节目并不只是围绕中国农村脱贫攻坚展开描述,也进一步分析了非洲、美国等世界不同地区某种脱贫政策的实践、经验和教训,给国际受众营造出一种在对比分析中描述中国脱贫攻坚故事的氛围,通过讨论和思考实现中国脱贫智慧的全球借鉴与推广。值得一提的是,《新乡土中国》系列节目上线YouTube频道时并没有强调节目的制作方和出品方,而是从节目内容所关注的议题本身出发,进行媒介间的议程设置,从而减少国际受众对中国节目的刻板印象。

五、提升相关题材国际传播效果的建议

通过分析中国在海外成功传播的作品,不难发现,有关构建人类命运共同体的议题更能得到关注和热议。国际传播要搭建讲好中国故事与推动构建人类命运共同体的桥梁,为世界的发展进步提供经验和借鉴。面对未来更加复杂的国际局势,中国国际传播依旧会面临诸多困难和挑战,这要求我们必须不断强大自身,提升在国际社会的话语权,树立和构建真实客观的中国形象。

(一)适应传受关系变化,形成更有利于传播的话语体系

向世界讲好中国故事,需要采用新时代的话语模式进行传播,站在国际受众的角度,实现从“我想说”到“你想听”的转变,切实增强国际传播的效果。具体来说,就是要重视国际传播话语体系的构建,切忌自说自话。多研究传播对象的话语习惯、思维方式,用别人听得懂、听得进去的话去讲自己的故事。要实现好的传播效果必须学会入乡随俗,用当地人们乐于接受的方式进行信息传播;了解受众的习惯、心理等,在话语方式上做出改变,减少因文化差异带来的文化隔阂和误解,准确把握对外宣传和国际传播的区别,切实提高国际传播的接受度。

(二)加速融媒体平台建设,容纳多元声音

国际传播既要充分利用传统国际媒体平台发声,也要积极融入新媒体平台技术和手段的使用,融合“报、网、刊、微、端、屏”传播优势,最大限度地吸引受众的注意力、提高关注度。同时,根据不同媒体平台的特点,选择适合的传播主体,让他们用各具特色的传播话语去讲述独特的中国故事。其中,既包括国家主流媒体的宏大叙事和国家话语,也包括自媒体生产者以普通人的视角进行的日常叙事。媒介技术的不断发展为更多普通人提供在世界舞台上的发声机会,这也意味着中国国际传播有了更为多元的传播主体和细节特写。

(三)减少文化折扣,传递中国智慧

国际传播是向国际受众展示中国社会的一个窗口,其中必然离不开跨文化传播。跨文化传播的首要问题就是如何减少“文化折扣”。从这一标准出发,国际传播应该选择受众更熟悉的传播符号。例如,不少外国网友理解中国的具体政策有一定的障碍,可以避开抽象话题,用具象的影像等视听符号来帮助他们理解和分析中国政策。

同时,在跨文化传播内容层面,也可以选择更具普遍性的话题,以提升受众对传播内容的熟悉程度,从而减少“文化折扣”。例如,系列节目中的全球脱贫问题就是全球社会发展的主要议题,很容易引发国际受众的关注度和熟悉感。尽管共同议题也会在不同文化中得出不同的含义和价值取向,这正是跨文化传播营造共同意义空间的价值,有助于丰富人类文化的深层内涵。当然,在降低文化折扣的同时,也要采用浅中有深的表达方式。在全球脱贫的“表层文化”传播中,传递中国脱贫的方案和智慧,不断增强中国国际传播的能力,构建真实客观的中国形象。

(责任编辑:姬德强)