文献档案连接历史与现实 七个线索,找一找旧时光

文献集:七个线索

2020年是泰康空间的“文献年”,我们探讨对文献的认知及其在媒介与技术变革中的定义和外延,同时聚焦文献梳理与研究如何转化为视觉呈现。

线索一:两座城市

第一个线索是关于两座城市——从科尼岛到北京。科尼岛(1890年-1940年),它是一座游乐场,一个拥挤文化的样板,一个机器时代的都市主义的胚胎,它用异想天开的技术构建欲望与享乐。北京(1949年-1999年),它是一座首都,一場宏大尺度的庆典,一个新兴国家的社会主义民族风格的实验田,它以开敞性和物体的纪念性作为空间的基本逻辑。

科尼岛与北京,它们激发着各自的信徒对建筑的狂热,在五十年的短暂时间切片中,两种全然对立的意识形态将高密度的拥挤与集体主义的宏大,孕育成了“向上”与“水平”的两种扩张方向。从科尼岛到北京,前者被视作曼哈顿都市主义的胚胎,而后者则是新兴国家的社会主义民族风格的实验田,它们发生过,并仍在生长。

去美国电力游乐场旅行:科尼岛广告1890-1910年

高树杰《剩余价值》丙烯综合材料 2019年

线索二:一份关系

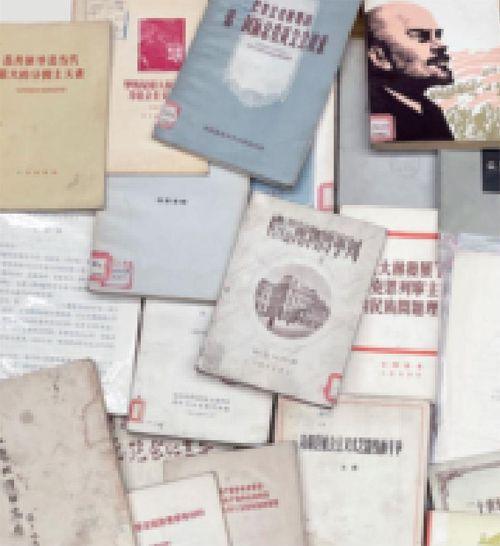

第二个线索关于“劳动与友谊”。艺术家通过一个系列国集及相关文献,在跨越时间、空间的呼应中探寻“劳动与友谊”的主题,包括早期劳动者的视觉图像、新中国工农形象、劳动中的国际友谊,同时呈现艺术家对相关历史文献档案、对劳动在其作品中的回应。

劳动与友谊有怎样的关系?劳动被公认为艺术的起源之一,也是艺术创作和新闻报道中的常见题材。当劳动被当作观察的对象,在不同文化语境中被表现的时候,劳动者之间、劳动者与劳动环境之间会产生各种象征关系,友谊也是其中之一。今天的创作者同样面对“劳动与友谊”的课题,如创作中的体力劳作、新工农形象的塑造、对劳动历史与国家间友谊的研究等。

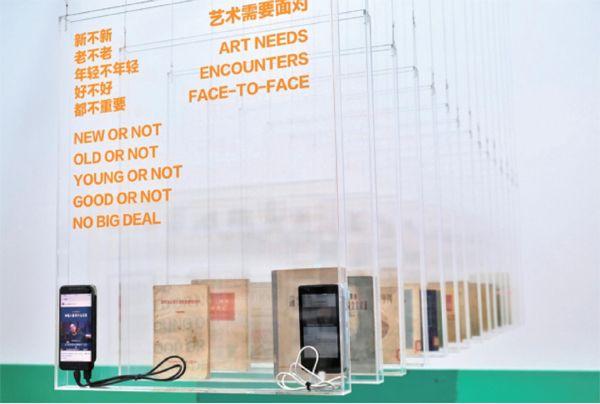

泰康空间展览现场

线索三:一个公式

第三个线索是一个公式,它是关于未来的——“未来=90%的历史+5%的当代+5%的不知道是什么”。关注当代,因为我们活在当下,貌似随着当代向前走向未来,但这其实是一种错觉或是种幻觉。换用大历史的视角看人类发展的洪流,或许发现今天所谓进步的真相,可能只是在不断地重复前人经验中演绎出的另一种版本而已。艺术正是这种版本的映射。参考过往的文献——各种信息的载体或证物,是进入大历史的一个好办法。但它们同样漂浮在洪流中,并形成自己的汪洋,随时吞噬着每一刻消逝其中的当代。任何物品都具有文献意义,承载着非常丰富的信息,其文献性表现出强烈的时代特征。

1976年10月6日景山公园的苹果树(依据杜修贤作品做的智能内容识别填充)

线索四:一份档案

“杜修贤手稿档案”是第四个线索。依据摄影师杜修贤(1926-201 4)上世纪七十年代后期的手稿档案“复盘”当时的部分情境,以杜修贤摄影活动为中心的关系网络呼之欲出,似乎可以“复盘”当时的部分情境。因这些文献涉及了众多的人名,将这些人名与事件勾连起来,隐约可现一个以杜修贤的摄影活动为中心的关系网络,在这个网络中,顶层摄影图像生产、管理的秩序与张力,以及因抵近政治中心感知到的权力律动,都得以在这些尘封已久被归于历史的文献中再度显影。希冀以上为我们解开那份神秘与区隔有所启发。策展人旋即展开一段以媒介使用为视角的政治与生活的考察,在这些尘封被归于历史的文献中再度显影。

全国摄影艺术展览办公室《南海诸岛之一——西沙群岛摄影展监》(内页)1974年10月

线索五:一个展览

1974年10月1日至11月30日,“南海诸岛之——西沙群岛摄影展览”(下简称“西沙影展”)与摄影这一艺术门类在官方体制之下的最高规格展览“全国摄影艺术展览”在北京民族文化宫共同展出。站在文献研究的角度上,历史中对“西沙影展”的宣扬和批判究竟是如何运作的?话语权力在从中央党报到地方党报的渗透过程中是否存在微妙的时差?倘若有,这种时差又是如何反向提示作为事件的“西沙影展”其宣传效用几何的?“海浪淘西沙”通过考察1974年“南海诸岛之一——西沙群岛摄影展览”(“西沙影展”)身前身后的话语网络,力图呈现附着于摄影图像上的语言如何在政治的浪潮下遭遇洗礼和淘换;中央党报和地方党报关于影展近乎雷同的版面书写,是否涵纳细微但举足轻重的差异;以及,这种差异性怎样反向提示作为历史事件的“西沙影展”其真正的宣传效用几何。

李然《別那么悲观,总归还有翻译可做》2020年左:手稿纸上作品28.5×20cm右:布面油画150×120cm

线索六:一部电影

1935年上映的由袁牧之导演、吴印成摄影的电影《都市风光》是对“20世纪30年代的上海”这个特定时代、特定空间的典型表达。一个发生在20世纪30年代上海都市里的多线叙事的荒诞故事,被嵌套在开头与结尾主人公们观看西洋镜的场景中。电影里几乎每一处情节的安排与画面的设计都可以看作是对“20世纪30年代的上海”这个特定时代、特定空间的典型表达以经典电影为文献,我们如何穿透它完美范例的屏障,再次进入并打开讨论?“检索·复拍·翻译:电影作为文献”作为回应这样问题的一个引子,展示了回应这样问题的几种方式、动作、路径和可能。

林奥劼《艺术家是怎么活的》贴纸尺寸可变2020年

线索七:一次革新

“资金/逐步转型的机构/一次又一次的实验/持续进行的争论/友谊/信任/偶然/自我组织/不求达成共识的集体工作/以及未能实现的构想……”以2000年前后的展览历史为线索,“被支持的革新”试图重访双年展、艺术家自我组织等策展实践中的“支持性”存在:资金、逐步转型的机构、一次又一次的实验、持续进行的争论、友谊、信任、偶然、不求达成共识的集体工作,以及未能实现的构想。

风雨有时,前进不止

每一年的最后一天都是一次“仪式感”满满的体验,在那一晚,每个人的选择都会不同。不论是听着耳边的海风回忆过去,还是与朋友相伴促膝长谈,又或者流连艺术馆看着美妙的作品。时间在流逝中,让每个人开始深思,又畅想着未来的美好。风雨有时,前进不止,如果你的跨年夜晚还没有想好行程,下面的信息或许可以给你一些灵感。

松美术馆

用音乐与展览对话《传统的复活》正在松美术馆展出,与此呼应之下,画帛乐团带来《卧虎藏龙》、深情+爵士版《Merry Christmas Mr.Lawrence》(圣诞快乐劳伦斯先生)、《阿兰胡埃斯之恋》等音乐作品,通过古乐复原、现代流行音乐让人们看到传统音乐的另一种出路。画帛乐团是来自中央音乐学院的跨界音乐团队,共同发起了“用音乐看世界”的艺术之旅。画帛music是音乐旅行家C10ser、竹笛音乐人Krvstal、青年作曲家Bb共同创立的创新音乐品牌,试图用音乐开启一种全新的、有趣的生活方式。在特殊一年的结束,用音乐与展览对话,开启新的人生旅途。

北京时代美术馆

共情·联接

本届展览以《共情·联接》作为主题,意在探讨人类作为“命运共同体”,个体与个体、个体与群体、人类与技术、人类与自然、艺术与生活,以及当下与未来的联接。本次展览共邀请了15位艺术家或集体带来共12件,组艺术作品,3个单元——“个体·群体”“聚力一共振”“智造·黑洞”。希望借助艺术触发那些情感的共振,让人们能够更从容更理智地审视过去,思考当下,面向未来。

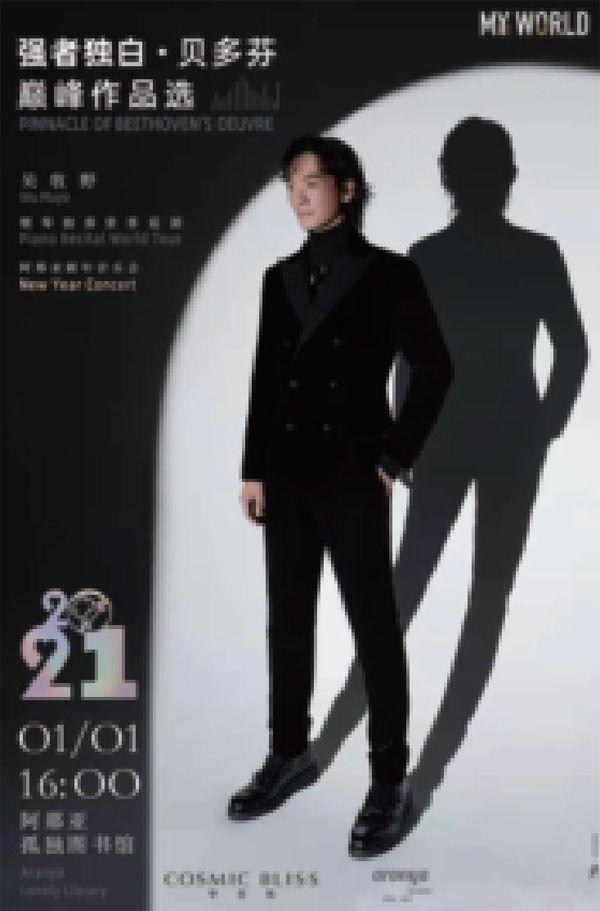

阿那亚孤独图书馆

吴牧野钢琴音乐会海边,月光,钢琴曲,音乐家,构成了我们对跨年夜的浪漫想象。在1月1日下午,国际钢琴艺术家吴牧野携可称为“贝多芬巅峰作品”的四部钢琴奏鸣曲来到阿那亚,以不朽旋律,诉说强者独白,演绎不被生活击溃的伟大心灵。

北京超剧场

讲述美好的一天

2021跨年夜,《美好的一天2020》将为观众奉献“美好的一天”。由19位讲述者在剧场的口述构成,讲述者们是生活在北京的“非职业演员”,年龄、职业、籍贯、家庭背景等各不相同。他们的讲述聚焦于2000年到2020年二十年的个人历史,在剧场中构建了关于北京的社会文化特征和生活方式的众生相。

UCCA沙丘美术馆

请注意

展览“请注意——”基于一个根本前提,即我们正在经历一场注意力的危机。媒体与科技创新以戏剧性的方式拓展了我们的认知范围,而人们的注意力却被不断分散、挪用和货币化。参展艺术家有的打破观看的惯例,邀请观众直接参与到作品当中,从而引发观众对产生焦虑、希望和联结感的原因进行反思。七位艺术家的作品共同营造出不同以往的展览体验,在启发我们审视自身与艺术关系的同时,亦对如何内化和认知我们所在的世界这一命题进行了反思。

艺·凯旋画廊

解放束缚 多彩明媚“艺术北京·发现”已于近日在望京利星行文化艺术中心开幕,这是艺术北京在今年这个特殊年份策划的“特别展览”。特别展“元plus”由柳淳风策划,邀请十家画廊参展,意在考察于逐渐变化的新全球化语境中,艺术本体与文化逻辑的关联,重视与推动以“元”为基础的多向性艺术探索。此次艺·凯旋画廊将在“元PLUS”画廊邀请展单元呈现艺术家方力钧、刘锋植的精彩作品。