从《泉志》中找寻遗失的历史信息

董帅 朱安祥

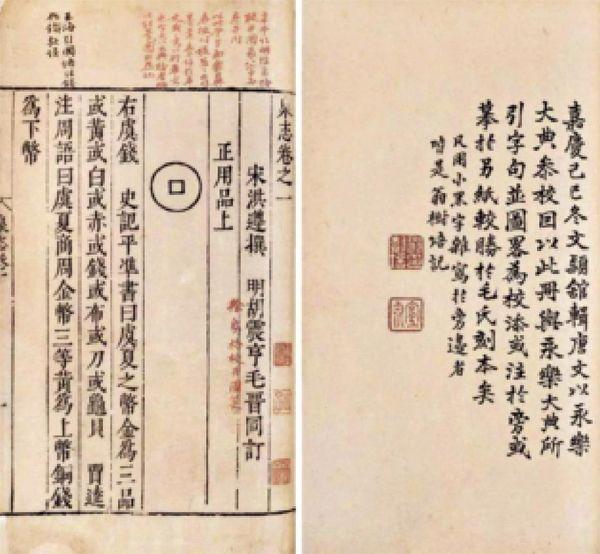

清代《泉志》刻本书影

《泉志》是我国现存最早的钱币学著作,作者为宋代人洪遵(1120年至1174年)。说到中国古代关于钱的专著,《泉志》并不是最早的。据《隋书·经籍志》记载,南朝萧梁时期顾烜就已经编写了一部《钱谱》,也称《顾烜钱谱》。《泉志》序言云:“岁益久,类多湮没无传。梁顾炬始为之书。凡历代造立之原,若大小、重轻之度,皆有伦序,使后乎此者可以概见。”从中能看出《钱谱》早于《泉志》,但此书已失传。南北朝时期政权更替,统治者纷纷自铸货币,导致钱币种类增加,《顾烜钱谱》就成于此时。《钱谱》虽失传,但部分内容被《泉志》引用,至今仍可看到鳞爪。

唐代之后,随着政治局势渐稳,钱币学快速发展,相关著述随之出现。如张台《钱录》,记录“上自先秦布币,下至五代十国时期楚马殷的天策府宝”。北宋时期,社会经济发展迅速,基于此产生的钱币学著作如雨后春笋。其中被《泉志》征引的篇目就有陶岳《货泉录》、李孝美《历代钱谱》、董迪《钱谱》等。《泉志》作为现存最早的钱币学专著,其中保存了大量遗失的古籍内容。这些内容丰富了《泉志》内涵,也是其成书的重要背景。现代学者可从《泉志》与其他文献中考证,得前人之述,对现代钱币学发展具有重要价值。

一生声望颇高

洪遵生于北宋宣和二年,卒于南宋淳熙元年,字景严,饶州鄱阳人。父为宋代名臣洪皓。建炎年,洪皓使金,被流放。绍兴十三年(1143年)回乡,15年不改志被广为传颂,被称“宋之苏武”。

受父辈影响,洪遵认真治学。“兄弟即僧舍肄词业,夜枕不解衣。”绍兴十二年中状元。绍兴十九年,洪遵撰《泉志》。绍兴二十八年,洪遵就铸钱提出建议,“因面对,论铸钱利害,帝嘉纳之。”效果甚好。绍兴二十九年,在恢复鄱阳永平、永丰两监鼓铸上,他根据唐宋管理进行分析,提出“号令不一,鼓铸益少”。主张恢复两处钱监,缓解了钱钞危机。绍兴三十年,官风腐朽,“异时选人诣曹改秩,吏倚为市,毫毛不中节,必巧生沮阂,须赂饷满欲乃止”。洪遵约定按照旧制,有效纠正了官场风气。

楚地大早期间,“遵简宾佐,随远近壮老以差赋给,蠲租至十九,又告籴于江西,得活着不啻万计”。并拘捕盗窃戍兵,稳定秩序,声望颇高。淳熙元年去世,谥号“文安”。现有《谱双》《洪氏集验方》《洪文安公遗集》等著作存世。

历代主要版本

第一,宋代。洪遵于绍兴十九年撰《泉志》。写《泉志》的背景在其序中有提到:“余尝得古泉百有余品,则又旁考传记,下逮稗官所纪,捃摭大备,分汇推移,厘为十五卷,号日《泉志》。”故我们可知该本《泉志》是此后所有版本之始。这一本虽最早,但在洪遵逝世后并没有良好保存下来,如今看到的也并非洪遵《泉志》原本。据载,“洪死,其子云‘悉举入棺矣。”至于是否真是书随人入棺,或者仅是被洪家私藏,无法得知。其后,《泉志》在陈振孙编写的《直斋书录解题》中被收录十五卷。从卷数与洪版相同,我们可认为陈振孙所收录的这一本与原本应相差不大。宋代《泉志》主要就是这两版。尤袤在《遂初堂书目?谱录类》中提及《洪氏泉志》。书中大部分用姓氏代替作者名,故我们可认为其记载的就是洪遵《泉志》。

第二,元代。马端临《文献通考·经籍考》中载:“《泉志》十五卷。陈氏曰:洪遵景伯撰。记历代钱宝。”这里将“景严”记作“景伯”,是把三洪兄弟混淆,这点有误。但其明确十五卷,也能证明其或看过洪版《泉志》。脱脱《宋史·艺文志》中提到“洪遵《泉志》十五卷”。屠燕治在其研究中,“终元一代,未见《泉志》刊本闻世”。以上著作中仅提到卷数,并无具体内容,故洪版《泉志》在宋元并未刊印,或已遗失。

第三,明代。明代《泉志》版本增多。最早的抄本是《永乐大典》中收录的《泉志》十五卷,即“大典本”。该本中有关《泉志》记载较零散,据艾俊川研究,《永乐大典》的收录并非全本收入,而是分散到各钱币下,故这一版并不完整,且该本《永乐大典》在遗传中有所缺失。今见的“大典本”是经后人校注的。

现能见最完整的《泉志》版本是万历年间胡震亨编辑的《秘册汇函》,也是《泉志》最早的刻本,但在刊版未竟时遭火灾,仅有残本。其在每卷下都有“宋洪遵撰”字样。此外,“秘本”中存在钱图,有“明徐象梅校并图篆”字样。钱图使《泉志》成为完整的钱币学专著,但也为《泉志》钱图混乱埋下伏笔。邓亚将“秘本”与《玉海》相较。其认为,从两版中多处不一样的地方如“《玉海》中有钱‘比轮晋,大泉下有‘王莽一直五十,‘秘本无,《玉海》中永通万国钱‘后周一当干,‘秘本作‘以一当十。”可知“胡震亨等人刊刻时所据抄本与王应麟所见本子不同。”

崇祯年间,毛晋汲古阁得“秘本”残版,翻刻编入《津逮秘书》,《泉志》就在其中“泉志十五卷宋洪遵撰”,简称“津本”。虽然“津本”泉志源于“秘本”,但还是有所区别的。如在每卷题注上,“秘本”题“宋洪遵撰,明徐象梅校并图篆”,“津本”卷一后题“宋洪遵撰,明胡震亨、毛晋同订”。部分卷仅题“宋洪遵撰”。这也是区分“津本”与“秘本”的依据之一。明代这三个版本是《泉志》发展的关键,后代刊印基本都出自这三版,可谓影响深刻。

第四,清代。清代抄本刻本都存在,故清代对《泉志》记载更为丰富,刊刻技术的进步也使文献保存更完整。钱曾《读书敏求记》载:“泉志十五卷,泉志鄱阳洪遵撰,嘉靖壬午秋,茶梦庵鈔本。”由此知明代不仅存在上文三版,还存在“茶梦庵本”。这一版要早于“秘本”,但原本已无迹可寻。

据《四库全书总目》记载:“其传者以宋洪遵《泉志》为最古,毛氏汲古阁所刊是也。”由此可知,“津本”发展繁盛,但《总目》收录的貌似既不是“津本”也不是“茶梦庵本”。《四库全书总目》中记“《泉志》十五卷(湖北巡抚采进本)”,且文中“是书汇辑历代钱图,分为九品”,据后人研究其本疑源自“秘本”。

嘉庆年间,“大典本”得现,翁树培将“大典本”与汲古阁本相校。今中国国家图书馆藏有此《泉志》十五卷,上载:“题宋洪遵撰,明崇祯毛氏汲古阁刻《津逮秘书》,翁树培校。”这是翁树培校对“大典本”时所用底本。通过其对校,“大典本”得以重见天日。有关“翁校本”的内容,艾俊川等学者已进行研究,其对“大典本”与翁树培的历史价值予以肯定,并且讨论了其钱图的作用。

同期,张海鹏据《津逮秘书》加以增减,编订《学津讨原》,其第八集中载“泉志十五卷宋洪遵撰”。这一版保存良好,为其传世做了很大贡献。

隶释斋本。隶释斋吸收诸本翻刻《泉志》。同治十三年(1874年),据隶释斋校刊本问世,附刻《谱双》,另光绪元年(1875年)隶释斋还刻有一本,在古籍中有所载“光绪元年隶释斋校刻本”。

洪汝奎晦木斋本。这版《泉志》是根据“津本”翻刻的。需要说明的是,“津本…‘秘本”被后世借鉴翻刻多次,但不等同于每次翻刻都与原版一致。

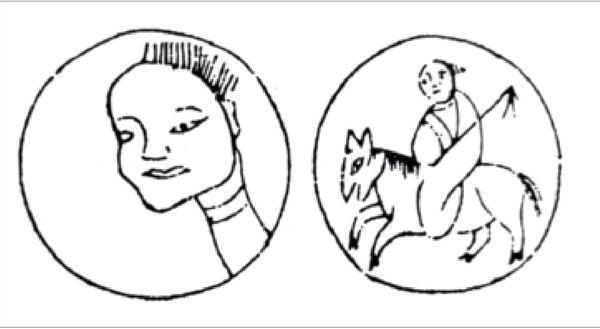

《泉志》中记载的海外货币图案,反映出洪遵较早就关注到了域外钱币。

此外,清朝衍生出许多对《泉志》进行研究的著作,进一步延伸了其内容,对钱币学的发展具有重要意义。如瞿中溶《泉志补考》、金嘉采《泉志校误》、金邻居《泉志校误》、陆虎岑《续泉志》、宋振誉《续泉志》,宋庆凝《续泉志续补》等。由此可知《泉志》研究具有时间延展性,历代学者均对其进行探究,其背后是我国钱币学研究历程的缩影。

第五,民国。丁福保据“秘本”校勘,著《泉志菁华录》。其还编印了《古钱大辞典》与《古泉学纲要》等著作,对钱币学发展起推动作用。此外,民国还有据汲古阁“津本”刊印的“博古斋本”等。

中华人民共和国成立后,各学科恢复发展,钱币学受到重视,通过钱币分析背后历史底蕴成为历史研究的一大门类,围绕《泉志》的研究得以发展。《泉志》出版之后,版本众多,各朝代都有翻刻,在海外也有诸多版本。其内容不仅对我国钱币有记载,对许多国家钱币研究均有助益。这种情况在中国钱币学史上也是不多见的。

前人成果总结

单就《泉志》的内容来看,可谓集前人之学。通过对先前钱币学成果的总结,形成了较为完整的《泉志》体系。该书收集钱币300余品,引文覆盖南朝至宋,钱品年代涵盖先秦至五代,钱币产地也从中央王朝至日本、东南亚等国家。这奠定了其作为现存最早、体例完整的钱币学专著地位。

“白金三品”之龟币

“白金三品”之龙币

《泉志》中的“白金三品”从图中可以看出,洪遵并未真正见过白金三品,这应是他根据史籍中的记载自行想像出来的图案。

尽管《泉志》收录钱品诸多,体例却不显杂乱,这得益于洪遵编著的记录方法。其将全书分为九品十五卷,正用品三卷、伪品二卷、不知年代品二卷、天品一卷、刀布品一卷、外国品三卷、奇品一卷、神品一卷、厌胜品一卷,体例严谨工整。通过这种科学的分类方法,方便搜寻并整理其中内容。此外,洪遵在编修《泉志》中,并非简单集合、编整、录入,同样注重真实性。洪遵通过收集实物辅以史料认证的途径,保证记录真实、保障其高品质,从现《泉志》中便可窥得一斑。其在大部分钱品之下均引前人之言,如《随书·食货志》、顾烜、张台、董迪、李孝美等。再者,洪遵在编修中对史料与钱币提出自己的看法,使用“余按”的方式插在书中。洪遵在遍览著作后,能做到史论结合,并提出自己的言论,不依附名家之言,实属不易。

钱图价值重大

《泉志》书中所引用的钱图一直饱受争议。因为其中有相当一部分钱图形象不准确,存在混淆。对钱图问题,艾俊川、可居等进行过探讨,并提出了他们对钱图的看法。笔者认为钱图的存在对于这部著作来说是重要的,我们所知钱币学在我国存在很长时间,其中不乏优秀的钱币学著作。相比其他记载,《泉志》有何优点,这是值得思考的。其成书并非最早,仅十五卷,但流传至今,发扬光大的原因就在钱图。正因其将钱图与文字描述相结合才奠定了该书在钱币学的地位。

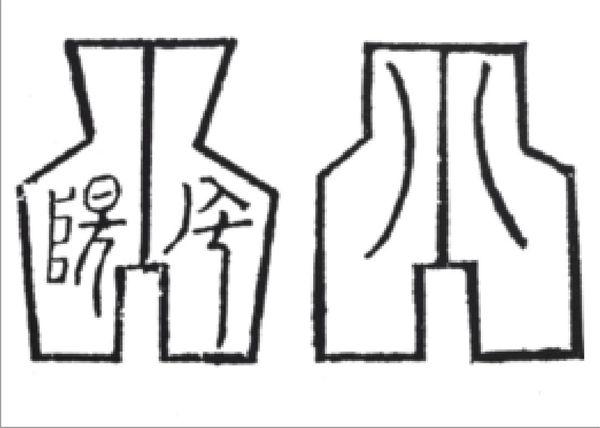

“宅阳”方足布

现存《泉志》主要是据后代诸版发展而来,经过流传,洪遵《泉志》中的原图有遗失,我们见到的钱图并不完全是洪版。如钱图部分在明代被徐象梅校撰。故并不能将钱图混乱全归于洪遵。如丁福保“宅阳”方足布《泉志菁华录》言:“徐氏未见真泉,凭臆杜撰,陋劣可哂,无一与真钱相肖。”“故徐图实洪志之疣赘也。”充满着对徐象梅钱图的不满。虽然钱图存在一定错误,但更是因钱图才有更多学者投入进《泉志》研究。至于钱图的真实性,现代研究已能辨别大部分,其中有钱币缺失,甚至在成书前就已不存在的钱币则无处考证。在“书”与“图”流传中,经数代人的编整校正,其存在部分失真也是可以理解的,这不能否认《泉志》的科学性。如果后世流传过程中没有进行钱图校正与补充,那么《泉志》就不会有现在的面貌,或许因钱图缺失而致整部书遗失,由此衍生的关于古代钱币的研究也就不复存在。《泉志》钱图在明代得到重新图篆也使得后人翻刻有了更清晰完整的版本,具有很大的学术价值与研究意义。

《泉志》流传背后是中国钱币学的进程,验证了我国钱币学研究源远流长。今人可从中了解到当时有关钱币记载,进而去探究当时社会、经济乃至文化、政治,立足钱币看时代印记。现今围绕《泉志》的研究逐渐增多,但仍存很多未知,如《泉志》流傳海外产生的影响、是否存在更多未被探知的版本等,这些问题还需要更多的学者对此进行研究。(注:本文作者来自河北师范大学历史文化学院)。

《泉志》所记“平阳”方足布这种摹本和真品实物相似度很高,说明洪遵一定见过方足布实物。