“深度学习”视域下的大学“金课”

——历史逻辑、考量标准与实现路径之审思

吕林海

(南京大学 教育研究院, 江苏 南京 210093)

一、 研究源起:“金课”辨思的历史逻辑

就传统而言,追求“优质的教学”(“金课”一词的核心内涵)一直是大学的重要功能和目标。从古希腊的“学园”一直到中世纪的寺院学校,高水平或优质的传经讲授、散播知识以及培养人才始终是大学最重要的行动职责。如果加以深究,那么这一行动职责的确立,内在地是以知识的统一性或神学的统领性为前提的。“如果说古罗马时期的‘七艺’是以人为核心(以人的理性为统一性),那么到了中世纪,人的位置就让渡给了上帝(以上帝的精神为统一性)。……(中世纪及其之前的大学形态)从来没有与知识整体、人的精神统一性相悖离。”[1]由此,知识的相对齐一性和有限性不仅凸显了“教学”的核心功能,也必然带来“讲授法”的荣耀地位及其作为“优质”的判定标准。

哈斯金斯(Charles Homer Haskins)在《大学的兴起》一书中引用了一段13世纪意大利博洛尼亚大学的德纳利斯(Odefred de Denalis)对于《旧法理汇要》这门课的教法陈述。其中的话语颇为耐人寻味:“关于教学方法,以下的通则一直被古代和现代的法学博士尤其是我自己的老师所遵循,我也将遵循这一方法。……所有的学生都会有所收获,因为他们将听到整本书的讲解,任何内容都不会被省略掉。学生可以从案例的陈述和课本的讲解中获益。”[2]35

德纳利斯在教学陈述中详细说明了“讲授式教学”的完整课堂流程,即“概述标题-讲解内容-通读课文-重复内容-揭示问题”[2]37,这几乎是通行于中世纪大学讲堂之中的“优质教学的经典范例”。但值得强调的是,这种“教学范例”普遍通行且被公认为“优质”的根本仍然在于中世纪知识的有限性与相对统一性,以及由此所追求的对于“人的共同性之塑造”。即如有学者指出的,“中世纪大学这种用统一的语言、统一的教学方式遵从共同的权威及长时间的训练……(是为了)塑造共同的知识基础;(是为了)塑造共同的心智模式,陶铸共同的文化模式”[3]。

近代欧洲知识氛围的转变是从神学知识的统一性被打破开始的。源于大学之外的知识生产,特别是各种科学院和学会的蓬勃发展,极大地冲击了大学的知识组织特性。知识的分化产生了“专业”,大学教师从传统上的“人文知识分子”变成“专家”,大学从以研习典籍名章的“文人之邦”变成生产各科知识的“教授共同体”[4]。以德国柏林大学的建立为标志,教学的功能被极大地融入了研究的要素,甚至在某种意义上,类似“由科学达至修养”的教学主张已经暗示了教学的价值式微。科学进入了大学,“科学甚至成了一种信仰”,大学成为师生“为科学而共处”的精神家园[5]。由此,对于“忠诚于教授、忠诚于专业教育、忠诚于知识发现”[6]的现代大学而言,“知识的统一性”被打破,知识的分化日益加速,科研的地位日益高涨,符合“中世纪知识统一性特质”的“讲授法”显然已经和现代大学的知识氛围颇有些不相融合了。

美国著名学者欧内斯特·博耶(Ernest Boyer)在《博耶报告》中深刻地指出,在“科技发达时代”,随着知识的统一性被完全打破,古典时代的大学已经一去不复返了,“科学知识的探究”在大学中的地位已无法撼动,传统的逐字逐句的“讲授式教学”也远远不能适应这样的时代。因此,高教理论界和实践界要“建立以研究为基础的学习”(Making Research-based Learning the Standard),并且要改变过去的讲授式教学模式,要以杜威式的“发现教学”作为“重要的强调点”(Emphasis on a Point)和评判教学“是否优质”的标准[7]。博耶重构“适应新的知识时代的大学教学理念”之理想是可敬的。但如何进行大学的“研究式教学”或“发现式教学”?具体的策略要点是什么?古典大学的“讲授式教学”是否真的已经过时了?优质的“讲授式”教学是否真正远离了“优质”的评价标准?对这些问题,博耶并未给出更加深入的解析。但随着《博耶报告》的影响席卷全球,在世界范围内一种论调似乎逐渐被暗定成很多人内心深处的共识,即在探究-讲授、发现-接受这一前后对峙的价值之间,前者是领先的、前沿的、优质的,后者是落后的、低效的、劣质的。

对于“讲授”和“发现”的优劣争辩,美国纽约大学奥苏泊尔(David Ausubel)教授的判断是较为中肯的。他明确给出了对学习与教学的两维度划分,即“机械-意义和讲授-发现”,进而指出讲授法不一定是机械的,发现法也不一定是有意义的[8]。从奥苏泊尔的观点可见,简单地用“好与坏”的绝对两分法来辨析“讲授与发现”之彼此优劣,无疑是对教育丰富意蕴的一种简化乃至消弭。作者曾对10名本科生进行过一次集体访谈。大多数学生认为“讲授法很重要”“讲授法是大学本科教育应当主要采用的教学方法”,并且,被访者甚至提出“被访谈的问题应该变为‘什么样的讲授法才是真正有价值的和值得提倡的’”。此外,作者随机旁听了很多学生评价甚高的本科“好课”或“优课”,结果发现,讲授法似乎是这些“优课”任课教师采用的主要教学方法,由此可见,“讲授法”的采用并未损害“课的优质性”。上述教育事实无疑冲击了我们习以为常的“方法之见”,更迫使我们去对“优质教学的内在意蕴”作更深刻的挖掘与辨思。

伴随着基础教育新课程改革的日益深入,对话、探究、合作渐趋成为主导性的理念和主流性话语,这不可避免地对高等教育中本科教学的研究和实践产生了影响。“双一流”建设的步伐日趋加快,一流本科教育建设的价值日益凸显,“打造金课”“消灭水课”成为当前我国一流本科教育建设的关键议题。在此背景下,我们应当警惕用一种“穿衣戴帽”的方式去定义“金课”、“优课”与“水课”,特别是要对如下“判断”加以深思和辨析:探究式的课、活动式的课、课堂动起来的课就一定是“金课”;教师讲授的课、学生聆听的课、安安静静的课就一定是“水课”。由此,文章试图通过国内外大量的实证研究案例之解析,超越性地审视“讲授法”与“探究法”的价值之争,对“什么才是大学‘金课’”进行辨思,对其内涵、标准、达至路径加以剖析,力图为我国本科教育改革实践贡献绵薄之力。

二、 “深度学习”:大学“金课”的考量标准

要判断何为“金课”,首先需要明晰的问题是“何为判断的标准”?这里就存在两种判断视角。一种是“教学的视角”,即从“教”或“教师”的立场来判断该课是否为“金课”或“优课”;另一种是“学习的视角”,即从“学”或“学生”的立场来加以评判。两者相比较而言,“学习的视角”才是更为深刻、更有实践解释力的价值判断标准。

从“学习的视角”来研判“金课”,这一思想缘起于瑞典著名学者马顿(Feren Marton)和萨尔乔(Roger Saljo)的研究。1976年,马顿和萨尔乔提出了一个极具实践意涵与研究价值的问题:为什么同处于相同班级、接受相同教师教学的大学生群体,有的学业优异,有的却落于人后?他们所处的教学环境完全相同,可为什么却有着如此悬殊的学业成就差异?

为了解决上述疑问,马顿等学者试图走入学生“学习”之深处来挖掘学生学业“成功”与“失败”的真正原因。他们运用现象描述分析法对学生的学习过程进行了质性分析,并最终发现,相同的“教”之环境下的学生学业成就差异源于学生个体意义上各不相同的学习方法[9]。具体而言,优秀的学生之“优秀”源于其采用了“深度学习”法,这种方法强调“学习者试图自己抽取出意义、积极参与到学科之中,并力图达到对作者文本意义的理解”;失败的学生之“失败”则源于其采用了“浅层学习”法,该方法强调“学生更关注于背记、考试,而非关注文本背后的作者意图”[10]。

马顿等的研究与荷兰学者范·罗苏姆(E.J.van Rossum)的研究彼此应和[11]。范·罗苏姆利用比格斯(John Biggs)的SOLO模型(1)SOLO为英文"Structure of the Observed Learning Outcome"的缩写,意为“可观察的学习结果的结构”。SOLO模型为约翰·比格斯所创造的一种学生学习结果评价模型,共分为5个评价层次,从低到高依次为前结构层次(Prestructural)、单结构层次(Unistructural)、多元结构层次(Multistructural)、关联结构层次(Relational)和延伸性抽象层次(Extended Abstract)。在这5个层次中,前3个层次是基础性层次,后2个层次是高阶性层次。如果学生的学习达到了后2个层次,也被认为达到了高质量学习结果。进行了“学生的深度学习和学习结果之间的关联研究”,结果证明,学生的学习方法与SOLO结果之间存在着强烈的相关性。研究发现,34个使用了“深度学习”法的学生中有27人获得了关联结构或延伸性抽象的学习结果(SOLO模型中的高质量学习结果),而在35名使用“浅层学习”法的学生中无一人获得超过多元结构的学习结果。由此可见,“深度学习”明显地导向了优质的学习结果。

“优质课堂”或“金课”本质上意味着更多的学生获得学业成功,这就进一步推得,课堂上是否有更多(理想意义上是全部)的学生采用了“深度学习”法就自然成为衡量“金课”的关键标尺。由此可见,在“学”的意义特别是“深度学习”的意义上,“金课”不是一个终极化的、确定性的标尺,它更是一种理想性的、程度化的标准,它追求更多的学生走向学习的“深度化”,追求更多的学生获得“学业成功”。简言之,“金课”之“金”,本质在于“学习”之“深”及“学业”之“成”。

三、 “教学感知”:打造大学“金课”的关键路径

如果我们确认了“金课”的判断标准是学生的“深度学习”,那么什么样的教学才能促进学生的深度学习呢?即什么样的教学才能真正产生“金课”或“优课”呢?对此,文章从对“金课”设计的传统模式的剖析中发现,从“客观教学”走向“教学感知”才能真正找到“深度学习”的实现之道。

所谓“客观教学”,本质上是一种教师视角下的教学,即强调“教师眼中的”课程体系完备性、结构完整性、逻辑连贯性等,往往被认为是引导学生“深度学习”的关键要素。然而,传统模式在现实教学实践中经常失灵。一个司空见惯的现象是,受过极高水平专业化训练的博士、教授们,站在“自己的视角”下审视课程,按照自己精心设计的严密的教材体系、精彩的思想进程、连贯的学科逻辑体系来展开的课堂教学,实际效果却是使听众如坠云中、索然乏味,“深度学习”之效果远未达到。通俗地说,教师自己认为教得好并不一定能使学生学得深、学得好。

由此可见,“客观教学”是一种教师视角的教学,常常不能和学生“所感受到的教学”相一致。这一“要点”被澳大利亚学者普罗瑟(Michael Prosser)等最先抓住。普罗瑟等于1989年对两位上同一门课的学生进行了深度的质性研究发现,两位学生在完全相同的“客观教学环境”下,对学习环境的“主观感知”却完全不同,一名学生更关注“老师在提供什么样的信息,自己可以记录什么信息,可以做哪些题目”,另一名学生则关注的是“老师给了我们什么样的理解和辨析机会,我们可以参与到哪些促进思考的活动之中”[12]。前一名学生采用的是“浅层学习”法,后一名学生采用的则是“深度学习”法。因此,并非“客观教学”,而是学生对客观环境的主观感受才能真正决定学生的学习方法。由此可见,教师可以按照“完备性、完整性、连贯性”这样的“客观标准”创建一个“指向‘金课’”的“客观的”学习环境,但走入这个环境中的学生却未必会按照老师所设计的完美学习样态去学习,教师所设计的“客观教学”要经历一个关键的“主观化”转化阶段——“教学感知”(Teaching Perception),才能抵达学生的学习之端。

所谓“教学感知”,就是学生所体验到的教学,是“客观教学”在学生心中的“建构物”或“经验物”。换句话说,“教学感知”其实是学生“先有经验”与“客观教学”相互联系、相互作用的产物,“就是学生和他所处的情境相互作用的结果”[13]。由此,作为个体经验的一种运作,“深度学习”自然就与学生的经验世界更加紧密地联系起来了。相比于客观呈现给学生的教学环境,学生所感知到的教学环境才是更加有力、亦更有针对性的“深度学习”之实现路径。其实,从西方哲学思想发展历程亦可看出,从古希腊到中世纪、再到近现代,人的精神世界(或观念世界)对于人的行为、活动的价值和意义日趋超越纯粹客观的“本体世界”,这从叔本华(Arthur Schopenhauer)的“作为意志和表象的世界”、费尔巴哈(Ludwig Andreas Feuerbach)的“感性人学”、杜威(John Dewey)的“主客观交互的经验”等思想中即可见一斑[14]。

在拉姆斯顿(Paul Ramsden)、普罗瑟等人的长期努力下,特别是在实证研究的推动下,“教学感知”对“深度学习”之促进的路径价值终被确认。基于对大量的实证研究结果之梳理和解析,普罗瑟于1994年提出了一个名为“预测-过程-结果”的学习模式(Presage - Process - Product,简称3P教学模式),该模式强调“学生的学习方法取决于他们对学习环境的认识,而学习方法又和学习结果密切相关”[15]。拉姆斯顿也在对大量实证研究进行总结和梳理的基础上,于2003年构建了一个名为“情境中的学生学习”模型。与普罗瑟的3P教学模型颇为一致的是,在该模型中,影响“深度学习”的最直接的因素不是“客观教学”,而仍是“教学情境的感知”,即“教学感知”。由此,拉姆斯顿总结出,“尽管各种因素都有可能影响学生是否采用‘深度学习’方法,但相关性最大、联系最紧密的一个因素就是学生对于‘教育情境的感知’”[16]。

“教学感知”对于“深度学习”具有促进意义,这一结论为教师的“金课”实践赋予了一种深刻的思想启迪,其可概括为一种“视角的倒转”,即从“教师的视角”转变为“学生的视角”。具体而言,“教学感知”意味着学生是在自身经验基础上构建着对“教学”的感受与认知,“学生在他们的大脑中对这些‘客观’的教学信息进行着处理”“学生并不是生活在‘客观’世界里,而是生活在一个经验世界里”[17]71。正是因为学生建构着对环境的认知,他们进而也在这种认知的基础上建构着自己的学习,这一极富建构主义思想意蕴的学习观,意味着教师的教学需要从“提供一种客观的‘教’”转变为“关注学生主观的‘学’”,即“教学的问题不是大学教师怎样设计他们所教的课程,而是思考他们的学生如何理解教师所设计的课程……教师需要从学生的角度来理解教学,应该考虑到学生的学习经验各不相同,考虑到这种差异性对学生感知并体验教师所设计的课程有什么影响。大学教师需要以学生的眼光来审视自己的课程设计”[17]72。

四、 “优质讲授”:“教学感知”中的重要维度

承接上文“教学感知”是影响学生深度学习的关键路径之结论,那么,在学生的感知空间中,具体什么样的“教学感知”是最重要或影响力最大的感知要素呢?对于这个极为关键的问题,越来越多的研究发现都指向一个共同的要素——“优质讲授”(Good Teaching)。总体而言,相关研究沿着“教学感知”的实证化、“教学感知”各要素的影响力、“优质讲授”高影响力在东方群体中的证实等的研究脉络逐渐展开,下文将逐一呈现和分析。

(一) “教学感知”的实证化

1979年,英国学者拉姆斯顿对学生的“教学感知”要素进行了系统的质性研究[18]。在总结了前期研究(主要是基于访谈的质性研究)的基础上,拉姆斯顿和恩特维斯特尔(Noel Entwistle)于1983年开发了一份包含5个“教学感知”要素的“课程体验问卷”(Course Experience Questionnaire,CEQ)。这5个学生“感知到”的要素分别为优质讲授、清晰的目标和标准(Clear Goals and Standards)、适当的评价(Appropriate Assessment)、适当的工作负荷(Appropriate Workload)、强调自主性(Independence)。作者对CEQ中的问卷题项进行具体分析后发现,“优质讲授”在感知要素中比较偏向于讲课、教学、授课等传统的维度,其优质性关键体现于教师在讲课或教课过程中对学生的关注,比如“这门课的任课教师在讲课中会激励我努力学习”“老师在讲课过程中会花时间评论我的工作”“老师在讲课中会努力理解我在学习中碰到的困难”等;“强调自主性”在感知要素中比较偏向合作、自主性、问题解决等所谓的“现代”教学理念,比如“对这门课所承担的学习任务我有充分的选择余地”“这门课发展了我的团队合作能力”“这门课使我对于解决不熟悉的问题更有信心了”等。

1997年,拉姆斯顿针对51门不同课程的8 000名学生进行了问卷调查,调查工具是CEQ问卷和比格斯开发的用于测量深度学习和浅层学习的“学习过程调查问卷”(Study Process Questionnaire, SPQ)。他通过因子分析法发现“深度学习”和“教学感知”中的“优质讲授”“明晰的目标和标准”“强调自主性”有密切的关联;而“浅层学习”则与“教学感知”中的“适当的评价”“适当的工作负荷”呈负向联系[19]。拉姆斯顿进一步对从中选取的893名学生样本进行了聚类分析发现,学生可以被分为3类。第一类学生有307人,他们在5个“教学感知”的指标上得分都比较高(都高于均值),并且他们在“深度学习”上的得分也较高(也超过均值);第二类学生有224人,他们在5个“教学感知”的指标上得分都非常低(都远低于均值),并且他们在“浅层学习”上的得分非常高(远高于均值);第三类学生有362人,他们在5个“教学感知”的指标上得分接近均值,并且他们的“深度学习”和“浅层学习”上的得分亦趋近于均值。这个研究进一步证明,学生的“教学感知”与“深度学习”之间存在着紧密的联系。

(二) “教学感知”各要素影响力的比较

拉姆斯顿的研究证明5个主观的“教学感知”要素对大学生“深度学习”产生着关键的影响。但究竟哪一个要素会对深度学习产生更大和更重要的影响?这个对教学实践有着直接启示意义的问题首先被澳大利亚学者里左(Alfred Joseph Lizzio)敏锐地捕捉到了。他运用结构方程模型的方法,对“教学感知”、学习方法和学习结果之间的关联性进行了研究。研究结果表明,当把所有变量同时纳入模型时,对于5个“教学感知”变量而言,只有“优质讲授”显著地正向影响“深度学习”(影响强度为0.25),其他“教学感知”变量都无显著性影响。不仅如此,“优质讲授”对于平均成绩点(Grade Point Average, GPA)、课程满意度(Satisfaction with Courses)、一般能力发展(Development of Generic Skills)等学习结果都有着大于0.30的显著影响[20]。相对而言,“强调自主性”这个似乎更偏向现代理念的变量,在结构方程模型中甚至因为影响力过小而无法纳入其中,并且在回归模型中,其影响系数也只是“优质讲授”的一半。里左的研究明确地证明,就学生的“教学感知”而言,他们所感受到的教师的“优质讲授”是引发他们“深度学习”以获得高质量学习结果的最重要因素。上述结论表明,如果“教师客观的教学”能被转化成为“感知的优质性”,特别是让学生在“聆听讲授”中感受到了“被关注”,那么,“讲授”所内蕴的学习促进意义将全面彰显。

(三) “优质讲授”高影响力在东方学生群体中的再确认

“优质讲授”之价值不仅体现于西方群体身上,而且也彰显于东方学生的学习生活之中。2009年,韦伯斯特(Beverley Webster)、普罗瑟和沃特金斯(David Watkins)等学者运用CEQ量表对香港大学1 563名学生进行了调查。结果发现,“优质讲授”同样是正向影响“深度学习”的重要的“教学感知”要素;此外,“清晰的目标和标准”也具有比较明显的正向影响效应。但这项研究的一个独特发现是,学生感受到的“优质讲授”不仅显著地正向影响着“深度学习”,而且也显著地正向影响着“浅层学习”[21]。在西方学者看来,“深度学习”和“浅层学习”似乎是彼此对立的学习方式,但在这项研究中,“优质讲授”却同时导向了这两种“看似矛盾”的学习方式。其实,这一结论恰恰体现了马顿教授所言的中国学习者的一种独特学习模式——融合性学习,即“深度学习”与“浅层学习”对于中国学生而言并非彼此对立的两极,而是可以相互融合、相互转化的[22]。作者先前的研究不但印证了马顿的结论,而且发现能够最佳地融合这两种学习方式的学生是中国学生群体中学习表现最为优异的群体[23]。

(四) “优质讲授”的三重力量:知识、启发与激活

上文的分析已经表明,偏向于传统“讲解”的“优质讲授”之感受对于学生的“深度学习”有着重要的促进作用,其促进作用源于教师讲授中对学生的关注。那么,为什么关注学生的“优质讲授”会促进学生“深度学习”?其深层的教育力量究竟是什么?基于此,下文试从知识、启发与激活3个层面解析“优质讲授”所深具的教育力量。“优质讲授”所蕴含的对学生的关注不是刻意的,也不是表面化的,而是一种深层的对学生的心灵的打动、激活和完善,这其实是“优质讲授”所散发出的力量之本质。

“优质讲授”的第一重力量是“知识的力量”。当学生走入课堂时,他其实是带着自己的知识结构或框架去展开学习的。“优质讲授”能够让学生感到自己的学习困惑得到了观照,感到自己无序的或有缺陷的知识体系得到了注视。从建构主义的视角来看,学生努力在自身的知识结构基础上去建构新的知识,学习的发展意味着一种知识的结构化发展。由此,“优质的讲授”让学生感受到了一种知识结构的魅力,让学生有了修正自身知识结构的机遇,让学生不断获得自身知识结构的完善乃至跃迁。恰如现代学习理论所证明的,“专家的知识是高度组织化和结构化的,而不是对事实和公式的罗列”“专家知识的体系结构是围绕‘大概念’或‘大观点’而组织的”[24]。总之,“优质讲授”能让学生感受到自己的知识基础和知识缺陷“被关注”“被激活”“被修正”,并且,在此过程中,学生的知识理解和图式得以不断深化和完善。

“优质讲授”的第二重力量是“启发的力量”。“优质讲授”不是一种简单的讲授,其核心标志在于点燃或激发了学生后续学习的热情。在学生的感知系统中,“优质讲授”其实不是简单地“讲”,而是一种启发式的讲或点燃式的讲,它不在于讲了多少,而在于激发出了什么。在知识信息获取更为便捷的今天,大学教授的课堂需要直触学生的思维“痛点”,直指内容的重点、难点,需要把自己的讲授转变为学生后续发现和探索的基础与动力,需要成为“学生思维激荡”的一个重要源泉。由此可见,“优质讲授”的价值更彰显于伽利略(Galileo Galilei)所谓的“助其自悟”[25]的“启发思维”的力量,它指向于启发学生展开自我学习、自我探究、自我教育。

“优质讲授”的第三重力量是“激活心灵的力量”。一个真正优秀的讲课者,他让学生所感知到的东西绝不仅仅是一种教学技巧、滔滔辩才,毋宁说更是一个高贵的、完整的生命样态和精神典范。在直触学生心灵的“优质讲授”中,大学讲课者与其所教的学科融为一体,他展现着自己的学识、修养、情感与人格,他体现出一个教师的完整性、深刻性,他用自己的心灵力量和人性力量激活并打动学生的心灵,唤醒学生内在的潜能和热望,帮助学生重思自我、重建真我。正如德国哲学家雅思贝尔斯(Karl Theodor Jaspers)所指出的:“教育的目的是扶持引导学生发掘他自身的潜能和力量……指向于在自我觉醒过程中浮现出来的真实自我。”[26]也正如美国教育家帕尔默(Parker Palmer)所说的:“真正好的教学不能降低到技术层面,真正好的教学在于教师真正展现了自身生命的完整性”“好老师能够将自己、所教学科和他们的学生编制成复杂的联系网,以便学生能够学会编织一个他们自己的世界”[27]。综上可见,“优质讲授”的第三重力量可以概括为“激活心灵的力量”,这是一种教师通过语言、身体、情感等向学生传达出的最深层的教育本真力量和教育真我力量,亦可谓“优质讲授”的最高价值立意。

五、 拓展化的“教学感知”:“情绪感知”和“共同体感知”

前文的研究表明,“深度学习”是判断“金课”的价值标准,而“教学感知”是实现“深度学习”这一“‘金课’标准”的关键路径,其中,“优质讲授”又是其核心要素。近年来,国际范围内大学生学习领域围绕着“教学感知”这一核心概念展开了一系列的拓展化工作,这对学术界和实践界更深入、更全面地把握和推动“金课”的内涵和路径之探究具有非常重要的启迪意义和价值。概而言之,相关拓展化工作主要体现为,从偏向教师的课堂教学方法和行为的感知(即前述狭隘意义上的“教学感知”)拓展为课堂教学中的“情绪感知”和课堂教学中的“共同体感知”(即拓展意义上的“教学感知”)。

(一) “情绪感知”影响“深度学习”的复杂机制

1. “情绪感知”与“深度学习”之间紧密关联。课堂教学中的“情绪感知”(Emotion Perception)就是学生在课堂教学情境中所感受到的一种情绪状态,如焦虑、紧张、放松、愉悦等。一系列最新的研究表明,大学生的“情绪感知”与“深度学习”之间存在着复杂且有趣的关联。澳大利亚著名的大学学习研究专家特里格威尔(Keith Trigwell)等于2012年对388名大学生进行了研究[28]。他进行了问卷调查,对问卷题项进行了因子分析,并提取出了一种“积极情绪感知”(Positive Emotion Perception)和两种“消极情绪感知”(Negative Emotion Perception)。“积极情绪感知”变量共由6个题项进行测量,主要指向自豪(Pride)、希望(Hope)和自信(Confidence)等积极心理状态;第一个“消极情绪感知”变量共由5个题项加以测量,主要指向挫折(Frustration)、气愤(Anger)和乏味(Boredom)等消极心理状态;第二个“消极情绪感知”变量共由7个题项加以测量,主要指向紧张(Anxiety)和羞愧(Shame)等消极心理状态。随后的相关分析和回归分析反复证明,“积极情绪感知”变量与“深度学习”“学业成就”呈现显著的正相关,两个“消极情绪感知”变量与“深度学习”“学业成就”呈现显著负相关。这个研究强有力地说明了一个脑科学的重要论断,“我们不是仅仅学一些东西,我们所学的东西是由情感和一整套心理过程组成的并受其影响,……情感和认知不可分割”[29]。这也正如著名思想家纳斯鲍姆(Martha Nussbaum)所言:“情绪不仅仅是理性创造物(即指‘人’)心理机制的动力来源,也是创造物的理性自身非常复杂和凌乱的组成部分。”[30]

2. “情绪感知”中的“能力信心”:更重要的学习促进因子。2017年,帕斯塔雷夫(Liisa Postareff)等学者在特里格威尔的研究基础上作了进一步的拓展。他们试图解决一个颇具创新性的问题:对每个大学生个体而言,消极情绪之感受有没有可能也具有促进“深度学习”的积极因素?即“消极情绪感知”本身是否也可能蕴含着积极的学习促进因素?他们运用了相同的量表对42名学生进行了聚类分析[31]。聚类结果展现出了3类学生。第一类学生为具有“积极情绪感知”的学生(共21人),他们对学习有一种快乐感,不存在对学习的倦怠感。第二类学生为具有“消极情绪感知”的学生(共14人),他们表现出紧张、迷惑和挫折等消极情绪,但他们没有一种对自身能力的消极判断与感受,也就是说,他们是一批对自身能力有信心的消极情绪感知者。第三类学生也具有“消极情绪感知”(共7人),但与第二类群体不同之处在于,他们具有对自身能力的消极判断和感受,即他们是一批对自身能力没有信心的消极情绪感知者。研究结果表明,“深度学习”得分最高的群体是第二类学生(Mean=4.1,SD=0.39),其次是第一类学生(Mean=3.7,SD=0.61),第三类学生的得分最低(Mean=3.4,SD=0.28)。不仅如此,在GPA和“学习进步”这两个指标上,同样是第二类学生得分最高。这个研究充分说明,在大学生的学习过程中,即使存在着挫折感、迷茫感等“消极情绪感知”,但只要对自身的能力有信心、有效能感,这些“消极情绪感受”就可以转化为促进学习的力量,从而获得学业的成功。

3. “情绪感知”后的调控和反思:转变情绪以促进学习。其实,帕斯塔雷夫的研究已经暗喻了一种情绪的调控机制,即即使有“消极情绪感知”,但个体通过一种转换因子或调节因子(如对自身能力的效能感确立),就有可能把“消极情绪感知”转变为一种积极的学习动力,进而导向学业的成功。那么,这种调控机制或转换机制是怎样的呢?或者说,个体该如何去“调控”与“转换”自身的情绪感受呢?2018年最新发表的研究表明,反思或反省是最关键的调节因子[32]。在该项研究中,卡诺(Francisco Cano)发现,面对紧张、挫败、迷惑等消极的课程情绪体验,会有3种心理应对方式或心理调节方式,这3种方式本质上体现了学习者的3种自我价值的保护方式(Self-worth Protection)。第一种为“自我否定”(Self-handicapping)的方式,这是一种对自身能力的消极认知,甚至是对自我的一种消解,此时的学习者完全放弃了对自我价值的积极坚守和保护;第二种为“防御性期望”(Defensive Expectation)的方式,这是一种对自身能力的固定认知,即认为自己的能力无法达到学业要求,因此只期望学业任务的难度能够降低以防止产生进一步的挫败感,此时的学习者对自我价值是一种消极的保护;第三种为“反省与反思”(Reflectivity),这是一种对自身能力和水平的重新评估和检视,努力找到自己的弱点和不足,找到自己前行和完善的路径和方向,此时的学习者对自我价值是一种积极的保护。卡诺通过运用结构方程模型的方法得到了如下的结论:消极课程体验如果转变为“自我否定”和“防御期望”,都将进一步产生“浅层学习”,而无法生成“深度学习”;而如果转变为“反省与反思”,将促成“深度学习”的产生,并最终获得学业的成功。由此可见,在很大意义上,学习的奥妙也是一种情绪转换和调节的奥妙,即认识到自身的不足,并能找到自身前行的努力方向,就有可能使学习者在“不可避免的”消极“情绪体验”或“情绪感知”中不断获得成长和发展的力量,并最终实现学习的成功。

(二) “共同体感知”孕育着“学习力量”

另一个拓展化的“教学感知”为“共同体感知”(Perception of Learning Community),其意为学生在课堂上有一种“学习共同体”的感受。“学习共同体”一词起源于人类学家莱芙(Jean Lave)和温格(Etienne Wengar)所撰写的《情景学习:合法的边缘性参与》一书。在该书中,莱芙等写道:“共同体并不意味着一起出现,共同体指向于一种共享的、相互明确的实践和信念……在一个情境中,学习者的身份是不断进行再生产的,学习者沿着旁观者、参与者到成熟实践示范者的轨迹前行”[33]。按照“学习共同体”的理论,理想的大学课堂应该营造的是一种“情境学习样态”,即一个课堂就是一个情境,师生在一个学习情境中共同为了一个目标而努力,共同完成一个实践任务,学生在完成任务活动的过程中也在实现着自身身份从“新手”向“专家”的转变。在一种感知的共同体中,学习者学习的过程本质上就是一个身份感的转变过程,身份感的转变与意义的建构是彼此合一的。学者赫曼(Kim Jesper Herrmann)等的最新研究用实证数据证明,学习者对于所学课程的一种身份感或共同体感与他所采用的深度学习方法和学业成就之间存在着深深的关联[34]。他的研究对象为4 377名研究型大学的本科生,“共同体感知”被定义为一种对所教的课程和习得的学科的一种身份认同和身份归属感。他通过聚类分析发现,高“共同体感知”的学生群体亦有着高“自我效能感”、高“深度学习”、高“组织化学习”,同时,这些学生亦有高的GPA成绩。

在现实的教育情境中,很多教师通过角色代入的课堂任务设计、学科文化氛围的营造、学科观念的整体性渗透、班级竞争性任务的设计等,帮助学生建立课堂的身份感、学科的身份感、班级的身份感,从而通过一种共同体所内蕴的“身份”力量,赋予学生更强的学习意义感和方向感,并激发学生的学习不断走向深处。这正如莱夫和温格对于共同体内涵的精妙论断,“共同体意味着共同的信念和理解,意味着共同的事业……这有助于为各个成员提供一种共享目标和身份的感觉,从而为学习和实践赋予真正的价值感和意义感”[35]。

六、 结语:“金课”的生成模式及拓展性思考

文章试图从学习科学的视角解读大学“金课”的内涵特征及实现路径,并最终获得了如下4个研究结论。第一,从历史的角度而言,古典大学具有知识统一性的特质,因此“讲授法”构成了优质课堂的基本范式;随着现代大学科研地位的日趋崇隆,知识的统一性被消解,“讲授法”逐渐让位于“探究法”,后者似乎日趋成为现代大学判断课堂质量的一个重要标准。但余绪不绝、莫衷一是的“方法之辨”迫使我们思考一个重要的问题,即究竟什么构成了更具有科学性与合理性的“优课”或“金课”之判断标准,这其实成为解开各种思想和实践扭结的“关键之问”。第二,从标准的角度而言,大学“金课”的判断标准应该从“教的视角”转向“学的视角”,即应该按照学生是否采用以及有多少学生采用了“深度学习”法作为判断的标尺。第三,从路径的角度而言,影响学生采用“深度学习”的路径因素应从“客观的视角”转向“感知的视角”,即“学生对教学情境的感知”而非“教师客观上设计了什么样的教学”才是真正影响学生学习方法之使用的关键。而在诸多“教学感知”因素中,偏向于“传统讲授”的“优质讲授”对学生的“深度学习”影响最大。第四,从拓展的角度而言,更大范围的“教学感知”还包括“情绪感知”和“共同体感知”,它们都在深层地影响着学生的学习,因而也都为探析与构建“金课”的内涵提供了更多的分析视角和思路方向。

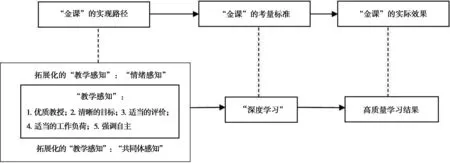

根据前文的结论,文章试总结出了一个有着大量实证数据支撑的大学“金课”的生成模式(见图1)。图1表明,大学“金课”的考量标准是“深度学习”,“金课”的实际效果是学生达成了高质量的学习结果,而“金课”的实现路径是学生对课堂教学的感知,包括“教学感知”和“拓展化的教学感知”。这三者之间的“箭头”表明了一种基于实证的影响关系。当然,需要强调的是,随着“教学感知”拓展化工作的不断深入和完善,“金课”实现的更多奥妙亦将不断被揭示,模式图的要素和结构亦将获得进一步的丰富和改进。

图1 以“深度学习”为核心的大学“金课”生成模式

下文试在前文结论的基础上,围绕观念、方法、文化作如下3点的延伸性思考和讨论。

第一,“金课”体现了一种“质量话语”,而“深度学习”的“标准确认”意味着质量话语乃至质量观的学生转向和学习转向。应当说,过往被普遍认可或被普遍采纳的质量话语,其实是一种资源话语、声望话语,它强调的质量评判标尺是资源的多少和声望的高低,而这恰恰是美国著名高等教育评估专家阿斯汀(Alexander Astin)所批判的狭隘且静态的“资源观”和“声望观”[36]。在更深及更适切的意义上,课堂的质量并不取决于环境和资源如何、授课教师的头衔怎样,而取决于学生学到了什么、学生获得了什么样的成长和发展。美国哈佛大学前校长德里克·博克(Derek Bok)正是以学生学习与发展的视角来审视大学课堂乃至整个本科教育“质量”的。他在总结了各种“质量观”偏误的基础上,明确地指出:“(那些质量的批评者)很少认真地关注学生学了多少东西,很少深入大学课堂去考查学生到底学会了什么,(我要)呈现的是一幅学生在大学里如何成长的清晰图画”[37]。博克的思想与美国学者肯·贝恩(Ken Bain)的研究相互印证、彼此吻合。贝恩对24所大学的36位“金课”教师进行了深入细致的研究,他对于“怎么样才算卓越的教师”这一核心之问的回答是:“我们对其进行仔细的教学法层面审视的所有教授,他们都非常成功地以各种方法帮助学生进行学习,他们对学生的思想、行为和情感产生了持久、真实和积极的影响……他们帮助和鼓励学生进行了深刻而卓有成效的学习,并对学生的发展产生了意义深远的影响”[38]。美国学院与大学协会(Association of American Colleges & Universities,AACU)是本科教育的重要智库性机构,隐含在他们工作目标、行动准则和成果报告背后的重要理念就是“大学的本科教育应当始终追问‘大学究竟应当和实际提供了什么样的学习’,并据此考察自身的课程与教学”[39]。随着我国高等教育日益进入“质量时代”,“金课”之思首先应指向于一种质量话语乃至质量观的转向,指向于对“学生”和“学习”的回归,这其实是从根本上回归到本科教育的终极意义,即“大学的使命就是通过促进学习而把青少年转变为成人”[40]。

第二,“教学感知”的路径明晰,更深一步地意味着教师应超越方法之辨,走向对学生的心灵之思。“教学感知”关注的是学生的“学与教的感受”,这种感受起源于学生的心灵,因此,“教学感知”的意义就在于教师应该把自己的教学指向于对学生心灵的重视和引发。由此可见,真正的教学方法并不指向于一种固定的、机械的“技法”,而应指向于一种深蕴“心灵启迪”或“心灵唤醒”之意的“道法”。英国哲学家怀特海(Alfred North Whitehead)把指向“心灵”的大学教学“道法”视作以“充满想象力的探索”来展开教学,他认为,“充满想象力的探索,才会点燃令人激动的气氛,并带动知识变化”[41]。约翰·亨利·纽曼(John Henry Newman)的“思维启迪教学”其实也标明了相同的意义,他说:“(教学)应当让学生的思维动起来,半道迎接迎面而来的事实……从而实现才智增长”[42]。由此,如果“学生的心灵唤醒和启迪”是“金课”实现的深层意蕴,那么教师的教学挑战就自然产生了,即教师需要更加灵动、更加智慧地选择教学的手段、方法和策略,需要具备对变化的学生、变化的情境的敏锐而准确的洞察力。美国高等教育领域著名学者弗莱克斯纳(Abraham Flexner)指出:“不存在独一无二的、高贵的求知之道、教育之道或文化之道。在任何阶段都不存在独一无二的最佳教学方法。”[43]其实,正是因为富有不同心灵气质、情绪意志、个性特质的学生源源不断地走入大学、走入课堂,才意味着大学教学方法也应该是灵动的、富有变化的、体现适应性的。布鲁贝克(John Brubacher)深刻地指出,“(各种教学方法)都可能存在着友爱和启发,这标志着师生之间要相互热爱,但这并不容易”“每一代大学生都是对教授才智的一个新挑战,当相同的演讲一再重复时,新颖性便日渐褪色,挑战也将消失”[44]。其实,即使是创建了20多种“教学模式”和“教学方法”的著名学者乔伊斯(Bruce Joyce)也明确地指出:“学生个体存在差异……并且学生也会改变”,因此,不存在一种通用的“普适方法”[45]。但正是这种方法的非确定性或可变性,恰恰说明了教师行动的无尽魅力和根本价值,即教师需要把握的是教学方法的“智慧性”与“灵动性”,而非“技术性”或“技巧性”。这正如著名教育家马克斯·范梅南(Max van Manen)所说:“成为一名教师意味着教育智慧的最具个性色彩的体现……(仅仅具有教学行为技能)不能使人成为一名灵魂生命的鼓舞者和引路人。”[46]

第三,挖掘和探寻“金课”中的“中国智慧”“中国意蕴”,理应成为中国学者和实践者的时代使命和永恒追求。习近平总书记提出的要“扎根中华大地办教育”之论断深刻地表明,中国高等教育的“质量实践”必须走向“中华文化”深处,走向一种“文化实践”,并以此挖掘出中国本科教育背后“最持久、最深层的力量”[47]。就大学“金课”这一主题而言,我国应在如下3个方面作出进一步的努力。一是探寻大学“金课”的“中国标准”。虽然“深度学习”的“金课”标准已基本确立,但其在中国情境中的内涵与意义仍然需要丰富和完善。其实,不少西方学者在探究“中国学习者悖论”(The Paradox of the Chinese Learner)的过程中已经发现,对于中国学习者而言,“深度学习”并不是和“浅层学习”完全对立两分的方法,中国学生更经常的是“融合性采纳两种方法”,中国学生的“优质学习”因而被称为“居间性学习”(Intermediate Approach)[48];此外,马顿的研究甚至发现,中国学生的“浅层学习”其实也不是绝对意义上的“浅”,它常常是“深度学习”的前奏甚至是其组成部分,而且“构成西方人‘浅层学习’组成部分的考试动机,在中国背景下并非是完全的外部动机或消极动力”[22]。由此可见,未来的中国大学“金课”标准仍然需要通过对中国大学生“深度学习”特质之探讨,来进行扎根性和本土性的提炼和建构。二是深研大学“金课”的中国路径。除去前文所及的作为“金课”实现路径的“教学感知”所具有的中西共通特质之外,中国学生的“教学感知”尚有诸多本土特质值得挖掘,这是未来需要着力研究之处。例如相对于西方学生而言,中国学生对于“课堂倾听”有着更大的认同和接受[49],中国学生对课业学习中的“努力”有着深切的价值体认和行为意向[50],中国学生更强调课堂教学中的“亲师感受”[51]等,这些特质都彰显着中华文化浸染下中国学生独特的思维模式、行为模式和价值模式,对这些“文化独特性”的深入思考与挖掘也将不断促进“中国金课实现路径”之本土化生成。三是构建大学“金课”的“中国贡献”。身处全球化时代的中国,文化的交流与互鉴已然成为世界发展之主流。中国教育学界对于“大学‘金课’的中国方案”之探讨与构建,其实更应是一种超越了“质量实践”本身的“文化努力”,即努力挖掘并贡献中国教育文化智慧,努力通过教育创建“全球共同利益”的理想格局,努力“通过教育生成多重文化共存交融、和谐互动的全球生态处境”[52],努力通过教育在“新时代”彰显出中国文化的勃勃潜力和宏阔胸襟。上述的“文化努力”何尝不是一种“文化自觉”乃至“文化自省”,又何尝不是我们中国高教研究者和实践者在强国时代必须肩负的深层而又紧迫的“文化奋进之责”?