民族地区生态文明与乡村振兴的互动逻辑及路径选择

——以甘南藏族自治州生态文明小康村建设为例

王海峰

(西北师范大学 甘肃 兰州 730070)

引言

生态文明作为一种文明形态,既有人类文明进程中的阶段性特征,也有作为发展理念所内含的制度性逻辑。进入本世纪以来,生态文明建设在我国从顶层设计到基层实践逐步深入人心,新时代创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念是对生态文明建设的升华和多维度解析。党的十九大报告提出乡村振兴战略,乡村振兴战略作为新农村建设的优化升级版开始进入到公共政策领域并付诸行政实践。民族地区气候条件、地理区位等方面的特殊性导致其生态状况的脆弱性和生态功能的独特性,民族地区村落布局、乡村发展滞后等因素要求乡村振兴战略的实施要有差异化的路径选择。基于此,需要深入把握民族地区生态文明建设和乡村振兴战略之间错综的互动逻辑,一方面生态文明建设引领乡村振兴战略的方向并构成其核心内涵,另一方面生态文明建设为乡村振兴战略划定底线并提供动力支撑。此外,二者之间还存在纵深的内在互嵌机理。明晰民族地区生态文明建设与乡村振兴战略的互动逻辑有助于有针对性地深入分析政策导向与实践路径上的差异化选择,使得二者在实践中得到相得益彰的发展。

全国10个藏族自治州之一的甘南藏族自治州位于甘肃省西南部,地处青藏高原东北边缘与黄土高原西部过渡地段、长江流域与黄河流域的交汇区域,是黄河、长江的水源涵养区、补给区,素有“黄河之肾”、“中华水塔”之称,属藏、汉文化的交汇带,被费孝通先生称为“青藏高原的窗口”和“藏族现代化的跳板”。甘南州总面积4.5万平方公里,涵盖牧区、农区、半农半牧区及林区,90%以上国土面积为限制开发区和禁止开发区,全州总人口73.07万,其中藏族人口占比54.2%,辖七县一市共99个乡镇(街道办)、664个行政村和2932个村民小组。甘南州是中央确定支持脱贫攻坚的“三区三州”之一的深度贫困地区,是国家“两屏三带”生态安全战略中重要的高原生态安全屏障,是甘肃省唯一整体纳入国家主体功能区规划重点生态功能区的市州,被国家确定为生态文明先行示范区、国家生态文明示范试点工程单位和国家主体功能区试点示范地区。受此地理区位和环境特征的影响,甘南州率先开始探索生态文明建设的实践路径,并在新农村建设的基础上开展生态文明小康村建设工程,对生态文明建设与乡村振兴战略的互动逻辑展开了有益的实践探索。

一、生态文明引领乡村振兴的方向并成为其核心内涵

生态文明建设和乡村振兴战略的提出既有人类社会发展中文明形态演进的必然,也有新时代我国农村社会变迁的需要,工业文明对我国传统农耕文明的冲击、三农问题的演进、城乡二元格局的纵深等使得乡村振兴战略必须以生态文明作为方向来推进。生态文明对乡村振兴战略在理念上的引领也使得生态文明成为乡村振兴战略的核心内涵,在更为宏大的背景下,“‘三农’发展客观上已经成为国家生态文明战略的主要载体”,“党的十九大乡村振兴战略的实施,标志着中国生态文明对西方工业文明战略反攻的开始”[1]。既往生态文明建设的实践可作为实施乡村振兴战略的基础和前提,甘南州在政策和实践层面由生态保护、环境整治向生态文明小康村建设的推进为此提供了注解。

(一)理念上生态文明成为乡村振兴的首要目标

我国的乡村社会自古以来沿袭着自给自足的传统农耕模式,中国旧社会在“伦理本位、职业分立”[2](P25)的背景下形成了乡村社会“以农为本”的自治格局,除了徭役、赋税、匪患、赈灾等情况外,传统的乡村社会与外界关联甚少,体现了“国权不下县,县下唯宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理造乡绅”[3](P3)的运行逻辑。历史上乡村社会自给自足的小农模式因“靠天吃饭”而重复着低效率的农业生产,受到瘟疫、旱涝、兵事等灾害的极大威胁,很多村庄的流动、萎缩甚至消亡即由此而来。近代以来,行政下沉、多元力量的介入使乡村社会的“自闭格局”逐渐被打破,诸如明清时期民族地区的“改土归流”、民国时期知识分子倡导的“乡村建设运动”、新中国建立后共产党领导的“土地革命”等,种种举措使得乡村社会与外部社会的互动开始频繁起来、农业承载的社会意义开始丰富起来。

改革开放以来,乡村社会成为经济增长的后方根据地提供廉价劳动力、各种资源方面的支撑,较之城市而言,农村的凋敝日益凸显,“三农问题”广受关注。新时期农业生产的转型升级、乡村生态环境的恶化、农村空心化、老幼留守等问题亟需多方关注,在此背景下乡村振兴战略注重“三农”新型化、注重乡村绿色发展,乡村振兴的长远目标则落脚于生态文明的“绿色目标”。理念上生态文明成为乡村振兴的首要目标既是对既有乡村发展举措的反思与总结,也是乡村振兴战略可持续性的体现。

(二)内涵上生态文明成为乡村振兴的核心内容

费孝通先生曾用“五谷文化”来概括中国文化的特征,五谷文化最直观地反映了传统农业生产中人与自然和谐共生的局面,揭示了中国文明本质上是具有生态文明内涵的农耕文明,这种文明传承已经潜移默化到民族精神的方方面面,我们需要不断挖掘、弘扬、创新文明传承中的优秀传统。

农村生态文明建设是乡村振兴战略的一项重要内容,生态在乡村振兴的二十字方针中处于基础性地位。为此,美丽乡村的外在美首先体现在生态方面,只有在生态宜居的基础上才可纵论乡村振兴其他方面的要求。乡村振兴战略中的生态文明建设是一项系统性工程,涉及从乡村的污染治理、环境保护到山水林田湖草系统治理的进程,涉及到绿色农业、绿色产业的有序发展,涉及到人与自然从和谐共处到互利共赢的跨越。民族地区乡村振兴中内涵的生态文明建设问题更为复杂,民族地区因其地理区位、生态环境等方面的制约未能积极汇入“工业化”的洪流,加剧其经济发展的落后处境,却因此遏制了生态恶化的进程。当前,民族地区的乡村振兴亟需珍视民族特色与生态优势,不仅不能重蹈城市或其他农村地区攫取生态红利实现工业化的覆辙,而且更应理性认知其生态脆弱性、难以修复性的特质和在全国乃至全球生态格局中的定位。

(三)公共政策导向性功能的发挥

基于生态文明对于乡村振兴在目标上外在引领和内涵上核心构成的逻辑,行动层面则以政府主体通过导向性公共政策的制定、执行来推进。导向性公共政策集中体现了乡村振兴实践的“绿色目标”。甘南州于2004年成立“生态环境保护与建设委员会”,着手制定各类环境保护政策,2005年将环保、减排指标列入各级政府目标责任考核范畴并实行一票否决。2007年国家发改委批复了《甘肃甘南黄河重要水源补给生态功能区生态保护与建设规划》,开始实施生态保护与修复、农牧民生产生活基础设施、生态保护支撑体系三大领域的系列生态工程。2010年国务院颁布的《全国主体功能区规划》中将甘南州的玛曲、碌曲、夏河、合作、卓尼、临潭6县市列为甘南黄河重要水源补给生态功能区,将舟曲、迭部两县列为秦巴生物多样性生态功能区,明确了甘南州环境友好型产业结构的发展方向和生态型的文明发展道路。2013年国家林业局审核颁布《甘南黄河重要水源补给生态功能区生态保护与建设规划(2013—2020年)》,预算投资44.51亿元用于游牧民定居工程、草原鼠害综合治理、青稞基地建设、牛羊育肥小区、奶牛养殖小区、农牧户养殖设施建设六大项目。[4]地方层面,甘南州先后编制完成《甘南州生态文明建设规划(2011—2020)》、《甘肃省甘南藏族自治州生态文明示范工程试点实施规划》等,进一步细化了生态项目的治理目标和方案,明确了各类项目考核的指标体系,契合于生态引领目标的公共政策导向性功能得以发挥。

(四)政策导向下的实践推进

公共政策导向性功能地发挥只有在政策执行的实践中才能得以体现,甘南州在推进上述政策落实的同时于2013年在全州范围内实施“禁塑令”,遏制“白色污染”,于2015年启动全州城乡环境卫生综合整治工作,发起“环境革命”。城乡环境卫生综合整治工作曾一度成为州委、州政府的首要工作,公务员和民众一起打扫公路、草原和街道,清运城乡垃圾,探索“全域无垃圾”的生态治理经验。在环境整治工作的引领下,甘南州在新农村建设的基础上分批建设生态文明小康村,探索甘南特色的乡村绿色发展之路。生态文明小康村建设围绕“生态人居、生态经济、生态环境、生态文化”的核心理念,结合农区、牧区、半农半牧等村镇特色规划设计,旨在解决人畜分离、柴草分离、群众人居环境改善、村庄整体面貌提升、文化特色挖掘、基础设施配套等问题。2015年实施103个生态文明示范村建设项目,自2016年每年建设300个生态文明小康村,目前累计投入各类资金90亿元,已经建成1003个,占全州自然村总数的1/3,在环境整治基础上农牧村的整体面貌发生了巨大变化。

在生态文明建设理念的引领下,环境保护与整治成为政府和社会公众的共同选择,生态文明小康村建设则是生态文明理念引领下乡村振兴战略实施的具体实践。生态理念的凸显使得生态文明建设与生态文明小康村建设找到了内在的契合点,目标引领与内涵载体形成了逻辑上的一致。

二、生态文明界定乡村振兴的底线并提供动力支撑

(一)公共政策的规制性功能与分阶段治理举措

乡村振兴战略的实施中生态文明既发挥着目标引领的功能,又发挥着底线规制的功能,民族地区生态安全的战略地位和生态状况的特质使其底线规制功能尤为关键。生态文明对于乡村振兴的底线界定主要通过规制性公共政策(特别是惩处性法律条规)来实现,以此为红线保障在“保护绿色”的基础上实现乡村“绿色崛起”。甘南州在宏观型生态规制政策的指导下根据地方实际先后颁布实施了诸多地方性生态规制政策,为在生态文明建设基础上推进乡村振兴战略提供了保障,诸如《甘肃省甘南藏族自治州生态环境保护条例》、《甘南州构建“十大环境”考核考评工作方案》、《甘南州党政领导干部生态环境损害赔偿责任终身追究办法》、《甘南州“十三五”实行最严格水资源管理制度考核工作方案》等厘定了生态底线,建立了环保工作考核问责机制。生态文明建设之于乡村振兴战略底线保障作用的发挥需要对区域生态进行全方位、全过程的动态治理,甘南州针对生态问题在预防、治理、修复三阶段的多元举措带来诸多启示。

生态问题预防方面,甘南州通过落实不同类型自然资源的确权登记明晰责任人制度,通过实施黄河重要水源补给区定居提升改造工程规避居民生产生活对水源补给的消极影响,通过兴建污水处理厂、污水管网等水利设施提升对水体、土壤污染的防治能力,通过全州各县城区建成空气自动监测站点并联网运行等方式提升大气污染防治水平。由此初步形成了区域生态全方位预防的基本格局,同时辅以严格生态执法的刚性约束,守护生态防治领域的基础底线。

在生态问题治理方面,甘南州通过推行生态环境绩效考核制、自然资源资产离任审计制、生态环境损害责任终身追究制强化行政领导对生态问题的重视和责任,通过实施“两江一水”区域综合治理工程、天保二期退耕还林等重点工程提升对重点水域、林区的整治水平,通过兑付草原奖补资金、划定草原禁牧区和草畜平衡区等举措改善“草畜平衡管理办法”的实施效果,使得生态环境治理绩效得以改善。同时,在生态文明小康村建设实践中以城乡环境的脏、乱、差整治为切入点,聚焦农牧村“改圈、改厕、改厨、改房、改院、改炕、改人”的整治重点,使得人居环境得以整体改观。

在生态问题修复方面,甘南州逐步加大生态补偿机制的覆盖范围,全州主要的水资源、森林、草场、湿地、耕地相继纳入生态补偿范围;通过要求矿山、水电企业编制生态修复规划和落实年度治理任务的系列措施提升矿山、水电资源开发和公路建设中的生态治理修复水平;通过生态文明小康村建设中“生态信仰、环保自觉”的引导宣传提升社会公众的环保意识和在生态修复工作中的参与水平。

生态文明建设目标指向人与自然的和谐相处、人的发展与自然生态的平衡形成一种可持续的良性互动,这些目标的实现以其作为乡村振兴战略基础底线为保障。生态文明建设是横向全方位与纵向全过程的综合进程,需要以敬畏自然的心理重视生态系统的每一个子系统,也需要在具体治理措施上实现关口前移,反思“先污染后治理”的惨痛教训,将生态问题预防作为重中之重,以预防环节的有效投入换取整治、修复环节的巨大成本节省,实现预防为主、防治结合。

(二)生态文明为乡村振兴提供组织动力

生态文明建设目标指向形成节约资源型和环境友好型的空间格局、产业结构、生产和生活方式,用绿色发展引领乡村振兴,这一目标容易在政府、农民及其他社会主体之间取得最大公约数,凝聚不同主体的认知形成共识,由此为乡村振兴战略的推进提供组织动力,实现生态文明向乡村振兴提供动力支撑中的“赋能”功能。上述组织动力在实践中则体现为多元行动者协力建设美丽乡村,在甘南州城乡环境卫生整治、生态文明小康村建设中政府主体扮演着导向引领的角色,各民族社会公众发挥着协同治理的作用。甘南州在城乡环境卫生整治中建立州、县、乡、村四级组织体系,在基层村组、社区设立巡查员、保洁员,公务员和民众一起清运城乡垃圾,2016年入选国家旅游局首批创建的“国家全域旅游示范区”。生态文明小康村建设由各级政府部门主导,按照“村庄自愿申报、乡镇严格把关、市县审核批准”的程序,经农牧民群众自下而上申报的方式择优确定,建设过程按照村庄传统、特征规划设计,费用由政府投资(中央预算内藏区专项资金、重点生态功能区转移支付、省地方政府债券及对口援建项目资金等)与村民自筹相结合,并尝试拓宽融资渠道,引入国家开发银行、农业银行等金融机构的专项惠农贷款,形成乡村振兴实践中政府、市场、社会的力量协作。

此外,甘南藏区在景点整治、美丽寺庙建设等方面政府主体积极引导社会公众、宗教组织,通过多渠道宣传、现场办公、表扬先进等措施激发各民族社会公众的积极性,形成多元行动者协作共建的良好局面,其外化效应是由景点旅游、赛事旅游、乡村旅游带动全域旅游,旅游人数由2015年的770.02万人次增至2018年的1217.2万人次,同期旅游综合收入由34.03亿元增至57.04亿元,绿水青山真正变成了金山银山。

(三)生态文明为乡村振兴整合文化动力

乡土文化维系着乡土居民的关系、引导着乡村文化的情结,为乡村振兴提供了精神动力和价值坐标[5],我国传统农耕文明在久远的传承中积累了丰富的生态文明伦理,“中国乡土文明绵延五千年,持续发展的深层原因在于其所形塑的养人的能力、呵护土地和自然生态、涵养自然资源的生态伦理。”[6]“中华传统文化中的‘天人合一’、‘与天地参’、‘道法自然’、‘四大皆贵’和‘民胞物与’等生态平等思想,至今仍然被奉为生态伦理的圭臬。”[7]挖掘文化传承中的“环保”基因可以为乡村振兴战略的推进整合文化动力,增强多元行动者的文化认同,实现生态文明向乡村振兴提供动力支撑中的文化支撑。在广大民族地区,各少数民的文化传承在农耕文明的底蕴上又拥有各具特色的生态伦理,亟需在民族地区乡村振兴的实践中有的放矢、有效挖掘,发挥文化支撑的积极功能。甘南州藏族人口占比过半,藏族传统文化影响深厚。藏族人民“牧牛羊而生,傍水草而居”的传统形成了诸多生态环境保护的朴素理念,诸如人与世间万物和合共住、万物有灵、众生平等、近山崇山、近水崇水等理念所构筑的生态伦理深入人心。在此基础上,以“关爱自然、适应环境、节约消费,尊重生命、合理开发、适度消费,万物有灵、节制贪欲、持续消费”为内涵的藏族生态消费文化为建设现代生态文明提供了宝贵的文化资源和精神财富。[8]甘南州在美丽乡村建设进程中,积极挖掘藏族传统文化中的“环保”基因,广泛宣传“生态信仰、环保自觉”,政策措施受到各民族社会公众的接纳和赞同。

生态文明建设为乡村振兴战略的实施一方面提供目标引领,另一方面也为其界定底线并提供动力支撑。乡村振兴中的生态红线的坚守依靠不同层级政府指向不同类型项目所推行的公共政策规制性功能、监督功能的有效发挥,依靠生态问题全过程与分阶段相结合治理绩效的改善。同时,生态文明建设也为乡村振兴提供动力支撑,包括凝聚多元行动者的组织动力和挖掘民族文化中“生态”基因的文化动力。可见,生态文明为乡村振兴在界定底线的基础上提供动力支撑,进而使得乡村振兴实践实现生态文明的目标导向,形成完整的逻辑互动关联。

三、生态文明与乡村振兴的内在互嵌机理

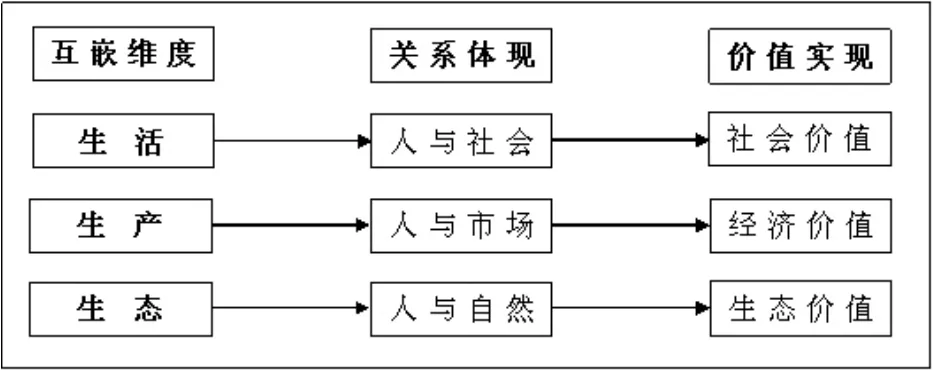

生态文明与乡村振兴的互动逻辑不仅体现在目标引领、内涵构成、底线界定、动力支撑方面,更体现在二者错综的内在互嵌机理方面。“生态文明的重要载体是城乡融合促进社会化的生态农业和环保农村,乡村振兴的重要内容是实现绿色生产方式。”[9]结合党的十九大报告对乡村振兴战略在产业、生态、乡风、治理、生活五方面的总体要求,可围绕生态、生产、生活三个维度探讨生态文明建设与乡村振兴战略的内在互嵌机理,以实现二者在实践中相得益彰的发展,同时据此对甘南州生态文明小康村建设的可持续发展展开反思并对其他民族地区寻求借鉴。

(一)“生态”作为生态文明和乡村振兴相契合的核心纽带

生态作为生态文明建设和乡村振兴战略相契合的核心纽带,涉及到自然环境和人居环境的和谐改善,是乡村振兴生态价值的集中体现。在理论逻辑上,生态在农业生产、农村发展、农民生活中具有基础性作用,在历史逻辑上,生态文明建设是乡村生态遭到严重破坏并引发系统性危机之后的必然要求[10]。基于此,民族地区乡村振兴实践中需在乡村污染治理、环境卫生整治、生态保护与修复的系统性视角下考量农牧村人居环境的改善与自然资源的可持续开发利用,“统筹乡村生态系统、乡村自然资源、乡村人居环境‘三域’协调发展,是实现乡村生产方式、生活方式绿色转型、实现人与自然和谐共生的必然选择。”[11]同时,民族地区还应借鉴其他地区生态文明标准化的举措,将标准化作为高质量、高效益推进生态文明建设的强劲引擎,探索民族地区生态文明标准化的实践。[12]

甘南州环境综合整治与生态文明小康村建设的实践共同体现了对“生态宜居”的首要追求,实现这一目标进程中的诸多问题值得深思:如何将政府引导行为与农民自发行为相契合、如何将环境卫生的“面子工程”变成社会公众的“生态信仰、环保自觉”、如何将运动式的环境整治行动转变为生态治理的长效机制。在对上述问题的反思中不难发现以生态为目标实施乡村振兴战略时必须客观分析农牧民群体的现实需求,引导、改变基层民众的固有认知和预期,以人为本提升政策方案的实施绩效,由政策客体的认同最终转向其自发、自觉行为,实现“生态惠民、生态利民、生态为民”的目标。

(二)“生产”作为生态文明促进乡村振兴的主要渠道

生产作为由生态文明建设促进乡村振兴战略的主要渠道,涉及到以生态资源为支撑盘活、发展乡村经济,是乡村振兴经济价值的集中体现。生产的发展“除了经济的转型升级,还需要进行社会基础建设。这包括形成适应农村‘可行能力’的产业结构,以加强集体经济、合作经济为基础的‘再组织化’,以及农村居民现代国民素质的提高。”[13]基于此,乡村振兴实践中需注重绿色经济的发展,培育和壮大生态产业,民族地区更应结合自身资源禀赋,实现产业发展中“绿色+”的跨界融合,规避产业布局上与其他地区的同质化倾向,使循环经济的基本特征在绿色产业的发展中得以体现。民族地区乡村振兴中的产业振兴应与扶贫开发相对接,发展壮大乡村生态旅游产业、清洁能源产业、药材和山珍野品产业、民族用品加工产业、民族特色手工艺产业等,促进畜牧业转型升级,积极挖掘生态红利。特别是对近几年发展迅猛的民族地区乡村旅游而言,既要挖掘其绿色驱动的产业价值,又要把握其与其他产业的耦合关系,促成良性互动发展,“基于原生态自然资源、差异化‘乡土性’资源和稀缺性民族文化资源的乡村旅游具有较高的产业关联性,能促进城镇与乡村交流融合、农业与市场融合、绿色产业与生态融合,成为乡村传统低端小农种植、养殖产业的替代品,成为民族地区农牧业转型升级、农牧民脱贫发展、农牧区文明振兴的重要抓手。”[14]

甘南州农牧区的生产活动以农牧业为主,受自然因素的制约传统生产经营方式的经济绩效低下,近年来旅游业逐步兴起但尚未形成主导趋势,作为高原生态屏障在生态保护前提下发展乡村经济需关注以下问题:如何依托生态、人文特色跳出季节性旅游短周期的桎梏,全域旅游如何整合民俗、宗教、赛事、景观等旅游资源,乡村旅游开发中如何挖掘特色、提升品质、拓展筹资渠道,传统农牧业实现现代化的可能性与路径如何选择。以上问题综合指向乡村振兴战略中“产业兴旺”的总体要求,需要守住生态底线的同时挖掘生态红利,在实现传统农牧业现代化转型的同时谋求旅游业、农牧副产品加工业的协调发展,构建民族地区生态产业化和产业生态化为主体的生态经济体系。

(三)“生活”作为生态文明和乡村振兴共同诉诸的最终目标

生活作为生态文明建设和乡村振兴战略共同诉诸的最终目标,涉及到在生态理念下农民生活水平的改善和乡村秩序的重建,是乡村振兴社会价值的集中体现。“生活”维度是检测生态文明建设和乡村振兴战略的基本依据,直接关联到乡村振兴战略“乡风文明、治理有效、生活富裕”三方面的总体要求。基于此,民族地区乡村振兴的实践中应将绿色发展前提下农牧民生活水平的提高和生活质量的改善作为根本目标,这一目标的实现要发挥政府的主导作用、农牧民的主体作用和社会的协同作用[15]。多元主体协同治理的短期绩效体现在农牧民生活水平的提高,长期绩效则体现在农牧民生活质量的持续改善,实现由乡村公共文化服务体系、农耕文化传承体系、现代文化产业体系、现代文化治理体系构成的乡村文化振兴,以此为乡村振兴战略的实施提供文化推力和精神动力[16],传承、营造文明乡风。

生态文明和乡村振兴的内在互嵌机理可从二者联系纽带、作用渠道、共同目标的逻辑上整合成生态、生产、生活三大维度,这三个维度均依托于乡村振兴内外动力的聚合——协同治理的体现,且三个维度的根本归宿均指向乡村振兴的可持续性发展。从生态文明和乡村振兴的内在互嵌机理不难看出,二者的协调发展的基础在于乡村社会以生态环境为代表的公共物品的有效供给,动力在于基于乡村自然禀赋的生态产业链的良性发展壮大,目标在于保留村庄肌理基础上乡村治理秩序的优化。事实上,上述论断也正是农牧村新型社区建设的根本目标,即依靠协同治理实现农牧村社区生态优化、生产发展、生活改善,实现政府、农牧民、社会之间的共建、共享、共治。

结语

民族地区因其地理区位、气候条件的特质导致其生态脆弱、易破坏而难修复、在国家生态安全战略中功能重要等特征,加之民族地区村落布局、产业发展、生活习俗等方面的特殊性致使民族地区生态文明建设与乡村振兴战略的实施需要因地制宜采取有别于其他地区的差异化选择。民族地区推进生态文明建设与乡村振兴战略的合理路径依赖于对二者互动逻辑的深入分析,本文以甘南藏族自治州生态文明小康村建设为例,从三大方面探讨二者的互动逻辑。如图1所示,首先,生态文明引领乡村振兴的方向并成为其核心内涵,理念和内涵上的生态价值需要政府扮演主导性的角色,形成农牧村乡村振兴的外在动力,发挥公共政策的导向性功能。其次,生态文明界定乡村振兴的底线并提供动力支撑,底线界定依赖于公共政策规制性功能(刚性约束)的发挥,并对区域生态进行全方位、全过程的动态治理;动力支撑是依靠生态文明建设激发乡村振兴的内在动力,是农牧民主体性角色的体现,其中的组织动力是以生态文明建设为统领协调多元主体在乡村振兴中的积极参与和有效作为,文化动力是以各民族传统生态伦理为核心发扬“环保”基因,促进民族地区朴素生态伦理的现代化转型,以此凝聚各民族社会公众的参与行为。最后,生态文明与乡村振兴的内在互嵌机理从三个维度进行分析(如图2所示),一是“生态”作为生态文明和乡村振兴相契合的核心纽带,反映人与自然的关系,集中体现乡村振兴的生态价值;二是“生产”作为生态文明促进乡村振兴的主要渠道,反映人与市场的关系,集中体现乡村振兴的经济价值;三是“生活”作为生态文明和乡村振兴共同诉诸的最终目标,反映人与社会的关系,集中体现乡村振兴的社会价值。生态文明与乡村振兴的内在互嵌机理的三个维度以“生态”为内核逐步展开,是乡村振兴实践中内外动力的聚合,依托于协作治理的实现。

图1 生态文明与乡村振兴的互动逻辑(作者自制)

图2 生态文明与乡村振兴的内在互嵌机理(作者自制)

民族地区乡村振兴的根本归宿是少数民族村庄依托资源禀赋、民族特色实现可持续发展,以生态优先的理念走绿色发展之路,本文在对民族地区生态文明与乡村振兴互动逻辑与路径选择的探讨中分析甘南藏族自治州生态文明小康村建设的经验与反思,以期逻辑推演与案例分析相结合阐述不同逻辑线索中不同主体的行为选择,综合形成民族地区乡村振兴实践中“政府主导、农牧民主体、社会协同”的行动网络。