陕西省城镇开发强度与资源环境承载力协调发展研究

【摘要】本文以陕西省为研究对象,在建立城镇开发强度与资源环境承载力协调发展综合评价指标体系的基础上,对陕西省2010-2018年间城镇化进程中的城镇开发强度和资源环境承载力的耦合协调发展状况进行分析。结果表明:①2010-2018年间,陕西省城镇开发強度指数整体呈现逐年上升趋势,增长了1.78倍,年均增长13.65%;资源环境承载力指数呈现先升后降的趋势,增长了0.43倍,年均增长4.6%。②在耦合协调发展方面,陕西省城镇开发强度与资源环境承载力协调发展状况经历了两个阶段,即由期初磨合阶段的勉强协调发展到期末协调阶段的良好协调。综上,在研究期内,陕西省城镇开发强度与资源环境承载力协调状况呈现良性发展的趋势。

【关键词】城镇开发强度;资源环境承载力;耦合协调发展

【中图分类号】F293.3

【文献标识码】A

资源环境承载力涉及的学科和方法众多,国内学术界围绕城镇化发展与资源环境承载力之间的相互关系进行了相关的研究[1-4]。本文以陕西省2010-2018年间资源环境承载力和城市开发强度为研究对象,在构建城市开发强度和资源环境承载力评价指标体系的基础上,运用协调度模型,综合分析城市开发强度和资源环境承载力的时序特征,判断不同时期陕西省城市开发强度和资源环境承载力的协调发展类型,以期为陕西省新型城镇化建设提供参考意见。

1、研究方法

1.1 研究方法

(1)标准化处理。本文利用极差标准化方法对原始数据进行标准化处理,对正向指标和负向指标分别进行处理。

(2)评价指标权重。不同指标对资源环境承载力的影响程度是不同的,在对原始数据标准化处理的基础上采用主成分分析法确定各评价指标权重。

(3)综合指数。在对原始数据进行标准化处理和确实权重之后,可计算城镇开发强度综合指数(Ui)和资源环境承载力综合指数(Uj)。

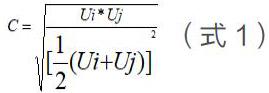

(4)耦合度。城镇开发强度和资源环境承载力之间存在正向的支撑作用和负向的束缚作用,两种作用相互交织,因此可以用耦合度来表明城镇开发强度和资源环境承载力相互影响的强度。公式如下:

公示中:C为耦合度,取值范围在0-1之间,数值越大,说明耦合度越高;Ui和Uj分别代表城镇开发强度综合指数和资源环境承载力综合指数,取值范围均在0-1之间,数值越大,表明其城镇开发程度和资源环境承载力水平越高。

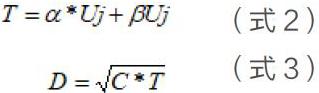

(5)耦合協调度。尽管耦合度可以表明两者相互影响的强度,但无法反映其相互之间协调发展程度的高低。因此引入了耦合协调度模型来进一步分析城镇开发程度和资源环境承载力的协调发展程度。公式如下:

公式中:T为发展度,即城镇开发程度和资源环境承载力的综合协调指数;D为耦合协调度,取值范围在0-1之间,值越大,表明城镇开发程度和资源环境承载力耦合协调程度越高;α、β是待定系数,在本文中城镇开发程度和资源环境承载力同等重要,因此取α、β均为0.5。

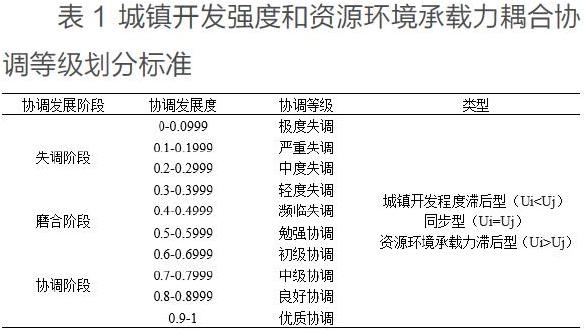

本文在参照相关研究的基础上,将城镇开发程度和资源环境承载力耦合协调程度划分等级。

1.2 评价指标体系

本文从城镇开发强度和资源环境承载力两个方面确定评价指标体系,从人口聚集能力、经济发展水平、土地扩张程度和社会投入水平四个方面选取了11条评价指标。

2、结果与分析

2.1 城镇开发強度与资源环境承载力指数分析

由表3可知,2010-2018年间,除了2015年出现下降以外,研究期内陕西省城镇开发强度指数由2010年的0.2938上升到2018年的0.8175,年平均增长13.65%,整体上呈现出一个起点较低、发展速度较快的趋势。资源环境承载力指数可划分为两个阶段:2010-2015年间,资源环境承载力指数呈现波动上升的趋势,由2010年的0.4138上升到2015年0.6647,年平均增长9.94%;但自2016年开始出现下降趋势,由2015年的0.6647下降到2018年的0.5932,年平均下降3.72%。在研究期内,资源环境承载力指数呈现出先波动上升、后持续下降的趋势,说明陕西省整体资源环境承载力水平不够稳定。

2.2 城镇开发強度与资源环境承载力耦合协调度

研究期内,陕西省城镇开发強度与资源环境承载力耦合协调度由2010年的0.5948上升到2018年的0.8398,除了2015年有小幅下降外整体上呈现出逐年上升的趋势,与耦合度的发展趋势基本保持一致,表明城镇开发強度与资源环境承载力的关系基本上处于协调阶段。根据耦合协调程度等级划分表,可将城镇开发強度与资源环境承载力耦合协调度划分为两个阶段:2010年,研究期初的耦合协调度为0.5948,属于磨合阶段;自2011年开始,耦合协调度已上升到0.623,进入了协调阶段的初级协调等级,至研究期末已逐年上升到2018年的0.8398,达到了良好协调等级。

3、建议

新型城镇化的可持续发展需要综合协调城镇人口、自然资源、生态环境、社会经济等多方面的因素,各因素之间也存在相互制约、相互促进、相互影响的互动关系,城镇开发强度和资源环境承载力耦合协调研究的目的就是为了揭示其内在机理,为新型城镇化发展对症下药。未来一段时间,陕西省城镇化进程可能会进一步提速,面临的城镇化加速对资源环境的胁迫作用将会更加突出,对此建议如下:

(1)完善自然资源和生态环境保护制度,加强监管和处罚力度。从制度建设上根本解决资源浪费和生态破坏的难题,需要政府部门综合运用法律、行政、经济等多种手段,既要解决制度不完善的问题,也要解决监管力度不严的问题,更要解决处罚力度小、违法成本低的问题。

(2)从资源的可持续利用、加大环境污染治理力度、构建生态安全屏障三方面入手,把生态文明理念融入城镇化建设进程中,实现新型城镇化可持续发展。

结论:

本文以陕西省2010-2018年的城镇开发强度和资源环境承载力为研究对象,分别建立了城镇开发强度评价指标体系和资源环境承载力评价指标体系,对两者的耦合协调度进行客观真实、综合全面的分析评价,得出结论如下:

(1)研究期内,城镇开发強度指数整体上呈现出逐年上升的趋势,资源环境承载力指数呈现先升后降趋势;2010-2016年间,资源环境承载力指数高于城镇开发強度指数,属于城镇开发程度滞后型,但在2017-2018年间,城镇开发強度指数反超资源环境承载力指数,属于资源环境承载力滞后型。

(2)在城镇开发强度和资源环境承载力耦合协调方面,由期初磨合阶段的勉强协调发展到期末协调阶段的良好协调。

参考文献:

[1]刘凯,邹荟霞,任建兰,等.中国城镇化与资源环境承载力耦合关系演变[J].生态经济,2017,3(9):126-129.

[2]牛方曲,孙东琪.资源环境承载力与中国经济发展可持续性模拟[J].地理学报,2019,74(12):2604-2613.

[3]余茹,成金华.2003~2017年京津冀资源环境承载力评价——基于熵权法的13个城市面板数据研究[J].技术经济与管理研究,2019,2:109-115.

[4]吴大放,胡悦,刘艳艳,等.城市开发强度与资源环境承载力协调分析[J].自然资源学报,2020,35(1):82-94.

作者简介:

孙亚伟(1991-),男,河南邓州人,硕士,助理工程师,从事土地开发工程研究。