贵州草海湿地不同水位梯度沉积物中汞、砷形态分布及风险评价*

汤向宸,林 陶**,夏品华,黄先飞,马 莉,杨 羽

(1:贵州师范大学贵州省山地环境信息系统与生态环境保护重点实验室,贵阳 550001) (2:贵州师范大学高原湿地生态与环境研究中心,贵阳 550001)

湿地是生物多样性最丰富的生态系统,其面积虽仅占地球表面的1%,却为地球上40%的物种提供了生存环境[1]. 然而,由于气候变化和人类的影响,致使湿地污染严重、生态系统破坏且具有不可恢复的后果,其中重金属污染是近几十年来湿地出现的最复杂、最严峻的问题[2-3]. 由于环境中重金属毒性、持久性、生物富集和难降解等被认为是湿地生态和人体健康的一个重大威胁. 沉积物中的重金属会通过浮游动物、底栖动物的摄食,植物的富集等途径进入到食物链中[4]. 汞(Hg)、砷(As)在自然界广泛存在,是两种毒性较大的重金属/类金属元素. 食用Hg富集较高的动植物体会对鸟类等高等动物的繁殖造成危害[5],对蛋壳结构和功能造成潜在危险,致使蛋壳薄、孵化率低、死亡率高等[6]. 据研究As与Hg具有相似富集作用,无机As在鸟类食物源中如块茎、水藻、昆虫等的富集潜力较高,产生潜在威胁[7]. As在动物体内会造成其蓄积性中毒,甚至导致死亡[8]. 研究湿地中Hg、As含量及形态分布,对于了解Hg、As的环境行为、生物有效性及生态危害具有重要意义,是湿地重金属研究的一个热点.

贵州草海国家级自然保护区是贵州省最大的天然湖泊湿地,是黑颈鹤(Grusnigricollis)等珍稀水鸟的越冬地,是一个完整典型的高原湿地生态系统,具有重要生态服务功能和研究价值[9]. 然而,由于特殊的地质背景和人类活动的影响,草海湿地富营养化、湿地面积萎缩和重金属污染等问题突出[10-12]. 中央及地方各级政府十分重视草海湿地的治理. 实施了一系列保护修复工程,如污水处理、入湖口湿地恢复、退耕还湿等. 但是一些规划实施的项目如底泥疏浚对生物多样性的影响,水位抬升淹没农田区后重金属、氮磷等污染物释放对水质影响以及对黑颈鹤栖息空间影响等备受争议[13]. 本文通过对湿地不同水位梯度下重金属含量、形态组成及风险评估的研究,为了解水位变化对重金属环境行为的影响提供参考.

关于不同水位梯度下沉积物中重金属的研究主要集中在水库、潮间带的迁移转化、空间异质性及生态风险等方面[14-16],水库区水位变动造成的环境变化会导致重金属沉降速率随岸边高度增加而下降,岸边沉积物的重金属富集量高于岸边土壤[17];而湿地水位变动对重金属总量及形态制约影响关注较少[13].

草海湿地的研究主要集中在湿地植物及鸟类多样性[18-19]、生态系统评价[20],沉积物氮、磷含量及赋存形态[21-22]、沉积物胞外酶与有机碳的关系[23]等. 对重金属的研究也有不少报道,包括湖区水体和沉积物中Hg、As总量和形态分布[24]以及甲基汞在草海地栖动物体内的富集情况和食物链上的传递[25]. 关于草海黑颈鹤栖息地不同水位梯度下Hg、As赋存形态及生态风险缺乏了解. 鉴于此,本文拟通过对草海黑颈鹤栖息地不同水位梯度上Hg、As形态分布和生态风险的研究,探讨草海水位抬升后对沉积物/土壤中重金属/类金属分布的影响,以期为草海水位抬升生态影响评估提供参考.

1 材料与方法

1.1 研究区概况

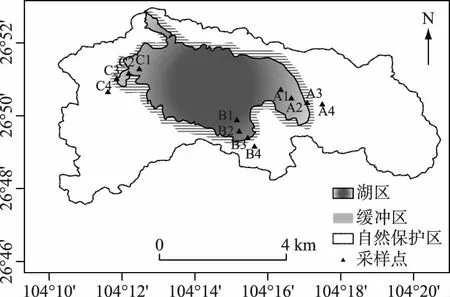

贵州草海湿地国家自然保护区(26°49′~26°53′N,104°12′~104°18′E)位于贵州省西部威宁县城西南面,是以黑颈鹤为代表的候鸟越冬地. 草海是一个典型、完整的高原湿地生态系统,属亚热带季风气候区,海拔2170~2527 m;年平均温度10.5℃,年降水量约为950 mm,水域面积20.98 km2,水深1~3 m. 西北方为草海湿地的出水方向. 东部为威宁县城,常驻人口128万人,距离草海湿地最近仅2 km,同时东部也是草海湿地入水口所处的位置.

图1 贵州草海湿地采样点分布Fig.1 Sampling sites in Lake Caohai wetland, Guizhou Province

1.2 样品采集与测定

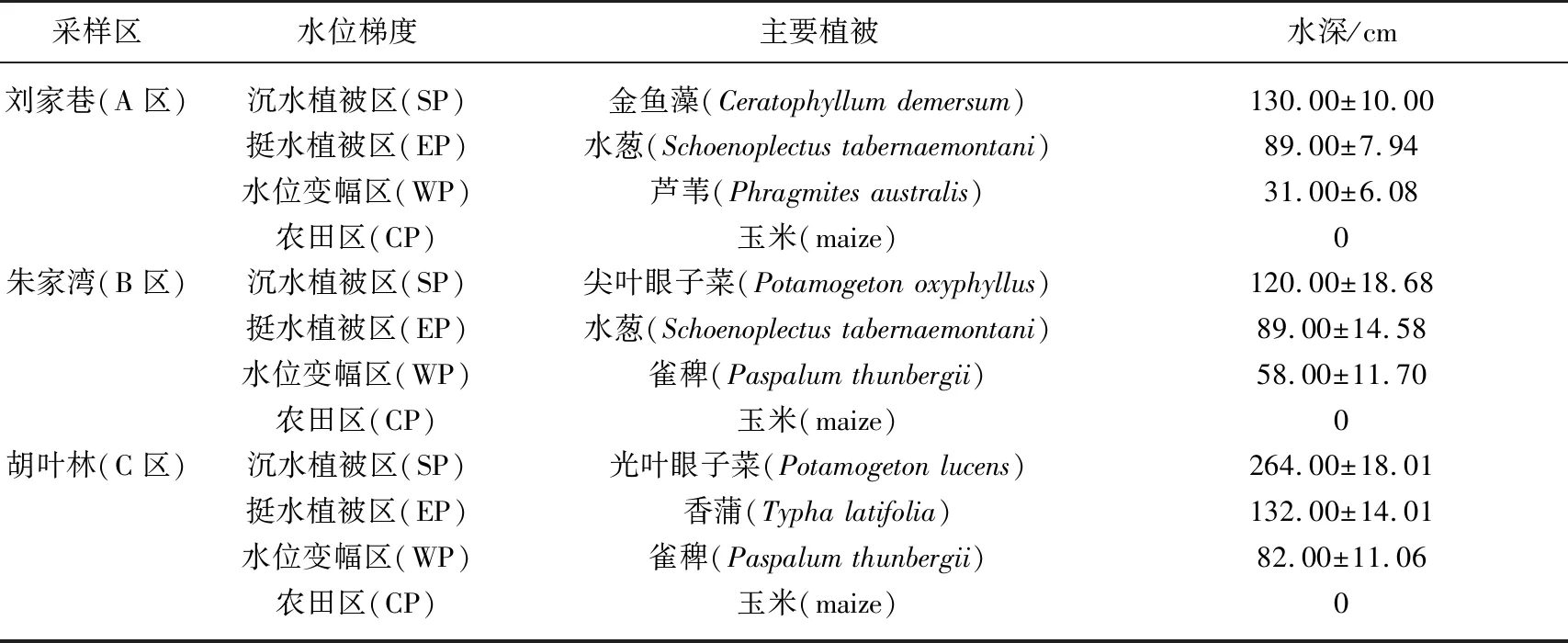

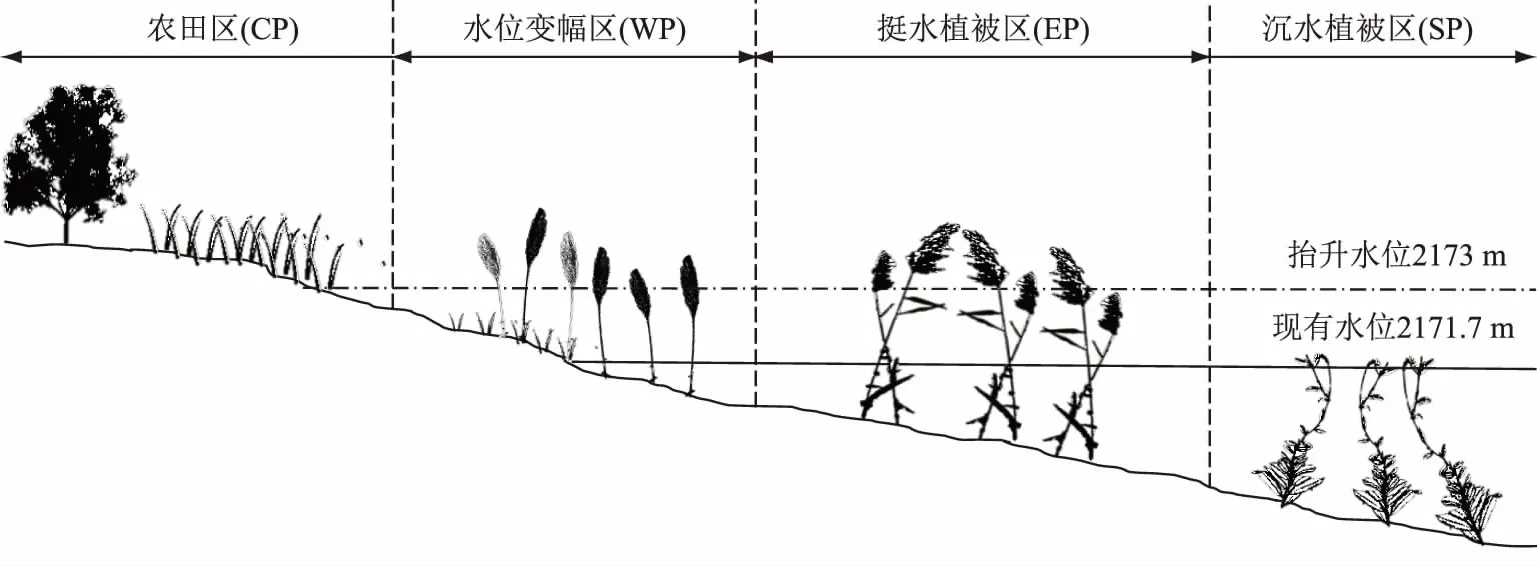

1.2.1 样品采集 选取了草海湿地黑颈鹤过冬的3个主要栖息地. 刘家巷(A区)、朱家湾(B区)、胡叶林(C区)3个区域分别位于草海湿地西、南、东3个方位(图1). 3个区域的人口密度和人为活动情况有较大的差异,A区域为草海进水口坐落在城区,人口数量大,城市、农业用水排放占多数;B区域远离城市,农田用地为主要占地类型;C区域靠近草海出水口. 草海常年水位高程2171.7 m,其中5-9月丰水期和10月至次年4月枯水期水位相差不超过0.8 m. 每个栖息地分为4个水位梯度,根据Wetzel[26]的湖沼学分类,分别是沉水植被区(Submerged plants,SP)、挺水植被区(Emergent aquatic plants,EP)、水位变幅区(Wet plants,WP)、农田区(Cultivated plants,CP),在图1中分别用1、2、3、4来表示. 主要植被及水深情况见表1,区域分布情况见图2. 每个水位梯度随机选取3个1 m×1 m的样方,每个样方采集3个样品,混合成一个复合样品.

于2017年7月末采样. 采集前去除沉积物表面乱石杂物,柱状采样器采集表层沉积物(0~10 cm)样品,立即放入PE真空袋密封,置于冰盒中带回实验室. 去除植物残体,砾石后,将样品经冷冻干燥之后研磨过100目筛,避光封袋保存,用于测定Hg、As总量及各形态含量. 收集样品前,取样装置和工具皆经过酸泡(K2Cr2O7)24 h后用超纯水冲洗,确保因采样引起的污染降低到最小.

表1 采样区概况

图2 水位梯度剖面示意图Fig.2 Water level gradient profile schematic diagram

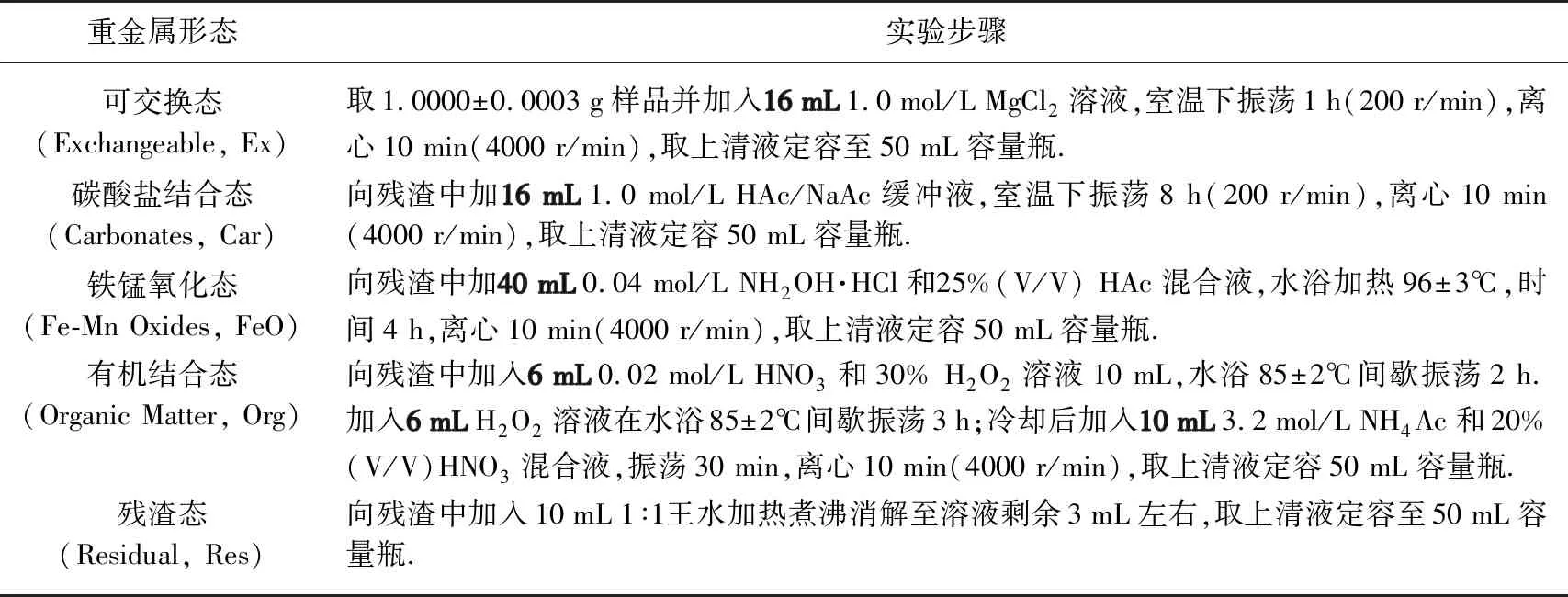

1.2.2 样品测定与数据处理 沉积物Hg、As总量采用王水水浴消解法提取. 根据贵州省土壤分布特点,黔西、黔西北地区属于北亚热带黄棕壤地带,以土壤标准物质GBW07408(GSS-8)为标准. 测定Hg和As标准物质平均浓度分别为0.0164±0.002和11.81±0.898 mg/kg. 回收率为88%~105%和88%~98%. 根据研究测定Hg、As形态采用改进Tessier连续法提取. 将重金属形态分为可交换态(Exchangeable, Ex)、碳酸盐结合态(Carbonates, Car)、铁锰氧化态(Fe-Mn Oxides, FeO)、有机结合态(Organic Matter, Org)、残渣态(Residual, Res). 采用GBW07443(GSF-3)对土壤形态进行质量控制,测定Hg和As形态平均回收率分别为80%~118%和91%~111%. 5种形态之和略小于总Hg测定含量,连续提取过程会造成损失,具体步骤见表2. 样品测定使用原子荧光光谱法(北京海光AFS-230E)进行测定. 本文采用 Origin 9.0制图.

表2 改进Tessier重金属形态提取方法[27]*

*加粗部分为改进处;Tessier最初提出的五步连续提取法不包括Hg、As元素,在此基础上结合Hg、As元素的特殊性,通过参考文献和实验探究对方法进行部分改进,从而进行形态提取.

1.3 重金属评价方法

1.3.1 地积累指数法 地积累指数法(Muller Index)是1960s由德国科学家Muller提出的用于探究沉积物中重金属污染程度的评价方法[28]. 该评价方法考虑了自然成岩作用、重金属绝对含量及背景值等. 计算方法如下:

Igeo=log2(Cn/k·Bn)

(1)

式中,Igeo为重金属的地积累指数;Cn为该重金属的含量(mg/kg);k为修正常数,通常用来表征沉积特征、岩石地质及其他影响,一般k取值1.5;Bn为沉积岩中该重金属的地球环境背景值,采用贵州省土壤元素背景值Hg、As含量,分别为0.11和20.0 mg/kg.Igeo大小与污染程度关系为:Igeo<0,表示无污染;0~1之间,表示轻度污染;1~2之间,表示中度污染;2~3之间,表示偏重度污染;3~4之间,表示重度污染;4~5之间,表示严重污染;>5表示极严重污染.

1.3.2 潜在生态风险指数法 选取Hakanson潜在生态风险指数[29],该方法考虑了重金属在在沉积物中的转化规律和评价区域性重金属的敏感性,可以比较全面地表征沉积物中重金属的潜在生态影响,公式如下:

(2)

(3)

1.3.3 风险评价编码法 采用风险评价编码法(risk assessment code, RAC)表征重金属的可迁移性,根据生物可利用态(可交换态与碳酸盐结合态之和)占总量的质量分数来评价重金属的生物可利用性[30]. 其等级划分为无风险(<1%)、低风险(1%~10%)、中等风险(11%~30%)、高风险(31%~50%)和极高风险(>50%).

2 结果与分析

2.1 沉积物中Hg、As总量的分布情况

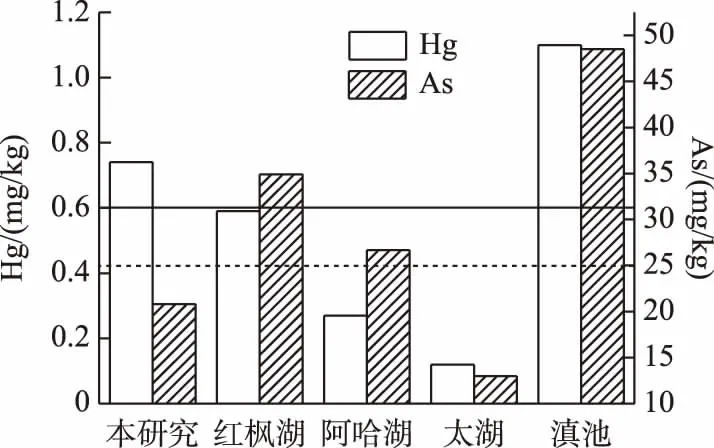

图3 贵州草海沉积物Hg、As含量与其他湖泊沉积物的对比 (实线、虚线分别代表Hg、As土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB 15618-2018)中的筛选值)Fig.3 Mean concentrations of heavy metals in sediments of the Lake Caohai wetland compared with those in other sediments (The solid line and the dotted line in the figure represent the selected values in the Hg and As soil environmental quality risk control standard for soil contamination of agricultural land (trial) GB 15618-2018)

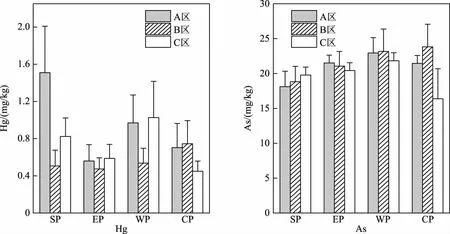

Hg在草海3个栖息地表层沉积物的含量变化差异比较明显,含量变化为0.45~1.51 mg/kg,总体平均含量为0.74 mg/kg. As的含量变化较小,在16.4~23.8 mg/kg之间,平均值为20.8 mg/kg. 参照《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB 15618-2018)中性土壤Hg和As筛选值对草海地区重金属含量进行比对,筛选值分别为0.6和25 mg/kg. 超过该值则可能对农作物生长或土壤生态环境存在风险. 其中Hg含量高于筛选值,存在污染风险,As低于筛选值. 由图3可知相较于其他的水体[31-34],Hg的含量相对较高,仅低于滇池,而As的含量仅高于太湖. 从空间分布上来看,A区域Hg的平均含量最高,达到了0.93 mg/kg(图4),各栖息地浓度大小为A>C>B. 其中Hg在A-SP含量达到最高,为1.51 mg/kg. 含量最低处出现在C-CP处,为0.45 mg/kg,样点之间的规律性并不明显. As整体上的空间分布平稳. 不同水位梯度之间的差值不超过2 mg/kg.

在水位梯度上,Hg平均含量的大小差异为沉水植被区(SP)>水位变幅区(WP)>农田区(CP)>挺水植被区(EP). 三点由深到浅没有明显的规律性. As在水位梯度上的平均含量变化为水位变幅区(WP)>挺水植被区(EP)>农田区(CP)>沉水植被区(SP). B区域As的平均含量随着水位由深到浅逐渐升高,A、C区域在沉水植被区(SP)、挺水植被区(EP)、水位变幅区(WP)的梯度变化上As的平均含量是逐级升高的.

图4 贵州草海水位梯度上Hg和As平均含量的分布Fig.4 Mean contents of Hg and As on water level gradient in Lake Caohai wetland, Guizhou Province

2.2 沉积物中Hg、As的形态分布

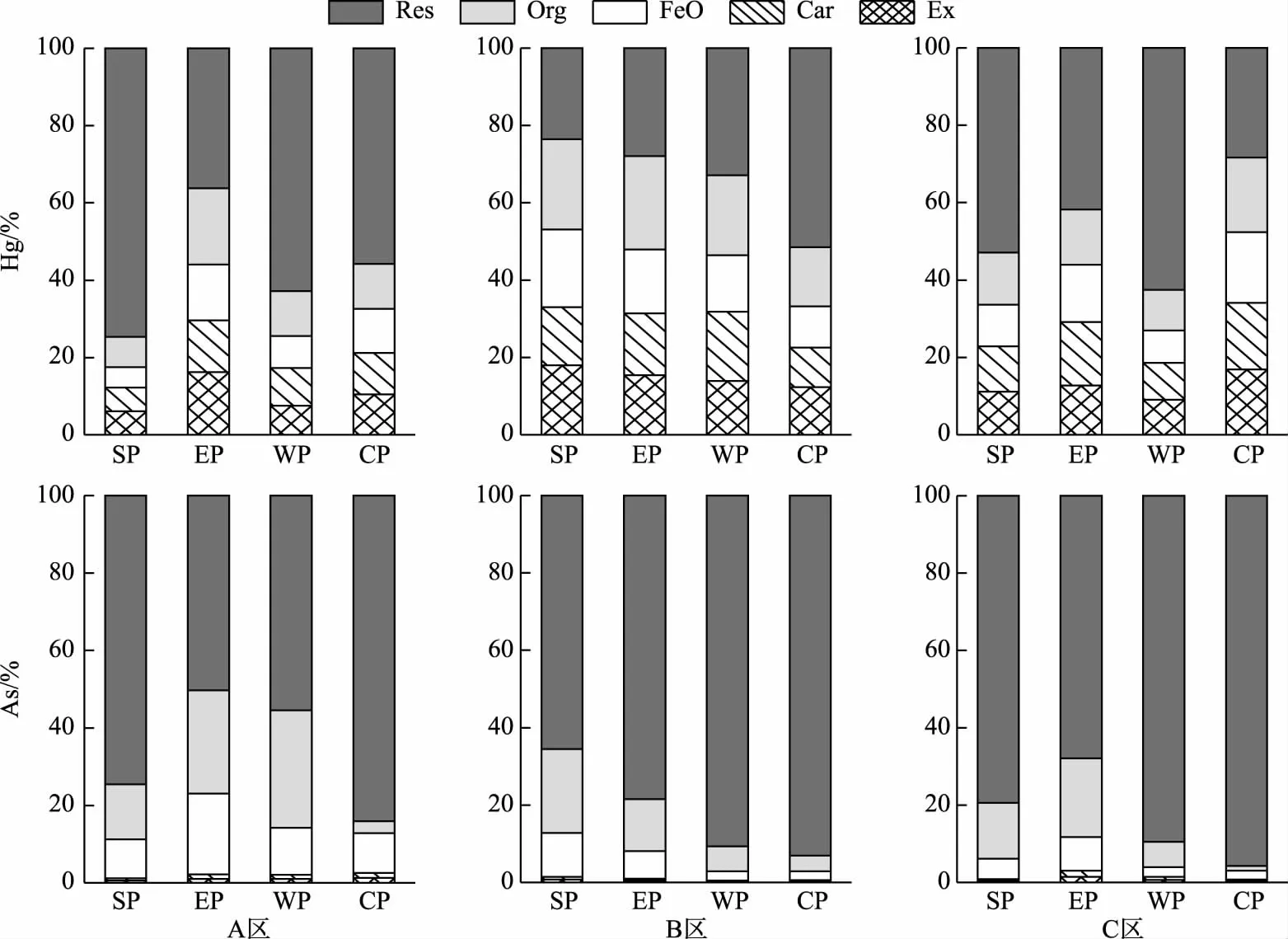

图5为Hg、As在3个栖息地不同水位梯度的形态分布情况. Hg的形态分布以Res-Hg为主,平均含量占比为45.91% (23.58%~74.67%),其次依次为Org-Hg>Car-Hg>FeO-Hg>Ex-Hg,比例分别为15.98%(7.85%~24.11%)、12.83%(6.20%~17.89%)、12.80%(5.20%~20.14%)、12.48%(6.07%~17.98%). Hg形态在B区域随水位梯度有较为明显的变化,随水位梯度上升,非残渣态占比逐渐增加,其中Ex-Hg和FeO-Hg占比都有规律性下降. A、C两区域从总体水位梯度上看非残渣态占比呈增加趋势. As形态在B区域随水位梯度的变化具有较明显的规律性,随水位梯度抬升非残渣态占比逐渐降低. A区域形态分布没有明显规律,C区域非残渣态在挺水植被区(EP)、水位变幅区(WP)、农田区(CP)上占比逐渐降低. 形态分布为Res-As>Org-As>FeO-As>Car-As>Ex-As,所占比例分别为77.06%(50.34%~95.77%)、13.54%(1.11%~30.40%)、7.97%(2.30%~20.82%)、0.77%(0.28%~1.62%)和0.72%(0.26%~1.50%).

图5 贵州草海水位梯度上重金属形态比例分布Fig.5 Distribution of heavy metal species on water level gradient along the Lake Caohai wetland, Guizhou Province

图6 贵州草海栖息地中Hg在不同水位梯度上的地积累指数Igeo Fig.6 Index of geoaccumulation (Igeo) of Hg in different water level gradients in the Lake Caohai wetland, Guizhou Province

2.4 重金属污染及风险评价

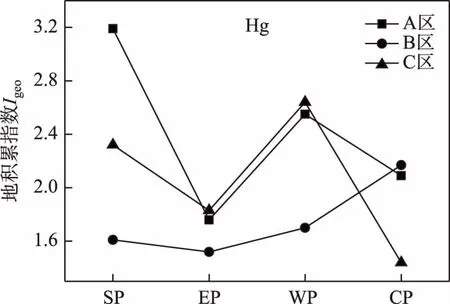

2.4.1 地积累指数法 Hg在12个采样点中地积累指数Igeo范围为1.44~3.19(图6). A区域的平均污染指数最高,为2.40. 其中A-SP处污染程度最大,达到了重度污染. B区域平均污染指数最小,属于中度污染. C区域平均污染指数为2.06,属于中度污染,C-SP为污染指数最低处. As平均含量与贵州省土壤背景值相近,As地积累指数均为负值,污染级数为无污染,说明草海栖息地未受As污染影响.

2.4.2 潜在生态风险指数法 草海栖息地Hg、As潜在生态风险指数见表3. Hg潜在生态风险指数较高,在163.18~548.59之间,平均为269.20,整体属于强潜在生态风险,但也有一定空间差异. 刘家巷沉水植被区(SP)、水位变幅区(WP)和朱家湾水位变幅区(WP)属于极强生态风险,其他样点均属于强生态风险. As潜在生态风险指数较低,在8.19~11.91之间,平均为10.39,均小于40,属于低生态风险.

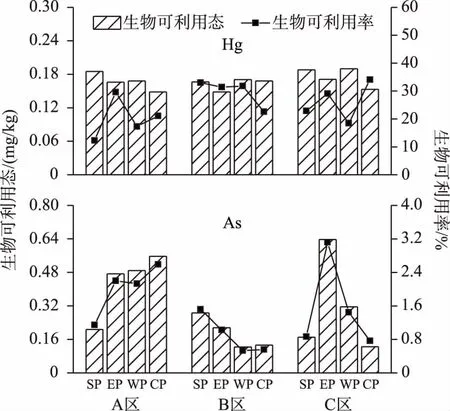

2.4.3 风险评价编码法 从图7可以看出草海栖息地Hg的生物可利用率较高,在12.27%~34.07%之间,平均为25.31%,属于中等风险等级,在水平方向上波动,其中B-SP、B-EP、B-WP、C-CP占比都超过30%,较高的生物可利用性对生物体可能存在较大风险. As的生物可利用率较低,处于0.53%~3.12%范围内,平均为1.49%. As的生物可利用态所占比例很低,对环境危害处于低风险或是无风险水平.

3 讨论

3.1 沉积物Hg、As含量的分布特征及风险评价

草海栖息地沉积物中Hg含量较高,主要来源可能是贵州省土壤背景值较高以及早期周边大规模的土法炼锌活动[35-36]. 贵州省位于扬子准地台中西部,所属的上扬子成矿区是我国Hg矿最重要的成矿区,占全国Hg储量的75%以上[37]. 其次,省内赫章、威宁等地是我国最大的土法炼锌区域,距离草海保护区最近仅数十千米. Hg作为锌矿石中的一种伴生元素,含量可达到0.35~0.48 mg/kg[35]. 伴随锌矿开采等不合理开采,大量伴生Hg排入大气进入物质循环过程,长时间干湿沉降造成周边地区Hg含量普遍处于较高水平. As含量与贵州省土壤背景值持平,说明草海栖息地As含量一定程度上依赖于背景中的含量,主要为岩石风化、沉积物孔隙水释放等自然来源[38-39].

表3 贵州草海栖息地Hg和As在不同水位梯度上的潜在生态风险指数及污染等级*

图7 草海栖息地沉积物Hg和As的生物可利用态含量及所占比例Fig.7 Bioavailable content and proportion of Hg and As in sediments of Caohai Habitat, Guizhou Province

不同水位梯度Hg含量变化幅度较大,但没有明显的分布规律. 与三峡水库汛水沉积物重金属研究结果存在差异,原因是水库高水位的蓄水会引起悬浮颗粒物的沉降,造成重金属在底部沉积物累积,会产生比较明显的分布规律[17],而湿地水位变化幅度明显小于水库消落带水位变动. 其中A、C区域Hg在沉水植被区(SP)和水位变幅区(WP)含量属于较高水平. 因为A、C区域分别位于草海湿地入水和出水口,水流流速变化导致水体颗粒、悬浮物沉降在沉积物中造成Hg的积累[40],且水位变幅区(WP)大量雀稗、芦苇等湿生植物对Hg的迁移有一定吸附拦截作用[41],造成Hg含量积累增高. B点随水位梯度增加整体呈上升趋势,从挺水植被区(EP)到农田区(CP)含量逐渐增加. As含量整体在水位抬升梯度上呈递增趋势,整体含量变化平缓. 其中A、C两处在农田区(CP)处含量偏低,农田区较高生物量的农作物对As进行富集和积累,导致沉积物As含量降低[42]. 水位变幅区(WP)同Hg一样受植被拦截造成 As在A、C区域水位变幅区(WP)处积累. As在水位变幅区(WP)处含量大于沉水植被区(SP)处,与Ikem等[43]对美国Hough湖岸边与深水沉积物重金属分布的研究结果一致.

3.2 沉积物Hg、As形态的分布特征及风险评价

由图5可见,黑颈鹤栖息地3个区域Hg的活性较高,容易发生迁移转化. 在整体水位梯度上非残渣态同时存在上升与下降趋势,说明水位变化对Hg形态变化的影响并不明确,还可能受其他环境因子影响. A、C区域的非残渣态在水位梯度抬升上整体呈现增加趋势. 其中沉水植被区(SP)处残渣态占比相对较高,在挺水植被区(EP)和水位变幅区(WP)存在不同程度的比例波动,内部形态占比高低不一,最后在农田区(CP)处非残渣态占比平均达到57.93%. 水位变幅区(WP)受到水面不断的冲刷,沿岸干湿交替会促进沉积物中生物可利用态Hg(如甲基汞)的生成和释放[44],对水环境食物链生物放大的影响加剧. 且造成水位变幅区(WP)沉积物中Hg残渣态占比较高,平均达到62.68%. 水体覆盖沉积物对土壤微生物的丰度和活性是有影响的,干涸沉积物与水体面接触过久会造成微生物生物量(soil microbial biomass, SMB)分解土壤有机质(SOM)的速率下降[45],且沉积物中的黏土(Clay, <2 μm)是微生物生长的基质,也具有截留有机物的能力,导致土壤有机质累积含量增高. 土壤有机质含量的增高,会造成氧化还原电位的降低,有利于重金属向残渣态(Res-)的转变. 这可能是导致A、C区域沉水植被区(SP)沉积物中Hg残渣态(Res-)占比相对较高的原因. B区域与A、C区域形态分布不同,沿水位梯度抬升非残渣态占比呈降低趋势. 草海湿地沉积物是Hg重要的甲基化场所[46],草海南部地区(即B区域)中产甲烷菌是绝对优势种群[47],加之岸边缓冲带淹水处于厌氧环境进而促进甲基汞等生物可利用态汞含量的增加[48],造成B区域整体非残渣态较高平均达到66%. 数据表明B处变化趋势沿深水至农田非残渣态占比逐渐减少. 其中Ex-Hg、FeO-Hg沿水位梯度抬升呈规律性降低,可能原因是可交换态本身对环境变化较为敏感,在中性条件下即可释放;其次在水体缺氧时,FeO-Hg则容易被还原释放,造成二次污染,增加沉积物Hg的潜在生态风险.

草海地区As没有受到人为等外源污染的影响,以环境背景值为主,以残渣态形式存在,并且占据较大比例. A、C区域沿挺水植被区(EP)、水位变幅区(WP)、农田区(CP)残渣态占比逐渐增加,而沉水植被区(SP)非残渣态占比平均只有22.99%,非残渣态组分较少. 这是因为草海属于弱碱性湖泊[18],Ex-As与Car-As 不易被释放出来,活性组分含量偏低. 但As在A区生物可利用态占比呈上升趋势. 需要注意,A区靠近城镇,伴随高活性有机含量生活污水的排放,沉积物表层活性As会被吸附致沉降,造成A区As有机结合态占比逐渐增加. 随之在湖水入湖口伴随水流冲刷降解,结合态As被释放成易于生物利用的As,水位的持续抬升可能会面临此类问题,提升了该区域潜在生态风险. B区域内部各形态则沿水位梯度抬升逐渐下降,呈现出良好的规律性. 而水位抬升对重金属释放并影响水质及生物利用的情况需要进一步的研究.

从RAC风险评价来看(图7),Hg平均生物可利用率属于中等风险,在水位梯度上没有明显规律,说明水位变化后Hg的可迁移性是一个波动状态,风险同时存在增加和降低的可能性. 这可能是空间差异导致A、C两区域的生物可利用性随水位梯度整体呈上升趋势,B区域为下降趋势. 但Hg整体较高的生物可利用性使得水位抬升后风险变化值得关注,在同等因素下,重金属生物有效态比例越高则对应的生态环境危害风险就越高. 其较高的生物可利用性对栖息地黑颈鹤等珍惜鸟类的繁衍等行为可能产生影响,主要表现在重金属的生物富集和放大作用,活性态Hg(MeHg)在鸟类肝脏中达到一定含量的积累时,孵化率会显著降低;雏鸟警戒反应降低,导致幼鸟更容易被捕食[8]. As形态组成以最不活泼的残渣态为主,为77.06%,生物可利用率最大不超过4%. 所以在水位抬升后As可迁移性还是非常低,对生物不会造成较大影响. 但随水位梯度上升生物可利用态占比的增加是需要注意的潜在风险问题.

4 结论

1)贵州草海黑颈鹤栖息地沉积物受到一定程度的Hg污染,含量超过土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB 15618-2018),超过贵州省土壤背景值7倍左右,不同水位梯度上分布规律不明显;As含量低于标准GB 15618-2018,与贵州省土壤背景值持平,农田区As含量低于其他区域.

2)黑颈鹤3个栖息地水位变化对沉积物形态的影响不明确,非残渣态同时存在上升和下降趋势,可能还受其他环境因子驱动;As残渣态占比逐渐增加,伴随水位梯度有较好的规律性变化;而水位抬升对重金属释放并影响水质及生物利用的情况需要进一步的研究.