初中生家庭文化资本与影子教育获得

——基于控制要素的调查问卷

刘爱玉 徐春蕾

一、研究背景

在现代社会,教育是影响社会地位获得和社会流动的重要因素。一方面,个人的受教育机会受到既定分层结构的限制,社会上层利用既有的资源优势,使其子女获得更多更好的受教育机会,以实现社会地位的传递;另一方面,个人通过教育来改变自己在社会分层中的位置,处于社会底层的人们借此实现社会地位的向上流动。可见,教育在社会流动中扮演着双重角色,既是优势阶层地位继承的实现手段,又是弱势群体社会流动的动力机制。[1]因此,无论是上层家庭还是底层家庭,在其社会生活中,教育始终是不可或缺的过程。而在中国“万般皆下品,唯有读书高”的传统观念影响下,人们更是格外看重子女的教育问题,不遗余力地在教育方面投资,希望孩子能出人头地,获得光明的前程。

另外,随着生育率的下降和家庭子女结构的变化,父母的教育投资变得更加宽裕,教育投资策略也发生了结构性改变。[2]自1982年计划生育被确定为基本国策并写入宪法以来,我国实行严格的计划生育政策,虽然期间经过了几次调整,但控制人口的总体思路没有发生根本性变化。在政府行政力量的强制干预下,我国的人口生育率大幅下降,每个家庭中的子女数量急剧减少,出现了少子化趋势。从孩子的角度来看,根据Blake提出的资源稀释理论(resource dilution theory),在家庭资源有限的条件下,兄弟姐妹之间存在着资源竞争的关系,一个家庭中孩子的数量越多,每个孩子能够获得的资源就越少。[3]在我国,随着家庭中孩子数量的减少,与孩子争夺资源的兄弟姐妹数量减少,因而孩子所能获得的各种资源,包括教育资源得以增加。站在家长的立场上考虑,根据Becker 的孩子数量质量替代理论,父母收入的增加或孩子成本的下降会影响孩子的数量和质量,一般是使两者上升;而当家庭收入持续提高时,替代效应会超过收入效应,父母更加偏好提升孩子的质量而减少孩子的数量。[4]虽然我国家庭中孩子数量的减少并非来源于收入的上升,而是产生于计划生育政策,但既然孩子数量的减少是必然的结果,那么提高孩子的质量成为父母关注的重点。而教育投资对于提高孩子的人力资本具有重要作用[5]2,家长们为了提升孩子的质量而在教育培训方面大量投资,乐意为孩子的教育买单。在升学的不同阶段,家长们的教育投资内容和方式可能有所不同,那么在义务教育阶段,家长们的投资方式究竟又是怎样的呢?

近年来,义务教育公平问题受到高度关注,政府采取了一系列措施来保障该阶段学校教育的公平,如禁止择校、禁止学校划分快慢班等,家长们在学校教育层面的投资受到限制。为了提高孩子的学业竞争力,教育投资从校内转向校外,从学校教育扩展到影子教育(shadow education)①影子教育(shadow education)最早由Stevenson 和Backer 提出,指的是在学校外部用于提升学生学业表现的一系列教育活动,包括家教和课外班两种形式,可主要分为学校主科补习和才艺补习两种课程内容。,家长们纷纷给孩子报名各种校外辅导班和兴趣班,期待从中获取更多优质的教育资源,帮助孩子在激烈的竞争中脱颖而出。毫无疑问,影子教育是学校教育的重要补充,那么出身于什么家庭的孩子更有可能获得影子教育呢?家庭中的哪些要素对孩子的影子教育获得发挥重要作用呢?

对于这个问题,家庭中的经济资本无疑是影响影子教育获得的重要因素。与免除学杂费的义务教育不同,影子教育需要缴纳昂贵的学费,因此,雄厚的家庭经济资本是支撑孩子进行长期影子教育的重要前提,不少研究的结果也证明了经济条件对课外补习的正向作用。[6][7]除了经济资本之外,家庭文化资本也扮演着重要的角色。文化资本高的父母,拥有较高的能力和资源,能够在子女的学习过程中给予帮助,且更希望课外补习提升孩子的学习能力,使其更好地掌握学校课程,从而取得优良的学业表现。[8]可见,家庭文化资本也影响着学生的影子教育参与。那么,家庭文化资本对影子教育的影响机制究竟是怎样的呢?家庭文化资本不同的孩子获得影子教育的机会是否相同?他们参加的影子教育类型是否存在差别?这种差别产生的原因又是什么?

围绕着上述问题,本文采用中国教育追踪调查2013—2014年基线调查数据,以七年级和九年级的学生为分析对象,对这些学生的家庭文化资本状况和影子教育参与情况进行系统梳理,在此基础上探讨家庭文化资本对影子教育参与的作用机制,包括家庭文化资本的不同形态对影子教育参与机会的影响,家庭内文化资本与其他资本的交互作用对影子教育获得的影响,以及家庭文化资本对影子教育参与类型选择的影响,希望通过数据分析为上述问题提供合理的解答。通过进行这项研究,本文试图描述初中生影子教育的参与情况,解释学生参加影子教育的动机,进而揭示出家庭文化资本、影子教育与社会结构再生产的关系,扩展文化资本理论的应用领域,并为促进义务教育公平提供理论依据。

二、理论视角与文献综述

(一)文化资本

文化资本(culturalcapital)是布迪厄(PierreBourdieu)理论体系中的一个重要概念,在《资本的形式》(The Form of Capital)[9]46-58一文中,布迪厄详细阐述了这一概念提出的学术背景,并对其具体形式和解释领域进行了深度分析。

布迪厄在对传统经济学的批判中提出了自己的总体性实践经济学理论。传统经济学通常将能够直接转换成金钱的商品交换视为经济行为,而将其他形式的交换看作非经济行为,并试图掩盖这些象征活动(包括文化活动、社会活动等)的利益倾向;而总体性实践经济学则把象征活动同样视为利益交换行为,并将其作为主要研究对象,以此来揭示现实社会中不同阶层之间暗含的不平等关系。[10]

正因为传统经济学对交换和资本的理解存在着较大的疏漏,无法对社会生活的结构和作用进行准确合理的解释,布迪厄建议将资本的所有形式纳入分析框架中来。布迪厄认为,资本可分为三种基本类型:经济资本(economic capital)、社会资本(social capital)和文化资本。经济资本能够立即且直接地转换为金钱,并以私人产权的形式制度化;社会资本由社会责任所构成,在特定条件下能转换为经济资本,并以荣誉头衔的形式制度化;文化资本在特定条件下也能够转换为经济资本,且以教育资格证明的形式制度化。

文化资本以三种形式存在:具体化的形态(embodied state),即以精神和身体的持久性情的形式存在,文化资本的积累是漫长和无意识的过程,无法像经济资本那样通过馈赠、买卖和交换等方式进行传承,需要行动者身体力行,进行大量的时间和精力投入;客观化的形态(objectified state),即以文化产品(如图片、书籍、词典、工具、机器等)的形式存在,这些产品是理论留下的痕迹或理论的具体显现,或是对这些理论和问题的批判;制度化的形态(institutionalized state),即文化能力经过文化体制资格授权后的存在形式。文化资本的制度化造成了自学者的文化资本与获得学术认可的文化资本之间的差别,自学者的文化资本会随时受到别人的怀疑,需要不断证明自身的合法性;而获得学术认可的人凭借其学术资格和文化能力证书拥有了一种文化上长期不变且得到合法保障的价值。通过保证特定的学术资本的金钱价值,学术资格能够在文化资本和经济资本之间设定一定的转换率。

文化资本的概念最早是作为一种理论假设而出现的,用以解释出身于不同阶级的孩子在学术市场上所能获得的特殊利益是如何与阶级之间的资本分布状况相对应的。在布迪厄看来,不同阶级的成员,总是在各自阶级关系的约束下,带着特有的阶级秉性进入不同品位的场域,并通过选择不同的生活方式来表明自己的阶级身份,表明自己与其他阶级之间的关系和社会距离。[11]例如,对于豪门子弟而言,他们从小就有机会耳濡目染合法文化,更容易获得较多的文化资本;至于处于中层位置的小资产阶级的孩子,他们希望跻身于成功人士的队伍之中,但由于与合法文化之间存在不可避免的隔膜,他们需要持续的刻苦努力;而对于生活在另一种文化世界中的工人阶级后裔来说,他们必须首先摆脱自身从属的文化,然后再学习学校所教授的上层文化,但由于缺乏足够的经济资本或社会资本来支持高风险的学业投入,他们不得不在学业上做出务实的选择。[12]布迪厄认为,教育系统通过将社会区隔转化为学术区隔,隐蔽地将社会区隔合法化了,教育系统再生产了现存的社会分类,即通过教育,文化再生产实现了社会再生产的功能。[13]18-19

而正如上文所言,在我国,义务教育阶段大力提倡教育公平,阶级以及资本在学校教育中的操作空间有限,进而转向影子教育,影子教育的社会再生产功能逐渐凸显。根据Lucas 的“有效维持不平等”理论(effectively maintained inequality)[14],在义务教育普及之后,由于义务教育发展不平衡,城乡和学校之间教育质量的差距较大,竞争的核心在于教育的质量,资本的运作体现在择校和购买学区房等方式上;而当政府采取措施控制择校以及缩小教育质量差距时,为了有效维持教育不平等,不同阶层家庭教育竞争的中心从学校教育转向影子教育,以获得更多数量和更高质量的教育,从而帮助孩子在未来的升学和就业竞争中取得成功,影子教育便成为“第二战场”。[15]由此,本文试图将文化资本的应用扩展至影子教育领域,探讨影子教育的获得与家庭文化资本之间的关系。

(二)家庭文化资本与教育获得

国内不少学者将家庭文化资本作为解释教育获得的重要因素,并研究这一因素的作用随时间的变化。李春玲在分析家庭背景及制度因素对教育获得的影响时发现,家庭文化资本对个人教育获得的影响在20 世纪80年代以前的变化趋势并不明显,但在八九十年代则明显上升,父亲的文化水平越高,受访者的平均受教育年限越长。[16]吴愈晓通过检验父母受教育年限对初中、高中和大学三个教育阶段升学机会的影响及其作用在1978年以来的变化趋势,得出了与李春玲相似的结论,即父母受教育年限对于子女三个阶段教育获得均具有显著作用,而且这一作用在30年间持续上升。[17]

家庭文化资本不仅对学校教育的获得具有较大的影响,在影子教育的获得方面也扮演着至关重要的角色。国内外很多学者通过数据分析验证了父母受教育程度对学生课外补习的积极作用。国外一些学者在分析日本、香港地区、孟加拉国中影子教育参与的影响因素时发现,受教育程度较高且收入较好的父母更可能让孩子参加课外补习。[18][19][20]另外,学生参与的影子教育形式也与家庭文化水平相关。Bray 等人关于香港地区中学生的研究发现,出身于富裕且教育程度较高的家庭的孩子更可能参加一对一的私人家教,而家境贫寒且文化程度较低的家庭更多地让孩子参加花费较少的视频讲座。[21]在国内类似的研究也有不少,楚红丽在分析影响中小学生课外补习的家庭背景因素时发现,随着父母受教育程度的提高以及他们对子女教育期望的提高,学生参加课外补习的可能性增加,课外补习的费用也随之增多。[6]一些研究初中生课外补习影响因素的学者也得出了类似的结论。[7][22]

(三)文献小结和研究假设

在上述关于教育获得以及影子教育参与影响因素的研究之中,家庭文化资本始终作为家庭背景的一个重要因素被纳入分析。不管是国内还是国外,家庭文化资本越高,孩子越有可能参加影子教育,越容易获得更高层次的教育机会,从而在升学和就业中占据优势地位。总体而言,上述文献在研究中考虑到了影响影子教育获得的多种因素,为我们刻画了该领域研究的全貌,奠定了本文的研究基础,并启发了我们对于以下三个问题的思考:

其一,如何进一步丰富对于文化资本作用的研究。既往研究大多将文化资本作为家庭背景的一个因素,对其作用进行单独考虑和测量。而实际上,一个家庭的文化资本与其经济资本和社会资本是密不可分的,即不同阶层的家庭拥有不同的文化资本。在布迪厄看来,文化资本的获得主要通过家庭教育和学校教育两种途径。对出身富裕家庭的孩子而言,一方面,由于家庭成员不必为生计担忧,闲暇时间较多,他们可以通过父母的言传身教积累较多的文化资本;另一方面,家庭经济的支持也使他们可以获得更长时间的学校教育,进行文化资本积累的时间较长。而出身贫寒的孩子则正好相反,父母忙于生计无从照顾他们,为了生活,有些孩子甚至不得不离开学校,较早地开始工作,因而文化资本积累较少。而文化资本通过两种途径完成社会再生产。首先,文化资本通过转化为文凭和证书成为一种公认权力,使其拥有者在就业竞争中占据优势,得到较好的岗位和工资,进而实现经济资本和社会资本的代际传递。其次,不同阶层家庭的文化资本差异也体现在其所处的阶层文化环境和进行的文化消费中,这种差异形成了阶层间的“文化屏障”,这一屏障很难打破,为较低阶层人群的向上流动造成了不小的阻碍。[23]通过这两种途径可以发现,家庭的资本优势通过文化资本间接实现了代际传递,社会阶层再生产得以完成。因此,在研究文化资本的作用时,应加入经济资本和社会资本,考虑文化资本与这两种资本的交互作用。

其二,如何更好地对文化资本进行测量。既往研究中,文化资本大都被视为家庭背景的一个指标,并以父母受教育程度或者对子女的教育期望作为衡量标准。这样的测量方法,忽略了文化资本的其他含义,无法展现布迪厄所阐述的文化资本的具体化、客观化和制度化形态的作用状况。

其三,如何更深入地理解影子教育参与特点。大多数学者在研究影子教育时,将是否获得影子教育以及影子教育的家庭支出作为主要研究对象,部分学者也考虑到了影子教育的形式。但是,根据布迪厄的阶级惯习理论,惯习引导着不同阶级的行动者根据自己拥有的资本在社会空间中寻找适合自己的位置,设计自己对于教育和未来的立场[12],因此,他们在学校中选择学习的内容存在着差异。将这一分析进行扩展,不同阶级参与的影子教育课程类型存在差异,在上层统治阶层中,家长们可能更倾向于让学生学习锻炼文化品位、提升艺术修养的才艺类课程,而对于被统治阶层而言,家长让子女参与影子教育的目的大多是期望他们通过教育实现向上流动,所以更有可能将目光集中在与升学密切相关的学术类课程中。以往的研究并未将这种课程参与类型的差别作为主要研究内容,忽视了这种差异的内在意义。

据此,本文将是否参与影子教育以及所选择的影子教育的课程类型作为研究的主要内容,结合文化资本与家庭经济资本和社会资本的交互作用,探讨家庭文化资本对于影子教育的影响,进而揭示出这一影响的深层社会意义。

本文的研究假设是:

假设1:家庭文化资本越高,子女参与影子教育的可能性越高。

假设2:家庭资本的具体化状态、客观化状态、制度化状态,对于子女的影子教育获得有差异性影响。

假设3:文化资本低的家庭更有可能让子女参加学术类课程,而文化资本高的家庭更有可能让子女参加才艺类课程。

三、数据、变量、方法

(一)数据

本研究使用的数据是中国教育追踪调查(CEPS)2013—2014年基线调查数据。该项目以初中一年级和初中三年级两个同期群为调查起点,采取多阶段分层抽样的方式在全国抽取了28 个县区单位作为调查地点,并从中随机抽取了112 所学校、438 个班级和将近2 万名学生进行调查。该数据收集了学生的各种信息,其中包含了有关家庭文化资本以及影子教育参与的诸多信息。①该数据包括学生、家长、班级和学校四个层面的数据,出于研究需要,本文只使用了学生层面的数据。在剔除掉变量缺失值之后,本文保留了17577 个有效样本。

(二)变量

本研究的主要目的是探讨家庭文化资本与影子教育获得、影子教育参与类型的关系,因此有两个因变量:是否参与影子教育以及参与影子教育的课程类型。

影子教育包括家教和课外班两种形式,主要分为学校主科补习和才艺补习两种课程内容。学校主科指升学考试类学科,如语文、数学、英语等;才艺类泛指非主要课程的学科补习或其他兴趣特长技艺类补习,如音乐、绘画、体育等。[6][24]由于在CEPS调查中只询问了受访者的课外班参与情况,没有涉及家教,因此本文研究的影子教育仅限定在课外班这一形式。该调查在问卷中询问了学生参与课外班的类型,以这个问题的回答为依据,生成两个新变量:参加课外班(0=不参加,1=参加),参加课外班的类型(0=不参加,1=只参加学术类——包括语文、数学和英语,2=只参加才艺类——包括奥数、绘画、书法、音乐、舞蹈、棋类、体育,3=两种都参加,4=参加其他课外班)。

本研究的关键自变量从文化资本的三种形式延伸而来。根据上文的理论介绍,具体化文化资本指的是通过家庭环境获得并成为精神和身体一部分的知识、教养、习性等文化产物,由此将其操作化为家长对子女的教育期望(0=非高等教育,1=高等教育,2=无所谓),一年内与父母进行文化活动的次数(包括与父母一起读书、运动、参观和外出娱乐的次数)。客观化文化资本是指包含一定文化价值的文化产品实物,由此将其操作化为家庭藏书量(0=少,1=中等,2=多),拥有独立书桌(0=没有,1=有)。制度化文化资本指的是文化能力经过文化资质的资格授权后的存在形式,由此将其制度化为父母的受教育年限(取父母双方中受教育程度最高的一方,将其文化水平转化为受教育的年数)。

控制变量包括个人情况和家庭情况两方面,其中个人情况包括性别、年级和成绩,家庭情况包括兄弟姐妹数量、家庭经济情况(代表家庭经济资本)和父亲职业地位(代表家庭社会资本)。

个人情况:教育的性别不平等是教育分层研究的重要组成部分[17],所以将性别(0=女性,1=男性)纳入控制变量。在初中阶段,与其他年级相比,九年级学生面临着升学的压力,学校教育的课程及作业可能更多,缺少时间和精力参加影子教育,影子教育的获得可能存在年级的差异,因此在控制变量中加入年级(0=七年级,1=九年级)。学生参加影子教育的动机包括补弱和培优两种,所以需要考虑学生成绩(0=较差,1=中等,2=较好)的影响。

家庭情况:根据资源稀释理论,兄弟姐妹数量较多的儿童在各类教育资源的获得上处于劣势[25],因此将兄弟姐妹数量(不含自己)纳入控制变量。另外,不少研究证明,家庭社会经济地位对影子教育获得具有正向影响,所以需要加入家庭经济状况(0=困难,1=中等,2=富裕)和父亲职业地位(根据陆学艺提出的五大社会等级[26]7-10进行粗略的等级划分:0=下层,1=中层,2=上层,3=其他)。

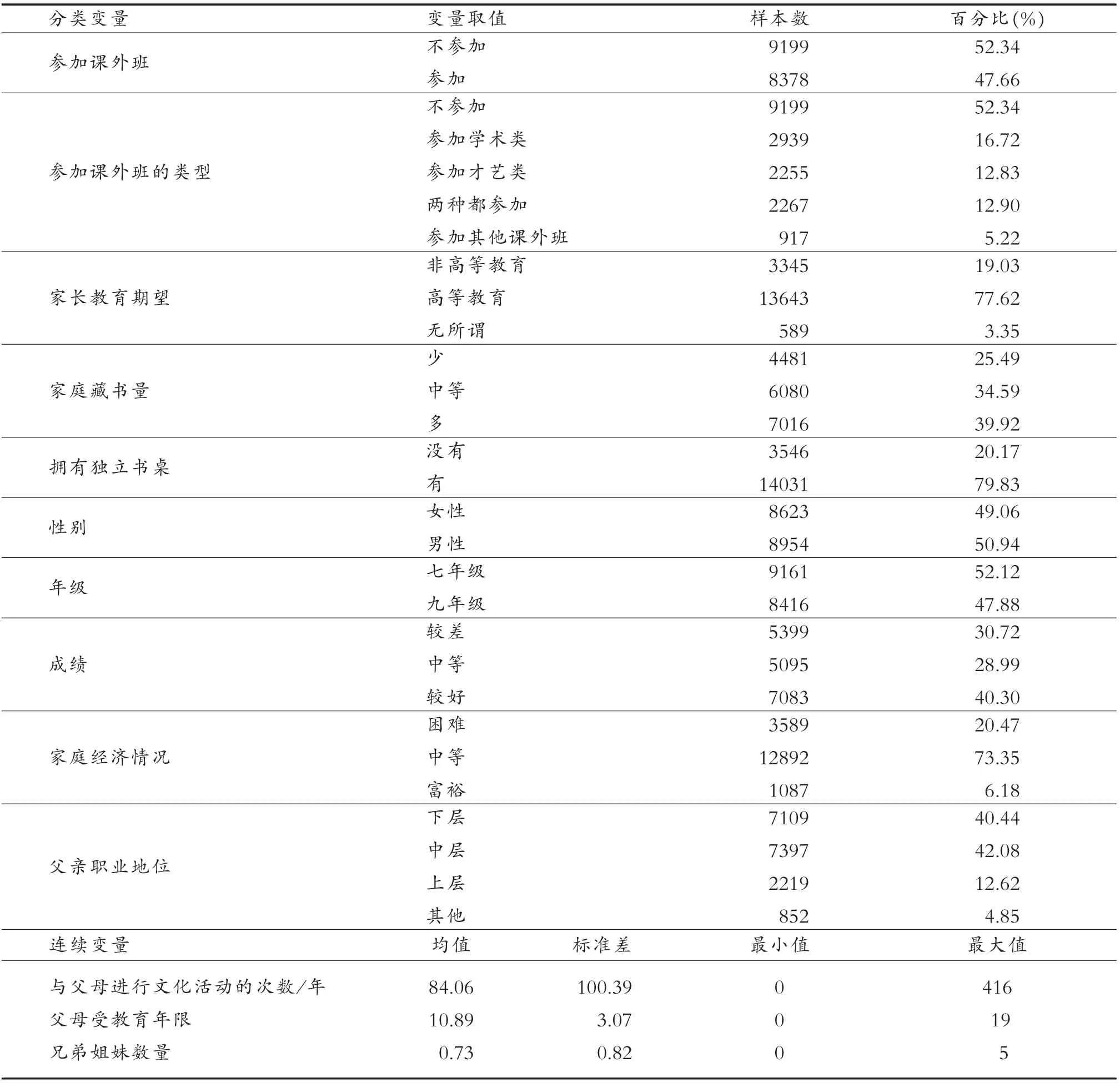

表1 展示了各变量的基本信息。根据该表显示,将近一半(47.66%)的初中生都参加了课外班;在参加课外班的学生中,只参加学术类课程的初中生人数超过了三分之一(2939÷8378×100%≈35.08%),略多于只参加才艺类课程(2255÷8378×100%≈26.92%)和两种课程都参加(2267÷8378×100%≈27.06%)的学生人数,只参加其他类课程的学生人数较少,占比仅为10%(917÷8378×100%≈10.95%)。

(三)方法

为了检验上文中提到的假设,本研究分两个步骤进行。第一步是使用logistic 回归模型分析家庭文化资本对影子教育获得的影响,由于因变量“是否参与影子教育”是0 和1 赋值的虚拟变量,不适合使用常规的线性回归方法,因此采用logistic 回归进行分析;第二步是使用多项logistic 回归模型分析家庭文化资本与影子教育参与类型的关系,由于因变量“参与影子教育的课程类型”是具有五个选项的分类变量,因此采用logistic 回归的扩展模型多项logistic 回归进行分析。

表1 变量的描述性统计

四、数据分析

(一)家庭文化资本与影子教育获得

本文在分析家庭文化资本对影子教育获得的影响时,先建立一个只包含控制变量的模型,探讨个人情况和家庭情况的作用。 之后,分别加入家庭文化资本的具体化形态、客观化形态和制度化形态的相关变量,并进行检验,考察以上这三种形态的文化资本对影子教育获得的净效应;然后,将三种形态的所有变量都加入模型,在此基础上分别添加社会资本与文化资本的交互项、经济资本与文化资本的交互项,考察家庭内不同资本与文化资本的交互作用。

如表2 所示,模型1 报告了所有控制变量对影子教育获得的影响。 从个人情况来看,学生的性别、年级和成绩都对影子教育的获得发挥显著作用。 男生比女生参加课外班的可能性更小,九年级学生比七年级学生参加课外班的可能性更小。 与自评成绩较差的学生相比,成绩中等以及较好的学生更有可能参加课外班。 从家庭情况来看,兄弟姐妹数量、家庭经济情况以及父亲职业地位也影响到课外班的参与情况。 兄弟姐妹数量的增加减少了学生参加课外班的机会。 家庭经济情况和父亲职业地位对参加课外班起到正向作用,家庭经济条件越好,父亲职业地位越高,学生参加影子教育的可能性也越大。

表2 家庭文化资本与影子教育获得的logit 回归模型

表3 模型之间的Wald 检验

模型1a 在模型1 的基础上添加了家长教育期望以及一年内学生与父母进行文化活动的次数两个变量, 用来探讨家庭文化资本的具体化形态对影子教育获得的影响。结果显示,这两个变量的作用均在99.9%的置信度下显著。 根据唐启明(Treiman)[27]289-294对两项logistic 回归的阐述, 当使用加权数据进行回归时,Stata 所估计的实际上是与似然比x2没有关系的伪对数似然值 (pseudo-log likelihood),所以需要用调整的Wald 检验来选择最优模型; 而Wald 检验实际上是评估一组系数是否都等于0,因此可以用它来比较两个层级模型。根据表3,用于区分模型1a 与模型1 的变量系数显著地不等于0,因此选择更加复杂的模型1a 作为较优的模型。

在模型1 的基础上, 模型1b 加入了家庭藏书量以及学生是否拥有独立书桌两个变量, 模型1c加入了父母最高受教育年限的变量,分别用以探究家庭文化资本的客观化和制度化形态对影子教育获得的影响。 从结果来分析,这三个变量对学生是否参加课外班具有显著作用。 根据表3Wald 检验的结果,这三个变量的系数显著地不为0,因此需要将这三个变量添加到最优模型之中。

根据上述分析的结果, 本文在模型1 的基础上加入了家长教育期望、 平均一年内学生与父母进行文化活动的次数、家庭藏书量、学生是否拥有独立书桌以及父母最高受教育年限五个变量,形成模型1d。 在这个模型中,家庭文化资本的三种形态对影子教育参与的作用均得到体现。 在控制了个人情况和家庭情况的条件下, 家庭文化资本的具体化形态、 客观化形态和制度化形态均对初中生是否参与影子教育具有显著正向影响。首先,家长教育期望为高等教育的学生参加课外班的概率比受到非高等教育期望的学生增加了三分之一(e=0.307-1≈0.359)。在一年中与父母进行文化活动(包括读书、运动、参观和外出娱乐)越频繁的学生越有可能参加课外班, 与从未与父母一起进行过文化活动的学生相比, 每周与父母进行4 次文化活动的学生参加课外班的概率增加了将近四分之一(e(0.001×208)-1≈0.231)。 其次,家庭藏书量越多的学生参与影子教育的可能性越大,家庭藏书量中等和多的学生参加课外班的概率分别是藏书量少的学生的1.4 倍(e0.347≈1.414)和2.3 倍(e0.819≈2.268)。与没有独立书桌的学生相比, 拥有独立书桌的学生参加课外班的可能性增加了将近一半 (e0.378-1≈0.459)。 最后,父母最高受教育年限的提高也增加了学生参与影子教育的机会,父母最高学历为大学本科的学生参加课外班的概率大约是父母为初中文化水平的学生的2 倍(e[0.096×(16-9)]≈1.958)。 因此,在考虑到个人和家庭情况的前提下,家庭文化资本越高,子女参与影子教育的可能性也越大,假设1 和假设2 成立。

为了检验家庭文化资本与社会资本、经济资本的交互项对影子教育获得的影响, 本文在模型1d的基础上分别加入父亲职业地位和家庭经济情况与父母受教育年限 (衡量文化资本的变量较多,从中选取研究中最常用且最具代表性的变量)的交互项,形成模型1e 和模型1f。 在模型1e 中,在加入父亲职业地位与父母受教育年限的交互项之后,父亲职业地位的作用变得不显著,交互项自身的作用也不显著。 根据Wald 检验的结果,交互项的系数等于0,因此家庭社会资本与文化资本的交互项对影子教育的获得不具有显著影响。 在模型1f 中,家庭经济情况与父母受教育年限的交互项对影子教育的获得具有显著影响, 即在具有不同经济资本的家庭中, 文化资本的差异导致影子教育参与机会的差异。 与家庭经济困难且父母为初中文化水平的学生相比, 家庭经济条件中等且父母最高学历为本科的学生参加影子教育的概率增加了将近四分 之 一(e[-0.631+0.040×(16-9)]-1≈0.232),出身富裕家庭且父母最高学历为本科的学生参加影子教育的概率增加了将近3 倍(e[-1.046+0.040×(16-9)]-1≈2.766)。

由上述分析可以发现,三种形态的家庭文化资本对影子教育的获得均具有积极影响,那么,家庭文化资本对影子教育参与类型的作用是怎样的呢?根据文献综述本文假设:文化资本更高的家庭倾向于让子女学习才艺类课程以提升文化修养,而文化资本较低的家庭倾向于让孩子学习学术类课程以提高成绩,最终通过教育实现向上层流动。 文化资本的影响是否如假设相同呢? 下面本文将运用多项logistic 回归模型方法来进行分析,检验假设,探讨家庭文化资本与影子教育参与类型的关系。

(二)家庭文化资本与影子教育参与类型

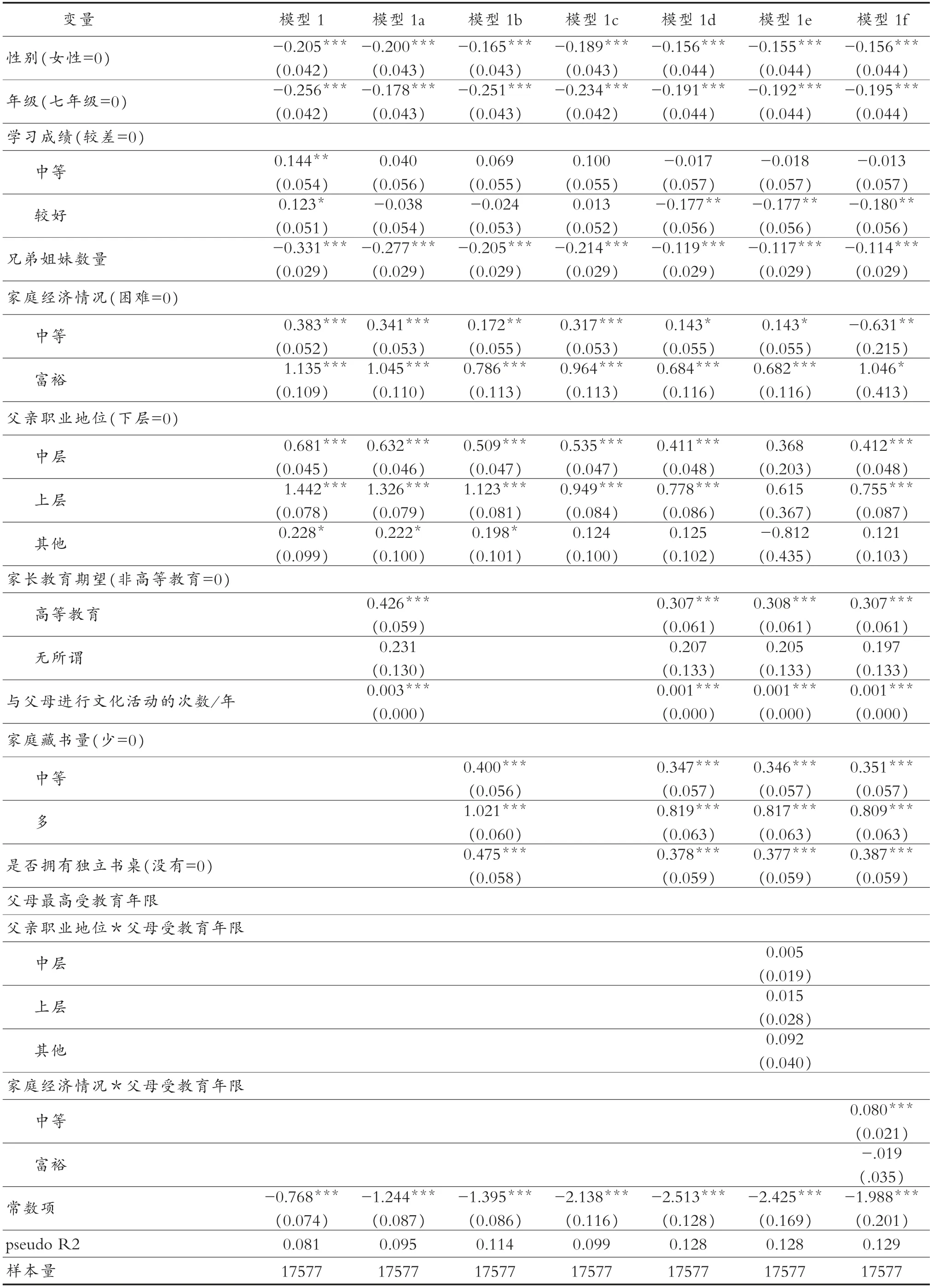

在这一部分,本文只将参加课外班的案例(共8378 个)纳入分析,并以“只参加学术类课程”为参照类别。 在探讨家庭文化资本与课外班参与类型的关系时, 本文先建立一个只包含控制变量的模型,分析个人情况和家庭情况对参与类型选择的影响;然后将表示家庭文化资本三种形态的变量加入该模型,形成最终模型,以探究文化资本对课外班选择的作用。

如表4 所示,模型2 报告了所有控制变量对影子教育参与类型的影响。 其中,对于不同类型课程的选择,个人情况和家庭情况发挥的作用存在较大差异。 从个人情况来看,男生和女生参加的课外班课程类型没有明显差异,这与以往的研究结果相一致,由于家庭中孩子数量的减少,教育投资不必重男轻女[2],女孩能够获得与男孩一样甚至更多的教育资源。年级对课外班课程的选择具有显著影响,与初一学生相比, 初三学生只参加学术类或只参加其他课外班的概率更大, 而只参加才艺类以及学术类和才艺类都参加的概率则更小。 对于初三学生来说,他们面对着升学的压力, 一方面迫切需要提高学习成绩,因而需要参加学术类课外班,另一方面由于时间和精力有限, 因此, 又难以兼顾才艺类课程的学习。 在学习成绩方面,自评学习成绩中等与较差的学生参加的课外班课程没有显著区别, 但自评学习成绩较好的学生只参加才艺类课程的概率比只参加学术类课程的概率减少了将近30%(1-e-0.342≈0.290)。

从家庭情况来看, 兄弟姐妹数量更多的学生只参加才艺类课程的可能性明显高于只参加学术类课程的可能性, 但两种都参加以及只参加其他课外班的概率与只参加学术类课外班的概率并无明显不同。 在家庭经济条件方面,与出身贫困的学生相比, 家庭经济情况为中等的学生只参加才艺类课程的概率大约是只参加学术类课程的70%(e-0.308≈0.735),来自富裕家庭的学生两种课外班都参加的概率比只参加学术类课外班的概率增加了一半以上(e-0.454≈0.575)。 在父亲职业地位方面,与父亲从事底层职业的学生相比,父亲职业位于中层的学生只参加才艺类课外班的概率比只参加学术类课外班的概率减少了20%以上(1-e-0.238≈0.212),父亲职业位于上层的学生两种课外班都参加的概率和只参加其他课外班的概率分别是只参加学术类课外班的将近1.8 倍(e-0.571≈1.770)和将近1.9 倍(1-e0.641≈1.898)。

在模型2 的基础上,模型2a 增加了家长教育期望、平均一年内学生与父母进行文化活动的次数、家庭藏书量、 学生是否拥有独立书桌以及父母最高受教育年限五个变量, 以探究家庭文化资本的三种形态对影子教育课程类型选择的作用。 根据表4 显示的结果,家庭文化资本的具体化形态、客观化形态和制度化形态对课程选择的影响各不相同。 首先,与家长教育期望为非高等教育的学生相比,受到高等教育期望的学生只参加才艺类课程的概率比只参加学术类课程的概率减少了三分之一以上(1-e-0.460≈0.369),但两种类型都参加以及只参加其他课外班的概率与只参加学术类课外班的概率没有显著差异。相对于只参加学术类课程, 或只参加才艺类课程的概率以及两种课程都参加的概率随着与父母一起进行文化活动次数的增多而提高, 每周与父母进行四次文化活动的学生只参加才艺类课程的概率以及2种课程都参加的概率比从未与父母进行文化活动的学生增加了一半以上(e(0.002×208)-1≈0.516)。 其次,相较于家庭藏书量少的学生,藏书量中等的学生只参加才艺类课程或两种课程都参加的概率与只参加学术类课程的概率没有明显不同,但家庭藏书量多的学生两种课程都参加的概率是只参加学术类课程的将近2 倍(e0.620≈1.859)。 相比于没有拥有独立书桌的学生,拥有独立书桌的学生只参加才艺类课程的概率比只参加学术类课程的概率减少了将近三分之一(1-e-0.376≈0.313)。 最后,相对于只参加学术类课程,父母最高学历不同的学生只参加才艺类课程概率没有明显差异,但随着父母受教育年限的增加,学生两种课程都参加以及参加其他课程的概率显著提高,父母最高学历为大学本科的学生两种课外班都参加的概率是父母为初中文化水平的学生的将近2 倍(e[0.088×(16-9)]≈1.852)。

表4 家庭文化资本与影子教育参与类型的多项logit 回归模型

从上述分析中可以发现,家庭文化资本的不同形态对于影子教育参与类型的作用是不同的,同一形态中不同维度的作用也存在差异。 在具体化文化资本方面,家长教育期望越高的学生更有可能只参加学术类课程,而与父母进行文化活动次数越多的学生只参加才艺类课程以及两种课程都参加的机会则更大。 在客观化文化资本方面,家庭藏书量多的学生两种课外班都参加的可能性也更大,而拥有独立书桌的学生更有可能只参加学术类课程。 在制度化文化资本方面,父母受教育年限更高的学生两种课程都参加的可能性更大。 将这几个维度整合起来看,家庭文化资本更高的学生更有可能只参加学术类课外班或者学术类和才艺类课外班都参加,假设3 不成立。 可见,文化资本高的家庭对学术类课程十分重视,期望通过影子教育来帮助子女提升课业成绩,进而获得较高的教育成就。 另外,虽然学生家长们也希望孩子提升文化品位和艺术修养,但这一目标退居其次,只有在保障学术类课程的前提下学生家长才会让孩子参加才艺类课程。

五、结论与讨论

本文依据布迪厄的文化资本理论, 使用中国教育追踪调查2013—2014年的基线调查数据,通过两项logistic 回归和多项logistic 回归的方法探究家庭文化资本与影子教育获得及参与课程类型的关系。研究发现,在初中生的影子教育获得方面,家庭文化资本的具体化形态、 客观化形态和制度化形态均具有显著正向影响。 在影子教育的参与类型方面,不同形态家庭文化资本发挥的作用存在着差异。

对于是否参加影子教育,对文化资本高的家庭而言,首先,家长对自己的孩子寄予了很高的教育期望,希望孩子能够获得高等教育,而进入大学需要较高的学习成绩,所以他们更可能让孩子参加影子教育以提高进入大学的可能性。 他们与孩子的交流和互动频繁, 经常与孩子一起进行文化活动,包括读书、运动、参观和外出娱乐,重视子女文化素质的培养和锻炼,因此更有可能让孩子参加影子教育以提高文化能力。 其次,文化资本高的家长也着力于营造家庭的文化氛围,购置丰富的书籍,满足孩子的阅读需求,为子女提供独立的学习场所,提高孩子的学习自主性,因此他们更有可能让子女参加影子教育以进一步学习和掌握各种知识和技能。 最后,文化资本高的家长接受教育的时间较长,能够为孩子提供更多学习方面的帮助和指导,并且他们对于教育的价值和重要性更为了解,更加重视子女的教育情况,所以更可能让孩子接受影子教育。 由此可见,充足和完善的具体化文化资本、客观化文化资本和制度化文化资本体现出父母对文化价值的肯定以及对子女教育的重视,在这种家庭文化环境和父母教养观念的作用下,学生更有可能参与影子教育,获得更多更好的教育资源。 另外,较好的家庭经济条件也为影子教育提供了物质基础,经济资本及文化资本均较高的家庭更有可能让子女参加影子教育。 社会资本较高的家庭也倾向于让孩子参加课外班,但社会资本与文化资本的交互作用对影子教育的获得并没有显著影响。

对于影子教育参与类型的选择,不同形态的家庭文化资本发挥了不同的作用,而同一形态中不同维度的影响也存在差异。 在具体化文化资本方面,希望子女获得高等教育的家长更加看重学业,因此为了提高成绩而更可能让孩子只参加学术类课程;而经常与孩子一起进行文化活动的家长很重视子女的文化修养, 所以更可能让孩子参加才艺类课程。 在客观化文化资本方面,购置书籍较多的家长一方面希望子女提高阅读能力和知识水平,另一方面也非常重视孩子的文化品位和人文素养,因此学术类和才艺类课程都参加的可能性更大;家中配置独立书桌的家长为孩子提供了相对独立的学习环境, 他们更为重视学校教育和学术知识的学习,所以更有可能让孩子只参加学术类课程。 在制度化文化资本方面,文化水平高的父母对孩子的学业成绩和文化素养都比较重视,因此两种课外班都参加的可能性更大。

学生参加学术类课外班,主要的目的是提高学习成绩,而参加才艺类课外班,目的并不仅仅是提升文化修养和艺术品位, 也包含了助力升学的打算。 对初中生来说,一部分优质高中招收一定数量的特长生,当学习成绩无法达到优质高中入学的门槛时,文艺特长便成为一块敲门砖,为成功升学增添了一丝希望;从长远来看,不少高校也设置了部分艺术特长招生名额,文艺特长也能在考大学的过程中提供作用。 可见,学生参加才艺类课外班既具有提升艺术修养的打算,也不乏升学的考量。 然而,近几年来,政府为了促进教育公平,对特长生入学进行越来越严格的控制,在这种形势下,学生参加影子教育的情况或许将发生新的变化。

总结而言,家庭资本(包括家庭文化资本、政治资本等)较高的学生更有可能参与影子教育,因此有学者指出,影子教育具有社会结构再生产的功能,在家庭资本的代际传递过程中, 影子教育和学校教育均发挥了通道作用,这两种通道相互贯通,从而建立起了联合社会再生产机制, 教育的社会再生产功能进一步增强,社会流动被阻断,阶层固化现象愈加严重。[28]本文的研究结果得出了与之相似的结论,家庭文化资本通过影子教育进行代际传递, 影子教育能够让学生在升学时获得一定优势, 进而转化为更高层教育的获得,家庭文化资本由此实现再生产。 布迪厄认为,通过社会结构的再生产,社会地位完成了家庭内代际传递, 这一过程是通过经济资本的再生产和文化资本的再生产两种途径实现的。 与直接进行遗产传承的经济资本再生产不同, 文化资本再生产的路径和过程更为间接和隐蔽。 通过家长言传身教、营造家庭文化氛围、进行文化消费等途径,家庭的各种资本优势转化成具体化、 客观化和制度化的文化资本,在子女身上得以积累。 一方面借助所拥有的文化能力和资格在升学和就业中占据优势地位, 将文化资本转化为经济资本; 另一方面不同的文化品位形成了阶层间的“文化屏障”,文化资本有力地维持了这种阶层差异。 通过这两种文化资本传递和转化的途径,社会结构得以再生产。 影子教育在文化再生产中发挥的作用也是如此,一方面,通过参加课外班的学习,学生学业成绩得以提高或培养了某项特长,这些优势在升学竞争中得以体现, 帮助学生进入更好的高中乃至大学;另一方面,才艺类课外班也培养和提升了学生的文化品位和艺术修养, 维持和巩固了阶层间的文化区隔。 在这种文化再生产的过程中,性别不平等得以弱化, 女孩能够获得与男孩同样甚至更多的影子教育参与机会和资源,由此可见,无论男孩还是女孩, 均能够获得家庭文化资本再生产所带来的优势。 因此,影子教育作为文化资本传递和转化的一种方式,实现了家庭资本优势的代际传递,进而推动了社会结构的再生产。