钾肥用量对水稻钾素分配累积、钾肥利用效率及平衡的影响

郭鑫年,蒙 静,田旭东,周 涛*,梁锦秀,陈 刚,孙 娇,尹志荣,纪立东

(1.宁夏农林科学院农业资源与环境研究所/宁夏土壤与植物营养重点实验室,宁夏 银川 750002;2.宁夏农业综合开发办公室,宁夏 银川 750000;3.青铜峡市农业综合开发办公室,宁夏 青铜峡 751600)

宁夏引黄灌区由青铜峡灌区和卫宁灌区组成,灌溉面积43.5 万hm2,是宁夏农业的精华地区,水稻是该区域的优势特色作物之一,近年来栽培面积稳定在6.67 万hm2[1],钾是水稻所需三大营养元素之一,与氮、磷不同,钾在作物体内以K+形态存在,不参与有机物质的形成,具有高度移动性,水稻对钾素的吸收量较大,钾肥的合理施用对提高水稻产量和品质具有显著作用[2],湖北省[3]18 个县的多点田间肥效试验结果表明钾肥对早、中和晚稻产量的贡献分别达到了10.8%、8.2%和10.3%。由此看出钾已成为许多耕地继氮、磷之后的又一高产限制因子[4]。通常认为北方土壤富含钾素,但随着栽培技术的更替及作物品种的更新后产量不断提高,导致土壤中的钾素携出量逐年增加,从而加速了土壤中钾素的消耗,加之农户传统的施肥习惯只重视氮磷肥而忽视了钾肥的施用,秸秆还田对土壤钾素的补充相对有限,土壤缺钾问题日趋严重[5-6]。据调查[7]宁夏引黄灌区水稻田土壤速效钾 含 量 由1978 年 的305mg/kg 下 降 到1992 年 的192mg/kg,每年平均下降7.5mg/kg。1991 年对引黄灌区226 个灌淤土样品进行分析,速效钾较1985年土壤普查结果下降了27.6%,每年平均下降值高达9.4mg/kg,同时大量研究发现近10 年来,宁夏引黄灌区土壤钾素在往递减方向发展,土壤速效钾含量每年下降3~10mg/kg。由此看出灌区土壤钾素处于耗竭状态,土壤钾素有效补充对于水稻高产高效愈发重要。我国钾矿资源和钾肥缺乏[8],提高作物对钾肥的吸收利用效率是缓解资源短缺、节约资源的重要途径[9]。目前宁夏引黄灌区水稻钾素分配、累积及利用方面较为系统的研究尚显缺乏,水稻的钾肥利用效率和土壤表观平衡还需深入研究。为此,通过两年田间试验研究了不同钾肥用量对水稻产量、钾素分配比例、吸收累积量及钾肥利用效率与表观平衡的影响进行了系统研究,明确水稻钾肥的适宜用量,为宁夏引黄灌区水稻钾肥施用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验设计

试验于2013~2014 年在宁夏引黄灌区青铜峡市大坝镇中庄村、中滩村进行,该地区常年引黄灌溉,耕作制度为水旱轮作,属典型大陆性季风气候,年平均气温为8.5℃,水稻生长季内≥10℃积温为3020℃,多年平均降水量为200mm 左右。供试土壤为灌淤土,中庄村0~20cm 土壤基础理化性质为pH 值8.5、全盐1.1g/kg、有机质12.8g/kg、全氮0.92g/kg、碱解氮68.0mg/kg、有效磷15.0mg/kg、速效钾178.0mg/kg,中滩村土壤基础理化性质为pH 值8.5、全盐1.3g/kg、有机质15.7g/kg、全氮1.2g/kg、碱解氮82.5mg/kg、有效磷26.4.0mg/kg、速效钾212.5mg/kg。

田间试验以节3 号为材料,钾肥施用量设计5 个水平,0、30、60、90、120kg/hm2分别用K0、K30、K60、K90、K120表示,各处理氮、磷肥统一用量,其中N 为240kg/hm2,P2O5为75kg/hm2,小区面积为40m2(5m×8m),重复3 次,随机区组排列,小区间用40cm 高土埂隔开,并设独立的排灌口,埂上覆盖薄膜以防小区间蹿水、串肥。2013年水稻于4 月25 日播种,10 月5 日收获,2014 年4 月20 日播种,9 月30 日收获,播种方式采用播后上水,播种量为412.5kg/hm2。将钾肥、磷肥和50%的氮肥在整地前一次性基施,30%和20%的氮肥分别在水稻的分蘖期和孕穗期撒施,其他管理与当地大田管理一致。

1.2 测定项目与方法

水稻成熟期,在小区内随机取3 个5m2的样方进行测产,并测定籽粒含水量为12.0%,以此换算产量,同时随机选取3 个1m 水稻地上部样段,调查收获穗数、每穗粒数、结实率和千粒重等,将籽粒和秸秆分开,105℃杀青30min,65℃烘干至恒重粉碎,H2SO4-H2O2消煮后,火焰光度法测定样品钾含量。相关公式如下[10-11]:

钾肥利用率REK(%)=(施钾区地上部总吸钾量-不施钾区地上部总吸钾量)/施钾量×100;

钾肥偏生产力PFPK(kg/kg)=施钾区籽粒产量/钾肥施用量;

钾肥农学利用率AEK(kg/kg)=(施钾区籽粒产量-无钾区籽粒产量)/施钾量;

钾素平衡系数=投入土壤钾素/带出土壤钾素;

钾素表观平衡=钾素投入总量-作物带出钾素总量。

数据采用DPS7.05 软件统计分析。

2 结果与分析

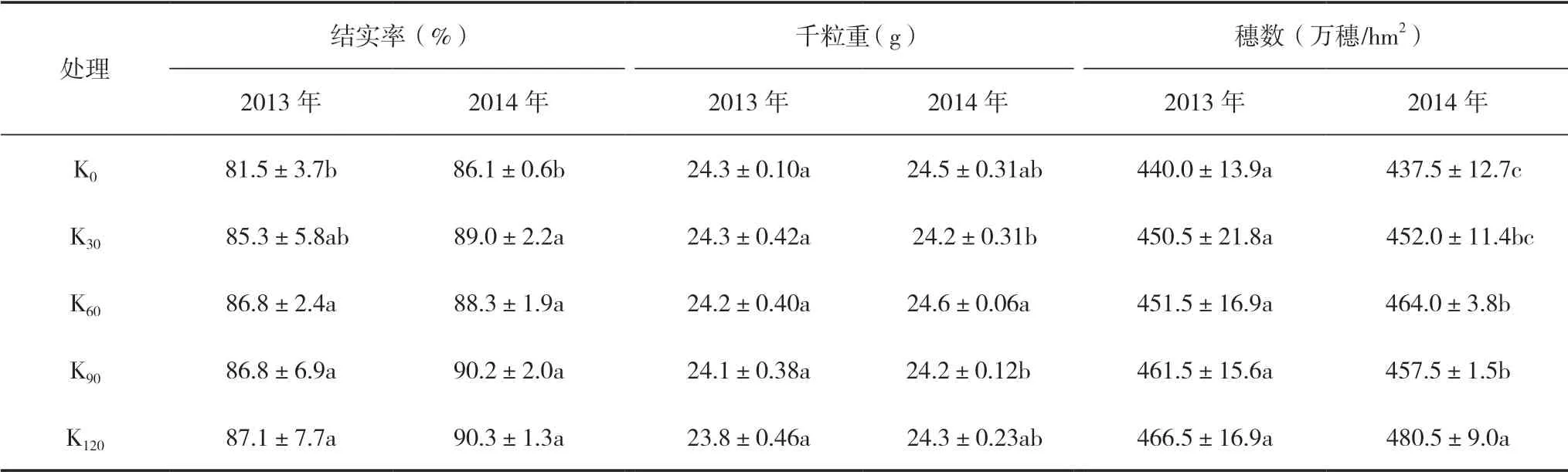

2.1 水稻产量构成因素

施用钾肥对水稻产量构成因子产生重要影响,表1 结果显示,施用钾肥提高了水稻结实率,两年结果趋势一致,施钾量120kg/hm2处理最高,分别为87.1%、90.3%,与对照差异显著(P<0.05)。钾肥对水稻千粒重影响不明显。各施钾处理收获穗数两年均高于对照,且随着钾肥用量的增加而增加,施钾量120kg/hm2处理最高,两年分别达到466.5 万、480.5 万穗/hm2,较对照分别提高6.0%、9.8%,表明适宜的钾肥用量可以提高水稻结实率和收获穗数,从而提高水稻产量。

表1 钾肥用量对水稻产量构成因素的影响

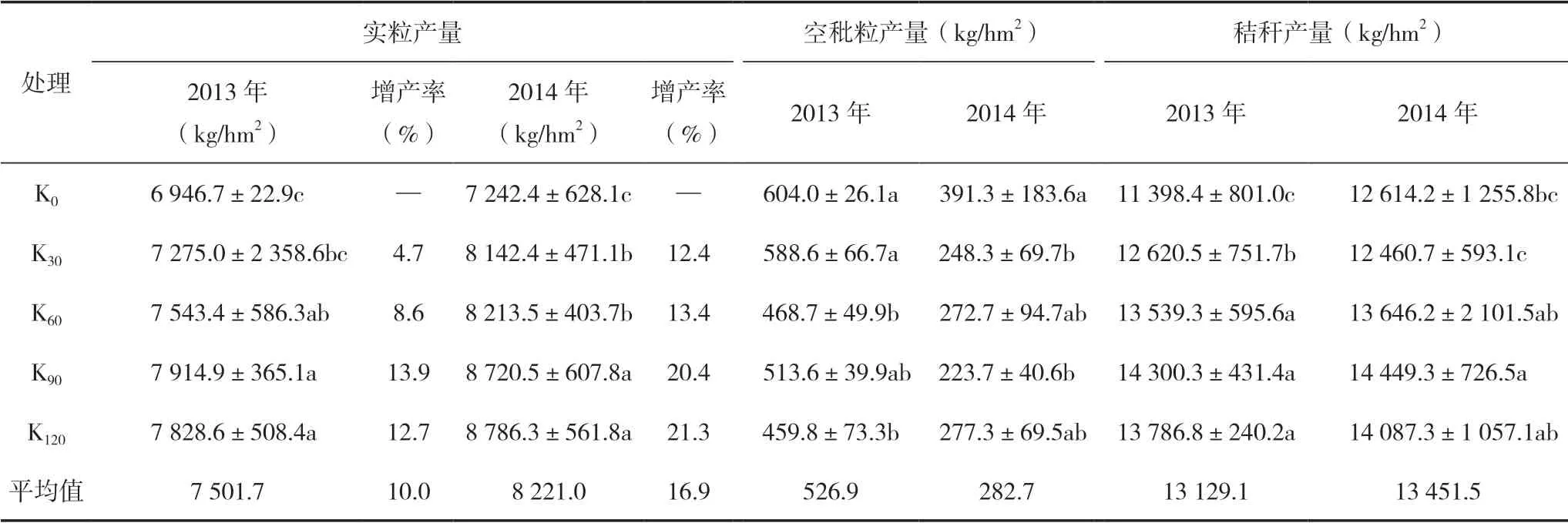

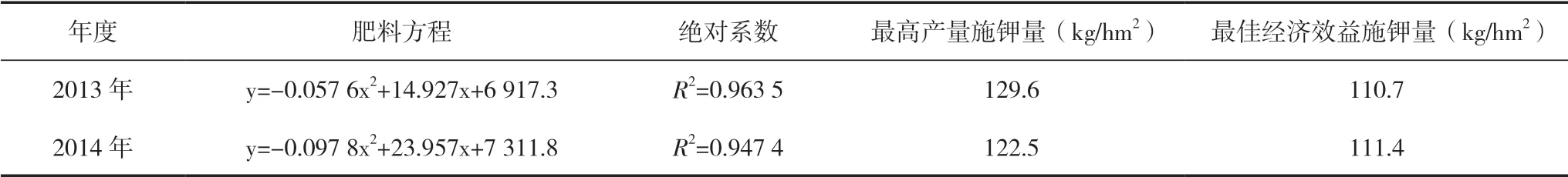

2.2 水稻产量及钾肥适宜用量

从表2 可以看出,各施钾处理的水稻实粒产量显著高于K0处理,增产幅度分别为4.7%~13.9%、12.4%~21.3%,2013 年度K90处理的产量最高,其次是K120处理,二者差异不显著。2014 年度水稻实粒产量随着钾肥用量的增加而增加,K120处理最高,其次是K90处理,二者也无显著差异。水稻空秕粒产量则随着钾肥用量的增加呈降低趋势,两年分别为K120处理和K90处理最低,较对照降低23.9%、29.1%。水稻秸秆产量随着钾肥用量的增加呈先升高后降低的趋势,两年均为K90处理最高,较对照分别提高25.5%、14.5%。表明适宜的钾肥用量能够提高实粒产量和秸秆产量,有效降低空秕粒产量。将表2 中实粒产量与施钾量采用一元二次方程进行拟合(表3),施钾量和水稻籽粒产量之间有极显著的二次曲线关系,水稻最高产量施钾量为129.6、122.5kg/hm2,最佳经济产量施钾量为110.7、111.4kg/hm2。

表2 不同钾肥用量对水稻产量的影响

表3 水稻钾肥适宜用量

2.3 水稻钾素分配、积累及钾肥利用效率

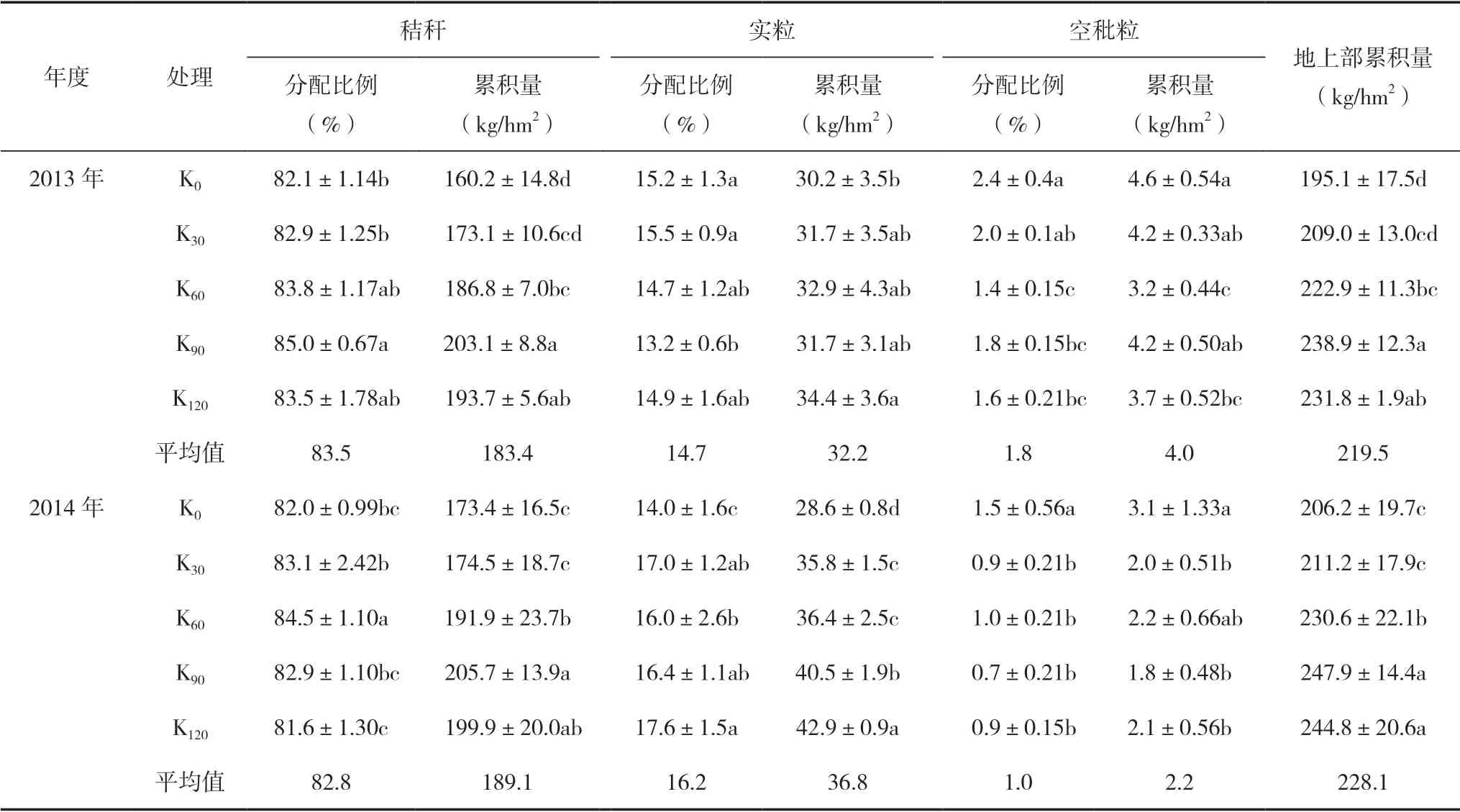

水稻成熟期各部分钾素分配比例及累积量因施钾量不同而表现出差异,从分配比例来看(表4)秸秆最高占到80%以上,其次为实粒13.2%~15.5%、14.0%~17.6%,空秕粒低于3%。秸秆钾素分配比例随着钾肥用量的增加呈先升高后降低的趋势,两年趋势相同,2013 年K90处理最高,2014 年度K60处理最高,差异与不同试验地点土壤供钾能力有关。钾素累积量两年均为K90处理最高,比对照分别提高26.8%、18.6%且与其他处理差异显著(P<0.05)。实粒钾素分配比例与后期钾素运转量关系密切,与对照相比,2013 年钾肥处理并没有提高钾素在实粒中的分配比例,而2014 年则提高了钾素在实粒中的分配比例,其中K120处理最高,实粒钾素累积量两年趋势相似,K120处理累积量最高,较对照提高13.9%、50%。空秕粒钾素分配比例与累积量均随着钾肥用量的增加而降低,较对照均有显著差异。地上部累积量两年均以K90处理最高,较对照提高22.5%、20.2%,表明适宜的钾肥用量能够提高钾素在实粒和地上部钾素的累积量,降低空秕粒钾素累积量,提高钾肥的利用效率。

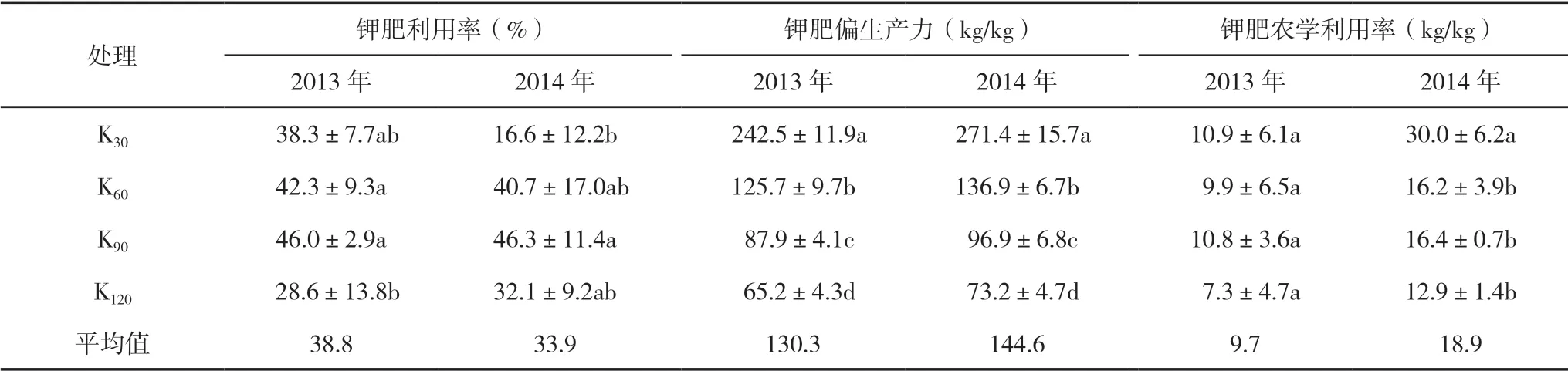

进一步分析水稻钾肥利用效率(表5)结果表明,水稻钾肥利用效率范围为28.6%~46.0%,16.6%~46.3%,随着钾肥用量的增加呈先提高后降低的趋势,两年均以K90处理最高。不同施钾处理的钾肥偏生产力和农学利用率呈现出随施钾量的增加而下降的趋势,两年结果趋势一致,钾肥用量从30kg/hm2增加至120kg/hm2,2013 年水稻钾肥农学利用效率和偏生产力分别从10.9 和242.5kg/kg下降至7.3 和65.2 kg/kg,2014 年水稻钾肥农学利用效率和偏生产力分别从30.0 和271.4 kg/kg 下降至12.9 和73.2 kg/kg,钾肥当季回收率与农学利用率和偏生产力趋势不同,随施钾量的增加呈先增后降的趋势,当施钾量超过90kg/hm2后,钾肥当季回收率显著下降。

表4 钾肥用量对水稻钾素分配比例、累积量的影响

表5 钾肥用量对水稻钾肥利用效率的影响

2.4 钾肥用量对钾平衡的影响

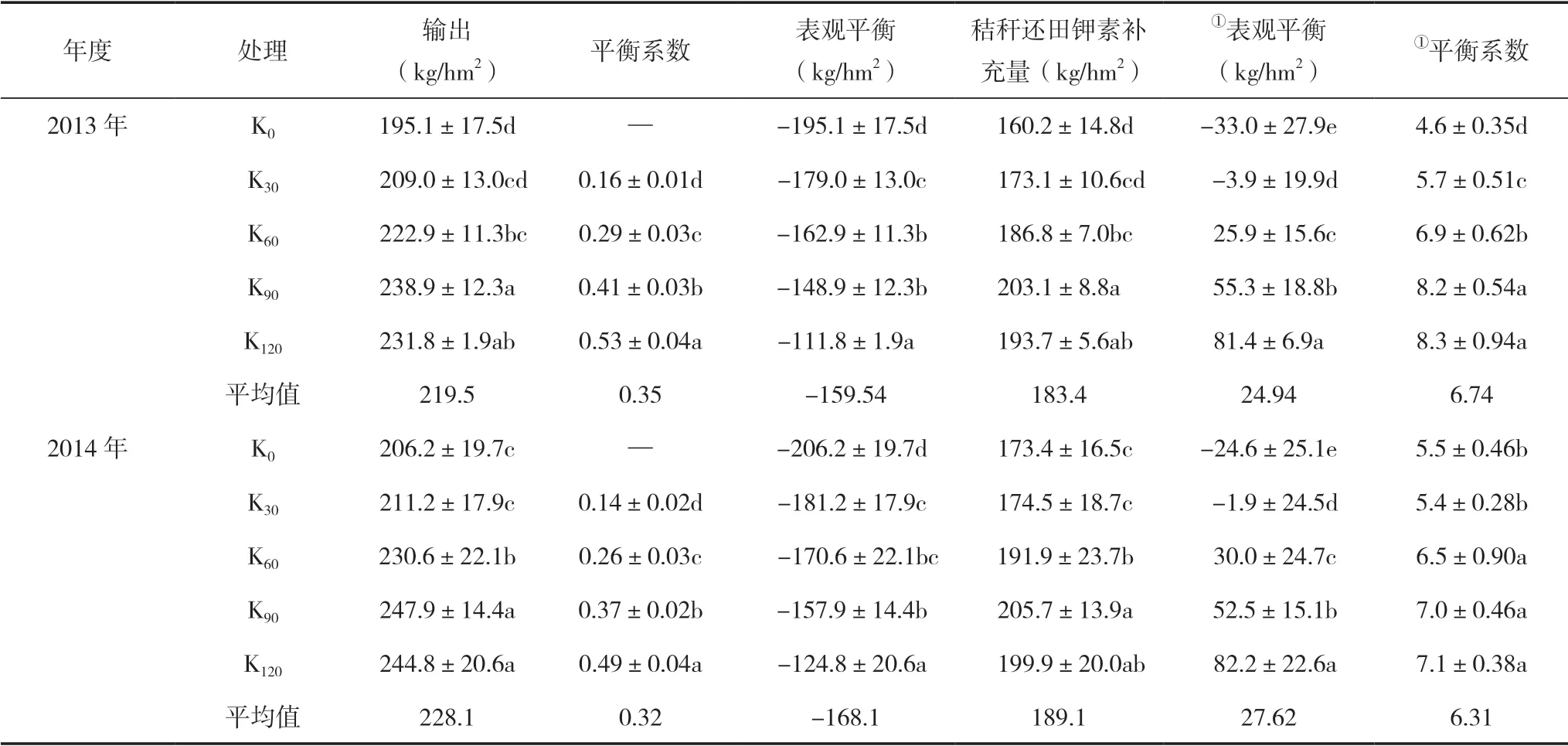

钾素平衡用以评估水稻对钾肥的利用以及土壤钾素盈亏状况,本研究钾素的输入主要是钾肥的投入,钾素的表观损失是钾素输入总量与作物吸收量之差。由表6 可知,在秸秆未还田条件下钾素输入项中,主要来自于钾肥投入,而在钾素的输出项中,水稻携出量随着施钾水平的提高而增加,当施钾量超过90kg/hm2后水稻携出量开始下降,本试验各处理钾素均表现为亏缺,随着钾肥用量的增加亏缺量降低,其中120kg/hm2施钾处理土壤亏缺量最低,较对照分别降低42.7%、39.5%。钾肥平衡系数随着钾肥用量的增加而增加,其中120kg/hm2处理最高,分别为0.53 和0.49,表明仅施入钾肥不足以维持土壤的钾素平衡,但在实际生产中实施秸秆还田,两年试验秸秆钾素补充范围分别 为160.2~203.1、173.4~205.7kg/hm2,土 壤钾素表观平衡在不施钾和低钾(K30)条件下分别为-33.0~-24.6、-3.9~-1.9kg/hm2,土 壤 钾 表现为亏缺,其他处理秸秆还田后均能维持土壤钾素平衡。秸秆还田后钾素平衡系数随着钾肥投入量和秸秆中钾素还田量的增加而增加,试验年份的平衡系数分别为6.74、6.31。综上,在实施秸秆还田后钾肥投入量低于60kg/hm2时,不足以维持土壤钾素平衡。

表6 钾肥用量对钾素平衡的影响

3 讨论

钾是水稻生长发育所必需的大量营养元素之一,尽管钾肥的增产作用低于氮肥,但是植物对钾的需要量却很高,正常情况下植物吸钾量一般超过吸磷量,与吸氮量相近[12],目前增施钾肥促进作物增产的报道逐年增加,施用钾肥能够显著提高水稻产量,王强盛等[13]研究发现,在一定的钾肥施用量范围内,随钾肥用量的增加水稻产量相应增加,当钾肥施用量继续增加,水稻产量呈现下降的趋势。本研究结果与之类似,两年试验结果均表明,施用钾肥显著提高了水稻产量,当施用90 和120kg/hm2时水稻产量最高,比对照分别增产13.9%、21.3%,空秕粒产量分别降低了23.9%、29.1%。由于钾肥能够提高水稻有效分蘖期,增加茎蘖数[14],提高水稻叶片光合速率,促进光合产物转化并向生长器官运输,从而提高结实率和产量,且钾肥对水稻具有一定的促进作用[15],进一步分析产量构成因素发现,施钾量达120kg/hm2时水稻结实率分别为87.1%、90.3%(P<0.05),随着钾肥用量的增加而增加,水稻收获穗数较对照提高6.0%、9.8%,表明适宜的钾肥用量可以提高水稻结实率和收获穗数,从而提高水稻产量。依据水稻产量与施钾量的关系建立一元二次方程分析,得出水稻适宜施钾量为110.7~129.6kg/hm2、111.4~122.5kg/hm2。由此可见,适宜的钾肥用量才是水稻高产稳产的关键。

作物源库之间的协调关系,成为能否实现作物高产的关键[16]。对水稻而言,植株营养体养分是子粒生产的主要的源,水稻钾素养分的吸收和积累作为产量形成的基础,受施钾水平的影响显著。王宜伦等[17]研究表明,钾素供应过量或不足均不利于春玉米养分吸收和干物质积累,最终影响产量。张国发[18]研究认为施钾后籽粒和秸秆中钾元素相对含量升高,不同施钾处理间籽粒、秸秆吸钾量和水稻总吸钾量的变化趋势基本一致,均随钾肥用量的提高而增加,特别是秸秆吸钾量和水稻总吸钾量受钾肥影响较大,但籽粒吸钾量占总吸钾量比值随钾肥用量的提高而降低。本研究有相同趋势,水稻各部分钾素吸收顺序为秸秆>实粒>空秕粒,实粒吸收比例两年平均为14.7%、16.2%,空秕粒不足3%,大部分累积于秸秆中。与王强盛等[13]的研究结果相似,施用钾肥增加了秸秆吸钾量占水稻植株总钾吸收量的比例,增加了对土壤钾素的消耗,其中K90处理秸秆钾素累积量比对照提高26.8%、18.6%。K120处理实粒钾素累积量较对照提高13.9%、50%。水稻地上部钾素总吸收量两年均以K90处理最高,较对照提高22.5%、20.2%,表明适宜的钾肥用量能够提高钾素在实粒和地上部钾素的累积量。可见,钾肥供应过量或不足,均不利于水稻群体源库的供应。而适宜钾肥用量提高营养体养分向子粒的转运,直接改善了营养体养分向子粒的转输,增加了收获期子粒中养分所占整个植株比例,从而获得更高的经济产量。肥料利用效率是表征合理施肥的重要指标,我国钾肥利用率仅为30%~35%[19]。大量研究表明,随着钾肥用量的提高,作物产量和钾吸收量增加,钾肥利用效率降低。在本研究中,随着钾肥用量的增加呈先提高后降低的趋势,钾肥用量为90kg/hm2时钾肥利用效率最高,达到46%左右。钾素农学利用率、偏生产力表现为随施钾量的增加呈显著下降趋势。因此,钾肥利用效率等指标并不是越高越好,而是在维持较高的目标产量前提下,减少钾肥的损失才具有实际意义。

钾肥的施入导致土壤钾素的固定与释放从而对土壤体系内各形态钾的动态平衡产生重要影响,进而影响钾素的形态、相互转化及其有效性[20]。姚源喜等[21]研究分析了22 年肥料定位试验土壤中钾素收支平衡状况,发现长期氮、磷、钾肥配施,土壤中钾素呈现亏缺。大量试验结果表明,在目前施肥情况下,农田钾素一般处于亏缺状态,有的还严重亏缺[22]。宁夏引黄灌区土壤钾素亏缺的主要原因是钾肥投入量较少,本试验在秸秆未还田条件下各处理钾素均表现为亏缺,随着钾肥用量的增加亏缺量降低,其中120kg/hm2施钾处理土壤亏缺量最低,较对照分别降低42.7%、39.5%,钾肥平衡系数分别为0.53 和0.49。实际生产中实施秸秆还田后对土壤的钾素补充范围分别为160.2~203.1、173.4~205.7kg/hm2,除了在不施钾和施钾低(K30)的条件下不足以维持钾素平衡而导致土壤钾亏缺,秸秆还田后施钾60kg/hm2以上可以维持钾素平衡,在水稻生产中实施秸秆还田后钾肥投入量应高于60kg/hm2。钾肥的合理施用是维持水稻高产和土壤钾素平衡的重要技术,而过量施用钾肥造成水稻钾素的奢侈吸收,因此,宁夏引黄灌区水稻施钾量要根据土壤基础供钾能力、水稻目标产量需钾量及钾肥利用率等综合指标来确定。

4 结论

宁夏引黄灌区钾肥的施用显著提高水稻籽粒产量、钾素在籽粒中的分配量及钾肥利用效率,综合考虑提高水稻产量、钾肥当季回收率及维持土壤磷素平衡等因素,在目前的生产条件下,水稻施钾量在110.7~129.6kg/hm2范围内为宜。