《山林之梦》的唯美魔幻色彩

——以“滑稽鬼”和“雪儿”的音乐为例

●郑秀玲

(西北师范大学音乐学院,甘肃•兰州,730070)

《山林之梦》剧本写于1992年,是我国青年剧作家王敦②大学时代的作品。讲述了生活在山林中,外表凶狠可怕而内心孤独寂寞、渴望情感的滑稽鬼,偶然遇到了孤苦无依、寄人篱下的盲女雪儿上山来祭奠她的母亲。滑稽鬼看到懂事漂亮、心灵手巧又会做美味佳肴的雪儿,便把她抓回了自己的洞穴,而雪儿也从最初的恐惧,随着时间的推移和逐渐了解,慢慢地对滑稽鬼产生了同情和爱怜。女妖发现后,想拆散这违背常理的情感,并道出了治愈雪儿眼疾的残酷办法——爬到陡峭的雪山顶峰,摘取散发着淡蓝色光彩的仙草,而摘取它要付出性命的代价。滑稽鬼为使心爱的人重见光明牺牲了自己的生命。

作曲家王世光本人说:“这是一部‘唯美’的歌剧,它不是儿童剧,而是富有幻想的,带有童心、童趣的正剧。故事发生的年代、地点都没有明确的规定,但需要有相当的隔世感”[1](P41)。这使人联想到魔幻现实主义的作品常常伴随超自然因素如幻觉、梦境、神话等,《山林之梦》运用象征隐喻的手法,赋予其人性化与现世化的场景。

《山林之梦》剧本构思奇特新颖,“滑稽鬼”、“女妖”的人物设置并非证明神鬼妖异现实存在,相反,通过对真善美的人物描述,反而透出浓厚的生活气息。这部剧本的音乐语言幽默诙谐,新鲜而不乖张,戏剧和舞台山林景致的结合浑然天成,在剧情和音乐想象上都具有魔幻色彩。

歌剧音乐总长度约 110分钟,一共五幕,三个主要角色和一组伴唱的女声小合唱便是整场歌剧的全部演员。本文通过对剧中主要人物“滑稽鬼”和“雪儿”部分选段的旋律、和声、对位、配器、重唱等写法以及这些基本音乐元素在剧中的戏剧性作用进行剖析,阐释《山林之梦》“魔幻”色彩背后所刻画的人物性格与艺术特点。

一、整体音乐与序幕音乐

《山林之梦》音乐语言清澈明朗,富有想象力。乐队在传统的双管编制之上,加入了三角铁、木鱼、小鼓、釵、大鼓、大锣、钟琴、马林巴以及竖琴等打击乐器和装饰性色彩乐器,为作曲家创作提供了丰富的音色库。乐器的运用基本是在常规音色的基础上,合理、灵活、个性化地构建音响、塑造音乐形象,并在音乐的连接处和场景描写、渲染的关键点起到特殊的过渡作用,给予音乐鲜活的生命力。为了突出魔幻般的整体戏剧效果,作者结合剧情在作曲技法的构思上下了很大功夫。

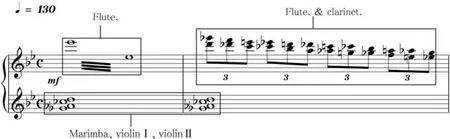

作曲家使用的音高系统与和声语言并非完全按照传统的模式,也非无调性序列音乐,而是尽可能地挖掘调性音乐更大的潜力,以此深化五声性调式与和声的音响色彩。如:第一幕中,描绘滑稽鬼躲在大树后面偷听三个孩子对话,想要跳出来吓唬他们。作曲家运用两支长笛、两支单簧管快速吹出下行的三连音半音阶,配合马林巴与小提琴声部的小二度颤音,形象生动地塑造出这一戏剧场景(见谱例1)。

谱例1:

谱例1第一小节中弦乐组、打击乐组和木管组原由一个五声音列bG、bA、bC、bD、bE共同构成,其中bD音升高半音成为D之后,极大地改变了原来音列的音响效果,以此描绘山林幻觉般的色彩;第二小节的木管声部由两个半音阶构成,以大三度叠置,快速音型下行走句的织体形态呈现。透过这两小节的谱例可以看出作曲家偏爱使用的和声语言:片段化的五声音列构成纵向和声的基础,穿插、糅合半音阶等其他调式音阶来突出戏剧表现力。

《山林之梦》共有 2794个小节,全剧高潮点大致设置在2794(小节)×0.618(黄金分割点)约在1727(小节),也就是在第四幕的第 127小节。此时滑稽鬼正在向雪儿描述重见光明后所能看到的景物:“露珠一闪一闪,草丛散发着温馨,蚱蜢欢蹦乱跳、小鸟扑在眉心”。最后一幕共640小节,黄金分割点设置在640(小节)×0.618约在396(小节),这时滑稽鬼下定决心治好雪儿的眼睛,冒死上山摘取仙草,音乐情绪激烈紧张,达到高点。

序曲共31小节,篇幅虽短小,却为整部歌剧奠定了音乐基调,在舞美的配合下营造出“山林”意象,带给人新鲜的、神秘的视听感觉。

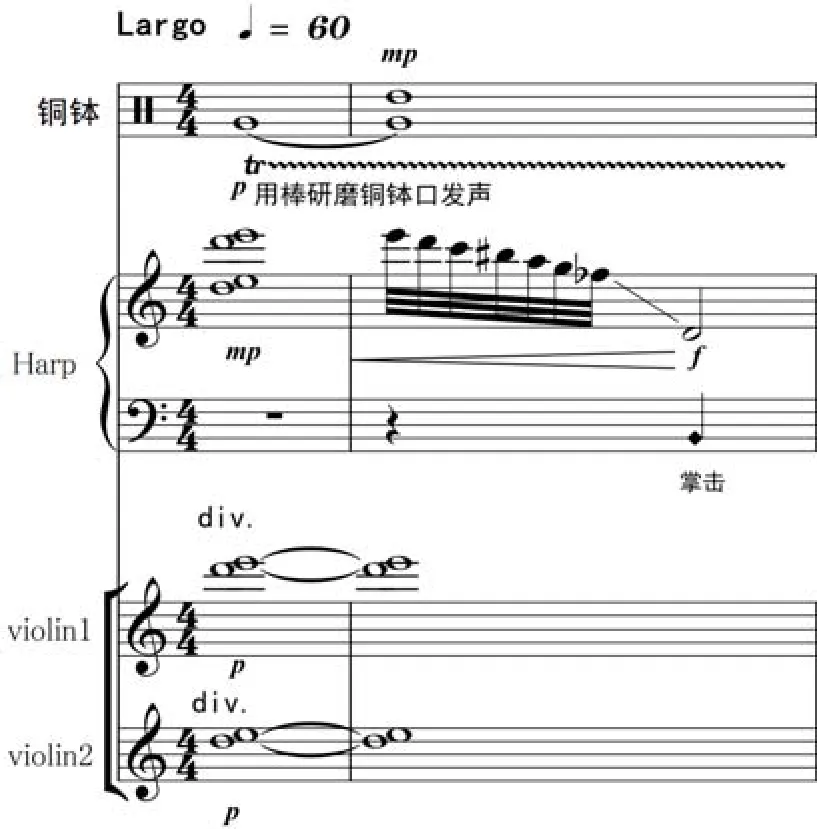

第一小节中,第一小提琴、第二小提琴、竖琴,演奏八度叠置的两个小二度,在“庙堂法器铜钵(或用磬代替)”的映衬之下,竖琴下行滑音渐强,奏出幻想般的音响,铜钵所演奏的小二度略有延长,恰似从雾蒙蒙的山林远处传来的幻听,随后逐渐消失(见谱例2)。

谱例2:

圆号演奏 d1、g1、c2、a1的分解和弦,并引出乐队全奏,场面突然恢弘壮大起来。我们可以将这里称之为“山林动机”,这个动机贯穿全剧,不断闪现。方框圈出的内容整体是由D、E、G、A、C五声音列构成的。原和声形态是a小调主三和弦,通过四度音替代的办法,将低音、次中音变为由大号和长号奏出的四度框架,第一、二小号的四度叠置倚音在加强和声张力的同时营造出宽广的音响效果。随后以三支圆号弱奏的四次增三和弦半音下行作为短小连接,力度从f到p,凸显出长笛上行跳跃的独奏音阶,紧接着引出之后的音乐旋律(见谱例3)。

谱例3:

谱例 4中乐队以带有哀愁色彩的减小七和弦作为铺垫,长笛独奏出忧郁情绪的下行音阶(此处的笛声是滑稽鬼的符号,笛声是它的心灵寄托),弦乐部分由二级七和弦交替到降五音的主六和弦,接着又从属二和弦意外进行到了二级的导和弦,当和声再一次由属三四和弦意外进行到升四音、降五音的属最终回到D大调主和弦,这个长气息长而方向明确的音乐进行,预示了稀奇古怪却令人同情惋惜的人物命运。然而作曲家并不满足于仅仅描写场景和人物。紧接着下行的三个以三和弦,叠置四五度和声的宽阔旋律,将情绪推向高潮,仿佛将自己置身于一个制高点俯瞰着可怜的苍生,仅此一个和弦便满含着深刻的同情和人性的光辉,使音乐升华到更高的层面。

谱例4:

谱例5的和声采用大小调交替,同时借用其他调式音级的办法,来增加梦幻般的色彩。譬如第1小节的小下属和弦即为借用D同主音小调的下属和弦;第6小节色彩的变化则是从小调的下属和弦进行到同主音大调的三级六和弦;第7-8小节由D大调附加四度音的二级六和弦进行到降六级上构成的大大七和弦,随后由7小节第三拍的大小七和弦直接结束到D大调的主三和弦。这里的和声多以色彩性调式交替的和声进行为主,并非传统和声进行,然而经过下属方向、属方向的和声最终又结束到第 9小节光明简朴的主三和弦。最终浮现出T-S-D-T的布局是作曲家真正想要表达的内涵:传统和声的功能框架,也可以扩大其发展的空间、并能挖掘新鲜的、具有东方色彩的细腻的和声。

谱例5:

二、“滑稽鬼”的音乐形象

(一)旋律对“滑稽鬼”形象的刻画

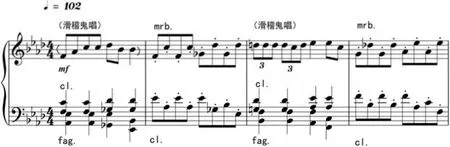

“滑稽鬼”(男高音)出场之前,三个林中的孩子已经唱出了对他的描述:“滑稽鬼还是个小孩子,和我一样,才 15岁”,在两支巴松管活泼的跳音与单簧管抒情性旋律(长笛高八度重复)的对比下,孩子们道出了真实的他“别看鬼的个头粗又大,心里头就像个小妹妹”。此时山林远处传来了“滑稽鬼”的歌声(见谱例6)。

谱例6:

谱例 6中,A大调与其同主音小调和弦交替使用,第二小节的第二个和弦借用同主音小调的主和弦,第三小节借用混合利底亚调式音阶与拿波里调式音阶和弦,第五小节接以中介和弦转至后调。短短一句音乐形象的刻画可以看出作曲家对于每一个和弦的使用以及相对应的旋律连接都是经过悉心考量的,听起来非常自然的旋律并不单纯平淡,和声中隐喻着平稳的旋律线条进行,而色彩的变幻使音响十分新鲜。

“滑稽鬼”一出场,便用上行的三连音音型,唱出了三个重复的“哇”字,佯装凶恶,这种文字旋律声响十分贴切,不但表现出它“吓唬”三个小孩儿时的声音,更能从侧面塑造出滑稽鬼的幽默和善良的性格。

“滑稽鬼是树林之鬼,以打猎和采集野果为生,他动作机敏,强悍有力,自视力大无穷是个纯爷们儿,却又心理脆弱而且傻乎乎。只要吃饱了,他又变成了懒洋洋、脏兮兮的小混混儿。它苦闷孤独,只有吹吹笛子解闷,笛声成为他的心理寄托,对雪儿和观众来说,笛声是滑稽鬼的符号。”;“他是善良而单纯的小鬼”;“他的转折点是下决心即使牺牲性命也要治好雪儿的眼睛,并从此获得了精神的升华。”[1](P42)第一幕,雪儿在她妈妈的坟前祭奠时,滑稽鬼在一旁偷偷看,并唱出了对雪儿由衷的赞美:“懂事又漂亮,弯弯的眉毛系鼻梁”,这里音乐先是大三度上行音阶,转而用拿波里和弦的旋律音调下行,惟妙惟肖地描绘出滑稽鬼眼珠一转,酝酿它小计谋的调皮形象。

第二幕中,滑稽鬼虽然不舍,但还是决定放雪儿下山,他孤独地吹奏出“山林动机”(单簧管演奏),优美的旋律让雪儿想起了自己的妈妈,但同时她在内心也同情起了滑稽鬼,她犹豫了……(见谱例7)。

谱例7:

此处配器精妙,竖琴在其四五度和声结构的长音铺垫下,同时与长笛高音域的跳音奏出大二度碰撞而纤细的音响,在这种点状音响背景之后,单簧管奏出的山林动机显得格外清新脱俗。

(二)和声、配器对“滑稽鬼”形象的刻画

在管弦乐法的运用上,作曲家充分发挥每件乐器特有的性能,形成绚烂多彩的配器效果。例如滑稽鬼出场前的引子:弦乐队低音部快速震音之后半音迂回上行的三连音加上四支圆号、两支巴松、两支单簧管,两小节的连接引出与滑稽鬼的语言——“哇”相互呼应的三连音上行音阶,由第Ⅰ小提琴组、第Ⅱ小提琴组、中提琴组以及长笛、双簧管、单簧管一同奏出,同时用铜管组作和声铺垫。

在和声风格上,承袭后期浪漫派的音乐传统,语言新鲜灵动,色彩斑斓、音乐性强,常能在瞬间便将观众带到一个遐想的时空,使受众者跟随着和声的节奏而走进这部歌剧的中心,在塑造“滑稽鬼”角色时更加突出了这一特点。“滑稽鬼”出场的音乐:两个纯五度结构构成的七和弦作为和声基础,旋律反而以三度为音程距离,与以往中国作曲家喜用的,五声性旋律配合三度叠置的和弦恰好相反,这种逆向的写作思维十分独特(见谱例8)。

谱例8:

三、“雪儿”的音乐形象

(一)对“雪儿”形象的刻画

雪儿(女高音)的出场带有非常强烈的舞台时空效果。女高音上行的“啊呜”配合着女声小合唱轻声的“回音”,在三次重复之下仿佛让听众产生联觉:一个盲女孤零零的走进深山,要去母亲的坟前哭诉。风吹树叶飒飒作响,天又冷又黑,还有可怕的滑稽鬼,她只能哆哆嗦嗦的叫一声“啊呜”,并以回声来探路,给自己壮胆。“雪儿的身段应该符合盲人的特点,她对周围的声音非常警惕,听到后反应机敏甚至会控制不住的抽搐、颤栗一下,其它的动作则是缓缓的、犹豫的。”[1](P43)(见谱例9)

谱例9:

雪儿没有爹娘,在穷苦的小山村的叔叔婶婶家借住,寄人篱下。《雪儿上了山》的唱段令人印象深刻,过耳不忘。而她充满了童心和幻想,“和滑稽鬼在一起,她的生活立刻变了样,无论是神情、行动,无不以滑稽鬼为中心,也为演员留下了“舞台表演”的生活依据和发挥的空间。”[1](P43)

(二)雪儿与滑稽鬼的二重唱

王世光先生认为:“重唱的构建不是由剧本确定的,而是要在作曲的时候,想到舞台的人物,有对答,有抢白,有共同的宣示,也有怀疑的嘟嘟囔囔,等等等等,说不全的,就看作曲者的舞台+生活的感觉了。这是由即时的感觉推动着作曲者,自然而然完成的,不大可能预设。——我只是说自己的状况。”[2](P31)

《山林之梦》中有大量的二重唱,主要集中在第三幕中滑稽鬼和女妖之间,第四幕中雪儿与滑稽鬼之间,而在第四幕中这种演唱形式运用得更多,着重对话,侧面歌颂了伟大而纯洁真挚的情感,尽管外表是丑陋又滑稽的鬼神形象,内心却充满着纯洁与爱的伟大人性,并将整部歌剧推向了最为激烈的高点。

第四幕前奏过后,是《滑稽鬼大清早去哪》的唱段,雪儿以疑问句的形式嗔怪:“滑稽鬼,滑稽鬼大清早去哪儿?这样匆匆忙忙连饭也不吃”“等不及啦,等不急啦”“你不要命了到雪山上干什么”“别老缠着我好不好,这件事比吃重要,定下意心乱如麻,你又变得莫名其妙”,通过两个人的对话刻画了一副匆忙的场景,滑稽鬼下定决心要为治好雪儿的眼疾上山采花。

离别时的二重唱旋律相互纠缠、追逐:“啊,等我回来”“等你回来啊”“你就能看见东西了所以你应该乐开怀”“啊,真的能看见吗,我自己半点也拿不准”“别着急,我保证明天一大早,雪儿睁开眼睛,阳光多灿烂,展示一片光明”。

在雪儿和滑稽鬼的对话中可以看出,雪儿是后天才失明的。雪儿感受过世界的美好,而当滑稽鬼下决心要治好雪儿的病,并满怀希望地对她描述令她向往的“太阳向群山致敬,众峰似炉火熊熊,黑压压的树林变成了黄金,雪山也羞得满脸通红”时,作曲家用一个长气息的“啊”字,表达雪儿憧憬未来的幸福心情,并用抒情性旋律和简单的模仿手法使音乐更加灵秀、动听。流畅、自然的旋律,蕴含着色彩性的移宫调式的转换。

(三)雪儿与女妖的二重唱

在第五幕中,雪儿期盼滑稽鬼早些归来,同时心情又十分忐忑,在《滑稽鬼回来啦》唱段中得以体现。此时,雪儿还不知道滑稽鬼摘取仙草是要付出生命的代价,而女妖早已通晓一切,旁观这一切然而却无能为力。此时的二重唱对话:“滑稽鬼回来啦,又带来了什么花” “罂粟和鬼脸花,自己过来拿”“奇怪”“可怜的雪儿,在这冷清的大山中过得可开心?”“你是谁,那么亲切,那么动听,让我心里好高兴”“我是奇妙的梦境”“奇妙的梦境,我再也躲不开你,如果你能让我看到他的眼睛”“我愿带你看看他的眼睛”“我多想亲眼看看他的眼睛”“我不过是一场与你们无关的梦”“好心的梦”“别相信好心的梦,醒来却是残忍。你的眼睛会清澈明亮”“滑稽鬼回来啦”“映出滑稽鬼痛苦地死亡”“又带来了什么花”“不觉得奇怪吗,这山中的梦。”

“‘女妖’(女中音),是密林中的沼泽之妖,美丽孤傲,她根本看不上滑稽鬼,她是因为得知滑稽鬼和雪儿在一起,忿不过,才去找滑稽鬼的,但她终究是善良的。她象征着梦幻”③女妖也是期盼着友情却不得不独自往来的可怜的孤独者。

结 语

《山林之梦》的音乐灵动可爱,这种风格此前从未在中国歌剧的创作中出现。这种能以极简的人物设置和清新的音乐语言为中国的现代歌剧开辟出创作自由、同时易于演出、充满色彩和动力的新的风格道路。全剧并未使用无调性音乐、序列音乐等过于先锋的音高、节奏系统,也区别于西方传统共性写作时期的音乐形式,作曲家的目的是要拓宽、挖掘调性音乐的空间,让这种糅合各种调式因素的、精巧考究的写作手法为中国音乐的发展做铺路石,实现中国歌剧的艺术水准既能走在世界前沿同时又能为广大人民所接受并获得艺术内涵启发的创作初衷。

一部深入人心的歌剧不仅需要高水准的剧本、音乐和表演人才,舞台效果是必不可少的关键内容,这也是一个真正负责的作曲家所必须考虑的③。“对我来说,想象这个歌剧的舞台将是什么样子,在动笔之前,那是非常惬意的事情,何况这样的想象,是一定要有的,从1998年起,就陆陆续续记下了一些星星点点的片段”③,作曲家王世光在创作时会综合考虑和协调各个部门,并尽可能发挥出其最大潜能,宏观布置全局,使创作音乐与人物设置,舞台客观情况结合的灵妙而有艺术情趣。“我写音乐,从来不曾谋划过‘戏剧的主导动机’、‘人物的音乐动机’等等,也不曾先写主要唱段等。因为从头到尾,在歌剧音乐里就分不出哪里重要、哪里不重要。我就是从头写起,一小节一小节地往前推进,顺其自然吧,后面的音符是前面领出来的。”[2](P31)

《山林之梦》的创作观念与艺术技巧为我国当代歌剧创作带来有价值的启示。从主题到内容都借鉴了魔幻现实主义的表现手法,比如“滑稽鬼”孤寂的独白,对“女妖”恻隐之心的描写、渲染等。而在这种对孤寂、恻隐之心描写的现实中,不分人类还是鬼、妖,幻觉和真实相混,神话和现实共同成为塑造形象的内容。这部歌剧从剧本本身的题材,到音乐风格以及最终的舞台呈现,立体的为观众构建出特定现实空间的魔幻、真情与毁灭,并将此线索以小见大,变现实为幻想而不失其真实,而不管题材设计出什么样的“魔幻”的比喻,作曲家最终目的还是为了这个时代创作富有幻想的,带有童心、童趣,同时能反映社会现实的,唯美的歌剧。《山林之梦》像一面镜子,不同于其他当代中国民族歌剧,它并不讲述真实的故事,也没有直白的讴歌,而是用完整的童话故事作为“镜面”,对于这个时代“真善美”的理解、感悟作为反射出的“镜像”,这种看似迂回的情感传达方式实则更令人对整部剧情无法忘怀,这是轻松简单的叙述,蕴含深刻的人生哲理。

一般来说,一切成功的艺术作品,不论它是何种表现形式,都有要表达的深层内涵。“歌剧既神圣,又平凡;既难以驾驭,又可以感悟并与之交谈,使我们的心灵更加美好。”[3]《山林之梦》是一部独特而新颖、适合各个年龄阶层,并以实际歌剧演出效果为基础、适应中国目前音乐艺术发展水平的实力派室内歌剧。这种想象与现实的融合有力地向人们传递一种对真善美的赞颂,是一部兼具学术研究价值又颇具绮丽色彩的成功之作。

回顾作曲家王世光以往创作的,譬如《长江交响曲》《洪湖交响曲》,歌剧《第一百个新娘》和《马可波罗》等作品,《山林之梦》不论在编制、演出形式、内容题材和创作技法上都更为自由,音响更加凝练,色彩性更为丰富,人物性格的刻画更加典型。

莫道桑榆晚,为霞尚满天。耄耋之年的王世光先生在不断探求作品的新意,不停的地探究新的作曲技术理论,以身作则,不论在学术还是为人处世方面都是后辈们的榜样,祝愿老先生有更多的好作品问世。

注释:

①王世光,男,山东青岛人,祖籍山东历城。王世光少年时代即尝试歌曲创作并获奖,1963年毕业于中央音乐学院作曲系,师从罗忠镕。1976年任中央歌剧院驻团作曲家,并担任中央歌剧院院长13年。曾任中国音乐家协会副主席。他创作了《长江之歌》、歌剧《第一百个新娘》和《马可·波罗》等众多蜚声中外的音乐作品。

②王敦,男,中山大学中文系教授。

③采访王世光本人语录。2017年9月第一次采访,2018年2月第二次采访,于北京市朝阳区安翔路1号中国音乐学院。