刮痧疗法疾病谱研究*

王艳国,任凤蛟,肖 侠,燕翔琳,韩阿拉坦敖其尔,闫晨光

(1.天津中医药大学第二附属医院,天津 300250;2.天津中医药大学,天津 301617)

刮痧是指用特定的器具,依据中医经络腧穴理论,在体表进行相应的手法刮拭,以防治疾病的方法[1]。刮痧是中国传统自然疗法之一,在中国广泛应用,以其操作简便廉效为广大患者接受,无论是日常保健还是治疗疾病都能运用到刮痧。刮痧作为防治疾病的重要手段可以治疗哪些疾病,疾病谱是怎样的?为了探明这个问题,笔者团队采用文献研究法,对中国知网等4 个中文数据库的文献进行计量分析,总结出现代刮痧疾病谱。

1 研究方法

1.1 文献检索 本研究选取中国知网、万方医学、维普期刊、中国生物医学文献服务系统作为检索源。

1.2 检索策略 分别计算机检索4 个中文数据库,检索时间均为建库至2018 年10 月19 日。

中国知网采用高级检索,限定学科领域为“医药卫生科技”,检索主题“刮痧”,检索出文献2 300篇,再检索主题“揪痧”或含“挤痧”或含“吮痧”或含“吸痧”,检索出文献20 篇。共检索出刮痧相关文献2 320 篇,并导出题录。

万方医学采用高级检索,检索式:{[(题名=“刮痧”)OR 题名=“挤痧”]OR 题名=“吮痧”}OR 题名=“吸痧”,共检索出1 414 篇文献,并导出题录。

维普期刊采用高级检索,检索条件:“题名或关键词=刮痧或者题名或关键词=吸痧或者题名或关键词=吮痧或者题名或关键词=挤痧并且学科=医药卫生”,共检索出823 篇文献,并导出题录。

中国生物医学文献服务系统分别检索摘要和标题。检索条件:“摘要:刮痧or 摘要:吸痧or 摘要:挤痧or 摘要:吮痧”,检索出文献968 篇。检索条件:“标题:刮痧or 标题:吸痧or 标题:挤痧or 标题:吮痧”,检索出文献991 篇。共1 959 篇,并导出题录。

将检索到的全部文献题录导入NoteExpress3.2.0,进行合并、查重后剩余文献3 343 篇,将文献按照纳入排除标准进行筛选。

1.3 文献纳入标准 1)刮痧临床疗效观察类论文。2)论文要求至少有自身前后对照的疗效对比。3)论文要有一定的样本数,不少于10 例。

1.4 文献排除标准 1)个案、验案报道类。2)动物实验类、综述类。3)病名不规范、诊断不明确或很难理解其所指疾病。4)针对检索中出现重复的推拿临床疗效观察类论文只选取1 篇。

1.5 文献筛选及资料提取 查重后的文献由2 名评价员分别独立进行文献筛选。首先根据纳入排除标准阅读文献题目和摘要,有至少1 名评价员认为该文献有必要纳入即进一步下载全文,2 名评价员分别独立阅读全文进行文献筛选,如有分歧则进一步讨论或交由第3 位评价员仲裁。通过筛选最终纳入1 248 篇文献。

建立“刮痧疗法临床研究文献数据库”,采用Excel 软件进行分类统计。数据库提取信息有:文献编号、题目、作者、年份、疾病原始名称、疾病种类、规范疾病名称、疾病编码等内容。

1.6 疾病分类及病名规范 参考《国际疾病分类标准》(ICD10)[2]和《中华人民共和国国家标准——中医病证分类与代码》[3]归纳总结疾病种类。对部分病名参照标准进行了合并归纳,如:“痤疮”和“粉刺”统计归为“痤疮”;“呼吸道感染”“上呼吸道感染”“反复呼吸道感染”统一归为“呼吸道感染”。

1.7 文献计量分析方法 疾病谱统计疾病名按照“能西不中”,症状类病名按照“能中不西”来分类,即有西医病名不用中医病名,有中医病证名不用西医症状名。最终将疾病谱按照西医病名诊断、西医症状诊断、中医病证诊断进行分类。对每篇纳入文献所报道的疾病名称进行频次统计,1 篇记作1 次,如有1 篇文献报道多个疾病的,参照纳入排除标准进行统计,病例数≥10 例的计为1 次,反之不计入。将提取信息录入Excel 软件后由两名评价员进行交叉核对,核对无误后,对疾病总频次、病种数、不同病种的出现频次及其分布特征等进行文献信息计量分析。

2 研究结果

本研究共纳入符合标准的临床观察类研究文献1 248 篇,疾病谱共涵盖19 大类,185 个病种,疾病总频次1 258 次。成人18 类疾病中,西医疾病144 种,西医症状6 种,中医病证22 种,共172 种。儿童8 类疾病中,西医疾病18 种,西医症状2 种,中医病证7 种,共27 种。

2.1 成人疾病(18 类,172 种,频次1 173 次)

2.1.1 骨骼肌肉系统和结缔组织疾病谱(24 种,总频次403 次) 西医疾病:颈椎病(包括颈型、椎动脉型、交感神经型、神经根型)(153)、肩周炎(83)、腰椎间盘脱出(41)、肌纤维组织炎(包括颈、肩、腰、背肌筋膜炎)(36)、肢体疼痛(包括颈、肩、背、腰、腿)(22)、(退行性)膝关节炎(16)、强直性脊柱炎(14)、风湿病(包括风湿、类风湿性关节炎)(6)、肱骨外上髁炎(4)、腰椎横突综合征(4)、肩手综合征(3)、痛风(痛风性关节炎)(3)、骨质疏松(2)、骨质增生(2)、坐骨神经痛(2)、跟骨骨刺(1)、骨性关节炎(1)、桡骨茎突腱鞘炎(1)、颈曲变直(1)、老年性脊柱炎(1)、肋软骨炎(1)、网球肘(1)。

中医病证:背寒证(1)、痹证(4)。

2.1.2 神经系统疾病谱(22 种,总频次191 次) 西医疾病:失眠(55)、痉挛性斜颈(27)、面神经麻痹(18)、偏头痛(14)、睡眠障碍(包括睡眠-觉醒节律障碍、睡眠时相延迟综合征)(5)、腰椎穿刺后头痛(5)、(慢性)紧张性头痛(4)、股外侧皮神经综合征(4)、三叉神经痛(3)、面肌痉挛(2)、Meige 综合征(2)、偏瘫(包括痉挛性偏瘫)(2)、眼睑痉挛(2)、梨状肌综合征(1)、面神经炎(1)、小脑萎缩(1)、枕大神经痛(1)。

西医症状:慢性疼痛(12)、疲劳(2)、嗜睡(1)。

中医病证:头痛(13)、眩晕(16)。

2.1.3 呼吸系统疾病谱(15 种,总频次100 次) 西医疾病:感冒(20)、过敏性鼻炎(11)、支气管哮喘(7)、(慢性)咽炎(5)、呼吸道感染(包括上呼吸道感染)(3)、急性扁桃体炎(4)、急性喉炎(2)、慢性阻塞性肺疾病(2)、急性支气管炎(2)、肺炎(2)、急性会厌炎(1)、流行性感冒伴咽炎(1)、慢性鼻窦炎(1)。

中医病证:发热(26)、咳嗽(13)。

2.1.4 皮肤和皮下组织疾病谱(9 种,总频次88 次) 西医疾病:黄褐斑(39)、痤疮(32)、湿疹(5)、老年瘙痒症(3)、白癜风(2)、荨麻疹(2)、神经性皮炎(2)、寻常型银屑病(2)、斑秃(1)。

2.1.5 泌尿生殖系统疾病谱(18 种,总频次88 次) 西医疾病:乳腺增生(38)、更年期综合征(9)、痛经(9)、急性乳腺炎(7)、慢性盆腔炎(6)、(慢性)前列腺炎(4)、乳房痛(3)、经前期综合征(2)、男性不育症(1)、乳腺炎(1)、前列腺肥大(1)、急性肾衰(1)、闭经(1)、肾绞痛(1)。

西医症状:尿潴留(1)。

中医病证:经行乳房胀痛(1)、经行头疼(1)、月经后期(1)。

2.1.6 损伤和外因作用的某些其他结果病谱(13 种,总频次72 次) 西医疾病:腰肌劳损(16)、软组织损伤(包括背部、颈部、肩胛部)(16)、颈肩综合征(包括颈肩痛)(10)、腰部扭伤(9)、中暑(8)、踝关节扭伤(3)、胸椎小关节紊乱(3)、颈部功能障碍(2)、颈钩椎关节错位症(1)、脊髓损伤后遗症(1)、手术后发热(1)、腕部扭挫伤(1)、骨折内固定术后疼痛(1)。

2.1.7 循环系统疾病谱(8 种,总频次48 次) 西医疾病:心绞痛(5)、冠心病(包括心脏病)(5)、心导管治疗术后(2)、出血或梗死中风后遗症(9)、脑卒中(包括脑梗死、脑血管病)(6)、(原发性)高血压(18)、肛肠病(包括内痔)(2)。

中医病证:类冠心病征(1)。

2.1.8 消化系统疾病谱(23 种,总频次47 次) 西医疾病:便秘(13)、慢性结肠炎(3)、溃疡性结肠炎(2)、肠炎(2)、急性胃肠炎(2)、消化不良(2)、慢性胆囊炎(2)、腹泻(1)、肠易激综合征(1)、胆结石(1)、胆息肉(1)、肝硬变伴腹水(1)、慢性胃炎(1)、手术后肠梗阻(1)、肠梗阻(1)、手术后胃肠功能紊乱(1)、胃肠功能紊乱(1)、胃痉挛(1)、消化性溃疡(1)。

西医症状:腹痛(1)、胃痛(1)。

中医病证:呃逆(5)、胃脘痛(2)。

2.1.9 精神和行为障碍病谱(9 种,总频次30 次) 西医疾病:疲劳综合征(9)、抑郁症(8)、视疲劳(4)、神经衰弱(3)、心因性失眠(2)、抽搐(1)、焦虑状态(1)。

中医病证:寒闭证(1)、梅核气(1)。

2.1.10 内分泌、营养和代谢疾病谱(8 种,总频次23 次) 西医疾病:肥胖(14)、高脂血症(2)、糖尿病(包括Ⅱ型糖尿病)(2)、糖尿病性周围神经病(1)、肥胖-生殖无能综合征(1)、甲状腺机能亢进性突眼(1)、单纯性甲状腺肿(1)、原发性甲状腺功能减退(1)。

2.1.11 传染和寄生虫病谱(6 种,总频次19 次) 西医疾病:带状疱疹后肋间神经痛(7)、慢性乙型病毒性肝炎(6)、急性病毒性肝炎(2)、沙眼(2)、布鲁氏杆菌病(1)、带状疱疹(1)。

2.1.12 影响健康状况和接触健康服务的因素(2 种,总频次9 次) 西医疾病:手术后恢复期(6)、血液透析(3)。

2.1.13 眼及附器疾病谱(3 种,总频次8 次) 西医疾病:假性近视(4)、睑腺炎(3)、干眼病(1)。

2.1.14 妊娠、分娩和产褥期疾病谱(2 种,总频次7 次) 中医病证:产后缺乳(6)、产后身痛(1)。

2.1.15 肿瘤病谱(2 种,总频次3 次) 西医疾病:肺癌(2)、食管恶性肿瘤(1)。

2.1.16 血液和造血器官疾病以及某些涉及免疫机能的异常病谱(1 种,总频次3 次) 西医疾病:白细胞减少症(3)。

2.1.17 发病和病死的外因(1 种,总频次1 次) 西医疾病:化疗后消化道反应(1)。

2.1.18 其他疾病(6 种,总频次33 次) 中医病证:体质调治(包括湿热质、痰湿质、血瘀质、气郁质、气虚血瘀质)(11)、面部美容(7)、痧病(6)、亚健康(5)、急证(2)、暑湿类(阴暑)(2)。

2.2 儿童疾病(8 类,27 种,频次85 次)

2.2.1 呼吸系统疾病谱(11 种,总频次44 次) 西医疾病:呼吸道感染(包括上呼吸道感染、反复呼吸道感染)(14)、哮喘(2)、肺炎(2)、鼻炎(2)、腺样体肥大(1)、感冒(1)、急性扁桃体炎(1)、急性喉炎(1)。

西医症状:高热惊厥(1)。

中医病证:发热(14)、咳嗽(5)。

2.2.2 消化系统疾病谱(7 种,总频次18 次) 西医疾病:便秘(2)、腹泻(2)、消化不良(1)。

西医症状:腹痛(1)。

中医病证:小儿积滞(3)、疳积(1)、小儿厌食(8)。

2.2.3 泌尿生殖系统疾病谱(1 种,总频次13 次) 中医病证:小儿遗尿(13)。

2.2.4 精神和行为障碍病谱(3 种,总频次4 次) 西医疾病:多动症(1)、吉勒·德拉图雷特综合征(2)。

中医病证:小儿夜啼(1)。

2.2.5 神经系统疾病谱(2 种,总频次3 次) 西医疾病:小儿脑瘫(2)、面神经麻痹(1)。

2.2.6 起源于围生期的某些疾病谱(1 种,总频次1 次) 西医疾病:新生儿冷损伤综合征(1)。

2.2.7 血液和造血器官疾病以及某些涉及免疫机能的异常病谱(1 种,总频次1 次) 西医疾病:婴儿贫血(1)。

2.2.8 内分泌、营养和代谢疾病谱(1 种,总频次1 次) 西医疾病:营养不良(1)。

3 结果分析

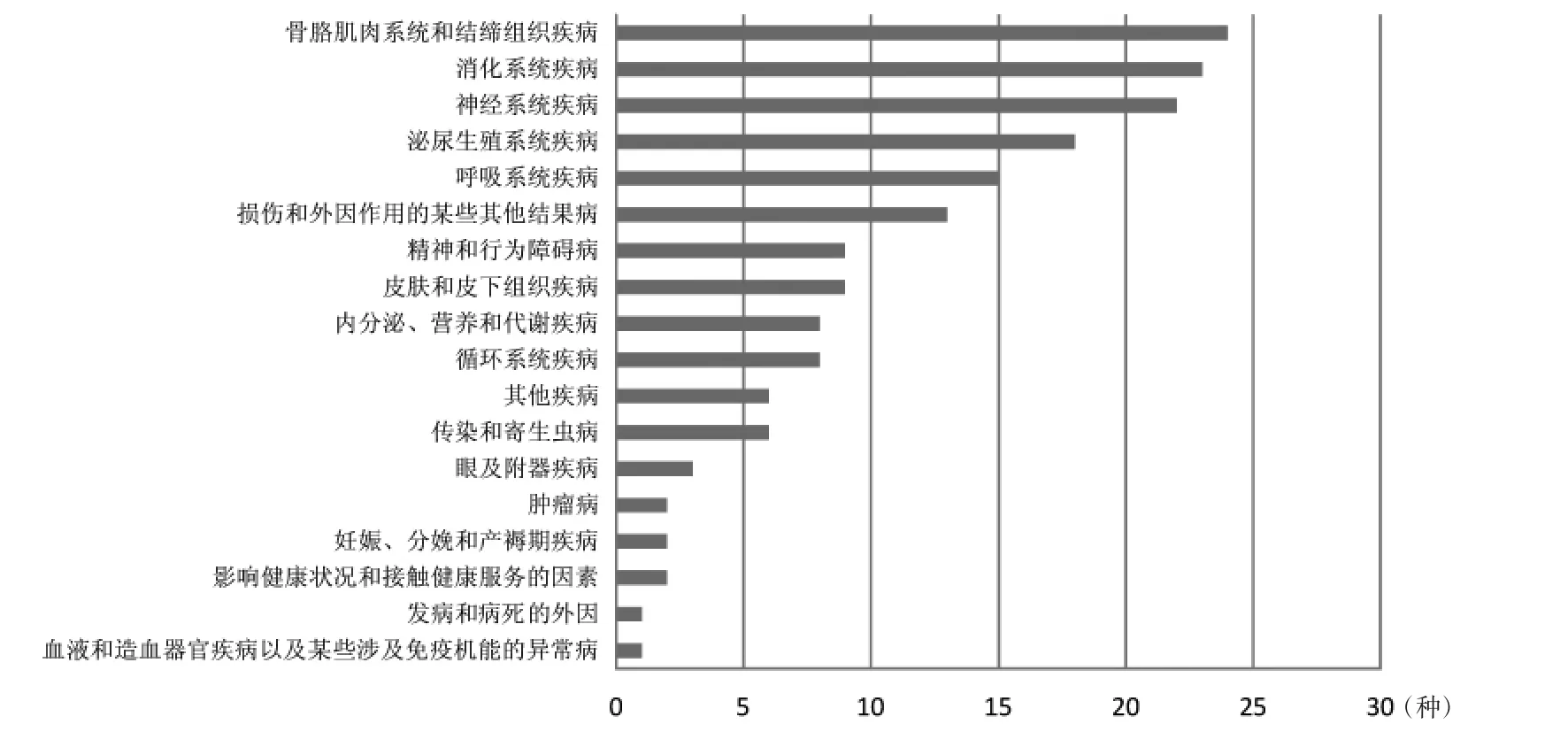

3.1 病种数排名 成人疾病中,病种数排前3 位的分别为骨骼肌肉系统(24)、消化系统(23)和神经系统(22),占成人所有病种数的47.92%。详见图1。

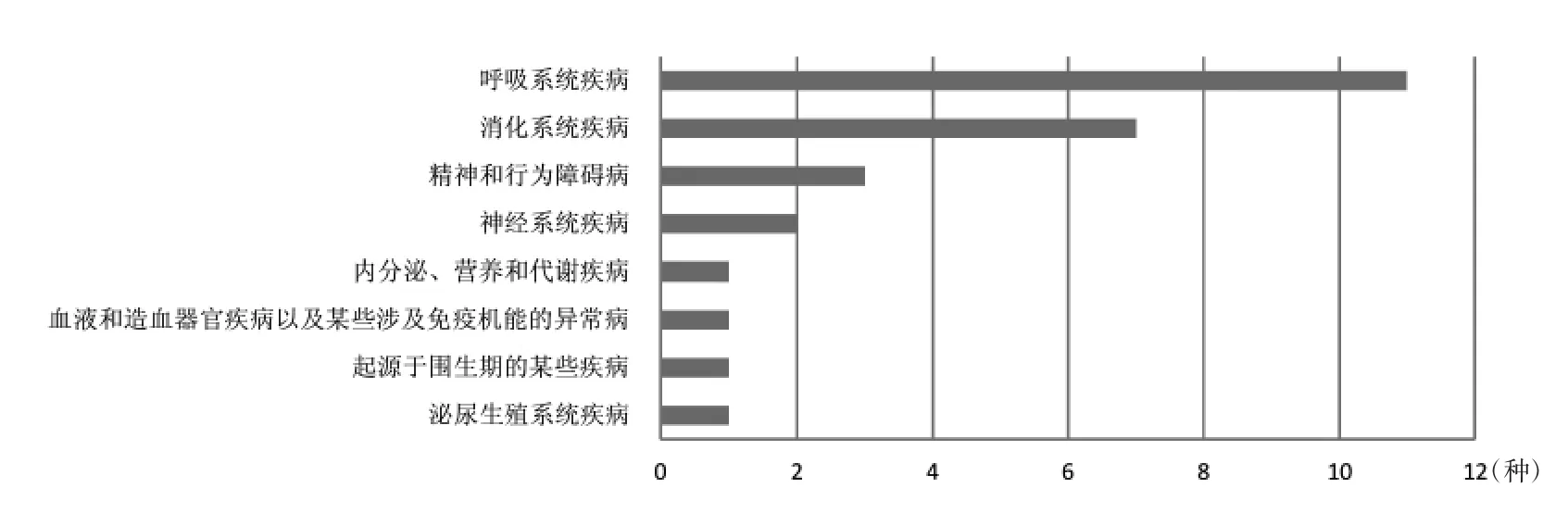

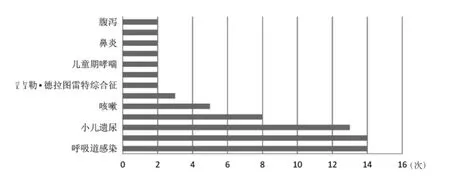

儿童疾病中,病种数排前3 位的分别为呼吸系统(11)、消化系统(7)和精神行为障碍类(3),占儿童所有病种数的77.78%。详见图2。

3.2 频次排名 在成人疾病中,疾病系统频次排在前3 位的分别为骨骼肌肉系统疾病(403)、神经系统疾病(191)和呼吸系统疾病(100),此3 类疾病的频次之和占成人病频次的59.16%。其次,频次高于50 次的疾病系统为皮肤和皮下组织疾病(88)、泌尿生殖系统疾病(88)和损伤及外因类(72)。

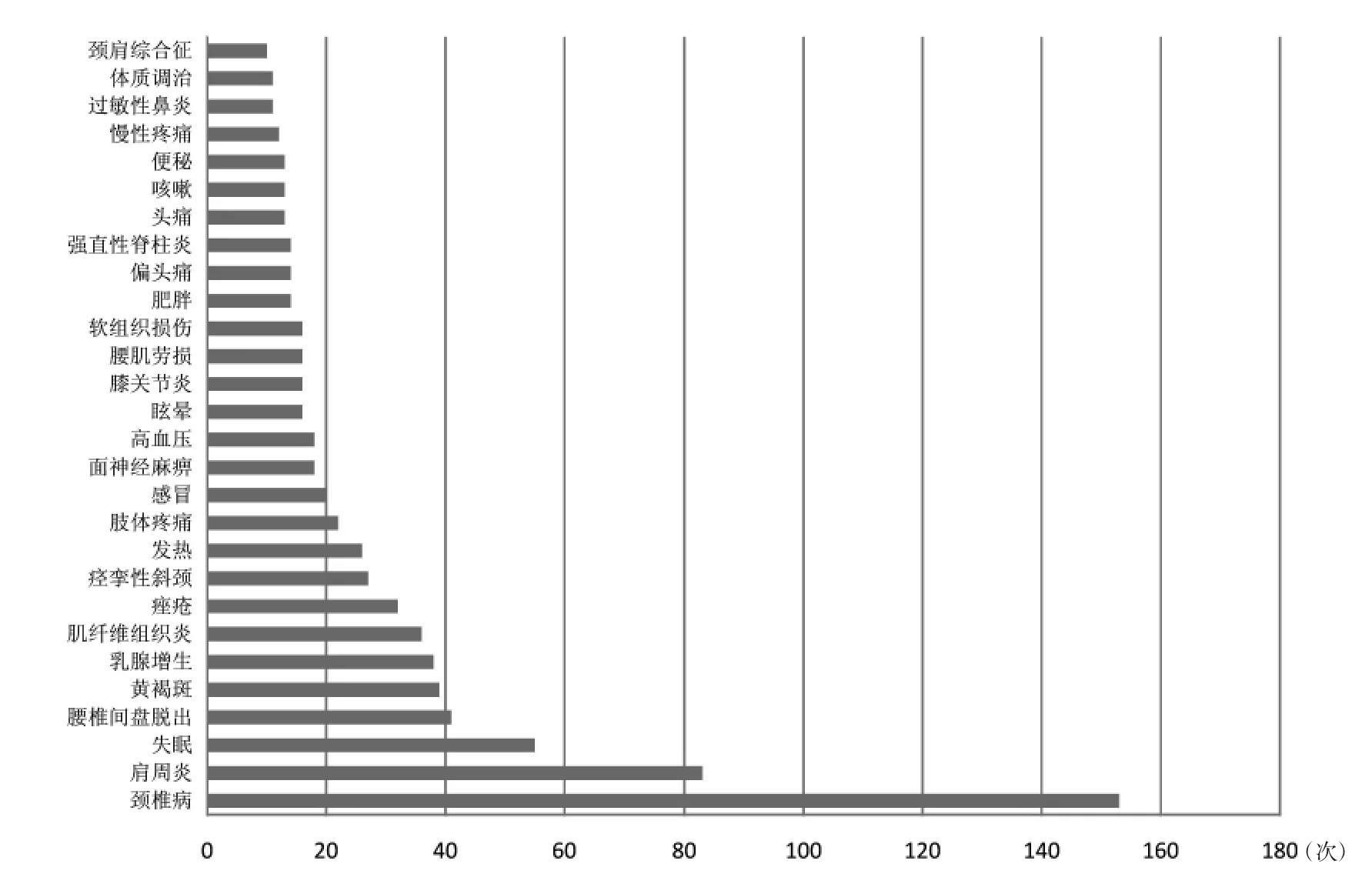

病种频次排在前3 位的为颈椎病(153 次,13.04%)、肩周炎(83 次,7.08%)和失眠(55 次,4.69%),其中颈椎病频次大于100 次,为刮痧最优势病种,三者占成人疾病总频次的27.37%。排名其次为腰椎间盘脱出、黄褐斑、乳腺增生、肌纤维组织炎和痤疮。病种频次排名见图3。

另外,病名中含“痛”字的病种有22 种,频次121 次,占总频次10.32%。

在儿童疾病中,频次排前3 位的类别为呼吸系统疾病(44)、消化系统疾病(18)和泌尿系统疾病(13),三者占儿童病种总频次的88.24%。排前3 位的病种为呼吸道感染(14 次,16.47%)、发热(14 次,16.47%)、小儿遗尿(13 次,15.29%)。儿童病种频次排名见图4。

3.3 单纯刮痧或联合治疗 疾病谱纳入的文献中单纯使用刮痧治疗的有374 篇,主要治疗颈椎病(23)、失眠(22)、肩周炎(21)。

刮痧联合其他治疗的874 篇,主要采用的联合治疗有药物和非药物疗法,非药物疗法居多,为795 篇。常用非药物疗法为针刺(207)、推拿(150)、拔罐(82)等61 种疗法,药物疗法有中西药内服和外用。

4 讨论

本研究结果显示,成人疾病中骨骼肌肉系统、神经系统和呼吸系统疾病频次最高,其中频次最高的疾病为颈椎病、肩周炎和失眠,其次为腰椎间盘脱出、黄褐斑、乳腺增生、肌纤维组织炎和痤疮。另外,疾病谱中含“痛”字的疾病占总频次10.32%。儿童疾病主要集中在呼吸系统疾病、消化系统疾病和泌尿系统疾病,呼吸道感染、发热、小儿遗尿频次较高。

骨骼肌肉系统疾病以颈椎病和肩周炎居多,疾病主要表现为疼痛和肌肉僵硬。此类疾病多是由于风、寒、湿等因素导致经脉闭塞,不通则痛;或是由于气血亏虚,经络失养,不荣则痛。刮拭肌表,可以激发体表经络之气,温经散寒,活血化瘀,通络止痛,以达到扶正、祛邪、除痹的目的。

图1 成人各系统病种数排名Fig.1 Ranking of the number of diseases in adults’systems

图2 儿童各系统病种数排名Fig.2 Ranking of the number of diseases in children’s systems

刮痧在治疗内科疾病方面涵盖病种广泛,多为实证热证,刮痧的定义也指出刮痧是治疗实热痧胀邪犯肌表一类疾病的方法[4]。刮痧用以治疗实热证,散表邪,泻实热,调畅气机,平衡阴阳,最突出体现在治疗小儿外感发热和积滞内热等。

图3 成人病种频次排名(频次≥10 次)Fig.3 Frequency ranking of adults’diseases(frequency ≥10 times)

图4 儿童病种频次排名(频次≥2 次)Fig.4 Frequency ranking of children’s diseases(frequency≥2 times)

刮痧疗法作用于皮肤,《素问·皮部论》曰:“皮者,脉之部也。邪气客于皮,则腠理开,开则邪气客于络脉;络脉满则于经脉;经脉满则入舍于腑脏。”临床中“内病外治”或“外病外治”治则治法的确立皆立足于此[5]。《景岳全书·杂证谟》记载:“盖以五脏之系,咸附于背,故向下刮之,则邪气亦随而降……虽近有两臂刮沙之法,亦能治痛,然毒深病急者,非治背不可也。”五脏六腑在背部均有与之对应的背俞穴,为脏腑经气输注和汇聚之所,刮痧可通过外治来调脏腑畅气机,祛邪治病。刮痧疾病谱分布范围广泛,不仅用于治疗皮肤肌肉疾病,还可治疗各类脏腑疾病,为“内病外治法”的典型代表。

有现代研究表明,刮痧出痧是刮痧后在相应部位皮肤上所出现的充血性改变[6],出痧不久即能溃散,而起到自体溶血作用,形成一种新的刺激素,能加强局部的新陈代谢。刮痧局部所产生的瘀血可通过向心性神经作用于大脑皮质,起到调节大脑兴奋与抑制过程平衡的作用[7],对于失眠、植物神经紊乱等疾病有非常好的调节作用,还可以有效激活神经和大脑,调节肌肉、内脏、心血管的机能活动,同时增强机体的免疫和抗病能力[8]。刮痧通过经络的传导,增强沿经组织的代谢功能,达到疏通经络、预防和治疗疾病的目的[9]。用刮痧板实施点按治疗可刺激深部组织的感受器和神经纤维,使粗神经纤维兴奋,从而抑制神经纤维传导的疼痛信号[10],达到止痛的功效。所以刮痧在治病防病、体质调节、亚健康调理、美容等方面发挥着巨大的优势。

本研究发现,刮痧联合其他疗法治疗疾病的文献数目是单纯应用刮痧疗法的2 倍之多,且大多联合中医外治法,少部分联合药物治疗。第1 部刮痧专著——郭志邃的《痧胀玉衡》中记载:“如痧在肌肤者,刮之而愈;痧在血肉者,放之而愈……而痧胀之极,已难于刮放矣……则刮放之外,又必用药以济之。”治疗病位轻浅者常单独使用刮痧治疗,而对于病位较深者大多联合推拿、针灸、拔罐、刺络放血等中医外治法,病情更重者加用药物。内外同治,缩短病程,减轻不良反应,更易于患者康复。

综上所述,本文利用文献计量分析法,从现有文献研究基础上初步总结了刮痧临床疾病谱。刮痧疾病谱呈现出优势病种突出,治疗种类广泛的特点,且操作简单,安全有效,值得临床推广应用。本研究在一定程度上反映了刮痧疾病谱的现状,但刮痧治疗虚寒类病证尚缺试验研究证据支持,而且单独使用刮痧治疗疾病的文献量较小,因此,还需大量深入的研究为刮痧疾病谱提供理论和证据支持,以更好地指导刮痧疗法的临床应用和发展推广。