开放经济条件下城镇化与减贫关系研究

闫鸿鹂

(1.东北财经大学 国际经济贸易学院,辽宁 大连 116025;2.贵州大学 经济学院,贵州 贵阳 550004)

一、引 言

改革开放40年来,中国实现了经济的高速增长,1978—2017年,中国GDP按不变价计算增长34倍,年均增长9.5%[1],中国经济的持续高速增长带动了贫困人口的减少[2]。1978年,中国还是世界上最贫困的国家之一,按照2010年不变价格计算,彼时中国人均GDP只有305美元,而到2018年,中国人均GDP已达9 608美元[1],并跨入了世界银行所定义的中高收入国家(upper-middle-incomegroup)行列。特别是党的十八大以来,贫困人口从2012年的9 899万人减少至2018年的1 660万人,累计减少8 239万人;贫困发生率由10.2%下降至1.7%,累计下降8.5%[3],减贫事业取得了巨大成就。然而,中国的减贫形势依然严峻,剩下的1 660万贫困人口的减贫难度更大,虽然贫困的绝对人数在减少,但减贫难度递增。目前,距离中央提出的“到2020年确保中国现行标准下的农村贫困人口实现脱贫”的目标还有不到两年时间,减贫任务十分艰巨,如何继续推进减贫事业,如期完成这一目标是当前经济工作的重点,需要我们认真思考。

与此同时,对外开放和城镇化是当前中国经济发展的两大引擎,“一带一路”倡议和新型城镇化建设为中国经济发展注入了新的活力,减贫目标的完成离不开对外开放与城镇化的助力,对外开放和城镇化对减贫的作用不容忽视。改革开放以来,特别是2001年加入世贸组织以来,中国对外开放和城镇化对减贫产生了显著影响,突出表现为对外开放程度、城镇化率和贫困发生率有惊人一致的变化,全国农村贫困发生率从2000年的49.8%下降到2018年的1.7%,降幅达到96.6%;城镇化率由2000年的36.2%增长到2018年的59.6%,增幅达39.9%,而这一时期正好是中国加入WTO,对外开放程度逐渐加深,深度融入经济全球化的关键时期,对外贸易额由2000年的4 743亿美元,增长到2018年的4.6万亿美元,增长了8.7倍,吸引外商直接投资由2000年的407亿美元,增长到2018年的1 350亿美元,增长了2.3倍[1]。那么,对外开放程度加深、城镇化率提高和中国城镇和农村贫困人口减少究竟仅仅是因为时间上的巧合,还是三者之间存在一定的内在联系,这是一个值得深入研究的问题。

二、理论分析与文献综述

(一)城镇化对减贫的影响

从现有城镇化与减贫关系的文献来看,多数研究指出城镇化发展对减贫具有正向影响。

1.城镇化进程中的经济增长与减贫

Lewis[4]指出城镇化带来的经济增长可以改善就业和收入分配,从而减贫。城镇化带来的产业结构调整、产业转移、产业集聚、农业现代化有力地推动了经济发展,进一步推动了“三农”问题的解决,城镇化能富农[5-6]。

2.城镇化减贫的四种主要作用途径

首先表现为城镇化进程中的收入变化。Ahluwalia等[7]指出城镇化使农村劳动力向城市转移,这在减少农村劳动力供给的同时,使劳动生产率得以提升,使农村居民收入增加,进而减贫。其次表现为城镇化进程中的就业变化。城镇化带来的产品需求,将促进企业发展,使企业的劳动力需求增长,为贫困人口创造更多的就业机会,达到减贫目的[8]。再次表现为城镇化进程中的人口流动。Christiaensen和Todo[9]通过对发展中国家1980—2004年跨国数据的实证研究指出,与迁移到大城市相比,农村贫困人口迁移到中级城镇所带来的减贫效果更加有效。最后表现为城镇化进程中的基础设施建设和公共服务改善与减贫[10]。

3.城镇化率与贫困发生率呈倒U型关系

Martinez-Vazquez等[11]指出城镇化率和贫困发生率呈倒U型关系,即在城镇化初期,其对减贫有积极作用,而后期城镇化的减贫效果下降。事实上,中国已有城镇化实践也出现了一些因为过快过大城镇化而带来的“重短期轻长期”的城镇建设问题,“盲目圈地、超前征地,征而不用,非法转让”的土地浪费现象,“村村冒烟,家家设厂”的分散企业布局,“离土不离乡、进厂不进城”的二元户籍制度等问题。

(二)对外开放对城镇化的影响

1.对外贸易对城镇化的影响

Moomaw和Shatter[12]指出对外贸易可以通过经济增长、产业结构转换、资本积累等多种途径直接或间接地促进城镇化发展。Huff和Angeles[13]指出经济全球化和自由贸易的加强,深刻影响了世界各国的城镇化方式及进程,尤其是在东南亚地区,边境等贸易便利地区形成了许多大型的城市中心,全球化指数成为各国城镇化的重要影响因素。然而,也有不少学者提出了不同的观点,指出对外贸易对城镇化发展也有负面作用。以墨西哥为例,在开放经济条件下,企业生产环节有可能转移到海外,这不利于劳动力和资本集聚以及城镇化的发展。倪鹏飞等[14]指出不合理的出口结构,附加值较低的出口导向战略,会导致贸易顺差和城镇化发展滞后同时存在的现象。

2.利用外资对城镇化的影响

Anderson[15]指出发展中国家在城镇化进程中会受到国内资源、政治、文化等因素的制约,而外商直接投资所来了的资金、技术等会消除和减弱障碍,推动发展中国家的城镇化进程。蔡兴等[16]也得到相似结论。然而,Friedmann[17]指出外商直接投资对城镇化的作用受一国工业化和资本积累程度的制约,发展中国家由于工业化和资本积累程度不高,外商直接投资反而容易造成发展中国家城镇化的滞后。孙浦阳和武力超[18]运用大推动模型研究发现外商直接投资与城镇化呈倒U型关系。黄娟等[19]指出外商直接投资对城镇化的作用受城市化综合水平的制约,城市化综合水平较低的地区,外商直接投资对城镇化具有抑制作用。

(三)对外开放、城镇化对减贫的影响

1.对外贸易、城镇化对减贫的影响

将对外贸易、城镇化与减贫放在一起研究的文献较少。Draca[20]指出对外贸易与城镇化在减贫方面互为影响。徐春祥和韩召龙[21]利用格兰杰因果检验方法研究发现对外贸易、城镇化与贫富差距存在长期均衡关系,但并未说明相互之间的影响机制。孙永强和巫和懋[22]运用二元经济模型分析出口结构、城镇化与城乡贫富差距的作用机制。毛其淋[23]指出对外贸易带来的高技能劳动力需求会加剧城乡贫富差距,而城镇化的发展会促进农村剩余劳动力转移就业减贫。

2.利用外资、城镇化对减贫的影响

将利用外资、城镇化与减贫放在一起研究的文献同样较少。Chaudhuri和Banerjee[24]建立了三部门一般均衡模型,分析了进入发展中国家农业部门FDI的影响,指出FDI对农业部门的投资不仅促进了农村剩余劳动力转移和城镇化的发展,还推动了东道国整体福利水平提高,达到了减贫效果。武力超等[25]从企业角度考察了外资企业的发展对该区域城镇化进程的影响,指出外资企业的经营规模、融资便利程度和产品销售总额均与该地区的城镇化水平呈正相关关系,而外资企业员工的数量则对人口在大城市的集聚和当地收入水平的提高有明显的促进作用。

综上所述,在开放背景下,把对外开放、城镇化和减贫放在一起进行系统研究的比较缺乏。除此之外,国内现有研究对象多是全国和各省的数据,缺乏基于跨国数据的比较研究。鲜有文献进一步研究对外开放对城镇化减贫的交互影响作用,本文将从这方面展开研究。

三、研究设计

(一)被解释变量

被解释变量首先选用联合国的人类发展指数(Human Development Index,HDI)。该指数主要由三个维度构成:以出生预期寿命衡量健康程度,以成人识字率和入学率综合衡量受教育程度,以人均GDP衡量物质生活水平。

另外,我们选用两个其他被解释变量衡量贫困水平,分别是世界银行公布的贫困线以下人口所占比重,即贫困发生率,表示为Headcount;距离贫困线的平均差距,即贫困深度,表示为Povgap。这些数据都来源于世界银行的PovcalNet数据库。

(二)解释变量

城镇化水平。用城市人口占总人口的比重衡量城镇化水平,表示为Urbanratio。该数据来源于联合国人口部门的世界城镇化展望(World Urbanization Prospects)的2018年版本。

对外贸易额。分别采用商品和服务出口额占GDP比重、商品和服务进口额占GDP比重两个指标进行衡量,分别表示为Expratio和Impratio。数据来源于世界银行的世界发展指数数据库。

利用外资水平。采用净流入外资额占GDP比重衡量利用外资额,表示为Fdiratio。该数据来源于世界银行的世界发展指数数据库。

其他控制变量。考虑到农业在经济中的份额对一国是否能快速减贫有重要影响,我们主要采用农业占GDP比重作为控制变量。这里采用广义的农业概念,用包括农业、林业和渔业的增加值占GDP比重衡量,表示为Agrvaladded。该数据来源于世界银行的世界发展指数数据库。

(三)描述性统计结果

各变量描述性统计结果如表1所示。从表1可以看出,世界范围内的人类发展指数平均为0.645,最低仅有0.170,最高则高达0.946;世界范围内的贫困发生率平均为17.8%,最低仅有9.2%,最高则高达87.6%;世界范围内的贫困深度平均为0.071,最低仅有0.038,最高则高达0.574,国家之间在这些表示贫困程度的指标上差别都很大。世界范围内的城镇化水平平均为53.2%,最低仅有5.4%,最高则高达97.9%,差别同样很大。国家之间在出口、进口和利用外资方面的差别也很大。

表1 变量描述性统计结果

(四)模型设定

1.基准模型

将基准模型设定为:

(1)

(2)

αiXit+υi+uit

(3)

为了衡量对外开放与城镇化的交互作用,我们分别在基准模型基础上引入对外开放与城镇化交叉项,交叉项分别表示为Expurbr、Impurbr和Fdiurbr,模型表示为:

(4)

(5)

(6)

2.动态模型

为了更好地反映减贫效果,以及考虑减贫效果在时间维度的持续性,我们同时设定了动态GMM模型:

(7)

(8)

(9)

其中,ΔlnPovertyit=lnPovertyit-lnPovertyit-1表示城镇化水平的变化率,Povertyit-1表示上一期的城镇化水平。同时,为了衡量对外开放与城镇化的交互作用,我们分别在基准模型基础上引入对外开放与城镇化交叉项,分别为:

(10)

(11)

(12)

四、实证分析

运用世界109个国家1990—2016年的2 943个样本数据实证检验对外贸易、利用外资、城镇化与减贫之间的复合关系,进而找到开放经济条件下城镇化与减贫之间的关系。

(一)对外贸易、城镇化与减贫的回归结果

首先选用人类发展指数作为贫困水平的衡量指标进行分析。豪斯曼检验结果表明应该使用固定效应模型。

1.进出口的基本回归结果

分只考虑出口、只考虑进口和同时考虑出口和进口三种情形来分析。估计结果如表2所示。从表2可以看出,当同时考虑出口和进口时,城镇化水平的系数为0.875,并且在1%显著水平上显著,而城镇化水平平方项的系数是-0.193,同样是在1%显著水平上显著。这也就验证了城镇化减贫的倒U型特征,即初期随着城镇化水平的提高,减贫作用不断显现。但当城镇化水平超过一定限度,则进一步城镇化反而会带来新的贫困问题。出口的系数为0.056,进口的系数为0.053,二者都在1%显著水平上显著。农业增加值的系数为-0.322,同样在1%显著水平上显著,说明农业经济比重过大也是导致贫困的一个因素。当我们分别考察出口和进口的系数时,正负相同,同样都在1%显著水平上显著。

表2 进出口的基本回归结果

注:***、**和*分别表示在 1%、5%和 10%显著水平下通过检验。下表同。

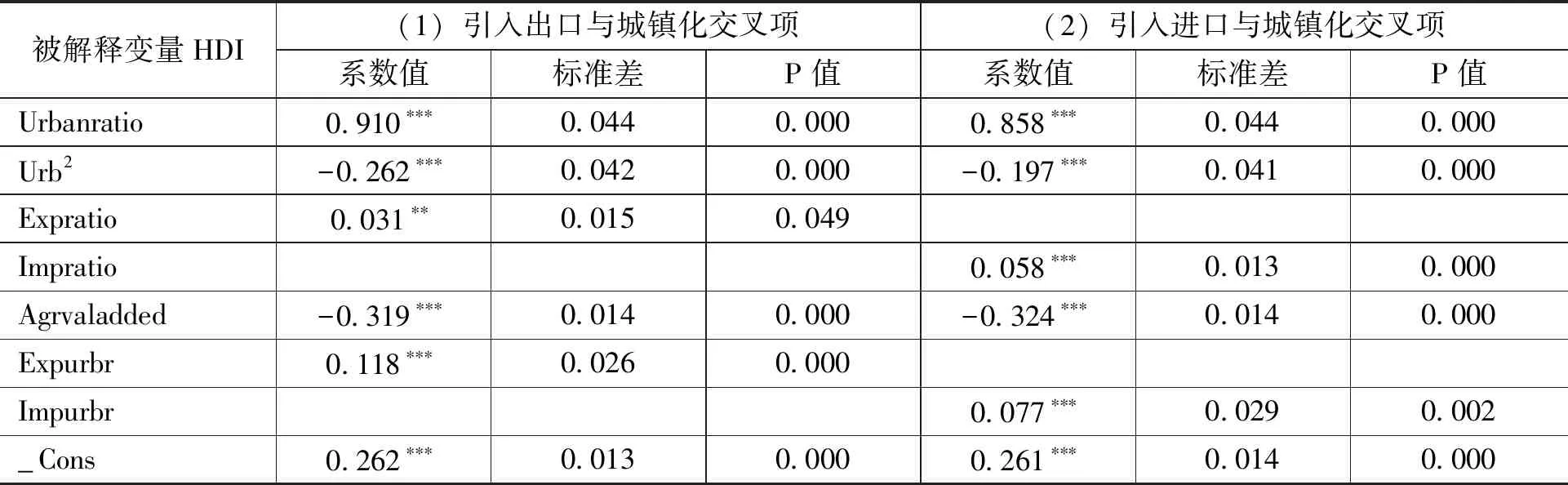

2.进出口、城镇化对减贫的复合影响

为了进一步考察进出口对城镇化减贫的复合影响,我们在模型中分别引入出口与城镇化交叉项、进口与城镇化交叉项。具体回归结果如表3所示。

从引入出口与城镇化交叉项的回归结果看,再次验证了城镇化减贫的倒U型特征。出口的系数为0.031,在5%显著水平上显著。出口和城镇化交叉项的系数为0.118,在1%显著水平上显著,说明出口和城镇化发挥了很好的协同作用,具有良好出口基础的城镇化减贫作用更明显。

从引入进口与城镇化交叉项的回归结果看,与出口情形一样,再次验证了城镇化减贫的倒U型特征。进口的系数为0.058,在1%显著水平上显著。进口与城镇化交叉项的系数为0.077,说明进口和城镇化发挥了很好的协同作用,具有良好进口基础的城镇化减贫作用更明显,但这一系数小于出口与城镇化交叉项的系数0.118,说明进口与城镇化的协同效应没有出口与城镇化的协同效应那么明显。农业增加值的系数为-0.319,在1%显著水平上显著,同样说明农业经济比重过大也是导致贫困的一个因素。

表3 进出口、城镇化对减贫的复合影响回归结果

(二)利用外资、城镇化与减贫的回归结果

1.利用外资的基本回归结果

利用外资的估计结果如表4所示。从表4可以看出,当用利用外资分析时,城镇化水平的系数为0.898,并且在1%显著水平上显著,而城镇化水平平方项的系数是-0.154,同样是在1%显著水平上显著。进一步验证了城镇化减贫的倒U型特征。利用外资水平的系数为0.013,在1%显著水平上显著。农业增加值的回归结果与前面的进出口贸易情况基本一致。

表4 利用外资的基本回归结果

2.利用外资、城镇化对减贫的复合影响

为了进一步考察利用外资对城镇化减贫的复合影响,我们依次在基准回归模型基础上引入利用外资与城镇化交叉项(结果为表5的列(1))、交叉项滞后一期的值(结果为表5的列(2)),同时引入利用外资与城镇化和平方项交叉项的滞后一期的值(结果为表5的列(3))。具体回归结果如表5所示。从表5可以看出,城镇化水平、城镇化水平平方项、利用外资项、农业增加值的系数符号都与基本情形没有变化,且仍在1%显著水平上显著。但在模型(1)中,利用外资和城镇化交叉项的系数为-0.201,说明当期的利用外资和当期的城镇化未能发挥很好的协同作用,由于我们所采用的利用外资数据是每期的净值,而不是累计存量,利用外资对城镇化减贫的促进作用需要一段时间才能体现出来。因此,我们在模型(2)中引入利用外资水平滞后期的值代替当期的值以计算交叉项,系数变为-0.003,且不显著。我们在模型(3)中同时引入利用外资与城镇化和平方项交叉项的滞后一期的值,结果表明利用外资与城镇化交叉项的系数为0.376,与平方项交叉项的系数为-0.406,两个系数都在1%显著水平上显著,说明利用外资与城镇化的作用机制较为复杂,同样存在倒U型特征,且利用外资对城镇化减贫的促进作用需要一段时间之后才能体现出来。这与前面现状分析中所提到的很多发展中国家利用外资数值受经济周期影响过大有关,外资的大进大出,以及过度投资于房地产、金融等非传统实体经济,都会对利用外资与城镇化的协同作用产生负面作用。

表5 利用外资、城镇化对减贫的复合影响回归结果

注:L1.表示该变量的滞后一期的值。

(三)稳健性检验结果

我们采用各个解释变量滞后一期的值作为该变量的工具变量处理内生性问题和进行稳健性检验,用上面同样的方法进行回归,得到结果如表6所示。从表6可以看出,当采用各个解释变量滞后一期的值作为该变量的工具变量进行分析时,结果基本上与用各解释变量当期值回归结果保持一致。说明模型回归十分稳健。

表6 以滞后一期的值为工具变量的稳健性检验结果

注:回归系数下面括号里的值是标准差。L1.表示该变量滞后一期的值。

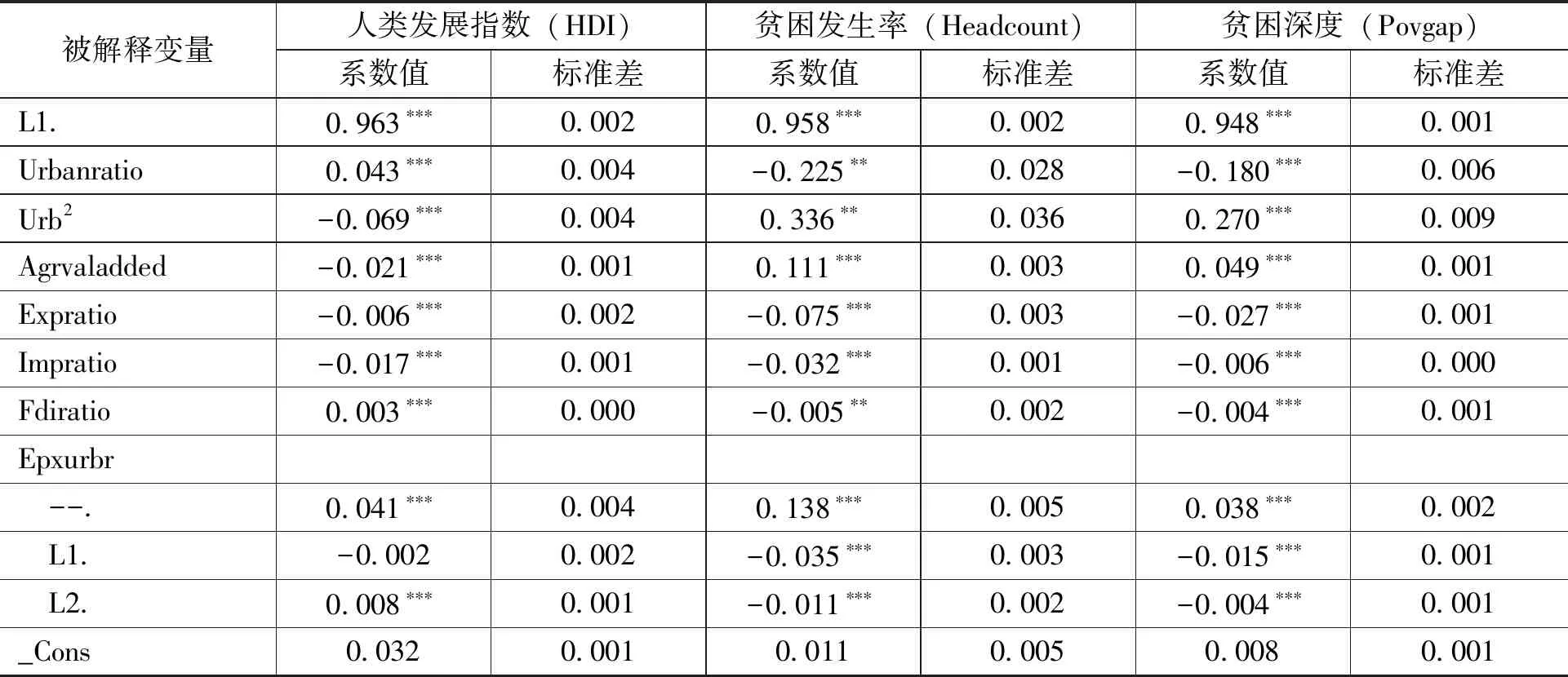

(四)动态面板回归结果

考虑到对外贸易的连续性,以及利用外资所形成的资本存量发生调整时,当期表现取决于上一期的表现,我们引入被解释变量上一期的值作为解释变量之一,进行动态面板分析。

1.基本回归结果

本文使用系统GMM方法进行估计。解释变量包含了被解释变量的一阶滞后,最多使用解释变量的3个滞后值作为工具变量。回归结果如表7所示。从表7可以看出,除了用人类发展指数作为被解释变量时,进口的系数发生变化外,其他变量系数的正负方向与前文的非动态分析基本一致,同样都在1%显著水平上显著。由于贫困发生率、贫困深度两个指标越高,说明贫困程度越深,而人类发展指数越高则说明贫困程度越浅,因而我们用贫困发生率、贫困深度得到的回归系数与用人类发展指数得到的系数刚好相反。

表7 动态面板分析时的基本回归结果

注: L1.表示被解释变量滞后一期的值。

2.考虑出口与城镇化的交互作用

在模型中分别引入出口与城镇化交叉项、进口与城镇化交叉项,以及利用外资与城镇化交叉项。考虑到对外开放与城镇化在减贫方面协同作用的发挥需要几年的时间,所以我们引入二者交叉项的当期值、滞后一期的值和滞后两期的值。出口与城镇化的交互作用回归结果如表8所示。从表8可以看出,回归结果的正负方向与前面的非动态分析基本一致,除了用人类发展指数进行回归时交叉项的一阶滞后的值的系数不显著,以及用贫困人口进行回归时,利用外资水平的显著水平为5%外,其他都在1%显著水平上显著。当然,在用人类发展指数进行回归分析时,进口和出口对减贫的影响相对于城镇化的影响而言表现得不够稳健,而它们与城镇化交叉项及其滞后值的影响表现得更加稳健。这也从一个侧面说明充分发挥出口与城镇化的协同作用,要比单单地依靠出口本身对减贫的作用更大,效果更稳。

表8 出口与城镇化交互作用动态面板回归结果

注:--.表示行上面的变量的当期的值;L1.表示被解释变量或行上面的变量滞后一期的值;L2.表示行上面变量滞后两期的值。

3.考虑进口与城镇化的交互作用

引入进口与城镇化交叉项的回归结果表明,回归结果的正负方向与前面的非动态分析基本一致,除了用人类发展指数进行回归时交叉项一阶滞后的值系数方向与预期相反;用贫困深度进行回归时,进口在5%显著水平上显著;用人类发展指数进行回归时,进口与城镇化交叉项一阶滞后和二阶滞后的值系数在5%显著水平上显著外,其他都在1%显著水平上显著。当然,在用人类发展指数和贫困深度进行回归分析时,进口对减贫的影响相对于城镇化的影响而言表现得不够稳健,而它们与城镇化交叉项及其滞后值的影响表现得更加稳健。这也同样从一个侧面说明了充分发挥进口与城镇化的协同作用,要比单单地依靠进口本身对减贫的作用更大,效果更稳。

4.考虑利用外资与城镇化的交互作用

引入利用外资水平与城镇化交叉项的回归结果表明,回归结果的正负方向与前面的非动态分析基本一致,除了用人类发展指数进行回归时交叉项的一阶滞后的值系数方向与预期相反;用贫困深度进行回归时,利用外资与城镇化交叉项一阶滞后的值系数在10%显著水平显著,二阶不显著;用贫困人口进行回归时,利用外资与城镇化交叉项的一阶滞后的值系数在5%显著水平上显著外,其他都在1%显著水平上显著。当然,在用人类发展指数和贫困深度进行回归分析时,利用外资对减贫的影响相对于城镇化的影响而言同样表现得不够稳健,而它们与城镇化交叉项及其滞后值的影响表现得更加稳健。这也同样从一个侧面再次说明了充分发挥利用外资与城镇化的协同作用,要比单单地依靠利用外资本身对减贫的作用更大,效果更稳。另外,利用外资对城镇化减贫的促进作用需要1—2年的时间才能体现出来。当然,这一数值的绝对值同样也不是很大,说明这种协同影响存在,但作用程度同样不高。这与前面非动态分析结果大体一致,也再次说明很多发展中国家利用外资受经济周期影响过大有关,外资的大进大出,以及过度投资于房地产、金融等非传统实体经济,都会对利用外资与城镇化的协同作用产生负面作用。

五、结论与政策建议

通过分析出口、进口、利用外资三个代表开放的指标与城镇化对减贫的复合影响发现,无论是非动态分析还是动态分析,无论是以人类发展指数还是以贫困发生率、贫困深度为被解释变量,也无论是用原数据还是采用工具变量法,回归结果都表明:出口、进口、利用外资本身都对减贫有正面促进作用;城镇化减贫表现出倒U型特征,即初期随着城镇化水平的提高,减贫作用不断显现,但如果城镇化水平超过一定限度,则进一步城镇化反而会带来新的贫困问题;出口、进口、利用外资都和城镇化发挥了很好的协同作用,具有良好出口、进口、利用外资等对外开放基础的城镇化的减贫更加明显,这也与理论模型分析的结论一致;其中利用外资与城镇化在减贫方面存在复杂的交互协同作用,且需要1—2年的时间才能体现出来,与现状分析中所提到的很多发展中国家利用外资数值受经济周期影响过大有关,外资的大进大出,以及过度投资于房地产、金融等非传统实体经济,都会对利用外资与城镇化的协同作用产生负面作用。针对上述结论,我们提出如下政策建议:

第一,积极推进“贸城”融合发展。坚持外贸产业和贫困乡镇良性互动,以外贸产业为核心,通过外贸产业的培育和壮大带动就业、吸纳人口、集聚经济。优先依托小城镇驻地进行贸易产业布局,加快小城镇居住、教育、医疗、文化、娱乐、商业服务等公共服务设施配套的提升与完善,引导农村剩余劳动力实现就地城镇化。

第二,优化贸易产业链布局,推进城镇化减贫。首先,引导贸易产业链向贫困地区延伸。逐步引导大中城市的贸易产业链向有发展条件的贫困地区延伸,形成贫困地区发展的主导产业,构建贫困地区城镇化发展的产业支撑。其次,各地区要根据自身发展情况,促进相关外贸产业的优化升级,转变贸易增长方式,进而提升城镇化质量和扩大就业,更好地发挥对外开放和城镇化减贫作用。

第三,充分发挥边境贸易与城镇化的减贫作用。首先,边境地区应融入“一带一路”,充分发挥当地的比较优势,将过境贸易方式逐级转型为“益贫式贸易”,选择合适的贸易产业落地加工,延伸产业链,并积极开展对外经济技术合作和劳务输入等服务贸易,提升贸易结构,达到减贫效果。其次,补齐基础设施建设的短板,优化通关流程,提高边贸通关效率,将边境贸易做大做强,让更多居民分享城镇化边境贸易的红利,推动边境贸易和城镇化减贫发展。

第四,引导外资投向贫困地区的城镇化建设。首先,政府需要根据各地实际情况制定差别化的引资政策,引导外资推进贫困地区交通设施的升级,破除发展瓶颈制约。运用BOT、PPP等灵活的投融资方式吸引外资对各级交通设施投资。其次,改造建设一批贫困乡村旅游路、产业路、资源路,利用特色旅游景点发展国内旅游,甚至吸引国际游客。最后,引导外资对贫困地区的城市和农村公共服务设施投资,把利用外资与乡村振兴和美丽乡村建设有机结合起来,促进城乡要素资源的相互流动,减少城乡在信息获得、生活便利、医疗、教育等方面的差距,减少农村贫困人口因信息缺乏造成的摩擦性失业和医疗、教育缺乏造成的相对贫困。