在南非,与野生动物为邻

郦冰熹

浑浊的大鱼河裹挟着泥沙,蜿蜒流过贫瘠的丘陵。起伏低缓的坡地上,稀疏散布着长满尖刺的灌木,长颈鹿、斑马、犀牛等典型的非洲动物,间或在灌木丛间徘徊穿行。这里是位于南非西南的大鱼河自然保护区,因为没有进行旅游开发,所以土地保持了原始的蛮荒状态,是搞科研的理想场所。我来到这里当然不是为了旅行,而是负责调查研究当地的植被与生态。

绿猴闹翻天

日出前的清晨雾气朦胧,宁静而凉爽,是保护区一天中最舒适的时光。这里没人要求我早起,然而,从到来的第一天起,我就再没机会睡懒觉!一切的痛苦,都源自那些每天打卡一般准时到访的绿猴。

这些绿猴毛色略带暗绿,黑脸黑耳朵,样子一点都不可爱。每天一早,猴群就在猴王带领下,一路打闹着爬上我们的彩钢屋顶。它们的目标是藏匿在屋檐集雨槽中的蝎子,蝎子的毒针有时会带来些麻烦,但面对优质蛋白的诱惑,绿猴们非常乐于冒险。

为争夺食物,猴子们在房顶斗殴嘶吼,闹成一团。“哐当哐当”作响的彩钢板犹如一张巨大的鼓膜,而我则变成被“蒙在鼓里”的猫。在挠肝抓肺的鼓点声中,天花板落下糖霜般的灰尘,阵阵撒落在我的行军床上。最初几天,我总是忍无可忍地奔出门去,朝它们扔杂物,大吼大叫。然而猴子们看我也就这两把刷子,便对我的警告视而不见了,每天照样到点就来,自顾自地觅食、打闹。还好,它们也只有清早光顾这里,太阳出来后就撤了,毕竟日晒钢板烤屁股的滋味并不好受。

狒狒横行乡里

猴子们再闹腾,顶多也就算是群无赖少年,而狒狒简直就是小偷加强盗。狒狒身强力壮,成年雄性体重能到七八十斤,拥有两寸长的獠牙,如果一对一徒手搏击,人类完全不是对手。这些家伙对人类肆无忌惮,甚至发展到打家劫舍、拦路抢劫的地步。

大鱼河保护区成立之前,这一带的农场主们直接用猎枪对付那些胆敢捣乱的狒狒。因为惧怕枪支,它们有很长一段时间没有出现。然而保护区成立后,狒狒们又扶老携幼地回来了。

保护区的管理员们最讨厌这些狒狒。他们在研究站旁边开垦出一片田地种了些蔬菜,可往往还没成熟,就会惨遭狒狒“毒手”。管理员自作聪明地想出一个“妙招”:在我们屋后的自留地边架起一个劣质高音喇叭,每天24小时声嘶力竭地滚动播放,内容为当地电台的各种广告,夹杂着音乐和新闻。然而几个月下来,西红柿和南瓜秧最终还是遭了殃。可怜住在研究站的我们,几乎都落下了神经衰弱的毛病。

狭路逢犀牛

大鱼河保护区生活着300多头珍稀的黑犀,是整个非洲大陆黑犀密度最大的地方。几个月里,我们隔三岔五就能见到这种巨兽,而第一次与它相遇,差点要了我们的小命。

那是来保护区的第二天,我与荷兰同伴尤伯特开着一辆微型轿车驶往驻地。小车费劲地爬过一个又一个山头,终于到达最后一个坡顶,然后我们松了口气,让车仅靠重力冲下山坡。然而刚冲到坡底一转弯,猛然发现有个巨大的身影站在路边。

犀牛!我从车里抬头仰望,两柄锋利的犀角触手可及,再向前一步便可刺入我的眼球。两三秒的时间还不够我们愣神,但犀牛已经开始喷吐出炽热的鼻息,粗大的牛蹄重重踏向地面,激起阵阵浮尘。“它要撞上来了!”我惊惶地拍着车玻璃大喊。尤伯特一个激灵,油门直踩到底。

小车冲了起来,速度却远远不够。我扭头向后看,黑犀牛追了上来,距离在逐渐缩小,眼见就要追尾了!说时迟,那时快,前方道路恰巧出现了一个90度拐弯。尤伯特一把拧死方向盘,小车一个 “漂移”拐入弯道。而紧随其后的犀牛,则一头撞进路边的金合欢树丛,枝条折断的噼啪声此起彼伏。

我们不敢怠慢,以最快速度继续飙回驻地。当屋顶彩钢板的反光在视野中出现时,我才暗自庆幸逃过一劫。

口舌防身术

我们天天在野兽横行的保护区里转悠,又没有猎枪,如何确保安全呢?管理员传授的经验是:在野外只要制造声响,就能把周围的动物吓跑。其实,非洲的多数野生动物已经把“躲开人类”写入基因。如果人类不作死,危险主要来自不期而遇。所以我们要做的,就是让野兽提前发现人后主动回避。

于是我和尤伯特两人只要在野外就会一刻不停地大声聊天。此后偶遇、袭击事件果真再也没发生过。不过,新的问题随之而来——所有的聊天话题早在第一个月结束时就被用尽。两人之间的对话,逐渐从深刻的讨论,变成了不过脑子、毫无营养的闲扯。

但为了保命,嘴里的声音无论如何是停不得的,所以最后我俩对彼此的了解,基本上达到了“发小”程度。

伤疤是男子汉的勋章

在大鱼河保护区里,伤我最深的不是毒蛇猛兽,而是我的研究对象——植物。

在几乎所有关于非洲的自然纪录片中,都能看到大群的食草动物。为对付这些贪得无厌的素食者,很多本地植物都进化出大大小小、各式各样的尖刺。比如常见的金合欢树,能开出绚烂的黄色花朵,也能生出满身長达半米的枝刺;浑身是刺的仙人掌能长到一人多高,令人望而却步;就连贴地生长的草本植物,也能演化出毫不起眼却扎人生疼的叶刺。

然而道高一尺,魔高一丈,就像一场永不停止的军备竞赛。到头来,长颈鹿还是大快朵颐地吃着金合欢树叶;狒狒们喜欢坐在针毡一样的仙人掌上,品尝甜美的刺梨;而斑马羚羊们,则依旧不停地咀嚼长满毛刺的小草。这些尖锐的防御武器对皮糙肉厚的动物食客来说几乎毫无用处,却害苦了我们这些细皮嫩肉的人类。每天穿行于山林之间,很多时候因为密林灌丛阻挡,我们不得不自已开路,惨烈时甚至用身躯劈开一条血路。长短树刺在我们的手臂、小腿和额头,留下众多细密的血痕。裸露的皮肤表面新伤叠旧伤,就像被纵横交错地刻上暗红色文身。

尤伯特说伤疤是男人的勋章,我觉得这是胡扯。可每天工作结束后,我还是乐此不疲地数着身上新鲜的“勋章”,一种莫名的悲壮感在龇牙咧嘴间油然而生。然而那些保护区的管理员长年与利刺亲密接触,似乎他们的痛感神经早已麻木。正是因为管理员们的不懈努力,大鱼河的黑犀种群才得以远离盗猎威胁,逐渐繁盛起来——他们身上的那些伤疤,才算得上真正的勋章。

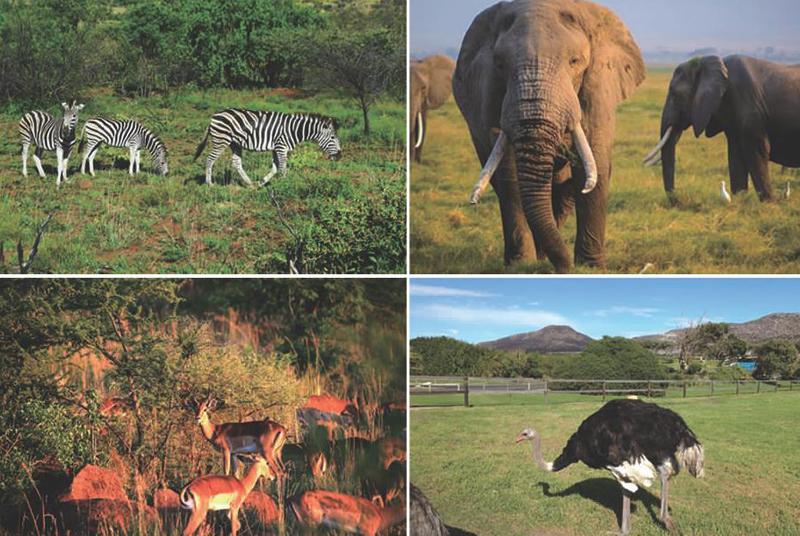

在保护区的101个日日夜夜,我更加深了一个印象:南非是野生动植物的天堂,也是人们观赏各类动植物的理想国家。在动植物保育、生态旅游以及环境保护的相关技术与研究方面,南非也居世界领先地位。南非 20 %的国土是野生动物保护区或者野生动物饲养场,野生动物保护区星罗棋布,大大小小有几百个。因此在南非旅游,不与野生动物亲密接触是非常遗憾的。104 年前,在人类大量捕杀野生动物时,南非就做出了保护动物的壮举,建成了世界第一个动物保护国家公园,那就是著名的克鲁格国家公园。南非对野生动物有多么崇敬,从很多细节都能看得出,甚至你看南非货币,都会发现它们用来做图案的大象、狮子、犀牛、花豹和水牛,甚至比我们国内的小猫小狗出现的频率都要高。

在这样一个时常有野生动物出没的地方,我经常盯着日历,计算还有多久才能回到文明世界。但如今回望这段时光,那些快乐的奇遇,让我终生回味无穷。