负压封闭引流复合灌洗技术在腰椎间隙及深部软组织感染治疗中的应用效果研究

高明勇,陶海鹰,郭卫春,金文意

椎间隙感染涉及组织深部的骨组织、椎管内硬膜囊及神经组织,一旦感染加重甚至蔓延等恶化将造成极为严重的后果,其一直是脊柱外科临床所面临的严重挑战之一。随着新材料与新方法的不断进步,组织创面愈合技术也在不断更新,其中最具代表意义的是负压封闭引流(vacuum sealing drainage,VSD)技术的发明及适应证的不断深入,负压敷料技术最初应用于促进软组织创伤修复,后续研究发现其在促进感染的软组织修复和愈合方面也具有重要的临床应用价值[1]。该技术的基本原理是将数根多孔硅胶引流管埋入高分子聚乙烯乙醇水化海藻泡沫敷料内,将该敷料直接接触创面组织,并用生物相容性高分子聚合物薄膜严密封闭创区,在可控负压的作用下,通过引流管与敷料体系的联通,对创面或创腔实现消灭无效腔、全面引流,以彻底清除创面各种感染性或炎性渗出物,保持创面的相对清洁度,促进毛细血管再生,改善创面微循环,从而有效减轻组织水肿,抑制细菌增殖,促进肉芽组织生长及创面的愈合。而封闭式敷料隔离还可使创面或创腔持续有效地与外界隔绝,防止创面污染及继发感染[2]。

武汉大学人民医院骨科自2013年以来,使用VSD技术结合局部组织灌洗技术,用于治疗腰椎间隙或腰椎后路深部软组织感染的治疗,发现该技术的改良方法在缩短患者住院时间、减少抗生素使用及促进感染结局良性转归等方面较传统的灌洗引流方法具有明显优势,随着新材料及新技术的临床转化,VSD技术在当前强调缩短平均住院日、积极开展快速康复外科的临床要求大背景的情况下,对腰部深部组织感染的临床治疗与康复具有重要的研究及转化价值。

本文提示:

清创术是所有外科创伤、污染或感染组织外科处理的第一步,是控制感染的关键步骤,仅严格有效的清创术并不足够治疗深部软组织感染,而常规灌洗引流亦不能满足临床需要,因此需要改进改善甚至研究新方法。本研究相比较传统的非负压引流及敷料包扎感染创面的处理方式,负压封闭引流(VSD)复合灌洗技术对创面或深部创腔实现消灭无效腔、全面抽吸创面各种感染性或炎性渗出物,保持创面的相对清洁度,进而促进毛细血管再生,改善创面微循环,达到有效减轻组织水肿,抑制细菌增殖,促进肉芽组织生长及创面的愈合;而且封闭式隔离还可使创面或创腔持续有效地与外界隔绝,防止创面继发污染及感染,是当前对深部组织感染实施清创术后最有效的辅助处理措施。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2012年1月—2017年1月武汉大学人民医院骨科收治的各类腰椎深部软组织感染患者21例,其中男12例,女9例;年龄35~69岁,平均年龄(52±1)岁;病种:腰椎内固定术后继发感染8例,原发性椎间盘感染7例,腰背深部软组织感染6例。

1.2 VSD材料 武汉维斯第医用科技股份有限公司提供VSD敷料(附带防堵设计的负压引流管),其成分为聚乙烯乙醇水化海藻盐海绵,色白,质地柔软弹性较好,每块VSD敷料为10 cm×15 cm×1.5 cm长方体块状结构,海绵样敷料内部为相互连通的泡沫孔洞,设计有2根负压引流管通道,间隔3 cm,以保证负压引流的有效范围包括整块泡沫敷料。

负压引流管管壁具有多侧孔,内含套管可供随时冲洗以防引流区域内的黏稠分泌物或坏死组织堵塞引流管;而黏附整个VSD敷料及负压引流管于皮肤表面的半透性薄膜为美国3M公司产品(主要组分为聚氨酯和丙烯酸),具有单向透气功能,即允许创面或创腔中的挥发性物质渗透到薄膜外,但阻止外界空气及细菌微生物透过薄膜而进入创面内,以防创面继发性污染。负压引流环境建立后,负压值保持在125~450 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),谨防负压过大引起血管或神经组织损伤。

1.3 治疗方法 采用气管插管全身麻醉,在感染组织进行彻底清创后,反复大量使用0.9%氯化钠溶液、过氧化氢及稀释碘伏溶液浸泡冲洗创腔,常规留置灌洗管及负压引流管各1根,无菌敷料包扎固定。由腰椎后正中入路暴露病变节段椎间隙及椎旁感染组织,根据患者感染范围及深度由浅入深逐层清理创腔,在尽可能保留周围健康组织基础上切除污染和失去活力的肌肉及纤维结缔组织。对椎间隙感染病灶则采取双侧椎板开窗技术,保留棘突、后纵韧带及棘间韧带等脊柱后柱结构,做部分椎板黄韧带切除暴露椎间盘组织,做纤维环切开及清除部分椎间盘髓核组织,反复大量使用0.9%氯化钠溶液、过氧化氢及稀释碘伏溶液浸泡冲洗创腔,彻底清创后,留置进液灌洗管口至创腔深部,管道由邻近健康腰背肌组织间引出皮肤表面,并避开切口4~5 cm;在创腔另一端取稍大于创腔的VSD海藻酸敷料复合负压引流管充填创腔,高于灌洗管口2~3 cm,负压引流管由邻近健康腰背肌组织间引出皮肤表面,并避开切口4~5 cm;逐层间断缝合各层软组织,另取修剪为条状的VSD海藻酸敷料封闭皮肤切口及灌洗管及负压引流管皮肤出口,缝合固定,0.9%氯化钠溶液及75%乙醇溶液再次清洁创口周围正常皮肤,待皮肤干燥后使用生物半透膜将VSD敷料迅速紧密覆盖于创面及其周围,尽快连接负压吸引装置建立密闭负压引流体系,一般负压值维持在125~450 mm Hg。注意引流及灌洗管口,以免负压作用下灌洗液或组织渗出液由管道周围间隙漏出,导致负压封闭体系出现漏气失效。

首次清创术中即取感染区软组织或感染性分泌物做细菌培养+药敏试验,术后患者均在细菌培养+药敏试验结果回报前或细菌培养阴性时经验性使用广谱抗生素+硝唑类联合治疗;一旦确定药敏试验结果则采用敏感抗生素规范抗感染治疗,持续2~4周。术后每隔3 d取引流物做细菌培养+药敏监测,每隔3 d监测红细胞沉降率(ESR)、C反应蛋白(CRP)变化,一旦出现以下变化则考虑终止负压引流,关闭创口:(1)患者局部炎症消退,体温及一般情况明显恢复;(2)创面局部健康肉芽增生,且未见明显的脓性渗出;(3)CRP及ESR结果恢复正常(CRP参考范围≤10 mg/L;ESR参考范围:男性0~15 mm/1 h,女性0~20 mm/1 h);(4)连续3次引流物细菌培养均为阴性。

术后一般每隔7 d更换VSD装置,但在第1个周期内,对内植物及椎间隙感染患者如果引流物浑浊且感染指标下降不明显,则每隔5 d更换VSD装置。所有患者在治疗后期拆除VSD装置闭合创口后,原灌洗管放低位作为普通引流管,当引流量低于50 ml/d后拔管。

1.4 临床表现及观察指标 (1)痛觉评分:采用视觉模拟评分法(Visual Analogue Scale,VAS)评价患者术后患区疼痛症状的变化。评分范围为0~10分:0分表示无痛,1~3分为轻度疼痛,4~6分为中度疼痛,7~10分为重度疼痛。(2)VSD装置更换情况;(3)感染疗效:术后感染指标CRP、ESR降至参考范围天数。(4)疗程时长:在院治疗时长;(5)随访:通过门诊随访,观察感染复发情况。

2 结果

2.1 临床表现及实验室检查 患者均出现腰背部剧烈疼痛,腰部活动明显受限,腰背局部软组织红肿、局部皮温高伴软组织深部压痛。20例(95.2%)患者起病即出现发热38~39 ℃,起病当天ESR为(47.0±3.6)mm/1 h,CRP为(68.2±4.7)mg/L。培养物细菌培养报告:金黄色葡萄球菌7例,大肠埃希菌5例,鲍曼不动杆菌3例,阴沟肠杆菌3例,铜绿假单胞菌3例。

2.2 临床疗效 患者治疗前VAS评分为(8.8±1.1)分,治疗后3周VAS评分为(1.8±1.2)分。患者持续冲洗引流时间为11~27 d,平均(17.2±1.3)d。6例(28.6%)患者更换2次VSD装置,5例(23.8%)患者更换3次VSD装置,10例(47.6%)患者未予更换,因考虑患者年龄和一般情况及合并症等风险,2例有内植物的患者治疗过程中予拆除内植物。患者治疗后创口全部愈合。CRP转阴时间为(15.6±1.7)d,ESR转阴时间为(34.3±2.4)d,疗程时长为(22.6±3.1)d。随访6~48个月,未见感染复发病例。

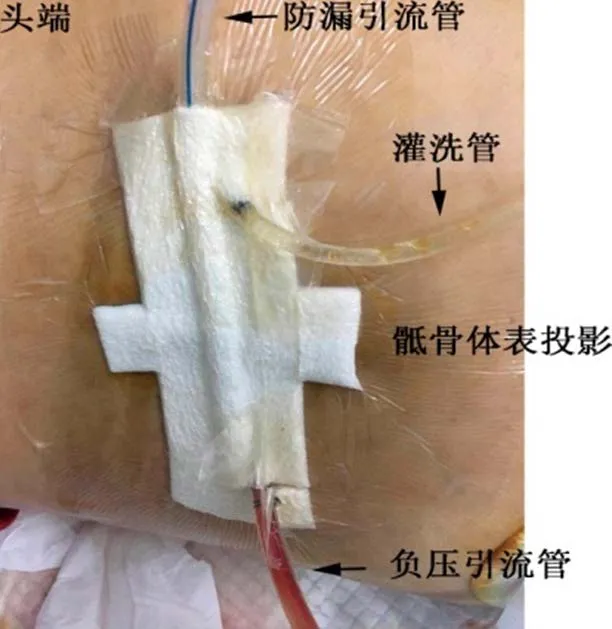

2.3 典型病例 女性患者,43岁,因子宫悬吊术致腰5/骶1椎间隙感染,予椎间隙清创后,在半椎板减压后腰背深部软组织置灌洗管一根,负压引流管一根,切口及皮肤管口防漏引流管一根,患者VSD灌洗引流系统治疗16 d后撤除引流后创口愈合顺利,术后20 d出院。患者VSD装置示意图见图1。

3 讨论

腰部深部软组织感染,尤其腰椎内固定术后感染,一直是骨科医生面临的最棘手的临床挑战之一。此类患者多数同时合并其他基础疾病,例如糖尿病、慢性肾功能不全、肝硬化或较长时间的糖皮质激素使用史[3]。而脊柱感染占所有骨关节感染的2%~7%,其发病年龄多集中在2个时间段,分别为〈20岁及50~70岁[4],其病灶形成多由金黄色葡萄球菌感染引起,本研究结果与既往研究结果相近[5],由于其感染位置特殊,周围毗邻重要的神经组织,在病灶清除、局部持续灌洗及抗生素的局部及全身应用上存在诸多困难,导致相关治疗的疗效不尽如人意。

VSD由德国医生FLEISCHMANN等[6]于1992年发明,应用于体表创面的治疗,迄今VSD作为一种覆盖保护复杂创面、进行深部引流的临床新方法,明显有效地提高了复杂创面,尤其是合并感染的各种创面、创腔的治疗效果,极大地改善了患者的治疗体验及预后,缩短了抗生素的使用时长,这种先进的创面、创腔引流技术正日益成为外科,尤其是创伤外科、骨外科在临床上应对复杂感染、深部组织感染的有效手段[7]。

随着VSD技术在浅表软组织创伤、感染及四肢复合伤治疗中的不断应用改进及临床经验的总结,VSD技术在软组织修复、辅助抗感染治疗中的独特作用正吸引越来越多的关注,其临床适应证也在不断扩展,传统的腰部深部软组织感染的局部处理包括清创、普通灌洗引流或附加普通负压管引流,引流管堵塞、冲洗液渗漏、炎性产物及感染脓性分泌物无法顺利清除,导致传统的治疗方法在引流效果、促局部肉芽组织再生及血管化、辅助抗感染等方面存在诸多严重不足,创口闭合时间较长,医疗费用高,抗生素长期使用诸多并发症及耐药菌的产生,尤其在脊柱后路内固定术后感染,基本上需二次手术取出内植物材料,且感染复发率较高,给患者的身心健康带来极大的负面影响。

而VSD使得引流敷料可以深入到清创后的组织缺损区,不仅使海绵敷料填塞无效腔,负压作用下进一步有效缩小无效腔体积,可主动廓清各种炎性渗出和坏死组织分解产物,通过促进局部组织液更新不断稀释毒性分泌物、削弱致病菌定植能力,这一现象均得到基础研究和临床观察的证实[8-9];而多孔负压引流管在VSD敷料包裹保护下,可避免负压时管孔被软组织覆盖阻塞。VSD装置自带的B型管的冲洗装置仅起到疏通引流管的作用,对深部组织的灌洗没有意义,因此,一种附加的灌流体系对稀释局部炎性分泌物,阻挡各种毒力菌落的增殖、组织定植具有重要意义。鉴于此,本研究在应用设计中,引入了局部灌洗装置,使负压封闭引流体系能与外源灌洗组成创伤局部组织润洗循环系统,充分发挥了主动灌洗的生物学作用,明显增强了局部组织愈合及抗感染能力。相关处理技术的临床应用,目前国内外报道较少。在脊柱术后感染的临床处理上,国内也有少数学者运用VSD技术做了相关的应用尝试与总结,例如CHEN等[10]报道其用人工负压技术治疗了18例脊柱后路内固定术后感染的患者,其中部分患者使用了3次人工皮更换治疗,创面完全愈合的时间为处理后平均17 d,平均住院时长为33 d,全部患者1年随访未见感染复发;但其使用的人工皮材料是一种基于乙烯聚合物(polyvinyl)的疏水性材料,在负压方式及敷料材料方面本研究与其有较大区别,其仅将负压封闭敷料覆盖在腰背术后感染创口的皮肤表面,报道中并未描述灌洗管的位置及负压敷料是否能深入创腔内部;此外,有效抗生素的作用在脊柱病灶的抗感染治疗中具有重要作用[11]。

图1 患者VSD装置示意图Figure 1 The VSD instrument applied in the typical case with lumbar spine infections

笔者根据经验认为VSD技术在腰部深部软组织感染中的应用要点基本可归纳为以下几点:(1)局部感染组织的彻底清创:清创是处理任何软组织感染的前提和基础,尤其是深部软组织的感染治疗转归的重要基础,不完善的坏死组织清除将为致病菌的定植及扩散提供便利,而且随之分解散落的大量半固体状组织残骸及脓液将堵塞负压引流管壁的小孔及海绵泡沫孔,最终造成负压引流的失败。(2)灌洗管前端的放置:由于目前尚无相关外文文献的报道,考虑到患者术后只能采取俯卧或侧卧位,笔者的经验是在清创后的组织间隙寻找患者术后最常见体位时创腔的解剖低位,在此部位放置灌洗管,并根据创腔的深度在灌洗管的前端做3~5个侧孔,充分发挥灌洗的效果。如果灌洗管口放在负压引流敷料的浅部,所引起的不良后果在于:灌洗液未形成有效循环即被负压吸走,不仅使得灌洗达不到组织深部,无法形成有效灌洗循环,而且会过早由皮肤切口渗出,造成负压黏附薄膜,失去黏附特性,造成整个负压引流体系的失败。(3)皮肤软组织切口的闭合及灌洗管皮肤入口的处理:由于负压的建立,整个创腔或创面的组织渗液及灌洗液均可能在负压下向浅表渗透,甚至直接由切口蔓延至皮肤,不仅损害有效灌洗循环,而且贴膜失效将危及整个负压的维持。因此,在清创及摆放VSD敷料及引流管后,对健康的浅层软组织一定要严密闭合(但也要防止缝合过紧造成的软组织缺血坏死)。

感染后炎性指标的变化与治疗效果高度相关,90%的细菌性椎间盘炎症患者的CRP会异常升高,而当前相关的国外研究共识认为血清CRP是对感染治疗是否有效的最具特异性的血清学指标,其在感染得到成功治疗后会迅速转阴,相对而言,ESR变化的特异性及对感染治疗效果的响应性就逊色得多[4,12]。因此,对于结束负压引流时机的把握,认为以下几点值得考虑:(1)创腔局部健康肉芽组织的再生状态:在阶段性更换VSD敷料时,由于在持续有效的负压及灌洗作用下,局部软组织的毛细血管再生及随之的肉芽组织增生会得到促进和加强,感染炎症消退的最重要证据就是局部健康肉芽增生(颜色鲜红、肉芽饱满),且未见明显的脓性渗出;(2)患者局部及全身症状体征的明显好转:局部疼痛明显减轻、患者体温及一般情况的明显恢复;(3)CRP及ESR指标转阴;(4)引流液持续透亮无浑浊并连续3次细菌培养阴性。如果患者的临床表现满足以上4条,则表示负压引流可以移除,应尽快闭合腰背部创口,完成后续的常规康复治疗。

VSD应用过程中存在的不足与改良:(1)当前所用的VSD海绵泡沫材料为较薄的长方体结构,源于其最初的应用范围是覆盖于浅表的软组织损伤,因此其对深在软组织不规则创腔的填塞作用有限,实际使用改良是修剪并适当叠加海绵敷料已达到更好的填塞,并注意引流管头部不可超过海绵体外,以免造成组织挫伤甚至更严重的机械性压迫性损伤,这点对邻近重要血管神经组织尤为重要。(2)整个VSD海绵材料均为清水性的海藻酸材料,但随着坏死组织分解产物及脓性渗出的渗透,整个海绵孔隙结构逐渐将成为负载这些不良产物的“垃圾站”,严重者的不良产物将会堵塞海绵孔隙及引流通道,造成引流效率低下甚至失败,其附带的冲洗管对这种材料内部的堵塞毫无效果,因此,改良的方法可在亲水表面材料包裹下,其内部海绵材料由疏水材料构成,使得分解产物及液性分泌物不易停留,充分保证负压引流及灌洗的效果。(3)患者在负压治疗过程中需要全程停留在病房,活动范围受到负压引流管及负压源位置的极大限制,因而极大地限制了患者的康复治疗方式和活动范围,给患者的身心健康带来了不可忽视的负面影响。因此,一种小型的便携式的负压源及引流收集装置将能较好地解决患者术后康复的问题。(4)基于海藻酸的海绵状材料缺乏抗菌抑菌性能,随着材料科学的快速发展,材料自身的抗菌或抑菌特性无疑对医用抗感染治疗具有巨大的应用前景,目前已有多种抗菌抑菌的天然或合成高分子材料研制成功,其中有基于纤维素及壳聚糖的天然高分子水凝胶材料,不仅能保持一定的抗菌抑菌特性,具备水凝胶特有的亲水及黏弹特性,而且其机械强度随材料合成技术的发展也有明显提高[13-14],完全具备替代当前临床常用的海藻酸基质的人工负压敷料的潜力,因此,材料学科与临床学科形成的交叉合作及共同努力,将对开发及应用新型负压人工敷料材料起到巨大的推动作用。

本研究的样本量偏小,研究样本仅来源于单中心,这些不足均将影响本研究结果的循证水平。可以预见,如果针对上述当前VSD材料及装置的不足实施相应的改进,则改良的VSD灌洗引流技术对骨科,尤其脊柱外科相关软组织感染治疗将有极其深远的积极影响。作者后期的研究工作有望联合生物材料学者开展基于新材料VSD敷料的动物模型实验及临床试验的前期准备。

作者贡献:高明勇进行文章的构思与设计,论文的修订,负责文章的质量控制及审校,对文章整体负责,监督管理;高明勇、金文意进行研究的实施与可行性分析,数据整理,统计学处理,撰写论文;陶海鹰、金文意进行数据收集;高明勇、陶海鹰、郭卫春进行结果的分析与解释。

本文无利益冲突。