基于支架工作阻力大数据的工作面区域矿压分析研究

左凌云

(山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司,山西 大同 037000)

采场工作面推进过程中,工作面顶板矿压规律分析与预测一直是困扰矿压研究者的一个难题[1],矿压研究的最终目的是对工作面顶板进行矿压显现规律的预测预报,指导工作面现场安全高效生产,而矿压分析是预测预报的基础,要想对工作面顶板矿压显现规律进行精准预测必须要对工作面顶板矿压显现规律进行精准分析[2-4]。传统的矿压规律分析方法是用单架的支架工作阻力数据来代表一整片区域支架的工作阻力数据分析工作面顶板的矿压显现规律,进而总结出整个工作面的矿压规律[5-8],而用单架来代表区域的矿压分析方法是不严谨的,在运算过程中必然存在误差(除此之外当工作面顶板来压不均衡或是液压支架监测分站本身的误差),这就会导致单架分析不准确,单架分析不准确就不能保证对工作面矿压规律进行精确分析。

目前,随着科学技术的发展与先进矿山设备的研发,在矿山开采过程中,综采工作面机械化程度越来越高,通过电液控设备记录支架工作阻力的时间间隔越来越短,与之相对应监测到的矿压显现数据量则越来越庞大[9-12]。面对如此庞大的数据量,传统的人工分析和半人工分析已经不能够解决,必须采用大数据手段对其分析处理,对数据进行区域分析处理,去伪存真,去粕取精,首先从支架工作阻力大数据中提取出对矿压规律分析有用的数据,然后进行工作面区域矿压显现规律分析,实现精准的矿压分析与预测,以满足现场实用要求。为此,区域矿压分析概念应运而生。姜福兴教授[12]在对工作面进行分区时只是大致将工作面顶板划分为“机头区域”、“中间区域”和“机尾区域”,但是对区域的概念以及中间区域的细化分尚未明确定义。本文在对营盘壕矿2101工作面矿压规律进行精确分析时,提出了工作面矿压分析的区域概念,定义了区域的概念,并利用区域矿压分析的方法对2101工作面矿压规律进行精确分析。

1 工作面概况

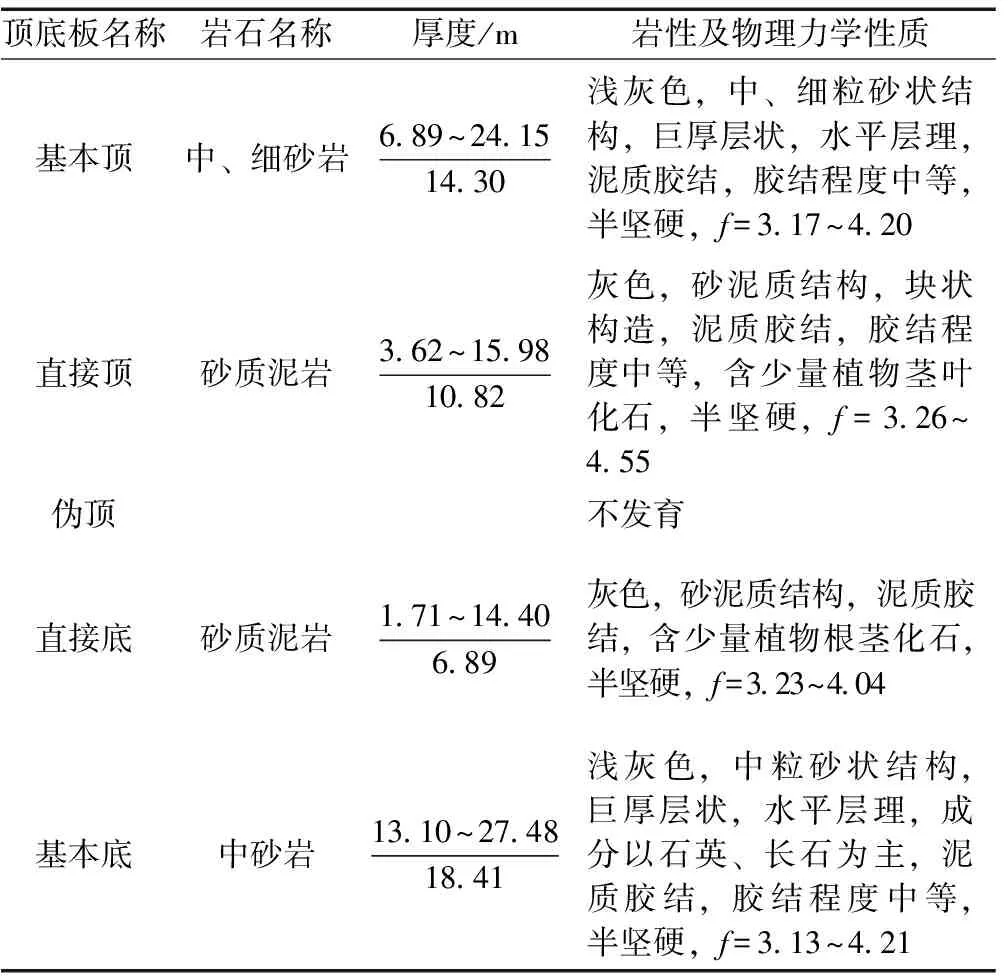

营盘壕矿2101工作面为21采区的首采工作面,位于21采区北部,工作面埋深为712.6~726.9m,平均约721.2m,所采煤层为2-2煤,煤层厚度5.2~7.1m,平均煤厚6.3m,煤层倾角为0°~7°,平均3°,采用一次采全高采煤方法,工作面宽度300m,走向长度2077m。煤层直接顶和直接底均为砂质泥岩,遇水软化变形,岩石的力学强度较低,稳固性较差。工作面顶底板岩层情况见表1。

表1 煤层顶底板情况表

工作面选用ZY20000/33.5/68D型中部支架,支架额定工作阻力为20000kN,支护强度为1.68MPa,支架高度3350~6800mm,工作面共安装149组液压支架。

2 工作面区域划分理论

“上覆岩层运动与矿山压力及其显现的关系”是“反演”和“正演”岩层运动及其运动结果的理论基础。通过支架工作阻力等矿山压力显现参数分析矿压规律已经是运用最为普遍的方法,仅以单架工作阻力分析矿压规律已经不能够满足工作面采场分区分块来压的普遍性规律,因此,进行工作面区域矿压分析成为亟需解决的现实问题。

2.1 区域划分的理论基础

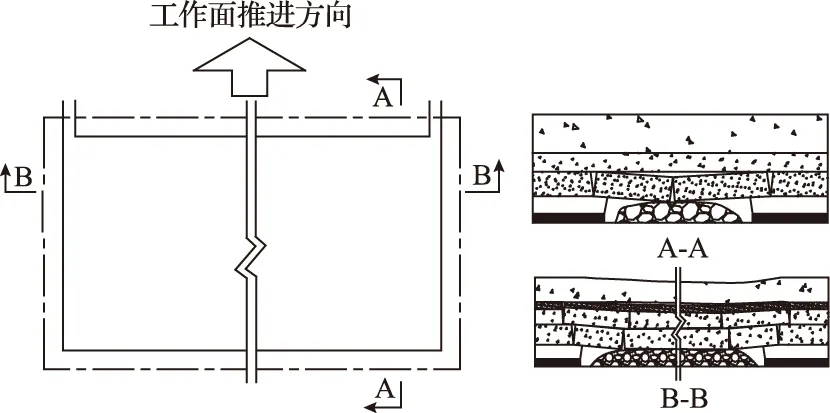

煤层开挖之后,围岩应力重新分布,在单一自重应力场作用下,工作面顶板上覆岩层运动状态如图1所示,随着采煤工作面的推进,沿着推进方向,当老顶达到极限跨距后,即发生初次断裂,断裂后的状态一般可用图1中A-A剖面所示。

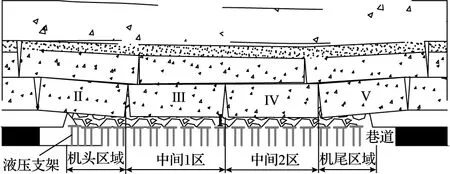

图1 上覆岩层运动状态示意图

老顶初次来压之后,采煤工作面继续推进,上覆岩层顶板断裂所形成的结构将发生变化,如图2所示。M3岩块将从稳定状态进入断裂状态,M2岩块已经完成周期断裂状态,工作面顶板沿着走向是有规律的分区分块断裂的[10-12]。

图2 工作面走向上覆岩层运动状态图

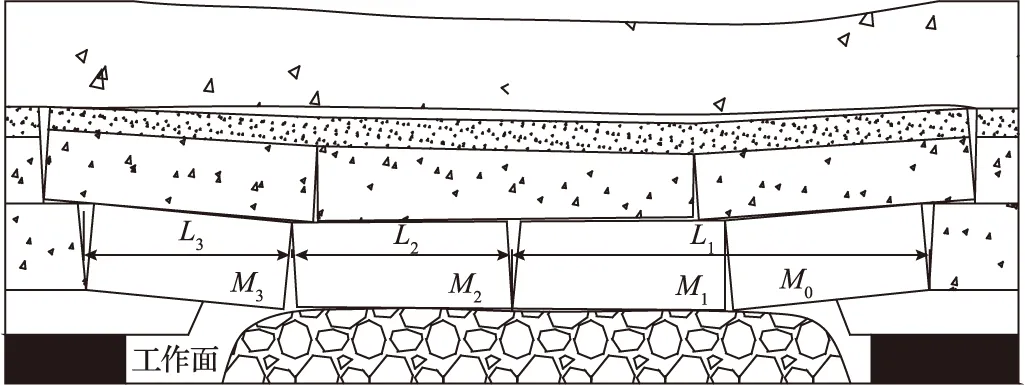

根据工作面采场顶板运动规律,对倾向方向上支架—围岩关系进行分析。采煤工作面沿着倾向方向上覆岩层运动状态如图3所示。根据宋振骐院士的传递岩梁理论和钱鸣高院士的砌体梁理论,工作面上方顶板的断裂呈“O-X”型断裂形式,沿着工作面方向,可以把工作面分为机头区域、中间区域和机尾区域。

图3 工作面倾向上覆岩层运动状态图(一)

工作面现场地质条件复杂,上覆岩层具体岩性无法得知,即使是地质勘查,也是随机抽样,不可能整个工作面都做钻孔看顶底板岩性。现场大量数据显示在工作面面长较大的情况下,由于断层或是发育裂隙的影响,Ⅲ顶板可能不是一个完整的整体,可能在工作面中间某个区域发生断裂,形成Ⅲ和Ⅳ两个顶板,给发生断裂的顶板进行划区,细化为中部1区和中部2区,如图4所示。

图4 工作面倾向上覆岩层运动状态图(二)

2.2 区域的定义

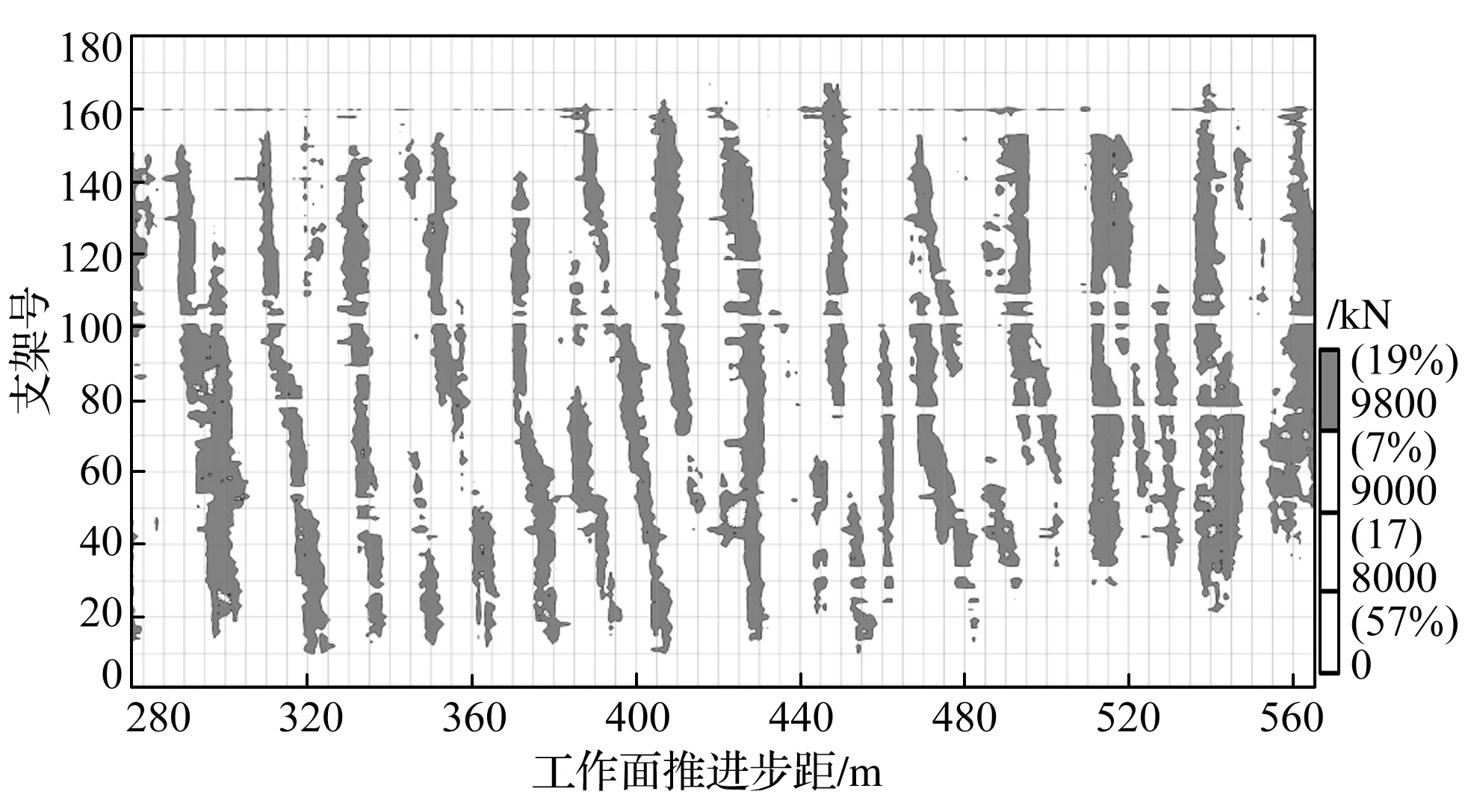

目前的矿压分析方法以分析单架工作阻力数据得出整个工作面矿压显现规律的研究居多,但是,分析单架的工作阻力数据得出的矿压显现规律会由于单架间的数据差异产生误差,当某个支架阻力缺失或是安装监测分站的支架数量较少时,以单个支架的工作阻力分析得到的整个工作面的矿压规律一定不太真实,不一定能完全反应工作面现场来压规律。按照分析单个支架工作阻力的数据分析方法分析得出的工作面来压情况分布如图5所示。图中,灰色区域代表来压,白色区域代表非来压。

图5 工作面顶板来压强度分布云图

从图5中可以看出支架间的来压步距还是有差异的,由图中灰色区域分布规律可以看出工作面来压是分区分段来压的,且单个支架分析的矿压规律的来压时间和来压范围是不一样的,基于这种工作面分区分段来压的普遍性规律,在对工作面矿压规律进行分析与预测之前,首先进行区域划分。

按照工作面布置方向和工作面推进方向把区域分为倾向区域和走向区域,将具有相邻参数特征的支架在工作面方向进行分区,将沿面长方向的区域定义为倾向区域;将顶板来压特征规律在沿工作面推进方向进行分区(只分为来压区和非来压区),沿推进方向的区域定义为走向区域。沿倾向区域布置支架,同一区域内所有支架组成的一个整体称为大支架,此大支架上方支撑的顶板称为大顶板,根据大支架和大顶板,研究工作面区域内顶板运动矿压显现规律。

2.3 区域矿压显现特征参数

划分顶板来压时,区域和单架上方顶板的方法并无差别,均采用“来压判定公式判定值法”和“复合比较”判定方法或判据。

2.3.1 来压判定公式

(1)

2.3.2 复合比较法

在来压判定值判断完来压后,对来压持续期间的压力数据进行二次处理,比如:对于来压期间夹杂着割煤1—3刀顶板压力小应视同为来压。

2.4 矿压分析区域划分流程

按照以下流程对支架工作阻力大数据进行工作面区域矿压分析:

1)区域定义。基于单架工作阻力的矿压规律分析完成之后,首先对区域作定义,确定区域的概念。

2)划分区域。基于单架工作阻力的矿压规律分析,根据矿压显现特征形成顶板管理分区习惯,一般将工作面相邻的10个以上支架人为组合成一个区域。

3)确定区域大支架的有效工作阻力。根据来压机理确定一个来压判定值标准,对区域顶板进行来压划分,确定区域来压开始位置和来压步距以及来压强度和其他矿压参数。

4)区域矿压分析结束之后,对区域的所有单架的矿压显现规律和区域矿压显现规律比较,检验单架和区域来压吻合度。

3 工作面区域矿压分析现场应用

3.1 工作面概况

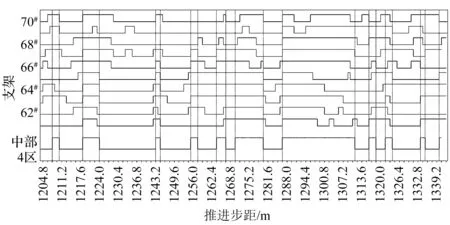

以营盘壕煤矿2101工作面为例,该工作面共有149台支架,将其划分为15个区域,平均区域宽度为10台支架,且在矿压分析过程中各区域位置和宽度不变。选取以“61#—70#”支架为区域的“中部4区”和“81#—90#”支架为区域的“中部6区”进行单架和区域的矿压规律对比分析,这两个区域的支架排布方式如图6所示。

图6 中部4区和中部6区的支架排布方式

3.2 来压划分

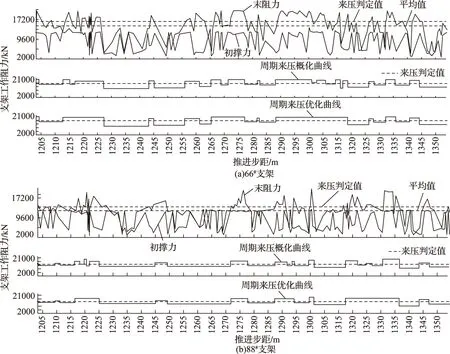

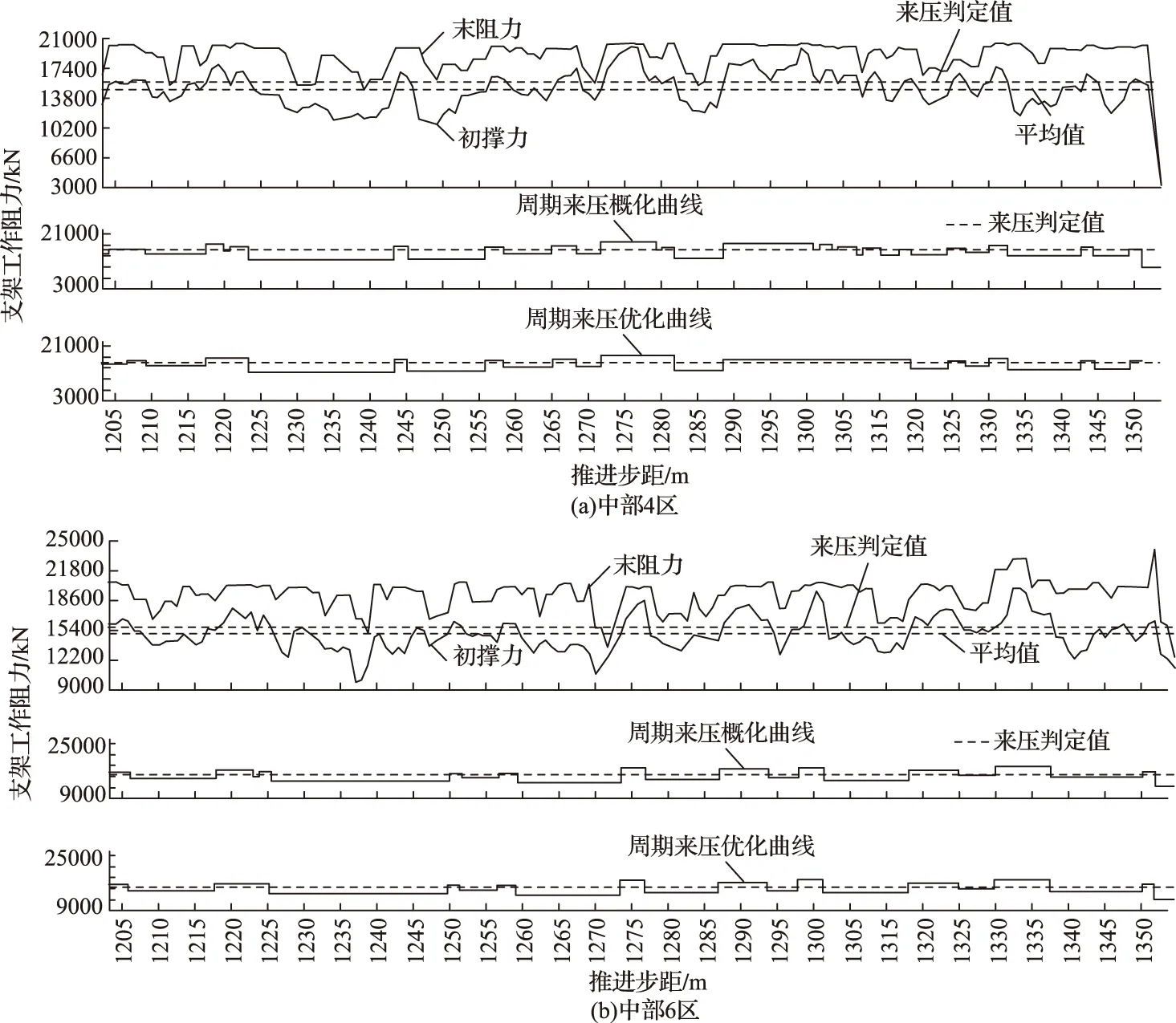

根据区域单支架和大支架工作阻力自动分析并给出来压判定值线,根据来压判定方法和复合比较法生成工作面单架(66#和88#支架)和区域(中部4区和中部6区)顶板周期来压概化曲线和优化曲线,分别如7、图8所示。

图7 工作面单架顶板周期来压划分图

顶板周期来压划分图中的三条曲线:第一条曲线为支架初撑力和末阻力曲线;第二条曲线称之为概化周期来压图,即在来压判据下定义超过来压判定值的为来压,低于来压判定值的为非来压;第三条曲线称之为优化周期来压图,即在复合比较法下对来压数据做的优化处理。

3.3 区域来压和单架来压的吻合度

将上述中工作面顶板的单架来压优化曲线和区域来压优化曲线做比较,以此来判断区域来压是否代表了区域内所有支架的总体来压特征。下面以61#—70#支架划分为中部4区,把支架优化曲线单独挑出,绘制成支架和区域的来压对比曲线,如图9所示。图中横向上,上方10条曲线代表着61#—70#支架的来压优化曲线,最下面一条曲线代表着中部4区(61#—70#支架)的来压优化曲线。由图9可以看出,以10台支架为一区域的支架区域来压基本吻合,可以说把支架划分为区域是可行而且有效的,即区域来压能反映区域内大部分单架的来压特征。

图8 工作面区域顶板周期来压划分图

图9 工作面中部4区(61#—70#支架)单架和区域范围来压优化周期对比图

4 结 论

1)基于支架工作阻力大数据的工作面区域矿压分析的研究,反映了现场和理论研究中对于顶板整体运动规律和显现的认知,提升了对工作面矿压规律认识精准度。

2)确定了区域的概念,把具有相同来压规律的支架划分到同一个区域内,求出区域内来压开始位置、来压强度和来压步距等来压特征参数,并和区域内来压特征参数做出比较,得出区域分析效果比单架分析效果好。

3)工作面区域矿压分析的研究,是矿压大数据区域预测技术的基石,为后期新的工作面矿压研究领域做铺垫。