被动式超低能耗建筑工程设计应用

田琪 丁沫 蒋航军

中国建筑标准设计研究院有限公司

被动式超低能耗建筑是以更少的能源消耗提供舒适的室内环境并满足绿色建筑基本要求的建筑。本项目位于北京市通州区,用地面积71 341m2,地上建筑面积163 790m2,控制高度45m,建筑密度30%,绿地率35%(图1)。项目1#、2#、3#、4#楼采用被动式超低能耗技术建设(图2),建筑面积共31 203m2。该组团位于地块东北侧,含两种户型单元,设计满足《北京市超低能耗建筑示范项目技术要点》(以下简称《技术要点》)的要求。

1 超低能耗设计目标

项目按照《技术要点》中商品住房相关技术要求及关键部品性能参数进行超低能耗技术设计,主要包括室内环境参数和建筑性能参数。

1.1 室内环境参数

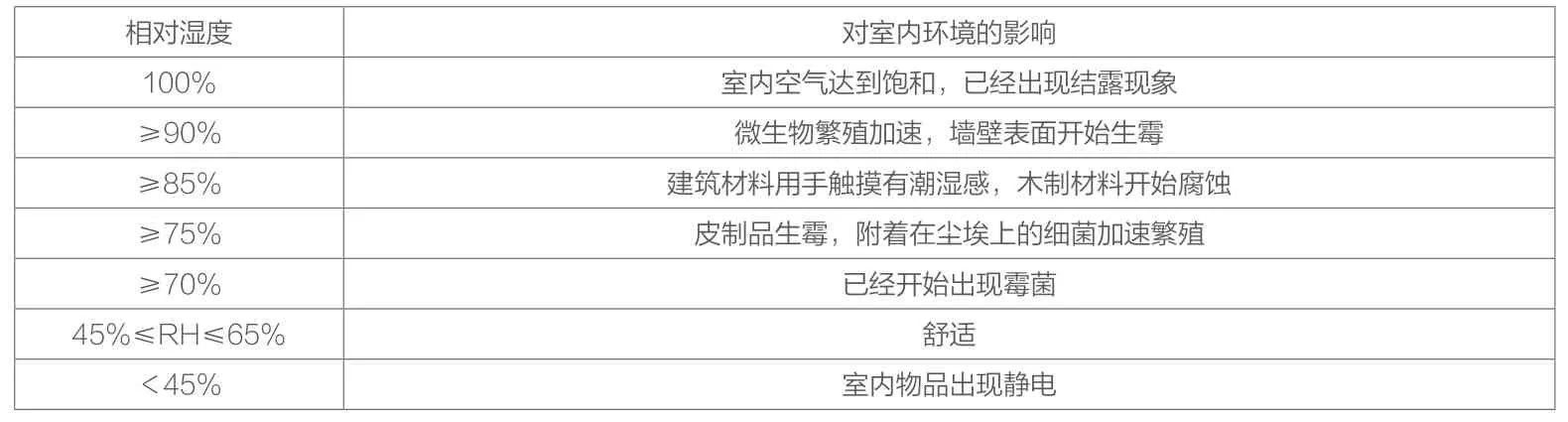

健康、舒适的室内环境是超低能耗建筑的基本前提。为满足较高的热舒适水平,项目室内环境参数按表1执行。

1.1.1 空气温度

空气温度是影响热舒适的主要因素。ASHRAE 55标准标定的舒适区为至少满足80%人群的热感觉,其冬季舒适温度区为19.5~23.0℃,夏季为22.6~26.0℃;ISO 7730通过预测人体热感觉指标PMV(Predicted Mean Vote)给出的冬季舒适温度区为20.0~24.0℃,夏季为23.0~26.0℃;我国《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019)也提出了舒适性设计参数选用范围(表2)。

表1 超低能耗建筑室内环境参数

北京地处N39°54’,1月平均气温-4.5℃,7月平均气温26.4℃,极端最低温度-27.4℃,极端最高温度40.6℃。通过气候适应模型得出,北京地区人群舒适温度范围为15.8~29.1℃。本项目温度参数设置综合考虑节能和舒适原则,将冬季供暖温度设定为20℃(在北方集中供暖温度18℃基础上调高2℃),将夏季室内制冷温度设定为26℃,符合北京地区人群舒适温度范围。

1.1.2 相对湿度

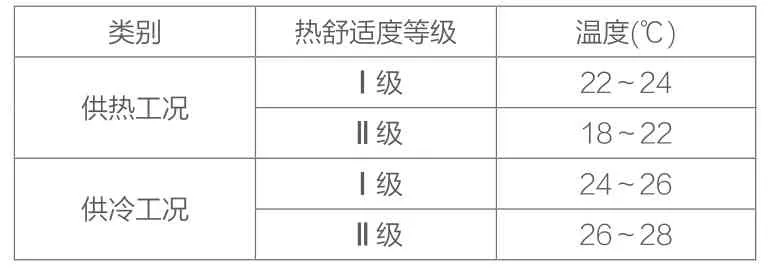

相对湿度对建筑室内环境的影响也十分明显(表3)。ASHRAE标准建议室内相对湿度为30%~60%,高于70%为高度潮湿状态;世界卫生组织(WHO)认为室内适宜相对湿度在40%~70%之间,45%~65%的环境最为舒适。本项目设定相对湿度限值区间为30%~60%。

表2 人员长期逗留区域空调室内设计参数

1 鸟瞰效果图

2 超低能耗技术示范范围

1.1.3 室内新风量

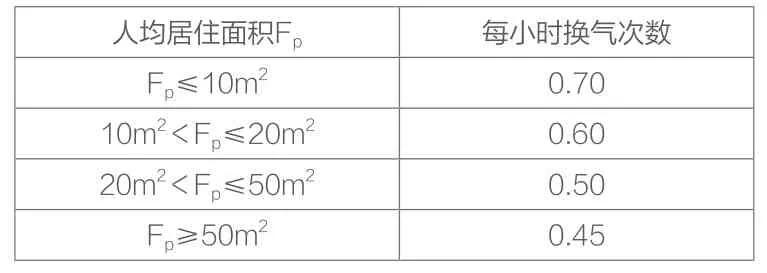

ASHRAE 62标准给出的规定设计法是分别计算人员污染和建筑污染所需的最小新风量,建筑室内所需最小新风量即为两者之和;《日本空调设计手册》对每人所需新风量的推荐值和最小值都有规定,新风量按每平方米地板面积的新风量指标进行计算;英国建筑规范通风设计对住宅新风量和排风量都有要求,最小新风量根据人员密度来决定,不同功能房间的排风主要是为了消除室内气味;我国《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736)参照AHSRAE 62标准,综合考虑人员及建筑污染,根据换气次数给出了所需最小新风量,居住建筑设计最小换气次数见表4。

本项目通过自然通风和机械通风结合向室内提供新风。当室外空气质量适宜时(如过渡季),可进行自然通风;当室外空气不适宜时(如温度过高或过低、雾霾严重等),机械通风系统可向室内提供充足健康的新鲜空气,保证室内空气品质。

1.1.4 室内噪音量

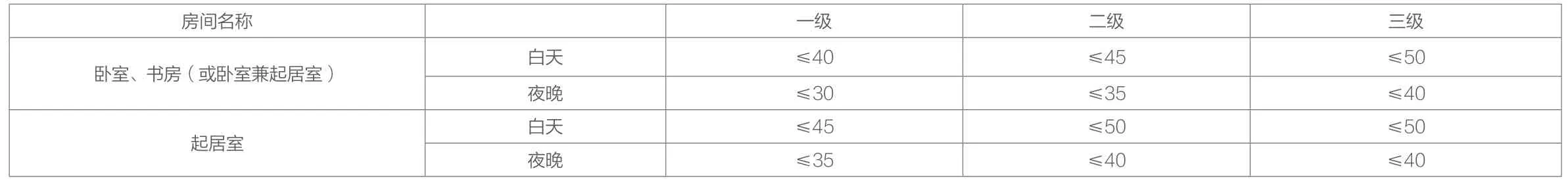

WHO对室内噪声限值规定为卧室等效声级夜间≤30dB(A),昼间≤35dB(A);美国环保署(EPA)规定住宅室内昼、夜等效声级≤45dB(A);我国《声环境质量标准》(GB 3096)规定的声环境要求最高的区域,等效声级昼间≤50dB(A),夜间≤40dB(A);《民用建筑隔声设计规范》(GB 50118)中对高要求住宅的卧室、起居室(厅)允许噪声级为昼间≤40dB(A),夜间≤30dB(A),详见表5。本项目根据高标准确定室内允许噪声级:昼间≤40dB(A),夜间≤30dB(A)。

表3 相对湿度对室内环境的影响

表4 居住建筑设计最小换气次数

1.2 建筑性能参数

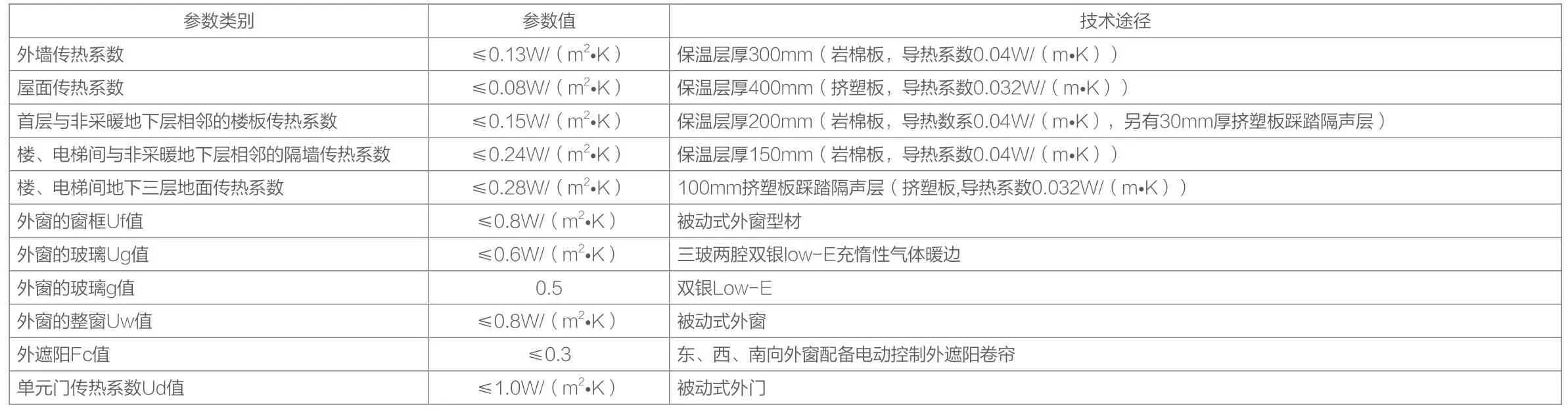

本项目超低能耗性能参数的确定主要考虑在现有节能建筑基础上,节能水平大幅提高,实际能耗大幅降低,所以不采用传统供暖系统。建筑围护结构和设备的性能参数满足《技术要点》的要求(表6,7),并用于节能设计计算和建材设备选型。

2 建筑节能规划设计

2.1 总平面设计

总平面设计充分保证室内外的日照环境、采光、通风和绿地率等技术要求。户外活动场地采用乔木、构筑物遮荫,道路路面、屋面的太阳辐射反射系数均≥0.4,有效降低了热岛效应。利用CFD对室外风场进行模拟,场地内无涡流及滞风区域。夏季、过渡季建筑前后压差≥1.5Pa,冬季除迎风面外建筑物前后压差≤5Pa,人行区域风速<5m/s,50%以上的可开启外窗室内外表面风压差>0.5Pa。

2.2 建筑形体

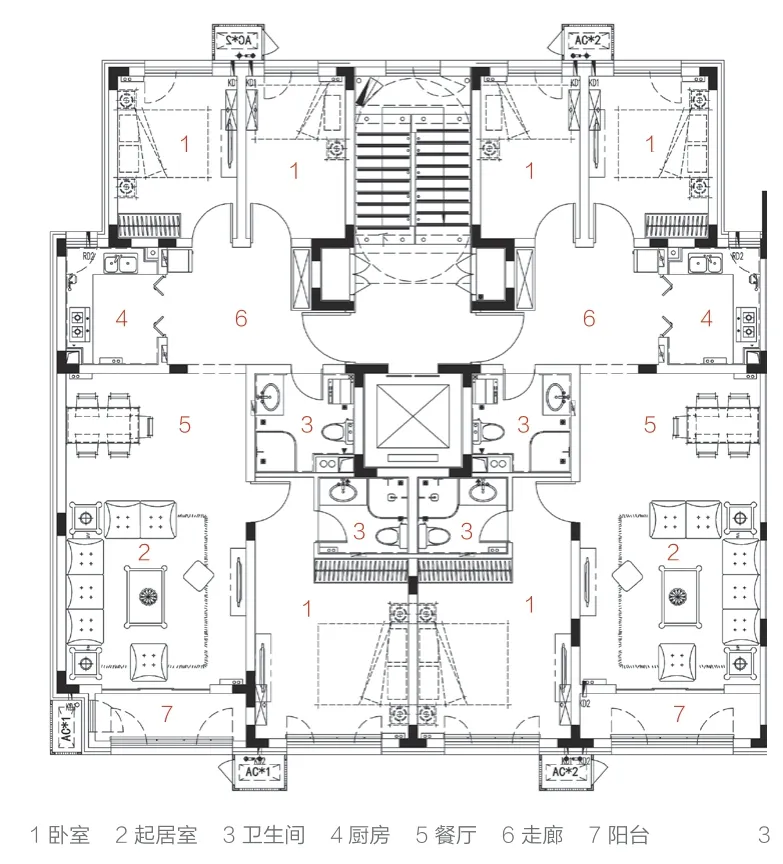

本项目建筑形体设计简洁,有利于减小体形系数以降低能耗,便于节点设计。各楼层高均为2.9m,建筑体形系数分别为0.26、0.26、0.27、0.28。户型设计(图3)考虑形成室内风对流通道,利用自然通风降低夏季及过渡季能耗。建筑北向主入口设置门斗,降低冬季冷风渗入,提高舒适度。

3 户型平面图

表5 室内噪声允许值标准dB(A)

表6 性能参数表(围护结构)

表7 性能参数表(设备)

4 建筑北立面效果图

5 建筑南立面效果图

2.3 自然采光

通过户型优化,减少建筑进深,增加开敞空间,提高室内采光系数。东、西、南向外窗全部设置活动遮阳,在降低夏季制冷负荷的前提下,冬季尽量引入太阳辐射得热(图4,5)。

2.4 窗墙比控制

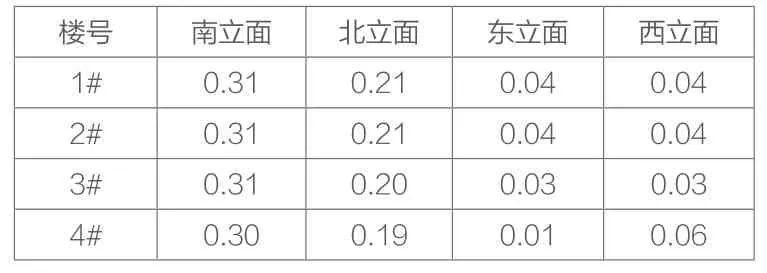

严格控制窗墙比,东、南、西、北向窗墙比均满足现行居住建筑节能设计标准的要求(表8)。

3 围护结构节能技术

3.1 非透明围护结构

3.1.1 系统性能参数及材料选择

系统性能参数及材料选择见表6。由于各楼栋建筑高度>27m,外保温采用燃烧性能A级的材料,无需采用耐火窗。塑钢型材被动窗的耐火完整性<0.5h,因此保温统一采用岩棉板。

表8 各立面窗墙面积比

3.1.2 外墙、屋面及地面构造

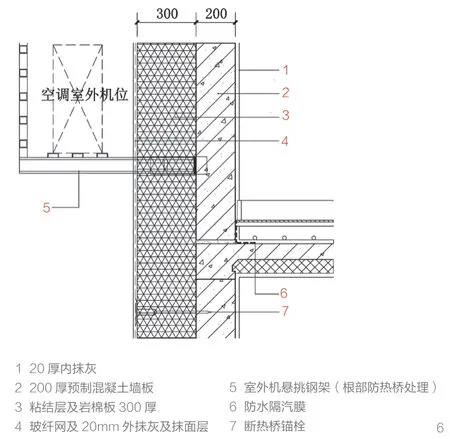

(1)外墙(图6)

外墙气密性处理措施:气密性由20mm厚内抹灰保障;预制混凝土墙板和楼板之间的缝隙、设备管道穿外墙处预留套管、外遮阳穿外墙线管内部均用气密胶带封堵。

断热桥措施:保温固定采用断热桥锚栓;托架采用不锈钢材质;空调板采用挑梁式构造以降低线性热桥,且上下及两侧都包有100mm厚保温;立面线脚使用燃烧性能为A2级的保温板制作。

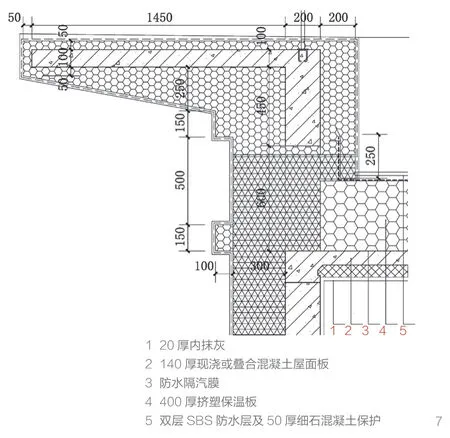

(2)屋面(图7)

断热桥措施:女儿墙底部挖空以降低线性热桥,内侧和顶部分别包裹200mm厚和100mm厚保温板;出屋面排气管包200mm厚挤塑板;太阳能集热器基础不破坏保温层;檐口造型由保温材料制作。

(3)首层楼板(图8)

断热桥措施:保温锚栓采用断热桥锚栓,保温与内、外墙相交处以100mm厚岩棉板沿墙两侧向下延伸1m。

3.2 外窗及外门

3.2.1 外窗

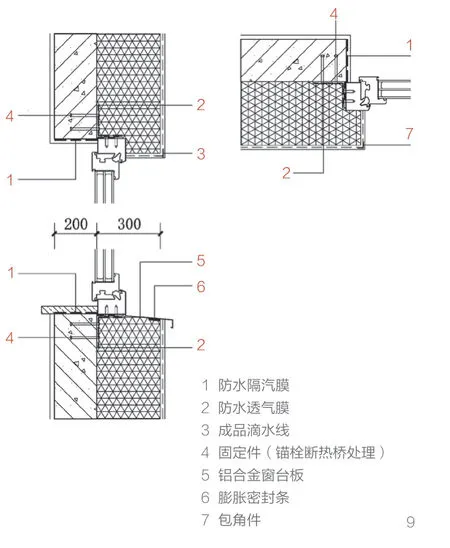

外窗采用塑钢型材,整窗传热系数Uw≤0.8W/(m2·K)。采用三玻两腔Low-E充惰性气体暖边玻璃,具体参数要求见表6。外窗采用内平开内倒开启,窗框与窗扇间采用3道耐久性良好的密封材料密封,每个开启扇设2个锁点。同时采用窗框内表面与结构外表面齐平的外挂安装,以减小安装热桥。窗框内侧使用防水隔汽膜,外侧使用防水透气膜进行密封处理,安装角钢和木垫块在外侧使用防水透气膜进行密封处理(图9)。

3.2.2 单元门

6 墙体构造图

采用低槛门,传热系数Ud值≤1.0W/(m2·K)。门上玻璃采用三玻两腔Low-E充惰性气体暖边玻璃,传热系数Ug值≤0.7W/(m2·K)。外门气密性等级≥8级、水密性等级≥6级、抗风压性能等级≥9级。外门采用门框内表面与结构外表面齐平的外挂安装,以减小安装热桥。外门内侧使用防水隔汽膜,外侧使用防水透气膜进行密封处理。安装角钢和木垫块在外侧使用防水透气膜进行密封处理。

3.2.3 地下层楼梯间、电梯间与相邻房间之间的门

由于与上层超低能耗区域直接相连,楼梯间、电梯间和周边房间之间的门有以下设计要求:传热系数Ud≤1.5W/(m2·K),气密性等级≥8级;安装时必须进行气密性处理,内侧使用防水隔汽膜,外侧使用防水透气膜进行密封处理;安装角钢和木垫块在外侧使用防水透气膜进行密封处理。

3.2.4 遮阳措施

东、西、南向外窗配备电动外遮阳设备,为金属卷帘形式,以角钢固定于基墙上。由于建筑朝向接近正南北向(南偏东约4°),北向外窗受到的阳光辐射小,无需配备遮阳设施。

4 关键部位热桥处理

4.1 外窗

为削弱窗框与外墙间热桥而采用外挂式安装,与墙体的连接由防水透气膜、防水隔汽膜和密封胶完整密封连接(图9)。

4.2 空调板

采用挑梁式构造,以两根钢梁挑出,上方搭板,板与外墙完全断开,以降低线性热桥。在钢梁四周进行保温喷涂,以削弱点热桥影响。

4.3 女儿墙

屋面每隔2.5m设250mm×250mm方柱支撑女儿墙,方柱间女儿墙底部挖空,与屋面板完全断开,以便屋面保温和外墙保温连续,变线热桥为少量的点热桥。内侧和顶部分别包裹200、100mm保温层,檐口造型主要由保温材料制作。

7 屋面构造图

4.4 出屋面管井

出屋面管井在室外包裹200mm厚挤塑板,在顶层和次顶层室内包裹50mm厚保温层,以削弱冬季冷风渗入。管井在屋面顶板内侧,粘贴50mm膨胀珍珠岩保温板。

4.5 首层与非采暖地下层相邻的楼板

楼板下侧设置200mm厚岩棉板,与内外墙交接处以100mm厚岩棉板沿墙两侧向下延伸1m。首层外墙墙基外侧粘贴200mm厚挤塑板,并深入地下至少1m。

4.6 进风管和排风管

新风系统的进风管和排风管包裹100mm厚橡塑保温材料。风管穿外墙空隙处填充不小于50mm厚发泡聚氨酯。

5 气密性措施

本项目外墙为重质结构,内侧有20mm厚抹灰,具有较好的气密性。但预制外墙板与现浇楼板之间可能由于灌浆不实而产生缝隙,影响外墙气密性能。此处采用气密胶带进行封堵,内侧粘贴防水隔汽膜。外窗采用两层气密膜密封,在窗框与洞口之间使用防水隔汽膜,保证气密层连续(从抹灰到防水隔汽膜再到外窗),防止室内水蒸汽从安装缝隙进入保温层形成凝露;在窗框与基墙外侧使用防水透气膜,主要防止外界冷风渗入,同时在室内水蒸汽进入窗框与外墙缝隙时能较快蒸发排出。防水透气膜完全覆盖角钢等窗框安装件。电气接线盒尽量安装在内墙上,避免对围护结构气密性的破坏。穿过围护结构的设备管道、热水器排烟管、空调冷媒管及外遮阳电控线管进行气密性处理,在室内侧使用气密套管,外侧用防水透气膜粘贴。

8 首层楼板构造图

9 外窗构造图

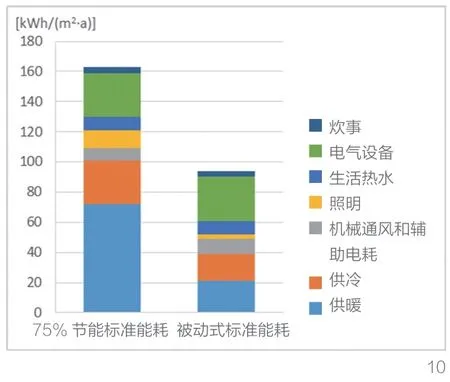

10 单位套内使用面积一次能源消耗量对比

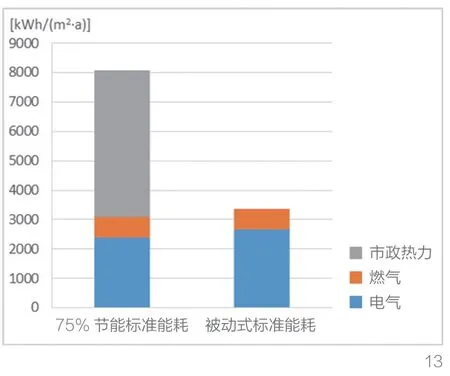

11 平均每户一次能源消耗量对比

12 单位套内使用面积终端能源消耗量对比

13 平均每户终端能源消耗量对比

6 高效热回收新风系统

本项目新风量按照30m3/(h·人)设计,新风机组分55%、80%、100%三挡运行。采用全热回收装置,设备焓回收效率≥70%,系统单位风量耗功率≤0.45W/(m3/h)。全热回收芯为高分子聚合物半透膜热湿回收芯,防霜冻极限低温为-15℃。

设置高效率空气净化装置,送风设置过滤等级为F7的过滤装置,排风设置过滤等级为G4的过滤装置。新风主机噪声等级为43dB(A),置于吊顶中。进排风均设置消声装置,使起居室、卧室噪声小于25dB(A),厨卫噪声小于30dB(A)。

新风和空调系统采用分户式新风空调一体机,每户一个空调板,主机置于厨房吊顶中。冷暖和新风由用户自行控制。新风系统送回风组织方式为卧室、起居室、餐厅等功能房间只送不回,卫生间只回不送,厨房既不送也不回。新风送入功能房间,通过门缝进入过渡区,最后从卫生间统一排走。新风设备选用带有旁通功能的全热交换机,以降低过渡季机械通风电耗,送、回风干管设置消音器,位于室内的新风取风管和排风管使用100mm厚橡塑材料包裹。

7 照明及其他节能技术

本工程照明设计满足《建筑照明设备标准》(GB 50034)关于照明功率密度和照度的要求,室内使用LED灯,发光效率≥100lm/W,公共区域采用触摸延时开关,双灯头高效节能灯具。

电梯采用具有节能拖动及节能控制方式的产品,且具有休眠功能。水泵、风机等采用高效节能产品,并采用变频控制等节电措施。

8 可再生能源利用技术

本项目由太阳能热水器提供生活热水,供给量占生活热水年需求量的60%以上。太阳能集热器总面积平均每户大于2m2,全部采用板式集热器,统一设置在楼顶。生活热水采用集中集热—分户储热系统供给,当太阳能不足时,辅助燃气热水器加热。本项目的供暖供冷主要依靠由电力驱动的环境热能提供,空调能效等级达到“中国能效标识”1级。

9 能耗计算结果

本项目通过提高建筑围护结构的热工性能、关键用能设备的能源效率等提升能效,并最终体现在建筑物的负荷及能源消耗强度上。项目75%节能标准和超低能耗标准的计算能耗对比如图10~13所示。

10 结语

示范项目通过优化平衡设计指标和参数,采用高效围护结构节能技术、高效新风热回收系统及可再生能源,对关键部位的热桥进行处理,强化气密性措施等综合手段,达到低能耗、高舒适度要求。项目计算能源消耗量值相比现行北京市75%节能标准,在运行期间平均每户每年节约一次能源5 421kW·h,相当于减少碳排放2.3t,平均每户每年节约终端能源4 697kW·h,其中电力消耗增加220kW·h,但也彻底避免了市政热力的使用。