镇江鼓乐源流考

⊙顾君嘉[宁波大学音乐学院,浙江 宁波 315000]

一、“镇江鼓乐”释义

镇江,地处江苏南部,长江下游南岸,位于北纬31°37′—32°19′,东经118°58′—119°58′之间,东南接常州市,西邻南京市,北与扬州市、泰州市隔江相望,古称“润州”,曾为江苏省省会。镇江市历史悠久,遗迹较多,以建寺一千五百多年的金山寺为代表的佛教、道教寺院多处,现焦山碑林博物馆存有晋、隋、唐、宋、元、明、清历代书法名家和文化名人的书法精品。悠久的历史与特定的人文地理环境孕育了形式多样的民间艺术,镇江鼓乐就是其中一种具有浓郁的地方特色的艺术形式。

关于鼓乐,历史上有许多相似的名词,这些名词在表演形式上都很接近,但是由于流传的地域不同、演奏乐器的不同,因此也有不同的名称,如鼓吹乐、吹打乐、锣鼓乐等。鼓乐在《中国音乐词典》中的表述为:“以吹、打乐器为主的,民间器乐合奏的一种概称。”这种器乐形式散见于全国各地,多数是清代中叶以前从南、北十番乐基础上发展起来的。与之非常接近的一种艺术形式是“鼓吹乐”。《音乐百科词典》对鼓吹乐的定义是:“中国传统音乐中以吹奏乐器与打击乐器组成的演奏形式。”它起源于西北民族的“马上之乐”。历史上鼓吹乐一般用于显示朝廷威严,此外还用于宫廷的宴饮和游乐活动,乐器以鼓为主;吹奏乐器中有排箫、笛、笳、角等。由此可见,鼓乐和鼓吹乐都是以吹奏乐器和打击乐器为主的演奏形式。除了鼓乐和鼓吹乐这两个概念之外,吹打乐作为一种合奏形式也是一直被关注的,《音乐百科词典》中把吹打乐又称为“锣鼓乐”,是中国民族管乐器(或加弦乐器)与打击乐器合奏及其乐曲的总称。常见的有苏南吹打、河北吹歌、浙东锣鼓、笼吹等。

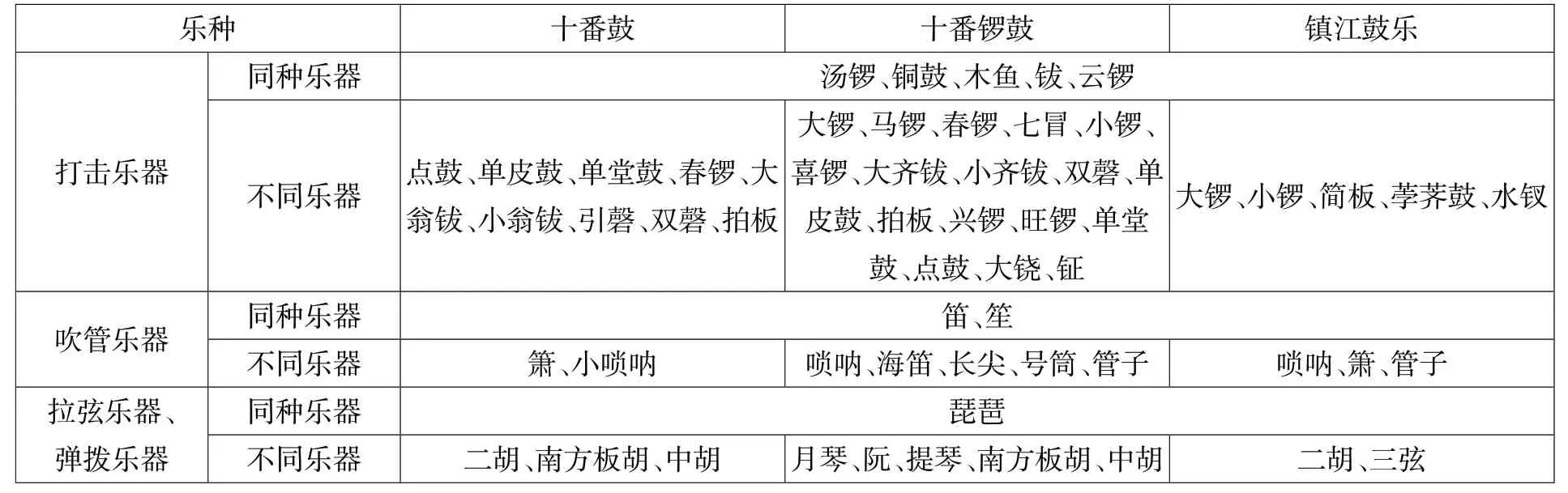

在介绍了鼓乐的名词释义和发展形式后,我们有必要了解流行于苏南民间的一种器乐合奏形式——苏南吹打。《音乐百科词典》对其定义是:“中国民族器乐的一种合奏形式及其乐曲。流行于江苏南部的村镇,尤其是以无锡、苏州等地最为著名,所以称之为‘苏南吹打’或‘苏南十番鼓’。”那么作为苏南地区另一种器乐合奏形式的镇江鼓乐,与之有何不同?本文将从演奏乐器、演奏形式以及演奏曲牌等方面阐述镇江鼓乐的独特性。首先,笔者将苏南吹打与镇江鼓乐所用的乐器一同整理成表格,进行一个类比:

通过以上表格的整理,可以看出苏南吹打中“十番鼓”和“十番锣鼓”的所用乐器与“镇江鼓乐”所用乐器的异同。十番鼓的乐队组合与戏曲中昆曲的乐队伴奏接近,十番锣鼓乐队更接近清之后直至当今的乐队组合,而将镇江鼓乐的乐器组合和苏南吹打所用乐器细部对比之后会发现,有一些乐器会引起比较明显的风格差异。

在吹管乐器上,镇江鼓乐并没有运用十番锣鼓中的“长尖”这个乐器。根据笔者的调查,长尖又称“喇叭”“尖子号”“招军”,是一种民间的吹奏乐器,一开始是作为军乐的乐器被使用,后来随着戏曲伴奏的丰富,在一些戏曲的伴奏里,长尖作为一种色彩性乐器,专门表现战争,如忠奸斗争的场景。由此可以确定的是长尖在苏南吹打的十番鼓和十番锣鼓中起初是被作为军乐乐器使用的,因此吹管乐器的不同会造成镇江鼓乐和苏南吹打音响风格上的不同。其次,在弹弦乐器的运用上也有细微的差别,镇江鼓乐没有用到苏南吹打中的阮类乐器,而是用了三弦、琵琶等。经过笔者的调查,镇江鼓乐的众多演奏形式里也只有“清音”这一形式会用到弹拨乐器,其他的类似“大吹”“细吹”“吹打锣鼓”等形式只用到打击乐器和吹管乐器。这里笔者对镇江鼓乐中的“唢呐”做一个介绍:镇江鼓乐所使用的唢呐,型号分为大号、二号、三号和小唢呐四种。大号唢呐,筒音为“E”;二号唢呐,筒音为“F”;三号唢呐,筒音为“G”;小唢呐,筒音为“A”。和北方的唢呐相比,其上部插蕊管比较长,木管的内径较大、较薄,音色清脆柔和,演奏上别有一番韵味。除此之外,在打击乐器中,镇江鼓乐的打击乐器种类并没有苏南吹打的多,但是“荸荠鼓”是镇江鼓乐特有的一种乐器,清代开始流传,因为形状类似“荸荠”而得名,上下两面蒙皮,两面都能敲击,发声清脆。

除了演奏乐器的不同,镇江鼓乐与苏南吹打在演奏形式上也存在差异。苏南吹打与昆曲是分不开的,昆曲分为开场锣鼓和收场锣鼓,每场戏之间也要吹奏打曲,人物的出场、情节的转换都需要乐器演奏作为铺垫,因此苏南吹打的演奏形式大多是为戏曲服务的,几乎每种都是以锣鼓为代表的乐器为中心,如清锣鼓、笛吹粗锣鼓、丝奏细锣鼓、花锣鼓这四种,所使用的乐器都是笔者在上表中所提到的。镇江鼓乐的演奏形式并不单单以锣鼓为中心,而是加上唢呐、曲笛等乐器共同组成的乐队,六种演奏形式分别是大吹(也称粗吹)、细吹、奏乐、吹打锣鼓、瓜州打锣鼓、清音。与苏南吹打相比,镇江鼓乐的演奏形式比苏南吹打更为丰富,旋律乐器的使用也更多。

《杨荫浏全集》第八卷中详细介绍了十番鼓的历史,从十番鼓中所用的乐曲曲牌名称来看,【浣溪沙】【浪淘沙】【万年欢】【水仙子】等见于唐代崔令钦所写的《教坊记》;【满芳庭】【剔银灯】【雨中花】等,见于宋代词调的牌子;【一枝花】【喜秋风】【石榴花】【收江南】【滚绣球】【沽美酒】【对玉环】以及很多其他曲名,都见于元代以来南北曲的牌子。还有一些曲牌在前后加上了大、中、小、前、后等形容词,例如【大步步高】【中走马】【小十八拍】【前桂枝香】【后满庭芳】等。从上述列举的曲牌中,可见构成十番鼓的一部分音乐素材包含着自唐代到清朝不同时期的同名曲牌,是长期积累创作而成的。十番锣鼓和十番鼓虽都属于苏南吹打,但他们的曲牌大不相同,据《中国民族民间器乐曲集成·江苏卷》记载,20世纪20年代以来,有“锣鼓十二、吹打十四”之说,常常上演的曲目有:【下西风】【大红袍】【翠凤毛】【十八六四二】【花信风】【小桃红】【铺地锦】等,另外还有【将军令】【欢乐歌】【三六】【行街】【汉东山】【傍妆台】【朝天子】【柳亲娘】【小花六】等专用于嫁娶场合的曲牌。镇江鼓乐作为苏南地区另一种吹打乐合奏形式,也用曲牌命名自己的演奏曲目,最具代表性的是《十八套》,由十八首大型套曲组成,包括【尾犯序】【新水令】【一江风】【苦竹马】【朝元歌】【锦缠道】等,这些都是用于较大的红、白、会事。除此以外还有二十四首小牌子,是由二十四首江南民歌、曲牌,经过加工、串联,用大小唢呐交替联奏的套曲,常用于丧事。在比较这三个乐种的曲牌过程中,笔者发现其彼此之间也有共同的曲牌,十番鼓所用的曲牌【桂枝香】【浪淘沙】【柳摇金】【朝天子】均和镇江鼓乐所使用的曲牌相同,这些曲牌大多是昆剧曲牌,后来又被梆子、京剧等其他的剧种继续沿用至今,是不可缺少的器乐过场牌子。从对镇江鼓乐演奏乐器、演奏形式以及演奏曲牌的综合比较来看,镇江鼓乐不仅在演奏乐器上与环太湖地域流行最广的苏南吹打大不相同,演奏形式也更为丰富,并且大部分的曲牌是不相同的。由此可见,镇江鼓乐是江南地区一种独立发展的艺术形式,有其自身的特色,并长久地发展着。

二、“镇江鼓乐”起源

镇江鼓乐形式丰富且贴近生活,受到民众的喜爱和称赞。关于镇江鼓乐源于何时,难于稽考,因为没有过多的文字记载。笔者仅根据一些史料和艺人传承进行研究,以笔者自身对镇江进行实地考察时搜集的第一手资料为基础,包括对当地鼓吹乐艺人、私家音乐班的访谈,结合当地的社会背景文化,对镇江鼓乐的形成及变迁进行详细的记载。

关于镇江鼓乐的起源,王伟在《鼓吹乐小史》一文中说道:“秦末汉初之际,鼓吹这种演奏形式已在北方汉族和少数民族居住区流行。”最初在民间游牧队伍中应用,传入中原地区后,为汉代宫廷所采用,以后为历代统治阶级所利用。

据《江苏省志》第83辑文化艺术志记载,江苏器乐发展的历史可随乐器的历史追溯到新石器时代。根据吴江梅堰遗址出土的骨哨和宁镇山脉湖文化层中发掘出的铜铃,就可以知道当时已经有了比较简单的吹奏乐器和打击乐器。

在江苏境内出土的商周时期的乐器较多,比如有陶埙(南京安怀村)、铜制打击乐器句鑃(清乾隆年间常熟出土)、编钟(数量最多的为六合程桥东周墓1965年出土的九件一套)以及编磬(丹徒大港北山顶墓出土一套)等多组乐器。从乐器数量的增多,特别是那些组成定音的乐器可以了解,当时的江苏先民已经有了固定音高的概念,器乐的表现力有了明显的提高。

到了魏晋南北朝时期,江苏已经有了较为成熟的吹奏(洞箫、排箫、笙)、弹拨(筝、琴、箜篌)、打击(铜鼓、钟、磬)等多类乐器。另外,从1968年出土的丹阳胡桥南齐大墓中“骑马乐队”仪仗出行的壁画图像,亦可知北方的鼓吹乐已经流传到了江苏。此时,吴地也出现了许多古琴家、乐律学家。如西汉古琴家师著有中国最早见诸著录的琴谱专集《雅琴师氏七篇》;又如蔡邕,创作了著名的“蔡氏五弄”(《游春》《渌水》《幽思》《坐愁》《秋思》)。

隋唐以来,由于政权统一和各族关系的加强,各民族的音乐文化也得到了进一步的融合。在隋、唐《燕乐》中,歌舞音乐是最重要的,其中的多段大型歌舞曲,叫作“大曲”,是合乐器、声乐、舞蹈为一体的综合艺术。

宋代,中国音乐的发展进入了以戏曲音乐为中心的时代。宋元时期,歌舞音乐的地位逐渐衰落,宫廷音乐也是如此,而戏曲则有了重要的发展并且日趋成熟。北方有杂剧,其音乐统称北曲;南方有南戏,音乐统称南曲。此后南北曲便逐渐取代了以往的歌舞音乐而成为器乐曲调的重要来源之一。起源于江苏昆山的昆曲,则成了明、清期间戏曲的艺术高峰。昆曲的器乐伴奏,当时已达十七种,吹拉弹打样样具备。除了伴奏唱腔外,独立演奏的器乐曲牌也已出现,根据其内容、功能而划分为神乐、宴乐、舞乐、军乐、喜乐、哀乐六种类型,这样的规模已经相当完备了。

到了明清时期,民歌、小曲盛行,并渗透到戏曲、器乐之中。镇江鼓乐作为地方器乐形式之一,当然也受到民歌、小曲的影响。

随着时代的发展,江苏地区孕育了多种器乐形式,到清乾隆年间,江南丝竹、苏南十番锣鼓、苏南吹打、淮安十番、徐海鼓吹乐、徐海锣鼓乐等已发展成型。几乎与此同时,镇江鼓乐也发展成为一种独立的艺术形式,《十八套》正是其成为独立艺术形式的标志。

三、镇江鼓乐流变

《十八套》是由《浪淘沙》等十八首大型的乐曲所组成的,是“镇江鼓乐”的代表性曲目,最早的《十八套》都是有词的,但是《十八套》的作者及故乡,镇江的鼓乐艺人们也不清楚。《十八套》在镇江的流传,根据现有的材料,笔者认为可以追溯到两百多年前,主要有以下三方面的根据。

第一,根据《镇江文史资料》的记载,曾经的杨家音乐班传人杨善禄先生生前所收藏的一本工尺谱是保存下来最古老的一本,上面记录了《十八套》中七首套曲的乐谱。由于年深日久,保存不善,这本书的上下封面已经荡然无存,首页目录也破旧不堪,因此抄写的确切年份已经难以确定。但根据史籍记载,这本鼓乐谱原本是镇江鼓乐艺人许永泉的,此人原也是祖辈传统的鼓乐世家,可是后来家道中落,把自己的鼓乐业务和这本鼓乐谱一起卖给了镇江鼓乐艺人杨万章。许永泉和杨万章的父亲杨光朗是同时代的人,大约是咸丰皇帝在位时,1850年左右,距今已有一百六十多年了。因此可以讲,此本至少有一百六十年的历史,而《十八套》在镇江的流传也至少有一百六十年了。

第二,在笔者的调查中,七十二岁的顾厚铭老先生向笔者介绍,已故的顾厚培老先生曾经也手抄过一本《十八套》的工尺谱,并且流传至今。现在,这本书保存于笔者家中,也是目前镇江地区唯一一本《十八套》工尺谱。1980年,中国音乐学院民族音乐学家周宗汉教授(1935—1982)曾特地到江苏镇江为此《十八套》录音,当时的演出人员有顾家音乐班第四代传人顾耀庭、顾本良,杨家班传人杨积玉、杨积山以及镇江鼓乐艺人詹大奎。此次演出只保留了一张照片(复印版),现与《十八套》工尺谱一同保存在笔者家中。顾厚铭老先生在采访中说道:“1956年由镇江文联为挖掘面临失传的《十八套》曲目,举办过一次音乐会,历史上六十多位鼓乐艺人,仅存的十六位都参加了演出,有杨家班的杨善禄、杨善芳、杨积玉、杨积龙,顾家班的顾耀庭、顾本春、顾永寿等。”这些全部都是顾、杨两姓的鼓乐艺人,当时健在的老艺人们都是花甲、古稀的高龄。这次演出也是针对《十八套》中的四首大型曲目进行演奏,分别是《朝阳歌》《赛银鹅》《苦竹马》《桂枝香》。在《镇江文史资料》第三十七辑中,已逝的顾厚培老先生写的《古物铜鼓》这一篇文章清楚记载了1956年以顾、杨两家为主,在镇江山门口图书馆、伯先公园演讲厅以及人民大会堂(今镇江人民法院)举办三次音乐会,并且售票观摩。由此可以证明,《十八套》在杨、顾两家五代人中代代相传是无疑的。按照确切的年龄计算,两家五代人都已距今两百年历史,因此《十八套》在镇江的流传至少有两百年的历史,这说明镇江鼓乐在镇江也有如此悠久的历史。

第三,镇江鼓乐作为一种音乐形式,在民俗活动中亦不可缺少,这里笔者不得不提到旧日镇江规模最大的都天会。根据《江苏文史资料》第三辑《风行过百年的镇江都天会》一文的介绍,都天会起源于康熙、雍正年间,盛于乾隆中期。它最初为农村中一群村童,每人用竹竿挑起一串纸锞,沿村游行,祈祷丰年的“锞儿会”,之后成为丹徒县(今镇江市丹徒区)“十七乡区万民公敬”的“一家会”。此时行会有了仪仗队、香亭等物,略具神会的形式。后来城里的富商也参加进来,再后来一些商业行会和衙门差役等私人集团也都参加进来,于是“都天会”便固定地在城里举行,形成了以若干个独立的“会”组合而成的庞大的神会阵容。行会期间,不仅全城轰动,举市若狂,而且传扬大江南北。南至浙江、上海,北至苏北、淮北,都有大批的人赶来观会。

在都天庙会期间,几乎所有的鼓乐艺人都忙得不可开交。据《中国民族民间器乐曲集成·江苏卷》对镇江鼓乐的记载,当时在各种场合都能听到鼓乐声。道光十九年(1839)五月,步溪居士在《京江都天会竹枝词》一书中写道:“特请教师上席尊,临期演习两三番。闹台一套长锣打,鼓点飞作白雨噎。”“‘十面’吹完接‘下山’,又听‘水斗’霎时间。聘来锣鼓俱高手,更有知音谈府湾。”由此可见当年锣鼓乐在都天会的壮观景象。《江苏文史资料》第三辑《风行过百年的镇江都天会》中记载:“宣统末年,正值辛亥革命高潮,都天会暂时停止了,1920年前后又举行了,但是都天会的内容已经有所变化,后来也因为军阀内战的影响并不能年年举行;就在断断续续地举行几次后,经济日益衰落,商人们意兴阑珊,便彻底地停顿下来,直到抗日战争镇江沦陷,都天庙被日机轰炸烧毁,从此都天会便结束了它的历史生命了。”

任何民间艺术形式都是依附着社会文化环境生长和发展的,镇江鼓乐的价值也是在其特定的生存环境中得以实现的。特别是20世纪80年代这一段特殊的时期,民族音乐学实现了突破性的发展,在这个背景下,镇江鼓乐也出现了飞跃性的进步。中国音乐学院特地派学者为镇江鼓乐《十八套》录音,将近六十位老艺人为整理《十八套》举办了一次大型音乐会,此次表演引起了很大反响。然而中华人民共和国成立之前,由于旧社会解体,封建文化没落,镇江鼓乐也逐渐陷入低潮,大批的鼓乐艺人更是改了业。特别是传统的私家音乐班,一个接一个瓦解;条件稍微好一点的,也只能维持于应付红白事之用的小型组合,因此,许多曲目在这时逐渐流散失落。20世纪六七十年代之后,镇江鼓乐基本就“销声匿迹”了。如今的镇江地区也只有少数的白事活动会用到鼓吹班,镇江鼓乐始终也无法摆脱人员减少、曲目失传、技艺衰退等困境。

镇江鼓乐作为一种传统乐种,经过了数百年的历史沿革,已经深深扎根于民间礼俗的土壤中。民间乐班在当今外来文化的冲击下面临着多重困境,如何做到保留自己传统文化的同时,吸收新元素加以创新,让这样的仪式保留下来,是亟待解决的难题;如何保护好镇江鼓乐,传承并发扬本地的民间艺术,值得我们深思。