周有光与张允和:白首不相离,曲终人不散

Vicky

有一位中国老人的名字,曾经与爱因斯坦、牛顿等改变世界的科学家共同登上了谷歌首页。在他诞辰112周年时,Google用一种独特方式纪念了这位老人。“GǔGē”——Google的汉语拼音。那天,全世界的人都被他刷屏,世界的头条属于他。

2019年9月12日,央视节目《国家记忆》向人们讲述了汉语拼音方案诞生前后的故事。有一位老人的名字不断被提及,他就是“汉语拼音之父”——周有光。

周有光老先生不仅实现了拼音的改革,他更用漫长的一生为我们书写了爱的平淡与永恒。他的夫人张允和出自江南名门,是有名的才女。2002年,93岁的张允和先他而去,两人相爱相伴70年……

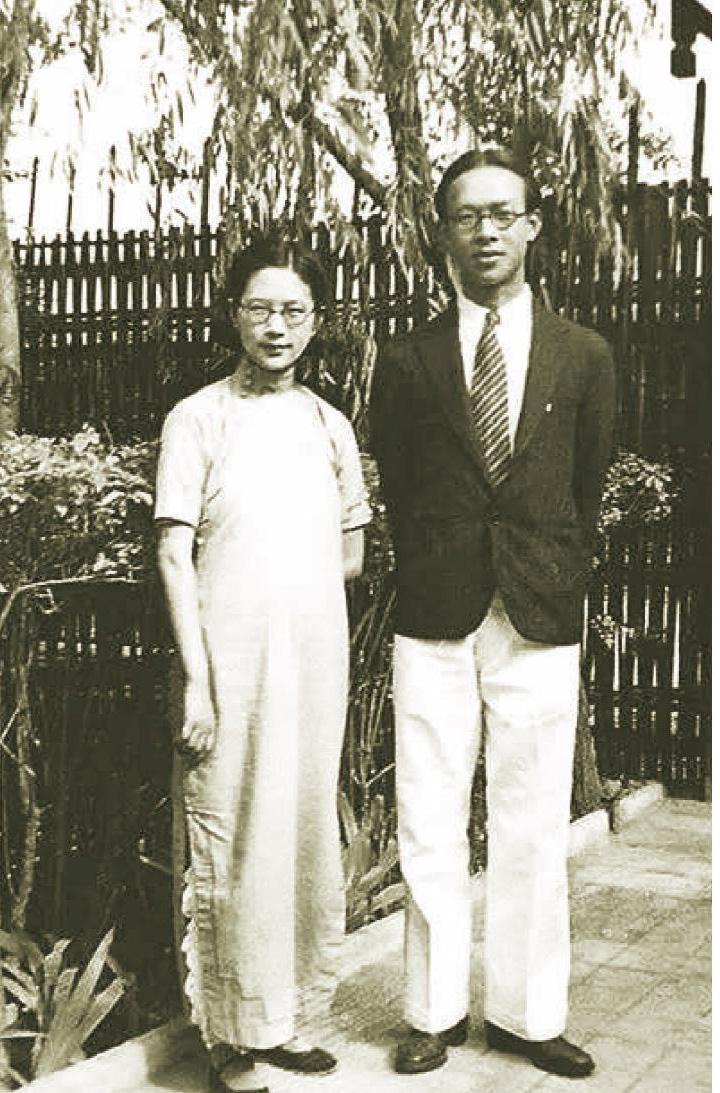

年老后的周有光和张允和

防浪石堤上的浪漫与多情

20世纪初,苏州有一位名叫张武龄的富商,不但有良田万顷,而且热衷于教育。张家声名显赫,祖父张树声任过直隶总督、两广总督、两江总督。生于清朝末年的张武龄,受新思想的影响,到苏州创办乐益女子学校。而张武龄的四个女儿才貌双全,更是尽人皆知。

张允和就是张家的二女儿,她从小学习古文、书画、昆曲,不仅人长得秀丽漂亮,而且才气过人,在女孩中显得出类拔萃。当张允和长到16岁时,已经是一个亭亭玉立的大姑娘了。

1925年暑假的一天,张允和到同学周子俊家玩,认识了她的哥哥周有光,当时周子俊在张允和父亲创办的乐益女子中学上学。周家原来也是大户人家,但到周有光父亲一辈时,已经家道中落,其父教书勉强维持着一大家人的生活。当时,周有光正在上大学,19岁,大张允和3岁。

就这样,他们相识了,此后就经常在一起玩。从阊门到虎丘,从虎丘到东山,有非常多的河流,他们骑车、骑驴,在慢慢的相处中,一种别样的情愫在两颗年轻的心里萌芽、生长。

3年后,张允和19岁,考入上海中国公学。那年秋天的一个星期天,周有光约张允和见面。两人从吴淞中国公学大铁门走了出来,然后一同来到吴淞江边的草地。草地早已没有了露水,太阳温柔地照耀着江面,海鸥在水面上飞来飞去。周围是那么的宁静,而海浪不时地拍打着由江口伸入江中的防浪石堤,发出温柔的响声,他们仿佛能听见彼此的心跳……

他们坐在石堤上,甜蜜而紧张。这时,周有光拿出一本小书来,是英文本,书上面写着一句话:我要在你的一吻中来洗清我的罪恶。这是莎士比亚的一句名言,是罗密欧对朱丽叶说的。尽管张允和没有让他“一吻中洗清罪恶”的计谋得逞,但得知了他的心思,心里也充满了甜蜜与幸福。

此后,那种情愫似乎已经明朗,两人有空就经常在一起看书、学习,他们无所不谈,并有着相似的兴趣与爱好。

1932年,上海“一·二八事变”,为了安全,张允和借读到杭州之江大学,而周有光大学毕业后留在杭州教书。两人见面更多了,周末,他们相约西湖,花前月下,吟诗赏月,好不甜蜜。

经过多年的相恋,两人感情瓜熟蒂落,于1933年结为夫妻。受新思想影响,他们的婚礼仪式简单,但来宾非常多。他们特意把桌椅布置成马蹄型,因为,马走过的地方就有路,有水,有草,有人,有生命,有幸福……

婚礼上,周有光特别幸福,他曾经向张允和表示:“我很窮,怕不能给你幸福。”但张允和却给他回了长长十页的信,大意是幸福要靠我们自己争取。而现在,他终于娶到了才女张允和,心里自是非常得意。

爱与敬重是婚姻的保鲜剂

一年后,张允和生下他们的第一个孩子晓平,接着又生下一个女儿。他们一家生活和睦,平静而幸福。然而不久后,抗日战争全面爆发,张允和与周有光带着两个孩子,开始了大逃亡的艰难岁月。

此后,他们辗转重庆。战乱中,日子颠沛流离,其子晓平被流弹打中,幸亏手术及时,不然命就没有了。而他们6岁的女儿在战乱中得了盲肠炎,当时缺医少药,后来救治无效,不幸离世,这给了他们沉重的打击。

青年时期的周有光和张允和

十多年的奔波流离,先后搬了三十余次的家,终于盼来了解放与和平的年代,生活开始了新的一页。1952年,受叶圣陶先生的推荐,张允和从上海调到北京一家出版社工作。

周有光原来是学经济的,曾在新华银行工作过,后又派驻美国。当时,周有光是复旦大学和上海经济研究所的教授,著有《新中国的金融问题》一书。周有光不仅对经济有研究,而且对汉字也有非常深的研究。1955年10月,国家文字改革委员会邀请他到北京,参加拟订汉语拼音方案及文字简化工作。周有光于是决定北上,开始了他新的事业篇章。

当时,周有光任文字改革委员会研究员和第一研究室主任,此后在语言文字研究领域做出了卓越贡献。1961年,周有光出版《汉字改革概论》,是系统论述“汉字改革”的开山之作。他著作颇丰,在美国国会图书馆,既藏有他作为经济学家的著作,也有作为语言文学家的著作。

在北京,夫妻两人终于得以天天聚在一起了。那时,周有光经常陪张允和去参加昆曲社。妇唱夫随,非常幸福。当时,他们的儿子晓平已经成家。

在北京,他们每天上午10点钟喝茶,有时候是咖啡,或者吃一点小点心。喝茶的时候,他们两人“举杯齐眉”,一是好玩,更重要的是双方互相敬重的一种表达。下午三四点时,他们又喝茶,又是“举杯齐眉”。在周有光看来,他们的婚姻,平淡,没有轰轰烈烈,但就是这种平静与敬重,才是他们婚姻保鲜的秘诀。婚姻不仅仅要有爱,同时还要有敬,只有这两方面兼备的婚姻才会长久。

有人问他们,结婚几十年都没有吵过架的秘诀是什么?因为他们看起来总是恩爱有加,从来没人见他们吵过架、红过脸。其实,他们也吵架,只不过他们不会高声谩骂,连保姆都不让听见。

多情人不老的浓烈晚情

时光,如流水一般静静地淌过,周有光到了退休年龄,但他仍然著书立说,努力地工作;张允和也一样,退休后仍然执着于写作、书画、昆曲。而他们的感情,随着晚年的到来,更加甜蜜,富有韵味。都说夫妻老来伴,周有光非常喜欢张允和叫他“老伴儿”,“老伴儿”是那么的亲切。两人兴致浓时,唱几句昆曲,谈一下时事,其乐融融。

张允和经常说,多情人不老,多情到老人更好。在她79岁高龄时,还写下了她的恋爱美文《温柔的防浪石堤》。文中,她深情地写道:“周围是那么宁静,天空是那么蔚蓝,只有突突的心跳、淡淡的脸红在支配宇宙……”文章一经发表,引得那些不知道情为何物的后人惊叹不已:没想到这么高龄的张允和还这么多情。

几年后,张允和想复刊家庭刊物《水》,周有光自然支持。《水》是早年张家姐弟办的家庭刊物,每月一期,发行范围虽然只限于张家的成员以及为数不多的亲朋好友,但大家都踊跃为它投稿,并积极地刻版、油印、装订、分发,忙得快乐而有趣。1937年,因战乱的影响,全家人离散各地,《水》也就被迫停刊。从恋爱时候起,周有光就为《水》义务打工。几十年过去了,《水》复刊,张允和任主编,仍旧请周有光打工。

尽管已经高龄,但周有光仍然学会了打字,使用电脑方便了他写作。为了继续出刊《水》,时年86岁的张允和也决定学电脑。尽管她平生第一次接触电脑,不会任何输入方法,但是眼前有一位现成的老师。每当出现问题,听到她慢悠悠的一声喊,周先生就会从自己的小书房里乐颠颠地跑过去,耐心地帮她处理。有时,还是半夜时分,她就起床在键盘上敲敲打打。为了不影响老伴的睡眠,她就用衣服遮着灯光。除了办《水》,张允和又续写《昆曲日记》,研究昆曲的唱腔、音韵、吐字、行腔,著有几十万字。

日子就这样带着阳光般的暖意,在他们诗意浪漫的相伴中慢慢流淌着,直到2002年8月,张允和在一场感冒后,猝然离开了。家人与亲友将她的骨灰撒在西郊永定河畔雁翅镇观涧台山中,并在安置骨灰的地方种了一棵小小的枫树。她曾说过:最喜欢由绿叶变成红花的枫叶。她的确如同一片飘然而去的枫叶,给人们留下了一个永远无法忘怀的优雅背影。

张允和的离世,让周有光痛苦不已,他在张允和的遗著《浪花集》的出版后记中这样写道:“突如其来的打击,使我一时透不过气来。后来我忽然想起有一位哲学家说过:‘个体的死亡是群体发展的必要条件;‘人如果都不死,人类就不能进化。多么残酷的进化论!但是,我只有服从自然规律!原来,人生就是一朵浪花!”

她再也不会回来了,像年少时一样,他把所有的思念寄托在信件里。尽管读信的人已经不在,他仍然一封封寫着,落款是“人间周有光”。2017年1月14日,周有光去世,享年112岁。大师的陨落令人惋惜,我们只好寄一份美好的希望,希望二位老人在另一个时空重新相逢,再不分离。