追忆南京古籍书店:小巷犹有翰墨香

杨公井和太平南路的三岔口,有一间古朴的民国风格的小楼。门上,红底金字招牌写着“古籍书店”,再上面,是一块石刻招牌,雕着“中华书局”。

这家书店,是杨公井的标志性建筑物,记录着小街逝去的繁华。

陆费逵

南京古籍书店的前身,是中华书局南京分局。

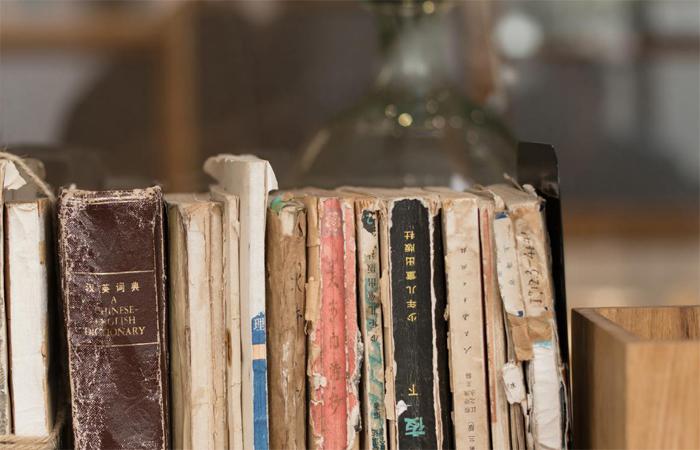

小楼有三层,一排排朱红书柜,堆满了各式文史书籍和书画。

买书的人不多,大多是老读者—戴老花眼镜,穿白色衬衫、灰色裤子。

环顾四周,斑驳的红漆地板、沉默的木楼梯、厚重的雕花案台、停摆的亨得利挂钟……

光阴似乎停滞不前。

外墙的黑色大理石铭牌上,标明:这幢楼建于1936年,最初外立面饰以琉璃砖,颇具艺术风格。

书店的开办者,是中华书局的创办人陆费逵。

“陆费”是一个复姓。明朝时期,浙江桐乡一带,有费姓一族入赘当地陆氏,因费氏一支无嗣,为兼祧两家,便改姓“陆费”。

清光绪十二年(1886年)9月17日,陆费逵出生于桐乡。

他的先祖陆费墀,曾任翰林院编修,历任《四库全书》总校官、副总裁等职,学识渊博,藏书颇丰;祖父陆费瑔,官至湖南巡抚。

陆费逵从小就受到很好的旧学教育,成年后考入南昌英语学塾附设日文专修科,又接受了新思想。

1903年,他到武昌开办了第一家书店,名为“新学界”,出售《警世钟》《猛回头》等书籍,并加入孙中山的同盟会。

两年后,陆费逵将书店转给他人,担任汉口《楚报》主笔,因针砭时弊,遭湖广总督张之洞通缉,逃至上海。

上海滩岁月,他的出版才能显现,担任过多家书店经理,小有名气。

1912年元旦,中华民国成立。

同一天,陆费逵的中华书局也在上海成立,书局宗旨:“国立根本,在乎教育,教育根本,实在教科书;教育不革命,国基终无由巩固;教科书不革命,教育目的终不能达到也。”

中华书局成立后,迅猛发展,在各地广设分局,南京是其中之一。

抗战时期,陆费逵避至香港,1941年7月9日,他突发脑溢血,终年56岁。

其南京书局,成为日伪的“电信楼”,直至抗战胜利。

解放后,中华书局南京分局成为国营书店—南京古籍书店,上世纪八九十年代,这里曾门庭若市,读者如潮。

书店街

几十年前,杨公井一带是南京有名的书店一条街。

上世纪30年代,这里书店有四五十家,鳞次栉比,包括中华书局南京分局、商务印书馆南京分馆、世界书局、开明书店、良友书店、正中书局等。

书业繁荣,是因为附近的学校众多。

清朝时,附近有钟山书院;民国时,这里又有江苏省立南京中学、江苏省立南京女子中学,稍远还有中央大学,加上当时人们喜爱读书,固有当日盛况。

69岁的严师傅是太平南路一家公司的门卫,老南京,小时候他曾听老人说过这一带的书店。

“最厉害的是商务印书馆南京分馆,规模最大,书也最多,很多教授都来买书。书很贵,一般人买不起。”严师傅说。

资料记载,民国时期,除了文史教科,书店卖得最畅销的,还是各式小说。

向恺然的《江湖奇侠传》、徐枕亚的《玉梨婚》、程小青编译的《福尔摩斯探案大全集》、张恨水的《啼笑因缘》、秦瘦鸥的《秋海棠》……言情武侠、中外名著,应有尽有。

当时,世界书局是小说爱好者的大本营。

抗戰爆发后,日机轰炸南京,世界书局连夜编印了“战时丛书”,包括《急防毒常识》《急救常识》等小册子,每本只卖3分钱,还在报纸上登广告,引发抢购。

这些书店为了抢顾客,除了打价格战,还免费提供休息的凳子,以及茶水。

很多文人雅士,政要名流也纷纷来此购书。

徐悲鸿就是中华书局的老顾客。他和负责人舒新城、吴廉铭书信往来不断,推荐作者、出版书稿,俨然是其中一员。

国学大师胡小石亦时常光顾,“古籍书店”几个字就是他的手笔。

“中国考古学之父”李济当年就住在杨公井,走出家门不远,就是书店,让其他学者羡慕不已……

1965年,李宗仁从海外归来,重游南京时,他在古籍书店门外停留片刻,喃喃自语:“这杨公井旧书店我在民国三十六年(1947年)来过。”

时光流逝,昔日的书店一条街已经消失无踪,仅余小楼一幢,默默伫立。

(摘自“凤凰网江苏站”)